- 3 -

На рубеже новой литературной эпохи

Давняя традиция начинала историю новой русской литературы XVIII веком. До этой поры — так называемый «древний» период; с петровской реформы — новое. Это «новое» видели в западном влиянии на русскую литературу, в переходе к новому литературному языку, в появлении новых литературных форм, в освобождении литературы от церковного, прежде присущего ей всецело, характера — и «европеизации» русской литературы. Все, явившееся в русской литературе после Петра, якобы до такой степени было ново и необычно для старого русского литературного обихода, что между XVII и XVIII в. зияет пропасть. Древняя русская литература, как живое явление, будто бы исчезает. На смену ей приходит «изящная словесность» по западным, преимущественно французским образцам, обслуживающая запросы культурных верхов («лучшей части») нового общества.

Время, протекшее с 40-х годов прошлого века, когда создавалась эта концепция, во многом существенно изменило представления о «древней русской литературе», значительно обогатив запас фактических данных, изменив и методы их изучения и объяснения. Тем не менее, вопрос о начале новой русской литературы и о ее связях с литературой старой еще не окончательно выяснен. Литературоведы расходились в своих суждениях. Одни предлагали вести историю новой литературы со второй половины XVII в. «Русская литература второй половины XVII в. представляет столько нового по сравнению с литературой предшествующего времени, что она по справедливости является новым периодом в ее истории. Причина появления нового характера литературы лежит в вполне определившемся западном влиянии», — говорил, например, В. М. Истрин, развивая точку зрения, на которой стоял до него Н. С. Тихонравов. Еще категоричнее отстаивал этот взгляд А. И. Соболевский. «В других областях русской жизни Петр произвел нечто похожее на реформу. В литературной области все осталось по-старому», — писал он, обозревая состояние русской переводной литературы конца XVII и начала XVIII в. Еще раньше продолжатели старой западнической традиции, например А. Н. Пыпин, настаивали, что «обычное представление о XVIII веке, как эпохе бытового и литературного переворота, должно быть очень смягчено и ограничено, даже отвергнуто совсем, в том крайнем смысле, какой давала этому понятию славянофильская школа». В частности, литература, по словам Пыпина, «долго еще живет преданиями XVII века и продолжается в их духе». Может быть, правильнее установить «переходный» период от древней к новой литературе, обнимающий без малого сотню лет, от половины XVII в. до Ломоносова. Предлагалось и такое решение вопроса, а рядом с ним продолжала жить традиционная точка зрения на эпоху Петра, как на начало новой русской литературы.

- 4 -

Факты, собранные наукой к настоящему времени, действительно показывают, что западное влияние проявилось в русской культуре и литературе еще задолго до Петра. Правда, остается вопрос о размерах и о качестве этого влияния. С другой стороны, ясно, что как бы ни был резок поворот, произведенный петровской реформой, старина не могла исчезнуть сразу, без следа и остатка. Если нам не бросаются в глаза эти следы в литературе «верхов», то ведь верхи представляли лишь незначительную часть русского народа. Изучая литературный процесс, мы должны брать его во всем объеме, учитывая в нем не только то, что в свое время было ведущим, но и то, что пережило временный успех и оказалось питательным для далекого будущего. Каково же значение «следов и остатков» допетровской литературной старины в развитии русской литературы XVIII в.? Короче говоря, есть ли основания считать начало XVIII в. рубежом между двумя литературными эпохами, и в чем заключается действительная связь между XVIII веком и «старой» литературой?

Отвечая на этот вопрос, остановимся, во-первых, на том, что считается характернейшей чертой нового периода, — на западном влиянии.

По существу, в истории русской литературы мы не можем указать ни одного периода, когда бы эта культура пребывала в совершеннейшей изоляции от Запада.

Мы знаем, что Киевская Русь оживленно общалась не только с варягами — Скандинавией и с греками — Византией, но и с Польшей, Венгрией, Францией, даже с Англией. Русь в XI—XII вв. была государством, культурно-равноправным среди других государств Европы. Лишь великое бедствие Киевской Руси, монгольское нашествие, временно ослабило живую связь с Западом. Окско-Волжская Русь, продолжая традиции киевской культуры, вынуждена была развиваться на первых порах без помощи сторонних влияний. Но рядом с северо-восточной, северо-западная, Новгородско-Псковская Русь, не раз встречавшаяся с Западом и на поле битвы, — фактами своей литературы говорит, что старая культурная связь длится. С Запада приезжает на «камне», повторяя такие же путешествия кельтских легенд, вверх по Волхову в Новгород святой Антоний «Римлянин». С Запада заносятся, находя себе благоприятную почву в Новгороде, веяния рационализма, выразившиеся в знаменитых ересях XIV—XV вв., связываемых исследователями не только с богомильством, но и с идеями гусситского движения. Даже в ту эпоху, когда энергия была сосредоточена на создании единого национального государства, в Московской Руси XVI в., закреплявшей «старину» своими литературными «сводами», западное влияние давало себя знать то деятельностью Максима Грека и его учеников, типа князя Курбского, то облеченной в форму «сказаний» и «челобитных» публицистикой Ивана Пересветова. Укоряя царя Ивана в том, что письмо его неловко показать в чужой земле, где «некоторые человецы обретаются не токмо в грамматических и риторских, но в диалектических и философских учениях искусные», — Курбский знал, что укор его будет особенно язвителен для царя, считавшего себя человеком ученым и «западным», выводившего свой род от Августа Кесаря и завязывавшего оживленные отношения с английской королевой Елизаветой.

Число фактов, подобных приведенным, весьма нетрудно умножить, особенно, если говорить не только о литературе, но и о других видах культуры. Но, конечно, они не устраняют наличия известной замедленности культурного роста Московской Руси, известной ее отсталости от Запада именно в XV—XVI вв. Однако в оценке этой отсталости мы можем уже отойти от позиций, на которых стояли русские западники 40-х годов и продолжавшие традицию западничества литературоведы XIX в. С их

- 5 -

точки зрения, грубость нравов, религиозное суеверие, отсутствие школы и науки в Московской Руси XV—XVI вв., отсутствие выдающихся литературных талантов и т. п., — все это объясняется оторванностью от Запада. Все это черты московской «исключительности» и «замкнутости», и то время как на Западе была будто бы и большая отесанность нравов, и большая свобода мысли, и веротерпимость, и высокая ступень просвещения. Излишне доказывать, что такую идеализацию Европы XV—XVI вв. трудно было бы оправдать фактами. Идеализируя европейскую «свободу», забывали, например, что распространение идеи «веротерпимости» было продуктом буржуазного развития значительно более поздней эпохи. Борьба с гугенотами, протестантами, пуританами по своей ожесточенности не имеет аналогии в Московской Руси XVI—XVII вв. Любопытно, что в случаях проявления религиозной нетерпимости, в борьбе, например, новгородскими еретиками, русские фанатики из среды князей церкви ссылались на Запад — на образец «шпанского [испанского] короля, как он свою землю очистил [от еретиков]», учредив у себя инквизицию. Московская Русь не знала, например, тех массовых процессов ведьм, которые на Западе одновременны прогрессивному движению Возрождения. И тем не менее, факт отсталости налицо. Ее причины, конечно, не в «особом характере» народа, а в исторических условиях жизни русского народа в течение многих столетий.

Западная Европа, за исключением вторжения арабов в южные её пределы, не знала того непрерывного натиска внешних врагов, какой испытывала с первых веков своей истории древняя Русь, так же как ее культурная кормилица Византия. Завоеванная турками, Византия пала почти тогда же, когда Руси только что удалось освободиться от татарского ига. Московская Русь относилась с предубеждением к «иноземному» Западу. Пресловутое недоверие к Западу в основном было внушено чувством национального самосохранения, так как сношения Запада с русским Востоком клонились к тому, чтобы подчинить себе Восток. Посланцы Запада почти неизменно были представителями религиозных и политических домогательств. Таков был агент римского престола, окатоличенный митрополит Исидор; таков был позднее иезуит Поссевин. «Культурная миссия» Запада на русском Востоке состояла в намерении поработить Восток чрез посредство религиозного объединения (унии). Передовым отрядом западного латинства при этом выступала Польша. Антагонизм между Московской Русью и Польшей, достигший своего апогея в начале XVII в., когда в Польше особенно энергично действовали иезуиты, объяснялся именно тем, что для Руси вопрос о подчинении западному влиянию был в то время вопросом о ее дальнейшем существовании, о том, быть ей или не быть. Русскому народу удалось одолеть польскую интервенцию, отстоять свое право на существование. Но борьба остро поставила вопрос об условиях дальнейшего существования, которое оказалось немыслимым без усвоения ряда культурных навыков, необходимых и для усиления страны. С XVII в. растет волна западного влияния на Московскую Русь.

В литературе этот новый приток западного влияния сказался не сразу. «Начали иноземным офицером и немецкой пушкой, а кончили немецким балетом и латинской грамматикой», — замечает по этому поводу Ключевский. Уже в сказаниях о так называемом «смутном времени» бросаются в глаза черты чуждого старым книжникам литературного стиля. В повествовании о смуте князя И. М. Катырева-Ростовского необычно стремление к изобразительности и живости изложения, ритмичности слога, введение в рассказ литературного пейзажа, опыты литературного портрета. У Катырева-Ростовского мы впервые встречаем слово «вирши» в его

- 6 -

попытках виршеписания по польскому образцу. В этих попытках Катырев-Ростовский не одинок. Неподалеку от него стоит другая фигура, весьма любопытная с историко-культурной точки зрения, — вольнодумец и западник князь Иван Хворостинин, любитель книг польских и латинских, о стихотворных сатирах которого («укоризненные слова, писаны на вирши») мы знаем, правда, только из следственного дела о нем.

Начало XVII в. принесло литературе немало попыток писать стихи с неодинаковым количеством слогов и обязательной рифмой, стихи, удержавшиеся в лубочной литературе XVIII—XIX вв., тип которых нам знаком хотя бы по «Сказке о попе и работнике его Балде» Пушкина. В таком роде писали С. И. Шаховской, Иван Наседка, Антоний Подольский, вероятный автор «Послания к некоему», и др. В XVII в., впрочем, этот тип стиха вскоре был оттеснен стихом силлабическим, который принесли в Москву выходцы из Украины и Белоруссии.

Как бы ни были незначительны эти литературные новшества, они свидетельствуют о каких-то сдвигах в литературной традиции, вызванных, конечно, не только тем, что тот или иной автор начитался «книг латинских и польских», а большими общественными сдвигами Московского государства, только что вышедшего из «смуты» и пытающегося наладить сверху донизу расстроенную жизнь.

Московское национальное государство, справившись с внешними врагами, еще до «смуты» превращалось в государство многонациональное, с обширными колониями на востоке, с большими торговыми путями, с развивавшимися дипломатическими сношениями. Перед властью вставали сложнейшие задачи. Национальная безопасность, достигнутая с великим трудом, попрежнему оставалась под угрозой внешних врагов — теперь уже с Запада. Внутреннее равновесие сил, хотя бы относительное, оказалось недостижимой мечтой. Жестокая эксплоатация масс вела к многочисленным восстаниям, не прекращавшимся в течение всего XVII в. На земских соборах «вопияли», заявляя свое недовольство экономическим строем, администрацией, не только посадские и торговые люди, но и дворяне и дети боярские. Купцы роптали на привилегии иностранных купцов, мелкопоместные дворяне — на администрацию, посадские люди — на тяжесть налогов; все вместе на грабительство чиновников, корыстолюбие духовенства, тяжелые условия жизни в целом. Высшая власть чувствовала непрочность своего положения. Носители этой власти понимали, что с задачами управления они не справляются, что освященный традициями их авторитет падает с каждым днем все ниже. Чувствуя это, они сами, хоть неумело, все время искали помощи, то созывая земские соборы, то выписывая из-за границы мудрых и сведущих в разных искусствах людей, то бросаясь за просвещением к украинцам, белоруссам и грекам.

В этом искании выхода из трудного положения церковь уже не могла оказать светской власти никакой помощи. Историческая роль церкви была сыграна, и в XVII в. церковь вступила в период длительного и тяжелого кризиса. Моральный уровень служителей культа, никогда и прежде в своей массе не отличавшихся нравственной высотой, снизившись еще более, начинал бросаться в глаза даже самым послушным церковному авторитету людям. Многочисленны документальные данные об этой растущей среди невежественного и паразитарного духовенства «скверне». Разрастается сатирическая антиклерикальная литература типа повестей о попе Савве, о куре и лисице, Калязинской челобитной и др., свидетельствующая об убыли почтения к старой обрядности, о резко-отрицательном отношении к нравам монашества и «белого» духовенства. Церковь делает еще попытки обновить ветшающее «древнее

- 7 -

благочестие», реформировать износившийся строй. Но попытки «обновления» проваливаются, а попытка «реформы» приводит к расколу, еще более подорвавшему значение церковной иерархии и развязавшему власти руки, связанные прежде непререкаемым авторитетом этой иерархии. Все неустройства русской жизни церковные авторитеты склонны объяснять пагубным западным влиянием.

Между тем выписываемые с Украины ученые люди, приезжавшие по собственной инициативе и по вызовам греки твердили одно — о необходимости учредить школы, развивать просвещение. «Пецыся и промышляй всем сердцем и душею, елика твоя сила, увещевати царя и прочие могущие еже устроити училища везде ради малых детей; сего бо ради паче всех добродетелей многих грехов получишь оставление». С этими призывами приезжали, надеясь и на личную для себя выгоду от проведения их в жизнь, пионеры киевской школьной науки в Москве XVII в. — Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановокий и более всех других известный и плодовитый Симеон Полоцкий. Так началась иммиграция «южно-руссов» (украинцев и белоруссов) в Москву, продолженная в XVIII в. Димитрием Ростовским, Стефаном Яворским, Феофаном Прокоповичем и другими деятелями первой половины XVIII в.

«Западное влияние» приходило, таким образом, на Московскую Русь в украинской оболочке. Обыкновенно считается, что под этой оболочкой содержались элементы польской культуры. Собрано довольно много данных об интересе русских людей, главным образом из боярской среды, к польским книгам, о перенимании ими же бытовых навыков польской шляхты, о памятниках литературы, переведенной с польского языка, и т. д. Все эти данные не позволяют, однако, говорить о польском влиянии на русскую литературу XVII в. За весьма немногими исключениями, из Польши приходило лишь то, что самою Польшею было получено с Запада. Не касаясь вопроса о том, насколько велико было польское влияние в украинской «киево-могилянской» литературе XVII в., заметим, что и выученики киевской школы, приходившие на Москву, приносили с собой, гели не считать внешних литературных приемов, результаты своей начитанности не столько в польской, сколько в новолатинской литературе. Ни польские писатели «золотого» XVI в., ни польская «барочная» литература XVII в. не получили у нас ни влияния, ни даже известности. В переводах и в подлинниках знали польских хронистов, но ни Рей, ни Кохановский, ни Сарбевский и другие не находили у нас читателей. По примеру Кохановского (но не одного Кохановского) Симеон Полоцкий переложил в стихи Псалтырь, но переложение не носит следов влияния Кохановского. Литературная деятельность Симеона Полоцкого в Москве принесла с собой новые литературные формы, известные в Польше, но известные также на Западе. Со стороны же содержания эти формы ни в какой прямой зависимости от польской литературы не стоят. «Новаторство» Симеона Полоцкого настолько характерно для «новых веяний» в русской литературе второй половины XVII в., что на нем следует несколько задержаться.

Главным и излюбленным занятием Симеона Полоцкого в Москве было стихотворство. «Вертоград многоцветный» и «Рифмологион» — два огромных сборника силлабических стихотворений — объединили далеко не всю его стихотворную продукцию, но то, что он считал наиболее ценным и подходящим для московских читателей. Напечатать их ему не удалось; напечатано было только его же стихотворное переложение Псалтыри. Совершенной новостью на Москве была панегирическая поэзия Симеона. Таков его «Орел российский» (вошедший впоследствии в

- 8 -

«Рифмологион») — «книжица», поднесенная царю Алексею Михайловичу придворным учителем и поэтом в 1668 г., насыщенная мифологией, опытами «куриозного» стихотворства (акростихи, анаграммы, леонинские стихи, стихи «эхо», стихи фигурные и т. п.). Новостью было, конечно, не привлечение материала из классической мифологии и литературы. Старые русские книжники из хронографов, летописцев, «Александрии», азбуковников не раз слышали имена Аполлона, Ареса, Виргилия, Энея, Гомера и других. Но привлечение всего этого материала в целях эстетического воздействия на читателя было, действительно, новшеством. «Орел российский» как будто опережал позднейшую похвальную оду классического стиля. Стихотворец взывает к Аполлону и девяти музам, предлагая им воспеть славу царя и величие России. Музы славословят, но во всей полноте исполнить задание им не под силу. Для этого нужны были бы такие поэты, как Гомер, Виргилий, Овидий, такие риторы, как Демосфен или Цицерон. Но и они молчат. Приходится воззвать к поэтам баснословных времен.

Где Орфей игрец с струнами своими?

Да поет ныне с мусами моими.

Не лес да скачет я злачна дубрава,

Но да гласится сына царска слава

................

Плыви в Россию по морской пучине

Арион славный хотя на дельфине,

И Амфиона привлеци с собою,

Да струны бьет своею рукою.Переход из палат царя Алексея во дворец императрицы Анны Иоанновны кажется резким, но пудреные парики и французские кафтаны сами по себе еще не делают новой эпохи. В 1734 г. другой придворный поэт, уже не в рясе, а в кафтане, почти повторяет своего предшественника.

В слогах столь высокопарных

Пиндар, Флакк по нем от мглы

Вознеслись до светозарных

Звезд, как быстрые орлы.

Но когда б с самим сердечным

К Анне духом сим и вечным

Песнь сравнилась здесь моя,

То б и сам Орфей фракийский,

Амфион бы и фавийский

Восхищен был от нея.Стихосложение изменилось, изменился отчасти язык, направление же и характер образов сохранились — и тем не менее, предшественником Тредиаковского и вообще панегирической поэзии XVIII в. Симеона Полоцкого можно назвать лишь с оговоркой. Опыт панегирической поэзии в данном стиле им произведен был лишь однажды. Произведя его, он более к нему не возвращался. Сравнив «Орла» с позднейшими его произведениями в том же роде, каковы, например, «Трены або плачи над смертию царицы Марии Ильиничны» (1669) или «Гусль доброгласная, восклицающая желания всех санов и чинов российских... великому государю и великому князю Федору Алексеевичу» (1676), и с иными «приветствиями» и «метрами краесогласными», собранными в 1678 г. в «Рифмологионе», — мы увидим, что от классического налета в позднейших виршах

- 9 -

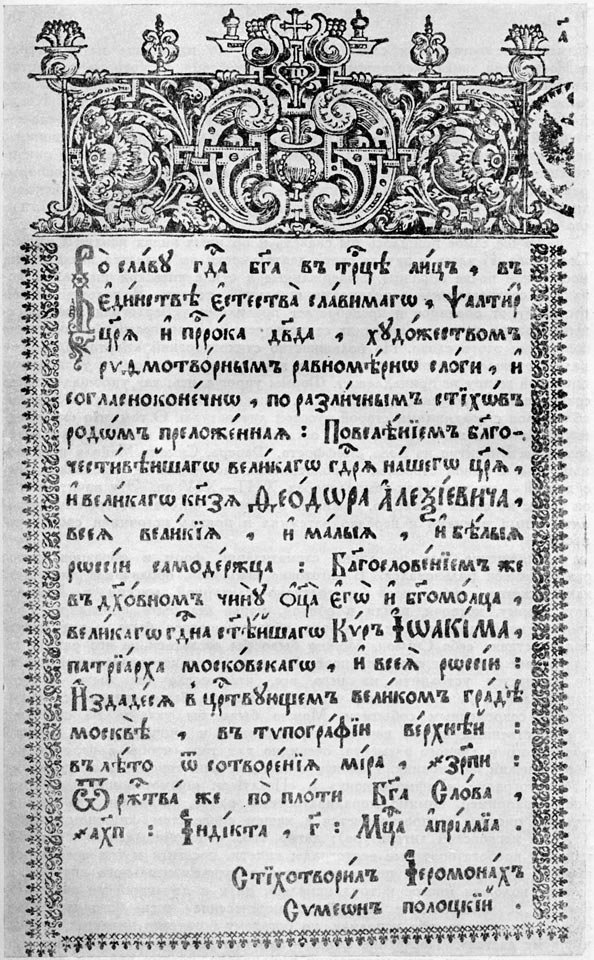

Титульный лист „Псалтыри рифмотворной“ Симеона Полоцкого,

изданной в Москве в 1680 г.

- 10 -

Симеона не осталось и следа. Возможно, что начинание не встретило в Москве той заинтересованности и того сочувствия, на которые рассчитывал автор «Орла». Не пошли этим путем и преемники Симеона в области хвалебной поэзии (Сильвестр Медведев, Карион Истомин и др.). Когда в 1703 г., по случаю первых побед Петра, наставники Славяно-греко-латинской академии устраивали «триумф в честь освободителя Ливонии», воздвигая врата, украшенные «симболы, емблематы и изобретениями пиитическими», московские люди стали роптать, понадобилось издание брошюры, разъясняющей смысл мифологических аллегорий. «Орла российского» знали только в придворном кругу, но и для этого круга, очевидно, стиль его оказался несколько преждевременным.

То же самое пришлось бы сказать и об иных видах поэзии Симеона Полоцкого. И здесь в начале своей деятельности он пытается насадить на московской почве образцы, выдержанные в стиле киевской школьной поэзии и согласованные с правилами школьной теории. В дальнейшем он отступает от образцов и пренебрегает правилами. «Вертоград многоцветный» возник из серии коротких стихотворений — «эпиграмм» в школьном понимании этого слова. Но большинство стихотворений «Вертограда» уже далеко отошло от этой формы и ни к какому определенному и указанному пиитикой жанру не принадлежит. Формы упрощались, как упрощался язык сочинителя. Упрощение это не нужно, однако, понимать так, будто Симеон сближался с традициями старой русской литературы. О том, что ему предшествовало, он знал весьма мало, оставаясь при своих излюбленных авторах, типа Викентия из Бовэ, Меффрета, Фабера, Симона Майола и подобных, т. е. с одной стороны, новолатинских историках и проповедниках, с другой — полигисторах-компиляторах XIII—XIV вв. Эту начитанность он вынес из своих школ; но, поживши в Москве, он стал осторожнее щеголять этими именами и нередко затемнял и прятал источники своей учености.

Упрощение шло по линии схематизации форм и образцов, которыми Симеон пользовался. В заготовке шаблонов, образчиков он видел, как кажется, суть своей литературно-культурной миссии в Москве: дать форму, которая, войдя в обиход, могла бы быть пригодной, приспособленной для разных запросов обновляющегося быта, — вот какую задачу ставил себе Симеон. Можно было бы сослаться на его работу по подготовке к печати своих проповедей: редактируя первоначальный текст, он старается устранить из него все, что могло бы быть понято, как реальный намек, или то, что действительно было связано с каким-нибудь современным событием. Можно было бы указать на сборники его собственных писем, начисто переписанных и очищенных от всякого временного и личного элемента, очевидно для того, чтобы в целом образовать некий письмовник. Наконец, о том же ясно говорят и предисловия к «Вертограду», «Рифмологиону» и «Псалтыри рифмотворной». «Вертоград», например, помимо морализаторских задач, составлен «да рифмотворное писание распространяется в нашем словенстем книжном языце» (т. е. в московской литературе); автор его, «сподобивыйся иностранных идиомат пребогатоцветные вертограды видети, посетити и тех пресладостными и душеполезными цветы услаждения душеживительного вкусити... тщание положих многое и труд немалый, да и в домашний ми язык словенский... пресаждение корней и перенесение имен богодуховенных содею, не скудость убо исполняя, но богатому богатство прилагая, занеже имущему дастся». Последние слова — заметим попутно — со стороны Симеона только жест дипломатической вежливости, потому что сам он мало знал это «богатство» и мало им интересовался. О том же говорит и

- 11 -

предисловие к «Псалтыри»: на других языках существуют такие переложения, следует иметь их и на нашем; «краесогласие» услаждает слух и сердце, заохочивает к чтению. О пользе и общественной необходимости стихотворства говорится и в особом, весьма характерном стихотворении «Желание творца», помещенном в «Рифмологионе» вслед за «Гуслью доброгласной»:

Желах сим гуслем печатными быти,

Дабы им царску славу возгласити

...............

Ничто бо тако славу расширяет

Якоже печать; та бо разношает

Везде и веком являет будущим

Во книгах многих я за морем сущим.

Мало словенских стих доселе бяше,

Поне да явит тыя время ваше

В вашу же славу. Но отчаеваю,

Рачителей бо тоя мало знаю.

Аще же возмнит кто се быти убыток,

Аз обещаю славу и прибыток.

Прибыток мимо: слава же благо

Паче сокровищ честно же и драго,

Ту же тип носит. Убо подобает,

Да и Россия славу расширяет

Не мечем токмо, но и скоротечным

Типом, чрез книги сущим многовечным...

.................

Но, увы нравов! иже истребляют,

Яже честнии трудове рождают,

Не хощем с солнцем мирови сияти,

Во тме незнания любим пребывати.В этих стихах не только первое по времени в русской литературе провозглашение значения слова, но и редкий у Симеона случай выражения личного чувства: горестное признание преждевременности и бесполезности своего литературного труда. Высказав его, осторожный автор убоялся: на полях рукописи против «Желания творца» приписка: «сие в книзе врученной [поднесенной царю] несть писано». Личный элемент в «Рифмологионе» вообще редкость: большая часть сборника занята «приветствами» на рождество, пасху, именины, рождения, приветствами, изготовленными так, чтобы их мог произнести кто угодно. По черновым рукописям Симеона разбросано, отметим еще, немало образчиков светского красноречия (в прозе) такого же типа. Повидимому, и они должны были бы явиться разделом того большого «руководства к технике устной и письменной речи», каким хотел бы сделать свои сочинения Симеон Полоцкий.

Окончательно обезличиться Симеону все же не удалось. Если не и «Рифмологионе», то в «Вертограде» личность автора все же проглядывает, а с нею и элементы нового содержания, осторожно, порой с оговорками, вводимого в литературу. Повествовательная часть «Вертограда» рядом с сюжетами, известными русскому читателю из книг, имевшихся в его распоряжении, вводит рассказы, где действующими лицами являются герои западноевропейских сказаний — лонгобардский король Альбоин и его мстительная жена Розамунда, шотландский король Кемеф и его жена Фенелла, епископ Гаттон, ряд других, безыменных, чьи приключения широко иявестны в западноевропейском фольклоре и в литературе эпохи раннего феодализма. Источник этих стихотворений — книги новолатинских

- 12 -

писателей разных стран XIII—XVI вв. Стихотворения дидактического характера частью близко подходят к жанру сатиры (правда, исключительно бытовой), действительно, кое-чем предвосхищая Кантемира, частью же являются публицистикой, трактующей темы о государственной власти, бедности и богатстве, пользе просвещения и т. п. Они вырисовывают перед нами идейное лицо автора, сторонника «просвещенного» абсолютизма, умеренного в требованиях и снисходительного к «миру» моралиста, враждебно настроенного лишь к ростовщическому капиталу, но отнюдь не враждебного к новым, видоизменяющим старый феодальный строй порядкам. В общем перед нами образ кабинетного человека (каким на самом деле мог и не быть учитель царских детей, придворный пиита, самостоятельностью своих действий не раз раздражавший патриарха Иоакима), черпающего свою «философию» из книг своей библиотеки, в которой на ряду с наследием средневековья мы найдем Тита Ливия, Цицерона, Марка Аврелия, Сенеку, Саллюстия, Плиния Старшего, Овидия, Плавта, Виргилия, Эразма и «Освобожденный Иерусалим» в польском переводе. Одно из известных стихотворений «Вертограда» прославляет французского короля Франциска I, покровителя гуманистов, за то, что своей любовью к просвещению он подал хороший пример своим подданным.

Сей яко писание и мудрость любяше,

Ее же родители его не любяху,

Но подобием варвар в простоте живяху.

Абие честных дети писаний взыскаша

Кралевску люблению тако угождаша

И бысть в мале времени мудрость расширенна,

Образом краля во всей земли умноженна:

Обычай бо есть в людех Царя подражати,

Еже ему любезно, всем то возлюбляти.Столетием раньше об основанном в городе Паризии ученом учреждении сообщал русским читателям Максим Грек. Симеон Полоцкий, по сравнению с Максимом Греком, дальнейшая, но не слишком далекая от предыдущей, ступень русского гуманизма, развивавшегося медленно, частью в силу личных свойств его носителей в Московской Руси, частью в силу общих причин, о которых речь была выше.

Симеону Полоцкому не удалось найти себе широкого круга читателей. «Желание творца» не исполнилось: стихотворные сборники его, кроме Псалтыри, не были напечатаны и сохранились в малом количестве рукописей. Но и у него нашлись ученики, продолжавшие традицию силлабического стихотворства, светской поэзии «приветств» и перенесшие ее в XVIII в. Среди них прямой ученик Симеона — Сильвестр Медведев, а за ним Карион Истомин, Гавриил Домецкий, Федор Поликарпов, авторы стихов «на случай», представители «прикладной» поэзии. Если среди многочисленных стихов Симеона нередки случаи, когда силлабическая система, может быть и невольно для автора, явно тонизируется — у других силлабических стихотворцев форма консервативнее, тенденции к выражению личного чувства слабее. В общем, перед нами — одна из тропинок, ведущих от XVII в. к XVIII, к Тредиаковскому и Ломоносову, которым принадлежит инициатива новой системы стихосложения. Популяризация силлабического стиха в русской литературе принадлежит все же Симеону Полоцкому и никому другому; им же сделан почин полусветской и чистосветской поэзии, сменяющей тропари и ирмосы, в старой письменности представлявшие лирическую поэзию. Но и силлабический стих и тематика новой поэзии пока что — достояние весьма узкого круга. Физиономию

- 13 -

литературы они не меняют, так же как не меняют быта различные нововведения в домашней обстановке, в одежде, в пище, какими уже богата во второй половине XVII в. жизнь «высшего московского общества».

Не меняет ее и почин XVII в. в области другого чуждого древней русской литературе вида — литературы драматической. Этому виду пробиться в литературный обиход было всего труднее, несмотря на наличие элементов театра и драмы в народных обрядах и играх, несмотря на элементы театральности в богослужебном культе («омовение ног», «шествие на осляти», «пещное действо»), несмотря на попытки, правда не частые, массовых действ на открытом воздухе (например при Самозванце). У народа имелись, сверх того, исконные потешники, скоморохи, «еллинское блядословие» которых вызывало гнев служителей официального культа чуть ли не с первых веков русской истории. Скоморохи удовлетворяли ту потребность в театре, которая не была до конца насыщена ни богослужением, ни народными обрядовыми действами. Русским путешественникам неоднократно приходилось при посещениях Запада сталкиваться с театральными представлениями: в оставленных ими описаниях видно большое любопытство рядом с наивным недоумением. Так, рассказав со всей обстоятельностью о представлении мистерии благовещения во Флоренции, в монастыре святого Марка, один из спутников известного митрополита Исидора, Авраамий Суздальский (XV в.), замечал: «елико можахом своим малоумием вместити, написахом, якоже видехом; иного же не мощно написати, зане пречюдно есть отнюдь и несказанно». В сущности представления он все-таки разобрался: помогла церковная тематика. Зато московские послы XVII в., сталкиваясь со светским репертуаром, становились совершенно в тупик, и им никак не удавалось с обычной толковостью рассказать о виденных диковинах. Иногда эти диковины просто выпадали из их памяти; так, посланный в 1668 г. в Париж Потемкин, присутствуя на представлении «Амфитриона» Мольера, ничего не понял и ничего не запомнил. Другие запоминали, недоумевая: вспомним сообщение Василия Лихачева, в 1658 г. посланного к флоренскому королю Фердинанду: довелось ему присутствовать на представлении какой-то «камедии», и вот как преломилась придворная феерия на мифологическую тему в его восприятии: «объявилися палаты, и быв палата и вниз уйдет, и того было шесть перемен [декораций]; да и в тех же палатах объявилося море, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят... да слушался с неба на облаке сед человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица; а аргамачки под каретами, как быть живы, ногами подпригивают...».

В Москву доходили сведения о школьных спектаклях в Киевской могилянской коллегии. Но В Москве еще не было государственных школ, сколько-нибудь организованных. Насколько в середине века мысль правящих московских кругов была далека от театра, свидетельствуют принятые ими в середине века меры против всяких проявлений народного веселья. Гонение (1648—1657) на смехотворцев, гусельников, песельников, воздвигнутое грамотами царя Алексея, было почти одновременно знаменитым декретам английского пуританского парламента о закрытии всех лондонских театров, а затем и о сломе театральных зданий и отдаче актеров публичному наказанию плетьми на рынках (1642—1655). Так и наших скоморохов велено было на первый раз «бить батоги», вдругорядь кнутом и брать пеню по пяти рублей с человека. И тем не менее, через двадцать без малого лет царь Алексей отдал распоряжение строить в селе Преображенском «комедийную хоромину», и 1672 год принято считать датой основания русского театра. Театр возник, как «куриозное» новшество по иностранному образцу, подобно тому, как в боярских домах еще раньше

- 14 -

появились часы, картины, заграничная мебель или гербы-клейноты на украинский или польский манер. Театральные представления в «комедийной хоромине» царя Алексея в такой же мере могут считаться началом русского театра, как рукописные извлечения из иностранных газет, составлявшиеся для царя и его приближенных, — так называемые куранты (с 20-х годов XVII в.) — могут считаться началом русской журналистики. Как первые, так и вторые широкой публике оставались неизвестны. Но все-таки значение этих ранних ростков нового европеизированного искусства и журналистики велико.

Репертуар, спешно изготовленный для придворного театра, равнялся по пьесам ходового немецкого репертуара XVII в., где, как известно, руководящая роль принадлежала странствующим английским комедиантам. Рассчитанные на массового зрителя, пьесы западных странствующих комедиантов строились на положениях, не на характере, давали внешнюю историю действия, пренебрегая историей внутренней; не затягивая патетических сцен, торопились смешить зрителя грубою буффонадой неизбежных в любой пьесе шутов. Рядом с драматизацией библейских сюжетов (об Эсфири, Юдифи, Товии, Иосифе, об Адаме и Еве) в репертуаре русского придворного театра имелись и пьесы из гражданской истории, например «Темир-Аксаково действо» — отдаленная переработка пьесы Марло, одного из известнейших предшественников Шекспира. Этой пьесой и кончились в 1676 г. представления недолго просуществовавшего царского театра. Драматургической традиции ему не удалось установить. Не установили ее и две пьесы Симеона Полоцкого — «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных», на тему церковного «пещного действа», и «Комедия притчи о блудном сыне». О постановках этих пьес у нас нет сведений. Вторая, напечатанная в начале XVIII в., после смерти автора, явилась первой опубликованной пьесой в России.

По своему характеру это типичная «школьная» драма, отличающаяся от киевских школьных пьес лишь отсутствием олицетворений, аллегорий и мифологического элемента. Возможно, что в этом сказалось влияние пьес придворного театра, а, может быть, относительная простота стиля пьесы объясняется теми же причинами, которые вызвали упрощение стиля панегирической поэзии Симеона. В выборе темы хотели видеть некоторый отклик автора на больной вопрос русской действительности второй половины XVII в., на вставшую в ней проблему отцов и детей, отношений между двумя поколениями. Тема «блудного сына» на Западе обновляется, по словам А. Н. Веселовского, в литературе XVI в., когда немало людей «пошли было навстречу новым веяниям, увлеклись до падения, до чувства своего бессилия и несбыточности надежд и возвращались вспять к прежней вере, к ее простодушно-буржуазному покою». Московская Русь XVII в. уже знала случаи таких «уходов» — и не лишено известной вероятности, что пьеса Полоцкого откликается на злобу дня, так же как «Повесть о Горе Злочастии» и «Повесть о Савве Грудцыне».

Между драматургией конца XVII в. и драматургией Петровской впохи нет резкой разницы. Увеличивается количество пьес школьного репертуара, поставляемых по большей части вышедшими из Украины церковными деятелями и учителями; умножается и количество инсценировок популярных переводных романов конца XVII — начала XVIII вв. Но драматургия остается на прежней начальной ступени. Ее прогрессу не содействуют ни случайное появление в переводном репертуаре Мольера, ни обращение к немецким барочным драматургам, вроде Лоэнштейна. Традиция русской драмы XVII в. не умерла: и гораздо позднее следы ее,

- 15 -

хоть и слабые, сохранились отчасти в кукольном театре, отчасти в театре народном, например в обошедшей всю Россию пьесе о царе Максимилиане, затерянный первообраз которой мог бы существовать именно здесь, на рубеже XVII и XVIII вв., если не в первое десятилетие XVIII в.

Исторически еще значительнее новшества, сказавшиеся в области повествовательной литературы XVII в.

Можно думать, что и сейчас они далеко не все обнаружены исследователями: недавние публикации (сатирических произведений) показывают, как много еще интересных, меняющих старые представления, данных можно теперь извлечь из наших рукописных фондов. Обогащение повествовательной литературы шло, как мы знаем, в XVII в. по линии переводов и по линии оригинального творчества. XVII век дал первые образцы светской, иногда вовсе не рассчитанной на поучительность повести-новеллы. В древней русской литературе всякое повествование, даже по существу светское, принимало, равняясь по общему уровню, церковный оттенок: повесть об Александре Македонском («Александрия») становилась «житием великого Александра», сборник древнеиндийских новелл и басен приноравливался к монашескому обиходу («Стефанит и Ихнилат»), герой древнееврейской сказки, премудрый Акир, обращался в «угодника божия». В XVII в. этот церковный налет мало-помалу становится необязательным. Это мы наблюдаем и в переводной и в оригинальной повести. Рядом с совершенно католическими, сугубо средневековыми по духу сборниками, вроде «Великого зерцала» и «Звезды пресветлой», появляются переводы сборников, не преследующих иных целей, кроме желания дать занимательное, развлекающее чтение. Меняется и сама терминология: на место «сказаний», «слов», «житий» приходят «гистории», повести «умильные», «зело утешные» и даже просто «смехотворные». Передача на русский литературный язык подобной литературы встретила немалые трудности. В этом языке не оказывалось соответствующей фразеологии; ему совершенно чужды были оказавшиеся в этой литературе термины. По переводам всемирно-известной «Истории о семи мудрецах» можно проследить, с каким трудом подыскивались нужные новые слова, и как часто поиски оканчивались неудачей. Как передать, например, понятие турнир? «Война», «брань», «состязание на конех», «запуск на коне» («нача запуск делати на коне с иным рыцарем» — вместо того, чтобы сказать «участвовать в турнире»). Нет слова для передачи понятия дуэль; самое слово рыцарь еще не привычно, и у иных переводчиков оно путается со словом кесарь. Старая письменность, правда, своевременно оповестила когда-то русских читателей о возникновении института рыцарства в Западной Европе (но весьма неискусно). В Переяславском летописце, например, читается: «Посемь же латына бесстудие вземше от худых римлян, начаша к женам к чюждим на блуд мысль держати и предстояти перед девами и женами, службы содевающе и знамя носити их, а своих не любити». Трудно было по этому сообщению представить себе западную куртуазию, служение дамам, так же как по дальнейшим словам того же летописца вообразить внешний вид и одеяние рыцаря: «и начаша пристрояти себе кошюли, а не срачицы, и межиножие показывати, и коротополие» (т. е. стали носить короткое платье). С другой стороны, элементы любовной тематики, попадавшиеся в отдельных новеллах сборника, в целом еще не расходившегося с традиционным церковническим представлением о женщине, как о сосуде диавольском, также с трудом находили для себя выражение в письменности, не интересовавшейся прежде такою тематикой. Переводчик срывается, коснувшись ее, в тон грубого натурализма: «Приде к ней и нача ей глаголати о любви» — это, видимо, недостаточно понятно

- 16 -

без комментария на полях: «дабы была с ним, чтобы дала ему». Устное творчество искони располагало словарем любовного чувства, умея находить для него слова чувствительные и задушевные; письменность их еще не знала. Ту же борьбу с трудностями по этой части мы найдем в оригинальных повестях, например в повести о Савве Грудцыне: любовь Саввы к молодой жене купца Бажена описывается, как козни диавола, похоть блуда, некий огнь в сердце горящий, туча и скорбь, болезнь и т. п. Правда, в данном случае такой словарь согласован с нравоучительной идеей повести; но иного словаря и вообще пока нет. И тем более знаменательным явился факт появления в литературе, еще подчиненной церковным тенденциям, еще наполненной поучениями о «женской злобе», о духовном ничтожестве женщины («женский разум, яко храмина непокровенная и яко ветрило, на верху гор скорообразно вертящееся»), переводных рыцарских романов, интерес к которым, возрастая к концу XVII в., переходит затем и в XVIII.

Наибольшую популярность среди них приобрел самый старший (по времени проникновения в русскую литературу) — «История о Бове Королевиче». С конца XVI в. история эта бытовала в русском читательском обиходе, переживая смены литературных направлений, смены читательских групп, вплоть до XX в. Она оставила глубокие следы в русском сказочном фольклоре; имена некоторых ее действующих лиц стали словами обиходного языка («полкан», «маркобрун» и др.). Перейдя из Франции в Италию, из Италии к южным славянам, от них в Белоруссию и распространившись потом в русских списках, повесть эта, очевидно, заинтересовала сложностью авантюрного сюжета, необычайностью приключений, отвагой и храбростью главного героя — чертами, близкими к собственному героическому эпосу и авантюрно-фантастической сказке. К последней она стояла ближе, чем к первому, отличаясь от сказок умеренностью фантастики (с точки зрения старинного читателя — отсутствием всякой фантастики) и превосходя их количеством приключений. Любовная тематика занимает в ней еще второстепенное место. Эта тематика почти отсутствует в другой, менее популярной, но также довольно живучей (вплоть до XIX в.) и отразившейся в фольклоре повести о кесаре Оттоне (французский роман XV—XVI вв. о Флоренте и Леоне), близкой к сказкам об оклеветанной жене: в литературу XVII в. она легко вошла под видом истории, «выписанной от древних летописцев, из римских хроник». И Бова и Оттон переносили мысли читателя на Запад, либо в фантастические грады Онтон и Армен, либо в известные по космографиям Рим и Париж. Интересуясь приключениями западных героев, читатель уже не думал о том, что перед ним «Латына», одетая в непристойную одежду. Так расширялся, хотя и не очень еще обогащаясь, читательский кругозор. Рядом с коварною Милитрисой перед читателем проходила прекрасная и добродетельная Дружнена; рядом со злою свекровью — оклеветанная невестка Олунда и прекрасная Маркебилла, дочь египетского Салтана, возлюбленная и жена Флоренса. Первенствующая роль в обеих повестях принадлежит пока авантюре. Зато в другой, популярнейшей повести о Петре Златые Ключи (роман о Петре Прованском и прекрасной Магелоне), пришедшей в русскую литературу после долгой жизни и славы во всех почти литературах Запада, — элемент авантюры не вытесняет элементов любовной тематики, и, повидимому, именно к последней приходится отнести замечание одного из русских списателей текста, что повесть эту «вельми чудно и полезно слушати и читати».

Накануне эпохи, когда стали учащаться поездки русских людей за границу, было особенно любопытно читать о том, как герой повести

- 17 -

просит отца отпустить его в чужие страны — «принять тамо науки и обыкновение чужестранных». В основе сюжета старая схема о разлученных судьбой и в конце концов соединяющихся после ряда приключений влюбленных. Но суть не только в этих приключениях, а и в чувствительных монологах и диалогах действующих лиц — в их «смиренномудрых и умиленных речах», в элементах — пусть скромных — психологического анализа, отличающих данную повесть от двух, названных выше. Это уже не «богатырская сказка», а авантюрно-любовный роман, подобного которому не знала русская литература и переводная и оригинальная. Его успех вызвал в дальнейшем длинную серию произведений аналогичного типа, тянущихся через весь XVIII в. За Петром и Магелоной идут Францель Венециан и Персиана, Калеандр и Неонельда, Генрик и Меленда, Евдон и Берфа, Гереон и Марцимитриса (впоследствии приобревшие исключительную популярность под именем «английского» милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики-Луизы).

Рыцарский роман расчистил дорогу салонно-героическому «прециозному» роману французского и немецкого происхождения, в русских переводах и переделках XVIII в. продолжившему и углубившему старую традицию.

Новостью была ставка на занимательность, свобода от морали, обращение к чувствительности и воображению, уносившему читателя этой литературы в тридевятые царства, столь непохожие на грубую еще и жестокую русскую бытовую действительность.

В этом отношении переводные рыцарские и салонно-героические романы имели известное воспитывающее значение, подготовляя вместе с тем почву для оригинального любовно-психологического романа, расшатывая старое «домостроевское» представление о жизни. Оригинальные и полуоригинальные повести Петровской эпохи стараются следовать этим образцам: они дают материал для драматических инсценировок, питают своими мотивами и лирическую поэзию. Литература высокого классического стиля от них отворачивается; с неизменной иронией о них говорят русские просветители XVIII в.: но те же классики и просветители оставили нам немало свидетельств о популярности введенного в XVII в. жанра. Известны стихи Сумарокова (в «Эпистоле о российском языке»), утверждающие популярность в среде захолустного русского дворянства повестей о Бове и о Петре Златые Ключи; через весь XVIII в. идут подобные же упоминания этих двух книг, излюбленных и помещиками, и приказными, и грамотными крестьянами.

Сатирический журнал 1769 г. «И то, и сио» рассказывает об отставном мелком чиновнике, добывающем себе средства переписыванием «разных историй, которые продаются на рынке», и называет в первую очередь из них «Бову Королевича», «Петра Златые Ключи», «Еруслана Лазаревича», а за ними «Франца Венецианина», «Гериона», «Евдона и Берфу», «Фрола Скобеева»: историю Бовы ему пришлось переписать сорок раз, «ибо на оную бывает больше походу, нежели на другие сочинения».

В «книге для чтения поселянам» «Детский друг» (1797) составитель отмечает успех той же литературы у крестьянских детей, «коль скоро [они] придут в состояние разбирать кое-как письменное или печатное»; в пьеске Рослякова «Сочинитель» (1803) купец, недавно открывший книжную лавку, перечисляя книги, которые «хорошо сходят с рук», рядом с продукцией XVIII в. — «Нещастным Никанором» и «Ванькой Каином» все еще указывает «Петра Златые Ключи», «Бову Королевича», «Евдона и Берфу». Так прочен оказался вкус к этим старым, распространявшимся не столько в лубочных изданиях, сколько в рукописях, повестям. Они

- 18 -

сделали почин в области беллетристики в подлинном смысле слова — в этой их несомненное историческое значение; они вместе с тем представляли «допетровскую традицию» в русской литературе XVIII в., вместе с рядом других произведений, о которых будет итти речь дальше.

В переводной литературе XVII же века мы найдем и другое, «демократическое» течение, роль которого в деле подготовки реалистической прозы несомненна. На смену старым сборникам восточных новелл и басен (типа «Стефанита и Ихнилата»), на смену восточным же, хоть и европеизировавшимся в процессе странствования по западным литературам «Семи мудрецам» и т. п., пришли сборники смехотворных повестушек, анекдотов и новелл, известные под названием «фацеций» («Фацецы или жарты польские, повести, беседки, утешки московские...»). Переведенный с польского сборник составлен из материалов немецкого и итальянского происхождения (фацеции гуманистов — Поджо, Бебеля и др.). Сборник открывается анекдотами о знаменитых людях древности — о кесаре Августе, Алкивиаде, Агесилае, Сципионе Африканском, Демосфене, Цицероне, Диогене, Сократе и др., но главное место занимают не они, а бытовые анекдоты, где действуют жены обманщицы и вздорщицы, попы и монахи, воры и мошенники, глупые господа и глуповатые с виду, но хитрые мужики, торговцы, доктора, матросы, студенты — представители знаний и профессий, часто известные Московской Руси лишь понаслышке, обычный персонал западноевропейских фаблио и новелл конца средних веков и раннего Возрождения.

Среди анекдотов мы найдем несколько новелл «Декамерона» Боккаччио в сокращенном изложении; найдем темы, широко популярные в мировой литературе («король на час», «странствующий школяр в раю»), знакомые бытовой народной сказке и анекдоту так же, как ранним опытам русской оригинальной повести. Типов нет, нет попытки изображения среды, есть фиксация забавных положений, меткого, удачно сказанного слова. Ценится более всего уменье ловко выйти из затруднительного положения, сделав глупцом более сильного противника, уменье надуть ближнего, позабавиться на его счет.

Немалое место в сборнике занимают «жарты», посвященные женщинам; однако проделки хитрых жен, изменяющих мужьям, предлагаются уже не как иллюстрация к тезису о женской порочности, а только как материал для развлечения. Представление о женщине не вышло еще за пределы примитивной грубости: у злой жены — читаем в одной из фацеций — на теле девять кож: первая — рыбья, за ней медвежья, волчья, собачья и так далее; надобно все их «спустить», после снятия каждой жена производит действия, свойственные названным животным, а затем становится кроткой, как агнец. Но и это рассказано для зубоскальства; а рядом с этим помещаются и анекдоты о добродетельных женах — «во отнесение укоризны и в покрасу женам». То, что сборник фацеций явился в нескольких редакциях (краткой, распространенной, прозаической с заключительными двустишиями — выводами и стихотворной), свидетельствует о вызванном им, вполне естественном в известных нам условиях перерождавшегося московского быта живом интересе. Многое из фацеций, вероятно, перешло затем в устное творчество, отдельные анекдоты были закреплены в памяти текстом и картинкой лубочных листов; в письменности переводная фацеция перекликалась с продуктами русской сатиры XVII в., с литературной стороны занимающими более высокую ступень искусства — но еще редкими; связывалась и с одинокими пока опытами русской оригинальной новеллы, вроде знаменитой повести о Фроле Скобееве. В литературе XVIII в. они не будут забыты, как не забыта

- 19 -

там и повесть о Фроле: XVIII век оставил нам немало рукописей этих же фацеций, «фрашек — сиречь издевок, жартов», которые, сверх того, и печатались отдельными сборниками. В таких изданиях, как: «Товарищ разумной и замысловатой» (1764), «Смеющийся Демокрит, или паче честных увеселений с поруганием меланхолии» (1769), «Рассказчик забавных и увеселительных повестей» (1770), «Старичок-весельчак, рассказывающий давние московские были и польские диковины» (1789) и, наконец, в знаменитом «Письмовнике» Курганова (6 изданий с 1769 по 1796 г.) мы нередко найдем материал, известный по рукописной традиции и ведущий свое начало с XVII в.

Многое подхвачено будет авторами, работавшими специально для читателей из среды купечества и мещанства — вроде Ивана Новикова, автора «Похождений Ивана, гостиного сына» (1785—1786). Но сборники анекдотов читаются охотно и петиметрами, ищущими готовых острот для того, чтобы блистать ими в обществе. С точки зрения «академических» кругов они стоят вне литературы: но ими взрыхлена почва, на которой вырастет реалистическая проза, ими дан лишний толчок развитию светской, «мирской» литературы, дано в известной мере и признание новых, более свободных форм жизни и воззрений на жизнь.

Приведенных фактов достаточно, чтобы подвести некоторые итоги. Западное влияние на русскую литературу, вызванное кризисом старого Московского государства и общества, в XVII в. расширилось и видоизменило литературу. В XVII в. выросло вообще количество переводов с иностранных языков, изменился и характер книг, избираемых для перевода. Переводятся научные руководства, сочинения по географии, истории, медицине и т. п. — рядом с книгами для занимательного чтения, беллетристикой в нынешнем смысле этого слова. Расширяются взгляды на мир, на людей, на человеческое прошлое. Из хронографов, азбуковников и подобных им книг русский читатель получал некоторый запас сведений о классической мифологии, об античных литературах. Для него не были чужими имена Гомера, Виргилия, Овидия. Из хронографов он знал, что Овидиус, великий поэт, сослан был за море «тамо, иде же Перекоп»; проповедники, в качестве наставительных примеров, рассказывали ему «басни» о Фаэтоне, о Мидасе и другие эпизоды «Метаморфоз»; в самом конце XVII в. «Метаморфозы» Овидия были переведены с польского, а затем еще раз переведены в 1709 г. с немецкого, как ранее переводились Помпоний Мела, Плиний Младший, Фронтин, басни Эзопа и др. Переводчики знакомили русского читателя и с крупнейшими авторитетами средневековой мысли — вроде Альберта Великого, Дунса Скотта, Раймунда Луллия. Переводы космографий установили представления о частях света, рассказали о Колумбе, об Америго Веспуччи, о Васко да Гама, о европейских государствах и замечательных европейских городах. Зародился интерес к политической жизни соседей, близких и дальних. «Восточный вопрос» вызвал переводы ряда сочинений о Турции, а торговые сношения с Англией — заинтересованность событиями английской революции и в особенности казнью английского короля Каролуса. Новый мир чувств открывался и новая манера поведения прививалась переводными рыцарскими романами. Появились первые опыты не похожей на народную песню поэзии, первые опыты иного театрального зрелища, чем представления скоморохов. Правда, говоря о переводной научной литературе, исследователи обыкновенно указывают, что в большинстве случаев переводились сочинения, утратившие на Западе научную ценность, что в то время как на Западе были уже Монтень и Бэкон, Спиноза и Лейбниц, Гюйгенс и др., — русские переводчики возились со «средневековым

- 20 -

хламом». В известной мере это справедливо: но не следует забывать, что гении философской и научной мысли Запада — и на самом Западе — были светочами лишь для немногих современников; их идеи проникали в читательскую среду и на Западе медленно, трудно, встречая порой ожесточенное сопротивление и преследование — вплоть до XVII в. Достаточно вспомнить хотя бы судьбу Джордано Бруно или Галилея. Если мы вспомним, например, совершенное забвение самого имени Шекспира на Западе во второй половине XVII в., станем ли мы удивляться, что в театре царя Алексея Михайловича ставили не «Короля Лира», а «Темир-Аксаково действо»? Так было и в других областях литературы. И тем не менее, почин был сделан.

Почин был сделан, но он мог бы на долгие десятилетия так и остаться почином, если бы не крутой поворот, произведенный Петром. Еще в XVIII в. князь Щербатов, публицист и историк, от эпохи Петра проводивший начало «повреждения нравов в России», высчитывал «во сколько бы лет, при благополучнейших обстоятельствах, могла Россия сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она ныне есть». Выходило, что надобно было бы семь поколений, двести десять лет, и тогда «преобразование России совершилось бы само собой...» примерно, к 1892 г. Переход русской литературы от «древнего» периода к «новому» был подготовлен, и все же то, что мы находим в русской литературе к 30—40-м годам XVIII в., а частью и ранее, — в разных отношениях отличается от «предвестий» конца XVII в. «Новшества» второй половины XVII в., как мы видели на примере Симеона Полоцкого, частью носили формальный характер, останавливаясь к тому же на полдороге, не решаясь осуществить возможностей, какими они располагали. Можно найти черты сходства между дидактическими стихотворениями Симеона Полоцкого и сатирами Кантемира, но последние и смелее и ближе к жизни, несмотря на следование определенным иностранным образцам, несмотря на условность усвоенного сатириком стиля. Рыцарский роман в литературе XVII в. выглядел еще как заморская диковина. Еще в большей степени то же самое нужно сказать о драматической литературе XVII в.

Петр сделал смелую попытку создания народного театра: театр привлекал его, как хорошее средство пропаганды политических и просветительных начинаний. Попытка не удалась, не нашлось ни подходящих актеров, ни заинтересовавшихся зрителей. И тем не менее, ее необходимо отметить, как пример того действительно нового направления, которое принимала тогда русская культура. Надобно было втиснуть все эти литературные новости в быт, сделать «заморские диковины» привычным явлением жизненного обихода. Петровская эпоха это сделала; делала она это, как мы знаем, нередко варварскими способами, приводившими к иным результатам на практике, нежели те, которые ожидались в теории, но в конце концов, история оправдала достигнутое. Церковь, в XVII в. уже утратившая свой авторитет, все же тяготела своими традициями и над жизнью и над литературой: «обмирщение» последней только начиналось и проводилось с оглядкой. После Петра оно стало совершившимся фактом.

Поворот к новым формам общественной и частной жизни был сделан. Но реформы Петра, создавшие и укрепившие «государство помещиков и купцов», видоизменив несколько методы эксплоатации народных масс, оставили в неприкосновенности систему самодержавия, крепостное право, крупную земельную собственность и другие устои феодальной Руси. Даже в области религиозного культа, несмотря на отмену патриаршества, явное

- 21 -

неблаговоление к монастырям и монахам, подрыв веры в «чудеса», пародирование старой церковной иерархии и церковного строя («всепьянейший собор», задуманный и осуществлявшийся самим Петром) — в основном все осталось по-старому, так как религия была необходима для государства, построенного на эксплоатации. Естественно, что и литература, постепенно изменившая свой язык в смысле приближения к живой речи и проникновения иностранных элементов в лексику и синтаксис (в количестве, несоизмеримом прежнему), обогащавшаяся новым идейным содержанием, — все же сохранила в себе элементы допетровской старины, которые жили то явною, то скрытою жизнью в течение всего XVIII в., переходили частично и в начальные годы XIX. В этой живучести литературной старины правительство Петра видело помеху своим начинаниям. Эпизодически предпринимались меры против распространения и развития старой литературы: отбирались и уничтожались книги раскольников; конфисковывались печатные лубочные листы и рукописные сборники, которыми бойко торговали еще в начале XVIII в. в Москве у Спасских ворот Кремля; делались, сверх того, попытки отобрать для научных целей из монастырей, епархий и соборов «куриозные письма оригинальные и исторические рукописные книги» — дабы, сделав их музейною ценностью, тем самым вырвать их из обращения в житейском обиходе. Но большинство этих попыток оказалось безрезультатным. «Старина» оставалась жить, частью просто сохраняясь в быту, как пережиток прошлого, частью трансформируясь и отражая на себе перемены, происходившие в жизни, но не утрачивая черт своего характера.

Во-первых, печатная книга никак не могла еще вытеснить книгу рукописную, да и среди произведений допетровской литературы — переводной и оригинальной — оказалось много таких, от которых нельзя было отказаться. Таковы книги, обслуживавшие потребности культа, и книги «духовно-нравственного» содержания. Кое-что было вычеркнуто из текста старых Прологов и Четьих-миней, но они перепечатывались и в течение XVIII в. Пролог, например, был издан двадцать раз, как семьдесят раз переиздавались Четьи-минеи, двадцать семь раз Шестоднев Василия Великого, сорок раз поучения Иоанна Златоуста. Они переиздавались и, судя по мемуарной литературе, читались и читателями из купцов, и приказными, и мелкопоместными дворянами, хоть сатирические журналы и подсмеивались над невеждами, которые все еще руководствуются в жизни правилами Кормчей книги, по недалекости ума своего зачитываются Четьими-минеями или предаются бессмысленным постам, начитавшись каких-нибудь житий. «До Новикова, — отмечает в своих воспоминаниях Михаил Дмитриев, — мало было книг общего чтения: они были редки; и потому между грамотниками простого народа, между купцами, между помещиками и их людьми были известны церковные книги и духовные церковной печати. Поучительные слова отцов греческой церкви, Минея-четья и пролог, были всеобщим чтением». Результаты этого чтения мало сказались в художественной литературе, но именно потому, что книги указанного рода для большинства все еще продолжали быть литературой назидательной, не допускающей эстетического подхода к себе. Но рядом с этим старая литература продолжала удовлетворять и потребность в чтении занимательном, чтении историческом. Уже существовала «История Российская с самых древнейших времен» Татищева (изданная лишь в 1768—1784 гг., неполностью), «Краткий российский летописец» и «Древняя российская история Ломоносова», но они не вытеснили из обихода рукописных летописей, хронографов, да и сами, несмотря на новые черты, сохраняли много связей с допетровской исторической литературой.

- 22 -

Что касается занимательной литературы, то, помимо фактов, указанных выше по поводу рыцарского романа и анекдотической литературы, можно указать, например, на издание в 1700 г. «Притч Есоповых», дважды переводившихся в XVII в., на «Историю раззорения града Трои» (печаталась с 1717 г. по 1817 восемь раз) — один из вариантов хорошо известных в старой литературе «троянских сказаний» (существовавший уже в русском переводе XVII в.); на издание книги Квинта Курция о делах, содеянных Александром Великим (1709), аналогичной по содержанию излюбленной в древней Руси «Александрии», и т. п. Так, печатная книга волей-неволей «подлаживалась» к старой рукописной традиции, очевидно, учитывая твердо установившийся спрос на определенную литературу. Полюбившиеся читателям «Фацецы» не были напечатаны при Петре, но не раз был напечатан другой, аналогичный по жанру, но отличный по тону сборник «Апофтегмата. Кратких витиеватых и нравоучительных повестей книги три, в них же положены различные вопросы и ответы, и жития, и поступки, и пословицы, и беседования различных философов древних» (первое издание в 1711, шестое — в 1781 г.). А по существу, «Апофтегмата» — один из эпизодов длинной истории сборников изречений в древнерусской литературе, к числу старейших переводных памятников которой принадлежала византийская по происхождению «Пчела».

Рядом с этими, так сказать, легально перешедшими в новую русскую литературу памятниками старинной русской литературы (они исчислены здесь, конечно, далеко не полностью), старина продолжалась в рукописной традиции — и здесь было бы трудно даже приблизительно определить объем и содержание материала древней литературы, продолжавшего удовлетворять, главным образом, запросы «среднего слоя» — от мелкопоместных дворян до грамотных «хлебопашцев» включительно. Не нужно думать, что все это темные, далекие от живой действительности, от творимой истории люди. Среди них найдется не один Посошков, в «Завещании отеческом» говорящий о книгах тоном древнерусских книжников: «книгу же читающе, не облокотися на ню: но книгу почитая, клади ее в чистом месте, и на книги никаковы вещи светския не налагай: яко святую икону почитаеши, тако и книги почитай» и т. д. Обычный тип древнерусской книги, тип сборника разнохарактерного состава, остается живучим и в XVIII в. В любой из наших библиотек, где имеются рукописи XVIII в., можно встретить такие сборники, где за житием какого-нибудь святого и выписанным из «Златоуста» или «Измарагда» поучением следует легенда из «Великого зерцала», а за нею историческое сказание, переводная повесть. Произведения поэтов XVIII в. в эти сборники до конца столетия, как правило, не проникают, но силлабические вирши в них нередки. Старые тексты могут встретиться в этих сборниках в новых редакциях — с пропусками, вставками, переделками, свидетельствующими, что характерная для старинной литературы жизнь произведения в читательских восприятиях и вкусах позднейших времен, восприятиях, отображающихся в самом тексте памятника, — продолжается и в XVIII в.

Еще одним немаловажным хранилищем старинной литературы являлась в XVIII в. письменность раскола — старообрядчества. Новая печатная книга сюда не проникала; мало отразились здесь и литературные нововведения XVII в., за исключением литературы силлабических виршей. Здесь хранились традиции давней старины, восходящей ко временам Ивана Грозного: но ошибочно было бы думать, что в этом одном, в хранении наследства, заключалась роль старообрядческой литературы.

- 23 -

И в XVIII в. она не менее активна, чем в XVII в.; раскол, являясь по существу реакционным явлением, сплошь да рядом притягивает к себе тех, чей протест и чья оппозиция возникают на иной социальной почве.

Литература старообрядчества попрежнему пользуется старыми устойчивыми жанрами, старыми, уже определившимися, приемами: создаются «жития», «сказания», «послания» — как в старинной русской письменности. Таковы в XVIII в., например, сборник «Виноград российский или описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие», написанный Симеоном Дионисиевичем (князем Мышецким, умершим в 1741 г.), или «История Выговской старообрядческой пустыни», приписываемая Ивану Филиппову (ум. в 1744 г.).

По форме первый сборник — нечто вроде собрания житий «мучеников»; второй — объединяет в себе черты патерика с чертами полемического трактата и летописи: но старые жанры переосмыслены в новом плане, приспособлены к целям новой борьбы в изменившейся исторической ситуации. Крупного литературного таланта, подобного протопопу Аввакуму, раскольничья литература XVIII в. уже не выдвигает: но братья Андрей и Семен Денисовы (Мышецкие), так же как Иван Филиппов, превосходят Аввакума образованием и, уступая ему в самобытности и простоте, превосходят его по части «грамматики, риторики, пиитики и отчасти философии». У Ивана Филиппова явно бросаются в глаза черты некоторой стилизации под старину, под витиеватый, украшенный стиль XVI в. То, что у Аввакума было выражением непосредственного чувства, в раскольничьей литературе XVIII в. становится литературным приемом, сатирой: сатирический элемент разрастается и в раскольничьих «стихах», отзывающихся на явления меняющейся русской жизни петровской и послепетровской эпохи. Старообрядческая сатира отмечает сарказмом и появление нового календаря, новой светской науки; она протестует против подушной подати, новым бременем легшей на крестьянскую массу, но рядом с этим и против табака, чая, кофе, как позднее против картофеля. В иных случаях темы этой сатиры совпадают с сатирической литературой XVIII в., например, когда она касается щеголей и щеголих; но в целом она, конечно, идет «против течения», отрекается от «века сего» и попрежнему питается идеей конца мира и мрачным образом антихриста.

Если в XVII в. кандидатами на антихриста были в старообрядческой литературе царь Алексей и патриарх Никон, начало XVIII в. нашло еще более наглядное воплощение той же идеи в Петре, басурмане, принявшем звериный образ, носящем собачьи кудри, шведе обменном, Лефортовом сыне и т. п. Преображенский приказ в Москве, в котором разбирались «дела государевы», политические преступления и случаи «оскорбления величества», постарался в свое время не допустить до потомства «злокозненные» писания раскольников против Петра. Лишь косвенным путем мы можем узнать о наличии таких писаний: в иллюстрациях к «Толковому апокалипсису» второй четверти XVIII в., в аналогичных картинках к другим рукописям (например к житию Евстафия Плакиды, бывшего Ростовского древнехранилища) в образе антихриста, одетого в немецкое платье, сидящего под балдахином и направляющего своих солдат в лес, посреди которого стоит старообрядческий скит, чтобы его разорили, — легко распознать черты Петра и черты его эпохи. Рядом с подобными серьезными и мрачными изображениями возникала и карикатура: знаменитая лубочная картинка «Как мыши кота погребали», по мнению исследователей, не что иное, как сатирическое изображение похорон Петра — «Кота Алабрыса», именующегося «Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский» (пародирование царского титула); его провожает его вдова,

- 24 -

чухонка Маланья, за ним следует мышь из Рязани, Сива в сарафане — лицо духовного сословия (Стефан Яворский, рязанский митрополит) — «горько плачет, а сама в присядку пляшет» и т. д. Эта картинка — исключение; вообще же раскольничья литература XVIII в. окрашена в мрачный колорит, окутана безнадежностью, глубоким и окончательным разочарованием в мире, воплями отчаяния, среди которых исчезает и голос протеста. Отчаяние пронизывает устную лирику старообрядцев, также облеченную в старые формы духовных стихов, псалмов и кантов, пессимистическое настроение которых умеряется только мыслями о «прекрасной мати-пустыне», где можно не видеть суетного жития и не слышать человеческого голоса.

Так живет и вместе с тем замирает в расколе традиция русской старины. Но у этой старины есть еще один, и самый надежный, оплот: устное творчество, фольклор, который не забывается даже теми, кто по своим теоретико-литературным воззрениям, по всему стилю своего творчества считает долгом смотреть на него свысока, принципиально от него сторониться. Старинная песня поддерживается рукописными, а впоследствии и печатными «песенниками», старая сказка и сказывается и подвергается литературной обработке; записываются и оказывают уже известное влияние на литературу богатырские былины. Литература XVIII в. не раз будет испытывать колебания между двумя ориентациями — ориентацией на фольклор, на народность и на западноевропейские образцы. В «верхнем» литературном слое связей с народным творчеством и с допетровской литературной стариной подчас не заметить, но стоит чуть приподнять его, и окажется, что замершие традиции сплошь да рядом оказываются живыми. Это обстоятельство объясняет нам многие особенности и своеобразия «подражательной» — по старым представлениям — русской литературы XVIII в. А вместе с тем оно наглядно говорит и о том, от чего отталкивались и с чем связывались русские литературные «новаторы» XVIII в., действовавшие отнюдь не на пустом месте. Многое из этой старой традиции пережило и этих «новаторов» и, продвинувшись в следующее столетие, питало своими соками классиков русской литературы — от Пушкина до Максима Горького.