- 433 -

Л. ТОЛСТОЙ

- 434 -

- 435 -

Деятельность Льва Николаевича Толстого знаменует собой целую эпоху в истории русской и мировой литературы.

Его мировое значение как художника и мировая известность как мыслителя и проповедника объясняются мировым значением первой русской революции. Как гениальный художник, главный период деятельности которого совпадает с эпохой подготовки русской буржуазно-демократической революции, Толстой, указывает Ленин, не мог не отразить «некоторые хотя бы из существенных сторон революции».1 Толстой вступил в литературу почти за десятилетие до отмены крепостного права. В это время завязывался тот узел общественно-экономических противоречий, которые характеризуют эпоху, начавшуюся после «крестьянской реформы» и продолжавшуюся вплоть до революции 1905 года. «Рисуя эту полосу в исторической жизни России, Л. Толстой... сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».2

Толстой отрицал революционные методы борьбы, но своими сильными сторонами его творчество было близко революционным демократам — самым передовым деятелям эпохи 60-х годов. Толстого приветствовал Некрасов, видя в нем достойного продолжателя традиций Гоголя, а потом и Чернышевский, назвавший его великой надеждой русской литературы.

Переход Толстого на позицию патриархального крестьянства явился следствием воздействия на писателя социально-исторических процессов, происходивших в русской жизни в эпоху 1862—1904 годов.

«Толстой, — говорит Ленин, — знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы. Острая ломка всех „старых устоев“ деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь».3

- 436 -

Деятельность Толстого как писателя и мыслителя протекала в период, когда Россия крепостническая становилась Россией буржуазной, когда в русском народе зрели силы для массовой революционной борьбы, свидетелем которой ему довелось быть. По словам Горького, Толстой «дал итог пережитого за целый век и дал его с изумительной правдивостью, силой и красотой».1

1

Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне. Родители его — отец Николай Ильич Толстой и мать Мария Николаевна Волконская — происходили из родовитых дворянских семей. Толстой не помнил своей матери: она умерла, когда ему не было еще двух лет, но через всю жизнь он пронес ее светлый образ, который возник в его сознании еще в детские годы.

В 1837 году внезапно скончался его отец. После смерти отца над малолетними детьми была назначена опека: тетка Толстого, Александра Ильинична Остен-Сакен, и приятель его отца, Языков. Воспитательницей будущего писателя стала дальняя родственница Толстых — Татьяна Александровна Ергольская.

Детские и отроческие годы Толстой провел главным образом в Ясной Поляне и в Москве. В 1841 году, после смерти А. И. Остен-Сакен, вся семья переезжает в Казань, где жила новая опекунша, тетка Толстых — Пелагея Ильинична Юшкова.

С переездом в Казань фактически начинается самостоятельная жизнь юноши Толстого. В течение двух с половиной лет он готовился к поступлению в Казанский университет и в сентябре 1844 года был зачислен на восточное отделение философского факультета по турецко-арабскому отделу. Занятия в университете не увлекали Толстого. Внешне он вел в это время жизнь, характерную для молодого человека его круга. Вместе с тем он много читал, задумывался над самыми сложными вопросами жизни человека и общества.

Не выдержав экзамена за первый курс, Толстой в октябре 1845 года перешел на первый курс юридического факультета. Занятия на этом факультете шли у него более успешно. На летнее время он уезжал в Ясную Поляну и пытался сблизиться с крестьянами; думал о том, как улучшить их жизнь, разрабатывал различные планы.

Летом 1846 года восемнадцатилетний Толстой заводит три тетради: в одну записывает «Разное», т. е. «поэзию, философию и вообще вещи не особенно красивые, но о которых приятно писать». Вторая носит название — «Что нужно для блага России и очерк русских нравов», а третья — «Примечания насчет хозяйства».2 С марта 1847 года он начинает вести дневник и ведет его почти непрерывно в течение всей жизни.

На третьем курсе Толстой с большим увлечением писал работу на заданную профессором Меером тему: «„Наказ комиссии о сочинении проекта нового Уложения“ Екатерины II и сравнение его с книгой Монтескье „Дух законов“»; выполнение этой работы явилось важным моментом в его духовном развитии.

- 437 -

В апреле 1847 года Толстой оставляет университет и возвращается в Ясную Поляну. Здесь он разрабатывает подробный план своих будущих занятий, предполагает начать изучение языков, истории, географии, математики, естествознания, заняться музыкой и живописью, составляет для себя правила поведения, рассчитывает в будущем сдать кандидатские экзамены, а затем и заняться хозяйством, улучшить жизнь крепостных крестьян.

В октябре 1848 года Толстой едет в Москву. В начале 1849 года он направляется в Петербург, где сдает экзамены по ряду предметов для поступления в университет, но не доводит дело до конца. Толстой решает поступить на военную службу, однако и от этой мысли отказывается.

Вернувшись в Ясную Поляну, он открыл школу для крестьянских детей, потом поступил на службу в Тульское губернское правление. Однако служба не давала ему никакого удовлетворения, занятия в школе также вскоре стали обременять его.

В конце 1850 года Толстой вновь уезжает в Москву, где, как и прежде, вращается в высшем светском обществе. Он продолжает вести дневник, внимательно следит за литературой, делает выписки из прочитанных книг, дает им свои оценки. К этому же периоду следует отнести зарождение первых его литературных замыслов.

Весной 1851 года Толстой вернулся в Ясную Поляну, где в это время гостил его брат Николай Николаевич, служивший офицером на Кавказе. 29 апреля 1851 года оба брата выехали на Кавказ.

На Кавказе Толстой создал свои произведения, положившие начало блистательной литературной деятельности.

Первое выступление Толстого в печати относится к 1852 году, когда в «Современнике», редактировавшемся Некрасовым, появилась его повесть «Детство». Автору повести исполнилось к тому времени 24 года. Имя его в литературе никому не было известно, и он, не уверенный в успехе, подписал свое первое произведение буквами Л. Н.

«Детство» свидетельствовало не только о силе, но и о зрелости таланта молодого писателя. Это было произведение сложившегося мастера, оно привлекло к себе внимание читательской массы и литературных кругов. Вскоре после опубликования «Детства» были напечатаны (в том же «Современнике») новые произведения молодого писателя — «Отрочество», рассказы о Кавказе, а затем знаменитые «Севастопольские рассказы». Толстой занял место в ряду виднейших писателей того времени.

Толстой начал работать над «Детством» в июле 1851 года. Через год повесть была закончена и отправлена в «Современник». В январе 1852 года Толстой был зачислен на военную службу. В армии он находился до осени 1855 года, принимал активное участие в героической обороне Севастополя.

Толстой очень рано стал жить напряженной духовной жизнью. Праздность, тщеславие, отсутствие каких-либо серьезных духовных интересов, неискренность и фальшь — вот те пороки, которые Толстой обличает в «Детстве». Он задумывается над вопросом о высоком назначении человека, хочет найти себе настоящее дело в жизни. Из этих попыток пока что ничего не получается. Несмотря на это, рано пробудившиеся у Толстого интересы к сложным идейно-нравственным вопросам не угасали, не ослабевали. Эта напряженная работа мысли нашла отражение в дневнике.

Первая дневниковая запись была сделана Толстым 17 марта 1847 года. Некоторое время спустя, 7 апреля того же года, он писал:

- 438 -

«Я никогда не имел дневника, потому что не видал никакой пользы от него. — Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития».1

Дневник Толстой рассматривает как средство духовного и нравственного развития. Его второе назначение — служить практическим руководством в жизни. Третье назначение дневника становится ясно Толстому лишь во второй половине 1850 года, уже тогда, когда у него было немало литературных замыслов: «Последние три года, проведенные мною так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными, поэтическими и частью полезными; постараюсь пооткровеннее и поподробнее вспомнить и написать их. Вот еще третье назначение для дневника» (т. 46, стр. 35).

В своих дневниках Толстой не только констатирует порочность духовного и нравственного мира светских людей, но ищет и пути избавления от пороков. С его точки зрения, общество губит человека, убивает в нем здоровые начала. Отсюда мысль о том, что человек должен вести уединенный образ жизни, добиваться того, чтобы чувствовать себя независимым от окружающей среды.

С одной стороны, юноша Толстой стремится к усовершенствованию своего духовного мира, а с другой — заботится о том, чтобы укрепиться в той же самой среде, которая им осуждается. И он вырабатывает для себя два ряда правил поведения: первый ряд — что́ нужно делать для того, чтобы духовно и нравственно расти; второй — при помощи каких средств он может укрепить свое положение именно как светский человек. В этом сказывалось наличие еще прочной связи его со средой, становившейся для него ненавистной.

Толстой ставит перед собой цель — всестороннее развитие личности. В то же время он отдавал себе отчет в том, какие трудности стоят перед ним, порой колебался, сомневался в избранном пути, иногда задумывался над тем, не лучше ли ему вернуться на колею, по которой идут все люди его круга.

Записи дневника помогают Толстому разбираться в том, каким закономерностям подчинен каждый человеческий поступок, каждая человеческая мысль, каждое человеческое чувство. Это приводило к расширению записей, которые в ряде случаев постепенно перерастали в литературные замыслы. Ему становится ясным третье назначение дневника.

Вопросы, которых касался Толстой в своем дневнике, были поставлены всем ходом развития социально-исторической действительности. Русская литература задолго до Толстого выдвинула тему неполноценности идеологии и психологии господствующих классов, тему величия духовного мира народа. В 40-е, а тем более в 50-е годы обе названные темы заняли существенное место в творчестве выдающихся русских писателей. Разоблачению эксплуататорской морали и борьбе за новую мораль немало сил отдавали Белинский и Герцен, а затем Чернышевский, Некрасов, Добролюбов, Салтыков-Щедрин. Этому важному делу служила вся передовая русская литература. Существенно отметить, что именно в статье о Толстом Чернышевский писал: «Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в наше благородное время, — благородное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потому что все силы свои напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наследных грехов. И литература нашего времени, во всех замечательных своих произведениях,

- 439 -

без исключения, есть благородное проявление чистейшего нравственного чувства».1

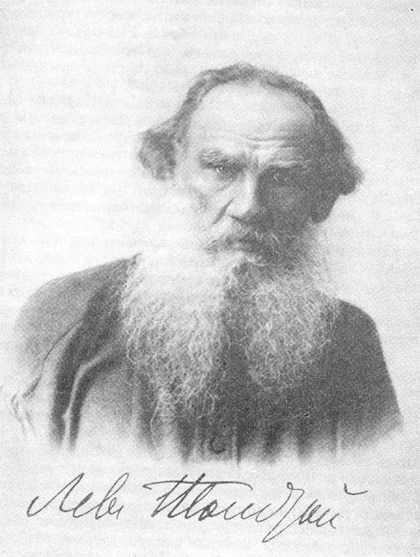

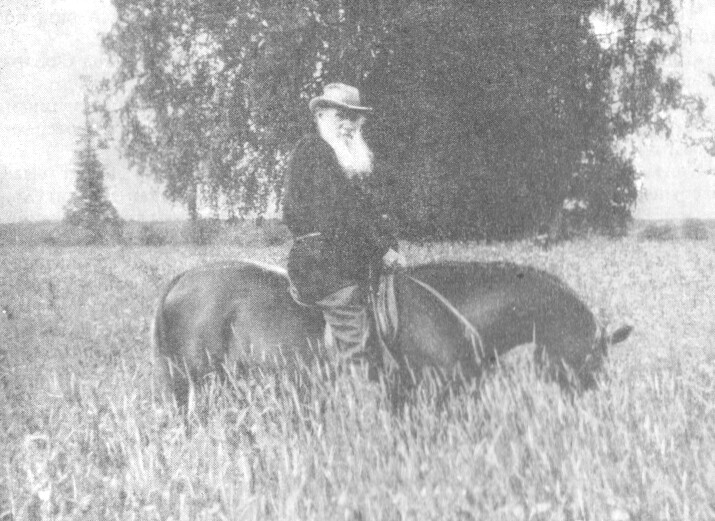

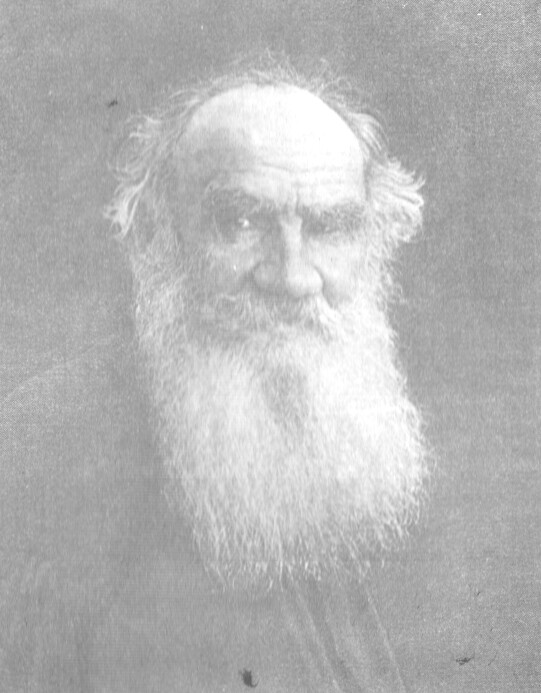

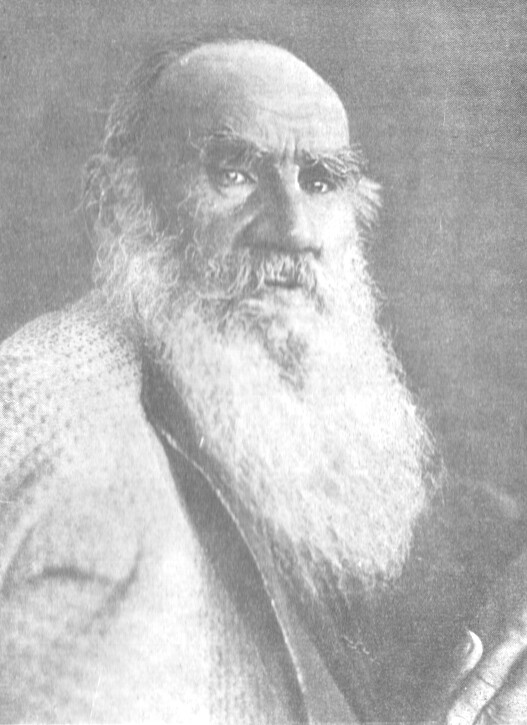

Л. Н. Толстой.

Фотография. 1856.Толстой, показывает Чернышевский, решал ту самую задачу, которая стояла перед всей русской передовой литературой того времени. Но он решал ее по-своему. К выполнению своей исторической миссии он готовился на протяжении долгих лет, изучая самого себя, людей различных званий и положений, жизнь страны, ее культуру и прежде всего литературу. Результаты неустанных наблюдений и размышлений он заносил в свой дневник, делая в нем определенные обобщения теоретического и художественного порядка, — в этом смысле и говорится здесь о дневнике молодого Толстого как о школе, в которой формировался его талант.

Борьба за новую мораль требует глубокого анализа человеческой психологии. К овладению методом психологического анализа постоянно призывал писателей Белинский. Герцен еще в 1846 году писал о необходимости введения микроскопа в изучение нравственного мира человека. С большой остротой ставит этот вопрос Чернышевский. В той же статье о Толстом он пишет: «Знание человеческого сердца, способность раскрывать перед нами его тайны — ведь это первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения которых с удивлением перечитываются нами» (III, 427).

Толстой потому и был так восторженно встречен передовыми писателями и критиками, что своими произведениями он с особой силой ответил на важнейшие требования эпохи. Однако Толстой с восторгом был принят и критикой либерального лагеря. Эта критика, в противоположность критике революционных демократов, пыталась доказать, что произведения Толстого никак не связаны с эпохой и являются подтверждением теории «чистого искусства». Об этом писали в своих статьях П. В. Анненков, А. В. Дружинин, С. С. Дудышкин. Чернышевский в своей статье показал полную несостоятельность позиции критиков-либералов и охарактеризовал реалистический метод молодого писателя как выражение существеннейших требований эпохи нараставшего общественного подъема.

В ранние литературные произведения Толстого входит тот же круг вопросов, которым насыщены его дневники. Для него литературные произведения

- 440 -

на первых этапах становятся как бы расширенным, художественно обработанным дневником. Одним из первых его произведений является незаконченный рассказ «История вчерашнего дня», выросший непосредственно из дневниковых записей.

В самом начале рассказа Толстой определяет цель, которой он хочет достигнуть: проследить поступки и мысли человека за один день.

Наблюдения над собой и другими приводят Толстого к выводу, что на каждый свой поступок человек смотрит не с одной, а с нескольких точек зрения, прямо указывает на то, что нет ни одного такого поступка, совершаемого тем или иным человеком, против которого он не мог бы высказаться. Но нет также ни одного такого поступка, которого человек не мог бы одобрить. Таким образом, по отношению к каждому поступку есть «за» и есть «против». Толстой признает за человеком свободу в его действиях и в размышлениях. Но тут же он указывает и на обусловленность каждого его поступка, каждого действия.

Мысль о цели в жизни начинает преследовать героя рассказа «История вчерашнего дня». Он хочет иметь великую, возвышенную цель в жизни, но понимает, что ее нет у него, что он не способен осуществить ее. И отсюда его мучения. Он то идет навстречу мысли о высокой цели жизни, то прячется от нее. Наконец, в рассказе описано, как герой засыпает, испытывая наслаждение от того, что, наконец, погружается в сон и наступает тот момент, когда можно уйти от преследующей его мысли о цели, о смысле жизни.

Толстой считал, что только развитие всех умственных способностей дает человеку истинное счастье. И поэтому в его произведениях мы находим гимны человеческому уму. Но для Толстого ум человеческий — не только благо, но и зло. Ум открывает человеку несовершенство окружающего мира и самого себя, дает возможность поставить перед собой высокую цель, намечает путь для достижения совершенства. Поэтому он — благо. Но этот путь на деле не ведет к совершенству, цель оказывается неосуществленной. Поэтому ум человеческий — зло, несчастье, он превращает жизнь человека, поверившего в силу ума, в сплошное мученье. Это противоречивое отношение к деятельности человеческого ума выражает и сильные, и слабые стороны мировоззрения великого писателя.

Дневники молодого Толстого со всей очевидностью показывают, что существенные принципы его художественного метода сложились еще до того, как он выступил в печати. Они формировались в тесной связи с теми процессами, которые происходили в это время в русской литературе.

На Кавказе, а затем в Севастополе в постоянном общении с русскими солдатами, людьми простыми и в то же самое время величественными, крепли симпатии писателя к народу, углублялось его критическое отношение к эксплуататорскому строю.

Начало литературной деятельности Толстого совпадает с началом нового подъема освободительного движения в России. Тогда же начинал свою деятельность и великий революционный демократ Чернышевский. Чернышевский и Толстой стояли на различных идеологических позициях: первый был сторонником революционного преобразования действительности, а второй отрицательно относился к революции. Вместе с тем Толстой питал глубочайшие симпатии к народу, понимал весь ужас его положения, непрестанно думал о том, какими средствами можно облегчить его участь. Симпатии Толстого к народу и понимание положения народа нашли сильное и яркое отражение в самых первых толстовских произведениях.

- 441 -

Творчество молодого писателя неразрывно связано с начавшимся демократическим подъемом в стране, с ростом всей передовой русской литературы.

Проблема народа — основная проблема всего творчества Толстого.

Вскоре после окончания «Детства» Толстой задумал произведение в четырех частях — «Четыре эпохи развития». Под первой частью этого произведения разумелось уже написанное «Детство», под второй — «Отрочество», под третьей — «Юность», под четвертой — «Молодость». Толстой осуществил не весь замысел: «Молодость» не была написана вовсе, а «Юность» он не довел до конца (для второй половины повести написана вчерне только первая глава). Над «Отрочеством» Толстой работал с конца 1852 года по апрель 1854 года. «Юность» была начата в марте 1855 года, окончена в сентябре 1856 года, когда прошло уже около года после возвращения Толстого из армии.

В произведении «Четыре эпохи развития» Толстой намеревался показать процесс становления человеческого характера — от самой ранней детской поры, когда зарождается духовная жизнь, до молодости, когда она вполне самоопределяется. В образе героя в значительной степени отражены черты личности самого автора. «Детство», «Отрочество» и «Юность» поэтому принято называть автобиографическими повестями. В то же время этим повестям свойственна большая сила художественного обобщения. Самый образ Николеньки Иртеньева является глубоко типичным. Толстой показывает, как среда, в которой жил его герой, отрицательно влияет на него и как герой пытается противостоять среде, возвыситься над нею. Герой Толстого — человек сильного характера и выдающихся способностей.

Повесть «Детство», как и автобиографическую трилогию в целом, нередко называли дворянской хроникой, произведением, в котором поэтизируется дворянская усадьба. В действительности же основной пафос этого произведения в другом. Толстой весьма далек от поэтизации довольства, которым был окружен Николенька Иртеньев.

Ведущим, основополагающим началом в духовном и нравственном развитии Николеньки Иртеньева является его стремление к добру, к правде, к истине и к торжеству любви между людьми. Духовный и нравственный рост героя повести раскрывается в двух планах: во-первых, Толстой показывает, как герой познает самого себя, открывает в самом себе всё новые и новые свойства; во-вторых, как окружающий мир познается героем повести.

Николенька уверен, что он в детстве почти одинаково любил отца своего и учителя Карла Ивановича, и ему казалось, что люди, которых он одинаково любит, должны любить и друг друга. На самом деле Николенька устанавливает нечто совершенно другое. Он видит, что между отцом и учителем не только нет любви, но что отец проявляет к Карлу Ивановичу крайнюю несправедливость. И это доставляет Николеньке большое огорчение.

Важное значение в сюжете и композиции повести имеет глава XIII — «Наталья Савишна». Николенька уронил графин с квасом и облил скатерть. Узнав об этом, Наталья Савишна в присутствии родителей ничего не сказала своему любимчику, а потом, когда они были одни, начала тереть по его лицу мокрым, приговаривая: «не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Николенька страшно возмутился: «Как... просто Наталья говорит мне ты, и еще бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!» (т. 1, стр. 38). Но как только Наталья Савишна

- 442 -

обратилась к Николеньке с лаской, он сразу раскаялся и устыдился своих прежних мыслей.

Герой Толстого вспоминает именно такие случаи из своей жизни, в которых он стремится оправдаться перед самим собой.

Николенька замечает в каждом человеке неестественность и фальшь, и это развивает в нем беспощадность к людям, а также к самому себе, так как свойственную людям фальшь и неестественность он видит и в себе. Он нравственно казнит самого себя за это.

Толстой показывает, как постепенно его герою становится ясным несоответствие внешней оболочки окружающего его мира и истинного его содержания. Николенька уясняет, что люди, с которыми он встречается, не исключая самых близких и дорогих для него людей, на деле вовсе не такие, какими они хотят казаться. Так, в первой редакции повести Николенька говорит о своем отце: «...я не могу не судить его. — Как не больно, не тяжело мне было по одной срывать с него в моих понятиях завесы, которые закрывали мне его пороки, я не мог не сделать этого» (т. 1, стр. 106).

Одним из выражений духовного роста героя следует признать развитие в нем аналитической способности. Но эта же способность, содействуя обогащению духовного мира ребенка, разрушает в нем наивность, безотчетную веру во всё доброе и прекрасное, что Толстой считал «лучшим даром» детства. Это хорошо видно, в частности, из главы VIII — «Игры». Дети играют, и игра доставляет им громадное наслаждение. Но они получают это наслаждение в той мере, в какой игра кажется им настоящей жизнью. Как только утрачивается эта наивная вера, игра перестает доставлять детям радость. Первым высказывает мысль о том, что игра не есть настоящая жизнь, Володя, старший брат Николеньки. Николенька понимает, что Володя прав, но тем не менее слова Володи его глубоко огорчают.

Николенька размышляет: «Ежели судить по настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что же тогда остается?..» (т. 1, стр. 27).

Николенька живет как бы в двух мирах — в мире детском и в мире взрослых людей. Большое место в повести занимает описание чувства любви к людям, и эта способность ребенка любить других, может быть, больше всего восхищает Толстого. Но восхищаясь этим чувством ребенка, Толстой показывает, как мир «больших», мир взрослых людей разрушает это чувство, не дает ему возможности развиться во всей чистоте и непосредственности. Николенька был привязан к мальчику Сереже Ивину. Но он так по-настоящему и не мог сказать ему о своей привязанности, чувство это так и погибло в нем.

Отношение Николеньки к Иленьке Грапу обнаруживает другую черту в его характере, опять-таки отражающую дурное влияние на него мира «больших».

Герой Толстого был способен не только к любви, но и к жестокости. Иленька Грап, мальчик из небогатой семьи, стал предметом насмешек и издевательств со стороны мальчиков круга Николеньки Иртеньева. Николенька не отстает от своих друзей, но потом, как всегда, испытывает чувство стыда и раскаяния.

Последние главы повести, связанные с описанием смерти матери героя, подводят как бы итог его духовному и нравственному развитию в детские годы. В этих главах подвергаются бичеванию неискренность, фальшь и лицемерие светских людей. Николенька наблюдает за тем,

- 443 -

как он сам и близкие ему люди переживают смерть его матери. Он устанавливает, что никто из них, за исключением простой русской женщины Натальи Савишны, не был до конца искренен в выражении своих чувств. Отец по виду был потрясен несчастьем, но Николенька отмечает, что он не утерял своей эффектности. И это заставляло думать, что горе отца не было «вполне чистым горем». Даже в искренность переживаний бабушки Николенька не до конца верит. Жестоко осуждает он и себя за то, что только на одну минуту был целиком поглощен своим горем.

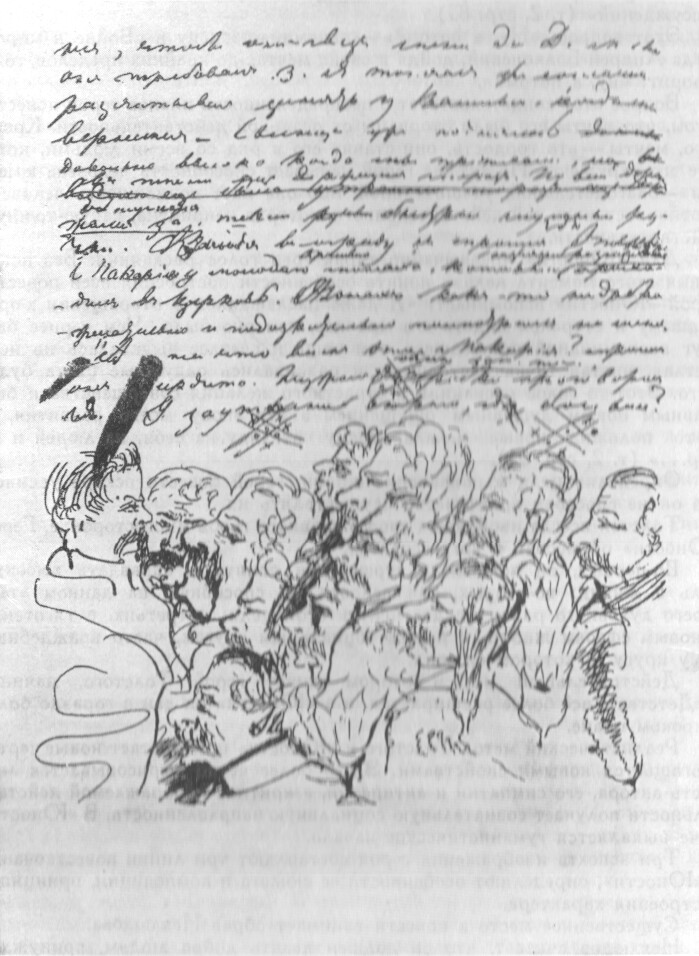

Иллюстрация:

«История моего детства». Первопечатный текст.

«Современник», 1852, № 9.Николенька устанавливает причину этой неискренности, фальши светских людей: тщеславие.

Заключительные страницы повести «Детство» овеяны глубокой грустью. Николенька находится во власти воспоминаний о матери и Наталье Савишне, уже умерших к тому времени. Он уверен, что с их смертью отошли в прошлое самые светлые дни его жизни.

В высшей степени примечательно то обстоятельство, что образ Натальи Савишны Николенька ставит рядом с образом своей матери. Тем самым он признает, что Наталья Савишна сыграла в его жизни такую же важную роль, как и его мать, а может быть, еще важнее.

Образ Натальи Савишны не получил должного освещения в литературе о Толстом. Существует весьма распространенное мнение, согласно которому сущность характера Натальи Савишны — в ее рабской преданности своим господам. Действительно, покорность — одна из существенных черт ее психологии. Но в духовном и нравственном облике Натальи Савишны есть и другие, не менее существенные свойства — прежде всего ее нравственная чистота и безупречность, которая неизменно возвышает ее над господами. Образ Натальи Савишны служит для Николеньки подтверждением того, что мир правды и добра существует и что есть пути к этому миру.

Своего главного героя Толстой всегда изображал в процессе непрерывного духовного роста и постоянной внутренней работы. Этим определились многие существенные черты толстовского художественного реализма, в котором на первом плане стояло изображение духовной жизни

- 444 -

человека. По определению Чернышевского, прочно вошедшему в критическую литературу, Толстой, усвоив лучшие достижения своих предшественников, с изумительным мастерством раскрывал в своих произведениях «диалектику души» человека. С его точки зрения, постоянный духовный рост человека не только не исключает, но предполагает крутые перемены в своем внутреннем развитии. Он резко выделяет их при изображении своих лучших героев, связывая, как правило, и с определенными событиями в их жизни. Так, в сюжете повести «Детство» выделены два момента: отъезд Иртеньевых в Москву и смерть Maman. С одним из них — отъездом в Москву — связано нарушение первоначальной гармонии в характере Николеньки, выразившееся в том, что он стал постепенно утрачивать непосредственное чувство любви к людям; другим событием — смертью Maman — подчеркнут перелом в понимании и оценке Николенькой окружающих его людей: ему стало ясно, что они насквозь лживы и фальшивы.

Во время работы над «Отрочеством» Толстой проявлял особый интерес к различным философским вопросам, в частности к вопросу о цели жизни. С точки зрения Толстого, человек, который желает достигнуть совершенства, должен стремиться к тому, чтобы развить и укрепить веру в торжество добра, правды, справедливости и любви между людьми, а с другой — выработать в себе способность к аналитическому мышлению. Только в этом случае он сможет и поставить перед собой высокую цель.

С этим связаны те две черты реализма Толстого, на которые было указано Чернышевским: «...глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства...» (III, 428).

Толстой, таким образом, видел прямую связь между двумя способностями человека: развитием его умственных сил и верой в правду и добро. Вместе с тем ему казалось, что ум подрывает веру. Отсюда у него тяготение к вере, стремление заменить верой аналитическую способность ума.

Если судить по окончанию «Детства», можно прийти к заключению, что перед героем Толстого в ту пору открывалось несколько выходов. Увидев беспощадную силу аналитической способности, которая казалась ему разрушительной, он мог отказаться от нее. Ему представлялся и такой выход: он мог поставить перед собой цель — дальше развивать аналитическую или теоретическую способность, отказавшись от веры. Это, конечно, привело бы его к пессимизму, тогда как, идя по первому пути, он пришел бы к поверхностному пониманию жизни. Наконец, перед героем Толстого открывался третий путь: стремиться одновременно укреплять в себе и теоретическую способность, и веру в торжество правды и добра на земле. Герой Толстого пошел именно по этому пути. Для него наступает такой период духовных и нравственных исканий, который можно было бы назвать периодом поисков равновесия между аналитической способностью и верой во всё прекрасное и доброе. Поиски этого равновесия и определяют художественную структуру повести «Отрочество».

Сюжет «Отрочества», как и «Детства», — духовная биография Николеньки Иртеньева. Критический пафос во второй повести гораздо выше. Разлад Николеньки с окружающей средой ясно наметился уже в «Детстве». Однако в ту пору этот разлад, осознанный в той или иной мере героем, практически слабо ощущался в его отношениях с людьми. В «Отрочестве» же герой то и дело вступает в конфликты с ними. Поэтому сюжет «Отрочества» гораздо более напряженный, он охватывает и более широкий жизненный материал.

- 445 -

В «Детстве» Толстой показывает своего героя в узком семейном кругу. Остальной мир для него в то время существовал лишь постольку, поскольку он соприкасался с его семьей.

Первая глава «Отрочества» — «Поездка на долгих». Пока Николенька Иртеньев видит «большой мир» только из окна кареты, на постоялых дворах. Но он уже задумывается о нем и понимает, что существуют люди, которые не имеют никакого отношения к его семье и которые никак не интересуются его семьей, а живут какими-то своими особыми интересами.

Соприкоснувшись с «большим миром», он думает о том, чтобы найти свою собственную дорогу в нем, чтобы определить свой собственный жизненный путь.

Уже на этом этапе духовного развития у Николеньки появляется желание заменить удовольствия светского человека, которыми пользовался его брат, другими наслаждениями, в первую очередь уединением. По самому замыслу произведения, братья Иртеньевы — характеры противоположные.

В одном из планов романа «Четыре эпохи развития» содержится такой пункт: «Провести во всем сочинении различие братьев: одного наклонного к анализу и наблюдательности, другого к наслаждениям жизни» (т. 2, стр. 243).

Наслаждаясь жизнью, Володя с ранних лет показывает себя таким, какими были все люди его круга. Поэтому ему и живется так легко и просто.

Николенька своим необычным поведением обращает на себя внимание уже в детские годы. Он рано чувствует себя каким-то отщепенцем. Карл Иванович, учитель братьев Иртеньевых, перед уходом из их дома рассказывает Николеньке грустную историю своей жизни. В результате всех злоключений, выпавших на его долю, Карл Иванович выглядит не только человеком глубоко несчастным, но и отчужденным от мира. Выслушав из уст своего учителя историю его жизни, Николенька почувствовал внутреннюю близость к нему.

Вслед за главами, повествующими об истории Карла Ивановича, следуют главы: «Единица», «Ключик», «Изменница», «Затмение», «Мечты», в которых рассказывается история злоключений Николеньки Иртеньева. Внутренняя связь истории учителя и ученика очевидна: оба они, несмотря на различие в возрасте и положении, чувствуют свое одиночество.

Поступки и мысли Николеньки Иртеньева — это поступки и мысли ребенка. Ничего неестественного в них нет. Мальчик не приготовил урока и был за это наказан. По просьбе отца он пошел к нему в кабинет, там заинтересовался портфелем, открыл его, а потом, стараясь закрыть портфель, сломал ключик. Новый проступок. Во время игры мальчик нечаянно наступил на платье гувернантке и оборвал его, чем поставил ее в неудобное положение и доставил удовольствие девочкам. Во всем этом нет ничего неправдоподобного. И великое искусство Толстого заключается в том, что он через эти пустяковые случаи в жизни ребенка показывает глубокий разлад его с окружающим миром.

Николенька сомневается в самых близких для него людях, сомневается в существовании бога.

На смену Карлу Ивановичу, облик которого близок духовному миру Николеньки Иртеньева, приходит новый гувернер француз St.-Jérôme. Николенька возненавидел его. Ненависть к St.-Jérôme для Николеньки как бы олицетворяет ненависть ко всему миру больших — тому миру, к которому принадлежали его родные. Это обстоятельство делало его раздражительным,

- 446 -

влияло на отношения с людьми, с которыми он непосредственно соприкасался, отсюда все его злоключения.

Раздражение против St.-Jérôme и против всех больших ставило Николеньку в особое положение, делало его одиноким ребенком. После главы «Ненависть», посвященной St.-Jérôme и объясняющей отношение Николеньки Иртеньева к людям, его окружающим, идет глава «Девичья». Эта глава начинается так: «Я чувствовал себя все более и более одиноким, и главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения» (т. 2, стр. 51). У него возникает тяготение к простым людям, к дворовым.

Период отрочества герой Толстого прямо противопоставляет периоду детства, с одной стороны, и периоду юности — с другой.

«Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности» (т. 2, стр. 58).

Отрочество противопоставляется юности в том смысле, что в период юности герой Толстого надеется найти утраченное равновесие между аналитической способностью и верой во всё доброе и прекрасное. О вступлении в юность говорятся уже в заключительных главах «Отрочества». Здесь опять-таки перед героем открывается несколько возможных путей. Один путь, казалось бы весьма вероятный, — соединиться с миром простых людей, который олицетворял всё доброе и прекрасное. Но до этого было еще далеко. Мир простых людей пока существовал для героя только как подтверждение того, что правда и добро не погибли.

В заключительных главах «Отрочества» начинаются поиски положительной деятельности, которая оправдывала бы высокое назначение человека. И Толстой, и его герой пока ищут ее в обычной для них обстановке.

Первая глава повести «Юность» называется «Что я считаю началом юности». Николенька заявляет, что дружба с Нехлюдовым, которая началась еще в период отрочества, открыла ему новый взгляд на жизнь, на ее цель и назначение: «Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно» (т. 2, стр. 79).

Вторая глава «Юности» — «Весна» — прямо перекликается с одной из начальных глав «Отрочества». В главе «Весна» проводится параллель между тем, что происходит в душе героя, и тем, что происходит в природе.

В третьей главе — «Мечты» — герой раздумывает о том, как он изменится, когда начнет осуществлять «новый взгляд» на жизнь, на ее цель и назначение. Он знает, что тогда он сам будет себя обслуживать. Он поступит в университет и будет ходить на занятия пешком. Если ему дадут деньги на дрожки, он отдаст их бедным.

Затем его мечты переключаются в совершенно другой план. Он думает о том, как будет учиться в университете, аккуратно слушать лекции, опережать план занятий, как первым напишет диссертацию. Мечты заводят его далеко. Он уже видит себя магистром, доктором, вообще каким-то выдающимся человеком: «...сделаюсь первым ученым в России... даже

- 447 -

«Юность». Черновой автограф Л. Н. Толстого.

- 448 -

в Европе я могу быть первым ученым. Ну, а потом? — спрашивал я сам себя, — но тут я припомнил, что эти мечты — гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений» (т. 2, стр. 83).

Этот вопрос: «Ну, а потом?» — напоминает сцену в «Войне и мире», когда Андрей Болконский, дойдя в своих мечтах до крайних пределов, тоже говорит: «ну, а потом?».

Вопрос этот свидетельствует о неопределенности планов героя повести, о том, что мечты его были оторваны от реальной действительности. Кроме того, мечты — это гордость, они ставят его в ряд со всеми людьми, которые его окружают. Но тут же герой называет способность человека к мечтам — благодетельной, утешительной, ибо она дает возможность человеку противопоставить той действительности, которая неприятна, какую-то иную действительность.

Для «Юности» чрезвычайно характерен голос раскаяния. Без понимания этого момента нельзя понять особенности построения всей повести. Герой «Юности» вспоминает: «Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего, и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в эту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир...» (т. 2, стр. 85).

Определив цель и назначение жизни, герой повести вскоре уясняет, что он не способен практически осуществлять их.

Толстой всегда изображал своего главного героя многосторонне. Герой «Юности» обрисован в трех аспектах.

Во-первых, он показан в стремлении понять и оправдать высокую цель в жизни; во-вторых, как человек, не способный на данном этапе своего духовного развития достигнуть этой цели; в-третьих, в тяготении к новым сферам жизни, к новым социальным кругам, часто враждебным тому кругу, в котором он жил.

Действительный мир, в котором живет герой Толстого, начиная с «Детства», всё более расширяется, и в «Юности» он дан в гораздо более широком плане.

Реалистический метод Толстого в «Юности» приобретает новые черты, обогащается новыми свойствами. Здесь более четко вырисовывается личность автора, его симпатии и антипатии, а критика изображаемой действительности получает сознательную социальную направленность. В «Юности» ярче выявляется гуманистическое начало.

Три аспекта изображения героя составляют три линии повествования в «Юности», определяют особенности ее сюжета и композиции, принципов построения характера.

Существенное место в повести занимает образ Нехлюдова.

Нехлюдов считает, что он должен делать добро людям, принуждая себя к этому. Так он принуждает себя полюбить Любовь Сергеевну, подружиться с Безобедовым. Добродетель Нехлюдова фальшива, лицемерна. В этом отношении примечательна сцена, когда Нехлюдов во время разговоров с Николенькой на возвышенные темы глушит кулаком Ваську по голове, который не во-время принес матрац. Выходит, что когда Нехлюдов поступает по логике — это один человек, а когда в нем прорывается настоящее барское нутро — он выглядит совершенно по-другому.

- 449 -

Идеалы Николеньки Иртеньева и его старшего друга Нехлюдова Толстой характеризует как барские по своей природе. Они порождены не знанием жизни и не желанием изменить несправедливый порядок вещей, а желанием показать себя с наилучшей стороны, свойственным именно барину, помещику. Поэтому Толстой не верит в осуществимость идеалов Нехлюдова и Николеньки Иртеньева, осуждает эти идеалы, поднимаясь на уровень социальной критики дворянской идеологии, хотя сам остается прочно связанным с нею.

Главный порок героя «Юности» в том, что у него нет никакого дела в жизни.

Последние главы повести посвящены университету. Предпоследняя глава носит название «Новые товарищи». Здесь возникает именно третья линия повествования — влечение героя к новым сферам, к новым людям. В главах «Новые товарищи» и «Зухин и Семенов» рассказывается и о том, как герой одновременно и тяготел к этим людям, и не мог с ними сойтись. Он великолепно видит достоинства их и в то же время не хочет примириться с тем, что это люди совсем другого общественного положения, хотя отлично знают иностранную литературу, не говоря уже о русской, разбираются в музыке, а Оперов даже играет на скрипке.

Последняя глава — «Я проваливаюсь» — по своему названию имеет некий символический смысл. Николенька «проваливается» не только на экзамене, но и во всей своей жизни.

Толстой предполагал написать вторую половину «Юности», но до нас дошел только план ее и первая глава в черновом виде.

Главный герой Толстого — исключительный человек. Он стремится изменять и совершенствовать свой духовный мир, возвысившись над порочной дворянской средой. При всем этом толстовский герой — лицо типическое: в нем воплощены черты, свойственные людям одинакового с ним положения, в очень яркой, иногда даже в гиперболической форме.

Герой Толстого — это человек, ищущий истину, борющийся за нее. Каждый раз оказывается, что та истина, которую он выработал, не является истиной, а представляет собой заблуждение. Отсюда его новое, еще более горячее стремление к истине. Рисуя так своего героя, Толстой изображает действительность в самых глубоких ее разрезах.

Общеизвестно, что герой повестей Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность» — лицо во многом автобиографическое. Однако Толстой заявил протест, когда в «Современнике» «Детство» было названо «Историей моего детства». Толстой придавал этому произведению обобщающее значение. Он, конечно, вполне сознавал, что его герой, Николенька Иртеньев, может показаться исключительным человеком. И вначале он хотел оправдать это исключительными обстоятельствами его жизни. В первой редакции «Детства» братья Иртеньевы — незаконнорожденные дети небогатого помещика, в прошлом офицера, и помещицы, принадлежавшей к высшим слоям дворянства. В окончательной редакции повести братья Иртеньевы — выходцы из обыкновенной дворянской семьи. Толстой пошел по более трудному пути. Рисуя необыкновенную судьбу своего героя, находившегося в обыкновенных обстоятельствах, он создавал типический образ большой широты и глубины.

Основой для образа Николеньки Иртеньева Толстому послужил опыт собственных духовных исканий, собственной духовной биографии. Только в этом смысле образ Николеньки мы и называем автобиографическим.

Тот этап духовных исканий, который отражен в образе Николеньки, был для Толстого периода написания автобиографической трилогии давно

- 450 -

пройденным. И это сказалось в самой структуре повестей. Между Николенькой Иртеньевым как действующим лицом и как рассказчиком установлена дистанция во времени: он рассказывает о своем далеком прошлом, привнося в рассказ позднейший жизненный опыт. В результате в произведении действительность изображается шире и глубже, нежели ее мог наблюдать и оценивать Николенька Иртеньев как действующее лицо.

Толстой подчеркивал некоторые преимущества автобиографического жанра в сравнении с другими жанрами. Он считал, что произведение автобиографического жанра позволяет писателю с наибольшей силой указать на человеческие слабости, носителем которых он является сам, и тем содействовать всем людям в борьбе с их собственными слабостями. Толстой придавал особое значение литературе именно как средству самовоспитания человека. Но автобиографический жанр, как убеждался Толстой, имеет и некоторые неудобства, в частности дополнительные сложности в изображении характеров, особенно центрального характера, от имени которого ведется повествование. Для наиболее глубокого изображения действительности в автобиографической трилогии понадобилось рядом с Николенькой как действующим лицом ее поставить Николеньку рассказчика. Но и этим нельзя было ограничиться. Толстой критически относился к своему герою. Рассказ Николеньки в тех случаях, когда он иронизирует над собой, строится так, что самый подбор фактов углубляет его саморазоблачение. Словом, позицию автора в автобиографической трилогии нельзя полностью отождествлять с позицией героя, хотя этот герой и является во многом лицом автобиографическим. Та ступень духовного развития Николеньки Иртеньева, на которой он находится в период воспоминаний о своем детстве, отрочестве и юности, рассматривалась Толстым лишь как определенный момент его идейной биографии. В этом смысле и следует говорить об известном несовпадении позиции автора с позицией героя. Толстой стремился объективировать его образ.

Принципы, выработанные Толстым в автобиографической трилогии по изображению идейно близкого ему самому, во многом автобиографического героя, развивались в его последующих произведениях. Этот герой занимает центральное место в творчестве Толстого. Он изображался писателем на основе опыта собственной духовной биографии, которая характеризуется стремлением к разрешению кардинальных вопросов социально-исторического развития России.

2

Военные действия на Кавказе, а затем и в Севастополе Толстой описал как очевидец и непосредственный их участник. Его военные, и в особенности «Севастопольские рассказы», имеют поэтому документальное значение. По своему построению они в некоторых отношениях приближаются к жанру очерка. Но это — не очерки. Широта художественного обобщения — преобладающая черта рассказов, явившихся одной из вершин в творчестве писателя до «Войны и мира».

Проблематика военных рассказов органически связана с той, которая глубоко волновала Толстого задолго до того, как он оказался на Кавказе, а потом и в Севастополе, и которая нашла отражение в его автобиографической трилогии.

Толстой сознавался, что одной из главных целей его приезда на Кавказ было желание избавиться от привычек, уже им самим осуждаемых.

- 451 -

Он надеялся и на то, что на него благотворно будет действовать «роскошная кавказская природа», и на то, что в нем «развернется лихость». Но в июне 1851 года в своем дневнике он записывает, что кавказская природа его не завлекает и лихость в нем не зарождается. Он попрежнему не удовлетворен собой, попрежнему горит желанием переделать себя, попрежнему ощущает, что для этого ему недостает твердой воли, настойчивости, характера.

Наряду с замечаниями о том, что вследствие всего этого он не может стать совершенным человеком, Толстой заносит в дневник и такие записи, в которых утверждается, что он изменился, стал другим.

Думая о войне, он, конечно, не мог не поставить вопроса о своем отношении к смерти, о том, что такое смерть и страшна ли она ему.

Он записывает в дневнике: «Я равнодушен к жизни, в которой слишком мало испытал счастья, чтобы любить ее; поэтому не боюсь смерти. — Не боюсь и страданий; но боюсь, что не сумею хорошо перенести страданий и смерти» (т. 46, стр. 90).

Толстой задумывается и над такими вопросами: что́ такое война? кому она нужна? для чего она ведется? В общем плане он осуждает войну. «Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести. Хорошо ли я делаю?» (т. 46, стр. 155).

Так, с одной стороны, война привлекает Толстого как испытание характера человека, а с другой — возбуждает в нем уже в это время отвращение, ибо она несет смерть и разрушение.

Если мы сопоставим по внутреннему содержанию военные рассказы Толстого и его автобиографические повести, то увидим общность между этими на первый взгляд совершенно непохожими произведениями. Главная проблема автобиографических повестей — проблема высокого назначения человека, которое он может Оправдать лишь обладая твердой волей и непреклонным характером. Эта же проблема, конечно, в другом виде присутствует и в кавказских рассказах.

В автобиографических повестях Толстого преобладает материал самонаблюдения. В кавказских же рассказах первенствует материал наблюдений над другими людьми, хотя, разумеется, есть и материал самонаблюдения, ибо авторское «я» занимает в них довольно значительное место.

Главная тема кавказских рассказов — тема храбрости. Она рождена всем ходом идейно-нравственных исканий Толстого.

Храбрость невозможна без твердой воли, без устойчивого характера. Качества, из которых складывается храбрость, как раз и необходимы были Толстому и его героям, стремившимся к тому, чтобы оправдать свое высокое назначение. И эти качества Толстой замечает в народе. Поэтому годы пребывания на Кавказе, где он близко соприкоснулся с солдатской массой, имели для него очень важное значение.

Толстой приходит к выводу, что существует два вида храбрости: моральная и физическая. Под моральной храбростью он понимает такую, которая диктуется понятиями долга перед отечеством, высоким сознанием, чувством товарищества. В основе физической храбрости, с его точки зрения, лежат низкие побуждения: например, офицер служит в армии по соображениям выгоды, он рискует жизнью, находясь в бою, тем самым проявляет храбрость, но эта храбрость не моральная, а физическая.

Второй аспект рассмотрения храбрости: каковы источники, ее порождающие? В рассказе «Разжалованный» Гуськов утверждает: храбрость

- 452 -

есть следствие ума и образованности, следовательно, она свойственна только образованным людям.

Все три кавказских рассказа Толстого опровергают это положение. Храбрость не есть следствие образования и ума. Сама жизнь вырабатывает в человеке это свойство. Храбрость формируется не теоретическим, а практическим путем. В рассказах Толстого утверждается, что не всякая жизнь порождает в человеке храбрость, а только такая, которая с ранних лет приучает человека бороться с трудностями, преодолевать их. И как раз обстоятельства жизни образованных людей не учат этому.

Кавказские рассказы, будучи связаны внутренне с автобиографической трилогией по проблематике, тем не менее существенно отличаются от нее. Проблема храбрости в скрытом виде присутствует и в автобиографической трилогии как производная от главной проблемы — проблемы высокого назначения и высоких устремлений человека. Но в кавказских рассказах проблема храбрости становится главной. Это во многом и предопределило их идейное и художественное своеобразие.

Сюжет и композиция в трилогии обусловлены стремлением Толстого раскрыть характер главного героя во всей его сложности и противоречивости, показать закономерность его духовного развития. Рассказ об этом движении и развитии героя и составляет суть повествования трилогии. В кавказских рассказах герои даны сформированными. Здесь цель повествования заключается в том, чтобы показать, как раскрывается в исключительных условиях уже сложившийся, сформировавшийся герой.

Человеческие характеры в кавказских рассказах обрисованы отрывочно. Они служат автору либо подтверждением его определенных теоретических положений, либо материалом для тех или иных выводов. Действиями, поведением героев тех или других рассказов Толстой либо подтверждает свои логические построения, либо из поведения этих людей делает определенные теоретические выводы. Поэтому в кавказских рассказах характеры классифицируются, как в теоретическом труде: уясняется их отношение к главному понятию, понятию храбрости. В рассказе «Набег» это понятие сначала рассматривается теоретически, а затем и в художественных образах противоположного характера: и в образе капитана Хлопова, который является носителем истинной храбрости, и в образе поручика Розенкранца, воплощавшем ложную храбрость. В «Рубке леса» Толстой развивает тему, поставленную в «Набеге». Этот рассказ в значительной степени построен на противопоставлении солдат как носителей истинной храбрости офицерам, которые во многих случаях наделены ложной, физической храбростью.

В кавказских рассказах автор стоит на тех же идеологических позициях, что и в автобиографической трилогии, которая создается именно в это же время. Для себя лично он здесь выясняет тот же вопрос, что и в трилогии, — как достигнуть совершенства.

Для того чтобы осуществить эту цель, человеку, с точки зрения Толстого, необходимо обладать двумя качествами: богатством внутреннего, духовного мира, а кроме того, — твердой волей и решительным характером. Только первое качество он находит в себе, а второе видит в народе, в тех солдатах, с которыми общается. Следовательно, храбрость для Толстого, как и для его главного героя, есть выражение лучших человеческих качеств. Носители этого качества — в первую очередь солдаты. Поэтому в военных рассказах Толстой рисует образы солдат как подлинных, истинных представителей нации, Толстой показывает не храбрость вообще, а храбрость русских солдат, храбрость русского человека.

- 453 -

«Севастополь в августе 1855 года». Корректура с правкой Л. Н. Толстого.

- 454 -

Реализм автобиографической трилогии и реализм военных рассказов — в своей основе один и тот же, но в военных рассказах он применен по-особому, в нем появились новые черты, новые свойства.

Капитан Хлопов выступает перед нами как человек безукоризненной честности, непоколебимой храбрости, который сам не замечает ее и потому не считает ее наличие своим достоинством. Выделяя устойчивые свойства психики и характера своего героя, писатель трактует их как выражение общих устойчивых свойств русского национального характера. Капитан Хлопов соотнесен и со своей эпохой, и со своим народом, но соотнесен только в этом плане. Этот образ создан приемом «генерализации». Приемы детализации в кавказских рассказах вообще отходят на второй план.

В «Севастопольских рассказах» за русскими солдатами сохраняются те же качества, но в дополнение к этому они характеризуются еще как самоотверженные защитники родины. Поэтому в «Севастопольских рассказах» возникает проблема исторической и социальной судьбы России. В период создания этого цикла писатель работал над проектом реорганизации русской армии. Он прекрасно видел замечательные черты русского солдата и утверждал, что русский солдат может быть гораздо более храбр, чем он есть, если положение в армии изменится.

Характеристика офицерства царской армии у Толстого очень резкая. В большинстве случаев для офицера главная цель «суть приобретение денег. Средства к достижению ее — лихоимство и угнетение» (т. 4, стр. 292).

Еще более сурово характеризует Толстой генералов. Генерал — это, за редким исключением, «существо отжившее, усталое, выдохнувшееся, прошедшее в терпении и бессознании все необходимые степени унижения, праздности и лихоимства для достижения сего звания — люди без ума, образования, энергии» (т. 4, стр. 293).

Из всех своих наблюдений и размышлений писатель делает вывод: «великие перемены ожидают Россию, нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России» (т. 47, стр. 37).

Тема исторической судьбы России занимает существенное место уже в «Севастопольских рассказах».

В рассказе «Севастополь в декабре», рисуя образ человека, впервые приехавшего в Севастополь и жадно всматривающегося в то, что происходит здесь, Толстой рисовал образ всего русского народа в его отношении к Севастопольской эпопее.

Герой рассказа, именуемый «Вы», создал себе определенное представление о защитниках Севастополя, еще не побывав в городе. В этих его представлениях много наивного и просто неправильного. И вот он вступил на землю Севастополя, своими собственными глазами увидел всё, что там происходит, и ему стало ясно, что то, что он увидел, не соответствует уже сложившимся у него представлениям о героизме защитников Севастополя. Ему кажется теперь, что в Севастополе нет никакого героизма, что здесь какая-то суета и даже беспорядочность: «Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать» (т. 4, стр. 5).

Это говорит тот, кто сопровождает человека, впервые оказавшегося в Севастополе. На самом деле такого героя в рассказе нет. На месте его может оказаться всякий защитник Севастополя, как на месте «осматривающего» — всякий действительно русский человек. Рассказ ведется от

- 455 -

имени защитников Севастополя. Он адресован всем русским людям. Тема рассказа: Россия и Севастополь. Отсюда его эпический размах.

Но к России принадлежали и те силы, которые породили героизм Севастополя, и те, по вине которых герои севастопольской эпопеи оказались в трагическом положении. Рассказ содержит в себе и обличительный элемент. В частности обличается официальная печать, создавшая ложное представление о Севастополе и его защитниках. Жертвой ее в известной мере становились все русские люди, с нею и ведет борьбу Толстой, показывая истинный героизм и истинных героев.

Голос «сопровождающего» разъясняет: откиньте свои ложные представления о героизме, вглядитесь в лица защитников Севастополя, и вы увидите в этих простых людях настоящих, подлинных героев.

Потом «сопровождающий» приглашает «приехавшего» совершить с ним путешествие по городу, зайти во внутреннюю часть города, в госпиталь, побывать на 4-м бастионе.

Разворачиваются одна за другой картины города-фронта. Но это не просто зарисовки, хотя бы и гениальные. Перед читателем всё время стоит образ человека, всей душой любящего свою родину, стремящегося понять происходящее у него на глазах. Поэтому картины героического поведения защитников Севастополя в рассказе Толстого полны глубокого философского смысла. Они подводят читателя к такому выводу: «Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину» (т. 4, стр. 16). И вот почти последние слова рассказа: «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...» (там же).

Второй рассказ — «Севастополь в мае» — пронизан критическим пафосом. В рассказе сделан упор на теневые стороны. Но выделив их, Толстой так построил рассказ, что тема героизма — основная для первого рассказа — не снимается и даже не затушевывается. Теневые стороны, которые Толстой вскрывает во втором рассказе, не ставят под сомнение то, что стало известно читателю из первого рассказа. В рассказе «Севастополь в мае» показаны громадные недостатки в армии. Вот почему Толстой и спрашивает: нужно ли было это говорить, нужно ли было вскрывать теневые стороны, когда речь идет об армии, защищающей Севастополь?

В рассказе осуждается война как явление противоестественное, чуждое человеческому разуму. Мотив осуждения войны проходит через весь рассказ. Выдвигаются различные аргументы. Первый аргумент — природа. Несколько раз Толстой возвращается к описанию природы. Всякий раз он подчеркивает, что природа способна дать радость жизни всем людям, а война отнимает ее у людей, приносит бедствия народам и человечеству. Следовательно, война противоестественна.

Толстой видел одно из назначений человека в том, чтобы делать добро другим людям. Война же, с его точки зрения, ожесточает человека, превращает его в убийцу. Это второй аргумент осуждения войны.

Из этого видно, что рассказ «Севастополь в мае», конечно, не чужд пацифистских ноток.

Осуждая войну как явление, противное человеческой природе, Толстой как художник подходил к пониманию, что существуют войны несправедливые и справедливые. По Толстому, войны первого рода люди, безусловно, должны категорически осуждать. На войны второго рода они должны смотреть как на суровую необходимость и, осознав это, соответственно вести себя на войне, проявляя мужество и героизм в защите родины,

- 456 -

отечества. Но бывают такие люди, которые к войне относятся как к средству наживы и карьеры. Вступив в армию, они ведут себя недостойно, фальшиво. В момент опасности они показывают свое подлинное лицо. Как правило, храбрость свойственна не им, а людям, которых они презирают, — раньше всего простым солдатам.

Они идут на войну не для того, чтобы получить награды и чины, а сознавая, что в этой войне решается судьба России. В рассказе «Севастополь в мае» со всей силой звучит героическая тема.

Тщеславие, за которое Толстой обличает аристократов, порождается праздностью, оно не только губит их, но и является одной из причин войн. Каждый тщеславный человек, с точки зрения Толстого, в своей потенциальной возможности — изверг и может стать на путь завоевателя: «Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и поручика Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья» (т. 4, стр. 53).

Так осуждение войны сливается с осуждением аристократов.

Своих лучших героев Толстой всегда ведет по трудному жизненному пути, чтобы дать им возможность испытывать свой характер, закалять свою волю, совершенствовать свой разум. Отрицательных героев Толстой ставил в трудные положения затем, чтобы они сами засвидетельствовали свое ничтожество.

Установка на испытание человека труднейшими обстоятельствами жизни выдвигает в творчестве Толстого тему — человек перед лицом смерти. В рассказе «Севастополь в мае» она появляется впервые. В последующих произведениях писателя эта тема займет чрезвычайно важное место. По мысли Толстого, сущность человека раскрывается в решающие моменты его жизни, но с наибольшей глубиной тогда, когда человек стоит перед лицом смерти, когда он как бы подводит красную черту под своей жизнью.

Этот прием Толстого становится одним из основных в плане разоблачения представителей господствующих классов. Отсюда вырастет замечательнейшая повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Вспомним описание смерти Праскухина: «Кого убьет — меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так всё кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, — и я могу еще жив остаться. А может быть одного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе — меня. Тут он вспомнил про 12 р., которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову; женщина, которую он любил, явилась ему в воображении, в чепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен 5 лет тому назад, и которому не отплатил за оскорбление, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего — ожидания смерти и ужаса — ни на мгновение не покидало его» (т. 4, стр. 48).

Вот всё, что мог вспомнить этот человек в те минуты, когда он стоял на грани жизни и смерти. Таков незавидный итог его жизни.

Тему рассказа «Севастополь в мае» можно было бы сформулировать так: война — бедствие для человечества и только тот достойно ведет себя

- 457 -

на войне, кто не думает извлекать из войны какую-нибудь выгоду, делать на войне карьеру.

Каждый из трех «Севастопольских рассказов» — законченное и самостоятельное художественное произведение. В то же время мы должны рассматривать все эти рассказы как единое целое. Они объединяются и темой, и проблематикой, и некоторыми особенностями художественного построения. Основная тема их — героизм русского народа. Но в каждом рассказе эта тема решена по-своему, каждый рассказ вносит нечто новое в решение этой темы.

Тема долга — вот тема последнего севастопольского рассказа. Она решается в двух образах: Володи Козельцова и его старшего брата. Образ Володи — это первая стадия решения темы, Володя лишь готовит себя к выполнению долга, проходя через нравственные страдания и испытания. И эта черта, будучи индивидуальной особенностью Володи Козельцова, в то же время в той или иной мере, в том или ином виде является характерным свойством всех защитников Севастополя — от генерала до солдата при всем несходстве их положений. Каждый из них стремится к тому, чтобы сохранить мужество в самый страшный час своей жизни, думает о том, как выполнить свой долг. Следовательно, переживания Володи являются переживаниями типическими.

Старший Козельцов уже обладает всеми теми качествами, которые еще только старается выработать в себе его младший брат. В образе старшего Козельцова тема долга представлена на более высокой ступени развития. Характерен, скажем, такой момент. Оба брата погибают, но старший Козельцов погибает как герой, а Володя умирает незаметно. Умирая, старший Козельцов спрашивает у исповедующего его священника, выбиты ли все французы из Севастополя, и священник, чтобы успокоить его, говорит неправду — что русские войска заняли свои прежние позиции. Козельцов-старший умирает как герой, и, умирая, он думает о том, чтобы и его младшему брату выпало такое же счастье.

При всем том старшему Козельцову дана в рассказе суровая характеристика. Он самолюбив, даже себялюбив, презрительно относится к другим, любит во всем брать верх. Он свысока смотрит на солдатскую массу. Но к солдатам своей роты Козельцов относится с уважением, ценит их как товарищей по оружию. Они также с уважением относятся к нему. Никаких иных точек соприкосновения между Козельцовым и солдатской массой нет.

В первом рассказе, освещающем тему русского героизма в общем плане, действуют одни герои. Там мы не видим людей, которые вели бы себя недостойно.

Герои второго рассказа распадаются на два лагеря — на героев и трусов, причем героизм в основном присущ солдатской массе, а трусость — преимущественно офицерам-аристократам. В третьем рассказе такого деления на героев и трусов нет. Здесь перед нами — люди, исполняющие свой долг. Этот долг исполняют и солдаты, и офицеры. К офицерам Толстой относится здесь мягче, чем во втором рассказе. Это находит своеобразное выражение в такой сцене: офицеры играют в карты, в этой игре принимает участие и старший Козельцов. Между играющими в карты возникает недоразумение, которое перерастает в скандал. Толстой не доводит до конца описания этой сцены: «Но опустим скорее завесу над этой глубоко-грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно...» (т. 4, стр. 96).

- 458 -

В первом и во втором «Севастопольских рассказах» храбрость русских воинов объясняется их патриотизмом. Патриотизм — это самая высокая побудительная причина героического поведения. Но наряду с патриотизмом есть еще чувство воинского долга, причем всякий офицер или солдат, героически защищающий Севастополь из чувства патриотизма, наделен вместе с тем и чувством долга. Но человек может вести себя героически, храбро, и не выработав в себе чувства патриотизма, а выработав только чувство долга. Одним словом, чувство долга как побудительная причина героического поведения является низшей ступенью по сравнению с чувством патриотизма. И поскольку в первых двух рассказах поведение солдат и офицеров объясняется с этой точки зрения, постольку там чувство долга выступает как низшее чувство в сравнении с чувством патриотизма. Оно не осуждается, но и не поэтизируется. А в третьем рассказе поэтически воспевается именно чувство долга: старший Козельцов героически сражается с врагом из чувства долга, не ставшего еще патриотическим чувством, но умирает как патриот.

Своеобразие проблематики третьего «Севастопольского рассказа» и предопределило своеобразие его художественного построения. Тема героизма взята здесь как тема долга, а тема долга разрабатывается преимущественно в психологическом плане: как формируется качество, необходимое человеку для выполнения его долга. Это и обусловило необходимость выдвижения индивидуальных героев — братьев Козельцовых. И хотя рассказ ведется преимущественно о судьбах этих двух героев, но интерес читателя, его внимание приковано не к ним, а к тем событиям, в которых они участвуют. В рассказе, в центре которого стоят два главных героя, не исчезают и те два образа, о которых говорилось при характеристике рассказа «Севастополь в декабре». Эти образы сохранены и в последнем «Севастопольском рассказе», хотя они где-то глубоко скрыты и обнаруживаются только к концу.

Таким образом общая тема «Севастопольских рассказов» — это эпическая тема: Россия и Севастополь. Образ повествователя — это образ представителя защитников Севастополя, образ, под которым можно подразумевать каждого из них.

3

В ноябре 1855 года Толстой приехал из Севастополя в Петербург, где впервые встретился с представителями различных литературных кругов. Он был окружен всеобщим вниманием.

Уже после появления первых его произведений для всех стало очевидным, что в лице Толстого на литературную сцену вступил крупный талант, писатель-новатор. Всё же тогда было еще не ясно, какую позицию он займет в происходящей и всё более обостряющейся литературно-политической борьбе. Каждый из борющихся лагерей имел некоторые основания надеяться привлечь его на свою сторону. Вот почему его имя так часто фигурирует в переписке и литературно-критических статьях тех лет.

Ожесточенная борьба за Толстого между либералами и революционными демократами разгорелась в 1856 году. В течение этого года критики-либералы напечатали о нем несколько статей весьма комплиментарного характера. В самом конце года появилась замечательная статья Чернышевского, не оставившего камня на камне в доказательствах либералов, что Толстой своим творчеством подтверждает теорию «чистого искусства». Борьба за Толстого — очень существенный момент в литературно-политической

- 459 -

жизни той эпохи. Но при всем том она не имела сколько-нибудь определяющего влияния на позицию Толстого. Он не примкнул ни к тем, ни к другим, а шел своим особым путем, самостоятельно осмысляя решающие события эпохи, в центре которых он теперь оказался.

1856 год — существенная грань в развитии литературной и общественной деятельности молодого писателя. В этом году он завершает работу над некоторыми произведениями, задуманными еще на Кавказе, в частности над «Романом русского помещика». Окончательно отработав ряд глав романа, он выпускает их под названием «Утро помещика». Произведение это было отмечено Чернышевским как выдающееся достижение реализма Толстого. В том же 1856 году Толстой вступает в новую полосу идейного развития — тогда серьезные перемены наметились в развитии всей передовой русской литературы.

В 1855 году появляется диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». В ней великий критик с материалистических и революционно-демократических позиций как бы подводит итог достижениям предшествующего этапа развития русской литературы и эстетической мысли и намечает пути дальнейшего движения их вперед. В 1856 году выходит сборник стихотворений Некрасова, явившийся крупнейшим достижением поэта. На протяжении всего 1856 года в «Современнике» Чернышевский печатал «Очерки гоголевского периода русской литературы», первый из которых появился в декабрьской книжке журнала за 1855 год. Как и знаменитая диссертация, «Очерки гоголевского периода русской литературы» — произведение огромной исторической важности, манифест реалистической литературы, вступающей в новую эпоху своего существования. В том же 1856 году в письмах к Некрасову Чернышевский решительно заявляет, что Некрасов способен «быть в поэзии создателем совершенно нового периода» (XIV, 323), а в статье о Толстом называет Толстого великой надеждой русской литературы. К 1856 году относится и рецензия Чернышевского на «Стихотворения Н. Огарева», в которой говорится о том, что литература должна создать образ нового героя. Не называя имен писателей, которые способны сделать это, Чернышевский утверждает (это место было исключено из окончательного текста статьи), что такие писатели есть, что они «идут вперед, по всей вероятности поведут за собою и литературу» (III, 847).

В 1856 году появляются «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина, которые дали основание Чернышевскому сказать, что Щедрин, опираясь на традиции Гоголя, сделал шаг вперед в сравнении с Гоголем в развитии русского реализма.

К середине 50-х годов, в обстановке общественного подъема и под воздействием критики революционных демократов, преодолевая временные колебания в сторону славянофилов, выходит на широкую дорогу реалистического творчества Островский: он создает такие шедевры своей драматургии, как «В чужом пиру похмелье» и «Доходное место», а тремя годами позже — «Грозу».

Вторая половина 50-х годов — расцвет творчества Тургенева. В 1856 году напечатан его роман «Рудин», в 1859-м — «Дворянское гнездо», в начале 1860-го — «Накануне».

В противоположность большинству крупнейших русских писателей Толстой во второй половине 50-х годов переживал творческий кризис. И это объясняется его особой позицией.

Некрасов и Салтыков-Щедрин выступают в своем творчестве этих лет в основном с позиций революционной демократии.

- 460 -

Островский, не разделяя идеи революции, с полным сочувствием рисовал в своих пьесах растущий протест масс.

Тургенев как писатель в это время проявлял наибольший интерес к таким личностям, которые являлись носителями самых передовых идей эпохи.

Сочувственно изображая этих людей, он сам как общественный деятель не только не примыкал к ним, но вступал в борьбу с ними. В эти годы Тургенев тесно сближается с либералами и в конце концов в 1860 году порывает с «Современником», вдохновителями которого были вожди революционной демократии — Чернышевский и Добролюбов.

В 50-е годы Толстой, подобно Тургеневу, одновременно и глубоко сочувствует положению крепостного крестьянства и озабочен судьбою дворянства, при этом взгляды двух писателей далеко не совпадали. В отличие от Тургенева, в общем остававшегося на позиции наблюдателя борьбы вокруг крестьянского вопроса, Толстой стал непосредственным и самым активным участником ее. Он стремился найти такое решение крестьянского вопроса, которое могло бы послужить примером для всех дворян, для самого правительства. При этом им руководила как забота об улучшении положения крестьянства, так и забота об исторической судьбе дворянства. Он хотел совместить несовместимое. Естественно, что все его планы и намерения терпели крах.

Этим и объясняется тот кризис, который Толстой переживал. Суть дела в том, что в противоположность тому же Тургеневу Толстой как художник в качестве основных проблем выдвигал всегда те проблемы, которые определяли его собственное жизненное поведение. Тургенев сделал главными героями своих лучших романов Инсарова и Базарова, людей, внутренне далеких от него.

Для Толстого это было совершенно невозможно.

Первые произведения Толстого пронизаны критическим пафосом к моральным устоям дворянства. Толстому представлялось, что лучшие из дворян найдут свое спасение в сближении с простыми людьми, с народом. Вера в здоровые нравственные и духовные основы народа — вторая существенная черта творческих устремлений молодого Толстого.

Толстой считал, что задача духовного сближения с народом будет разрешена лучшими представителями дворянства лишь при том условии, если они в корне изменят свой образ жизни. Согласно его представлениям, помещик должен был трудиться вместе с крестьянами, заботиться не только о своем, но и в не меньшей степени об их благе. В «Романе русского помещика», задуманном еще в 1852 году, он и намеревался показать деятельность помещика, поставившего перед собой именно такую цель и приступившего к ее реализации. Этот роман был назван догматическим произведением, которое, по мысли писателя, должно было являться своего рода практическим руководством для гуманных помещиков. Характерно, что именно на 1856 год приходится наиболее напряженная работа над романом. Толстому так и не удалось закончить его. Не написал Толстой и последней части «Четырех эпох развития» — «Молодости». По всей видимости, замысел ее слился с замыслом «Романа русского помещика». В обоих произведениях решались одни и те же вопросы.

Говоря о неуклонном подъеме творчества Толстого с момента его выступления в литературе и вплоть до 1856 года, следует иметь в виду нарастание в его произведениях критического пафоса по отношению к дворянству и всё более и более глубокое раскрытие психологии простых людей и образа их жизни.

- 461 -

В 1856 году Толстой создает два произведения, в каждом из которых одно из указанных начал достигает наиболее высокого для всего его творчества пятидесятых годов уровня: в «Юности» — критический пафос по отношению к дворянской морали, а в «Утре помещика» — изображение народа.

Завершая работу над «Романом русского помещика», Толстой, с одной стороны, как бы подводил итоги тем идейным и художественным исканиям, которые нашли отчетливое выражение в его работе над автобиографической трилогией и военными рассказами, а с другой — вступал в следующую фазу своего развития. Новые тенденции в его творчестве определялись самим характером русской социально-исторической действительности того периода, хронологическими границами которого являются окончание Крымской войны и начало революционной ситуации 1859—1861 годов.

Указанный период был для Толстого одним из наиболее сложных и трудных на всем протяжении его литературной и общественной деятельности. Редко когда впоследствии испытывал он на себе такое сильное давление идеологии и жизненных интересов помещичьего класса. Именно после возвращения из Севастополя у него начался своеобразный роман с «бесценным триумвиратом» (Анненков, Дружинин, Боткин), в основном закончившийся в 1859 году.

«Утро помещика» — этапное произведение. В связи с появлением его Чернышевский заметил, что Толстой умеет переселяться в душу поселян. Продолжая метафору Чернышевского, можно было бы сказать, что, переселяясь в душу поселян, иначе сказать крестьян, Толстой увидел в ней такие свойства, которые со всей очевидностью показывали невозможность союза между помещиком и крестьянином. Замысел романа сложился у Толстого еще до возвращения из Севастополя. Выводы же, к которым он пришел в нем, окончательно определились только в результате поездки в Ясную Поляну летом 1856 года. Эти выводы оказались в решительном противоречии с позициями самого Толстого как помещика, еще не желавшего уступать своих «прав». Естественно, что при таких обстоятельствах писатель не мог прямо и непосредственно продолжать линию, наметившуюся в «Утре помещика».

Толстой всегда остро ощущал потребности эпохи. Это распространяется и на тот период, о котором здесь идет речь, что подтверждается и его перепиской тех лет, и художественным творчеством, в частности такими произведениями, как повесть «Два гусара» (1856) и рассказ «Люцерн» (1857).

Первое произведение является началом длительной борьбы писателя с идеологией либерализма, а второе — с фальшивой и лживой буржуазной «цивилизацией» и «демократией».

Во второй половине 50-х годов Толстой неоднократно возвращался к работе над ранее задуманными «Казаками». И это — одно из свидетельств того, что проблема единения лучших представителей дворянства с народом попрежнему волновала его.