- 345 -

ЧЕХОВ

- 346 -

- 347 -

Чехов вошел в историю русской литературы как художник-новатор, как замечательный представитель критического реализма конца XIX века, как один из его великих мастеров и завершителей. По силе отрицания он может быть сопоставлен с такими могучими критиками буржуазно-помещичьего строя, как Лев Толстой и Салтыков-Щедрин. По свидетельству М. И. Калинина, передовые читатели, современники Чехова, смотрели на него как на одного из учителей жизни. «Это были властители дум, — говорил М. И. Калинин. — Взять хотя бы таких людей, как Чернышевский, Салтыков-Щедрин, а потом наши современники — Короленко, Лев Толстой с его критическим отношением к действительности, дальше — Чехов, который ободрял нас, вселял непримиримую ненависть к деспотизму, к полицейщине».1 Передовые современники ценили в Чехове его изумительное знание разнообразных сторон русской действительности, его любовь к родной стране, к ее природе, ее народу, его веру в грядущее торжество правды и справедливости. Еще при жизни Чехова М. Горький проникновенно говорил о том, что Чехов — это «один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый, — друг, любящий ее, сострадающий ей во всем».2 Восхищаясь силой чеховского реализма, способностью Чехова понимать сложность жизни, видеть «жизнь такою, какова она есть — отдельные жизни, как нити, а все вместе — как огромный страшно спутанный клубок», М. Горький, прямой наследник Чехова, уже в конце XIX столетия ясно почувствовал долговечность созданных им ценностей. Россия, предсказал Горький, «долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной улыбкой любящего сердца, по его рассказам, пропитанным глубоким знанием жизни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и чуткого человека, который все понимает».3

Творчество Чехова, отразившее с исключительной широтой русскую жизнь его времени, имеет непреходящую познавательную и эстетическую ценность. Оно помогает воспитанию народа, борьбе со всеми пережитками старого мира, изображенного Чеховым с такой силой реалистического обличения. Оно ценно для нас и глубокой верой в неизбежность победы всех лучших человеческих стремлений, верой в неизбежность наступления новой, счастливой жизни, пути обретения которой великий писатель хотя и не знал, но мечтой о которой проникнуты его произведения.

- 348 -

1

Антон Павлович Чехов родился 17 (29) января 1860 года в Таганроге. Род Чеховых ведет свое начало из Воронежской губернии, как об этом сообщил сам А. П. Чехов в одном из писем к А. И. Эртелю. Дед и отец Чехова были крепостными помещика Черткова, отца В. Г. Черткова, друга и секретаря Л. Н. Толстого. Дед Чехова, Егор Чехов, человек недюжинных способностей и твердого характера, выкупился на волю за большие деньги, скопленные им за много лет. После этого он поступил на службу к графине Платовой в ее имения — степные слободы Крепкую и Княжую и дослужился там до должности управляющего. В этих степных слободах в ранней юности не раз бывал будущий писатель отчасти как гость у своего деда, отчасти как работник у него же. Эти поездки в степные места отразились впоследствии в нескольких рассказах Чехова.

Ко времени рождения Антона Павловича отец его, Павел Егорович, был в Таганроге владельцем бакалейной лавочки. Павел Егорович придерживался суровых и патриархальных методов воспитания. Работать приходилось много и трудно; подзатыльники, порка — всё это было привычным и узаконенным явлением. Вместе с тем Павел Егорович не был лишен умственных интересов и даже некоторой образованности, он наизусть читал Кольцова, рисовал и играл на скрипке.

Семи лет от роду Чехов был определен в греческую школу, где пробыл два года. Павлу Егоровичу приходилось вести дела с местными греками, он стремился к тому, чтобы сыновья Николай и Антон, которых он думал определить по торговой части, знали греческий язык. Вот почему Чехов попал в это учебное заведение, где, по словам его биографа, брата Александра, «обучались, главным образом, дети шкиперов, дрягилей, матросов, мелких маклеров, греков-ремесленников и вообще низшего ранга». Учили там совершенно безграмотные учителя, а родители отдавали обычно в эту школу своих детей, как пишет тот же биограф, «не столько для обогащения ума книжной наукой, сколько для того, чтобы они (дети) не баловались и не мешали дома».1

В 1869 году Чехов поступил в таганрогскую классическую гимназию. Это была обычная провинциальная казенная гимназия, о которой можно себе составить представление по рассказу Чехова «Человек в футляре». Инспектор этой гимназии А. Ф. Дьяконов послужил прототипом для Беликова. Законоучитель протоиерей Покровский дал Чехову шутливое прозвище Чехонте, которое стало его литературным псевдонимом.

Уже в гимназические годы Чехов производил впечатление богато одаренного юноши. Учитель русского языка обращал на него всегда особенное внимание, а товарищи любили его увлекательные рассказы, в которых явственно пробивались юмористические нотки. Дар рассказчика укреплялся у Чехова семейными впечатлениями. Его мать и тетка славились как большие мастерицы рассказывать про старину, и Чехов с охотой и любовью слушал их рассказы о крепостном праве, о бомбардировке Таганрога в севастопольскую кампанию и о том, как его мать маленькой девочкой совершила трудное и увлекательное путешествие из Шуи в Таганрог. Соученики Чехова по таганрогской гимназии вспоминают, что молодой Антон Павлович поражал их прекрасным знанием славянских

- 349 -

текстов, в дружеских беседах он пересыпал свою речь славянскими изречениями.

Подлинной страстью Чехова-гимназиста был театр. В таганрогской труппе было немало даровитых провинциальных актеров, и Чехов был постоянным посетителем театрального райка. Так как гимназистам ходить в театр не разрешалось, то ему, как и некоторым другим гимназистам, из любви к театру приходилось подаваться на хитрости и прибегать к переодеванию и даже гримировке. Вообще, как свидетельствуют его братья и друзья юности, Чехов обладал незаурядным дарованием актера и импровизатора.

В помещичьем амбаре в семье одного из гимназических товарищей Чехова устраивались в Таганроге любительские спектакли, в которых Чехов был одним из самых талантливых актеров, причем случалось ему мастерски исполнять и женские роли. Неистощим был Чехов и в импровизациях, которые разыгрывались в семейном кругу. По рассказам братьев известна сценка «поставления во диаконы», в которой Чехов, изображая сельского дьячка, старческим дребезжащим голосом пел «ирмосы, кондаки и богородичны на все восемь гласов». Вспоминают мемуаристы и о гротескной сценке, изображавшей чудеса хирургии; Чехов уморительно представлял в ней зубного врача, извлекавшего каминными щипцами больной зуб у пациента, вопившего от нестерпимой боли. Юный Чехов был также бесконечно изобретателен в шутливом передразнивании, подражании, в иматации ученых лекций, в составлении шутливых писем. Его первое печатное произведение «Письмо к ученому соседу» воспроизводило, по семейным преданиям, одну из таких юмористических лекций.

Круг чтения молодого Чехова восстановить с полной определенностью невозможно. Он сам о книгах, читанных в детстве, ничего не рассказывал, молчат об этом и мемуаристы. Письма его известны только с 16-летнего возраста; в первом же письме мы находим данные, свидетельствующие о хорошей начитанности Чехова-подростка и о самостоятельности его литературных суждений. В письме к младшему брату Михаилу Чехов иронизирует над тем, что Бичер-Стоу выжала из глаз Михаила слезы, и советует ему прочитать полного Дон-Кихота, «сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром», рекомендует старшим братьям прочитать речь Тургенева о Гамлете и Дон-Кихоте и сдержанно аттестует «Фрегат Палладу» Гончарова как «нескучное путешествие».1

По свидетельству друзей детства Чехова, будущий писатель в ученические годы не проявлял живого интереса к политическим вопросам и революционному движению 70-х годов. Здесь сказалось влияние того социального круга, в котором рос и вращался Чехов, круга косного, далекого от широких интересов и запросов общественно-политической борьбы. Характерно, однако, что даже не будучи вдохновлен непосредственно политическими идеями и настроениями, молодой Чехов больно и остро чувствовал серость, тесноту и непорядочность окружавшей его мещанской обстановки. Жизненные несовершенства и социальное зло предстало перед ним тогда еще не в форме вопиющей несправедливости, а в виде житейских мелочей бытового характера. Первые толчки к самостоятельной мысли и к критике существующего порядка вещей он получал не столько

- 350 -

от картин социальных контрастов или политического угнетения, сколько от однообразных впечатлений мещанской жизни, мелочной, скудной радостями, наполненной мелкими дрязгами и недоразумениями, отмеченной тяжелой печатью оскорбительной нравственной нечистоплотности, неуважением к человеческой личности. «Для него еще в юности „борьба за существование“ развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба..., — писал М. Горький. — Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного».1

В 1876 году отец Чехова, торговые дела которого пошатнулись, вынужден был закрыть свою лавочку и переехать в Москву, где к тому времени находились его старшие сыновья. Антон Павлович остался в Таганроге без семьи вместе с братом Иваном. Для Чехова наступили особенно трудные времена. Ему приходилось учиться и одновременно зарабатывать на жизнь не только для себя, но и для отчаянно нуждавшейся семьи. Он продолжал жить в доме, который был для него родным, но теперь перешел в чужие руки. За угол, который отвел Чехову новый хозяин дома, Чехов должен был бесплатно заниматься с его племянником. Кроме того, ему приходилось искать для себя и другие грошовые уроки, почти всё свободное от занятий время уходило на репетиторство. Этот период нужды и лишений способствовал в то же время развитию у Чехова чувства независимости и собственного достоинства. Он не только сам высоко ценит человеческое достоинство, но стремится привить это и своему младшему брату Михаилу. «Не нравится мне одно, — пишет он ему, — зачем ты величаешь особу свою „ничтожным и незаметным братишкой“. Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам надо быть одинаковыми. Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек. Ну и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожность» (XIII, 29).

В 1879 году Чехов окончил гимназию и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Он очень серьезно занялся медициной, не менее серьезно, чем литературной деятельностью, начало которой (1880 год) совпадает с первым годом его студенчества.

«Не сомневаюсь, — писал он впоследствии, — занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач... Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно, — предпочитал не писать вовсе» (XVIII, 243—244).

Естественные науки, повидимому, сыграли очень важную роль в формировании взглядов Чехова на жизнь. В студенческие годы Чехов задумал даже писать работу на тему «История полового авторитета», в которой с естественнонаучной точки зрения думал осветить женский вопрос. Необходимость равенства полов Чехов собирался тогда аргументировать тем, что «сама природа не терпит неравенства».

- 351 -

Естественные науки способствовали созреванию у Чехова высокого представления о жизни, формированию идеала естественного человека, с разнообразными интеллектуальными задатками, homo sapiens в высшем значении слова. В свете этих взглядов и настроений Чехова становится понятной позднейшая его декларация: «Моя святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода...» (XIV, 177).

Легко представить себе также, насколько противоестественными должны были казаться Чехову смешные в своей уродливости формы повседневного быта, досадные и глупые проявления бытовой непорядочности.

В 1884 году Чехов окончил университет. К этому времени он был уже писателем, заметным сотрудником юмористических изданий. В 1880 году он дебютировал «Письмом к ученому соседу» в журнале «Стрекоза», печатался он также в журналах «Будильник», «Зритель», «Мирской толк», «Москва», «Свет и тени», «Спутник». С 1882 года начинается сотрудничество Чехова в «Осколках», лучшем юмористическом журнале того времени, выделявшемся на общем сером фоне безидейной юмористической журналистики 80-х годов своим относительно прогрессивным направлением. Работу в этом журнале и близкое общение с его редактором Н. А. Лейкиным Чехов считал важным фактом своей писательской биографии.

2

Литературная деятельность Чехова развернулась в тот исторический период, когда закончилась революционная ситуация 70-х годов и в стране надолго воцарилась свирепая реакция. После 1 марта 1881 года остатки революционных народнических организаций подвергались систематическому разгрому.

Либеральное общество ограничивалось робкими просьбами, ходатайствами, петициями. В самом народничестве прежние революционные традиции меркли и тускнели, наступал период либерального народничества с его бескрылым прожектерством, с теорией «малых дел», с «аптечками» и «библиотечками».

В журнале «Неделя», органе вылинявшего и переродившегося народничества, раздавались призывы отказаться от наследства 60-х годов, от идей революционных просветителей. Призывы к «примирению с жизнью и отказу от широких задач» повторялись в «Неделе» из номера в номер. Присмиревшие обыватели охотно подхватывали эти серенькие мыслишки, оправдывавшие их трусость и прикрывавшие их покорность лицемерными словами об «идеалах», о «служении народу», о любви к ближнему.

Победа партии самодержавия, разгул полицейщины, торжество «охранителей порядка», бессилие и рабская трусость либеральных обывателей — всё это наложило тяжелый отпечаток на русскую жизнь 80-х годов. Важно учесть к тому же, что реакция праздновала свою победу в условиях укрепления в России новых, буржуазных отношений. В эту пору наряду с реакционным помещиком равноправным хозяином положения стал сытый буржуа-мещанин, аполитичный, довольный своим утробным существованием, ограниченный и наглый. Против этих «героев времени» — охранителей порядка, чиновников по должности и в душе, против обезличенных обывателей, против самодовольных и тупых мещан — было направлено раннее юмористическое творчество Чехова.

- 352 -

Тем самым произведения Чехова (хотя он этого и не сознавал) уже тогда объективно способствовали той борьбе с существовавшими общественными порядками, которая никогда, в том числе и в этот реакционный период, не прекращалась передовыми людьми России.

В юмористических рассказах Антоши Чехонте были показаны типические обстоятельства русской жизни периода победы реакции, торжества мещанства и обывательской пошлости.

Ранние юмористические произведения Чехова далеко не однородны по своему художественному достоинству. Наряду с превосходными юмористическими рассказами встречаются сценки и очерки, сливающиеся с общим бесцветным фоном тогдашней юмористики, попадаются неостроумные каламбуры и разного рода «мелочишки», написанные исключительно ради заработка, в погоне за печатными строчками. Однако при всей разнородности и неравноценности ранних опытов Чехова в них явственно проступают черты, придающие своеобразие облику Антоши Чехонте.

Обращает на себя внимание и то, что общий склад современной ему жизни, изображаемой Чеховым в ранних юмористических рассказах, предстает как нечто дикое, первобытное, дремучее, а хозяева этой жизни и люди, ею воспитанные (помещики, купцы, чиновники, мещане), оказываются едва ли не похожими на животных. Уже в первом рассказе «Письмо к ученому соседу» (1880) выведен дикий помещик, взгляды и понятия которого представляют смесь грубого искательства и простодушной наглости. В рассказе того же года «За двумя зайцами погонишься» все действующие лица — майор Щелколобов, майорша, писарь Иван Павлович — не люди, а какие-то человекоподобные существа. Их переживания — это не человеческие страсти, а нечто совершенно первобытное, вызывающее чувство презрительного удивления.

Во многих рассказах Чехов сравнивает своих героев с животными, кладя это сравнение в основу характеристики персонажа. Так, в рассказе «Папаша» (1880) сам папаша — «толстый и круглый, как жук», мамаша — «тонкая, как голландская сельдь», это всё люди без морали, без человеческих понятий, находящиеся вне норм человеческой жизни, только условно именуемые людьми. Об этом прямо сказано в рассказе «За яблочки» (1880): «Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе; звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров» (I, 83).

Сценка 1881 года «В вагоне» разработана Чеховым почти как зоологический этюд. Кондукторы, контролеры, «зайцы», старый селадон, хорошенькая барыня из породы «само собой разумеется» — это именно породы человекоподобных зверей, живущие и действующие в соответствующей обстановке: кругом тьма, храп, сопенье, пыхтенье, чавканье.

«Жиндаррр!!! Жиндаррр!!! — кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время оно, до потопа, кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры...» (I, 116).

В рассказе 1882 года «Который из трех?» героиня определена Чеховым как «молодая, хорошенькая, развратная гадина», а в рассказе 1883 года «Баран и барышня» герой рассказа — «милостивый государь» характеризуется именно названием животного, данным в заглавии. В очерке того же года «Двое в одном» чиновник рассуждает о Гамбетте, произносит тирады о свободе, ломается, капризничает, придирается, но, увидев своего начальника, моментально становится смирен, ничтожен, отвратительно жалок. «Верь после этого жалким физиономиям этих хамелеонов!» —

- 353 -

думает начальник, повидимому, мало чем отличающийся от своего подчиненного (II, 105). В 1884 году в рассказе «Хамелеон», где, кстати сказать, кроме главного героя — хамелеона Очумелова, — фигурирует еще персонаж по фамилии Хрюкин, тема утраты человеком человеческих свойств достигает у Чехова высшего развития и приобретает характер широкого и острого сатирического обобщения. Хамелеонство, мгновенные изменения в поведении и самочувствовании, молниеносные переходы от самодурства к холопству — такова наиболее общая и важная черта, превращающая под пером Чехова человека в существо, достойное одного лишь презрительного смеха. Становясь прислужником сильных мира сего, теряя свою независимость, делаясь холопом и притеснителем одновременно, человек теряет свои человеческие свойства и превращается в хамелеона.

Иллюстрация:

«Сказки Мельпомены», сборник рассказов

А. П. Чехова. 1884. Обложка.Объект чеховского юмора и юмористический метод автора с особой наглядностью выясняется в его рассказе 1885 года «Циник», первоначально называвшемся «Звери». Первоначальное заглавие указывало на объект чеховского юмора, последующее наименование намекало на своеобразие авторского подхода к изображаемому. «Циник», показывающий публике зверей в зоологическом саду, «объясняет» обитателей зверинца по новому, ему одному принадлежащему способу: он с «циническим» презрением вышучивает зверей, смирившихся с неволей и утративших свои природные свойства.

«Выпусти его, — говорит он о льве, — так он опять в клетку придет. Примирился. Хо-хо-хо». К дикой кошке он обращается с аналогичной тирадой: «Что снуешь? Ведь не выйдешь отсюда! Издохнешь, не выйдешь! Да еще привыкнешь, примиришься! Мало того, что привыкнешь, но еще нам, мучителям твоим, руки лизать будешь!». «Дрянь животное! — аттестует он обезьяну. — Знаю, что вот ненавидит нас, рада бы, кажется, в клочки разорвать, а улыбается, лижет руки! Холуйская натура!».

Зрители возмущаются, запрещают «цинику» мучить зверей «разными этими... шутками», выходят из зверинца злые, взбудораженные, но потом

- 354 -

опять идут туда: «Им опять хочется его задирательного дерущего холодом вдоль спины цинизма» (IV, 463—464, 466).

«Задирательным» смехом смеется и сам Чехов.

«Выходите на улицу и глядите на ряженых, — обращается он к читателям в рассказе «Ряженые» (1886). — Вот, солидно, подняв с достоинством голову, шагает что-то, нарядившееся человеком. Это „что-то“ толсто, обрюзгло и плешиво» (IV, 567). В итоге этого «задирательного» объяснения ряженое «что-то» оказывается свиньей, и дальнейшие объяснения ведутся в том же духе.

В этой же связи появляются в раннем творчестве Чехова шуточные классификации его человекоподобных героев, к которым автор подходит как бы с научной меркой, то сортируя их по темпераментам (рассказ «Темпераменты — по последним выводам науки», 1881), то определяя внешние простейшие проявления жизни любого из них в разные периоды их физиологического существования («Жизнь в вопросах и восклицаниях», 1882), то выясняя, как ведут себя при одинаковых обстоятельствах представители разных профессий («Роман доктора», «Роман репортера», «Роман адвоката», 1883).

Очень часто комический эффект достигается у Чехова тем, что человек целиком исчерпывается своей профессией, должностью или общественным положением. «... меня, человека, переделали в кассира», — говорит герой рассказа «Исповедь», и дальше «человек» в нем исчезает, и герой начинает вести себя по тому шаблону, который связывается с понятием кассира.

В рассказе «Не в духе» (1884) весь комизм заключается в том, что в дурном расположении духа находится становой пристав, не человек, а именно пристав. Стихи Пушкина он воспринимает, как пристав, сердится он также, как пристав, и, как пристав, придирается к сыну. В рассказе «Упразднили» (1885) упразднение чина прапорщика лишает человека душевного равновесия и охоты жить: он весь состоит из своего чина и, кроме чина, ничего за душой не имеет. Равным образом и в упомянутой выше маленькой юмористической трилогии «Роман доктора», «Роман репортера» и «Роман адвоката» вся юмористическая соль состоит в том, что там взяты в определенной ситуации не люди, а как бы персонифицированные профессии. Точно так же в известном рассказе «Смерть чиновника» (1883) погибает от избытка холопских чувств не человек, а именно холоп, чиновник в душе, и потому повествование о его смерти приобретает комический характер.

Высшего развития этот мотив достигает в «Унтере Пришибееве» (1885), где человек исчерпывается самой постыдной профессией — профессией доносчика и добровольного охранителя порядка. Унтер Пришибеев — это социальный тип большого общественно-политического значения, в нем отразились самые гнусные черты самодержавного деспотизма и полицейщины, тупой, бессмысленной, мелочной. Это образ, в значительной мере родственный герою «Будки» Глеба Успенского — Мымрецову с его девизом «тащить и не пущать».

В «Унтере Пришибееве» достигает полной ясности важная особенность раннего чеховского творчества: его юмор направлен не только против сильных, богатых и властвующих, не только против хозяев положения. Унтер Пришибеев — человек маленький, пришибленный, и тем не менее он выступает как фигура, ненавистная Чехову. То же мы видели и в упомянутом выше рассказе «Двое в одном», где душа хамелеона оказалась в теле маленького чиновника.

- 355 -

«Но ради аллаха! Брось ты, сделай милость, своих угнетенных коллежских регистраторов! — писал Чехов своему брату Александру 4 января 1886 года. — Неужели ты нюхом не чуешь, что эта тема уже отжила и нагоняет зевоту?» (XIII, 156). Сам Чехов эту тему бросил очень решительно. Больше того, во многих своих рассказах раннего периода он стремился показать, что «угнетенные коллежские регистраторы», рабски угодничая перед своими угнетателями, теряют свое человеческое достоинство и право на сочувствие.

В одном из самых ранних рассказов Чехова «Суд» (1881) повествуется о том, как лавочник в присутствии свидетелей и жандарма сечет своего взрослого сына, ошибочно обвиненного в краже денег. При этом Чехов вовсе не хочет возбудить сочувствия к невинно наказанному герою, который после порки выпивает водки, «поднимает вверх свой синий носик и богатырем выходит из избы» (I, 125).

В рассказе «Торжество победителя» (1883) Чехов показывает, что самодурство и холопство — явления единые по своей сущности. Чиновник, маленький, задавленный, притесняемый, войдя в силу, сам становится притеснителем, к тому же гнусно злопамятным.

В рассказе «Маска» (1884) наглый и пьяный самодур-богач ничуть не хуже обижаемых им трусливых обывателей; напротив, юмор Чехова против холопствующих интеллигентов направляется с еще большей силой, потому что в них проглядывают особенно ненавистные для Чехова черты подлой хамелеонской обезличенности.

Иной раз обезличенность обывателей выступает у Чехова без оттенка угодничества и хамелеонства, но и в этом случае его юмор не становится мягче и терпимее. «Размазни» и «тряпки» так же достойны презрительного смеха, как «бараны» и «мастодонты», как хамелеоны или просто ненастоящие люди («ряженые»).

Сотрудник газеты попадает в унизительное положение на вечере у коммерции советника и не находит в себе силы, чтобы с достоинством выйти из этого положения, мучительность которого остро чувствует сам. Он понимает непристойность своего поведения, но тряпичная душа не может не унижаться. Рассказ этот называется «Тряпка» (1885). А в рассказе «Размазня» (1888) Чехов с публицистической прямотой обнажает одну из причин своего отказа от темы «угнетенных коллежских регистраторов»: «Отчего вы не протестуете? — возмущенно спрашивает рассказчик гувернантку, позволяющую безнаказанно обсчитывать себя. — Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?» (II, 156).

Впрочем, Чехов смеялся над такими людьми не только за тряпичность их натуры и за отсутствие протеста, но и за их низменность, за то, что по умственным и нравственным качествам своим многие из них не отличаются от господ положения, за то, что человек в них так же уступил свое место чину, состоянию, профессии, как и у сильных мира сего. Так, в рассказе «Толстый и тонкий» (первая редакция) оба антагониста одинаково смешны, потому что в равной мере представляют собою персонификацию чина, один — высшего, другой — низшего. В этом смысле коллежский регистратор в рассказах Чехова равен тайному советнику.

Словом, в юмористических рассказах молодого Чехова доктор, репортер или адвокат ничуть не выше частного пристава, мелкий чиновник — «мелюзга» и пешка — ничуть не лучше превосходительного туза, интеллигентный человек с рабьей душой не лучше самодура-купца, «хамелеон», пусть даже униженный, не лучше «торжествующей свиньи», «размазни» не лучше тех пиявок, которые пользуются их слабостью.

- 356 -

Гражданские мотивы чеховского юмора не были оценены и поняты сразу, его отрицание казалось иной раз беспредметным, а его «задирательный» юмор — самодовлеющим, ни на что в особенности не направленным и потому безобидным. Эту версию поддерживали иной раз и демократически настроенные критики, в глазах которых Чехов проигрывал прежде всего по сравнению с Салтыковым-Щедриным, приучившим читателей к «свирепому юмору», подчиненному определенной социально-политической программе. У Чехова такой четкой политической программы не было, особенно в 80-х годах. Он был силен непосредственностью, максимализмом требований, ярким гуманизмом, в основе которого лежало представление о совершенном человеке, с его умом, талантом, вдохновением и свободой. Его отрицание было широко и смело, но оно не опиралось на социальный анализ отрицаемых явлений, при всей широте и смелости.

В этом Чехов отличался от Щедрина, но многое у Щедрина было ему близко и родственно. Чехову была близка щедринская тема премудрых пескарей и благонамеренных зайцев, аналогичная его юмористической трактовке тряпичных натур; щедринский метод гротеска представлял некоторое соответствие чеховской манере изображения обезличенных людей; самый жанр юмористической сказки, расцветавший под пером Щедрина одновременно с чеховскими рассказами, открывал широкие возможности для юмористических обобщений, к которым стремился молодой Чехов. Неудивительно, что Чехов учитывал опыт щедринской сатиры, восхищался Щедриным и нередко подражал ему. В щедринском духе выдержана сценка 1884 года «Молодой человек», передающая разговор сотрудника юмористических журналов Упрямова с благонамеренным Правдолюбовым. Правдолюбов упрекает своего собеседника за легкомысленные рисунки.

«Правдолюбов. — Кто это в мышеловке?

«Упрямов. — Это тайный советник Россицкий; на крючке каченное сало...

«Правдолюбов (при слове «сало» облизывается). — Тайный советник... (краснеет за человечество). — Так молод и так испорчен...» (III, 185) и т. д.

Не менее явственно слышатся щедринские интонации в сказке «Самообольщение» (1884), повествующей о том, как участковый пристав, кичившийся силой воли, был посрамлен стариком брандмейстером, указавшим гордецу-приставу на свободно лежащую в шкатулке лавочника десятирублевку.

«Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман.

«— Да! сказал он. — Теперь понимаю!

«И с тех пор он уже никогда не кичился своей силой» (III, 224).

В 1885 году появляется у Чехова сценка «Свистуны», герои которой — помещики, восхищающиеся по-славянофильски народом, — несомненно ведут свою родословную от щедринских пустоплясов. Показывая на пастуха Фильку, один из свистунов крепостнической школы восклицает совсем в духе щедринских персонажей: «Взять хоть этого дурня... В плечах — косая сажень! Грудища — словно у слона! С места, анафему, не сдвинешь! А сколько в нем силы этой нравственной таится! Сколько таится! Этой силы на десяток вас, интеллигентов, хватит... Дерзай, Филька! Бди! Не отступай от своего! Крепко держись! Ежели кто будет говорить тебе

- 357 -

что-нибудь, совращать, то плюй, не слушай... Ты сильнее, лучше! Мы тебе подражать должны!» (IV, 374). В фельетоне того же года «Мнения по поводу шляпной катастрофы» в числе прочих суждений по мелкому злободневно бытовому поводу приводится и суждение щедринского Иудушки.

«Пестрые рассказы», сборник рассказов

А. П. Чехова. 1886. Обложка.В 1886 году в письме к Лейкину Чехов восхищается сказкой Щедрина «Праздный разговор». «Прочтите в субботнем (15 февраля) № „Русских ведомостей“, — писал он, — сказку Щедрина. Прелестная штучка. Получите удовольствие и руками разведете от удивления: по смелости эта сказка совсем анахронизм!» (XIII, 175). Характерно, что именно эта сказка привлекла особенное внимание Чехова: в ней речь идет о совершенной ненужности губернатора и прочих чиновников, высших и низших, для нормальной жизни обывателя. Воздействию сказок Щедрина следует приписать появление у Чехова и таких шуточных сказок и басен в прозе с гротескными ситуациями, гиперболическими фигурами, животными персонажами, как «Два газетчика» (неправдоподобный рассказ), «Бумажник» (басня в прозе) или «Рыбье дело» (густой трактат по жидкому вопросу). Некоторые образы и ситуации этого «трактата» прямо восходят к щедринским сказкам. Например, щука, «когда ей указывают на ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки, ...говорит: „Поговори мне еще, так живо в моем желудке очутишься“»; карась «сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука», приговаривая при этом: «Денно и нощно должны мы быть готовы, чтобы угодить госпоже щуке... Без ихних благодеяниев...». В особенности же характерен голавль, «рыбий интеллигент». Он состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некрасова, бранит щук, но тем не менее поедает рыбешек с таким же аппетитом, как и щука. Впрочем, истребление пескарей и уклеек считает горькою необходимостью, потребностью времени. Когда в интимных беседах его попрекают расхождением слова с делом, он вздыхает и говорит:

«— Ничего не поделаешь, батенька! Не созрели еще пескари для безопасной жизни, и к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен?» (IV, 304, 305).

- 358 -

В ранней заметке Чехова «Обер-верхи» (1883) щедринских героев напоминает образ сотрудника «Киевлянина», который в припадке сомнения сделал у самого себя обыск и, не нашедши ничего предосудительного, всё-таки сводил себя в квартал, чем и обнаружил «верх благонамеренности».

3

Во многих юмористических рассказах 80-х годов Чехов безжалостно разрушает разного рода мещанские иллюзии, снимая тонкий покров условного благообразия, прикрывающий безобразную сущность житейских отношений. Всё скверно в современном мещанском строе жизни и всё не то, чем кажется, — это лейтмотив длинного ряда его рассказов-шуток. В «Исповеди» (1883) все действующие лица безнадежно подлы: и сам герой, которого из человека «переделали в кассира», и его родители, и брат, и жена, и сослуживцы, и начальники, и знакомые. В «Единственном средстве» (1883), где опять Чехов откликается на модную тему воровства кассиров, все до одного оказываются ворами. В шутке «Случаи mania grandiosa» (1883) все помешанные, кто на чем. В очерке «Темною ночью» (1883) все одинаково преступно эгоистичны — от ямщика до инженера-путейца. В рассказе «На магнетическом сеансе» (1883) все одинаково подкупны. В сценке «Ушла» (1883) все казнокрады и лицемеры: молодая женщина возмущается нечистыми доходами своих знакомых, но, узнав, что на этом же фундаменте построено и благополучие ее мужа, уходит от него... в другую комнату. В сказке «Верба» (1883) все чиновники, без исключения, бессовестны и бесчестны, даже убийца совестливее и честнее их. В знаменитой «Жалобной книге» (1884) все жалобщики расписываются в собственной наглости, тупости и глупости, каждый на свой манер. В рассказе «Кулачье гнездо» (1885) всё продается, всё отдается в наем: дачи, конюшни, сараи, фамильные склепы.

Защищая свой сатирический метод, Чехов обрушивается против литературного приукрашивания действительности, против шаблонных образов благородных, возвышенных героев и героинь. Некоторые эпизоды из произведений литературных корифеев используются у него при этом в пародийном плане. Так, в «Загадочной натуре» (1883) молодой писатель Вольдемар с видом глубокого психолога задумывается над душевными «терзаниями» женщины, собирающейся перейти от одного богатого старика к другому. «Чудная! — лепечет писатель, целуя руку около браслета. — Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал» (I, 29).

В «Шведской спичке», пародируя уголовный роман, основанный на психологических тонкостях, он вновь, как бы невзначай, упоминает имя Достоевского. Ощутительный намек на «Преступление и наказание» появляется в финале «Драмы на охоте».1

Для Чехова это прежде всего борьба с литературными иллюзиями о жизни и людях. В рассказе «Цветы запоздалые» (1882) носительницей этих иллюзий является княжна Маруся, напоминающая, по словам самого

- 359 -

автора, наивную и хорошенькую героиню английских романов. Для нее весь мир населен литературными шаблонами, и сквозь дымку литературных иллюзий она воспринимает всё окружающее в идеализированном виде. Ее брат, негодяй, пьяница и «дурандас» Егорушка, в ее глазах — тургеневский Рудин, а черствый карьерист-доктор Топорков — нечто вроде романтического героя с возвышенной натурой и озлобленным умом.

Герой рассказа «Слова, слова и слова» (1883) говорит падшей женщине возвышенные речи; она потрясена и готова увидеть в нем благородного героя читанного ею романа, но нет, это иллюзия — он такой, как все, он не больше, чем «честный развратник».

Героиня рассказа «Дачница» (1884) в годы учения веровала, что за институтскими стенами «кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники» (III, 230). Жизнь разбивает эти литературные романтические иллюзии, «священный ужас» перед мужчинами, навеянный книжными представлениями, обещал ей больше, чем дала реальная действительность. В рассказе «Из воспоминаний идеалиста» (1885) терпит крушение наивная, сентиментальная доверчивость глуповатого «идеалиста»: героиня его дачного романа оказывается одной из тех «хорошеньких, развратных гадин», которых так любил рисовать Чехов в пору своей борьбы с литературными и житейскими обманами. Добрая и возвышенно настроенная вдова предводителя «облагораживает» общество, насаждая трезвость: на традиционном поминальном обеде она не подает гостям горячительных напитков. Однако гости приносят свои бутылки и тайком напиваются. В трогательном письме к подруге предводительша описывает в идиллических тонах поминальный обед, объясняя в нем бурное поведение гостей их взволнованностью («У предводительши», 1885). Это письмо, по содержанию и стилю, — образец литературных иллюзий о жизни.

Не верьте бескорыстной растроганности «сытых гусей», как бы говорит Чехов, — они просто пьяны. Не ищите в этой среде «загадочных натур», — загадок никаких нет, всё объясняется очень просто и грубо прозаично. Не ищите Раскольниковых там, где нужно видеть просто грязных и ничтожных негодяев. Не наделяйте званием «идеалистов» людей с тряпичной душой. Так, в рассказе «Живой товар» (1882) человек, который по внешним данным облика и поведения может сойти за благородного энтузиаста и безупречно честного идеалиста, оказывается жалким, слабовольным, безнадежно скучным существом, а его антагонист, сребролюбец, продающий за деньги жену, человек недалекий и грубоватый, выглядит не лучше, но и не хуже своего партнера. Автор смотрит на них обоих, так же как и на героиню их романа (третье лицо классического треугольника), насмешливым взглядом, свободным от литературных предвзятостей. В рассказе «Начальник станции» (1883) в комическом стиле подана традиционно литературная коллизия оскорбленного мужа, неверной жены и ее любовника: муж, примирившийся с неверностями жены, требует от ее любовников денежной платы. На этом же принципе построен, хотя и без элемента комизма, уголовный роман Чехова «Драма на охоте». Взяв традиционную форму, предполагающую контрасты благородства и подлости, чистоты и преступности, Чехов наполняет ее почти сплошь низкими фигурами.

Чехов говорит о том, что в мире, основанном на чинах и деньгах, нет ни невинных страдальцев, ни оскорбленных мужей, ни добродетельных чиновников, ни признательных друзей. Нет даже добрых стремлений изменить

- 360 -

собственную жизнь, сделать ее чище, лучше, порядочнее. А если такие стремления появляются, они остаются бесплодными. В рассказе «Конь и трепетная лань» (1885) жена мелкого репортера мечтает о «чистенькой» жизни и о маленьком счастье, но этим мечтам не суждено осуществиться. Актеры преисполняются добрых намерений и готовятся изменить свою грязную, запойную жизнь, но всё лопается из-за их безалаберности и бесхарактерности («После бенефиса», 1885). Жизнь каждого отдельного человека изменить не так легко, как это представляется по романам, и Чехов к числу прочих «возвышающих обманов» литературы прибавляет и успокоительную коллизию «воскресенья».

4

В связи с этими рассказами либеральная и народническая критика упрекала Чехова в отсутствии у него положительных идеалов, в том, что он знает один только низменный, пошлый мир, смеется над ним своим «задирательным» смехом, но в то же время как бы не допускает возможности иной жизни. К таким заключениям не давали повода ни юмористические рассказы 80-х годов, в которых, как и у Гоголя, честным положительным героем был смех, ни другие произведения Чехова той же поры, в которых положительные идеалы писателя были прямо выражены и даже имели своих носителей.

Своеобразие чеховской позиции заключалось между прочим в том, что он, суровый и злой разоблачитель всяческой литературной «романтики», в молодые годы сам иногда становился на путь создания романтических образов, явно противопоставленных отвергаемому миру обывательской пошлости. В 1882 году он написал «Ненужную победу», романтическую повесть с благородными графами, ослепительными куртизанками, странствующими певцами, с традиционными контрастами бесшабашного благородства и благоразумной низости. По сравнению с рассказами, о которых шла речь выше, в «Ненужной победе» перед нами совсем иной мир: большие люди, большие страсти, резкие столкновения, социальные конфликты, — жизнь, богатая действием и событиями. Мелодраматические элементы сюжета и стиля настолько густо насыщают повесть, что невольно возникает предположение о ее пародийном характере. Однако для пародии здесь недостает карикатурности, нарочитости, подчеркнутой ироничности тона. Пародии здесь нет, но есть известная стилизация, есть условная манера изображения, при которой бытовые детали служат не для создания реалистического колорита, а прежде всего для экзотической яркости красок, и, что самое интересное, есть в этой повести апофеоз сильных людей и благородных натур.

В такой прямой и резкой форме этот апофеоз больше у Чехова не повторяется, но в смягченных формах мотив благородства, скрытого в человеческой натуре, возникает у него не раз. Рассказ «Он и она» (1882), вошедший в сборник «Сказки Мельпомены» (1884), также дает просвет в иной мир и намекает на возможность иных людей и отношений. Основной мотив рассказа — это противоречие между видимым, внешним обликом человека и скрытым, внутренним его миром. «Внешний» человек грязен, скверен, нравственно и физически неопрятен; «внутренний» человек — интересен, значителен и чист. Она, знаменитая певица, — в быту мелочная, отталкивающая театральная дива. «Она не хочет знать отечества, у нее нет политических героев, нет любимой газеты, любимых авторов. Она богата, но не помогает бедным, у нее нет сердца» (I, 365). Он, ее

- 361 -

муж, — некрасив и несимпатичен, день и ночь пьян, он — лентяй, он только и делает, что пьет, ест и спит; наконец, он беззастенчиво обирает богатую жену. Но в существе своем — она велика в своем искусстве, на сцене. «Она понимает всё: и любовь и ненависть, и человеческую душу...» (там же). Он беззаветно любит благородное искусство своей жены, он глубоко правдив, не боится людей и презирает ложь. «Неправда!» — это его любимое восклицание. «Какая женщина устоит против блеска глаз, с которым произносится это слово. Я люблю это слово, и этот блеск, и эту судорогу на лице. Не всякий умеет сказать это хорошее, смелое слово...» (I, 367).

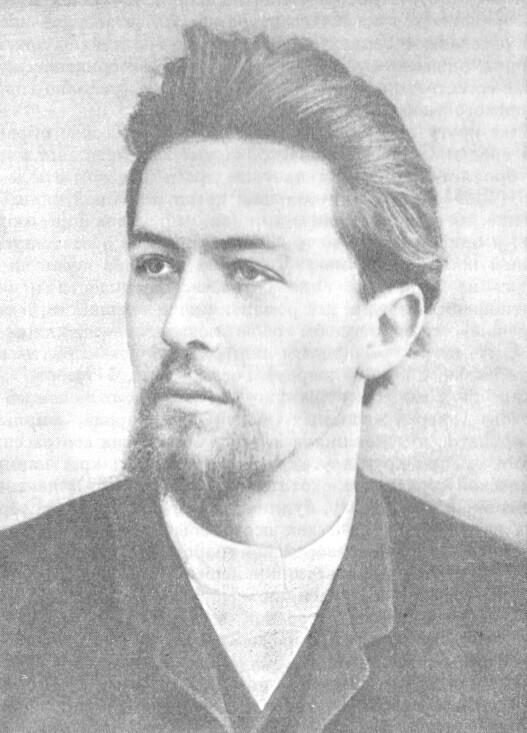

А. П. Чехов.

Фотография. 1888.В непосредственной связи с рассказом «Он и она» находится и этюд Чехова «Два скандала» (1882), где опять развертывается знакомая нам тема преображения человека в лучшие минуты жизни, в моменты творческого подъема, когда благородная, истинно человеческая страсть отодвигает на задний план грязь и грубость бытовых отношений. То же и в рассказе

- 362 -

«Барон» (1882), в котором ничтожный и смешной опустившийся старик облагораживается в глазах автора своей беззаветной преданностью театру. Эти рассказы о людях скрытого благородства души, о героях, противостоящих низменному миру его бытовых юмористических произведений, так же естественно входят в романтическое (условно говоря) русло раннего чеховского творчества.

К тому же кругу явлений относятся и романтические образы из простонародной среды: Осип в юношеской драме без названия и его перевоплощение — бродяга Мерик в одноактном драматическом этюде «На большой дороге» (1885). Это люди большой тоски и буйной силы, в них живет стремление к подвигу, они — циники, презирающие людей за их ничтожность, и одновременно мечтатели, тоскующие о настоящем человеке и справедливой жизни. Они могут спокойно зарезать человека и в то же время выходят из себя при виде человеческой низости и бессердечия в людских отношениях. В них всё романтично: и внешность, и поступки, и чувства, и речь. «Эх, силищу бы свою показать, — восклицает бродяга Мерик... — С... ветром бы эфтим померяться! Не сорвать ему двери, а я ежели что, кабак с корнем вырву! Тоска!» (XI, 449).

В середине 80-х годов к этим фигурам буйных отщепенцев присоединяется у Чехова галерея «вольных людей» из народа, мирных бродяг, мечтателей, артистов и художников в душе. Во многих его рассказах перед нами проходят, сменяя друг друга, необычные люди: крестьянин, одержимый артистической страстью к охоте («Он понял», 1883); человек вольной жизни, неспособный к тусклому, будничному прозябанию («Егерь», 1885); художник из народа, живущий как все в обычное время и вдохновенно перерождающийся в период творческой работы («Художество», 1886); философ, тоскующий в предчувствии погибели мира и земной красоты («Свирель», 1887); другой бесприютный старик-бродяга, влюбленный в красоту земли, мечтатель и ребенок в душе, поэтически проникший в тайны и загадки природы («День за городом», 1886). Всё это люди внутренне свободные, артистически изящные, по-своему мудрые и даже ученые, только «учились эти люди не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами деревья и травы» (V, 310—311).

Эта группа рассказов образует как бы чеховские «Записки охотника», возникшие не без влияния Тургенева. Тургеневские «Певцы» ожили в чеховском «Художестве»: оба рассказа объединены основной темой и аналогичной трактовкой ее — художественный подъем в редкие минуты жизни и разительное падение артиста из народа в обыденном существовании. Чеховская «Свирель» представляет собою своеобразную вариацию на мотив «Касьяна с Красивой Мечи». И тут, и там охотник с ружьем и собакой встречается со странным, диковинным стариком, необычной наружности, со своеобразной речью и самобытной философией. В обоих рассказах пейзажный фон облачного дня, зной и духота. Но у Тургенева это — зной полного жизни летнего дня, цветущая природа, волшебная панорама летнего неба, лучезарный воздух, трепещущее лепетание листвы. В гармонии с этим фоном развертывается гуманная философия Касьяна, в уста которого вкладывает автор гимн жизни. У Чехова же рассказ строится контрастно по отношению к Тургеневу: дождливый гнилой день позднего лета, всё предвещает ненастные дни осени, тоскливые звуки свирели, несчастные люди; дисгармония, беспорядок в природе, в мире. И на этом фоне — в речах чеховского философа из народа тоскливое предчувствие

- 363 -

близкой погибели мира. Чехов таким образом сознательно разрушает тургеневскую идиллию, но не отказывается от тургеневского любования силою и глубиной духа человека из народа. Ликующий «философ» Тургенева и тоскующий «философ» Чехова одинаково полно и страстно любят красоту божьего мира; в этом герой Чехова не уступает своему предшественнику. «Жалко! — вздохнул он <герой «Свирели»> после некоторого молчания. И, боже, как жалко! Оно, конечно, божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет, или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари — все ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. Всякое до дела доведено и свое место знает. И всему этому пропадать надо!» (VI, 252—253).

Тургеневские бродяги и непоседы — Калиныч, Степушка (из «Малиновой воды») и Касьян с Красивой Мечи — по самым основным чертам своего облика соответствуют названным выше чеховским бесприютным и непоседливым вольным счастливцам. Тургеневский Ефрем из «Поездки в Полесье» своим буйным озорством и воровскими повадками, своей удалью и бесшабашным цинизмом отразился у Чехова в образе Осипа из драмы без названия, где он (Осип), кстати сказать, противопоставлен эпигонам тургеневских интеллигентов. С рассказом Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник» связан рассказ Чехова «Талант» (1886). Бездарный художник, живущий на хлебах у своей тетки, в рассказе Тургенева и столь же бесталанный и ленивый художник, ожидающий денег от тетки, в рассказе Чехова — родные братья. Они одинаково неопрятны физически и нравственно, одинаково влюблены в себя и свой мнимый талант, одинаково невежественны и нелюбознательны, даже одинаково неотразимы для девиц. Сходен в обоих рассказах и тон автора, как бы читающего своему герою презрительное нравоучение. Наконец, как у Тургенева истинная цена его художника выясняется при сопоставлении с такими людьми, как, например, Яков Турок, так и чеховский «Талант» обнаруживает истинную свою цену при сравнении с такими, рядом с ним созданными образами, как герой «Художества». Так же как у Тургенева, в рассказах Чехова мы находим контрастное сопоставление гуманной жизни людей из народа, людей поэтического склада души с несправедливой и убогой жизненной прозой существователей.

Мир простых людей, их нравственный облик, их духовные запросы — всё это выступает в творчестве Чехова как особая, возвышенная стихия, противостоящая отрицаемому низменному миру и несущая в себе авторское «утверждение», выражающая декларируемую автором «норму» правильного, отношения человека к миру. В этом нельзя не видеть одно из самых ярких проявлений демократизма молодого Чехова.

В своей упорной и последовательной борьбе против искажения человеческого облика в условиях мещанского строя жизни, привычного и устоявшегося, Чехов обращается в середине 80-х годов к теме прозрения человека под влиянием резкого толчка, внезапно обрушившейся беды, неожиданного, острого горя. В ряде рассказов описывается, как несчастье мгновенно выводит человека из привычной, будничной сферы, облагораживает его, воскрешает в нем глубоко запрятанное человеческое начало.

В 1886 году был опубликован «Рассказ без конца», автор назвал его сценкой, но по тону и стилю это — притча, басня, прямое поучение, наглядно и нарочито выражающее авторскую мысль. Молодой человек, изнемогший под ударами судьбы, в глубоком горе решает покончить самоубийством,

- 364 -

и тогда он становится истинно человечен. Но самоубийство не удается, проходит год, и мы видим недавнего страдальца попрежнему веселым, развязным и фатоватым. «Жаль мне почему-то его прошлых страданий, — говорит автор, — жаль всего того, что я и сам перечувствовал ради этого человека в ту нехорошую ночь. Точно я потерял что-то...» (IV, 533). Автор потерял пробудившегося человека, его герой вступил в обычную, старую жизненную колею мещанского благополучия, и в этом своем привычном облике он вполне может стать персонажем сатирического рассказа. «Превратно все на свете, и смешна эта превратность! — говорит герой рассказа автору. — Широкое поле для юмористики!.. Загни-ка, брат, юмористический конец!» (IV, 533).

В рассказе «Волк» (первоначально «Водобоязнь», 1886) человек в беде, в состоянии нервного потрясения восхищает автора и читателя силой, мужеством, уменьем бороться за жизнь, и его горе, даже его смертельный страх возбуждает глубокое сочувствие. Но стоило наступить благополучию — всё забыто, и тот же некогда мужественный и сильный в своих страданиях человек становится грубо эгоистичным и мелочным обывателем. Впоследствии автор отбросил эту концовку, но первоначально, нужно думать, в ней заключалась суть рассказа, его мораль и поучение.

В рассказе «Тоска» (1886) извозчик, рассказывающий лошади о своем горе, является единственным нормальным человеком среди окружающего его мира. Он одинок не потому, что он единственный несчастный в кругу равнодушных счастливцев, а потому, что среди благополучных обывателей, утративших подлинно человеческий облик (какими изображены, например, его седоки, едущие в веселый дом), он единственное существо, в котором горе разбудило человека.

Пробуждая человека, горе заставляет его порой переоценить всю прожитую жизнь. Музыкант-неудачник, опустившийся до положения тапера, забавляющего гостей на купеческих свадьбах, внезапно под влиянием нанесенного ему оскорбления задумывается над жизнью, своей и себе подобных, и... впадает в истерику, еще сам не понимая, что с ним происходит («Тапер»). Этот микроскопически мелкий, почти клинический эпизод для Чехова важен как симптом начинающегося возрождения человека. Автор при этом очень далек от каких бы то ни было идиллических мечтаний. Скорее всего новую жизнь таперу начать не удастся, но Чехов довольствуется и самым фактом очеловечения его героя.

Чехов не отрицает возможности полного и глубокого возрождения человека под влиянием постигшего его несчастья, вплоть до коренного изменения самой его жизни и всего нравственного существа, но никогда не скрывает трудности и сложности этого процесса. В обширном рассказе 1886 года «Тяжелые люди» (первая редакция) отвратительная семейная ссора между двумя тяжелыми людьми — отцом и сыном — заканчивается бедой: по несчастной случайности тяжелый удар отцовского кулака обрушивается не на сына, а на его мать, и вся эта сцена вызывает нравственный кризис в душе сына, студента Петра. «...Петр, глядя на отца, понял, что тяжкое испытание, пережитое ими, не прошло бесследно для них обоих. Чувствовались уже новые отношения, мир, забвение прошлого» (V, 482). «Бывают в жизни отдельных людей несчастья, например, смерть близкого, суд, тяжелая болезнь, которая резко, почти органически изменяет в человеке характер, привычки и даже мировоззрение» (V, 482), — говорит Чехов в этом рассказе, но заканчивает его не картиной новых, изменившихся отношений между героями, а только предчувствием этих новых отношений — предчувствием, возникшим в душе одного из них.

- 365 -

Наиболее широкий смысл среди произведений, разрабатывающих эту тему пробуждения и возрождения человека, имеет рассказ «Горе» (1885). Герой рассказа — человек с артистической душой, это один из тех природных художников, к которым влекло Чехова в ту пору. Его-то и подвергает автор жестокому испытанию горем. «Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу» (IV, 91) — так начинается рассказ, и в этом зачине соединяются самые значительные для Чехова мотивы: мотив артистической души, по самой природе своей способной к пробуждению, и мотив внезапного душевного толчка, способствующего пробуждению. Естественно, что эффект должен при этих обстоятельствах получиться сильный. «Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить» (IV, 93). Артистические мечты о портсигарчике из карельской березы и отличных крокетных шарах, «самых заграничных», которые он может выточить для доктора, сплетаются с простыми и в примитивности своей особенно значительными думами о неправильно прожитой жизни, и вся эта цепь мыслей завершается самым простым и потому именно самым глубоким итогом, единственно важным для человека: «Жить бы сызнова... — думает токарь». В этом же рассказе, наиболее глубоком из всех произведений этого рода, Чехов с полной ясностью показывает, что его цель не в создании иллюзии легкой возможности для человека изменить свою жизнь. Одно только зарождение мысли о необходимости такого изменения есть уже великое завоевание человека, а изменить жизнь чеховскому герою не удастся никогда: «токарю — аминь».

Примечательно, что в этом рассказе, выдержанном в юмористических тонах, характер чеховского юмора существенно меняется. Жестокий юмор его ранних рассказов, юмор полного отрицания уступает место юмору лирическому, при котором автор не стремится противопоставить себя предмету юмористического изображения. А именно к такому безусловному противопоставлению писателя-юмориста предмету своего изображения стремился Чехов в рассказах, написанных в столь характерной для него «задирательной» манере. В этом именно видел он ранее свою особую задачу как юмориста. В феврале 1883 года Чехов писал своему брату Александру по поводу одного из юмористических рассказов своего корреспондента: «Есть у тебя рассказ, где молодые супруги весь обед целуются, ноют, толкут воду... Ни одного дельного слова, а одно только благодушие! А писал ты не для читателя... Писал, потому что тебе приятна эта болтовня. А опиши ты обед, как ели, что ели, какая кухарка, как пошл твой герой, довольный своим ленивым счастьем, как пошла твоя героиня, как она смешна в своей любви к этому подвязанному салфеткой, сытому, объевшемуся гусю...» (XIII, 48).

В этой своеобразной декларации Чехов предъявляет юмористическому писателю требование отделить себя незримой чертой от изображаемого им пошлого мира «объевшихся гусей». Когда автор не исполняет этого, его юмор становится благодушным, а он сам делается как бы одним из тех, кого изображает. По мнению писателя, юморист должен находиться в одном лагере не со своими мещанскими персонажами, а с читателем. Так именно и поступал Чехов в своих юмористических рассказах: он смотрел на своих героев взглядом человека, бесконечно от них далекого и потому способного увидеть в них те качества сытых гусей, баранов, мастодонтов и ихтиозавров, которые не может увидеть благодушный взгляд.

- 366 -

В рассказах, подобных «Горю», в юморе Чехова возникает и сочувствие герою, хотя «благодушие» попрежнему отсутствует, так как черты идиллии изгнаны из его рассказа совершенно.

5

Лирический юмор особенно ярко расцветает в рассказах Чехова о детях. Детское сознание, детский взгляд на мир так же привлекают Чехова, как сознание людей из народа с их непосредственным, поэтическим и мудрым, «естественным» отношением к жизни. Всё то мелкое, ненужное, оскорбительное для человека, к чему притерпелись взрослые люди, в чем они видят привычную и неизбежную форму жизни и отношений между людьми, становится странным и ненатуральным для маленького человека. Кухарка «женится», и ее муж сразу после венца заявляет права на её свободу. «Опять задача для Гриши: жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета, и вдруг, ни с того, ни с сего явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность» («Кухарка женится», 1885, IV, 53).

Ребенок отправляется на прогулку, и мир раскрывается его наивному взору в первозданной яркости, свежести, увлекательности и блеске. В рассказе «Дома» (1887) условная и сухая прямолинейность выработанных публичной жизнью моральных представлений выясняется при первом же столкновении с наивными и чистыми детскими понятиями о справедливости и красоте. Жизнь в этом рассказе делится на две сферы. В одной — геометрически расчерченные линии, безрадостные и неглубокие принципы, внешние схемы: это та официальная гражданская жизнь, которой живет справедливый и умный прокурор, отец маленького героя, вне дома, в обществе. Другая сфера — это сложный, изящный и поэтический мир его сына. Между этими мирами непроходимая стена. Ни одно из самых элементарных представлений официального, внешнего мира не имеет смысла в мире домашнем, детском.

«— Например, у Натальи Семеновны есть сундук с платьями. Это ее сундук, и мы, то-есть ни я, ни ты, не смеем трогать его, так как он не наш. Ведь правда. У тебя есть лошадки и картинки... Ведь я их не беру? Может быть, я и хотел бы их взять, но... ведь они не мои, а твои!

«— Возьми, если хочешь! — сказал Сережа, подняв брови. — Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта желтенькая собачка, что у тебя на столе, моя, но ведь я ничего... Пусть себе стоит!» (VI, 92).

Так на протяжении всего рассказа разбиваются попытки установить контакт между взаимно отрицающими друг друга мирами.

«Не так я ему объясняю! — подумал прокурор. — Не то! Совсем не то!» (VI, 92). По общему смыслу и духу рассказа это «не то» относится прежде всего к понятиям и представлениям официальным, публичным, гражданским, потому что мерилом ценностей в рассказе является детский ум и детское сердце. Из всех интеллектуальных ценностей, которыми располагает прокурор, к сознанию его сына находит доступ только сказка, т. е. наивно мудрое искусство, и в этом тоже заключен глубокий смысл. Наивное сознание ребенка и высокая «наивность» художника — вот «норма», всё, что вне этого, то ниже нормы, то достойно осмеяния. Маленький Алеша впервые сталкивается с ложью, привычной спутницей взрослых и серьезных людей. Для них — это «житейская мелочь» (так называется рассказ, 1886), для него — это большое и отвратительное событие. «Он дрожал, заикался, плакал; это он первый раз в жизни лицом к лицу так

- 367 -

грубо столкнулся с ложью; ранее же он не знал, что на этом свете, кроме сладких груш, пирожков и дорогих часов, существует еще многое другое, чему нет названия на детском языке» (V, 176).

В других рассказах этого цикла («Детвора», «Событие», «Ванька») Чехов также заставляет своих маленьких героев возвращать событиям и явлениям обыденной жизни их подлинный смысл и значение. Так, карточная игра только у детей приобретает характер игры, а не стяжательства; жестокость социального строя проясняется через бесхитростный рассказ маленького Ваньки Жукова, а событие в природе («кошка ощенилась», и собака съела котят) является событием только для детей.

В своей апелляции к детскому, «естественному» сознанию Чехов сближается с Л. Толстым, который в эти же годы охотно ставил ребенка в положение судьи взрослых людей и образца для них. Вспомним рассказ Толстого «Девчонки умнее стариков» с его финальной евангельской сентенцией: «Аще не будете как дети, не войдете в царство небесное». Чехов о «царстве небесном» не заботился ни в то время, ни раньше, ни позже, но детская тема у Толстого не могла не привлекать его, как не могло не быть ему близко толстовское противопоставление официальной жизни миру домашнему, семейному, частному. Чехов находился под воздействием Толстого несколько лет, хотя многое в философии Толстого было, ему чуждо и в эти годы.1

Детской теме посвящена и знаменитая «Степь», справедливо признанная переломным произведением в творчестве Чехова. «Степь» была предназначена Чеховым для журнала «Северный вестник». Написать крупную по размеру повесть и поместить ее в толстом журнале советовал Чехову Короленко. «С Вашего дружеского совета, — писал ему Чехов в 1888 году, — я начал маленькую повестушку для „Северного вестника“. Для почина взялся описать степь, степных людей и то, что я пережил в степи» (XIV, 11).

В конце 80-х годов у Чехова всё явственнее ощущается недовольство теми печатными органами, в которых он сотрудничал. Ему хочется расстаться с этими маленькими журнальчиками, он мечтает о серьезных журналах, о больших жанрах. В январе 1887 года он пишет брату Ал. П. Чехову: «С этим Квазимодо <Лейкиным> у меня разладица. Я отказался от добавочных и аккуратного писания, а он шлет мне слезно-генеральские письма, обвиняя меня в плохой подписке, в измене, двуличии и проч. Брешет, что получает письма от подписчиков с вопросом: отчего Чехонте не пишет?.. Рад бы вовсе не работать в „Осколках“, так как мне мелочь опротивела. Хочется работать покрупнее, или вовсе не работать» (XIII, 265—266).

Чехов мечтает о «большой» литературе и несправедливо сурово оценивает в это время всю свою предыдущую литературную деятельность.

«Если опять говорить по совести, — читаем мы в его письме к Суворину от 27 октября 1888 года, — то я еще не начинал своей литературной деятельности, хотя и получил премию. У меня в голове томятся сюжеты

- 368 -

для пяти повестей и двух романов... Все, что я писал до сих пор, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать и что писал бы с восторгом. Для меня безразлично — писать ли „Именины“, или „Огни“, или водевиль, или письмо к приятелю, — все это скучно, машинально, вяло, и мне бывает досадно за того критика, который придает значение, например, „Огням“, мне кажется, что я его обманываю своими произведениями, как обманываю многих своим серьезным или веселым не в меру лицом... Мне не нравится, что я имею успех; те сюжеты, которые сидят в голове, досадливо ревнуют к уже написанному; обидно, что чепуха уже сделана, а хорошее валяется в складе, как книжный хлам» (XIV, 209). И дальше Чехов сам признается, что может быть слишком сурово оценил свое творчество: «Конечно, в этом вопле много преувеличенного, многое мне только кажется, но доля правды есть, и большая доля».

В «Степи» (1888) Чехов выходит на простор широкого повествования, не расставаясь в то же время с художественным принципом своих миниатюр. Он создает как бы серию маленьких очерков, объединенных общей темой («Степь») и фигурой героя — ребенка. В отличие от предшествующих детских рассказов, здесь в сознании ребенка отражается не какой-либо единичный случай, а целый калейдоскоп лиц и событий будничной жизни, русская природа, безграничная степь, русская жизнь в разнообразных ее проявлениях, сама Россия, с ее людьми и порядками, с ее дурным и хорошим. В данном случае сознание ребенка для Чехова — своеобразное зеркало, в котором отражаются ясно и просто, наивно и непосредственно русская жизнь, ее облик и смысл. Степь томится и тоскует, грезит о богатырях, которые некогда бродили по ее просторам и были ей подстать и которых нет сейчас больше. Сейчас по степи «кружит» другой богатырь — богач Варламов, олицетворение деловой сухости и загадочной денежной власти, перед мощью которого склоняются все: и купец, и священник, и объездчик, и даже богатая и красивая графиня Драницкая. Есть в этой степи и другой богатырь — озорник Дымов, чьи силы могли бы пригодиться, по замыслу Чехова, для революции, но так как революции в России нет и, думалось тогда Чехову, долго не будет, то силы этого богатыря умрут неиспользованными и приведут их тоскующего обладателя в острог.

Рядом с этими богатырями по степному простору бродят простые люди, даровитые и бесцветные, умные и глупые, несчастные и счастливые; они тоскуют о прошлом, мечтательно идеализируют его, не знают цены своему настоящему и своим возможностям. Такова у Чехова «суровая родина» с ее скудной жизнью и безграничными стихиями и силами, ожидающими своего певца. Всё это раскрывается детскому взору Егорушки и честно формулируется его детскими словами, например: «Как скучно и неудобно быть мужиком».

Выступая как бы от лица своего героя-ребенка, Чехов развертывает своеобразную цепь суждений, оценок и живописных картин. Без этой установки на восприятие ребенка немыслимы были бы такие пейзажные зарисовки, как прославленное описание грозы, восхищавшее Горького необычностью и новизной.

«Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо» (VII, 91). «...вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо; вероятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и как, должно быть, им было страшно!» (VII, 92).

- 369 -

Чехов не приписывает ни этих слов, ни этих мыслей Егорушке, но без него как центрального лица такие описания сразу стали бы вычурными и неестественными. Образ Егорушки не искусственно и внешне сцепляет мозаику отдельных эпизодов повести, он органически цементирует их, являясь носителем самых важных идей и впечатлений, навеваемых степью. С его простыми мыслями может слить свое настроение автор, как мог бы он присоединиться к оценкам и суждениям иного носителя «нормы» из тех, о которых говорилось выше. Зато явно скептически относится Чехов к интеллигентным обывателям с их поверхностными взглядами, заимствованными из популярных брошюр и журналов.

Откровенное осуждение любого способа жить и думать по шаблонам направлений и группировок 80-х годов находим мы у Чехова в рассказе «Именины» (1888). В этом рассказе и консервативные, и либеральные рассуждения трактуются как бессознательная ложь, как трусость и лень мысли, как «слова, слова, слова», идущие мимо жизни и не схватывающие ее сути. А главный смысл и интерес человеческой жизни сосредоточен для Чехова в этом рассказе на личном, интимном, семейном, на отношениях между мужем и женой, на ожидании рождения «маленького человека». В этом рассказе Чехов ближе, чем где бы то ни было, подходит к Толстому, он даже перенимает толстовский повествовательный стиль и метод «диалектики души» вплоть до приемов, уже не раз испытанных Толстым.

«Ольга Михайловна ненавидела теперь в муже именно его затылок, барский, красиво подстриженный, лоснящийся, и ей казалось, что раньше она не замечала у мужа этого затылка». А. Плещеев указал на это место рассказа как на прямое подражание Толстому, и Чехов впоследствии изъял его. Но всех следов влияния толстовского стиля он устранить не мог. Вот, например, один из многочисленных «толстовских» эпизодов, характерный и для окончательной редакции: «Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы, — не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который по ее мнению был несправедлив» (VII, 141).

Нет сомнения, что Чехов был очень сильно захвачен толстовским строем мысли как по форме, так и по содержанию. Он сознательно опирался на Толстого в своем стремлении найти общеобязательный критерий для суждения о жизни вообще, русской жизни в частности. Он не последовал за Толстым в поисках этого критерия ни в область толстовской религии, ни в область его непротивленчества, хотя и требовал к нему серьезного и объективного, научного отношения (см. рассказ «Хорошие люди», 1886).

Несомненно, однако, что Чехов в 80-х годах разделял с Толстым его отчуждение от политики. Это не значит, впрочем, что человек политической мысли и страсти был тем самым осужден Чеховым. Его филиппики против политически мыслящих людей адресованы прежде всего эпигонам и подражателям, затвердившим механически и бесстрастно чужие формулы 60-х годов, ставшие для них суррогатами живой мысли. «Это полинявшая недеятельная бездарность, узурпирующая 60-е годы», — писал он Плещееву по поводу одного из героев рассказа «Именины». «Шестидесятые годы — это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его значит опошлять его» (XIV, 184, 185).

Больше того, еще до «Иванова» и «Именин», в рассказе «На пути» (1886) Чехов с глубоким сочувствием изобразил человека, вся жизнь которого ушла на служение общественно-политической идее, человека рудинской

- 370 -

складки. Характерно, что этот герой в глазах Чехова тот же ребенок по чистоте души, та же артистическая натура, т. е. тип человека, противостоящего обывательскому, мещанскому обществу. В герое «На пути» Чехова привлекает «способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства», которые «природа вложила в русского человека». Особенно дорогую цену приобретали люди этого рода при сопоставлении с теми их современниками, в которых воплотилось «бессилие души, неспособность воспринять глубоко красоту, ранняя старость», как, например, Огнев, герой рассказа «Верочка» (1887).

Вместе с тем «политическая невоспитанность» давала себя знать в творчестве Чехова 80-х годов. Характерным ее проявлением явилось его осуждение сословной вражды и ненависти, заметно сказавшееся в рассказе «Враги» (1887). Два одинаково несчастных человека начинают ненавидеть друг друга из-за того, что один из них — плебей, а другой — аристократ, и это для Чехова несправедливо и недостойно человеческого сердца. Чехов наделяет своего плебея, доктора Кирилова, чертами, ставящими его значительно выше пошловатого помещика Абогина, самое несчастье которого имеет оттенок тривиальности (от него сбежала жена). И тем не менее озлобление Кирилова против Абогина, как хочет показать Чехов, отдает «тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество» (VI, 38).

Отдав в 80-х годах известную дань отчуждению от политики, Чехов воспринял от Толстого его идеал «естественности» и простоты, хотя значительно расширил его пределы. Выше говорилось уже о том, что в это понятие естественности и непосредственной правды включалась, например, реакция на мир человека артистической души, что было совершенно чуждо Толстому. В «Именинах» с психологической глубиной воспроизводится самочувствие больного человека, самим физическим состоянием своим поставленного вне привычной и шаблонной жизненной колеи. При этом не нравственная сторона болезни интересует Чехова, ему важно испробовать еще один способ, при помощи которого можно было бы изъять человека из привычной обывательской среды и заставить его взглянуть на окружающее извне, как бы со стороны. Оказывается, что взгляд больного человека приобретает особую зоркость и обостренную чуткость не только к крупной, но и к мелкой, даже мельчайшей фальши, лжи, непорядочности и уродливости в отношениях между людьми, в самом строе жизни, в бытовом ее укладе; даже ничтожные, почти незаметные шероховатости в мыслях, поступках, словах, в одежде — в чем угодно — задевают нервы больного человека и заставляют их реагировать на все эти шероховатости с остротой и резкостью, недоступной нормальному, здоровому человеку с неизбежно притупившейся чувствительностью.

Именно в болезненном состоянии героиня «Именин» становится обличительницей лжи и фальши, коренящейся в общественных взглядах эпигонствующих обывателей; во время болезни ощущает она нестерпимую непорядочность мельчайших бытовых фактов, мимо которых в нормальном состоянии человек проходит с полным равнодушием.

Чехову-врачу необыкновенно важно также и то, что короткий период выздоровления от тяжкой болезни дает человеку возможность с огромной силой почувствовать ценность бытия и значительность самых простых радостей жизни. Так, поручик Климов в рассказе «Тиф» (1887), оправившись от болезни, испытывает «ощущение бесконечного счастья и жизненной радости, какую, вероятно, чувствовал первый человек, когда был создан

- 371 -

и впервые увидел мир... Он радовался своему дыханию, своему смеху, радовался, что существует графин, потолок, луч, тесемка на занавеске. Мир божий даже в таком тесном уголке, как спальня, казался ему прекрасным, разнообразным, великим» (VI, 109).

Этот пронизывающий взгляд больного или выздоравливающего человека сливается с авторским взглядом, и перед читателем вырисовывается утверждаемая автором норма отношения к миру «естественного», «первого» человека, свободного от бытовых и социальных условностей и предрассудков, характерных для современного общественного строя.

Трактуя болезнь как своего рода прозрение, Чехов однажды изобразил внезапное прозрение, нравственный кризис как своеобразную душевную «болезнь». В рассказе «Припадок» (1888), возникшем, как известно, под воздействием Гаршина, Чехов воспроизвел гаршинскую схему психологического рассказа: столкновение интеллигентного человека с внезапно поражающим его вопиющим фактом социального зла, тяжкий нравственный кризис, заболевание совести. Подобно Гаршину, Чехов в этом рассказе передает свой голос больному герою, позволяет ему возвести единичный факт социальной неправды в символ мирового зла, делает его безапелляционным судьей изъеденного этим злом общественного строя, принимает его трагическое отношение к миру как этическую норму.

Таковы разнообразные формы выражения положительного идеала в творчестве Чехова 80-х годов. Герой романтический, вольный человек из народа, художественная натура, ребенок, человек, разбуженный несчастьем — в образах людей такого типа отражаются разные стороны чеховского идеала; если сюда же прибавить смех как положительное и честное лицо юмористических произведений Чехова, то перечень прямых носителей авторской «нормы» на этом можно считать исчерпанным.

6

К тому времени, когда созданы были рассмотренные выше рассказы, литературная репутация Чехова вполне и окончательно укрепилась.

Уже в 1883 году Чехов подготовил к печати сборник своих рассказов под заглавием «На досуге», но книга не увидела света, повидимому, из-за материальных затруднений. В 1884 году вышел первый сборник Чехова «Сказки Мельпомены», почти не замеченный критикой. Зато сборник 1886 года «Пестрые рассказы» был уже воспринят как значительное литературное событие, хотя сам автор видел в нем лишь «беспорядочный сброд студенческих работишек, общипанных цензурой и редакторами юмористических изданий». Вскоре после выхода этого сборника Чехов был приглашен А. Сувориным в «Новое время» и на долгие годы стал его постоянным сотрудником.

Работа в «Новом времени» была для Чехова в материальном отношении гораздо более выгодна, чем сотрудничество в других изданиях, и Чехов несомненно ценил эту сторону дела. Репутация газеты как реакционного органа была ему хорошо известна, Чехов был чужд ее направлению и не раз возмущался «каторжными» писаниями Жителя (Незлобина-Дьякова) и Буренина. В то же время Чехов считал себя вправе помещать в газете свои рассказы, не сливающиеся с ее направлением, и видел даже некоторую заслугу в том, что место, занимаемое его рассказами, хоть отчасти уменьшает число газетных столбцов, отводимых под фельетоны нововременских публицистов. К «Новому времени» привязывали Чехова и

- 372 -

дружеские отношения, которые завязал с ним А. Суворин, видевший в молодом и популярном беллетристе капитальную опору своего издания. Многие демократически настроенные литераторы справедливо осуждали Чехова за его связь с газетой Суворина. В письме (1887 года) к брату Александру Павловичу Чехов не без горечи заметил однажды: «Меня чуть ли не обливают презрением за сотрудничество в „Новом времени“» (XIII, 285).

В марте 1886 года в литературной жизни Чехова произошло важное событие: к нему обратился с письмом Д. В. Григорович, внимательно следивший за работой начинающего писателя, в котором он признал громадный талант. Письмо Григоровича содержало в себе настойчивый совет уважать этот талант, развивать его и чуждаться срочной литературной работы. Письмо произвело на Чехова большое, сильное впечатление. Признание маститого писателя, корифея тургеневского поколения, значило для Чехова несравнимо больше, чем похвала газетной критики. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, — писал Чехов в ответном письме Григоровичу, — поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как вы приласкали мою молодость, так пусть бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенно люди глядят на таких избранников, как Вы; можете поэтому судить, что составляет для моего самолюбия ваше письмо. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно — гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду» (XIII, 191).

До Григоровича аналогичные советы давал Чехову Короленко: он и Гаршин были из числа тех немногих сверстников Чехова, которые ценили его талант и возлагали на него большие надежды. Через два с половиной года после письма Григоровича последовало и официальное признание литературных заслуг Чехова. В декабре 1888 года Академия Наук присудила ему половинную Пушкинскую премию за сборник «В сумерках», вышедший в августе 1887 года. Искренная радость Чехова, вызванная этим событием, была несколько омрачена завистью его коллег из числа сотрудников юмористических журналов, и Чехов расценивал такое отношение к себе не только как несправедливость, но и как неблагодарность: он не раз говорил о том, что своей премией проложил «маленьким литераторам» путь в большую литературу.