- 209 -

Минаев

1

Дмитрий Дмитриевич Минаев родился 21 октября 1835 года в Симбирске в небогатой дворянской семье. С раннего детства он жил в атмосфере литературных и художественных интересов. Отец поэта — Дмитрий Иванович, сначала строевой офицер, а затем военный чиновник, очень любил литературу и живопись, сам немного рисовал и писал стихи, которые в 1839 году заслужили похвальный отзыв Белинского.1

В 1846 году вышло наиболее известное его произведение «Слово о полку Игоря». Это не перевод, а скорее пересказ и отчасти вариации на мотивы «Слова», переключавшие его в план романтической поэмы. «Слово о полку Игоря» вызвало одобрительные отзывы ряда современников, и лишь один Белинский теперь уже сурово отнесся к нему, упрекнув Минаева за «разжижение, довольно бойкими стихами, довольно короткого и сжатого „Слова о полку Игоревом“», за «фразистость» и «риторику».2

В 1847 году Д. И. Минаев переехал со своей семьей в Петербург. В Петербурге он отдал сына в Дворянский полк, где будущий поэт одно время учился вместе с Василием Курочкиным и вместе с ним принимал участие в рукописном журнале. В эти годы Д. Д. Минаев сошелся и с Николаем Курочкиным.

Для характеристики той идейной атмосферы, в которой рос Д. Д. Минаев, следует отметить, что и его отец, и тогда еще студент первого курса Медико-хирургической академии Н. Курочкин, в связи с кругом их знакомств, привлекались к допросу по делу Петрашевского. Д. И. Минаев был знаком с петрашевцами А. П. Баласогло, С. Ф. Дуровым, А. И. Пальмом.3 Он нередко бывал у известного переводчика и педагога Иринарха Введенского, который преподавал русскую литературу в Дворянском полку. Кружок Введенского, который нередко посещали студенты Петербургского университета Н. Г. Чернышевский и Г. Е. Благосветлов, был идейно связан с петрашевцами. Политические настроения Д. И. Минаева достаточно ярко отражены в дневнике молодого Чернышевского. Чернышевский тепло отзывается о нем, как о человеке, резко отрицательно относившемся к николаевской

- 210 -

монархии, наделенном «светлым умом и благородною душою».1 Настроения отца и его знакомства не могли не оказать существенного влияния на формирование взглядов Д. Д. Минаева.

В 1852 году Минаев окончил курс учения в Дворянском полку и поступил на службу в симбирскую казенную палату. Здесь он прослужил около трех лет, а в 1855 году перевелся в Петербург, в земский отдел министерства внутренних дел. В середине 1857 года Минаев вышел в отставку и занялся исключительно литературной работой.

В первые годы своей литературной деятельности Минаев печатался во второстепенных петербургских журналах и газетах, выступая и с оригинальными стихотворениями (первое время преимущественно лирическими, а затем и сатирическими), и с переводами.

В 1859 году Минаев издал сборник пародий «Перепевы. Стихотворения Обличительного поэта. Выпуск I», а в следующем году напечатал краткую биографию Белинского в «Дамском вестнике» (1860, кн. 1 и 2) и отдельным изданием под псевдонимом: Д. Свияжский.2 Это был первый опыт биографии великого критика, написанный, кроме того, его восторженным почитателем. Вокруг имени и литературного наследия Белинского в 50—60-е годы велась упорная борьба, причем представители либеральных и консервативных кругов русского общества или безапелляционно и резко нападали на него, или пытались выхолостить и «обезвредить» революционную сущность его миросозерцания. Они старались доказать, что современные критики революционно-демократического лагеря являются якобы не настоящими продолжателями дела Белинского, а его «лжеучениками». Книга Минаева была проникнута стремлением восстановить подлинный смысл деятельности Белинского.

С начала 60-х годов Минаев становится постоянным сотрудником всех трех журналов, занимавших левый фланг русской периодической печати: «Современника», «Русского слова» и «Искры».

В течение трех с половиной лет (1861—1864) он вел в «Русском слове» фельетонное обозрение под общим заглавием «Дневник темного человека», в котором зло высмеивал враждебные демократическому лагерю явления общественной и литературной жизни. В прозаический контекст фельетона Минаев включал отдельные стихотворения, стихотворные фрагменты, драматические сценки. Он был одним из основных сотрудников «Русского слова».

Одновременно Минаев сотрудничал в «Современнике», печатая там преимущественно переводы (из О. Барбье, Байрона и др.). Член редакции журнала А. Н. Пыпин называл его в письме к И. А. Панаеву «одним из сотрудников, которыми журнал дорожит».3 Во время известной полемики 1864—1865 годов между «Современником» и «Русским словом» Минаев был на стороне первого и прекратил сотрудничество в «Русском слове».

Как уже было упомянуто, активное участие принимал Минаев и в «Искре». Старый знакомый Курочкиных, он начал сотрудничать в «Искре» со второго года ее издания, с 1860 года, и в течение четырнадцати лет, вплоть до прекращения журнала, поместил в нем огромное количество своих произведений. Пародии, стихотворные фельетоны, фельетоны в прозе, иногда вперемежку со стихами, драматические сцены, эпиграммы, переводы

- 211 -

и проч. Минаев печатал в «Искре» из номера в номер. Минаев был не только одним из самых деятельных сотрудников «Искры», но принимал также участие и в редакционной работе.

Д. Д. Минаев.

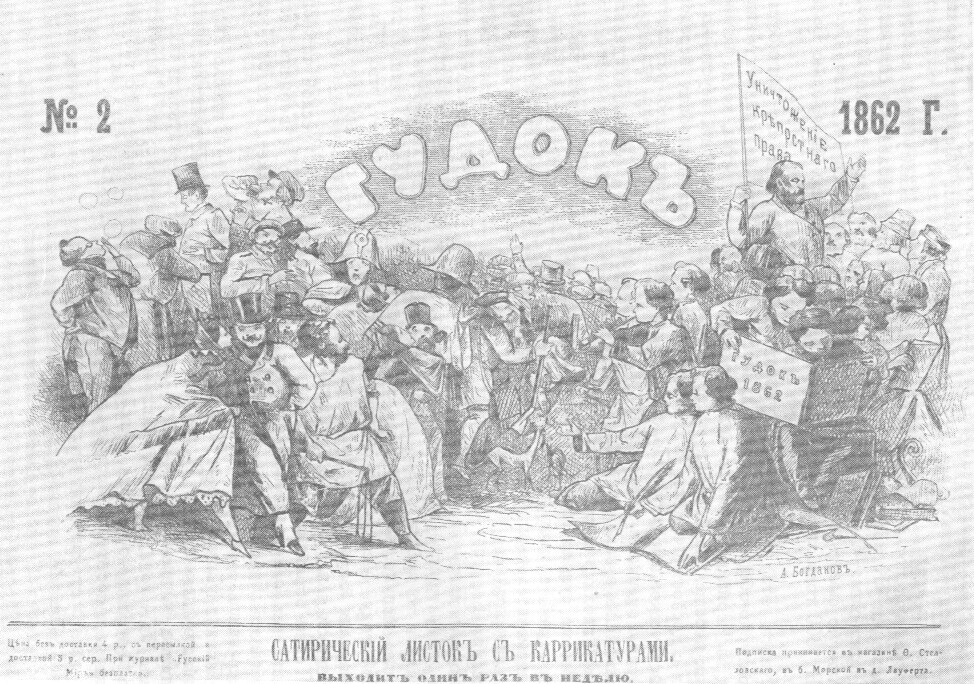

Фотография. 1860-е годы.В 1862 году Минаев несколько месяцев редактировал «Гудок», который был при нем боевым сатирическим журналом. В объявлении о подписке он следующим образом сформулировал свой взгляд на сатиру и ее общественное значение: «Отрицание во имя честной идеи, сатира и юмор во всех их проявлениях, преследование грубого и узкого обскурантизма, произвола и неправды в нашей русской жизни — вот те начала, которыми будет руководствоваться редакция „Гудка“... Мы верим в смех и в сатиру не во имя „искусства для искусства“, но во имя жизни и нашего общего развития; одним словом, мы верим в смех как в гражданскую силу».

Уже с первого номера читателям «Гудка» представилось совершенно необычное зрелище. На заглавной виньетке был изображен Герцен, произносящий речь жадно слушающей его толпе крестьян и молодежи; в руках у него знамя, на котором написано: «Уничтожение крепостного права». Помещение подобной виньетки было в ту пору большой смелостью; самое имя Герцена было с конца 40-х годов запретным для русской журналистики, тем более «крамольным» должно было казаться властям предержащим сочувственное его изображение. С другой стороны виньетки изображены представители крепостнической России, с ненавистью глядящие на Герцена, угрожающие ему и крестьянам нагайкой или ищущие спасения от страшной действительности в вине, любовных похождениях и т. п. По выходе первых номеров «Гудка» в публике начались разные толки, произошел большой переполох, дело дошло до самого Александра II, и по его распоряжению виньетка была запрещена.

С 1865 года Минаев сотрудничал и в третьем сатирическом журнале левого лагеря — «Будильнике», выходившем под редакцией ушедшего из «Искры» художника Н. А. Степанова.

С самого начала 60-х годов Минаев привлекает внимание полиции. В 1862 году III Отделение было обеспокоено тем, что Минаев, по имевшимся у него агентурным сведениям, переписывался с Герценом. С октября 1865 года Минаев, как и ряд других представителей радикальных общественных кругов, был отдан под постоянный негласный надзор полиции. После каракозовского выстрела он был арестован за сотрудничество в журналах, «известных своим вредным социалистическим направлением, в особенности „Современнике“ и „Русском слове“».1 В ведомости о поднадзорных

- 212 -

за 1867 год Минаев и В. С. Курочкин выразительно охарактеризованы как «нигилисты», которые «мало дают надежды к исправлению».1

После запрещения «Современника» и «Русского слова» Минаев, не оставляя работы в «Искре», стал систематически печататься в заменивших их «Отечественных записках» Некрасова и «Деле». В «Деле» он, в частности, возобновил свой «Дневник темного человека» под новым названием «С невского берега» и за новой подписью «Аноним».

Минаев сотрудничал и в ряде других журналов 70-х годов. Однако ни один журнал не мог предоставить Минаеву-сатирику столь широкого поля деятельности, как закрытая правительством в 1873 году «Искра» или «Будильник» 60-х годов. Последний, хотя и продолжал выходить, но совсем измельчал, и Минаев лишь изредка помещал в нем свои стихотворения. Этим, равно как и некоторыми особенностями сатирического дарования Минаева, объясняется, что с конца 70-х годов поэт перешел преимущественно к газетной работе; в газетах возможности были шире — фельетон становился непременной принадлежностью каждой большой газеты. В «Биржевых ведомостях», «Молве», «Петербургской газете», «Московском телеграфе» Минаев вел фельетонные обозрения «Чем хата богата» и «На часах», обильно включая в них свои сатиры и эпиграммы.

С самого начала своей литературной деятельности Минаев уделял много внимания переводческой работе. Он перевел «Дон Жуана», «Чайльд Гарольда», «Беппо», «Манфреда» и «Каина» Байрона, «Божественную комедию» Данте, «Германию» Гейне, «Дедов» Мицкевича, «Освобожденного Прометея» Шелли, стихотворения и пьесы Гюго, Барбье, Виньи, Мольера, Сырокомли, Гавличка, Ювенала и многих других. Зная только французский язык, Минаев пользовался большей частью подстрочным прозаическим переводом, и поэтому в ряде случаев ему не удавалось передать своеобразие мыслей и стиля переводимого поэта. Тем не менее заслуги Минаева в этой области совершенно бесспорны. Он впервые познакомил русскую читающую публику со многими выдающимися произведениями европейской литературы.

В 70-е годы Минаев выступил и как драматург. Но его пьесы «Либерал» (1870) и «Разоренное гнездо» (1874) успеха на сцене не имели, хотя вторая пьеса и была награждена Уваровской премией.

Умер Минаев 10 июля 1889 года.

2

Литературная деятельность Минаева тесно связана с демократическим лагерем 60-х годов и с традициями русской революционной мысли и литературы. Декабристы, Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов — вот кто оказал существенное воздействие на формирование его мировоззрения и направление его творчества.

В 1860 году в журнале «Светоч» (№ 1) было напечатано стихотворение Минаева «Вперед». Этот стихотворный призыв-воззвание заканчивается следующими строками:

Вперед!.. взывают чьи-то тени...

Их пять... глядят они на нас...

Скорей же, братья, на колени!..К словам «Их пять» была сделана сноска: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Белинский». Нет никакого сомнения, что все эти имена были

- 213 -

«Гудок». Заглавный лист с портретом А. И. Герцена в виньетке. 1862.

- 214 -

глубоко дороги Минаеву, но не о них всё же идет речь в стихотворении, и сноска эта лишь маскирует его подлинный смысл. Тени, взывающие о борьбе за лучшее будущее, — это, конечно, тени пяти повешенных декабристов. А свою преемственность от декабристов живо чувствовали и неоднократно подчеркивали все лучшие люди этой эпохи (Герцен, Некрасов, Шевченко и др.).

Через год после стихотворения Минаева Н. В. Шелгунов в известной прокламации «К молодому поколению» обратился к молодежи со следующим призывом: «...и да ведут... вас на великое дело, а если нужно, и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 декабря!».1

В 1860 году, как было указано, Минаев напечатал биографию Белинского.

Книга эта проникнута глубочайшим уважением к его личности и литературно-общественной деятельности. Особое значение придает Минаев, вслед за Чернышевским, последнему периоду его творчества, когда великий критик перешел на позиции материалистической философии, неустанно боролся с крепостничеством и самодержавием и пропагандировал передовое реалистическое искусство. Подобное понимание Белинского шло, разумеется, в разрез с оценками таких критиков, как А. В. Дружинин и Ап. Григорьев, принимавших в какой-то мере Белинского 30-х годов и считавших дальнейшую его эволюцию глубоким заблуждением.

Весьма существенно, что значительная часть книги Минаева является компиляцией, а иногда просто монтажем чуть-чуть измененных цитат из двух замечательных источников — из «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевского и «О развитии революционных идей в России» Герцена. Обращение именно к этим источникам весьма показательно для идейной физиономии молодого Минаева, только начинавшего свою литературную деятельность. Важно отметить, что книга Герцена еще не была в то время издана на русском языке. Русское литографированное издание, выпущенное кружком Зайчневского и Аргиропуло, вышло лишь в 1861 году. Между тем сопоставление текстов показывает, что Минаев пользовался именно этим переводом и, следовательно, он был ему известен в рукописи или в одном из списков.

Таким образом, книга Минаева пропагандировала в русской читающей публике как самого Белинского, так и Чернышевского и Герцена. Такой пропагандой Герцена была, конечно, и виньетка в «Гудке», о которой говорилось выше.

Поэзия Минаева тоже свидетельствует о его близости к идеологии революционной демократии. Тяжелое положение русского крестьянства, нищета, угнетение, эксплуатация, которой оно продолжало подвергаться и после реформы 1861 года, наконец, образ не только задавленного, но и протестующего, бунтующего мужика, — всё это нашло свое отражение в его творчестве («Сказка о восточных послах», «Пробуждение», «Доля» и др.).

...Берегитесь, чтобы в нем

Негодованье не проснулось,

Глаза не вспыхнули огнем, —читаем в стихотворении «Пробуждение».

Тесно связана с крестьянской темой и тема либерализма. Ряд сатир Минаева развенчивает громкие и пустые разглагольствования о «меньшом

- 215 -

брате». Очень любопытно стихотворение «Насущный вопрос», написанное под несомненным влиянием Добролюбова (его стихотворения «Чернь») и представляющее собой диалог «гражданина» и «толпы». Либеральный болтун — «гражданин» возмущен ропотом толпы, нарушающим покой «граждан». Он и ему подобные ведут, мол, толпу к истине и науке, озаряют ее житейскую тропу блеском знания, проливают слезы за бедных братьев и глубоко сочувствуют им; дорога Ломоносова открыта каждому «мужичку», — чем же они недовольны?

Чего же вам, безумцы, нужно?

Того ль, чтоб дождик золотой,

Как манна, падал прямо с неба,

Балуя праздностью народ?

Чего же вам недостает?

Чего ж хотите?..Толпа

Хлеба! Хлеба!

Та же тема лежит в основе остроумной сценки «Свой своему вовсе не брат» и ряда других стихотворений. Вообще либерализм показан Минаевым в его разнообразных обличьях и проявлениях — в политической жизни, литературе, повседневном быту.

Сатира Минаева в равной степени направлена как против дореформенных крепостнических порядков, так и против нарождавшейся буржуазно-капиталистической России. Социальное неравенство, произвол, бюрократизм, самодурство, преследование малейших признаков свободной мысли, полицейская слежка, промышленное грюндерство, акционерные общества и грязные делишки их заправил, железнодорожная горячка, банковские мошенничества и крахи, продажная пресса, пошлость и обывательщина — вот темы, неоднократно фигурирующие в произведениях Минаева.

Нередки также отклики Минаева на события западноевропейской политической жизни. В ряде произведений он разоблачал эксплуататорский строй буржуазных государств, представителей международной реакции, захватническую колониальную политику Англии и пр. («Демон», «Раздел», «На морском берегу»).

Минаев вел борьбу не только непосредственно с уродливыми явлениями российской действительности, но и с теми течениями русской литературы и публицистики, которые брали их под свою защиту или могли служить их идейным оправданием. Нет, пожалуй, ни одного более или менее значительного периодического издания, публициста, писателя реакционного или либерального лагеря, который не попал бы по тому или иному поводу в его сатирический фельетон или эпиграмму.

Острое социальное чутье и уменье быстро реагировать на злобу дня составляют сильные стороны поэзии Минаева. Если читать его сатирические произведения одно за другим в хронологическом порядке, то станет ясно, что возникновение тех или иных тем, их смена в поэзии Минаева связаны с ходом исторического развития России 60—80-х годов. В своих лучших произведениях Минаев высмеивал не общечеловеческие пороки или слабости, а явления и черты социально-исторические. Он откликался на те факты, которые были типичны и существенны для данного исторического момента и данной социальной среды. В предисловии к сборнику «Думы и песни» (1863) Минаев с иронией говорит о неизбежном гневе по его адресу того критика, который «из юмористических стихотворений признает только

- 216 -

помещенные в хрестоматии Галахова эпиграммы на скупцов, волокит, непризнанных стихотворцев и других Бавиев, и то потому только, что это — Бавии, а не действительные шарлатаны и самодуры всякого цвета и роста...» (стр. II). Вслед за Добролюбовым Минаев беспощадно отзывается о поэтах, обличающих лишь частные недостатки и несовершенства современной жизни, но не желающих видеть их подлинные причины и боящихся поколебать самый «порядок вещей» («Дуэт» — пародия на Розенгейма).

Однако стихотворения Минаева далеко не равноценны. Разумеется, размах его сатиры был весьма ограничен цензурными условиями, но слабые ее стороны не могут быть объяснены исключительно цензурой. Минаев писал и переводил огромное количество стихов, что не могло не сказаться на их качестве. Чрезмерная плодовитость снижала и поэтическую выразительность и идейную ценность литературного творчества Минаева. Недаром не только классово враждебные ему критики, но и люди одного с ним лагеря упрекали Минаева в поверхностности, в том, что незначительные факты, привлекающие его внимание, нередко заслоняют в его сознании движущие силы эпохи, наконец, в том, что во многих его стихах больше смеха ради смеха, чем протеста против безобразий и нелепостей русской жизни. Было бы ошибочно рассматривать многописание Минаева исключительно как следствие его материальной нужды; оно связано и с самой сущностью его таланта, которому были несвойственны тщательное обдумывание и шлифовка произведений. Есть также доля правды в утверждениях, согласно которым «каламбур, игра слов, трудная и какая-нибудь особенно фокусная рифма всегда соблазняли его, настолько соблазняли, что заслоняли собою подчас мысль».1

Всё это не противоречит, однако, общей демократической направленности творчества Минаева. Несмотря на все недостатки, снижавшие в глазах современников, снижающие и в наших глазах ценность его поэзии, литературная деятельность его прошла далеко не бесследно. «Минаев — не мыслитель, открывающий людям новые пути в области мысли, — писал о нем Николай Курочкин, — но он, так сказать, популяризатор идей прогресса и гуманности».2 Вернее, Минаев и не популяризатор этих идей, он занимался не менее почетным и важным делом: расчищал им путь, высмеивал враждебные им явления в жизни и литературе.

«Отрешаясь от практических стремлений века, — писал Минаев в статье «Старая и новая поэзия» о поэтах школы «чистого искусства», — эти литературные жаворонки не умели понять, что каждый поэт тоже практический деятель в собственных своих произведениях...».3 Таким практическим деятелем, поэтом-публицистом и был он сам. Минаев живо откликался на злободневные события общественно-литературной жизни, как бы выполняя тот пункт программы «Искры», о котором в объявлении о подписке на 1859 год говорилось следующее: «Рядом с сатирою строго-художественной читатели будут постоянно встречать в нашем издании ту вседневную, практическую сатиру..., которая, уступая первой в глубине содержания и красоте формы, достигает одних с нею результатов всем доступною меткостью выражения и упорством в непрерывно продолжающемся преследовании общественных аномалий». Главным образом в плоскости этой

- 217 -

повседневной сатиры, иногда блестящей по форме, и необходимо рассматривать литературную деятельность Минаева.

Интересно, что и сам Минаев именно так оценивал свою работу. «Не сознавая себя достаточно сильным для олицетворения современного зла в общих художественных формах, — писал он в цитировавшемся выше предисловии к «Думам и песням», — автор зато ясно видит нелепости, его окружающие, ясно сознает на самом себе тяготение этого зла и откликается на него протестом». Его стихотворения «отзываются только на одни частные явления и факты», на первый взгляд незначительные, «но вместе с тем характерные по своему отношению к времени и к общественному прогрессу, и, относясь к сатире как частное к общему, служат для последней только материалами, черновыми тетрадями — не более» (стр. II—III).

В связи с этой скромной автохарактеристикой нужно всё же еще раз подчеркнуть, что среди произведений Минаева есть изрядное количество вещей, являющихся не только живыми откликами на злобу дня, но и серьезными сатирическими обобщениями, значение которых выходит далеко за пределы конкретных фактов, их вызвавших.

Неоднократно высказывалось мнение, что Минаев во вторую половину своей литературной деятельности эволюционировал вправо и перешел на позиции буржуазного либерализма. Утверждение это неосновательно. В 70—80-е годы слабые стороны его поэзии, действительно, получили свое дальнейшее развитие. Причины этого коренятся и в необходимости сотрудничать в газетах, направление которых далеко не отвечало его взглядам и симпатиям, и в общих тенденциях эпохи. В стихах Минаева появляется больше легковесного смеха и откликов на мелкую злобу дня; усиливаются в них минорные ноты, исчезает, как у многих его современников, вера в возможность в недалеком будущем коренного переустройства русской жизни, которое казалось таким близким в 60-е годы. И всё же неизменной остается общая демократическая направленность творчества Минаева, которое, как и раньше, пронизано волнением поэта о благе и счастье родного народа. Она отчетливо сказалась в таком, например, стихотворении, как «Сон великана». Минаев скорбит в нем о пассивности и неподготовленности народных масс к революции, сознавая в то же время, что без их участия революция произойти не может. Эта скорбь была свойственна всем наиболее чутким представителям передовой интеллигенции 70—80-х годов. Вместе с тем Минаев попрежнему низводит с пьедестала всё враждебное широким народным массам. Он обличает всё более сгущающуюся политическую реакцию, клеймит ренегатов, с горечью пишет о превращении многих своих современников в обывателей и тепло вспоминает о 60-х годах — периоде революционного натиска и расцвета демократической мысли («Две эпохи»). Минаев попрежнему преследует своей сатирой и пережитки крепостничества, столь сильные еще в русской жизни, и новые капиталистические цепи. И в этом неразрывная связь поэта со всеми революционными и демократическими течениями его времени.

3

Минаеву, как и другим поэтам некрасовского направления, было чуждо противопоставление искусства и жизни, поэтической мечты и реальной действительности, которое лежало в основе эстетических взглядов и поэтической практики представителей «чистой поэзии». В предисловии к сборнику «Думы и песни» Минаев с иронией писал о современных русских поэтах, областью которых является «мир греческих богов, древних и

- 218 -

новых красавиц и чувств возвышенно-патриотических или нежно-сантиментальных»; в отличие от них, заявляет Минаев, он «не считает себя художником, стоящим выше явлений современной действительности» (стр. II).1 Для Минаева нет «низких» предметов, недостойных поэтического изображения; он широко и свободно вводит их в свои стихотворения. Общие представления об эстетических отношениях искусства к действительности, о социальной роли искусства определяли не только тематику, но и язык поэзии Минаева. Между поэтическим языком и языком разговорным не существовало для него никакого разрыва.

Эти особенности поэзии Минаева связаны в первую очередь с Некрасовым. Идейно-художественное воздействие поэзии Некрасова было для него, как и для многих других писателей 60-х годов, очень существенным фактом. Разнообразное отражение отдельных образов, мотивов и самой поэтической манеры Некрасова нетрудно обнаружить и в лирике, и в поэмах, и в сатире Минаева. Вот несколько примеров.

Стихотворение «Доля» — рассказ старика-крестьянина о том, как жена его сына приглянулась немцу-управителю и как сын, застав их вместе и расправившись с ними, сжег господский дом, — близко по самому своему тону к таким вещам Некрасова, как «В дороге». И отношение крестьянина к фактам, о которых он рассказывает, и особенности народного языка, и начальная реплика автора, адресованная к старику, и пр. — всё это в своей основе, несомненно, восходит к Некрасову.

Поэма «Та или эта?» по своей теме, идее и стилю тесно связана с Некрасовым и прежде всего с «Убогой и нарядной». Два противопоставленных друг другу образа торгующих собою женщин, рассказ об их прошлом, о том, как они «дошли до жизни такой», отдельные детали (отец Наташи — вечно пьяный, угрюмый приказный; сын второй героини, рожденье которого встречается проклятьем, и пр.) близко напоминают Некрасова.

Некрасовские интонации, и притом весьма разнохарактерные, — и свойственные его сатирическим фельетонам и чисто лирические, — отчетливо звучат во многих других вещах Минаева. Например, интонации первого типа — в сатире на Суворина «Через двадцать пять лет» и второго типа — в стихотворении «Целое лето нет дождичка с неба...». Последнее, если не считать его довольно плоской юмористической концовки, навеяно «Несжатой полосой».

В стихотворении «1-е января» мы находим специфически некрасовский сплав элементов сатиры и лирики и специфически некрасовские интонации:

Блеском нарядов смущается глаз —

Бархат и соболь и мягкий атлас,Только ходи да записывай цены...

Моды столичной гуляют манкены,И усмиряет капризный мой сплин

Выставка женщин, детей и мужчин.Это стихотворение по своей художественной манере, по своему методу очень близко к Некрасову. Перед нами будто бы беглые, несвязные зарисовки внешней жизни петербургской улицы (в какой-то мере аналогичные некрасовскому циклу «О погоде»), сквозь которые проступает трагическая сторона будничной действительности, социальные противоречия большого города.

- 219 -

Отражение поэзии Некрасова имеет у Минаева двоякий характер. Иногда это простое подражание, повторение некрасовских тем, мотивов, образов; в других случаях — следование общим принципам некрасовской поэзии и создание своих собственных, оригинальных произведений на их основе.

Лирика занимает в литературном наследии Минаева немалое место, но как лирик он, конечно, наименее интересен. В лирических стихотворениях и несатирических поэмах он подражателен, а кроме того, нередко впадает в риторику, в мало ему удающийся патетический тон. Лишь немногие из его лирических вещей звучат самостоятельно и проникнуты подлинным поэтическим чувством.

Для эволюции лирики Минаева характерен его переход от «некрасовской» линии к «надсоновской». Некая размагниченность, усталость свойственны ей в 70—80-е годы. Обозначение «надсоновская» употреблено, разумеется, условно, поскольку настроения значительных кругов русской интеллигенции, подавленных политической реакцией, получили лишь наиболее яркое выражение в творчестве Надсона, но наметились независимо от него у ряда других поэтов 70-х годов, в том числе и у Минаева.

Существенной чертой поэзии Минаева является обилие намеков. Один пример (последняя строфа стихотворения «Вперед» — о тенях повешенных декабристов) был в иной связи приведен выше. Особенно много намеков, естественно, в сатире Минаева. Так, юмористические куплеты «Роковое число» кончаются строками:

Чтоб горя в жизни не иметь им,

Во избежанье всяких бед,

Шепнул бы я еще о третьем...

Да, жалко, времени мне нет.Несомненно, речь идет здесь о III Отделении. Иногда намек касается лишь одной или ряда деталей, в других случаях раскрытие его является ключом к общему замыслу произведения. Своеобразная игра намеками лежит в основе стихотворения «Современные стансы», где в конце каждой строфы неизменно повторяется:

Нужна нам кон...

Нужна нам кон...Но в то время как читатель ожидает, что вот-вот будет произнесено слово «конституция», ему то и дело дается иная, цензурная и, разумеется, мнимая разгадка («концессия другая, третья», «консервативная газета», «кончина бабушки богатой», «конно-железная дорога» и пр.), которая, конечно, отнюдь не устраняет из его сознания подлинной.

Широкое использование намеков было вызвано цензурными условиями, невозможностью говорить о многих вопросах прямо и открыто. Но не всегда, конечно, явление это связано непосредственно с цензурой. Нередко на недосказанности и иносказании, рассчитанных на догадливость читателя, построен комический эффект произведения.

В своих сатирах Минаев нередко пользовался маской благонамеренного человека, чуждого всяких «крайностей». Благонамеренный человек восхваляет то, что подлежит осмеянию, он выражает в предельном развитии, в доведенном до своего логического конца виде враждебный поэту образ мысли, — в результате происходит то же развенчание, но вскрывающее несостоятельность враждебной идеологии и отрицательные стороны действительности как бы изнутри.

В большинстве случаев маски эти конструировались Минаевым, как и другими искровцами, на каждый данный случай, в связи с сатирическими

- 220 -

откликами на те или иные явления общественной и литературной жизни. Но есть у него и одна устойчивая маска, вроде Козьмы Пруткова или вымышленных Добролюбовым поэтов Конрада Лилиеншвагера, Якова Хама и Аполлона Капелькина. Именно с Козьмой Прутковым связан в первую очередь отставной майор Михаил Бурбонов. Это не только один из многочисленных псевдонимов Минаева, а созданный им образ, от имени которого написано множество стихотворных и прозаических фельетонов и издана целая книга «Здравия желаю! Стихотворения отставного майора Михаила Бурбонова» (1867). В писаниях Бурбонова имитируется и самый тон и взгляды на жизнь и искусство солдафона с их прямолинейностью, тупостью и грубостью, имитируются и вместе с тем, конечно, высмеиваются. Впрочем, тут же, сквозь маску Бурбонова, высмеиваются и конкретные литературные (Фет, Розенгейм и др.) и социальные явления, лежащие за пределами данного образа.

Большое значение в поэзии Минаева имеют остро́та и каламбур. То естественно вырастая из общего иронического тона повествования, то возникая совершенно, казалось бы, неожиданно, они усиливают сатирическое жало стихотворения, способствуют полной дискредитации высмеиваемого человека или факта, делая его нелепым и ничтожным.

Особенно важную роль играет каламбур в эпиграммах, являясь нередко их основой. Игра на двойном значении слова «донесет», разоблачающая литературную и публицистическую деятельность Б. Маркевича («Б. Маркевичу»), ироническое согласие с поэтом, который сравнивает себя с Байроном: «Поэт Британии был хром, А ты — в стихах своих хромаешь» («Аналогия стихотворца»), характеристика «текущей журналистики» — «Она поистине „текущая“, Но только вспять» («Необходимая оговорка»), — таких примеров можно было бы привести очень много. Наряду с двойным значением слов Минаев использует также звуковую близость далеких по своему смыслу понятий: пьеса сыграна «С шиком, с шиком: громко шикали» («После бенефиса»). Иногда каламбур строится на том, что читатель в сочетании более или менее «невинных» слов разгадывает другие, звучащие почти так же, но имеющие острый политический смысл. Примером может служить строка из стихотворения, связанного со студенческим движением 1861 года, «Кумушки»: «Гнать, и гнать, и гнать его» — «Гнать и гнать Игнатьева».

Не всегда, впрочем, стержнем эпиграммы Минаева является каламбур. Многие неожиданные и остроумные концовки не связаны с игрой слов. Таково упоминание о «всеобщем знакомце» Хлестакове в последней строке превосходной эпиграммы «Вопрос», собирающее в одном фокусе перечисленные факты.

Иногда в качестве концовки использована пословица: эпиграмма на Мещерского завершается строкой: «В семье не без урода». Есть у Минаева эпиграммы, построенные в форме характеристики («История одного романиста», «Вестнику Европы», «Вопрос»), в форме диалога («Печальный выигрыш») и др.

Минаев-эпиграмматист является подлинным мастером, одним из наиболее ярких представителей этого жанра. Сжатость и отточенность, блестящая изобретательность, разнообразие приемов отличают его эпиграммы: два автора, которые, «на удивленье многим, Являются одним четвероногим» («При чтении романа „При Петре I“»); «сумасшедшая задача», возникшая под влиянием картины Лемана «Дама под вуалью» — «Картину написать на тему „Дама, Из комнаты ушедшая“»; или похвала художнику нарисовавшему картину «Сапожник»:

- 221 -

Сюжет по дарованью и по силам

Умея для картины выбирать,

Художник хорошо владеет... шилом —

Тьфу! — кистью — я хотел сказать.Острота и каламбур, наиболее ярко ощутимые в небольшой эпиграмме, имеются у Минаева и в сатирическом фельетоне и в сатирической поэме. При этом следует еще раз подчеркнуть, что в большинстве случаев они не могут быть расценены как простой словесный фокус. Напротив, они являются одним из составных элементов социальной оценки.

Касаясь арсенала художественных средств Минаева, нельзя не упомянуть о его рифме. Каламбурная рифма Минаева обращала на себя внимание уже его современников. Выдумка Минаева в области рифмы была поистине поразительна. В ряде небольших вещей Минаева, главным образом в двустишиях и четверостишиях, рифма является центральным моментом; ради нее, ради производимого ею эффекта написаны стихи. Таков, например, отдел «Рифмы и каламбуры» в сборнике «Всем сестрам по серьгам» (1881). Это, так сказать, поэтические эксперименты и в каком-то смысле заготовки для будущих произведений. Но каламбурные рифмы и вообще составные рифмы, которые в XIX веке встречались преимущественно в юмористической поэзии, мы находим в изобилии и в других вещах — эпиграммах, сатирах, поэмах, где они уже не являются самоцелью. «Гимназии — гимн Азии», «Царьград нам — ретроградным», «капиталисты — заготовь себе девиз ты», «ведь чины — ветчины», «невесты — получишь вес ты», «повредит ли скалам буря — каламбуря», «субсидия — во всяком виде я», — этот список можно было бы значительно увеличить.

Каламбурная рифма обновляет самое звучание стиха, разбивая его сглаженность и неощутимость; она делает еще более выразительными важные в смысловом отношении поставленные в конец строк рифмующиеся слова. При помощи каламбурной рифмы поэт нередко сближает далекие на первый взгляд понятия, используя это сближение, открывающее новые смысловые возможности, для выражения общей идеи произведения.1

Разумеется, каламбурная рифма встречается не только у Минаева, но и у других поэтов его времени. Однако у Некрасова, Курочкина и других это сравнительно редкое и для них в общем не столь характерное явление, между тем как у Минаева она стала одной из существенных черт поэтики.

В мемуарах о Маяковском и в его собственных статьях приведен ряд экспериментальных стихов и заготовок, аналогичных минаевским. Да и общая роль каламбурной рифмы в поэзии Маяковского, правда, более отчетливо осознанная им, позволяет утверждать, что его предшественником в этой области был именно Минаев.

Минаев был мастером стихотворного сатирического фельетона. Для сатирического фельетона Минаева характерна легкость включения злободневного и полемического материала и легкость перехода от одной темы к другой (когда фельетон построен по типу «обозрения»), та легкость, без которой фельетон становится неуклюжим, неповоротливым. Этому вполне соответствует бойкость и непринужденность стиха и слова, сообщающая фельетону естественные разговорные интонации, внутренне мотивирующая всякого рода отступления, отклонения в сторону и пр. По такому принципу сатирического фельетона построены по существу и комические поэмы

- 222 -

Минаева («Юлий Цезарь», «Евгений Онегин нашего времени» и др.)» в которых вокруг центральной темы наслаивается много непосредственно не связанного с нею материала. Иногда эта центральная тема и вовсе отходит на задний план.

Гибкость и непринужденность стиха связана у Минаева с несомненным даром импровизации. Именно об этом писали в первую очередь все мемуаристы. Минаев мог мгновенно сочинить блестяще отточенную эпиграмму или почти без подготовки говорить в стихах на заданную тему.

Но, являясь значительным преимуществом Минаева, легкость импровизации имела и свои отрицательные последствия. Ею объясняется огромная плодовитость Минаева. Не знавший меры и не очень требовательный к себе, он нередко портил свои интересно задуманные вещи, писал многословно, не умея во-время остановиться, нагромождая всё новые и новые десятки строк. И «болтовня» из стилистической манеры становилась тогда простой несдержанностью речи.

Говоря о сатирическом фельетоне Минаева, нельзя не отметить, что именно он был отцом стихотворного газетного фельетона на злобу дня; с конца XIX века фельетон этот стал непременной принадлежностью каждой крупной столичной и провинциальной газеты, но, правда, в большинстве случаев совершенно выродился и измельчал.

Значительное место в творчестве Минаева занимают и пародии. Он является одним из самых известных пародистов 50—60-х годов. В своих пародиях Минаев брал под обстрел и политическое лицо, и эстетические принципы, и литературную манеру своих противников. Он высмеивал тематическую узость «чистой поэзии» и ее изолированность от современной общественной жизни, нарочитую неясность настроений и установку на иррациональность человеческой психологии, эротику и внешнюю красивость. Ряд пародий посвящен лирике Фета (отчасти в связи с его крепостническими статьями в «Русском вестнике»), казенно-патриотическим, шовинистическим стихам Бенедиктова, Майкова и других, либерально обличительной гражданственности типа Розенгейма и слезливому филантропизму. Большинство пародий Минаева направлено против отдельных стихотворений Фета, Полонского, Майкова, Мея, Щербины, Случевского, Бенедиктова, Крестовского и др. Но есть у него и пародии синтетические, высмеивающие те или иные тенденции современной поэзии.

Не все пародии Минаева в равной степени остры и удачны. В хорошей пародии должны быть тонко схвачены и в то же время смещены и дискредитированы поэтические особенности пародируемого объекта. Между тем некоторые пародии Минаева могут быть приняты за плохие стихотворения высмеиваемых поэтов или подражания им; второй план, необходимый в пародии, теряется, и самое ощущение ее не возникает у читателя.

Зато как зло высмеян Кукольник в «Монологе художника...», Бенедиктов в «Бале», Фет в «Лирических песнях с гражданским отливом» и «без гражданского отлива», сколько меткого и язвительного в цикле «Мотивы русских поэтов». В своих пародиях и сатирах Минаев бывал грубоват, но вряд ли это можно считать просто недостатком (так грубоват был впоследствии и Маяковский). Зато он попадал в цель. Вот один пример.

Как известно, Фет неоднократно заявлял в своих стихах о невыразимости душевной жизни, о том, что логическое слово непригодно для передачи иррациональной глубины человеческих переживаний, и ориентировался на иные, внелогические качества слова. Одно из программных стихотворений Фета кончалось следующим восклицанием:

- 223 -

О, если б без слова

Сказаться душой было можно!В своей статье о поэзии Фета, изобилующей пародиями на него, Минаев ответил ему следующим пародийным четверостишием:

Гоняйся за словом тут каждым!

Мне слово, ей богу, постыло!..

О, если б мычаньем протяжным

Сказаться душе можно было!1Это, конечно, не простая грубость и не просто балагурство. Здесь заключена резко отрицательная оценка отношения Фета к слову, а вместе с ней и совершенно иное понимание природы и задач литературы.

Было бы преувеличением назвать Минаева крупным поэтом, но совершенно несправедливо и то пренебрежительное отношение к нему, которое сохранилось у многих до нашего времени. Несправедливо, как мы видели, мнение о нем, как о беспринципном юмористе (вроде Лейкина в поэзии), потому что при всех своих недостатках и срывах он был тесно связан с демократическими идеями и демократическим движением 60-х годов. Поэт некрасовского направления, незаурядный мастер стиха, он поставил свой талант на службу передовым идеям своего времени. Минаев является одним из создателей сатирического фельетона; многие его произведения этого жанра отличаются и художественной выразительностью и публицистической остротой. Выдающийся пародист своего времени, он беспощадно высмеивал чуждые демократическому лагерю литературные явления, в первую очередь поэтов школы «искусства для искусства». Наконец, Минаев является одним из самых блестящих эпиграмматистов, чьи эпиграммы, отточенные, хлещущие врага, остроумные, поражают разнообразием и богатством выдумки. Несомненны его заслуги и в области перевода. Всё это дает полное основание утверждать, что у Минаева есть свое оригинальное поэтическое лицо и свое место в истории русской поэзии XIX века.

СноскиСноски к стр. 209

1 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IV, СПб., 1901, стр. 227—228.

2 То же, т. X, 1914, стр. 413.

3 Петрашевцы. Сборник материалов, т. III, М. — Л., 1928, стр. 360—361; Дело петрашевцев, т. II, изд. Академии Наук СССР, М. — Л., 1941, стр. 112; т. III, М. — Л., 1951, стр. 205, 248, 278—280.

Сноски к стр. 210

1 Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. I, Гослитиздат, М., 1939, стр. 362, 371, 395, 400 и 402.

2 Виссарион Григорьевич Белинский. Биографический очерк Д. Свияжского, СПб., 1860, 94 стр.

3 «Вестник Европы», 1915, № 4, стр. 139.

Сноски к стр. 211

1 Центральный Государственный исторический архив (Москва). Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, 1866, № 163, л. 85.

Сноски к стр. 212

1 Центральный Государственный исторический архив (Ленинград). Дело департамента полиции исполнительной..., 1868, № 838, ч. 10, л. 658.

Сноски к стр. 214

1 Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг. Изд. 2-е, ГИЗ, М. — Пгр., 1923, стр. 80.

Сноски к стр. 216

1 Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. I, изд. 2-е, СПб., 1905, стр. 37.

2 Н. Курочкин. Библиографическая параллель. «Дело», 1868, № 1, отд. «Современное обозрение», стр. 23.

3 «Дело», 1869, № 5, отд. «Современное обозрение», стр. 26.

Сноски к стр. 218

1 Насмешливо отзываясь о «возвышенно-патриотических» чувствах, Минаев имел, конечно, в виду лжепатриотизм официальных кругов.

Сноски к стр. 221

1 Высокую оценку мастерства Минаева в области рифмы дал Горький в письме к поэту Дм. Семеновскому (Дм. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи, изд. 2-е, изд. «Советский писатель», М., 1940, стр. 26).

Сноски к стр. 223

1 М. Бурбонов. Лирическое худосочие. «Русское слово», 1863, № 9, отд. II, стр. 24.