- 355 -

Карион Истомин

Одновременно с С. Медведевым, в начале 80-х годов XVII в., выступил в качестве поэта его земляк и дальний родственник — Карион Истомин. Сын курского подьячего, Истомы Заулонского или Заболонского,

- 356 -

Карион Истомин родился в конце 40-х годов XVII в. Около 1676 г. он принял монашество в одном из курских монастырей и вскоре по вызову С. Медведева переехал в Москву. Здесь он вначале поселился в Спасском монастыре вместе с С. Медведевым, под руководством которого начал изучать латинский язык, а затем перешел в Чудов монастырь, где поступил в число учеников патриаршей школы. Школа эта находилась в ведении «грекофилов», а Карион Истомин здесь получил возможность основательно изучить греческий язык. В 1679 г. Карион Истомин поступил на службу на Печатный двор, сперва в качестве рядового писца и чтеца, а с 1682 г. — в качестве книжного справщика. На Печатном дворе К. Истомин проработал 22 года. С 1698 по 1701 г. он занимал ответственную должность начальника Печатного двора; в 1701 г., в связи с реорганизацией Печатного двора, Карион Истомин, по указу Петра, сдал эту должность справщику Федору Поликарпову. Оставив службу на Печатном дворе, К. Истомин временно уехал в Новгород, куда его пригласил новгородский митрополит Иов для перевода книг с греческого и латинского языков и преподавания в организованной им в Новгороде школе. Умер Карион Истомин в Москве в 1717 г.

Карион Истомин принадлежал к числу тех московских просветителей второй половины XVII в., которых один из второстепенных писателей того времени, иеродиакон Дамаскин, метко назвал «пестрыми». В вопросе о направлении высшего образования в Москве, просвещения вообще, «пестрые» занимали примирительную позицию между «западниками» и «грекофилами», уподобляясь, по образному выражению того же Дамаскина, трости, колеблемой ветром то в одну, то в другую сторону. Одним из «пестрых» был К. Истомин и как поэт. Искусству слагать стихи он учился сперва у Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, а с 1685 г. — у братьев Лихудов. Как поэт он, следовательно, воспитывался под перекрестным влиянием двух традиций: украинского школьного «барокко» и новогреческой ученой поэзии.

Первым по времени стихотворным произведением К. Истомина была целая книга приветственных стихов царевне Софье Алексеевне, поднесенная в 1681 г.; книга эта не дошла до нас. Через год, 12 ноября 1682 г., К. Истомин поднес царевне свой второй сборник стихотворений. Сборник состоит из небольшого вступления и шестнадцати стихотворений, составленных 11-сложными силлабическими стихами. По своему содержанию все эти стихотворения представляют собою просьбу об учреждении в Москве учебного заведения, в котором бы преподавались «свободные» науки; поэт здесь подробно говорит о значении просвещения, восхваляет ум Софьи, напоминает ей о заботах отца ее и брата образовать своих подданных и просит, чтобы она умолила братьев своих Иоанна и Петра утвердить в Москве полный курс «наук совершенных»:

Сотвори людем твою царску милость,

Покажи Россом многу добротливость,

Поставь трапезу мудрости словесну,

Тщанием твоим к жительству небесну...Стихи К. Истомина были, видимо, благосклонно приняты царевной; во всяком случае, с 1682 г. К. Истомин стал систематически посвящать свой досуг поэзии.

Поэтическое наследство К. Истомина очень велико. Писал К. Истомин в самых разнообразных жанрах; наряду со стихами приветственными,

- 357 -

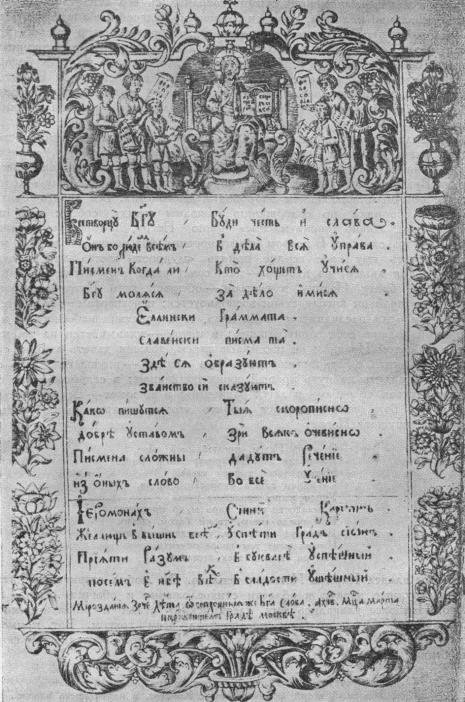

Букварь Кариона Истомина, изд. в Москве в 1692 г. Выходной лист

- 358 -

поздравительными, панегирическими, сохранились его стихотворные акафисты, молебны, молитвы, надписи к иконам, надгробные эпитафии. Поэт он был плодовитый. Кроме отдельных стихотворений, в рукописях хранятся целые сборники его стихов: «Книга Вразумление, стихотворными словесы состоящаяся...» (1683), сборник стихотворений в честь богородицы и святых под заглавием «Книга Стамна духоносная или Ведры...» (1690), стихотворная биография Иисуса Христа под заглавием «Едем си есть сладость прохлаждающая и вразумляющая человека зрением духовным...» (1693) и др.

Из числа этих сборников по содержанию наиболее интересен первый, посвященный одиннадцатилетнему царю Петру Алексеевичу, — «Книга Вразумление». Сборник состоит из девяти стихотворений. Начинается «Книга Вразумление» стихотворным обращением к царю Петру Алексеевичу с обычным пожеланием здоровья и многолетия. Все девять стихотворений сборника по содержанию связаны между собою: все они представляют собою «вразумление» царю Петру, которое ему чинит устами автора сам бог. В первом стихотворении бог увещевает юного монарха вручить ему свое сердце, приять «мудрость света», чтобы быть полезным для людей; во втором — дает совет быть «помогателем в самодержавстве» брату Иоанну, в третьем — обещает дать Петру мудрость, плодами которой он впоследствии воспользуется; в четвертом — говорится, что Петр избран наследником «века ина», т. е. царствия небесного, к которому он должен себя приуготовить; в пятом — указывается на то, что вместе с братом Иоанном он поставлен царем, должен давать людям суд правый и «жити с мудростию добро»; в шестом — внушается, что он должен наставлять на путь правый своих подданных; в седьмом — что он должен учиться «с рабами в летех равными»; в восьмом — ему обещается награда от бога, если он будет любить его; в девятом, заключительном, — бог внушает Петру:

О царю Петре, прелюбезный сыне,

Российска царства преизрядный крине!

Матери твоей ты еси утеха,

Се аз ти даю в мудрости поспеха.

Учися ныне, прилежно учися

В младости твоей царь мудр просветися.

Пой предо мною, твоим богом, смело,

Явль суд и правду, гражданское дело.

Имаши мене тем добре почтити,

Матерь твою и всех веселити...Стихом владел Карион Истомин неплохо. Он любил ставить себе технически трудные задачи в области стихосложения и обычно решал их удачно. Наиболее удавались ему «леонинские» стихи с рифмующимися полустишиями. Эти стихи он предпочитал всем другим. Вот пример, наглядно показывающий, как справлялся К. Истомин с «трудными» формами стиха:

Преславну чуду явльшуся всюду всяк присмотрися, богу дивися,

Како незримый всеми любимый Иисус Христос, в плоти днесь возрос...Как поэт Карион Истомин еще ждет своего исследователя.

Особо должны быть отмечены заслуги К. Истомина в деле пропаганды стихотворной культуры. Автор нескольких учебных руководств, К. Истомин охотно пользовался стихами как орудием популяризации тех

- 359 -

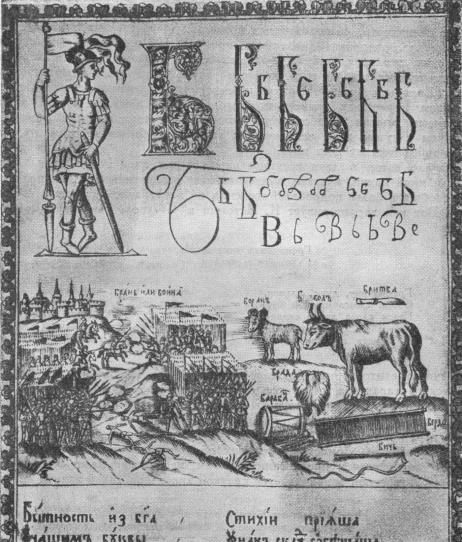

Букварь Кариона Истомина, изд. в Москве в 1692 г.

или иных научных сведений. Показательны в этом отношении два его «лицевых» учебника: «Малый букварь», в 1694 г. выдержавший два издания, большой «Букварь», изданный в 1696 г., и «Полис, си есть Град царства небеснаго...», первая редакция которого была написана К. Истоминым тоже в 1694 г. В «Букваре» каждая буква сопровождается небольшим нравоучительным стихотворением, составленным с таким расчетом, чтобы в нем упоминались названия всех тех лицевых изображений, которыми украсил «Букварь» известный гравер Леонтий Бунин — «ради любезного созерцания отрочатом учащимся». Так, например, буква ж в «Букваре» К. Истомина сопровождается стихотворением, в котором упоминаются все приложенные к ней «образы»: жених, жена, жезл, житница, жолудь, журавль, жребий, жила, жаба...

- 360 -

«Полис» представляет собою род энциклопедии. В краткой стихотворной форме здесь дана характеристика наук или «школьных обучений», числом двенадцать, расположенных в таком порядке: грамматика, синтаксис, пиитика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, философия, астрология, теология, мусика, врачевство. За науками следует характеристика четырех времен года, четырех частей горизонта, четырех частей света (Европы, Азии, Африки и Америки). Заканчивается «Полис» описанием церковных таинств и благодарностью богу. «Полис», таким образом, по мысли К. Истомина, должен был служить для учащихся введением к сумме всех человеческих знаний, пропедевтическим курсом, излагающим систему всех наук.

Вначале автор в двух вступительных стихах дает общее определение той или иной науки, а затем в пяти стихах, разделенных на два полустишия, сообщает более подробные сведения об этой науке, говорит о ее значении. Вот как характеризует К. Истомин в «Полисе» науку грамматики:

Грамматика учит знати

Глаголати и писати

Благо.

Грамматику, душе, слыши,

Обзри смыслом аз и буки,

Пиши слова добре складом,

Глагол писму та начало,

К Христу простри моление,писмена в ней изучиши.

емли перо в твои руки.

веди строки в разум рядом.

дело сие богом стало,

дает он всем спасение.К числу стихотворных произведений Кариона Истомина, также педагогического характера, относится его «Домострой». Адресованный в первой части к детям-школьникам, Домострой излагает правила поведения их, учит как относиться к старшим, предупреждая о наказании за нарушение правил.

В дальнейшем Домострой говорит об обязанностях слуг и, наконец, снова возвращается к предписаниям детям, перечисляя даже дозволенные им игры. Домострой заканчивается краткой характеристикой задачи автора:

Наук изрядством Карион дети вся дарит,

в приятность иеромонах и старым говорит,

Истомин, чтоб благоумни все того смотрели,

науку и страх в должности имели.

Ударений кто дати не восхощет,

винный поклоны творя да не ропщет.

Душеспасенно всем обучение,

в домовом ратном деле строение.

Измлада бо кто сего научится,

разумна суща бити не годится.

В противность смысла людем война рати,

в бозе надежда безстрастием стати.Когда К. Истомин составлял свой «Букварь», «Домострой» и «Полис», стихотворство уже успело занять прочное место в системе школьного обучения. Ряд стихотворных педагогических сочинений второй половины XVII в. был обращен непосредственно к учащимся. Рифмованные азбуковники, составленные, видимо, при участии учителей-украинцев, рисовали идеал благочестиво настроенного ученика:

- 361 -

Блажени иже во благом учении пребудут,

Таковии вся дни без печали пребудут.

Блажен иже во всем ненавидит долних,

И ищет всегда блаженных надежд горних,

Буди внимателен благому учению моему,

Да будет честь и хвала отцу твоему.

Буди высок в любомудрых науках,

Да не уничтожен будеши в безконечных муках...

Отроки вы благочестивые,

Отревайте нравы злочестивые,

Благочестиву родителю дети,

Лепо вам присно бдети,

Настоящему учению прилежно внимати,

Душею и сердцем бодрственно вникати...

Люте отроку непокорством к родителем содержиму

И всякими неподобными страстми одержиму,

Любы божия до конца такового оставляет

Зде и в будущем веце мученни озлобляет...Азбуковники внушали детям, что учение — тяжелый труд, и грозили наказанием за «нерадение». Часть виршей (иногда переведенных), помещавшихся в школьных книгах, воспевала розгу как спасительное средство, наставляющее ленивцев:

Аще и мнози во училищи поучаются,

Мали же от них навыкновени являются,

Понеже леностнии и нерадивии обретаются,

Блаженному учению учитися приходят,

С нерадением же и невниманием учение проходят,

Того ради и не получив разума отходят...Для таких нерадивых рекомендуется розга:

Розгою дух святый детище бити велит,

Розга убо ниже мало здравия вредит,

Розга разум во главу детем вгоняет,

Учит молитве и злых всех встягает...

Аще ли же без розги из млада возрастится,

Старости не достиг, удобь скончится...

Целуйте розгу, бич и жезл лобзайте,

Та суть безвинна [в наказании], тех не проклинайте.Среди образцов силлабических стихов последней трети XVII в. следует отметить стихотворные надписи монаха Мардария Хоникова к миниатюрам Библии Пискатора (стр. 177), составление которых было закончено автором в 1679 г. Этот обширный труд (3824 строки) только в некоторой части представляет перевод соответствующих латинских стихов из латинского экземпляра. Даже имея латинский текст, Хоников свободно разъяснял в своих стихах содержание миниатюры, а нередко давал стихотворные надписи и к тем иллюстрациям, которые в латинской Библии таких надписей не имели. Хоников вполне владеет техникой силлабического стихосложения, как можно видеть, например, из такого образца 11-сложных виршей к иллюстрациям «Песни песней»:

Аз есмь цвет полный, жених возглашает,

Невесту же крин чистейший взывает.

Его же яблонь в древах нарицает,

Под его же сень витати желает,

Невеста, плодом его сладящися,

И вином любве зде веселящися

- 362 -

Школа явилась ближайшим проводником стихотворной культуры в широкие массы читателей. Стихотворное «Наказание от некоего отца к сыну своему», вирши Чудовского сборника, представляющие собой сентенции на слова «Соборника» 1647 г., и другие памятники этой «массовой» виршевой поэзии конца XVII в. — в техническом отношении весьма невысокого качества. Стих этих виршей неравносложный, напоминает опыты пионеров русской стихотворной культуры 20-годов XVII в. Этот неравносложный стих перешел и в XVIII век, привившись в демократических слоях послереформенного общества. Столкнувшись с родственной традицией сказочной рифмованной прибаутки, он сыграл свою роль в формировании стиха жарт, лубочных жанров и балаганного «раешника».

Эта линия развития русской поэзии уже в XVII в. имела тенденцию к взаимодействию с народной лирикой. На столбцах архива Квашниных-Самариных было написано несколько песен в строку, без деления на стихи. Исследование этих записей установило, что все они, за исключением одной, сделаны не ранее 1681 г. московским дворянином Петром Андреевичем Квашниным, и представляют собою не запись народных песен, а попытку составить стихи в народно-песенном складе. Найденные записи являются черновой рукописью П. А. Квашнина. Некоторые составленные им стихи, а также эпитеты («печаль необъятная», «сердечная искра»), свидетельствуют о том, что автор был человек начитанный и, составляя «вирши» в народно-песенном складе, старался украсить их образами и формулами повествовательной литературы с ее «галантностью» и сентиментальностью.

Свет, моя милоя, дорогая,

Не дала мне на себе нагледетца,

На хорошой прекрасной лик насмотретца,

Пойду ли я в чисто поле гуляти,

Найду ли я мастера живописца

И велю списать образ ей на бумаге хорошей,

Прекрасной лик на персоне поставлю

[Я] во светлую светлицу.

Как взоидет на меня тоска и кручина,

Поиду ли я в светлую светлицу,

Спасову образу помолюся,

На персону мила другу насмотрюся, —

Убудет тоски моей и кручины...Небезынтересные для выяснения вопроса о генезисе петровской любовной лирики, эти «вирши» П. А. Квашнина, наряду с «Повестью о Горе-Злочастии», любопытный пример тех возможностей, какие таила в себе русская поэзия XVII в. Это — первые побеги той тенденции, которая была реализована уже только в половине XVIII в. Тредьяковским, вернувшим русский стих к его национальным истокам.