- 391 -

ПРИМЕЧАНИЯ

- 392 -

- 393 -

В основном разделе третьего тома настоящего издания помещены очерки «Два случая из морской жизни», «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» и «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске», непосредственно связанные с книгой-путешествием «Фрегат „Паллада”», а также авторские предисловия к журнальной публикации очерка «Ликейские острова» и к третьему изданию книги.

В разделе «Приложения» печатаются официальные документы экспедиции, которые Гончаров вел на протяжении 1853—1856 гг. по своей должности секретаря генерал-адъютанта Е. В. Путятина. Извлеченные из Архива внешней политики России и публикуемые впервые эти документы приводятся выборочно.

Раздел «Рукописные редакции и варианты» содержит материалы, относящиеся к очеркам «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» и «По Восточной Сибири», а также варианты прижизненных изданий «Фрегата „Паллада”».

Тексты тома подготовили и примечания к ним составили: А. Ю. Балакин («Фрегат „Паллада”» — реальный комментарий к гл. 7—9 т. II; «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске» — реальный комментарий), А. Г. Гродецкая («Фрегат „Паллада”» — реальный комментарий к гл. 2—8 (последняя при участии А. Ю. Балакина) т. I, гл. 1 и 3 (совместно с К. Савада) т. II , эпилогу «Через двадцать лет»), С. Н. Гуськов («Фрегат „Паллада”» — примечания, разд. 8, реальный комментарий к гл. 1 т. I, гл. 2 и 4 (последняя совместно с Н. В. Калининой и К. Савада) т. II), Н. В. Калинина («Фрегат „Паллада”» — реальный комментарий к гл. 4 (совместно с С. Н. Гуськовым и К. Савада), 5 и 6 т. II), Т. И. Орнатская («Фрегат „Паллада”» — варианты прижизненных изданий (совместно с Е. И. Кийко), примечания, разд. 1; 2, § 1; 3; 7 (совместно с В. А. Тунимановым), словарь морских терминов; «Два случая из морской жизни» — текст и примечания; «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» — текст, варианты, примечания; «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске» — текст, варианты, историко-литературный комментарий; официальные документы экспедиции — текст и примечания), К. Савада («Фрегат „Паллада”» — реальный комментарий к гл. 1 и 3 (совместно с А. Г. Гродецкой) и гл. 4 (совместно с Н. В. Калининой и С. Н. Гуськовым) т. II), В. А. Туниманов («Фрегат „Паллада”» — примечания, разд. 2, § 2; 4—6; 7 (совместно с Т. И. Орнатской)).

Рецензент тома — М. В. Отрадин.

Редакторы тома — Т. А. Лапицкая и В. А. Туниманов.

Редакционно-техническая работа по подготовке рукописи тома к печати осуществлена А. Ю. Балакиным.

- 394 -

Редакция благодарит префекта г. Наха (Окинава, Япония) г-на Симадзири Масанала за сообщение ряда ценных исторических и этнографических сведений.

ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

Очерки путешествия в двух томах(Т. 2, с. 7)

Автографы тома первого и второго неизвестны.

Источники текста

ОЗ3 — Ликейские острова // ОЗ. 1855. № 4. С. 239—268 (ценз. разр. — 3 апр. 1855 г.) — т. II, гл. IV.

МСб6 — Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири // МСб. 1855. № 5. Ч. IV. С. 52—121 (выход в свет — 1 мая 1855 г.) — т. II, гл. VI.

ОЗ1 — Атлантический океан и остров Мадера // ОЗ. 1855. № 5. С. 71—102 (ценз. разр. — 1 мая 1855 г.) — т. I, гл. II.

МСб8 — Из Якутска // МСб. 1855. № 6. Ч. IV. С. 271—317 (выход в свет — начало июня 1855 г.) — т. II, гл. VIII.

МСб3 — Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов: (Из путевых заметок) <Статья I> // МСб. 1855. № 9. Ч. IV. С. 14—84 (выход в свет — 7 сент. 1855 г.) — т. II, гл. I.

С1 — От мыса Доброй Надежды до острова Явы: (Из путевых записок) // С. 1855. № 10. С. 143—156 (ценз. разр. — 30 сент. 1855 г.) — т. I, гл. V.

ОЗ4 — Манила. От Лю-Чу до Манилы. С 9 по 16 февраля 1854 года. Фрегат «Паллада» // ОЗ. 1855. № 10. С. 241—298 (ценз. разр. — 30 сент. 1855 г.) — т. II, гл. V.

МСб4 — Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья II. От Нагасаки до Шанхая // МСб. 1855. № 10. Ч. IV. С. 299—327 (выход в свет — 14 окт. 1855 г.) — т. II, гл. I.

МСб5 — Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья II. От Нагасаки до Шанхая. (Продолжение) // МСб. 1855. № 10. Ч. IV. С. 414—453 (выход в свет — 14 окт. 1855 г.) — т. II, гл. II.

МСб7 — Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Статья Ш-я и последняя // МСб. 1855. № 11. Ч. IV. С. 63—128 (выход в свет — 15 нояб. 1855 г.) — т. II, гл. III.

С2 — Острова Бонинсима // С. 1856. № 2. С. 141—157 (ценз. разр. — 31 янв. 1856 г.) — т. I, гл. VIII.

ОЗ2 — Сингапур // ОЗ. 1856. № 3. С. 27—28 (ценз. разр. — 1 марта 1856 г.) — т. I, гл. VI.

МСб1 — На мысе Доброй Надежды. С 10 марта по 12 апреля 1853 г. <Статья I> // МСб. 1856. № 8. Ч. IV. С. 102—169 (выход в свет — 8 июля 1856 г.) — т. I, гл. IV.

МСб2 — На мысе Доброй Надежды С 10 марта по 12 апреля 1853 г. Статья II и последняя // МСб. 1856. № 9. Ч. IV. С. 317—404 (выход в свет — 11 июля 1856 г.) — т. I, гл. IV.

PB1 — От Кронштадта до мыса Лизарда: (Из путевых записок) // РВ. 1856. Т. 6, кн. 1. Нояб. С. 43—104 (ценз. разр. — 29 окт. 1856 г.) — т. I, гл. I.

- 395 -

БдЧ — Аян. Август 1854: (Заметки из памятной книжки на сибирских станциях); От Якутска. Город Олекма // БдЧ. 1857. № 4. С. 145—181; 182—195 (ценз. разр. — 3 апр. 1857 г.) — т. II, гл. VII, IX.

PB2 — Плавание в атлантических тропиках: (Письмо к В. Г. Бенедиктову) // РВ. 1857. Т. 9, кн. 1. Май. С. 47—72 (ценз. разр. — 14 мая 1857 г.) — т. I, гл. III.

1855 — Гончаров И. А. Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов: (Из путевых заметок). СПб., 1855.

1858 — Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия в двух томах. Изд. А. И. Глазунова. СПб., 1858 (ценз. разр. — 11 мая 1857 г.).

1862 — Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия в двух томах. 2-е изд. СПб.: В типографии Морского министерства, 1862 (ценз. разр. — 6 февр. 1862 г.).

1879 — Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия в двух томах. 3-е изд., с переменами, И. И. Глазунова. СПб., 1879 (выход в свет — 19 апр. 1879 г.).

1884 — Гончаров И. А. Полн. собр. соч. / С портретом автора, гравированным акад. И. П. Пожалостиным, и факсимиле. Изд. И. И. Глазунова. СПб., 1884. Т. VI—VII.

1886 — Гончаров И. А. Полн. Собр. соч. / С портретом автора, гравированным акад. И. П. Пожалостиным, и факсимиле. 2-е изд. И. И. Глазунова. СПб., 1886. Т. VI—VII.

ЧА — черновой автограф очерка «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» (1874), превращенного в 1879 г. в эпилог «Фрегата „Паллада”» под названием «Через двадцать лет» (см. ниже, с. 458, 801).

Главы книги печатались в журналах. Впервые опубликовано полностью отдельным изданием: 1879.

В собрание сочинений впервые включено: 1884.

Печатается по тексту 1886 с устранением явных опечаток и со следующими исправлениями:

С. 14, строки 24—25:1 введены пропущенные слова «наконец, сквозь японцев и американцев — в Японии» (по РВ1, 1858, 1862, 1879).

С. 17, строка 42: «Морских ног нет еще у вас» вместо «Морских ног нет у вас» (по РВ1, 1858, 1862, 1879).

С. 24, строка 29: «явно разногласили» вместо «ясно разногласили» (по РВ1, 1858, 1862, 1879).

С. 36, строка 5: «Тот уезжает» вместо «Тот не уезжает» (по РВ1, 1858, 1862, 1879)

С. 36, строки 39—40: «оттого и боль в разлуке» вместо «оттого боль и в разлуке» (по РВ1, 1858, 1862).

С. 43, строки 35—36: «почерпнет какое-нибудь знание» вместо «почерпает какое-нибудь знание» (по РВ1, 1858, 1862).

С. 49, строка 44: «Поля здесь — как расписные паркеты» вместо «Поля здесь расписные паркеты» (по РВ1, 1858, 1862).

С. 51, строки 31—32: «машинки для поверки совестей» вместо «машинки для проверки совестей» (по РВ1, 1858, 1862).

С. 54, строка 24: «поднимем крылья» вместо «поднимаем крылья» (по РВ1, 1858, 1862).

- 396 -

С. 55, строки 33—34: «чего не выживешь» вместо «что не выживешь» (по РВ1, 1858, 1862).

С. 60, строка 32: «это варварство» вместо «это коварство» (по PB1, 1858, 1862, 1879).

С. 65, строка 20: «этот оброк» вместо «оброк» (по РВ1, 1858, 1862, 1879).

С. 70, строка 6: «таким же порядком» вместо «таким порядком» (по ОЗ1, 1858, 1862).

С. 72, строка 22: «стоило немалого труда» вместо «стоило немало труда» (по ОЗ1, 1858, 1862, 1879).

С. 73, строка 11: «когда голова и ноги» вместо «пока голова и ноги» (по ОЗ1, 1858, 1862, 1879, 1884).

С. 78, строка 5: «Это просто — равнодушие» вместо «Это простое равнодушие» (по ОЗ1, 1858, 1862, 1879).

С. 90, строка 33: «ясеневого» вместо «ясневого» (по ОЗ1, 1858, 1862).

С. 94, строки 33—34: «что нигде лучшего не может быть» вместо «что нигде лучше не может быть» (по ОЗ1, 1858, 1862, 1879).

С. 100, строка 17: «Мне хочется поверить» вместо «Мне хочется проверить» (по РВ1, 1858, 1862, 1879).

С. 101, строка 20: «сказано далее» вместо «далее» (по РВ2, 1858, 1862, 1879).

С. 118, строка 14: «жар палит» вместо «жара палит» (по РВ2, 1858, 1862, 1879).

С. 122, строки 35—36: «такова была природа» вместо «такова природа» (по РВ2, 1858, 1862, 1879).

С. 126, строка 40: «основания из гранита» вместо «основание из гранита» (по МСб1, 1858, 1862).

С. 132, строка 3: «и так же ничем не пахнут» вместо «а также ничем не пахнут» (по МСб1, 1858, 1862, 1879).

С. 132, строка 29: «можно различить» вместо «можно различать» (по МСб1, 1858, 1862).

С. 140, строка 14: «домы» вместо «дома» (по МСб1, 1858, 1862, 1879).

С. 140, строки 38—39: «Толпа мальчишек и девчонок» вместо «Толпа мальчишек и девочек» (по МСб1, 1858, 1862).

С. 184, строка 30: «Туда уже успел» вместо «Туда же успел» (по МСб2, 1858, 1862).

С. 190, строки 4—5: «в таком же костюме» вместо «в таком костюме» (по МСб2, 1858, 1862).

С. 194, строка 41: «тут показались и наши спутники» вместо «и наши спутники» (по МСб2, 1858, 1862).

С. 200, строка 8: «Только рассказал» вместо «Только рассказывал» (по МСб2, 1858).

С. 220, строка 26: «пошли туда» вместо «вошли туда» (по 1858)

С. 239, строки 40—41: «по мокрому песку» вместо «по морскому песку» (по МСб2, 1858, 1862).

С. 256, строка 30: «разрезал один» вместо «разрезал» (по ОЗ2, 1858, 1862).

С. 278, строка 22: «так же вооружены» вместо «так вооружены» (по ОЗ2, 1858, 1862).

С. 286, строки 14—15: «даны-де жарким климатам» вместо «даны-де жарким климатом» (по 1858, 1862).

- 397 -

С. 298, строки 24—25: «не спавши, не евши» вместо «не евши» (по С2, 1858, 1862).

С. 329, строка 14: «одни вынимали» вместо «они вынимали» (по смыслу).

С. 364, строки 38—39: «в других портах» вместо «в двух портах» (по МСб3, 1858, 1862).

С. 365, строка 30: «стол, уставленный блюдами» вместо «стол, установленный блюдами» (по МСб3, 1855, 1858, 1862).

С. 389, строки 35—36: «когда нужно будет иметь дело с вами» вместо «когда нужно иметь дело с вами» (по МСб4, 1855, 1858, 1862).

С. 451, строка 3: «при выходе из пролива» вместо «при входе из пролива» (по МСб7, 1855, 1858, 1862).

С. 453, строка 36: «Нейдут в лодки» вместо «Нейдут с лодки» (по МСб7, 1855, 1858, 1862).

С. 487, строка 41: «и доставку воды» вместо «и доставку за воду» (по МСб7, 1855, 1858, 1862).

С. 488, строка 43: «черенком для ножа» вместо «черенков для ножа» (по МСб7, 1855, 1862).

С. 492, строка 22: «В таких же бледных» вместо «В таких бледных» (по ОЗ3 и по смыслу).

С. 494, строка 16: «картинку» вместо «картину» (по ОЗ3, 1858).

С. 512, строка 23: «слыша наш ропот» вместо «слыша ропот» (по ОЗ3, 1858, 1862).

С. 537, строка 6: «и город очень опрятный» вместо «и город очень приятный» (по ОЗ4, 1858, 1862).

С. 538, строка 26: «мужики» вместо «мужчины» (по смыслу).

С. 551, строки 4—5: «на заказ не простудишься» вместо «на заказ не простудиться» (по ОЗ4, 1858, 1862).

С. 580, строки 29—30: «становиться в ней на якорь» вместо «остановиться в ней на якорь» (по МСб6, 1858, 1862 и по смыслу)

С. 583, строка 14: «продраться сквозь лианы» вместо «пробраться сквозь лианы» (по МСб6, 1858, 1862).

С. 586, строки 40—41: «крильями» вместо «крыльями» (по МСб6, 1858, 1862).

С. 617, строки 8—9: «конечно им неизвестен» вместо «конечно им известен» (по МСб6, 1858, 1862).

С. 619, строка 30: «в 43 градусе» вместо «в 43 градуса» (по МСб6, 1858, 1862).

С. 676, строки 39—40: «в защиту от сорокаградусного мороза» вместо «в защиту сорокаградусного мороза» (по МСб8, 1858 и по смыслу).

С. 677, строка 20: «кроют их байкой» вместо «кроют байкой» (по МСб8, 1858, 1862).

С. 705, строка 9: «сосны, ели, лиственницы» вместо «сосны или лиственницы» (по БдЧ, 1858, 1862).

С. 719, строки 26—27: «велика важность» вместо «великая важность» (по ЧА).

С. 727, строка 12: «фрегат стало бить об дно» вместо «фрегат стал бить об дно» (по ЧА).

С. 731, строка 42: «городок» вместо «город» (по ЧА).

Кроме того, в текстах т. 2 и 3 раскрываются имена реальных лиц, обозначенных (за редкими исключениями) во всех прижизненных изданиях или инициалами, или первой буквой титула (см об этом подробнее ниже, с. 466—467).

- 398 -

1

С 9 сентября 1852 г.1 по август 1854 г. младший столоначальник Департамента внешней торговли Министерства финансов коллежский асессор И. А. Гончаров входил в личный состав фрегата «Паллада», исполняя обязанности секретаря вице-адмирала Е. В. Путятина — главы морской экспедиции, флагманом которой была «Паллада». Настоящей целью экспедиции, которая держалась в тайне,2 было под видом обозрения российских колоний в Северной Америке (Е. В. Путятину предписывалось: «а) собрать на местах сведения обо всем, что происходит вдоль берегов нашего азиатского материка и у берегов северо-западных наших владений в Америке, и сообразить, какие меры ближе всего, при настоящей недостаточности судов Камчатской флотилии, могли бы на будущее время обеспечить тамошние наши владения от своевольства чужеземных китоловов; б) с осторожностью осмотреть остров Сахалин» — РГА ВМФ, ф. 296. 1. 75, № 3, л. 36—37) подготовить почву для заключения русско-японского договора о торговле и границах;3 договор этот был подписан уже без Гончарова — 26 января (7 февраля) 1855 г. в городке Симода. Согласно Симодскому трактату, между странами устанавливались дипломатические отношения и определялась пограничная линия, проходившая между южными островами Курильской гряды Итурупом и Урупом; Сахалин объявлялся «неразделенной» территорией. Для русских судов были открыты три порта: Симода, Хакодате и Нагасаки; в первых

- 399 -

двух разрешалась взаимная торговля, и в одном из них Россия получала право открыть консульство.1

Решение Гончарова отправиться в путешествие — так он называл предстоящий поход — было довольно внезапным. Об этом свидетельствовал сам писатель. В письме от 23 августа 1852 г. к Е. А. и М. А. Языковым он рассказывает: «Аполлону Майкову предложили, не хочет ли он ехать в качестве секретаря этой экспедиции, причем сказано было, что, между прочим, нужен такой человек, который бы хорошо писал по-русски, литератор. Он отказался и передал мне; я принялся хлопотать из всех сил, всех, кого мог, поставил на ноги и получил письмо к начальнику экспедиции».

Разговор с Майковым мог состояться не позднее 20 августа. Рекомендательное письмо, о котором идет речь, принадлежало товарищу министра народного просвещения А. С. Норову. Об этом известно из сентябрьского письма к М. П. Погодину чиновника особых поручений при Норове, тогда начинающего писателя, Г. П. Данилевского, рассказавшего о вечере у Норова с участием Гончарова, А. Н. Майкова, А. В. Никитенко, В. И. Даля и автора письма. Данилевский писал: «В среду третьего дня (т. е. 24 сентября 1852 г. — Ред.) у Авр<аама> Серг<еевича> был замечательный литературный вечер. Щепкин читал „Театральный разъезд” и „Развязку Ревизора”. Тут был <...> Гончаров, который по ходатайству Авр<аама> Серг<еевича> получил место на эскадре <...> и был на вечере накануне своего отъезда из России на три года» (РГБ, ф. 231, разр. II, карт. 10, № 28). О том, что предшествовало вечеру у Норова, рассказано в записках С. И. Смирновой-Сазоновой: «Норов, сделанный министром народного просвещения <...> не был вовсе знаком с молодой русской литературой. Когда вышло распоряжение откомандировать с фрегатом, отправлявшимся в кругосветное плавание, кого-нибудь из русских писателей, он обратился за советом к Данилевскому, кого бы послать.

— Да кого хотите, Ваше пр<евосходительст>во. Все поедут.

— Ну вот поезжай ты!

- 400 -

Д<анилевский> замялся. Он в то время был помолвлен.

— Пошлите лучше Майкова. <...>

Д<анилевский> к Майкову. Тот и руками и ногами. Не хочет оставлять семью. Тут же в комнате сидит Гончаров. Вдруг Майков накинулся на него.

— Да поезжай ты, Иван Алекс <андрович>.

— Я! Что вы? Да я и с лежанки-то не сойду.

Он действительно проводил время чуть ли не на лежанке. Дальше Парголова в жизни своей нигде не бывал. И что же? Всеми неправдами вытащили его. Убедили его, боявшегося качки, что для него вел <икий> князь велел переделать и особенным образом приспособить каюту. Потом настращали, что приспособления уж сделаны, деньги на это затрачены. Это послужило отчасти толчком. Г<ончаров> побоялся, чтоб эти деньги не вычли у него из жалованья. Таково происхождение „Фрегата «Паллады»”» (ИРЛИ, ф. 285, № 2, л. 19—20).

Несколько иначе историю своего решения Гончаров изложил в письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г. Обращаясь к Евгении Петровне, он напоминает ей: «Ехать <...> и в голове никогда не было. Вы, объявляя мне об этом месте (секретаря), прибавили со смехом: „Вот Вам бы предложить!”. Мне захотелось показать Вам, что я бы принял это предложение. А скажи Вы: „С какой бы радостью Вы поехали!” — я бы тут же стал смеяться над предположением, что я поеду, и, разумеется, ни за что бы не поехал. Я пошутил <...> вон спросите Льховского: я ему тогда же сказал, а между тем судьба ухватила меня в когти, и вот я - жертва своей шутки». Здесь же изложен и весь ход дела: «Когда я просил Вас (т. е. Евг. П. Майкову. — Ред.) написать к Аполлону,1 я думал, что Вы не напишете, что письмо нескоро дойдет, что Аполлон поленится приехать и опоздает, что у адмирала кто-нибудь уже найден или что, увидевшись с ним, скажу, что не хочу. Но адмирал прежде моего „не хочу” уже доложил письмо, я — к графу,2 а тот давно подписал бумагу, я хотел спорить в департаменте, а тут друзья <...> выхлопотали мне и командировку, и деньги, так что, когда надо было отказаться, возможность пропала».

После встречи Гончарова с Е. В. Путятиным последний ходатайствует перед Гейденом о назначении писателя на «Палладу» «для письменных дел и производства отчетности» (РГА ВМФ, ф. 283, оп. 2, № 5794, л. 71). 1 сентября глава ведомства, в котором служил Гончаров, министр финансов П. Ф. Брок, получил соответствующее «Отношение» от генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича и в тот же день отреагировал на него «всеподданнейшей запиской».3 На другой день, 2 сентября, Гончаров в своем письме благодарил Брока «за просвещенное и благородное содействие» и за предложенные министром «условия» (т. е. материальное обеспечение). Однако эти «условия» не освободили

- [400bis] -

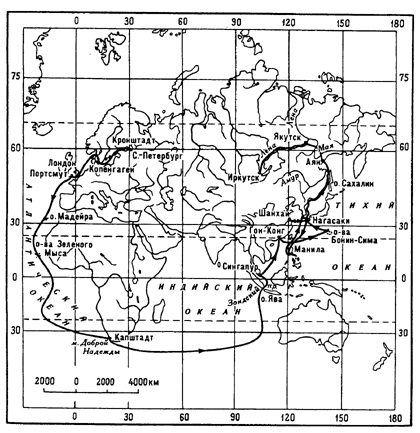

Маршрут плавания «Фрегата „Паллада”» в 1852—1854 гг.

- 401 -

Гончарова от дальнейших хлопот: он был вынужден обратиться к брату Н. А. Гончарову в Симбирск, и тот «устроил ему заем в 2000 рублей».1

9 сентября Николай I на «Отношении» великого князя «собственноручно написать изволил „Согласен”» (письмо П. Ф. Брока великому князю Константину Николаевичу от 17 сентября), а 25 сентября «Паллада» вышла из Средней гавани на Кронштадтский рейд,2 но в плавание отправилась лишь 7 октября. В этот день фрегат посетил великий князь Константин Николаевич.

При всей внезапности принятого Гончаровым решения отправиться в экспедицию, за этим просматривается ряд причин. Прежде всего к этому времени писатель четко уяснил себе «недостаток разумной деятельности» в своей жизни, хотя внешне все складывалось вполне благополучно. Его мучило «сознание бесполезно гниющих сил и способностей» (письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г.).

В Департаменте внешней торговли к 1852 г. Гончаров занимал довольно скромное место. Эта ступень карьеры обеспечивала, по ироническому признанию писателя в упомянутом выше письме, лишь «вечный недостаток средств» и служила «вечной язвой», «разъедавшей» само его существование.

Еще не был забыт «неслыханный», по словам В. Г. Белинского, успех «Обыкновенной истории» (см. об этом: наст. изд., т. 1, с. 719); критика в основном одобрительно приняла с запозданием опубликованный очерк «Иван Савич Поджабрин» (см.: там же, с. 664—667); читатели, в 1849 г. восторженно встретившие главу «Сон Обломова», нетерпеливо ожидали самого романа. Но работа над «Обломовым» шла медленно и трудно.

Отсутствие собственной семьи и домашнего комфорта, казалось бы, отчасти восполнялось дружеским общением с Майковыми и Языковыми, в домах которых Гончаров был своим человеком, а частые встречи почти со всеми близкими по духу и убеждениям петербургскими и московскими литераторами обеспечивали ему интеллектуальный досуг. Но столь необходимые поначалу дружеские и приятельские связи уже не приносили прежнего душевного удовлетворения. По собственным словам Гончарова в том же письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г., он «заживо умирал дома от праздности, скуки, тяжести и запустения в голове и сердце»,3 и у него созрело понимание того, что все это «надо было изменить на что-нибудь, худшее или лучшее, — это всё равно, лишь бы изменить»; «...я был один, свободен, как ветер...» — напишет Гончаров позднее, в очерке «По Восточной Сибири» (наст. т., с. 79).

- 402 -

Вероятно, предложение Майкова пробудило в Гончарове мечты его детства о путешествии вокруг света, зародившиеся под влиянием его «наставника» Н. Н. Трегубова. Уже тогда ему «захотелось поехать с правого берега Волги, на котором <...> родился, и воротиться с левого; хотелось самому туда, где учитель указывает пальцем быть экватору, полюсу, тропикам» (наст. изд., т. 2, с. 9). Гончаров писал Ю. Д. Ефремовой 20 июня (2 июля) 1853 г., что «хотел только видеть и поверить картины своего воображения, кое-что стереть, кое-что прибавить», радуясь, что сбылась «старая мечта», а в главе «Плавание в атлантических тропиках» признавался: «Для меня путешествие имеет еще пока не столько прелесть новизны, сколько прелесть воспоминаний <...> будто переживал детство и юность» (наст. изд., т. 2, с. 101). В детстве же писатель запоем читал о «подвигах и приключениях Куков, Ванкуверов» и других великих мореходов, перед подвигами которых меркла слава «Гомеровых героев, Аяксов, Ахиллесов, и самого Геркулеса» (там же, с. 9).

Крестный отец и воспитатель юного Гончарова Николай Николаевич Трегубов (1774—1849), капитан-лейтенант в отставке, надворный советник, в свое время закончил Морской кадетский корпус, затем служил на Черноморском флоте (1789—1799) и участвовал в войне 1812 г. против французов. Трегубов знакомил Гончарова с картой звездного неба, с морскими инструментами, обучал его математической и физической географии. Воспитанник жадно «поглощал его рассказы и зачитывался путешествиями» «всех кругосветных плавателей» из библиотеки крестного. «Поддаваясь мистицизму, — писал Гончаров в воспоминаниях «На родине» (1888), где Трегубов выведен под именем Петра Андреевича Якубова, — можно, пожалуй, подумать, что не один случай только дал мне такого наставника — для будущего моего дальнего странствия».

Гончаров, таким образом, отправился в экспедицию затем, «чтоб видеть, знать всё то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, что говорят» (письмо к Е. А. и М. А. Языковым от 23 августа 1852 г.). Он словно прислушался к давно звучавшему в нем внутреннему голосу: «Всякий раз, когда я подъезжаю к морю, особенно в портовом городе, я всегда испытываю какую-то приятную, чудесную минуту. На меня, с воздухом моря, пахнет будто бы далью и поэзией прекрасных теплых стран. Этому, конечно, теперь причиной воспоминание о тех местах, где был, но я помню, что и прежде путешествия я что-то вроде этого испытывал в Кронштадте, даже на Неве, на Английской набережной. Не прочила ли меня моя натура в моряки?» (письмо к Е. А. и С. А. Никитенко от 28 июля (9 августа) 1860 г. из Булони). Но, вероятно, главной причиной решения отправиться в плавание было намерение написать книгу о путешествии.

Книга «Фрегат „Паллада”», вышедшая в свет отдельным изданием вскоре после успешного завершения миссии Путятина, во многом способствовала тому, что по ней стали судить о самом походе, т. е. сочли гончаровское произведение, созданное по законам «правды художественной», за «правду действительности»,1 несмотря на то что

- 403 -

в тексте своей книги Гончаров прямо утверждал: «Не касаюсь предмета нагасакских конференций адмирала с полномочными: переговоры эти могут послужить со временем материалом для описаний другого рода, важнее, а не этих скромных писем, где я, как в панораме, взялся представить вам только внешнюю сторону нашего путешествия» (наст. изд., т. 2, с. 480). Не обратив внимания на это и другие подобные утверждения автора, некоторые моряки, в частности кронштадтцы, знавшие многие трагические подробности экспедиции, встретили книгу с чувством «неожиданного разочарования, недоумения и даже обиды» (А. А. Неелов). Излагая рассказ этого старого моряка-кронштадтца, Б. М. Энгельгардт пишет: «И было за что сердиться, — прибавил он, — изобразить героический поход „Паллады” в виде какой-то увеселительной прогулки! Точно в Москву для развлечения съездил».1 Между тем Гончаров знал эту «правду

- 404 -

действительности» не как рядовой участник похода, но как лицо, уже в силу своей должности наиболее близкое к адмиралу. Именно Гончаров составлял официальные донесения и рапорты морскому начальству, а по возвращении из похода писал официальный отчет для государя (см. об этом ниже, с. 828—830).

Приняв решение отправиться в экспедицию, Гончаров и представить не мог, насколько тяжелой и трудной, подчас полной смертельного риска из-за резко обострившейся международной обстановки она окажется. И не только для него, сразу по вступлении на борт «Паллады» ощутившего недостаток столь необходимых ему для творчества покоя и комфорта, испытавшего вскоре привычные приступы хандры и, сверх того, еще зубную и височную невралгию (все то, что в письме к М А. и Е. А. Языковым из Лондона от 3—4 (15—16) ноября 1852 г. он определил как «миллион» «мелких неудобств»), но и для испытанных моряков.

Сразу же по отплытии из Кронштадта на «Палладе» обнаружилась холера, от которой вскоре умерло трое матросов.1 А 17 октября за холерой последовал тиф.2 На второй день плавания во время палубных работ за борт упал один из унтер-офицеров и спасти его не удалось.3 На пятый день плавания, при входе в Зунд, «Паллада»

- 405 -

села на мель, и ей только чудом удалось избежать гибели.1 Фрегат получил при этом значительные повреждения.

Снаряжая экспедицию, Морское министерство подготовило для нее крепкий и надежный фрегат «Аврора», за год до этого прошедший капитальную тимберовку. Однако Путятин настоял на предоставлении ему более комфортабельного и быстроходного судна, имея в виду генерал-адмиральский (великого князя Константина Николаевича) фрегат «Паллада». А между тем к 1852 г. «Паллада» уже была довольно старым и ненадежным судном (она строилась в 1831—1832 гг. и тимберовку проходила в 1841 г.);2 к тому же требовалась почти полная замена гвардейского экипажа балтийскими моряками с разных судов. Сделано это было перед самым отплытием, и команда оказалась разношерстной и недостаточно сработавшейся. В. А. Римский-Корсаков писал родным: «Погода перед тем (т. е. перед отплытием. — Ред.) стояла постоянно дождливая, холодная, при свежем западном ветре, что совершенно препятствовало по выходе на рейд заняться несколько обучением команды некоторым новейшим действиям. А это необходимо сделать на рейде, потому что команда собрана из разных экипажей, и хотя состоит из бравых, знающих дело матросов, но не имеет еще необходимой для правильной работы свычки, без чего пускаться в море осенью, в темные ночи и бурное время, довольно ненадежно» (Римский-Корсаков. С. 38). Только благодаря командиру «Паллады» капитан-лейтенанту И. С. Унковскому команду удалось довольно быстро сплотить. 20 декабря 1853 г. Римский-Корсаков писал об Унковском: «Фрегат он держит в таком состоянии, что со смелой уверенностью может идти против любого англичанина равной и даже большей силы. Мне еще не случалось видеть судна, доведенного до такой быстроты в работах и до такого порядка в боевых маневрах и учениях» (Там же. С. 135). Тем не менее еще долгое время на ходе судна и его маневренности сказывалась недостаточная слаженность и обученность команды. И лишь к осени 1854 г. адмирал Г. И. Невельской, побывавший на «Палладе», назвал экипаж судна «вполне молодецкой и опытной командой» (Невельской. С. 324).

30 октября (11 ноября) 1852 г. «Паллада» наконец дошла до Портсмута, и здесь выяснилось, что при посадке на мель была

- 406 -

повреждена медная обшивка корпуса и погнут киль. Более внимательный осмотр показал, что требуется капитальный ремонт судна с введением его в док; уже при начале ремонта обнаружилась гнилость самого корпуса «Паллады». Путятину, не решившемуся так скоро просить замены фрегата, пришлось изменить маршрут: вместо опасного в осеннее время плавания в южных широтах (для обхода мыса Горн) «Паллада» направилась к мысу Доброй Надежды. Но океан, которого «Паллада» достигла 9 (21) января 1853 г., не оправдал надежд адмирала: бури и штормы преследовали фрегат; кроме трюма течь обнаружилась и в жилых палубах; впереди же был коварный Индийский океан. Перед входом в него «Палладе» вновь потребовался ремонт в Саймонсбее, на мысе Доброй Надежды. Гончаров, незадолго перед этим почувствовавший облегчение от недомоганий и болезней (во время перехода от Мадеры до мыса Доброй Надежды — с 18 (30) января по 10 (22) марта 1853 г.), результатом чего явилась глава «Плавание в атлантических тропиках», теперь смог почти месяц провести на суше в Капской колонии.

«Паллада» вышла в Индийский океан 12 (24) апреля, и в этот же день ей пришлось в течение почти целых суток выдерживать шторм,1 сведший на нет все результаты поправок на Капе. Стало ясно, что починить судно уже нельзя, и Путятин, вынужденный наконец направить в Петербург запрос о новом фрегате,2 решил продвигаться к Японии короткими переходами из порта в порт (Анжер, Сингапур, Гонконг, Ллойд), ремонтируясь в каждом из них. До Анжера «Паллада» добиралась почти месяц, и в течение этого месяца на судне открылась чахотка. На этот раз болезнь захватила и кают-компанию: позднее от нее в Татарском проливе схоронили поручика по шкиперской части М. Истомина.

25 мая (6 июня) из Сингапура в Петербург был отправлен курьером старший офицер лейтенант И. И. Бутаков, а «Паллада» встала на очередной ремонт: во время перехода по Тихому океану ее настиг ураган страшной силы, вызвавший повреждение грот-мачты, которая грозила рухнуть, что повлекло бы за собой неминуемую гибель судна. Вдобавок течь была уже повсюду. Героическими усилиями экипажа и благодаря искусству Унковского грот-мачту кое-как закрепили, но стало ясно, что «Паллада» долго не продержится. Кроме того, экипаж настигла новая вспышка болезней (в частности, у Гончарова обнаружились рожистое воспаление ноги и мучительная желудочная лихорадка); был загублен сыростью провиант; сломался купленный в Англии опреснитель.3 Дождавшись попутного ветра, «Паллада» со значительным опозданием добралась

- 407 -

до порта Ллойд, где собрались и другие суда эскадры — транспорт «Князь Меншиков» и корвет «Оливуца».1 С транспортом прибыли через Панаму два курьера с предписаниями: из Министерства иностранных дел коллежский секретарь В. К. Бодиско, а из Морского министерства лейтенант Александр Кроун; пришла и почта из Петербурга.

К этому времени уже достаточно сильно обострились отношения России и Турции, за которой стояли Англия и Франция: еще в Гонконге Путятин убедился в резко изменившемся отношении англичан к российской экспедиции. Это проявилось не только в практически сорванных кантонских переговорах, но и в мелких вопросах, связанных с ремонтом «Паллады» и приобретением необходимых для дальнейшего пути запасов провизии. Положение эскадры становилось критическим. В любой момент «Палладу» могла захватить в плен стоявшая в ближайших китайских портах английская эскадра. И тем не менее фрегат продолжал путь в Нагасаки, не теряя связи (с помощью транспорта «Князь Меншиков») с Шанхаем. В Нагасаки «Паллада» пришла 10 (22) августа 1853 г., но из-за бесконечных проволочек со стороны японцев официальное письмо канцлера К. В. Нессельроде Верховному совету Японии было передано лишь через месяц, 9 (21) сентября, а ответа на него пришлось ждать еще два месяца. Между тем полученное 14 (26) сентября известие о готовящемся разрыве отношений России с Турцией заставляло требовать ускорения переговоров. Но лишь 7 (19) ноября японские власти сообщили Путятину, что «скорый» ответ ожидается еще через месяц и что привезут его уполномоченные из Эдо (прежнее название Токио). Путятин, решив не терять времени, направился к Шанхаю для дипломатической рекогносцировки. «Палладу» сопровождала шхуна «Восток». По дороге стало известно, что война все еще не началась, и Путятин решил зайти в Шанхай. Положение судна на Шанхайском рейде было критическим — его окружали потенциальные, возможно уже завтрашние, враги.

8 (20) декабря, находясь в Шанхае, Путятин принял решение возвратиться в Нагасаки,2 куда и прибыл 22 декабря 1853 г. (3 января 1854 г.). 31 декабря 1853 г. (12 января 1854 г.), по прибытии полномочных из Эдо, начались переговоры, и русские еще раз убедились, что довести, их до конца не удастся: японцы затягивали

- 408 -

решение вопроса о границах. Оставаться в Нагасаки было слишком опасно, и Путятин решил уйти на Манилу, удовлетворившись полученной нотой: в ней японцы объявляли Россию страной, с которой будут поддерживаться торговые отношения и на которую будут распространяться равные с другими странами привилегии.

27 января (8 февраля) 1854 г. русская эскадра вышла из Нагасаки по направлению к Маниле, с заходом на Ликейские острова. При подходе к гавани Напакиян «Паллада» столкнулась с новой неприятностью: не ожидая штормового ветра, судно бросило якорь близ рейда (ночью подход к гавани был небезопасен из-за отделявшей ее от океана гряды коралловых рифов). Внезапно поднявшийся штормовой ветер прижимал фрегат к рифам, судя по записи в Шканечном журнале, на расстояние «чуть ли не 200 сажен». Экипаж почти двое суток боролся с гибельной опасностью: в любую минуту судно могло разбиться в щепы (позднее Гончаров рассказал об этом в очерке «Два случая из морской жизни» — см.: наст. т., с. 18).

Стоянка на подвластных Японии Ликейских островах вопреки надеждам экипажа оказалась кратковременной, и 9 (21) февраля «Паллада» направилась на Манилу, надеясь здесь произвести необходимый ремонт и пополнить запасы продовольствия. Однако опять не обошлось без осложнений: в гавани стоял французский военный пароход, который в любой момент мог отправиться в Шанхай или Гонконг и вернуться оттуда с целой эскадрой, готовой захватить «Палладу» в плен.1 Но не только это омрачало надежды русских на благополучное пребывание в Маниле. Губернатор Филиппинских островов генерал Павиа дал знать Путятину, что он сможет принять его лишь как частное высокопоставленное лицо, а не как представителя России. В качестве причины называлась позиция петербургского кабинета по отношению к правительству испанской королевы (подробнее см.: Энгельгардт. С. 242). Путятин принял это частное приглашение, но вынужден был просить генерала о предоставлении русской эскадре места в порту для необходимого ремонта. В ответ Путятину было предписано в трехдневный срок покинуть Манильский рейд. Единственное, что

- 409 -

удалось получить адмиралу, это уголь, без которого эскадра дальше двигаться не могла.1 Все это ставило Путятина в чрезвычайно сложное положение: без ремонта «Паллада» не могла совершить сколько-нибудь длительный переход; даже если бы она (в зимних условиях) добралась до ближайших российских владений — Петропавловска или Ситхи — это не было бы выходом: ни в том, ни в другом пункте не было ни базы для ремонта, ни продовольствия для команды.

27 февраля (11 марта) «Паллада» покинула Манильский рейд и стала готовиться к встрече с неприятелем. Путятин вынужден был разделить эскадру и отправить шхуну за провизией на остров Батан, а транспорт к Шанхаю, чтобы узнать об обстановке. «Паллада» и корвет «Оливуца» остались одни с целью пробраться в порт Сан-Пио-Квинто на острове Камигуин (острова Бабуян). Здесь собственными силами команда принялась за ремонт «Паллады», у которой в последний переход налетевшими шквальными ветрами вновь повредило грот- и фок-мачты. Мачты удалось подремонтировать,2 а команда получила кратковременный отдых и запаслась провизией.

21 марта (2 апреля), приведя «Палладу» и «Оливуцу» в боевую готовность на случай встречи с неприятелем, Путятин направился к северу и 26 марта (6 апреля) пересек Северный тропик: впереди был корейский остров Гамильтон «с удобным портом» (наст. изд., т. 2, с. 593). В этот же порт пришел транспорт из Шанхая с известием, что, несмотря на разрыв дипломатических отношений с Францией и Англией, война России еще не объявлена. Путятин решил воспользоваться этим (известие об объявлении войны могло дойти до Шанхая не ранее чем через две недели), чтобы снова побывать в Нагасаки, тем более что туда можно было добраться за сутки. 8 (20) апреля эскадра была уже в Нагасаки, но, как и ожидалось, ответа из Эдо не было. Адмирал решил провести опись восточного побережья Корейского полуострова, к которому «Паллада» направилась одна. Неизвестные воды, то и дело грозившие посадкой на мель или гибелью от столкновения с невидимыми в темноте скалами, холод и сырость, отсутствие свежих припасов, изнурительная работа — все это привело к вспышке болезней, включая цингу. Но зато были открыты новые бухты, мысы и острова (один из них был назван островом Гончарова).3

- 410 -

К середине мая опись была закончена, и «Паллада» направилась в Татарский пролив. На пути в Императорскую гавань встретились со шхуной «Восток». В. А. Римский-Корсаков привез Путятину свежую почту из Петербурга и официальное сообщение о том, что Англия и Франция объявили войну России; привез он и депешу от великого князя Константина Николаевича, от имени императора повелевавшего адмиралу при первой возможности со всеми судами идти в гавань Де Кастри (ныне залив Чихачева) в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева,1 от которого следовало получить дальнейшие распоряжения. Шанхайский агент извещал Путятина, что английские военные суда собираются отовсюду, даже с мыса Доброй Надежды, для преследования русских в здешних морях.2 Но «Паллада» до предписанной гавани Де Кастри дойти уже не смогла. Она едва дотянула до Императорской гавани, откуда ей уже не суждено было выйти. Выполнить строжайшее предписание великого князя Константина Николаевича, требовавшего «всемерно озаботиться» доставкой фрегата в Балтийское море, не подвергая, однако, команду «явной опасности», из-за большой осадки судна возможности не было. Путятин и Муравьев решили оставить «Палладу» в Амурском лимане, с тем чтобы по окончании войны отвести ее в Кронштадт, о чем и было доложено в Петербург. Но все усилия Унковского провести разоруженный фрегат в устье Амура без буксира оказались тщетными: на судне гибли матросы, продолжала свирепствовать тифозная горячка, не отступала цинга, а впереди была осень. В ночь на 22 июля на «Палладе» было получено известие о пришедшем ей на замену фрегате «Диана».3 26 июля, согласно записи в Шканечном журнале, с помощью «Дианы» «Палладу» попытались провести в Амур. Попытки продолжались с 5 августа по 14 сентября, но закончились неудачей (см.: Невельской. С. 319—326, 332—333).4

- 411 -

Путятин, получив новое судно, внезапно переменил намерение возвращаться в Петербург. Он решил пуститься в крейсерство по Тихому океану и продолжить переговоры с Японией. «Диану» перевооружили за счет «Паллады», взяв на новый фрегат ббльшую часть команды и часть офицерского состава. Другая часть офицеров во главе с И. И. Бутаковым оставалась на Амуре, остальным предстояло возвратиться в Петербург. В рапорте Путятина на имя великого князя Константина Николаевича говорится: «При перемещении моем с фрегата „Паллада” на фрегат „Диана” я, между прочим, признал более сообразным с обстоятельствами предоставить находящимся в экспедиции архимандриту Аввакуму и назначенному секретарем при мне чиновнику Министерства финансов, коллежскому асессору Гончарову возвратиться сухим путем, через Сибирь, в С.-Петербург <...>. Что касается до г-на Гончарова, то, не предвидя, при нынешних обстоятельствах, по случаю изменения на время первоначального плана нашего плавания, почти никакой переписки и других, до должности секретаря относящихся занятий, я полагаю более полезным, не задерживая его далее при себе, обратить к месту его постоянного служения. <...> Донося о сем Вашему императорскому высочеству, имею счастие присовокупить, что о примерном исполнении сими тремя лицами (третьим был П. А. Тихменев. — Ред.) своих обязанностей и об отличной пользе, принесенной ими экспедиции, я счел долгом справедливости свидетельствовать перед их начальствами и ходатайствовать о достойном награждении их рвения и трудов.

- 412 -

Если бы Вашему имп<ераторскому> выс<очеству> благоугодно было иметь какие-либо сведения, сверх заключающихся в моих донесениях, о пребывании нашем в Японии и отношениях с японцами, то я беру смелость донести, что г-н Гончаров удовлетворительнее других может изобразить высокому вниманию Вашего высочества все подробности наших свиданий с японскими полномочными, ибо он, по назначению моему, присутствовал при всех переговорах с ними» (РГА ВМФ, Дела Военно-походной по флоту канцелярии, ф. 296, оп. 1, № 75, л. 180—184)

2 августа 1854 г. был отдан приказ о переводе Гончарова, Н. А. Крюднера и П. А. Тихменева на шхуну «Восток», 4 августа они сошли с борта «Паллады», а 8 августа шхуна направилась в Николаевский пост за Н. Н. Муравьевым.1 1 августа В. А. Римский-Корсаков записал в дневнике: «Из штаба своего адмирал оставил при себе Посьета, а Гончаров едет в Аян, чтобы оттуда сухим путем отправиться в Петербург. Крюднер посылается курьером к великому князю. Оба они включаются в число моих пассажиров для следования в Николаевский пост, а также Тихменев с „Дианы”» (Римский-Корсаков. С. 348). Сам Гончаров 5 августа писал М. А. Языкову об этом переходе: «Я теперь сижу на мели, в устье Амура, не на фрегате, а на шкуне „Восток” <...> я послан к генер<ал> — губ<ернатору> Муравьеву, который теперь здесь». В Николаевский пост шхуна пришла 7 августа, и на ее борт вместе с Муравьевым была взята и его свита (А. В. Бачманов, А. Л. Бибиков, Е. И. Сычевский, П. В. Казакевич и Рейн). Следующие три дня из-за непогоды шхуна стояла на якоре в Петровском зимовье, и ее пассажиры сошли на берег, оказавшись гостями местных жителей, среди которых Римский-Корсаков называет жену Г. И. Невельского Е. И. Невельскую, жену А. В. Бачманова Е. О. Бачманову, местного священника отца Гавриила (Вениаминова) с женой (см.: Римский-Корсаков МСб. 1896. № 9. С. 348—349). Гончаров во время пребывания на шхуне имел возможность близко познакомиться с Муравьевым, и, вероятно, не раз обедал у него, о чем так писал в книге: «Обеды Н. Н. Муравьева прекрасные, общество избранное и веселое, вино <...> отличное, сигары — из первых рук — манильские, и состояние духа у всех приятное» (наст. изд., т. 2, с. 631). Во время одной из бесед с Муравьевым речь шла о ссыльных декабристах и о М. В. Буташевиче-Петрашевском (см. об этом наст. т., с. 77). Позднее, в очерке «По Восточной Сибири», Гончаров даст Муравьеву восторженную оценку: «Он, кажется, нарочно создан для совершения переворотов в пустом безлюдном крае! Он и совершил их немало. <...> Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствиями» (наст. т., с. 59—60).2

- 413 -

В Аяне, «на сибирских тундрах», куда шхуна пришла 15 августа, Гончаров, поселившийся у М. С. Волконского, «самого любезного и приятного из чиновников и людей» (наст. изд., т. 2, с. 635), проводит несколько дней.1

С Аяна началось возвращение Гончарова домой. «Я расквитался с морем, вероятно, навсегда. Теперь возвращаюсь сухим путем, но что мне предстоит, если бы Вы знали, Боже мой: 4 тысячи верст и верхом через хребты гор, и по рекам, да там еще 6000 верст от Иркутска», — пишет он М. А. Языкову 17 августа, незадолго до отъезда. Почти две недели занял путь до Якутска — сначала верхом (26 августа: «Вчера мы пробыли одиннадцать часов в седлах, а с остановками — двенадцать с половиною» — наст. изд., т. 2, с. 645; 29 августа: «Сорок верст ехали и отдыхали всего полтора часа на половине дороги, в лесу» — там же, с. 647), потом на лодках (30 августа: «мы промчались двадцать восемь верст в два часа» — там же, с. 649; 2 сентября: «Мы все еще плывем по Мае, но холодно: ветер из осеннего превратился в зимний, падает снег, руки коченеют, ноги тоже» — там же, с. 652), потом снова верхом и, наконец, в телеге (7 сентября: «Кажется, я раскланялся с верховой ездой. Вот уже другую станцию еду в телеге <...> каким диваном показалась она мне после верховой езды!» — там же, с. 658).2

Около 12 сентября Гончаров оказывается в Якутске, а 14 сентября в письме к семье Майковых, бросая взгляд на пройденный

- 414 -

путь, пишет, обращаясь к Евгении Петровне: «Вы в письме своем называете меня героем, но что за геройство совершить прекрасное плавание на большом судне, с роскошными каютами, с кухней, библиотекой и в обществе умных людей, по местам, каких и во сне не увидишь? Нет, вот геройство — проехать 10 500 верст берегом, вдоль целой части света и местами, где нет дорог, где почти нет почвы под ногами, всё болота, где нет людей, откуда и звери бегут прочь: страшные пустыни, леса, громады гор, горные потоки, все эти леса, горы и реки без имени, некому назвать их».

В Якутске Гончаров проводит более двух месяцев. В очерке «По Восточной Сибири» он пишет: «Я в день, в два перезнакомился со всеми жителями, то есть с обществом, и в первый раз увидел настоящих сибиряков в их собственном гнезде <...> весь люд составляло общество, всего человек, сколько помнится, тридцать, начиная с архиерея1 и губернатора2 и кончая чиновниками и купцами.3 Всё это составляло компактный круг, в котором я, хотя и проезжий с моря <...> занял на два месяца прочное положение...» (наст. т., с. 57). Вскоре по приезде Гончаров побывал у архиепископа Иннокентия в его «архипастырской келье», где «почтенными отцами» велся перевод Евангелия на якутский язык. «Когда я был в комитете, — говорится во «Фрегате „Паллада”», — там занимались окончательным пересмотром Евангелия от Матфея. Сличались греческий, славянский и русский тексты с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и поверялось всеми членами» (наст. изд., т. 2, с. 688—689).

Сам же Якутск Гончарову не понравился. «Столица якутская так жалка и бедна, что больно смотреть. Сотни три-четыре чуть живых деревянных домов, один только каменный, да 6 церквей, вот и всё», — пишет он 14 сентября в письме к Майковым. Но именно в Якутске Гончарову наконец удается поработать над будущей книгой. Здесь он «приводил в порядок свои путевые заметки» (наст. т., с. 68) и писал «статью» о Якутске, из которой выросла глава «Из Якутска».

Работа над очерками продолжалась до отъезда из Якутска — 26 или 27 ноября (глава «Из Якутска» сопровождена пометой: «Якутск, ноябрь, 1854» — см.: наст. изд., т. 2, с. 698). За день до отъезда Гончаров нанес прощальные визиты: «...объездил всех: и областных чиновников, и купцов. Архиерей на прощанье опять осенил меня широким благословением, обнял и расцеловал. <...> Прощальный обед мне состоялся у Ивана Ивановича (Андреева; см. о нем ниже, с. 808. — Ред.), куда собрался меня провожать почти весь город» (наст. т., с. 71—72).

- 415 -

Путь до Иркутска длился почти месяц, и в город Гончаров прибыл «с сильно отмороженным лицом в самый праздник Рождества Христова» (там же, с. 73). Через день, подлеченный местным доктором, он уже обедает в доме Н. Н. Муравьева, встретившего его «так же благосклонно и ласково, как и на устьях Амура», и пригласившего писателя «погостить» у него (см. письмо Гончарова к К. Н. Григорьеву от 31 декабря 1854 г. — 13 января 1855 г.). У Муравьевых Гончаров бывает почти ежедневно вплоть до отъезда из города. 28 декабря он обедает у военного губернатора Иркутской области К. К. Венцеля, позже присутствует на бале в Дворянском собрании, знакомится с целым рядом новых лиц. «Перебывал» он и «у всех декабристов: у Волконских, у Трубецких, у Якушкина и других» (наст. т., с. 76). Особенно часто встречается он с С. Г. Волконским, охарактеризовавшим Гончарова в письме к родным от 14 января 1855 г. как умного и увлекательного рассказчика.1

В Петербург Гончаров прибыл 25 февраля 1855 г., проследовав через Казань, Симбирск и Москву. В Симбирске он задержался у родных, которым «много рассказывал» о путешествии и, вероятно, сообщил, что собирается печатать свои путевые записки.2

2

Кают-компанию «Паллады», кроме штатских — самого Гончарова, о. Аввакума, иеромонаха Арефа, О. А. Гошкевича, А. Арефьева, В. Плюшкина, составляли офицеры (двадцать один человек) и гардемарины (четыре человека) (см.: Отчет. С. 138—139). Ни с кем из них писатель не был знаком до плавания, а впереди были два года «морской жизни», в условиях которой «целое общество живет не какою-то двойной, про себя и вслух, жизнию, не имеет в запасе десять масок, наблюдая зорко, когда какую надеть, а живет одною жизнию, часто одною мыслию, одними желаниями. Только воспоминания и цели у всех различные, то есть прошедшее и будущее; настоящее принадлежит всем одинаково, оно у всех общее» (наст. т., с. 11). «Там каждый шаг виден, там сейчас взвесят каждое слово, угадают всякое намерение, изучат физиономию, потому что с утра до вечера все вместе, в нескольких шагах друг от друга, привыкают читать выражения лиц, мысли» (там же, с. 10). Гончаров после некоторых колебаний принял эту общую жизнь. В письме к Е. А. и М. А. Языковым от 18—19 (30—31) мая 1853 г., возвращаясь к первым дням плавания, он рассказывает, как ему удалось

- 416 -

преодолеть свои первоначальные сомнения: «...думал, что никогда не привыкну к морю, и хотел воротиться, как шум каната, топот людей и свисток не давали мне спать, и я уходил уснуть в общую каюту, как я прежде в качку не мог ступить шагу и просиживал по суткам на одном месте или падал со всех ног при малейшем покушении пройти, как мечтал о возвращении в Россию и как, наконец, привык ко всему: в качку хожу, как матрос, сплю и не слышу подчас пушечного выстрела, ем и не проливаю супа, когда стол ходит взад и вперед, как, наконец, привык к этой странной, необыкновенной жизни и как не хочется воротиться». Правда, спустя два месяца после названного выше письма к Е. А. и М. А. Языковым он писал И. И. Льховскому другое: «Чувствую, что меня ничто и никогда не расшевелит <...> по целым неделям мне что-то внутри меня не дает ни думать, ни дышать свободно, ни — словом — жить. Я не сомневаюсь, что во мне гнездится и физический недуг, который много прибавляет сонливости, лени и даже иногда боли. <...> я с отчаянием заглядываю в будущее и вижу, что странствовать мне еще долго, если не умру на дороге, а мне уже о сю пору скучно» (письмо от 26 июля-20 августа (7 августа-1 сентября) 1853 г.).1

Подобные частые смены настроения были вообще характерны для Гончарова: в условиях же новой и непривычной жизни для них были и свои особые, специфические причины. Прежде всего писателя волновало, удастся ли ему справиться с обязанностями секретаря адмирала; его пугало незнание морского дела, морской терминологии. Но главным образом его тревожила невозможность работать над романами в условиях корабельной жизни. Все это привело к тому, что еще на пути в Англию Гончаров принял решение возвратиться в Петербург. Ему удалось добиться согласия И. С. Унковского и Е. В. Путятина — но, верный своему характеру, он внезапно отказался от такого намерения. И в этом немалая роль принадлежала его новому окружению. В письме к Е. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября (2 декабря) 1852 г. он писал: «Когда офицеры узнали, что я хочу воротиться, они — странно — опечалились, стали упрашивать, чтоб я остался. Я сказал, что предоставил капитану переделать дело, как он хочет. <...> Некоторые2 побежали к капитану и просили опять поговорить адмиралу. И что я им сделал, что им во мне? Дуюсь, хандрю, молчу — а они! чудаки!». А позднее, в главе

- 417 -

«Острова Бонинсима», упомянув о собственном нездоровье, Гончаров вспоминал: «Каюта моя, во время моей болезни, обыкновенно полнехонька была посетителей: в ней можно было поместиться троим, а придет человек семь...» (наст. изд., т. 2, с. 301).

Состав кают-компании «Паллады» был в определенном смысле исключительным — и не только потому, что русское морское офицерство всегда было элитарным. Дело в том, что Путятин, по словам мемуариста, умел «выбирать людей и окружать себя талантливыми личностями».1 А на «Палладе» собрались именно такие люди — начиная с самого адмирала.

Ко времени знакомства Гончарова с Евфимием Васильевичем Путятиным (1803—1883) последний был не только видной фигурой в дипломатическом мире, но и боевым офицером, героем целого ряда военных кампаний и десантных операций, имел несчетное количество орденов и наград, в том числе статутного Георгия. Велики были заслуги Путятина и по адмиралтейству: ему принадлежала главная роль в реорганизации русского флота в связи с введением в него паровых судов. Он был известен также как военный специалист по Дальнему Востоку. Поэтому, когда в правительственных кругах встал вопрос об экспедиции к берегам Японии, главой ее был назначен именно Путятин. После японской экспедиции он был награжден орденом Белого Орла «за важные государственные заслуги» и возведен в потомственное графское достоинство. В 1858 г. Путятин был произведен в адмиралы и награжден орденом Св. Александра Невского. А в 1881 г. японцы наградили его орденом Восходящего Солнца 1-й степени.

Это был человек прекрасно образованный, отличавшийся достаточной широтой убеждений, с явными наклонностями воспитателя:2 «Адмирал не может видеть праздного человека; чуть увидит кого-нибудь без дела, — сейчас что-нибудь и предложит: то бумагу написать <...> кому посоветует прочесть какую-нибудь книгу; сам даже возьмет на себя труд выбрать ее в своей библиотеке и укажет, что прочесть или перевести из нее» (наст. изд., т. 2, с. 372). Аристократ-англоман (женатый, к тому же, на англичанке), он в то же время был глубоко религиозен и обладал обширными познаниями в области духовной литературы. Биограф капитана И. С. Унковского, моряк В. К. Истомин, пишет, что на «Палладе» «в течение дня многократно раздавалось молитвенное пение, то и дело в каюту адмирала требовали фрегатского иеромонаха, а в свободное от служебных и молитвенных занятий время адмирал любил слушать чтение „Жития святых” или

- 418 -

другие душеспасительные книги» (Истомин. С. 61).1 Один из членов экипажа «Паллады» рассказывает, что он «сам читал Апостола, Часы и т. п.» (Линден. С. 142). Истомин отмечает также, что «глубокая религиозность Путятина и благородство его души сказались впоследствии поистине геройским поступком» (Истомин. С. 61). Зная, что в Японии действует закон, по которому переход подданного в христианство карался смертной казнью, Путятин принял на борт «Дианы» бежавшего от неминуемого наказания японца-христианина. «Диана» затонула, и команда оказалась в полной зависимости от японцев, в категорической форме потребовавших выдачи беглеца. Сначала они грозили не давать команде провизии, потом заявили, что вынуждены будут применить силу. Тогда «на собранном совете Путятин объявил решение в случае необходимости расположить команду „Дианы” в каре, по углам каре поставить спасенные пушки и, защищаясь до последней крайности, умереть всем до единого, но не выдавать единоверца...». И японцы уступили, «пораженные благородной решимостью» адмирала (Там же. С. 63). «Благородство души» Путятина было преобладающей чертой характера, заставлявшей забывать о его несдержанности, придирчивости, недоверии к подчиненным, вспыльчивости,2 мелочности, даже скупости — особенно во всем, что касалось «казенной копейки» (Там же. С. 64—69).3

- 419 -

Гончаров пользовался бесспорным расположением Путятина, сказавшимся в той готовности, с которой адмирал взял его на должность секретаря экспедиции, а затем и в том понимании, с которым он отнесся к его просьбе о возвращении из Англии в Петербург,1 хотя это поставило бы его самого в весьма затруднительное положение, нарушив прежние расчеты и планы. Особое отношение адмирала к своему секретарю было подмечено и проницательными японцами, принявшими Гончарова за фигуру влиятельную и важную, чуть ли не вторую после самого Путятина.2 В одном из поздних писем (из Якутска к Майковым от 14 сентября 1854 г.) Гончаров признается: «...он постоянно оказывал мне особенное внимание и уважение, перешедшее под конец в какое-то весьма приязненное чувство, и всегда ценил мои труды». Благодарность Гончарова Путятину переросла в дружескую привязанность. «Мой бывший отец и командир», — так характеризуется Путятин в письме к А. В. Никитенко из Мариенбада от 29 июня (10 июля) 1861 г.3 И в последующие годы отношения между Гончаровым и адмиралом не прерывались (см., например: Летопись. С. 70).

Командиром «Паллады» был флигель-адъютант капитан-лейтенант Иван Семенович Унковский (1822—1886), моряк-черноморец, ученик и в течение семи лет адъютант знаменитого адмирала М. П. Лазарева, позднее адмирал. В. А. Римский-Корсаков в письме от 20 декабря 1853 г. (1 января 1854 г.) к родителям так характеризовал этого человека: «Я очень сблизился с Унковским <...> и в службе и в дружбе постоянно рядом. Он человек весьма доброго сердца, с благородными правилами, с открытым нравом и притом

- 420 -

любящий свое дело, бойкий и лихой офицер» (Римский-Корсаков. С. 135).

Биограф Унковского, тоже подчеркнувший доброту и душевную чистоту этого «необыкновенного» человека, перечисляет и другие качества, отличавшие командира, — «...энергию, упорство в достижении намеченной цели, прямолинейность, чуждую всяких соглашений и уступок, и во главе всего идеальную бесстрашную правду и истинное бескорыстие, чуждое тщеславия и честолюбия» (Истомин. С. 7). Но некоторая прямолинейность капитана и вспыльчивость Путятина не раз приводили к серьезным столкновениям, одно из которых чуть не закончилось дуэлью.1 «Главная причина неприятностей между Иваном Семеновичем и Путятиным, — пишет Истомин, — заключалась в том, что последний вмешивался во внутренний распорядок фрегатской жизни, часто требовал исполнения приказаний шефских вразрез со взглядами капитана и, раз предъявив свои требования, не отступал ни перед какими доводами. <...> Путятин, вмешивался решительно во все. Страстный и горячий от природы, Унковский тяготился невыносимо» (Истомин. С. 66). Разумеется, Гончаров по своей близости к обоим не мог не знать характера их взаимоотношений, но в книге нет даже намека на какой-либо конфликт. Не случайно писатель подчеркивал, что напрасно от него ждут, что он станет «историографом» похода.

С самого момента появления Гончарова на судне Унковский был к нему особенно внимателен. 3—4 (15—16) ноября 1852 г. Гончаров писал Е. А. и М. А. Языковым: «...он так ласков и внимателен ко мне, что я не знаю, как и отблагодарить его. Обедаю я у него ежедневно; он всячески устраняет все неудобства путешествия и делает всё, чтобы мне было сноснее, полагая, что я и хандрю от скуки на фрегате». Но если вначале это объяснялось просьбой, содержавшейся в рекомендательной записке к Унковскому,2 то вскоре отношения приняли чисто дружеский характер: от приглашения «посидеть вечерок» (письмо к Е. А. и М. А. Языковым от 27 декабря 1852 г. (8 января 1853 г.)) и обычая приходить после обеда в капитанскую каюту выкурить сигару дело перешло к ежевечерним беседам.3 В указанном выше письме к Е. А. и М. А. Языковым от 18—19 (30—31) мая 1853 г. Гончаров рассказывает: «Четверо нас

- 421 -

собираемся всегда у капитана вечером закусить и сидим часов до двух. Вот и Иван Иваныч (друг и товарищ Унковского, капитана) (И. И. Бутаков. — Ред.) присутствует тут же».1

Еще на пути в Англию Унковский показывал Гончарову, «как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны» или «как фрегат, лежа боком на воде, режет волны и мчится по двенадцати узлов в час» (наст. изд., т. 2, с. 26), а по прибытии в Портсмут он и И. А. Шестаков2 предложили Гончарову ехать вместе в Лондон. Унковский постоянно предоставлял Гончарову свой «просторный, удобный, даже роскошный, кабинет» (наст. изд., т. 2, с. 75), а по выходе на берег часто приглашал его в свой экипаж, чтобы показать ему на берегу как можно больше интересного, трогательно заботясь при этом, чтобы тот ног не замочил и чтобы зубы у него не заболели. Сложившиеся дружеские отношения позволили Унковскому попросить Гончарова уделить часть своего времени самому младшему члену экипажа и кают-компании. Это был «маленький, 13-летний Лазарев (сын адмирала), с которым я по просьбе капитана занимаюсь русским языком» (письмо к М. А. Языкову от 9—11 (21—23) января 1853 г.).

В цитированном выше майском письме к Е. А. и М. А. Языковым, говоря о внимании к себе Унковского, Гончаров замечает: «Другие тоже все внимательны». В числе этих «других» был и капитан-лейтенант Константин Николаевич Посьет (1819—1899), потомок переселившегося в Россию француза. Первое свое плавание он совершил еще в 1837 г., всего на службе состоял в течение 52 лет, закончив ее в чине генерал-адъютанта, адмирала. Кроме высших российских наград Посьет имел ордена многих государств (Бразилии, Греции, Дании, Турции, Японии и др.). Он являлся почетным членом Академии наук и Географического общества, был известным исследователем северо-восточной части Тихого океана и автором сочинения «Вооружение военных судов» (1850), удостоенного полной Демидовской премии. По его инициативе был основан «Морской сборник», на страницах которого вскоре появились и отдельные главы «Фрегата „Паллада”». Посьет состоял при Путятине для особых поручений и был его правой рукой по дипломатической части. Владея голландским языком, на котором велись переговоры с японской стороной, он служил адмиралу переводчиком.3 Посьет возглавлял на «Палладе» так называемую «ученую партию».4 В кают-компании

- 422 -

фрегата «добрый» и «неугомонный» Посьет был носителем высоких духовных интересов, и это, наряду с его тактичностью, скромностью и спокойным, уравновешенным характером, конечно же влекло к нему Гончарова.

Во время стоянки «Паллады» в Портсмуте Посьет в течение трех недель был в Голландии, готовясь к предстоящим переговорам. А в ходе переговоров с японцами он вел дневник, записи которого могут служить в определенной мере «дополнением к гончаровским очеркам».1 В дневнике есть и упоминания о писателе.2

Дружеские отношения Гончарова и Посьета продолжались и после окончания совместного плавания. Гончаров бывал у него дома, познакомился с его женой Розалией Ипполитовной (урожд. Лан, в первом браке кн. Максутовой). В начале 1871 г. писатель по просьбе Посьета пишет статью «Спасительные станции на морях и реках» для газеты «Голос» (21 февр. № 52). В этом же году, узнав о предстоящем кругосветном плавании Посьета с великим князем Алексеем Александровичем3 на фрегате «Светлана», Гончаров просил включить его в состав экспедиции, но, получив согласие, отказался (см. об этом ниже, с. 436). Посьет и Гончаров переписывались и в 1873 и 1885 гг. (см.: Летопись. С. 309). Не все из этих писем сохранились. Об одном из несохранившихся писем известно из письма Гончарова к А. Ф. Кони от 11 января 1887 г. «Я не был на юбилее и своего приятеля Посьета, а писал ему», — говорит Гончаров по поводу отмечавшегося в этом году 50-летия службы своего товарища по плаванию.4 Из этого же письма явствует, что Гончаров бывал у Посьета многократно, встречаясь у него с друзьями по плаванию (например, с И. С. Унковским) и с японскими дипломатами (в письме к А. Ф. Кони от 14 августа 1887 г., например, говорится: «Японских посланников я знал всех, какие у нас были, и даже познакомился с женою одного из них — всё это у Посьета»).5

Еще одним товарищем Гончарова был с самого начала плавания Воин Андреевич Римский-Корсаков (1822—1871), до получения под свое командование шхуны «Восток» (7 (19) ноября 1853 г. в Портсмуте) плывший на «Палладе».

Представитель древнего и славного аристократического рода Корсаковых, племянник адмирала Н. П. Римского-Корсакова, отличившегося в 1812 г. при Бородине, Римский-Корсаков начал свою

- 423 -

службу сразу по окончании Морского кадетского корпуса (в 1838 г.) и к 1852 г. проделал несколько морских кампаний. К этому же времени он напечатал ряд статей в «Морском сборнике» и вместе с одним из своих сослуживцев перевел сочинение французского адмирала Ж. де па Гравьера «Морские войны времен Французской Республики и Империи», ставшее настольной книгой русских офицеров-моряков. В путятинской экспедиции на долю Римского-Корсакова приходились научно-исследовательские изыскания. Став командиром шхуны, служившей Путятину рассыльным судном, Корсаков должен был осуществлять (помимо общих дел по экспедиции) сбор сведений о разных районах Дальнего Востока, в том числе об острове Сахалин, заниматься (вслед за Г. И. Невельским) гидрографическими исследованиями Татарского пролива и устья Амура; именно Корсакову удалось провести по обнаруженному Невельским фарватеру в Татарском проливе свою шхуну в устье Амура (и это было первое морское судно, которое проследовало этим путем).1

Римский-Корсаков отличался обширными знаниями, прямодушием и гуманностью,2 что, несомненно, импонировало Гончарову.

Время совместного плавания на «Палладе» было временем их тесного общения. Об этом свидетельствуют прежде всего строки из письма Римского-Корсакова к родителям от 14 (26) октября 1853 г.: «Еще у меня есть здесь приятный собеседник Иван Александрович Гончаров, человек уже сорока лет, известный в нашей литературе весьма интересным романом „Обыкновенная история” <...> который мною прочитан с большим удовольствием. Этот Гончаров — чиновник Департамента внешней торговли, взятый Путятиным в качестве секретаря, но, вероятно, настоящая роль его будет историографическое описание экспедиции. Мне сильно хотелось приманить его к себе в товарищи на шхуну. Он составил бы мне весьма приятную компанию» (Римский-Корсаков. С. 40). Представление о Гончарове как историографе похода, вероятнее всего, возникло у Римского-Корсакова в результате общения с писателем, с предельной откровенностью (это будет видно из позднейших писем Римского-Корсакова) поверявшим новому товарищу свои опасения, планы и намерения. Возможно, что делился Гончаров с Корсаковым и своими замыслами, относящимися к будущей книге «Фрегат „Паллада”». Вслед за Гончаровым в 1858 г. в № 5—6 «Морского сборника» Римский-Корсаков поместил очерки «Случаи и заметки на винтовой шхуне „Восток” (из воспоминаний командира)», служащие, как и очерк К. Н. Посьета, своеобразным «профессиональным» дополнением к книге Гончарова.3

- 424 -

На страницах «Фрегата „Паллада”» Римский-Корсаков впервые упоминается в связи с книгой «История кораблекрушений», которую молодой, но опытный моряк дал новичку со словами: «для успокоения воображения...» (наст. изд., т. 2, с. 28). В дальнейшем упоминания о Корсакове не так часты и к концу книги становятся все реже. И это не только потому, что Корсакова не было на «Папладе».1 Дело в том, что после почти трехмесячного совместного пребывания в Англии командир шхуны гораздо сдержаннее, чем прежде, отзывается о своем «приятном собеседнике». В строках письма Корсакова к родным от 24 декабря 1853 г. (5 января 1854 г.) чувствуется даже скептическое отношение к Гончарову. Во многом этот скепсис, вероятно, объясняется мнением о писателе отца Римского-Корсакова — Андрея Петровича, выраженным в письме к сыну (это письмо неизвестно, но о содержании его можно судить по ответному письму сына к отцу). «В письме вашем, — обращается к отцу В. А. Римский-Корсаков, — вы изъявляете опасения, чтоб я не подвергся влиянию взгляда на вещи Гончарова. Надеюсь, что я уже в таком возрасте, что пыл воображения во мне несколько остыл и что едва ли уже теперь могут меня совратить с моих правил умствования какого-нибудь самореченного философа, как бы красноречив он ни был <...>. К тому же Гончаров далеко не имеет в себе той обворожающей привлекательности, какую имеют все люди, обладающие истинным красноречием. Это просто ленивейший из эпикурейцев, расплывшийся от сытных обедов и послеобеденной высыпки, человек, приятный в беседе, но в сообществе часто тягостный по своему слабонервному, бабьему темпераменту, который мучит его разными страхами, заставляющими его охать и наводить на всех тоску. Я в нем несколько ошибся» (Римский-Корсаков. С. 50). Слова об «эпикурействе» Гончарова, о его «слабонервном» темпераменте сказаны, видимо, в какой-то мере под впечатлением от излишне откровенных признаний Гончарова. Он делился с Корсаковым своими сокровенными переживаниями, как с истинным другом, не приняв во внимание, что перед ним человек военный, категоричный в суждениях,2

- 425 -

нетерпимо относящийся к человеческим слабостям и малейшим нарушениям дисциплины.

В числе «ночных собеседников» (см. выше, с. 420—421) Гончарова назван лейтенант Иван Иванович Бутаков (1822—1882), старший офицер, второе лицо1 на «Палладе». На нем лежала особая ответственность за судно во время шторма или бури (см.: наст. изд., т. 2, с. 71). В 1862—1864 гг. Бутаков участвовал в экспедиции С. С. Лесовского (своего старого товарища) к берегам Америки, командуя фрегатом «Ослябя»;2 впоследствии стал вице-адмиралом; с 1873 г. состоял в свите Александра II. В упоминавшемся выше письме к Е. А. и М. А. Языковым от 18—19 (30—31) мая 1853 г. Гончаров пишет о Бутакове: «Он весь век служил в Черном море — и недаром: он великолепный моряк.3 При бездействии он апатичен и любит приткнуться куда-нибудь в угол и поспать; но в бурю и вообще в критическую минуту4 — весь огонь. Вот и теперь, в эту минуту, орет так, что, я думаю, голос его разом слышен и на Яве, и на Суматре. Он второе лицо на фрегате — и чуть нужна распорядительность, быстрота: лопнет ли что-нибудь, сорвется ли с места, потечет ли

- 426 -

вода потоками в корабль, — он тут — голос его слышен над всеми и всюду, а быстрота его соображений и распоряжений — изумительна». Этот портрет дополняется несколькими штрихами (тоже из писем), подчеркивающими молодость моряка, его веселый нрав и дружеское расположение к Гончарову. Бутаков у Гончарова почти всегда в компании молодых и веселых людей — барона Н. А. Крюднера, К. И. Лосева и барона А. Е. Шлипенбаха.1 В самом начале плавания, во время сильной качки в Английском канале, все эти «отличные приятели» проявляли большое участие к товарищу-новичку. В письме к М. А. Языкову от 9—11 (21—23) января 1853 г. Гончаров, рассказывая о все усиливающемся шторме, пишет: «...меня с диваном бросило от стены в сторону. Сначала бывшие тут офицеры: Крюднер, Бутаков и Лосев — напугались, думая, что диваном ушибет меня, но когда увидели, что диван помчался к дверям, а я перевалился прямо на софу, устроенную около бизань-мачты, разразились хохотом, за ними и я».

Путятин, Унковский и Посьет чаще всего лишь упоминаются во «Фрегате „Паллада”» — вероятно, потому, что принадлежали к высшему судовому начальству; что же касается равных Гончарову по положению и особенно младших товарищей, то писатель позволяет себе «рисовать» и «шутить»: дает портретные зарисовки, воспроизводит речь, а иногда иронизирует по поводу черт характера, отдельных поступков, внешности того или иного лица и т. п. С юмором рассказывается в книге, как Гончаров и Бутаков на Мадере «отведывают» «нашего северного плода» — зеленого лука (наст. изд., т. 2, с. 97). В юмористической сценке (глава «Манила»), в которой Гончаров, Бутаков и Крюднер торопятся на местном катере на свой фрегат, где устроен прием, воспроизводится такой диалог: «„Не взять ли рифы?” — спросил барон Крюднер. „Надо бы, да тогда тише пойдем, не поспеем прежде гостей, — сказал Бутаков, — вот уж они где, за французским пароходом: эк их валяет!”» (наст. изд., т. 2, с. 573).

Упомянутый выше К. И. Лосев, артиллерийский офицер на «Палладе»,2 автор статьи «О нагасакских укреплениях» (МСб. 1856. № 6. Ч. IV. С. 300—306), впоследствии генерал, был, по словам

- 427 -

Гончарова, до плавания «хороший агроном и практический хозяин, много лет заведовавший большим имением в России» (наст. изд., т. 2, с. 568). Лосев входил в число постоянных собеседников и товарищей писателя. Почти всегда его имени сопутствуют шутка, юмор. В главе «Атлантический океан и остров Мадера» Гончаров сетует вслух: «Боже мой! кто это выдумал путешествия? <...> только и видишь серое небо и качку!». И продолжает: «Кто-то засмеялся. „Ах, это вы!” — сказал я, увидя, что в каюте стоит, держась рукой за потолок, самый высокий из моих товарищей, К. И. Лосев». Но если в этом эпизоде обыгрывается лишь рост моряка, то следующая ниже сценка, в которой Лосев опять входит в каюту Гончарова и учит его, как устоять на ногах во время качки, дает о нем самое живое представление:

« — А вы скорей садитесь на пол, — сказал он, — когда вас сильно начнет тащить в сторону, и ничего, не стащит!

Вдруг в это время стало кренить на мою сторону.

— Вот, вот так! — учил он, опускаясь на пол. — Ай, ай! — закричал он потом, ища руками кругом, за что бы ухватиться. Его потащило с горы, а он стремительно домчался вплоть до меня... на всегда готовом экипаже. Я только что успел подставить ноги, чтоб он своим ростом и дородством не сокрушил меня» (наст. изд., т. 2, с. 79, 81). Эти строки дополняются упоминанием о гоголевской «Женитьбе», поставленной на Нагасакском рейде силами моряков: «Смешон Лосев свахой» (наст. изд., т. 2, с. 371).

Среди моряков, оказывавших Гончарову особое и постоянное внимание, был и «дед» — уже трижды ходивший в кругосветное плавание Александр Антонович Халезов (Хализов; ум. 18771), впоследствии генерал-майор корпуса флотских штурманов, корабельная сибилла (наст. изд., т. 2, с. 339) и «морской» учитель Гончарова, — и не только потому, что постоянно отвечал на все вопросы писателя; но если тот вопросов и не задавал, то задавал их сам «дед» и тут же отвечал на них. Он заражал не раз падавшего духом писателя своим оптимизмом и уверенностью. «У него всё отлично, — пишет Гончаров. — Несет ли попутным ветром по десяти узлов в час — „славно, отлично!” — говорит он. Дует ли ветер прямо в лоб и пятит назад — „чудесно! — восхищается он, — по полтора узла идем!”. На него не действует никакая погода. Он и в жар и в холод всегда застегнут, всегда бодр <...> в качку и не в качку стоит на ногах твердо, заложив коротенькие руки на спину или немного пониже, а на ходу шагает маленькими шажками. Его не возмущает ни буря, ни штиль — ему всё равно. Близко ли берег, далеко ли — ему тоже дела нет. Он был почти везде, а где не был, так не печалится, если не удастся побывать. Я не слыхал, чтоб он на что-нибудь или на кого-нибудь жаловался. „Отлично!” — твердит только. А если кто-нибудь при нем скажет или сделает не отлично, так он посмотрит только испытующим взглядом на всех кругом и улыбнется по-своему. <...> За своеобразие ли, за доброту ли — а его все любили» (там же, с. 80—81).

Халезов у Гончарова чаще всего «ворчит», но по-доброму. Так, в ответ на нетерпеливую мольбу Гончарова показать ему созвездие

- 428 -

Южного Креста, раздаются отрезвляющие слова: «Дался им этот Крест, — ворчал дед, спускаясь в люк, — выдумали Крест! И Креста-то никакого нет: просто четыре небольшие звезды...» (там же, с. 104); ответ же на другое требование сопровождается ворчливо-добродушной укоризной:

« — Где ж она? подайте луну, — сказал я деду, который приходил за мной звать меня вверх.

— Нет, уж она в Америку ушла, — сказал он, — еще бы вы до завтра сидели в каюте!» (там же, с. 242—243).

Близок был Гончарову и хозяин кают-компании, «общий баловень на фрегате» (там же, с. 427), лейтенант Петр Александрович Тихменев (ум. 1888), впоследствии служащий Российско-Американской компании. Большой знаток морской истории, автор двухтомного труда «Историческое обозрение Российско-Американской компании и действий ее до настоящего времени» (СПб., 1861—1863),1 удостоенного Демидовской премии, он не любил морской службы и принадлежал на фрегате к так называемой «артистической партии».

Тихменев появляется уже в самом начале книги и остается до последних ее страниц (он возвращался в Петербург вместе с Гончаровым через Сибирь). Представив своим читателям этого «миньятюрного, доброго, услужливого распорядителя офицерского стола» (наст. изд., т. 2, с. 21), Гончаров далее разворачивает характеристику Тихменева: «Он был добрый и обязательный человек вообще, а если подделаться к нему немножко, тогда нет услуги, которой бы он ни оказал. Все знали это и частенько пользовались его добротой. <...> Он часто бывал жертвою своей обязательности, затрудняясь, как угодить вдруг многим, но большею частью выходил из затруднений победителем» (там же, с. 31—32). В главе «На мысе Доброй Надежды» дается такой шутливо-иронический портрет Тихменева: «П. А. Тихменев, — пишет Гончаров, — успевший облечься в желтенькое пальто и соломенную шляпу с голубой лентой, ежедневно уезжал в пустой шлюпке и приезжал, или, лучше сказать, приезжала шлюпка с мясом, зеленью, фруктами и с ним. Соломенная шляпа, как цветок, видна была между бычачьей ногой и арбузами» (там же, с. 128). В книге не раз изображается манера поведения и речи Тихменева, особенно колоритно — в эпизоде ночлега на битком набитой шхуне, направлявшейся в Шанхай: «Пришел П. А. Тихменев, учтиво попросил у нас позволения лечь на полу! „Надеюсь, что вы позволите мне, — начал он, по своему обыкновению, красноречиво, — занять местечко: я не намерен никого обременять, но в подобном случае теснота неизбежна, и потому” и т. д. Ему никто не ответил, все спали или дремали; он вздохнул, разостлал какую-то кожу, потом свое пальто и лег с явным прискорбием. Утром он горько жаловался мне, что мое одеяло падало ему на голову и щекотало по лицу» (наст. изд., т. 2, с. 442). Выражение лица этого персонажа чаще всего озабоченное, а то и подозрительное: «... он так подозрительно смотрит, когда откажешься за обедом от блюда баранины или свинины,

- 429 -

от слоеного пирога — того и гляди обидится и спросит: „Разве дурна баранина, черств пирог?” — или патетически воскликнет, обратясь ко всем: „Посмотрите, господа: ему не нравится стол! Если мои распоряжения дурны, если я не способен, не умею, так изберите другого...”» (там же, с. 286). Тихменев часто «сокрушительно» вздыхает (там же, с. 322) по поводу «продовольствования» членов кают-компании. В главе «Обратный путь через Сибирь» он, как «взявшийся заведовать и на суше нашим хозяйством», обращается к сузившемуся кругу своих товарищей: «„Нет, уж курочки и в глаза не увидите, — говорит он со вздохом, — котлет и рису, как бывало на фрегате, тоже не будет. Ах, вот забыл: нет ли чего сладкого в здешних пакгаузах? Сбегаю поскорей; черносливу или изюму: компот можно есть”. Схватит фуражку и побежит опять» (наст. изд., т. 2, с. 640).