- 5 -

1889

1 января. Рассказ «Пари» напечатан в «Новом времени», № 4613, под заглавием «Сказка». Подпись: Ан. Чехов.

Поступает в продажу художественно-литературный сборник «Памяти В. М. Гаршина» (СПб., 1889), где напечатан рассказ Ч. «Припадок». НВ, № 4613; СВ, № 1, с. 26, отд. Объявления.

В сборнике помещены также: «Ворон-челобитчик» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «На Волге» В. Г. Короленко, «Будничные сцены» А. К. Шеллера-Михайлова, «Счастливое открытие» С. Каронина (Н. Е. Петропавловского), «Материалы для биографии В. М. Гаршина» Я. В. Абрамова, письма к Гаршину И. С. Тургенева, стихотворения А. Н. Плещеева, А. М. Жемчужникова, статьи Н. К. Михайловского, Г. И. Успенского, рисунки И. Е. Репина, И. И. Шишкина, Н. А. Ярошенко, К. Е. Маковского, В. Д. Поленова и др.

Пьеса «Лебединая песня» поставлена в Симбирске на сцене театра Булычева труппой Товарищества русских артистов. Список пьес, янв. 1889, с. 42.

Отзыв о творчестве Ч. за истекший год напечатан в обозрении «Литература и журналистика в 1888 году» за подписью Я в № 1 «Русского курьера»: «Нельзя сказать, чтобы в прошлом году оправдал слишком поспешно кой-кем выраженные “ожидания” г. Ан. Чехов. Отрекомендованный г. Бурениным, а вслед за ним и некоторыми другими не столько дальновидными, сколько “добрыми” критиками в качестве необычайно крупного таланта, г. Чехов не только не дал ничего “необычно крупного”, но и заурядно талантливого, художественно выдержанного. Напечатанная им в “Северном вестнике” самая крупная по размерам вещь, под заголовком “Степь”, представляет собою, по справедливому выражению критика “Русской мысли”, ничто иное как “довольно утомительную, бесплодную литературную степь”. Точно такими же достоинствами отличается также и другой его там же напечатанный очерк “Огни”... Вообще нам кажется, что “критика” по отношению к этому не лишенному наблюдательности и некоторого художественного чутья писателю сослужила

- 6 -

“медвежью службу”... Впрочем... будем “ожидать”, будем продолжать считать г. Чехова (кстати сказать, уже десяток лет работающего) “надеждой”...».

О сборниках Ч. «Рассказы» (изд. 1-е) и «В сумерках» (изд. 2-е) упоминается в обзоре литературы «Книги в 1888 г.» среди «наиболее интересных» произведений прозы. НВ, № 4613.

О. Г. Галенковская, сотрудница редакции ж. «Родник», в письме из Петербурга, вспоминая встречу с Ч. в редакции (см.

12 декабря 1888 г.), делится своими читательскими размышлениями: «...Раньше я все боялась, что Вы один из тех вечно начинающих писателей, на которых и критики и читатели долго и упорно возлагают всевозможные надежды <...> Помню я, как подобные ожидания возлагались на Альбова, Макс. Белинского, Баранцевича <...> Теперь ждут от других, — главным образом от Короленки и от Вас, — и я жду вместе с другими, жадно читая все, что вы оба напишете». Галенковская приводит отзывы о «Степи» своих знакомых и вспоминает их наставления: «Прочтите непременно, — прекрасная вещь, превосходная... Давно ничего подобного не было. <...> Гаршин накануне смерти весь день читал и перечитывал “Степь” и говорил: “Вот как надо писать!” <...> Действительно, прекрасно — так ярки, осязательно живы картины степной природы, что просто забываешься <...> Но увы! <...> Я хочу сказать, что нет смысла писателю заниматься ажурными работами, потому что читателям они ничего ровно не дают, кроме кратковременного и очень неглубокого наслаждения. <...> И так жадно хочется знать всю историю Соломона во всех подробностях... Но увы! Автор “Степи” не любит долго оставаться на одном и том же месте, — бричка готова, надо ехать дальше... <...> И куда Вы только спешите?.. <...> Я очень боюсь за Вас, Антон Павлович, — боюсь, что Ваш способ писать быстро и как бы мимоходом обратится у Вас в привычку. Боюсь, что Вы спешите печататься — что это так, меня в этом убеждают “Огни”». РГБ, А. П. Чехов. Степь. М., 1995, с. 158—163. Вероятно, именно к этому письму относится ироническое замечание Ч. в письме А. С. Суворину 6 января: «Из Петербурга от неизвестных мне особ женского пола получаю письма с просьбой разъяснить им, почему я пишу так, а не этак. <...> Марки я зажуливаю, а ответов не посылаю». Письма, III, 129.

И. Л. Леонтьев (Щеглов) посылает Ч. из Петербурга письмо (неизв.) с новогодними поздравлениями. В своем дневнике помечает: «Чехову (письмо)». ИРЛИ, № 1416, л. 120.

В письме 2 января Леонтьев (Щеглов) пояснял: «Диоген Чехов <Ал. П. Чехов> сообщил мне за верное, что не далее как к сегодняшнему дню Вы должны прибыть в Питер. Имея это в виду, я ограничил мое новогоднее поздравление визит<ной> карточкой...».

Начало января. Ч. встречается с редактором вновь образованного журнала «Гусляр» В. Н. Пастуховым и рекомендует ему в качестве подходящего сотрудника И. Л. Леонтьева (Щеглова).

- 7 -

Леонтьев (Щеглов) писал по этому поводу 7 января: «...Я только что получил от Пастухова (Гусляра) письмо, в котором он “по Вашему совету” просит меня о рассказе».

Ч. оказывает денежную помощь посетившему его литератору П. Н. Дмитриеву и дает ему рекомендательное письмо к редактору ж. «Гусляр» В. Н. Пастухову. См. письма Дмитриева за май (?) и лето-осень.

Оказывает денежную помощь заболевшему Н. А. Путяте. См. в его ответном письме от 20 января.

К Ч. в первые дни нового года заходит А. С. Лазарев (Грузинский); вместе с ним, вероятно, и Н. М. Ежов.

Лазарев (Грузинский) писал Ежову 16 января: «Мои рассказы шли в “Пет<ербургской> газете” в №№ 355 (рождественский номер), 356, 357. А я этого и не знал <...> в 357 “Мечтатели”, которых в новый год я разыскал у Чехова. Помнишь?»

Во время пребывания в Москве Лазарев (Грузинский) до отъезда к себе в Киржач (12 января) бывал у Ч., несомненно, не раз. В письмах к Ежову он припоминал некоторые разговоры из своих встреч с Ч. Например, сообщал, что Ч. его однажды «звал в пост» (т. е. со второй половины февраля) съездить в Петербург. «О деньгах он, благодаря своему таланту, имеет какие-то превратные понятия. Но это ему не особенный укор. Он меня спрашивал, сколько я зарабатываю у Лейкина? Я ответил, что месяца 3—4 зарабатывал по 40 рублей, а прежде имел 30. “Мало, мало, ужасно мало вы зарабатываете! — сказал он мне. — Я зарабатывал 70—80, а однажды заработал даже 90”. Вот ты с ним и говори. А я за 40 благодарю Бога...» (письмо 23 января). В другом письме он с сожалением отмечал мизерную плату «Нового времени», полученную им за свой «субботник» (5 коп. за строку) и добавлял: «А Чехов идеализирует “Новое время”. Он, напр<имер>, говорил, что в “Нов<ом> вр<емени>”, кажется, дешевле гривенника и не платят за субботники» (9 февраля). Извещая о публикации нового романа А. Н. Чермного, пояснял Ежову: «Полная подпись А. Н. Чермный, а не Чермин, как говорил Чехов» (2 марта). РГАЛИ, ф. 189, I, 19, лл. 342, 344, 355, 356.

7 января Лазарев (Грузинский) писал Н. А. Лейкину, что «от Ан. П. Чехова слышал о приглашении его писать в “Петербургскую газету” раз в месяц». РГАЛИ, ф. 289, I, 20, л. 7.

2 января. Ч. пишет А. Н. Плещееву в Петербург (ответ на письмо от 31 декабря 1888 г.), что непрочь напечатать «Иванова» в «Северном вестнике»: «Когда у меня с режиссером <Ф. А. Федоровым-Юрковским> были разговоры о пьесе, то я сказал ему, что пошлю ее в “Сев<ерный> вестник” в январе или феврале, — отсюда и визит его к Вам. Для меня решительно все равно, когда Вы напечатаете пьесу: хоть в июле и хоть даже совсем не печатайте — я ее не люблю. <...> Когда мой “Иванов” провалится

- 8 -

в Питере, я прочту в Литературном обществе реферат о том, как не следует писать пьес, и буду читать выдержки из своей пьесы для характеристики моих героев, которых я, как бы то ни было, считаю новыми в русской литературе и никем еще не тронутыми. Пьеса плоха, но люди живые и не сочиненные».

Относительно слухов, будто намерен вступить в редакцию «Нового времени», сообщает: «Суворин шутя мне предложил, я шутя поддержал эту мысль <...> Я соглашусь работать в газете или за 1000 в год, или же за 1000 в месяц — дешевле не могу. В первом случае я читал бы только чужие рукописи, во втором же вел бы ожесточенную борьбу за свою самостоятельность и за те взгляды, какие я имею на газетное дело. <...> Продолжать старое я не мог бы, но влить немного молодого вина в старый мех я сумел бы». Пишет, что намерение «переехать на зиму в Питер серьезно», а «взгляды на дело и отношения с людьми» не мешают «поступить в газету».

Просит не присылать в Москву сб. «Памяти В. М. Гаршина»: «Мой экземпляр храните до нашей встречи». Сообщает о громадном спросе на сборник (в Москве) и его недостатке в московском отделении магазина «Новое время». Обещает похлопотать перед А. С. Сувориным, чтобы в газете сборник не замалчивали. См. 3 января.

Сообщает, что В. Г. Короленко так и не зашел к нему: «У него мать больна, и он, говорят, спешил в Нижний. Что он тяготеет к “Русской мысли” — это так естественно и понятно!» Письма, III, 118—120.

Пишет резкое письмо брату Александру Павловичу: «В первое же мое посещение меня оторвало от тебя твое ужасное, ни с чем не сообразное обращение с Н<атальей> А<лександровной> и кухаркой. Прости меня великодушно, но так обращаться с женщинами, каковы бы они ни были, недостойно порядочного и любящего человека. Какая небесная или земная власть дала тебе право делать из них своих рабынь? Постоянные ругательства самого низменного сорта, возвышение голоса, попреки, капризы за завтраком и обедом, вечные жалобы на жизнь каторжную и труд анафемский — разве все это не есть выражение грубого деспотизма? <...> Дети святы и чисты. <...> Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину. <...> Нельзя делать их игрушкою своего настроения: то нежно лобызать, то бешено топать на них ногами. Лучше не любить, чем любить деспотической любовью. <...> Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. <...> Н<аталья> А<лександровна>, кухарка и дети беззащитны и слабы. Они не имеют над тобой никаких прав <...> Я вступился, как умею, и совесть моя чиста». Письма, III, 120—123.

О Ч. упоминается в статье Ар. (Аристархова — псевд. А. И. Введенского) «1888 год. Литература». «Степь», «Огни», «Именины», «Припадок» названы в числе произведений, «заслуживающих самого серьезного внимания», а сам Ч. отнесен к группе писателей (М. Н. Альбов, В. Г. Короленко,

- 9 -

К. С. Баранцевич и др.) хотя «уже не “молодых” <...> но принадлежащих не прошлому, а скорее будущему». РВед., № 2.

И. Л. Леонтьев (Щеглов) в письме из Петербурга (ответ на письмо Ч. от 31 декабря 1888 г.) убеждает в необходимости ставить «Иванова» в Александринском театре: «Какие бы недостатки у “Иванова” не были, все же это будет самая свежая вещь последнего сезона. К силам Петербургской труппы она подходит как нельзя более. <...> Итак, помолитесь у Иверской — и приезжайте ставить. А когда Вас будут вызывать, я буду гордиться, что был из первых, который внушил “Иванова” Федорову, имевшему о Вас весьма слабое понятие как о литераторе и очарованного одним “Медведем”». Сообщает о новогоднем вечере у А. С. Суворина (присутствовало «всего до 60 человек»), на котором А. А. Суворин провозгласил тост за здоровье Ч. РГБ.

3 января. Ч. получает от А. С. Суворина через книжный киоск «Нового времени» на Николаевском вокзале два его письма (неизв.) и экземпляр пьесы «Татьяна Репина» с авторскими переделками и дополнениями для передачи А. П. Ленскому. Письма, III, 123.

А. С. Суворин в телеграмме из Петербурга (все его письма и почти все телеграммы неизвестны) сообщает примерный состав исполнителей в готовящейся постановке «Иванова» на сцене Александринского театра. Письма, III, 123.

Суворин обратился к Ч. по просьбе управляющего труппой театра А. А. Потехина, который писал Суворину 29 декабря 1888 г.: «Так как Вы пишете, что Чехов поручил Вам переговоры относительно постановки “Иванова”, то не можете ли сообщить его предложения относительно распределения ролей. По нашим отношениям, бенефицианту <Ф. А. Федорову-Юрковскому> очень было бы важно знать предварительно намерения или желания автора <...> Мне кажется, что Ваше мнение и совет в этом случае имел бы большое значение и для автора, который, как видно, совсем не знает сил нашей труппы, Вам хорошо известной». 31 декабря Потехин снова напоминал: «В настоящее время нужно бы поговорить по поводу полученного распределения ролей. За отсутствием Чехова, ожидаю свидания с Вами, чтобы сообщить наши сомнения и предположения. В понедельник <2 января> <...> увидимся и переговорим». РГАЛИ, ф. 459, I, 3284, лл. 44, 46.

Ч. отвечает на телеграмму А. С. Суворина письмом, в котором соглашается с предложенным распределением ролей в «Иванове»: «Пусть Бабакину играет Абаринова, Шабельского — Свободин, доктора Львова — Аполлонский. <...> Давыдов хочет играть Лебедева? Был бы очень рад. Но кто же тогда станет играть Иванова, если Сазонов занят?» «Попросите Потехина возможно скорее переписать для меня экземпляр “Иванова” и выслать для переделок. <...> Без копии невозможны никакие вставки и переделки». Спрашивает: «Отчего у Вас ни слова не сказали о “Памяти Гаршина”? Это несправедливо». Письма, III, 123—124.

- 10 -

«Новое время» вскоре откликнулось на выход сб. «Памяти В. М. Гаршина» статьей В. П. Буренина «Критические очерки», где утверждалось, что «торопливые литературные воспоминания» о Гаршине «являются характерными признаками лжи, болтовни, суеты, мелочности, а иногда даже и прямо дрянности нашего мелкого и суетливого времени. <...> Сколько в таких воспоминаниях пустой и самой праздной фальши, сколько пошлого и глупого тщеславия и сочинительства, сколько лицемерия, самого противного, суеты самой смешной, а порою даже и омерзительной». НВ, 20 янв., № 4632.

Пьеса «Иванов» разрешена к представлению драматической цензурой Главного управления по делам печати в Петербурге. Резолюция цензора И. П. Альбединского наложена в предварительном порядке, чтобы не задержать рассмотрения пьесы в Театрально-литературном комитете 8 января, на архивном экземпляре первоначальной редакции пьесы (литографированное издание 1887 г.), поступившем в цензуру в январе 1888 г. СПб. ГТБ, № 40394.

Пьеса «Медведь» исполнена в Москве (в 15-й раз) на сцене Русского драматического театра Корша. Роли исполнили: Попова — Н. Д. Рыбчинская, Смирнов — Н. Н. Соловцов, Лука — Д. В. Тархов.

Последующие спектакли — 15 января; 5 (Утро), 19 февраля. Далее см. 22 сентября. «Московский листок», № 3 и др. газеты; Список пьес, янв. 1889, с. 24.

Пьеса «Медведь» поставлена в Киеве труппой артистов Киевского русского драматического общества. «Киевское слово», № 571; Список пьес, янв. 1889, с. 18.

О рассказе «Припадок» сообщается, что он «переведен на французский язык и на днях появится в печати». ПГ, № 2.

А. Н. Плещеев отвечает на письмо Ч. от 2 января: «Место вашему “Иванову” в мартовской книжке найдется. Высылайте его. <...> Приезжайте ставить комедию свою. Ее в субботу <7 января> будут читать в <Театрально-литературном> Комитете». Сообщает отзыв Д. В. Григоровича о только что опубликованном рассказе «Пари» (см. 1 января): «Он недоволен вашей сказкой <...> От других тоже слышал отзыв, что она непонятна <...> как будто это прославление денег <...> что они все в жизни. <...> А вот сказку вашу в “Петерб<ургской> газете” <“Сапожник и нечистая сила” — см.

25 декабря 1888 г.> — ту действительно нельзя одобрить». Пишет о состоявшемся 2 января в «Русском литературном обществе» очередном заседании, на котором Я. П. Полонский читал новую поэму — «Анна Галдина»: «Есть очень красивые места, фабула же хотя и занятная, но какая-то странная. <...> Все его одобряли за стремление к реализму...». Обращает внимание на пренебрежительный отклик «Нового времени» на сб. «Памяти В. М. Гаршина»: «...“Новое время” изрекло, — что прекрасные рисунки вполне искупают

- 11 -

“бессодержательность текста”. Как по-вашему — это справедливо?» РГБ; ЛН, т. 68, с. 343.

С. Ф. Рассохин сообщает Ч. о большом спросе в провинции на пьесу А. С. Суворина «Татьяна Репина» и просит «указать, есть ли печатные издания этой пиесы и у кого именно?» РГАЛИ.

Около 3 января. А. С. Суворин телеграфирует Ч., чтобы он подождал и не передавал А. П. Ленскому высланный для него экземпляр «Татьяны Репиной» с поправками к роли Адашева. Письма, III, 130.

4 января. Ч. занят радикальной переработкой «Иванова» для Александринской сцены: «Я окончательно лишил свою пьесу девственности!» Высылает А. С. Суворину для передачи в театр первую порцию — «две вставки и одну поправку», (видимо, явл. 6—7 в I акте и дополнение к явл. 4 во II акте). Письма, III, 125—126.

Встречается с С. Ф. Рассохиным, который просит передать А. С. Суворину, что охотно бы купил или взял бы на комиссию его пьесу «Татьяна Репина». Письма, III, 127—128.

Ч. пишет в Петербург В. Н. Давыдову, что предоставляет ему полную свободу выбора роли в «Иванове»: «Если в самом деле Вы желаете играть роль Лебедева, то напишите мне. <...> Но кто же будет играть Иванова? Г<осподин> Сазонов, говорят, занят в другой пьесе». Сообщает, что в Русском драматическом театре Корша (на сцене которого Давыдов с успехом выступил в роли Иванова на премьере в 1887 г.) теперь «дела катятся вниз по наклонной плоскости». Письма, III, 124—125.

Ч. в письме А. С. Суворину подтверждает свое желание поставить «Иванова» на сцене: «Мне, например, очень весело при мысли, что Анна Ивановна будет иронизировать мой успех или неуспех <...> что во время первого представления <...> все брюнеты, сидящие в ложах, будут казаться мне враждебно настроенными, а блондины холодными и невнимательными» (эту свою фразу Ч. впоследствии вложил в уста Тригорина в его сцене с Ниной во II акте «Чайки»). Предостерегает следовать советам дипломата-публициста С. С. Татищева целиком «отдаться политике и не заниматься пустяками» и рекомендует, напротив, «отдаться художествам» — театру, художественной критике, литературе. «Мне гораздо приятнее читать Вашу новую пьесу, чем услыхать, что Вы отвоевали у англичан Персию». И далее: «Вы пишете, что театр влечет к себе потому, что он похож на жизнь... Будто бы? А по-моему театр влечет Вас и меня и иссушил Щеглова, потому что он — один из видов спорта. Где успех или неуспех, там и спорт, там азарт». Письма, III, 125—127.

Посылает А. С. Суворину второе письмо, где сообщает о переговорах с С. Ф. Рассохиным и прилагает его письмо от 3 янв., советует поскорее прислать в Театральную библиотеку 100 экз. «Татьяны Репиной». «Спешить надо, ибо сезон близится к концу». Письма, III, 127.

- 12 -

Пьеса «Медведь» в свободной переделке Г. Вольского поставлена на сцене «Тифлисского кружка» актерами Тифлисского русского драматического театра. Роли исполнили: Попова (Перадзе) — М. Сафарова, Смирнов (Гвритиашвили) — В. Абашидзе. «Новое обозрение» (Тифлис), 3 янв., № 1737.

Рассказ «Припадок» упоминается в отзыве о сб. «Памяти В. М. Гаршина»: «К сожалению, в этом же последнем сборнике, исходящем из среды тех товарищей покойного Гаршина, которые пользовались его особенным сочувствием, мы встречаем не совсем красивое произведение нашей “надежды” — г. Чехова. Вопрос о “падших женщинах”, без сомнения, жгучий вопрос, обходить который нет ни малейшего основания и беллетристу. Но из этого еще отнюдь не следует, чтобы, касаясь этого вопроса, беллетрист должен был, как это делает г. Чехов, погружать читателя по уши в грязь, проводить своих героев чуть ли не через десятки домов терпимости и описывать эти дома с тем мелочным реализмом, имя которому — пошлость». Литература и журналистика в 1888 году. — «Русск. курьер», № 3. Подпись: Я.

4 или 5 января. А. С. Суворин посылает Ч. свой водевиль «Мужское горе» и просит высказать о нем мнение. Ч. ответил 6 января. Письма, III, 130.

5 января. Ч. отсылает А. С. Суворину для помещения в «Новом времени» свою заметку «Театр Ф. Корша», приуроченную к бенефису Н. Н. Соловцова. «Соловцов просил меня сделать ему рекламу». См. 7 января. Письма, III, 128.

Передает С. Ф. Рассохину полученные от А. С. Суворина экземпляры «Татьяны Репиной» для комиссионной продажи. Письма, III, 128.

Пишет А. С. Суворину, что пора приступать к печатанию 2-го издания книги «Рассказы», т. к. 1-е издание в Москве уже распродано. Письма, III, 128.

Рассказ «Дорогая собака» перепечатан под заглавием «Собака» в ж. «Сверчок» (без разрешения Ч. и какого-либо редакционного пояснения). Подпись: А. Чехонте.

Отзыв С. Л. Кугульского о рассказе «Припадок» напечатан в «Новостях дня» (№ 1976, подпись: Qui). Автор заметки отмечает благотворительную цель сборника «Памяти В. М. Гаршина» — «увековечить память покойного учреждением народной школы его имени» и подчеркивает удачный состав сборника, «заключающего в себе несколько прекрасных беллетристических очерков» и «драгоценные биографические сведения». В рассказе «Припадок» привлекают «не только внешние достоинства этого прекрасного произведения, но личность его героя, студента Васильева, который напоминает нам самого Гаршина», имеет «одну черту, общую с Гаршиным»: это — тип людей, которые «не только “беспокоятся”, не только испытывают известное чувство личного огорчения, но

- 13 -

пытаются изменить положение вещей и оказываются лишь бессильными, ибо строй вещей сильнее усилий отдельных, хотя бы и лучших людей...»

Около 5 января. А. А. Суворин отвечает письмом б/д на письма (неизв.) Ч.: «Простите, что я так долго не отвечал на Ваши письма, хотя они были и деловые. Я был утомлен праздниками <...>, Новым годом...». «В Магазин наш я написал, что туда явится уполномоченный от моск<овской> Мещан<ской> управы и что 10% уступку следует принять». См. письмо М. М. Дюковскому от 7 января. «Нового у нас нема ничего <...> Все те же разговоры о литературе, ее гениях, о “милом малом” Антоне Чехове, о Савиной, о том, что <...> прочитал и слышал от других отец». «У нас всех встревожило Ваше письмо <30 декабря 1888 г.> о болезни Марьи Павловны и то, что Вы не отвечаете на телеграммы отца». РГБ.

После 5 января. Ч. посылает письмо (неизв.) редактору-издателю «Сверчка» М. А. Вернеру с протестом против перепечатки в его журнале рассказа «Дорогая собака» без авторского разрешения и под другим заглавием.

М. А. Вернер ответил Ч. 14 января: «Письмо Ваше получил только что вернувшись из Петербурга. <...> Разумеется, я сердечно сожалею, что сейчас же после того, как была замечена ошибка, не известил Вас. <...> Я не могу, Антон Павлович, принять Вашего второго условия, в котором Вы назначаете мне дисциплинарное наказание в виде 100 р. <...> Но такое наказание может быть наложено, мне кажется, не Вами, а третейским судом что ли? Решению третейского суда я подчинюсь». РГБ.

6 января. Ч. заходит в Лоскутную гостиницу (на Тверской ул.) и осведомляется о свободном номере для А. С. Суворина, собиравшегося приехать в Москву. Письма, III, 128—129.

Получает из редакции «Нового времени» гонорар (100 р.) за сданный в типографию сборник «Детвора». Письма, III, 130, 139.

Отсылает А. П. Ленскому с М. П. Чеховой полученный от А. С. Суворина экземпляр «Татьяны Репиной» с авторскими поправками к роли Адашева. В сопроводительном письме обещает на днях зайти к нему. См. 8 января. Письма, III, 128—129.

Отсылает Н. А. Никулиной экземпляр «Татьяны Репиной» с поправками к роли Кокошкиной, в сопроводительном письме (неизв.) предупреждает, что «поправок больше не будет». Письма, III, 128—129.

М. П. Чехов вспоминал, что многие поправки А. С. Суворин делал по совету Ч.: «По указаниям <...> Чехова “Татьяна Репина” была переработана почти целиком, и я лично был этому свидетелем, так как через мои руки прошли все переделки в этой пьесе, вставки и монологи, которые делались Сувориным специально для

- 14 -

представления его пьесы в Москве, и я же отвозил их бенефициантке Никулиной <...> Таковым является <...> монолог Кокошкиной о Москве. Он был написан Сувориным исключительно по настоянию Антона Чехова <...> Роль Зонненштейна <...> была по настоянию Антона Чехова переработана автором <...> для Москвы». М. П. Чехов. Антон Чехов. Театр, актеры и «Татьяна Репина» (неизданная пьеса Чехова). Пг., 1924, с. 58.

Ч. пишет А. С. Суворину о его водевиле «Мужское горе»: «Монолог мне нравится. Очень оригинально начало. Много шаблона: кузен, перчатка, карточка, выпадающая из кармана, подслушиванье <...> Язык самый подходящий — так и надо». Выражает сомнение в искренности и объективности Д. В. Григоровича. «Я Григоровича очень люблю, но не верю тому, что он за меня боится. Сам он тенденциозный писатель и только прикидывается врагом тенденции». Письма, III, 129—130.

Е. К. Сахарова пишет Ч. из Харькова: «Недавно была в театре, смотрела Вашу пьеску “Медведь”. Пожалела только об одном, что я не на сцене и не могу сыграть роль вдовушки. И мне и мужу очень она понравилась, и мы хохотали от души, несмотря на то, что исполнение заставляло желать лучшего». Обращается с «большой просьбой» — помочь подыскать в Москве подходящее выставочное помещение для картины А. А. Сахарова большого размера («Крушение императорского поезда»). «...Вы как постоянный житель Москвы и как человек, имеющий знакомства между художниками, можете помочь нам, этим окажете нам большое одолжение. <...> Высылаю Вам номер “Харьк<овских> вед<омостей>” с заметкой проф. Сумцова о выставке — не найдете ли Вы возможным и удобным поместить выдержки из нее в какую-нибудь распространенную газету московскую, а если возможно, и петербургскую, например, “Новое время”, у Вас такая масса теперь литературных связей, что стоит Вам только пожелать, и каждая газета поместит, что Вы предложите». Ч. ответил 13 января. РГБ (письмо ошибочно датировано 1888 г.).

А. И. Суворина откликается на обращенные к ней строки в письме Ч. А. С. Суворину от 4 января: «Ваше письмо к мужу очень, очень остроумно, Антон Павлович, но немножко неверно насчет Ан<ны> Ив<ановны>. Она, напротив, очень рада всякому вашему успеху!» РГБ.

7 января. Заметка Ч. «Театр Ф. Корша» напечатана в «Новом времени», № 4619, отд. Театр и музыка, без подписи.

Ч. посылает в письме А. С. Суворину две новые поправки к пьесе «Иванов» (явл. 6 и 10 во II акте), которые просит отослать режиссеру Ф. А. Федорову-Юрковскому. Письма, III, 131.

Посещает секретаря Общества русских драматических писателей и оперных композиторов И. М. Кондратьева (на Тверской ул.).

Записывает А. С. Суворина членом Общества. Письма, III, 128, 131.

- 15 -

Посылает А. С. Суворину следом второе письмо, где разъясняет замысел «Иванова»: «Я лелеял дерзкую мечту суммировать все то, что доселе писалось о ноющих и тоскующих людях, и своим “Ивановым” положить предел этим писаньям. Мне казалось, что всеми русскими беллетристами и драматургами чувствовалась потребность рисовать унылого человека и что все они писали инстинктивно, не имея определенных образов и взгляда на дело». Опасается, что В. Н. Давыдов будет играть роль Иванова вяло, без тонкостей и нюансов. «Если б Иванова играл гибкий, энергичный актер, то я многое бы прибавил и изменил». Объясняет, почему не мог ранее писать роман: «Я рад, что 2—3 года тому назад я не слушался Григоровича и не писал романа! <...> Кроме изобилия материала и таланта, нужно еще кое-что, не менее важное. Нужна возмужалость — это раз; во-вторых, необходимо чувство личной свободы, а это чувство стало разгораться во мне только недавно. Раньше его у меня не было <...> Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...». Письма, III, 131—133.

Ч. извещает М. М. Дюковского, что наконец исхлопотал разрешение (сейчас получил «уведомление», т. е. письмо А. А. Суворина — см. около 5 января), позволяющее московскому Мещанскому училищу, где служил Дюковский, приобретать книги для библиотеки в московском магазине «Нового времени» по льготному тарифу («10% уступки»). Письма, III, 131.

Оказывает хирургическую помощь Л. И. Пальмину, пришедшему к нему на очередную перевязку после травмы головы. Проведя двухнедельное лечение, Ч., видимо, в этот день снял, наконец, повязку. Пальмин в благодарность преподносит флакон дорогих духов. Письма, III, 133.

Пальмин 4 января в письме Н. А. Лейкину рассказал, как он 22 декабря 1888 г. «при выходе на двор с кухонного крыльца поскользнулся, запутался ногой в длинной новой недавно только купленной шубе и со всего размаху хватился левой стороной лба об острый край косяка. Удар был силен, и порядочно крови вышло. Рана была опасна, и кость обнажена. <...> Добрый Антоша хорошо лечил меня и помог. Бывал у меня, а теперь для перевязки уже сам езжу к нему. Обещал мне, что в субботу 7 января можно будет, пожалуй, снять бинт, ибо рана, благодаря Бога, зарастает».

- 16 -

23 января Пальмин сообщал ему же: «Я, слава Богу, оправился, хожу уже без повязки, рана заросла окончательно, но довольно глубокий, красноватый шрам от левой брови к верху головы останется красоваться на моем умном большом лбу». РГАЛИ, ф. 289, I, 31, лл. 6, 11.

Л. Н. Толстой знакомится с рассказами Ч. и отмечает в дневнике: «Дьяков обедал и читал Чехова» (видимо, по тексту 2-го издания сб. «В сумерках» 1888 г., которое имелось в яснополянской библиотеке Толстого). Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 50. М., 1952, с. 21.

Из рассказов Ч., которые Толстой позднее отметил как самые лучшие, в сб. «В сумерках» входили: отнесенные к I сорту — «Дома» и «В суде», ко 2-му — «Ведьма» и «Верочка» (см. письмо И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г.).

И. Л. Леонтьев (Щеглов) благодарит Ч. «за дружеское участие» и рекомендацию его В. Н. Пастухову. «И что это за “Гусляр” — впервые о нем слышу?!» Просит «практического указания» о сумме возможного гонорара. РГБ.

7 или 8 января. Ч. дважды заезжает домой к Н. А. Никулиной (Арбат, Калошин пер.) для решения вопросов о постановке «Татьяны Репиной» А. С. Суворина в Малом театре в ее бенефис. См. письмо Никулиной 8 января. Письма, III, 134.

8 января. Ч. заходит к А. П. Ленскому (Бол. Афанасьевский пер., дом М. В. Терентьевой), который жалуется на доставшуюся ему роль Адашева в «Татьяне Репиной» А. С. Суворина. «Он сердился, горячился и читал мне места из монологов. Сердится он, что в его говорильной роли мало движения <...> Я сказал ему, что I акт мне не нравился ни в чтении, ни на репетиции — меня пугала фельетонность и сухость, но что во время спектакля <в Петербурге> я был поражен тою редкою внимательностью, с какою публика прослушала этот акт. Я сказал ему искренно, и он повеселел и перестал сердиться». Письма, III, 134—135.

На квартире Ленского возник однажды литературный спор, о котором позднее вспоминал Н. Ф. Арбенин, не обозначив точной даты: «Было это у артиста московских театров А. П. Ленского в присутствии самого Антона Павловича. Речь касалась какого-то рассказа из тома “Пестрых рассказов” тогда еще не Чехова, но Чехонте. Говорилось о старом, но вечно юном предмете: цель искусства в сравнении с фотографией, упоминалось о моментальных снимках и т. п. Чехов молчал. И тут врезалось мне в память движение Чехова к окну, мимо которого в разгар спора шагом плелся московский ванька... “Вот видите, — в точности слов Чехова не помню, но смысл был таков, — плетется извозчик; задача писателя верно изобразить этого извозчика”. В то время казалось, что в этом было что-то узкое, даже неискреннее и надуманное у такого

- 17 -

молодого писателя». Ник. Арбенин. Памяти А. П. Чехова. — «Театр и искусство», 1904, № 29, 18 июля, с. 534.

Посылает А. С. Суворину телеграмму, извещая, что премьера «Татьяны Репиной» назначена в Малом театре на 16 января. Письма, III, 134.

Ч. в письме А. С. Суворину сообщает о коренной переработке роли Саши в «Иванове»: «Знаете? У меня Саша в III акте волчком ходит — вот как изменил! Совсем для Савиной. Скажите Савиной, что мне так льстит то, что она согласилась взять в моей пьесе бледную и неблагодарную роль, так льстит, что я живот свой положу и изменю роль коренным образом, насколько позволят рамки пьесы. Савина у меня будет и волчком ходить, и на диван прыгать, и монологи читать». Сообщает также о существенных поправках в роли Иванова и Саши: «Чтобы публику не утомило нытье, я изобразил в одном явлении веселого, хохочущего, светлого Иванова, а с ним веселую Сашу...» (эти поправки Ч. затем снял, опасаясь «испортить фигуру Иванова»). Предлагает летом написать еще по одной пьесе: «Теперь у нас есть опыт. Мы поймали черта за кончик хвоста. Я думаю, мой “Леший” будет не в пример тоньше сделан, чем “Иванов”. Только надо писать не зимой <...>, а летом, когда все городское и зимнее представляется смешным и неважным. Летом авторы свободнее и объективнее. <...> В зимние ночи хорошо писать повести и романы, что я и буду делать, когда поумнею». Пересылает Суворину письмо Н. А. Никулиной (см. ниже). «Насчет репетиций я ответил Никулиной так: “После 10-го приедет сам Алексей Сергеевич и ответит Вам на все интересующие Вас вопросы”. Меня зовут на репетицию не ради советов или чего другого, а ради сокращений, уступок и т. п. <...> Обязательно и непременно приезжайте». Письма, III, 134—136.

Пишет в Петербург режиссеру Александринского театра Ф. А. Федорову-Юрковскому о роли Саши в «Иванове»: «Ввиду чести, какую оказывает моей пьесе М. Г. <Савина>, я решил переделать эту роль коренным образом <...> Прошу Вас убедительно не торопиться перепискою ролей и возможно скорее выслать мне копию моей пьесы. <...> Все поправки и варианты Вы получите через двое суток после того, как мною будет получена пьеса». Письма, III, 133—134.

Пьеса «Иванов» одобрена Театрально-литературным комитетом к представлению на сценах императорских театров. Резолюция председателя Комитета Д. В. Григоровича на авторском экз. пьесы. — СПб. ГТБ, № 60012; рапорт делопроизводителя Комитета А. П. Шталя управляющему Московской конторой имп. театров — РГАЛИ, ф. 659, 6, I, л. 29.

Н. А. Никулина пишет Ч.: «Прошу Вас еще раз заехать ко мне на пять минут, всего не напишешь, надо много спросить, пожалуйста, простите, что утруждаю Вас, если Вам можно сейчас, то посылаю мою лошадь, во всяком случае я дома до 6 ч.». См. письмо Ч. к А. С. Суворину 8 января. РГБ.

- 18 -

А. А. Потехин извещает А. С. Суворина о полученных от него дополнениях к «Иванову»: «Сообщенные Вами прибавки и варианты приложены к читаемому <в Театрально-литературном комитете> экземпляру. Посылаю при сем экземпляр для отсылки к Чехову, тот самый, который он прислал нам; другой экземпляр останется в Комитете <...> Прибавки к пьесе, присланные Вами, по моему мнению, очень уместны и полезны. На следующей неделе мы еще не успеем приступить к репетициям “Иванова”, но с 16 или 17 января надеюсь начать их. Хорошо, если бы к тому времени приехал Чехов. Роли будут розданы согласно его желанию». РГАЛИ, ф. 459, I, 3284, лл. 48, 49.

10 января. Пьеса «Медведь» поставлена в Ельце на сцене Городского театра труппой под управлением П. А. Соколова-Жамсон (повторный спектакль — 31 января), а также в Полтаве на сцене зимнего театра труппой под управлением А. Г. Данилович (повторный спектакль — 17 января). Список пьес, янв. 1889, с. 12, 37.

12 января. Отмечает «Татьянин день» — 134-ю годовщину основания Московского университета. Письма, III, 137.

Торжественный акт празднования годовщины открылся в 10 ч. утра в актовом зале университета чтением доклада проф. А. И. Чупрова и продолжался до 3-х часов дня. Подписные товарищеские обеды бывших воспитанников университета состоялись затем в «Славянском базаре», в «Большой московской гостинице» и в «Собрании врачей». Л. Н. Толстой выступил накануне в печати со статьей, направленной против традиционных «безобразнейших оргий» во время празднования «Татьянина дня» и субъектов с «дикими наклонностями», которые «не умеют ничем иным ознаменовать праздник просвещения, как только тем, чтобы в продолжение нескольких часов сряду есть, пить, курить и кричать всякую бессмыслицу» (Лев Толстой. Праздник просвещения. — РВед., 11 янв., № 11; «Русский курьер», 12 янв., № 13). Обличительная проповедь Толстого произвела в Москве сильное впечатление, но большинство молодежи протестовало против суровости тона, считало выступление Толстого «юродивой выходкой». «Новости дня», 12 янв.; РВед., 13 янв. и 1 февр.; НВ, 21, 26 янв.; «Новости и Биржевая газета», 2 марта.

Пьеса «Медведь» поставлена в Самаре на сцене Городского театра труппой артистов под управлением П. М. Медведева. Список пьес, янв. 1889, с. 40.

Дядя Ч. Митрофан Егорович пишет из Таганрога П. Е. и Е. Я. Чеховым: «Ваши милые дети, в особенности Антоша и Миша, нашего сына <Георгия> очаровали, так что вот он решился ехать в Москву, провести несколько дней в обществе с Вами и с ними. Такое их братское расположение к меньшому брату трогает меня». РГБ.

- 19 -

13 января. Ч. утром вместе с приехавшим в Москву А. С. Сувориным присутствует в Малом театре на репетиции пьесы «Татьяна Репина». «Ленский играет Адашева изумительно. <...> страстен, горяч, эффектен и необычайно симпатичен <...> Ермолова хороша в Татьяне». Письма, III, 137, 139. Извещение о приезде Суворина в Москву напечатано в «Новостях дня» 14 янв.; в МВед. 15 янв.

Вечером Ч. присутствует, видимо, в театре Корша на премьере (возобновление после 1883 г.) комедии А. Дюма-отца «Кин, или Гений и беспутство», поставленной в бенефис режиссера Н. Н. Соловцова и с его участием (в спектакле заняты также Н. Д. Рыбчинская, З. П. Бороздина, Е. В. Омутова, Н. П. Рощин-Инсаров, П. Д. Ленский, Н. В. Светлов).

Об этом спектакле Ч. упоминал в заметке «Театр Ф. Корша» (см. 7 января); в письме А. Н. Плещееву от 15 января цитировал слова из роли Кина в IV-м действии пьесы.

Отвечает Е. К. Сахаровой на письмо от 6 января: «Мой “Медведь” следовало бы назвать “Дойной коровой”. Он дал мне больше, чем любая повесть. О публика!»

«Всей душой готов быть полезен Вам и Вашему мужу. К сожалению, я не такой сведущий и сильный человек, как Вы пишете. <...> Знаком я близко и коротко только с Питером, в Москве же я чужой и непризнанный. В Москве я изображаю из себя доктора и больше ничего. <...> Помещений в Москве много; я рекомендую одну из зал Общества искусств и литературы <...> По приезде в Москву Вашему мужу следует обратиться прежде всего к артисту Малого театра А. П. Ленскому, с которым я уже говорил о картине: он очень близко стоит к Обществу, мой приятель и вообще милый человек. <...> Заметки в газетах сделаем». См. середина февраля. Письма, III, 136—137.

Пьеса «Медведь» поставлена в Калуге на сцене Городского театра труппой артистов под управлением С. Ф. Киселевой. Повторный спектакль — 19 февраля. Список пьес, янв. 1889, с. 15.

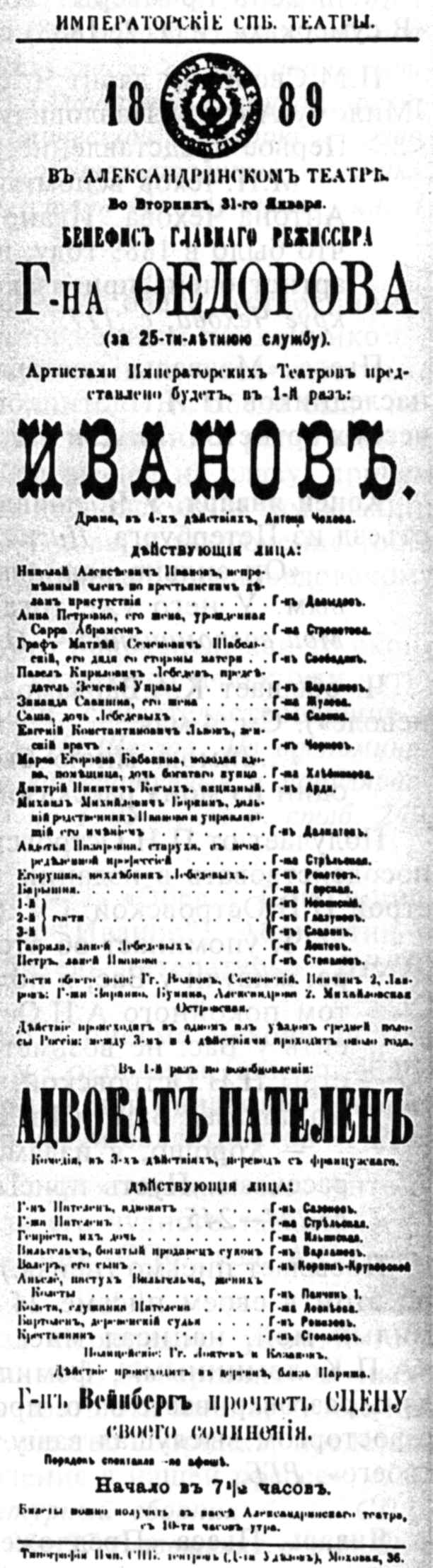

О пьесе «Иванов» сообщается в московской газете, что эта «поставленная в прошлом году на сцене театра Корша комедия <...> одобрена Литературно-театральным комитетом и пойдет в Александринском театре в Петербурге, в бенефис режиссера драматической труппы Федорова-Юрковского». «Новости дня», № 1984, отд. Театр и музыка.

Ф. А. Федоров-Юрковский телеграфирует Ч. о постановке «Иванова»: «Без Вас нельзя раздать ролей. Распределение не слаживается. Необходимо приехать Петербург не позже восемнадцатого. Первая репетиция необходима девятнадцатого». РГБ.

Между 13 и 18 января. Ч. показывает А. С. Суворину рукопись воспоминаний Н. И. Свешникова («Записки пропащего человека»), полученную из Петербурга от А. Н. Канаева. Письма, III, 196.

Суворин писал С. Н. Шубинскому 1 ноября: «...Чехов мне говорил, что воспоминания его <Свешникова> представляют интерес».

- 20 -

Н. И. Свешников. Воспоминания пропащего человека. М.; Л., 1930, с. 10.

14 января. Пьеса «Медведь» поставлена в Харькове на сцене Драматического театра труппой Товарищества драматических артистов в пользу общины Красного Креста. Режиссер — Э. Г. Лясс. Роли исполнили: Попова — Н. М. Вронская, Смирнов — Е. Я. Неделин, Лука — Моисеев. Повторные спектакли — 24 января, 19 февраля. «Харьковские губ. ведомости», № 12; 23 янв., № 21; 18 февр., № 46.

В. В. Билибин пишет Ч. из Петербурга и спрашивает, приедет ли он ставить «Иванова». Сообщает, что его пьеса «На смену» не пропущена драматической цензурой. «А Вы еще бранили пьесу! <...> Пьеса не пропущена потому, что направлена против брака <...> Не посоветуете ли каких-либо мер, чтобы спасти “На смену”? Стоит ли переделать эту пьесу в рассказ?» РГБ.

М. А. Вернер отвечает Ч. на его неизв. письмо (см. после 5 января) по поводу перепечатки в «Сверчке» рассказа «Дорогая собака» без авторского разрешения. «Во всяком случае, Антон Павлович, поступите как Вам кажется наиболее разумным, а я со своей стороны выражаю сожаление, которое еще более усилится, если подобный не особенно важный инцидент испортит наши добрые отношения, очень мне дорогие». РГБ.

Переписка Ч. с братьями Вернерами на этом прекратилась.

И. Л. Леонтьев (Щеглов) пишет Ч., что желал бы получить «два экземплярчика» пьесы «Предложение», когда она будет отлитографирована у С. Ф. Рассохина. «Роль “нервного жениха” чертовски соблазнительна! Разрешите мне пустить “Предложение” по клубам? Обставлю хорошо. Эх, Антуанчик, что бы Вам написать для меня роль — с “трагическим смехом”, со слезами и прыжками — словом, с чем угодно, только без пения!!!» Просит известить, как пройдет премьера суворинской пьесы (16 января). «Чехонтик миленький, вспомните меня и пришлите мне афишу “Татьяны Репиной” — Вы ведь знаете мою болезненную слабость к афишам?» Сообщает о скорой постановке в Петербурге своей одноактной комедии «Господа театралы» (см. 19 января); просит «доброго совета» и «наставленья» — оставить ли эту пьесу для театра Корша или передать ее в московский Малый театр. РГБ.

Член совета и зав. библиотекой Русского литературного общества в Петербурге Л. Н. Майков пишет Ч.: «Совет Русского литературного общества, приводя в порядок принадлежащую Обществу библиотеку, поручил мне обратиться к Вам с покорнейшею просьбою, не найдете ли Вы возможным оказать посильное содействие предпринятому нами делу и присоединить к имеющимся трудам членов Общества Ваши произведения». РГБ.

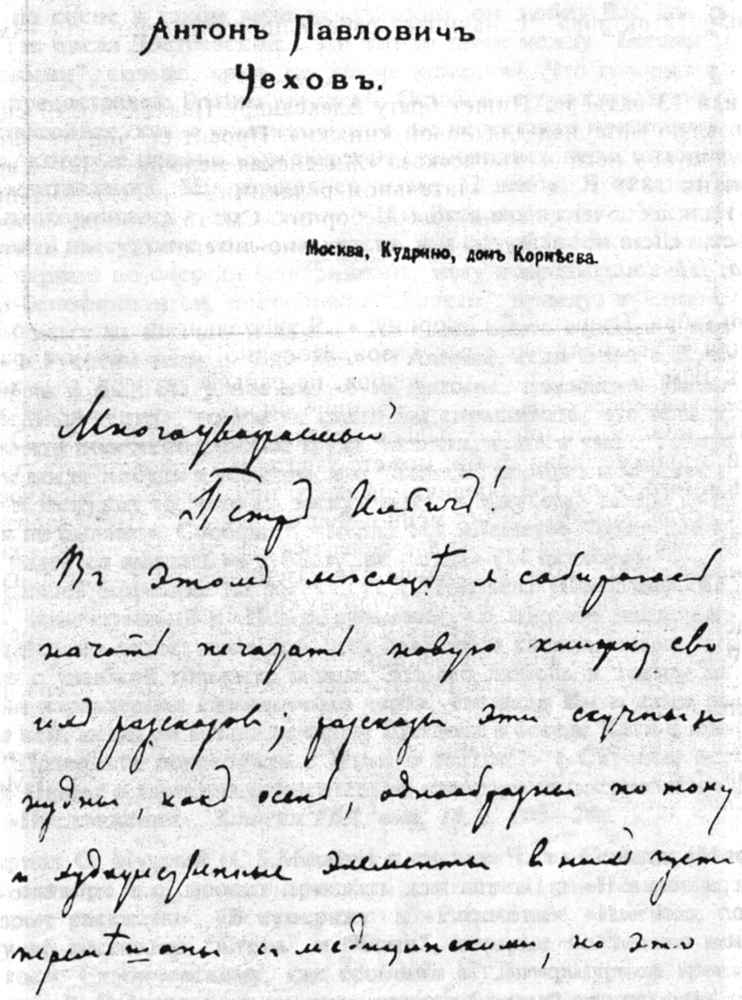

15 января. Ч. сообщает А. Н. Плещееву, что пишет «понемножку» свой роман («Рассказы из жизни моих друзей» — неосуществленный замысел).

- 21 -

«Выйдет ли из него что-нибудь, я не знаю, но, когда я пишу его, мне кажется, что я после хорошего обеда лежу в саду на сене, которое только что скосили. Прекрасный отдых». Письма, III, 139.

Заканчивает переработку пьесы «Иванов». «Всю неделю я возился над пьесой, строчил варианты, поправки, вставки, сделал новую Сашу (для Савиной), изменил IV акт до неузнаваемого, отшлифовал самого Иванова...» Письма, III, 138.

С 4 по 15 января Ч. выслал в Петербург «Вариант 6-го явления I акта», «Вариант 7-го явления I акта», «К 4 явлению II акта», «Вариант 6-го явления II акта», «Вариант 10-го явления II-го акта», «К 5 явлению III акта», «Вариант 7-го явления III акта», «Акт IV. Явление 7. Явление 8. Явление 9». Один комплект этих добавлений (рукой М. П. Чехова) в театральной цензуре был вставлен в авторский экз. пьесы (СПб. ГТБ, № 60012), а два других комплекта (автограф Ч. и копия рукой И. П. и М. П. Чеховых) использованы для контрольного ценз. экз. (СПб. ГТБ, № 40394).

Ч. пишет А. Н. Плещееву о переработке «Иванова»: «Я замучился, и никакой гонорар не может искупить того каторжного напряжения, какое чувствовал я в последнюю неделю. Раньше своей пьесе я не придавал никакого значения и относился к ней с снисходительной иронией <...> Теперь же, когда она вдруг неожиданно пошла в дело, я понял, до чего плохо она сработана. Последний акт поразительно плох. <...> “Иванова” печатать в “Сев<ерном> вестн<ике>” не буду». «Когда покончу со своим “Болвановым”, сяду писать для “Сев<ерного> вестника”. Беллетристика — покойное и святое дело. Повествовательная форма — это законная жена, а драматическая — эффектная, шумная, наглая и утомительная любовница». Письма, III, 138—139.

Сообщение о предстоящей постановке «комедии» (по названию редакции 1887 г.) «Иванов» в бенефис Ф. А. Федорова-Юрковского напечатано в «Новом времени».

Отклик на статью Д. С. Мережковского о Ч. («Старый вопрос по поводу нового таланта» — см.

начало ноября 1888 г.) напечатан в журнальном обозрении «Русской мысли». По мнению анонимного обозревателя, «защиту “нового таланта” в статье г. Мережковского нельзя признать удачной и последовательной». «И критики, и читатели признали, что г. Чехов обладает недюжинным художественным дарованием», но «еще слишком рано делать имя г. Чехова лозунгом борьбы литературных партий», «беззаветно восхищаться произведениями, оставляющими неопределенное впечатление». Упрекая Мережковского за «увлечение <...> одним внешним изяществом и красотой формы» и касаясь сделанного им сопоставления рассказов Ч. с новеллами современных французских писателей, автор замечает: «Нам кажется, кто признает русскую художественную литературу за огромную общественную силу, кто с надеждою приветствует появление в ней каждого свежего таланта, как напр<имер> г. Чехова, тот пожелает последнему

- 22 -

более широкой роли, нежели какую играют гг. Банвиль, Ришпен или Копе, а произведениям его — большего литературного значения. <...> Из мозаики же мелких рассказов г. Чехова не составляется никакого определенного узора. <...> Он, по нашему мнению, твердою рукой заносит в свои эскизы исключительно одни обособленные настроения души и притом заносит их совершенно безразлично к их внутреннему значению и объему». Автор обзора делает исключение лишь для таких «выдающихся очерков г. Чехова по красоте и целости производимого впечатления», как «На пути», «Кошмар», «Мечты». «Но такой глубины замысла и определенности впечатления в рассказах г. Чехова пока найдется немного, а их недостает именно самым крупным его произведениям, как “Степь” или последний рассказ, напечатанный в ноябрьской книге “Северного вестника” — “Именины”». Обзор «Периодические издания». «Северный вестник», ноябрь — декабрь 1888 г. — РМ, № 1, с. 34—41, Библиографический отдел. (Сообщение о выходе в свет журнала напечатано в РВед. 15 янв., № 15).

О рассказе «Беглец», напечатанном в «Стоглаве» на 1889 г., упомянуто в обзоре изданных в 1888 г. справочных книг и календарей. РМ, № 1, с. 25, Библиографический отдел.

В. Н. Давыдов отвечает Ч. на письмо от 4 января и заверяет, что «с величайшим удовольствием» примет участие в пьесе «Иванов», однако от окончательного выбора роли уклоняется. «Если Вы найдете, что для пиэсы выгоднее, чтоб я играл роль Иванова, я с удовольствием буду ее играть, если же Вы думаете, что пиэса более выиграет, если я буду играть Лебедева, я с не меньшим удовольствием возьмусь за исполнение этой роли». Считает желательным скорейший приезд Ч. в Петербург, так как в труппе возникли затруднения с распределением ролей. «...Лично всегда все легче и лучше можно устроить, нежели письменно». Жалуется на антихудожественный подбор репертуара в Александринском театре, превращенном в торговое предприятие. «Вот приедете к нам ставить “Иванова”, так пожалуй воочию убедитесь в справедливости моих слов». РГБ.

Педагог и драматург А. Н. Канаев отвечает Ч. из Петербурга на его письмо (неизв.) от декабря 1888 г. относительно рукописи Н. И. Свешникова «Записки пропащего человека». «Вам, конечно, Антон Павлович, кажется по крайней мере странным с моей стороны, что я так упорно молчу на Ваше письмо. Но если бы Вы наблюдали мою жизнь <...> то поняли бы, что мне можно задержать ответ за несколько недель. <...> Мне хотелось Вам ответить о моем отношении к рукописи Свешникова пообстоятельнее, но вряд ли это удастся и теперь... <...> В минуту отчаяния и потери им интереса к жизни я для возбуждения этого интереса рекомендовал ему написать свою автобиографию, даже деньги за нее заплатил <...> Потом он у меня взял свои записки, предлагал их именно Н. С. Л<еск>ову, о котором Вы пишете <...> “Монографию” его о последних странствованиях переслал я Вам. <...> Вы “эксплуатацией” его

- 23 -

мемуаров можете сделать истинно доброе дело, дав ему за них, сколько найдете удобным и взяв их как материал». РГБ.

А. С. Киселев поздравляет Ч. с наступающим праздником именин (17 января) и советует на этот вечер отвести Сережу к Барманским. Сообщает, что «в четверг <19-го> или в пятницу <20-го> жена с Сашей в Москве». РГБ.

16 января. Ч. присутствует вместе с А. С. Сувориным в Малом театре на премьере комедии в 4 д. «Татьяна Репина», поставленной в бенефис Н. А. Никулиной. В спектакле участвовали М. Н. Ермолова, Е. К. Лешковская, Н. М. Медведева, Н. А. Никулина, А. П. Ленский, В. А. Макшеев, О. А. Правдин, М. П. Садовский, А. И. Сумбатов (Южин). Второй пьесой шло «Чрезвычайное происшествие» Н. Я. Соловьева с участием Н. А. Никулиной, О. О. Садовской, Н. И. Музиля, В. А. Охотина.

В рецензии на спектакль отмечалось: «Автора вызывали после третьего и четвертого действий, хотя не без протеста. Мы объясняем этот протест почти исключительно тенденциозностью пьесы. Зачем автору понадобилось, например, совсем не кстати задеть женский вопрос? Нельзя умолчать и об очень претенциозном монологе Кокошкиной о Москве». РВед., 19 янв., № 19.

Эпиграмма «По поводу “Медведя” Антона Чехова» напечатана в газ. «Театр и жизнь»:

«Медвежьи услуги» для всех

Приносят немало хлопот,

А Чехову, точно на смех,

Медведи дают лишь доход... «Театр и жизнь», № 246,

отд. В театральный альбом.

Подпись: Мавританец.Приезжает из Таганрога погостить Г. М. Чехов.

О его намерении приехать в Москву ко дню именин Чехова (17 января) сообщал М. Е. Чехов 12 января П. Е. и Е. Я. Чеховым: «Он же будет выразителем нашего Вам поздравления с наступающим именинником». М. П. Чехов отмечал позднее в дневниковых записях: «16-го янв. Приезжал гостить Георгий Чехов. Уехал 7-го февраля». ГЛМ, ОФ 5336, л. 2.

А. С. Лазарев (Грузинский) в письме из Киржача Владимирск. губ. поздравляет Чехова «с днем ангела»: «Желаю славы, успехов, денег». РГБ.

А. С. Лазарев (Грузинский), узнав от Н. М. Ежова о публикации в «Новом времени» рассказа Ч. «Сказка» («Пари» — см. 1 января), пишет Ежову, «За 89-й г. “Нов<ое> вр<емя>” будем получать только на днях. Тогда и прочту сказку Ан. Чехова». РГАЛИ, ф. 189, I, л. 341.

17 января. А. Н. Плещеев отвечает Ч. на письмо 15 января: «Отчего Вы не хотите напечатать в “Северном вестнике” “Иванова”? Напрасно.

- 24 -

Ведь я читал ее <пьесу> еще до переделки; вовсе она не так уж плоха. Конец был слаб, но теперь вы это все переделали. — Вот посмотрим, какой она будет успех иметь на сцене. <...> Публика наша слишком привыкла к шаблону, к крыловщине, и нового, не рутинного не любит; особливо, если это новое — тонко...». Сообщает: «Суворин хотел перед бенефисом Федорова написать об “Иванове” этюдец в “Н<овом> в<ремени>” и, так сказать, — комментировать его публике». Радуется, что Ч. «роман продолжает». Приглашает в Петербург: «Приезжайте сюда скорей; и побеседуем и кларетцу попьем. Надо бы когда-нибудь и Суворина в кабачок залучить, и Жана Щеглова. Потолковали бы о театре». РГБ; Слово, сб. 2, с. 258—260.

Д. Т. Савельев пишет Ч. из станицы Тифлисской Кубанской обл.:. «Никак не могу нарадоваться твоим успехам на литературном поприще, о каковых приходится узнавать только лишь по рецензиям в газетах». Передает просьбу общей знакомой А. И. Пеховской, живущей в той же станице, — выслать ей наложенным платежом все произведения Ч. Просит выслать для себя «Руководство по свекловодству», «Руководство к изучению стенографии» и два настенных календаря Н. П. Карбасникова. Поздравляет с днем именин: «...Желаю, чтобы ты в этом году получил премию от Академии не в 500 рубл., а в 5000». Ч. ответил 4 февраля. РГБ.

18 января. Ч. вечером (по расписанию жел. дорог — в 9 час. 30 мин.) уезжает из Москвы в Петербург.

Пьеса «Иванов» разрешена драматической цензурой к представлению по тексту авторского экземпляра, с вычерками цензора в отдельных местах. Резолюция цензора И. П. Альбединского на обложке пьесы — СПб. ГТБ, № 60012.

19 января. Ч. утром (в 11 час.) приезжает в Петербург вместе с А. С. Сувориным и останавливается у него на квартире (Мал. Итальянская, д. 18, кв. 14). Письма, III, 140.

Получает от Д. В. Григоровича отдельный оттиск цикла рассказов «Не по хорошу мил, — по милу хорош» (Из «Русского вестника», № 1) с дарственной надписью: «Дорогому товарищу по литературе Антону Павловичу Чехову на память от сердечно ему преданного Григоровича». Число в дате надписи переправлено Григоровичем с 10 на 19 (10 января он представил печатные листы в цензуру, а 17-го получил их обратно — ЦГИА СПб., ф. 777, 27, 247, л. 13). ТМЧ; Чехов и его среда, с. 232.

Посылает письмо В. А. Тихонову, извещая его о своем приезде в Петербург: «Был бы рад повидаться...». Письма, III, 140.

Вечером вместе с А. С. Сувориным посещает, видимо, Александринский театр, где состоялась премьера двух пьес: драма в 4 д. Д. В. Аверкиева «Княгиня Ульяна Вяземская» и комедия в I д. И. Щеглова (И. Л. Леонтьева) «Господа театралы» — с участием Е. Н. Жулевой,

- 25 -

С. Петербург. Открытка конца XIX в.

- 26 -

П. А. Стрепетовой, К. А. Варламова, В. П. Далматова, М. И. Писарева, П. М. Свободина.

И. Л. Леонтьев (Щеглов) заранее оповестил Чехова о премьере своей пьесы, ожидал его совета и наставления (см. 14 января). Суворин, бывший на спектакле, поместил о нем рецензию в «Новом времени» (21 января, № 4633). Леонтьев (Щеглов) писал о спектакле Ф. А. Куманину позднее, 2 декабря: «В Александринке “Господа театралы” прошли при неумолкаемом хохоте... но без всякого ансамбля, на котором, собственно, держится вся пиеса. И Суворин, и Чехов предрекали ей на Малом театре более прочную судьбу». ГЦТМ, ф. 133, № 97813.

Об «Иванове» сообщается в московской газете, что в бенефис Ф. А. Юрковского «пойдет комедия А. П. Чехова <...>, шедшая в прошлом сезоне в театре Корша. Г-н Давыдов играет главную роль». См. 31 января. «Театр и жизнь», № 249.

20 января. Ч. проводит вечер вместе с А. Н. Плещеевым. См. 21 и 22 января.

Н. А. Путята пишет Ч. (видимо, по московскому адресу), благодаря за денежную помощь: «Не сочтите мое долгое молчание за неблагодарность, уважаемый Антон Павлович, но я никак не мог принудить себя взять в руки перо. Благодарю, хотя Вам как человеку небогатому и с семьей и не следовало бы делать этого». РГБ.

21 января. Ч. заходит в контору ж. «Осколки» (Троицкая, д. 18). Преподносит конторщице А. И. Соловьевой и ее сестре экземпляр «Пестрых рассказов» (издание ж. «Осколки») с дарственной надписью. Письма, XII, 154.

Н. М. Ежов пишет Ч., чтобы он не оставлял для него билет на «Иванова» (не может приехать в Петербург из-за безденежья). Вспоминает встречу в Москве: «Знаете, я почти всегда ухожу от вас с “двойственным” впечатлением: мне бывает и отрадно, и грустно. Отрадно — потому что я говорю с Вами, вижу Ваше расположение ко мне; грустно — потому что я сам ничего не могу сделать Вам хорошего...». Просит передать А. С. Суворину посылаемый рассказ. «Только сначала прочитайте его сами». «Если Вам понравится хоть немного этот рассказ — скажите о том мне». См. 27 января. РГБ.

О посылке этого рассказа Ч. Ежов сообщил А. С. Лазареву (Грузинскому), который ответил ему 26 января: «Если твой рассказ “Реб<енок>” прост, я думаю, Сувор<ин> его напечатает, но задача была трудная». РГАЛИ, ф. 189, I, 19, л. 347.

А. С. Лазарев (Грузинский) в письме Н. М. Ежову спрашивает: «О чем писал Чехову? <...> Если писал обо мне хорошее — спасибо». На следующий день в том же письме он приписывает, что в «Новом времени» прочел «кое-что интересное» — «новогоднюю сказку Чехова» (см. 1 января),

- 27 -

а в «Русской мысли» — статью о Чехове (см. 15 января). «Об “Именинах” Чехова отозвались как о посредственной и мало интересной вещи. Это несправедливо». РГАЛИ, ф. 189, I, 19, лл. 343—344.

А. Н. Плещеев посылает Ч. (письмо б/д.): «Я ужасно провинился перед Вами. Сегодня сказал Полонскому, что мы с вами провели вечер вместе. Я совсем забыл, что он вас вчера звал. Он хотел быть у вас. <...> Пожалуйста, не выдайте меня. Жду вас к себе непременно сегодня вечером». РГБ. ЛЛ, т. 68, с. 343—344.

Ч. отвечает А. Н. Плещееву (письмо б/д): «Вы зовете меня сегодня к себе... Увы! я еще не кончил канальского рассказа! <“Княгиня”> Завтра я и Щеглов будем у Вас...».

«Спасибо, что предупредили насчет Я. П. <Полонского>. Если мне посчастливится увидаться с ним, то я постараюсь как-нибудь выскользнуть из немножко щекотливого положения». Письма, III, 140.

Дата уточнена на основании всей переписки этих дней с А. Н. Плещеевым и записи в дневнике М. И. Чайковского. См. 22 января.

Около 21 января. А. И. Иваненко пишет Ч., что «не в состоянии приехать в Петербург» на премьеру «Иванова», и просит доставить два билета своей сестре А. И. Иваненко, которая прибудет в Петербург 28 января с обещанной посылкой-угощением («сало и пр.») и оставит ее в редакции «Нового времени» на имя А. И. Сувориной. РГБ.

21 или 22 января. Ч. навещает заболевшего В. Н. Давыдова (Пушкинская, д. 11). Беседует с ним о роли Иванова. Письмо В. Н. Давыдова Ч. 22 января.

22 января. Проводит вечер у А. Н. Плещеева в обществе И. Л. Леонтьева (Щеглова) и М. И. Чайковского, который записывает в этот день в дневнике: «...Пошел к Плещееву и там провел чудно вечер в обществе Чехова и Щеглова до 2-х ч. ночи». ГДМ Чайк. Б—8, 13, л. 106.

Пьеса «Медведь» поставлена в Кронштадте на сцене Коммерческого собрания. Повторный спектакль — 19 марта. Платежный документ Общества русских драматических писателей и оперных композиторов. — ГЦТМ, ф. 130, 2169—2172, № 137614.

Пьеса «Медведь» поставлена в Ярославле на сцене Городского театра труппой русских драматических артистов под управлением Н. А. Борисовского. Роли исполнили: Попова — Муромцева, Смирнов — Григорьев, Лука — Расатов. Повторный спектакль — 15 февраля. «Ярославский листок объявлений», № 9 и 14 февр., № 19; Список пьес, янв. 1889, с. 50.

О постановке «Иванова» сообщается, что первое представление «состоится в конце января, 26-го или 30-го января» (премьера состоялась 31 января). НВ, № 4634, отд. Театр и музыка.

- 28 -

Имя Ч. включено в «Календарь для писателей» (с ошибочными данными — вымышленным отчеством и петербургским адресом Ал. П. Чехова): «Чехов, Антон Петр., Невский, д. 84». Календарь для писателей и литераторов на 1889 год. Издание М. М. Бродовского. СПб., 1889, с. 232, отд. «Адреса литераторов и писателей». Сообщение о поступлении календаря в продажу напечатано в НВ, 22 янв., № 4634.

В. Н. Давыдов посылает Ч. письмо (б/д), извещая о своем несогласии с ролью Иванова в новой редакции пьесы. «После Вашего ухода я еще несколько раз прочитал роль Иванова в новой редакции и положительно не понимаю его теперь. Тот Иванов был человек добрый, стремящийся к полезной деятельности, преследующий хорошие цели, симпатичный, но слабохарактерный, рано ослабевший, заеденный неудачами жизни и средой его окружающей, больной, но сохраняющий еще образ человека, которого слово “подлец” могло убить. — Иванов в новой редакции полусумасшедший, во многом отталкивающий человек, такой же пустомеля, как Боркин, только прикрывающийся личиной страданий, упреками судьбе и людям, которые будто его не понимали и не понимают, черствый эгоист и кажется действительно человеком себе на уме и неловким дельцом, который в минуту неудавшейся спекуляции застреливается. По крайней мере на меня он производит теперь такое впечатление. Как друг, как человек, уважающий Ваш талант и желающий Вам от души всех благ, наконец, как актер, прослуживший искусству 21 год, я усердно прошу Вас оставить мне Иванова, каким он сделан у Вас в первой переделке, иначе я его не понимаю и боюсь, что провалю». РГБ (на письме рукой Ч. — дата получения: 89, I, 22).

22 или 23 января. Ч. отвечает В. Н. Давыдову на его письмо от 22 января. «...Сегодня я побываю у Вас и дам ответ на письмо, а пока прочтите пьесу в ее массе — тогда, думаю, мой Иванов будет яснее для Вас». Письма, III, 140.

23 января. Ч. встречается с М. И. Чайковским за ужином в ресторане Палкина (Невский, д. 45). Возможно, перед этим они вместе были на очередном заседании в «Русском литературном обществе» (Гороховая, д. 33). Чайковский записывает в этот день в дневнике: «Литературное общество. Чтение Ясинского о Кускове, исповедь Кускова и чтение Фофанова. После — ужин у Палкина с Чеховым до 3 ч. ночи». ГДМ Чайк., Б-8, п. 13, лл. 106—107.

Сборник рассказов «Детвора» разрешен к печати цензором петербургского цензурного комитета С. И. Коссовичем. Печатные листы поступили в цензуру из типографии А. С. Суворина 21 января. Выданы обратно 26 января. «Реестр рукописей» СПб. цензурного комитета за 1889 г., № 192 — ЦГИА СПб., ф. 777, 27, 247, л. 29.

Сообщение о предстоящей постановке «Иванова» напечатано в московской театральной газете: «В Петербурге готовится интересная новинка, — 26-го идет в первый раз пьеса “Иванов” — “восходящего светила”

- 29 -

г. Антона Чехова. Г-н Ан. Чехов — знаменитость свежеиспеченная, горячая, еще не успевшая остыть. Потому-то и “Иванов” его написан горячо и искренно. В Москве “Иванов” шел у Корша и успеха не имел. <...> Увидим, что будет с “Ивановым” в Петербурге. Для постановки автор поехал лично. Пьеса им значительно переделана и главная женская роль приспособлена для г-жи Савиной». «Театр и жизнь», № 253, отд. Обо всем (Ма-аленькая хроника). Подпись: Фигаро.

24 января. Об «Иванове» сообщается в «Петербургской газете»: «...На будущей неделе в Александринском театре идет в первый раз драма талантливого беллетриста Антона Чехова». ПГ, № 23.

24 января (?). Ч. посылает А. Н. Плещееву письмо (неизв.). Предлагает пойти вечером вместе с Г. М. Линтваревым в Приказчичий клуб (Владимирская, д. 12).

А. Н. Плещеев отвечает Ч. запиской (б/д): «У меня сидит Леонтьев. Мы в Прикащичий клуб не пойдем, потому что там нет сегодня ничего интересного <...> А вот если бы вы с Жоржем <Линтваревым> пришли ко мне (до клуба) напиться чайку, очень бы меня обязали. Я сегодня один, ибо мои сегодня едут на Цукки <...> Посидев у меня, вы можете с Жоржем ехать в клуб. У меня готовы для вас входные билеты <...> Ответьте — придете ли и, если придете, то приходите — немедленно по получении этой записки». РГБ; ЛН, т. 68, с. 344 (на письме рукой Чехова дата: 89, II).

24 января на сцене театра Неметти состоялось первое выступление балерины В. Цукки в «Эсмеральде» Ц. Пуни. В тот же день в клубе Русского купеческого общества взаимного вспоможения (Приказчичий клуб) шла драма К. В. Назарьевой «Тревожное счастье». Цукки выступала в «Эсмеральде» также 27 января, но в Приказчичьем клубе тогда шло уже не рядовое представление (ср. определение Плещеева: «ничего интересного»), а состоялся бенефисный спектакль артиста Ронского — «Горе от ума» А. С. Грибоедова.

После 24 января. Ч., видимо, посещает открывшуюся 24 января в залах Академии художеств выставку Г. И. Семирадского. Особенное внимание публики привлекала картина «Фрина на празднике Посейдона в Элевсине». О шумном успехе этой картины Ч. упоминал в письме к М. В. Киселевой 17 февраля: «В Питере теперь два героя дня: нагая Фрина Семирадского и одетый я».

25 января. Ч. подписывает Условие с дирекцией имп. театров на постановку пьесы «Иванов» в Александринском театре с обязательством не отдавать пьесы частным театрам в течение двух лет и с поспектакльной платой 10% с валового сбора. Условие утверждено директором имп. театров И. А. Всеволожским 4 февраля. «Журнал распоряжений по имп. санктпетербургским театрам», № 35. РГАЛИ, ф. 659, I, 309, л. 36; Письма, III, 310.

Обедает у Н. А. Лейкина (Б. Дворянская, д. 14 — на Петербургской стороне).

- 30 -

И. Л. Леонтьев (Щеглов) записывает в дневнике: «Обед у Лейкина. Чехов, А. Н. Плещеев, Билибин, я. Идея мелодрамы. Сотая переделка “Госп<од> театралов”». ИРЛИ, № 1416, л. 121; ЛН, т. 68, с. 480.

На обеде был также ассистент С. П. Боткина доктор С. М. Афанасьев. О нем упоминал Лейкин в письме Ч. 23 февраля: «Мой приятель доктор С. М. Афанасьев, с которым Вы у меня встретились за обедом...».

Пьеса «Медведь» поставлена в Елизаветграде на сцене театра Кузьмицкого труппой Общества русских драматических артистов под управлением К. Г. Лелева-Вучетича. Список пьес, янв. 1889, с. 13.

Об окончательном распределении ролей в «Иванове» и уточненной дате премьеры (31 января) сообщается в «Новом времени». НВ, № 4637.

Известие о предстоящей премьере в Александринском театре напечатано также в «Новостях...» «Новости и Биржевая газета», № 25. Извещение повторено 29 и 31 янв.

Е. К. Шаврова (мать), не зная об отъезде Ч. из Москвы, приглашает его к себе и выражает желание познакомиться. «Горячие поклонницы Вашего таланта задумали сыграть “Медведя” на домашнем спектакле у меня. Опасаясь, как бы прелестная пьеска весьма не потеряла в их неопытном исполнении, я обращаюсь к Вам за авторскою помощью и советом. <...> Если Вы свободны в понедельник <30 янв.> вечером, мы назначили бы репетицию “Медведя”; впрочем, прошу Вас, не стесняясь, самим назначить день и час посещения». РГБ.

26 января. Ч. утром присутствует на репетиции «Иванова» в Александринском театре. Повестка на имя Чехова с приглашением на репетицию «Иванова» на сцене театра в 10¾ часа. — РГАЛИ.

М. Г. Савина вспоминала впоследствии: «Когда в Александринском театре в первый раз ставили “Иванова” и я играла Сашеньку, Чехов был на всех репетициях, но держался всегда как-то в сторонке. Он был скромный, застенчивый, и за кулисами я его редко видела». «Почему Савина отказалась играть в “Чайке”» <интервъю с М. Г. Савиной>. — ПГ, 1910, 17 янв., № 16.

Пьеса «Иванов» включена в официальный «Список пьес, одобренных с 1 января сего года Театрально-литературным Комитетом к представлению на императорских сценах С.-Петербурга и Москвы». «Журнал распоряжений по императорским санктпетербургским театрам», № 26. — РГАЛИ, ф. 659, I, 309, л. 25.

А. С. Лазарев (Грузинский), огорченный мизерной платой «Нового времени» за свой «субботник» (5 коп. за строчку) и сообщивший об этом 21 января Н. М. Ежову, предостерегает его, чтобы тот не писал ничего Ч.: «Хорошо, что ты не послал письма обо мне Ан. Чехову. Я не понимаю, что значит “более любящий”? К нам он относится одинаково, мы, кажется, тоже; но если бы я любил его и более, чем ты — писать об

- 31 -

этом неловко, не к чему! <...> Вряд ли буду писать Чехову. Ты рассуди: он хлопотал, советовал и т. п., и мои укоры “Нов<ому> вр<емени>” как бы отчасти и на него. Не пиши и ты ему ничего об этом. Прошу. Сказать при случае и при встрече, конечно, удобнее». См. 9 февраля. РГАЛИ, ф. 189, I, 19, л. 347.

И. Л. Леонтьев (Щеглов) записывает в этот день в дневнике: «3-е представление “Господ театралов” прошло с шиком. <...> Чехов и всякие восторги». ИРЛИ, № 1416, I л. 121; ЛН, т. 68, с. 481.

Около 26 января. Ч. в письме М. П. Чехову сообщает о своем впечатлении после репетиции «Иванова» в Александринском театре: «Актеры играют плохо, из пьесы ничего путного не выйдет; с нудным Давыдовым ссорюсь и мирюсь по 10 раз на день. Скучно».

Высылает семье 100 р. — видимо, гонорар за сб. «Детвора». Письма, III, 141.

26 или 27 января. Ч. ночью поправляет забракованный в редакции «Нового времени» рассказ Е. Ф. Кони.

После редактуры напечатан в газете под заглавием «Мытарства грешной души (Шутка)» 28 января, № 4640, отд. Субботники. Подпись: Юшин. Ч. вспоминал в письме к А. С. Суворину 23 октября: «Помнится, зимою, ночью, сидя у Вас, я из плохого брошенного рассказа Кони сделал субботник, который на другой день многим понравился».

А. С. Лазарев (Грузинский) сообщал Н. М. Ежову 4 февраля: «Субботник Юши я читал; со стороны слога он ужасно плох, но по темке и по смешным словечкам (позаимств<ованным> частию у Чехова, напр. о внутренностях после выпития водки или мадеры что ли) ничего; его прочтут с удовольствием. Так или почти так (за искл<ючением> слога) и нужно писать при начале писательства». РГАЛИ, ф. 189, I, 19, л. 351.

27 января. О предстоящей постановке «Иванова» Ф. А. Федоровым-Юрковским сообщается в «Новом времени»: «Он ставит четырехактную драму известного беллетриста Ан. П. Чехова, “Иванов”, с успехом игранную в Москве на сцене театра Корша и значительно переделанную теперь, драму, в которой выведены интересные современные типы, доселе не появлявшиеся на сцене. <...> Интерес спектакля и имя почтенного, трудолюбивого, опытного, хорошо знающего свое дело режиссера, по всей вероятности, соберут в Александринский театр многочисленную публику». НВ, № 4639.

В записной книжке П. М. Свободина отмечено: «Чехов от 7 до 11 на Выставку врачей». СПб. ГТБ.

Н. М. Ежов справляется о судьбе своего рассказа, посланного Ч. для «Нового времени»: «Не понравился? Не будет напечатан?» (Напечатан в

- 32 -

газете 11 февраля, № 4654, отд. Субботники.) Просит получить в «Осколках» у В. В. Билибина причитающийся ему гонорар за январь. Извещает, что написал заметку «Современные девизы наших беллетристов», в которой упомянут Чехов. См. 28 января. РГБ.

28 января. В «Новом времени» (№ 4640) заметка «Об обществе русских драматических писателей», вероятно, принадлежащая Ч. Соч., XVIII, 73, 285—289.

Ч. заходит к К. С. Баранцевичу (Пески, 3-я Рождественская, д. 4). Остается у него обедать.

Вернувшись в Москву, Ч. написал Баранцевичу 3 февраля: «...Мать велела поблагодарить за то, что Вы покормили меня обедом». Письма, III, 142.

К. С. Баранцевич преподносит Ч. свою книгу «Новые рассказы» (СПб., 1889) с дарственной надписью: «Дорогому Антону Павловичу Чехову на добрую память». ТМЧ; Чехов и его среда, с. 218.

О Ч. упоминается в «Осколках» — в юмореске Н. М. Ежова «Современные девизы наших беллетристов». В качестве девиза Ан. Чехова здесь названо: «По-своему». «Осколки», № 5, с. 5 (ценз. разр. 27 янв.). Подпись: Д. К. Л-ий <Дон-Кихот Ламанчский>.

Ежов в письме Ч. 27 января пояснял, что приведенный в «Осколках» девиз напечатан с искажением: «...Дело в том, что я-то сочинил его так: “Стоит особняком” <...> Лейкин же переделал по собственному вкусу: “По-своему”. В последнем девизе мне слышится как бы иронизирование и нечто “лягательное”. Я заявил Лейкину, чтобы он, при первом же свидании с Вами, сказал Вам, в чем дело. Посмотрим, как он это Вам объявит».

А. С. Лазарев (Грузинский), которому Ежов написал об этом, ответил 4 февраля: «Не понимаю, зачем ты затеял переписку с Лейкиным по поводу каких-то изменений в мелочи; разве не все равно “особняком”, “по-своему”. Чехов все старается делать оригинально, по-своему. Самое главное: ничего тут оскорбительного для Чехова нет и все дело не стоит выеденного яйца...». РГАЛИ, ф. 189, I, 19, л. 350.

Н. А. Лейкин пишет Ч. о недоразумении с билетами на премьеру «Иванова»: «Вы увидитесь в воскресенье <29 января> с Федоровым и выясните, в чем суть, а мне эту суть передадите в воскресенье же вечером у Худекова, где я буду с женой». РГБ.

28 или 29 января. Ч. беседует с И. Л. Леонтьевым (Щегловым) об «Иванове». Рассказывает о замысле драматического этюда «В корчме» (содержание которого близко напоминает этюд Ч. «На большой дороге», запрещенный цензурой в 1885 г.).

Леонтьев (Щеглов) вспоминал об этой беседе: «Помню, дня за два, за три до петербургского представления “Иванова” он <Чехов> очень волновался его недостатками и условностями и

- 33 -

А. П. Чехов. Фото Д. С. Здобнова. СПб. 1889 г.

- 34 -

импровизировал мне по этому поводу мотив совсем своеобразного одноактного драматического этюда “В корчме” — нечто вроде живой картины, отпечатлевавшей в перемежающихся настроениях повседневную жизнь толпы...

— Понимаете, при поднятии занавеса на сцене совсем темно, хоть глаз выколи... За окном гроза, в трубе воет ветер, и молния изредка освещает группы ночлежников, спящих вповалку, как попало... Корчма грязная, неприятная, с сырыми, облезлыми стенами... Но вот буря стихает... слышно, как визжит дверь на блоке, и в корчму входит новый человек... какой-нибудь заблудившийся прохожий — лицо интеллигентное, утомленное. Светает... Многие пробуждаются и с любопытством оглядывают незнакомца... Завязывается разговор, и так далее. Понимаете, что-нибудь в этом духе... А насчет “Иванова” оставьте, — резко оборвал он, — это не то, не то!.. Нельзя театру замерзать на одной точке!..» Ив. Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове. — Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива», 1905, № 6, стлб. 255; Чехов в восп., 1954, с. 159.

29 января. Утром Ч. присутствует в Александринском театре на репетиции «Иванова».

Подписывает Условие с дирекцией имп. театров о постановке пьесы «Медведь» на сцене Александринского театра в Петербурге с обязательством не отдавать пьесы частным петербургским театрам в продолжение двух лет и с поспектакльной платой в размере 2% с валового сбора. Бланк Условия — РГАЛИ.

Вечером в гостях у С. Н. Худекова. Знакомится с Л. А. Авиловой.

«В этот вечер мы ждали Чехова. Он приехал из Москвы ставить на Александринской сцене своего “Иванова” и обещал быть у нас после генеральной репетиции. Мы никого не позвали “на Чехова”, кроме моей сестры Авиловой, желая провести вечер в интимном кругу.

— Ну, что? Как? Довольны? — встретили мы Антона Павловича вопросами. <...>

— Да, очень хороши и обстановка, и исполнение — мне все нравится, — сказал он со своей грустной улыбкой.

Молодой, красивый, с глубоким взглядом пытливых глаз, проникавших в душу каждого, он ходил нервный, взволнованный по комнате, проводил рукой по своим непокорным волосам, разлетевшимся в разные стороны, и говорил мягким, приятным басом:

— Не могу добиться, чтобы мне сыграли на гармонии “Чижика” так, как я бы этого желал, так, как слышит его сама страдающая Сарра <...> А все же, — прибавил Чехов со вздохом, — моя пьеса не будет иметь успеха; я это знаю, чувствую. Публике она покажется скучной, нудной <...> А потом, — продолжал Чехов, — попадет мне и от либеральных критиков за моего обличителя,

- 35 -

Л. А. Авилова.

- 36 -

“высоко честного передового человека” <Львова>, творящего насилие и всякую жестокую подлость. Не пощадят, меня за него с грязью смешают; выставят врагом молодежи, врагом борцов за правду...» Н. Х<уде>кова. Мои воспоминания о Чехове. — ПГ, 1914, 2 июля, № 178.

Л. А. Авилова вспоминала позднее об этом вечере:

«...Я получила записочку от сестры: “Приходи сейчас же, непременно, у нас Чехов”. <...> Он ходил по кабинету и, кажется, что-то рассказывал, но, увидев меня в дверях, остановился. <...> Когда я села, он опять стал ходить и продолжать свой рассказ. Я поняла, что <...> он очень недоволен артистами, не узнает своих героев и предчувствует, что пьеса провалится. Он признавался, что настолько волнуется и огорчается, что у него показывается горлом кровь. Да и Петербург ему не нравится. Поскорее бы все кончить и уехать, а впредь он дает себе слово не писать больше для театра. А ведь артисты прекрасные и играют прекрасно, но что-то чуждое для него, “свое” играют. <...> За столом мы сели рядом. <...> Чехов повернулся ко мне и улыбнулся.

— Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь, правдиво, искренно. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю. Я ничего не хочу сказать. Мое дело писать, а не учить. И я могу писать про все, что вам угодно, — прибавил он с улыбкой. — Скажите мне написать про эту бутылку, и будет рассказ под таким заглавием: “Бутылка”. Не надо мыслей. Живые, правдивые образы создают мысль, а мысль не создает образа.

И, выслушав какое-то льстивое возражение от одного из гостей, он слегка нахмурился и откинулся на спинку стула.

— Да, — сказал он, — писатель это не птица, которая щебечет. Но кто же вам говорит, что я хочу, чтобы он щебетал? Если я живу, думаю, борюсь, страдаю, то все это отражается на том, что я пишу. Зачем мне слова: идея, идеал? Если я талантливый писатель, я все-таки не учитель, не проповедник, не пропагандист. Я правдиво, то есть художественно, опишу вам жизнь, и вы увидите в ней то, чего раньше не видели, не замечали: ее отклонение от нормы, ее противоречия...». Л. Авилова. А. Л. Чехов в моей жизни. — Авторизованная машинопись, РГАЛИ; Л. А. Авилова. Рассказы. Воспоминания. М., 1984, с. 116—118.

Упомянутая в воспоминаниях дата встречи 24 января (вместо 29 января) свидетельствует скорее всего о допущенной машинисткой при печатании ошибке (автограф не сохранился). О назначенном именно на 29 января вечере у Худекова писал Ч. Н. А. Лейкин 28 января: «От Худекова, надеюсь, вы уже получили приглашение быть у него вместо субботы вечером в воскресенье 29 января. Он ждет и Вас и меня. У него и еще кто-то будет». РГБ.

К. С. Баранцевич в письме к Ч. просит замолвить слово перед А. С. Сувориным о своем знакомом Л. Т. Гулине, оставшемся без всяких средств с женой и четырьмя детьми. «Завтра идет ваша драма, Вы в предвкушении тех тонких и высших ощущений, какие выпадают на долю талантливых

- 37 -

людей; в блеске огней, хорошеньких женских лиц, в чаду льстивых похвал, дружеских пожеланий, — не забудьте, что все это прах и тлен и что высшее наслаждение в том, чтобы протянуть руку помощи утопающему брату». Ч. ответил 3 февраля. РГБ.

30 января. Ч. вечером присутствует на очередном, XVI собрании (беседе) в «Русском литературном обществе». В этот вечер А. Н. Майков и Я. П. Полонский читали свои стихотворения, посвященные 50-летию литературной деятельности А. А. Фета; М. А. Хитрово прочел доклад об опере А. Г. Рубинштейна «Купец Калашников». НВ, 29 янв., № 4641; «Новости и Биржевая газета», 30 янв., № 30; «Театр и жизнь», 31 янв., № 261.

Во время заседания И. Е. Репин зарисовывает Ч. в группе с другими членами Общества: А. С. Суворин, И. Ф. Горбунов, Ф. Н. Берг (?), П. И. Вейнберг и на месте председателя — П. Н. Исаков. А. П. Чехов. Материалы литературного музея Пушкинского Дома. Л., 1982, с. 5—6, № 4.

Репин впоследствии вспоминал об этой встрече с Чеховым: «Один раз в содружестве “Литературного общества” мне удалось сделать с него очень удачный набросок (он не позировал)». Репин И. Е. Ответ на анкету «Одесских новостей». — «Одесские новости», 1910, 17 янв., № 8018; Чехов в восп., 1952, с. 149—150.

Пьеса «Иванов» поставлена (по тексту ранней редакции) в Харькове на сцене Драматического театра труппой Товарищества драматических артистов. Режиссер — Э. Г. Лясс. Роли исполнили: Иванов — Е. Я. Неделин; Анна Петровна — М. И. Свободина-Барышева, Саша — А. В. Анненская. Повторный спектакль — 12 февраля. «Харьковские губ. ведомости», № 28; там же, 12 февр., № 41; Список пьес, янв. 1889, с. 48.

В связи с этим спектаклем местная газета отмечала, что пьеса Ч. «обошла все провинциальные сцены и вызвала очень разнообразные толки». Воспроизведен курьезный отзыв об «Иванове», напечатанный в «Донской пчеле». См. 16 февраля. «Харьковские губ. ведомости», 28 февр., № 53.

Пьеса «Медведь» поставлена в Касимове на сцене Общественного собрания любительской труппой. Список пьес, янв. 1889, с. 21.