- 280 -

1887

1 января. У Ч. В. А. Гиляровский, впервые А. С. Лазарев (Грузинский), А. Д. Курепин.

Разговоры об «Осколках», о Н. А. Лейкине, В. В. Билибине, А. В. Насонове. В споре с Курепиным Ч. «доказывал, что нужно хорошенько разобраться в толстовской теории сопротивления злу, а пока нельзя честно говорить ни за, ни против...». Письмо А. С. Лазарева (Грузинского) Н. М. Ежову, 30—31 дек. и 2—3 янв. — РГАЛИ, ф. 189, оп. 1, е. х. 19, л. 165 об.

Позднее А. С. Лазарев вспоминал: «<...> я просидел у него весь длинный зимний вечер, часов до 12-ти. Чехов взял с меня слово заходить к нему во время моих наездов в Москву и рекомендовал написать что-нибудь для “Нового времени” <...> Впечатление, произведенное на меня этой первой встречей с Чеховым, было необычайно. Я был потрясен. Вернувшись домой, я начал припоминать наши разговоры, слова Чехова, его смех, его улыбку и не уснул до утра».

Видимо, в этот вечер произошел разговор о критическом обозрении Л. Е. Оболенского в «Русском богатстве»: «Ведь почему Оболенский меня хвалит, а Короленко бранит? Ведь на это же

- 281 -

есть причина! Оболенский — страстный поклонник Толстого. Я недавно напечатал в “Новом времени” “толстовский” рассказ, а Короленко написал кое-что против “толстовства” — вот и попал в немилость. Ведь это же ясно! Я так на это и смотрю!». А. С. Лазарев (Грузинский). Автобиография. — РГАЛИ; А. С. Лазарев (Грузинский). Антон Чехов и литературная Москва 80-х и 90-х годов. — РГАЛИ; Чехов в восп., 1986, с. 86; А. Грузинский. О Чехове (Отрывки воспоминаний). — «Русская правда», 1904, 11 июля, № 99.

Н. М. Ежов вспоминал о встречах с Ч. в начале их знакомства: «Чехов относился ко мне и к Лазареву очень тепло, он следил за нашей работой, давал советы, указания, подчеркивал и удачи и ошибки, и все это он делал с особенной, с чеховской простотой и деликатностью». РГАЛИ, ф. 189, оп. 1, е. х. 1, л. 7; Встречи с прошлым, вып. 5, с. 80.

К Ч. обращается Н. П. Тимофеев (из Саратова) — просит «Пестрые рассказы» в обмен на свой роман «Волны житейские. Из хроники суда и ссылки» и рассказ «На поисках». Открытка отправлена в Петербург, в редакцию «Осколков». РГБ.

Послал ли Ч. свою книгу, остается неизвестным.

Ал. П. Чехов поздравляет с Новым годом, начиная письмо словами: «Фурор производящий брат мой Антон!». Рассказывает о поисках места: по совету и рекомендации Ч. обращался к В. В. Билибину и Р. Р. Голике, был у А. С. Суворина. Суворин в беседе «к слову» сказал: «Зачем Антон Павлович так много пишет? Это очень и очень вредно...». Говорили о «будущем переселении» Ч. в Питер, которое Суворин «предрекает»: «тебе, как человеку мыслящему, в Москве не место». Голике, найдя место секретаря в редакции «Русского судоходства», ликовал и «все просил» Ал. П-ча написать об этом Ч.: «Не будь тебя, Голике не дал бы себе труда хлопотать обо мне...» Ч. ответил 8 января. Письма Ал. Чехова, с. 141—144.

О Ч. и его сборнике отзывается в статье «Русская литература в 1886 году» Аристархов (А. И. Введенский). Считая, что Ч. «удивительно талантлив», критик сетует на «вечную отрывочность» юмористических рассказов и неразборчивость самого юмора. РВед., № 1, 1 янв.

О Ч. и Короленко пишет анонимный автор «Нового времени» (№ 3894) в обзоре «Литература в 1886 году»: «Если эти беллетристы не растратятся на мелочи и твердо выдержат борьбу с журнально-тенденциозными увлечениями, они могут дать со временем настоящие художественные произведения».

Начало января. Переделывает рассказ «Калхас» в одноактный драматический этюд «Калхас (Лебединая песня)». Отдает в сб. «Сезон», в «сильно сокращенном виде» — «только часть первого монолога». «Драму свою писал я 1 час и 5 минут». Письма, II, 14.

- 282 -

Письмо (неизв.) В. В. Билибину с просьбой дать рецензию на составленную В. А. Попырниковой книгу «Мысли и чувству». См. 9 января.

Письмо (неизв.) М. Е. Чехову — поздравление с Новым годом. См. 13 января.

У Ч. «на праздниках» с визитом звенигородский судебный следователь В. С. Мамышев. Ч. делает ответный визит и знакомится с женой Мамышева Софьей Ивановной (урожд. Орфановой), сестрой А. И. Сувориной, и их матерью. Письма, II, 15.

4 января. Рассказ «Новогодняя пытка (Очерк новейшей цивилизации)» напечатан в ж. «Будильник», № 1. Подпись: А. Чехонте.

У Ч. А. С. Лазарев (Грузинский), который на следующий день писал Н. М. Ежову: «Вчера (в воскресенье) был еще у Чехова. Узнал много нового и смешного <...> Чехов советует мне сходить к Вернеру и переговорить. Он хвалит Вернера и говорит, что в “Сверчке”, пожалуй, стоит работать». РГАЛИ, ф. 189, оп. 1, е. х. 19, л. 172 об.

4—11 января. Посещает заседания Второго съезда русских врачей имени Н. И. Пирогова. (Вступительный доклад делал Н. В. Склифософский.) Проходил в здании Дворянского собрания на Б. Дмитровке. Письма, II, 9, 345; РВед., 1887, № 3.

5 января. «Шампанское (Рассказ проходимца)» напечатан в «Петербургской газете», № 4. Подпись: А. Чехонте.

8 января. Просит Ал. П. Чехова «немедленно» сходить в конторы «Нового времени» и «Петербургской газеты», получить по доверенности гонорар и поскорее выслать в Москву. Письма, II, 7.

9 января. Слушает на II Пироговском съезде русских врачей доклад П. Г. Розанова «О необходимости высшего врачебного представительства в России как отдельного министерства народного здравия». Пишет П. Г. Розанову: «Я слушал ваш реферат на съезде. Вопрос, затронутый Вами, почтенен, и я радовался за Вас, хотя и досадовал, что Вы писали реферат без помощи какого-нибудь ученого юриста-законоведа». Письма, II, 52, 373.

В. В. Билибин пишет, что рецензия на книгу В. А. Попырниковой «вышла ругательная. Сами же Вы меня науськивали на желчь». Радуется успехам Ч. на литературном поприще: «Не я ли один из первых предсказывал Вам славу?!». РГБ.

11 января. Ценз. дата вып. I сб. «Сезон», где напечатана «Лебединая песня (Калхас). Драматический этюд в одном действии», под заглавием «Калхас». Подпись: Ант. Чехов.

Весь день, «от утра до ночи», «промаялся над рассказом для “Осколков”, потерял время и лег спать, не написав странички...». Письма, II, 8.

- 283 -

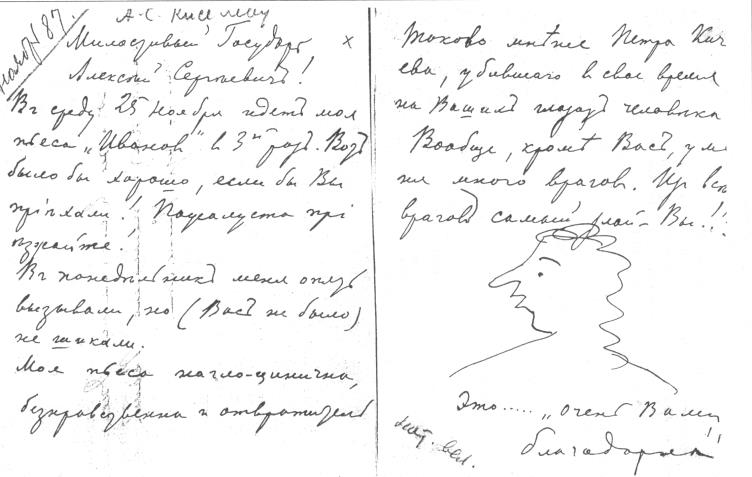

Письмо А. П. Чехова А. С. Киселеву 24 ноября 1887 г.

- 284 -

У Ч. А. С. Лазарев (Грузинский). «Чехов милейший малый. Мы обо многом с ним болтали. Он рассказывал множество интересного. Чехов прошел суровую школу жизни, был в певчих, торговал, мерз на морозе и т. д. и т. д. <...> Чехов страшно бранит Лейкина, но говорит, что его надо и пожалеть <...> Чехов совсем, совсем простой малый <...> Чехов говорит, что нужно работать, работать и работать для того, кто хочет добиться независимого существования». Письмо А. С. Лазарева (Грузинского) Н. М. Ежову, 11—12 января. — РГАЛИ, ф. 189, оп. I, е. х. 19, л. 174.

12 января. Рассказ «Мороз» напечатан в «Петербургской газете», № 11. Подпись: А. Чехонте.

Посылая Н. А. Лейкину письмо, без рассказа, Ч. сетует: «Моя голова совсем отбилась от рук и отказывается сочинительствовать... Все праздники я жилился, напрягал мозги, пыхтел, сопел, раз сто садился писать, но все время из-под моего “бойкого” пера выливались или длинноты, или кислоты, или тошноты, которые не годятся для “Осколков”...». В январе в «Новое время» не послал ни одного рассказа, в «Петербургскую газету» «кое-как смерекал» два («Шампанское» и «Мороз»). Не имел «ни одного покойного дня: гости, съезд врачей, длинные разговоры и проч...». «Все время <...> кабинет брался приступом», чем отчасти и объясняет «неудачи на литературном поприще». Просит упразднить «добавочные» (получаемые помимо построчной платы) — поскольку «исправным и аккуратным сотрудником» (т. е. присылающим материал к каждому номеру) быть уже не сможет, но будет работать «по-прежнему, стараясь не пропускать ни одной недели». Если очередного рассказа нет, будет посылать телеграммы с «одним словом “нет”». Считает, что «Осколки» напрасно отвечали «Наблюдателю». См. 27 дек. 1886. Ждет Лейкина с женой к себе 17 января: «в час дня у меня пирог». Пишет о своем впечатлении от визита А. С. Лазарева (Грузинского): «...был у меня А. Грузинский. По-видимому, это очень порядочный человек. Он молчалив, как Виктор Викторович <Билибин>, но и сквозь молчание иногда можно бывает разглядеть человека». Письма, II, 8—9.

Письмо М. Е. Чехова. «Давно твоего ничего не читал. Говорят люди, что кой что есть твоего в газетах, хорошее, занимательное. Умно делаешь, что свою родную фамилию пишешь <...> И нам с папашею честь». Ч. ответил 18 января. РГБ.

13 января. Г. М. Чехов приносит «искреннюю благодарность за память и любовь». Просит газеты, где Ч. работает. Ч. ответил 18 января. РГБ.

До 14 января. Рассказ «Тина» критикует в своем письме М. В. Киселева: «...досадно, что писатель Вашего сорта, т. е. не обделенный от Бога, показывает мне только одну “навозную кучу” <...> Может быть, лучше бы было промолчать, но мне нестерпимо хотелось ругнуть и Вас и Ваших мерзких редакторов, которые так равнодушно портят Ваш талант». А. С. Киселев приписывает: «Моя ругается, и совершенно справедливо,

- 285 -

от Вас можно и должно ждать другого, дорогой Антон Павлович». Ч. ответил 14 января. РГБ; Переписка, т. 1, с. 260.

14 января. Ч. отвечает М. В. Киселевой на ее критику рассказа «Тина»: «...Я так же, как и Вы, не люблю литературы того направления, о котором у нас с Вами идет речь». Но «художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная. <...> Литератор должен быть так же объективен, как химик...». По поводу рассказов «На пути» и «Хорошие люди» («Сестра») замечает: «Ну как Вам нравится моя храбрость? Пишу об “умном” и не боюсь. В Питере произвел трескучий фурор. Несколько ранее трактовал о “непротивлении злу” и тоже удивил публику. В новогодних номерах все газеты поднесли мне комплимент <...> начинаю чувствовать за собой одну заслугу: я единственный, не печатавший в толстых журналах, писавший газетную дрянь, завоевал внимание вислоухих критиков». Сообщает, что написал пьесу <«Калхас»> — «самая маленькая драма во всем мире», играть ее будет В. Н. Давыдов у Корша. «Начал другую, но не кончил, ибо некогда» <«Гамлет, принц датский»>. Высказывает мнение о «маленьких» писателях: «Снисходительно-презрительный тон по отношению к маленьким людям за то только, что они маленькие, не делает чести человеческому сердцу. В литературе маленькие чины так же необходимы, как и в армии...». Хвалит рассказ М. В. Киселевой «Ларька-Геркулес», который посылает «для прочтения» Суворину, «человеку весьма понимающему». Сообщает, что 17-го у него «вечер», поскольку он «именинник». «Блистательный бал с жидовками, индейками и Яшеньками. После 17-го назначим день для поездки в Бабкино». Письма, II, 10—14.

Н. А. Лейкин укоряет Ч., что он мало работает для «Осколков»: «Вы пишете, что Вам не писалось на праздниках. Но ведь писалось же Вам на тех же праздниках для “Будильника”. <...> Я получил даже 3—4 письма с вопросами, отчего Чехонте не пишет?» Сообщает, что 16 января выезжает в Москву; «17 января поговорим подробнее». РГБ.

14 и 16 января. Ал. П. Чехов рассказывает в письме о встрече с Д. В. Григоровичем в редакции «Нового времени»: «Цель настоящей эпистолы — сообщить тебе мое знакомство с Григоровичем. Сидел я в один недавний вечер в редакции “Н<ового> в<ремени>” и работал. За тем же столом сидел vis à vis <напротив> Коломнин и перебалтывался со мною. В сие время из Суворинской двери вылетает, как бомба, Григорович, юлит, вертится, хрустит суставами и набрасывается на меня, называя прямо по фамилии. Радость на его лице велия. Схватывает мою руку, начинает прижимать ее к своему правому карману и просто вопит: “Очень рад, ах, как я рад!” — Коломнин выпучил глаза и поспешил заявить, что я не ты, что старый талант ошибся. Но он заявил: “Того я знаю, с тем я знаком, мы — друзья, а этого я вижу, что это — брат того”. Снова рукопожатие, чуть не поцелуй и затем быстрая, как капли дождя по стеклу, речь о тебе такого содержания: “Я говорил ему, ох, я

- 286 -

писал ему, даже ругался, чтобы он не смел так много писать. Увидите его — скажите, что “На пути” — прелестная, чудодейственная вещь, а вот перед этой — с толстовщиной, с непротивлением злу <...> никуда не годится. Так и скажите!”» (Речь идет о рассказе «Сестра», позднее назван «Хорошие люди».) Григорович «умилился», узнав, что Ч. держит его портрет на своем столе. Поздравляя с днем рождения, пишет: «Я — брат того Чехова, который и т. д., словом, твой брат. Все и везде меня представляют, рекомендуют и знакомят именно под этим титлом. Индивидуальность моя пропала. Менелай — муж царицы, а я — брат Антона». Если Антон умрет, будет еще хуже: «я превращусь в брата покойного великого писателя... Нет, уж лучше живи и здравствуй <...> Дела не поправишь, ибо ты бессмертен». Ч. ответил 17 января. Письма Ал. Чехова, с. 145—146.

16 января. Н. Ладожский упоминает в статье, напечатанной «Санкт-Петербургскими ведомостями» (№ 16), «особую» брошюру «оруженосца графа Л. Н. Толстого» (Л. Е. Оболенского), посвященную «восхвалению Чехова и принижению В. Короленко».

Видимо, речь идет об оттиске из журнала «Русское богатство», 1886, № 12. См. 31 января.

17 января. Пишет Ал. П. Чехову: «Рад бы вовсе не работать в “Осколках”, так как <...> мелочь опротивела. Хочется работать покрупнее или вовсе не работать». «С сокрушенным сердцем» ожидает Н. А. Лейкина («Он опять утомит меня»), который шлет «слезно-генеральские письма», обвиняя Ч. «в плохой подписке, в измене, двуличии и проч.». Собирается «требовать 12 коп. со строки». Подписывает письмо «Антоний и медицина Чеховы»: «Кроме жены — медицины, у меня есть еще литература — любовница...». Письма, II, 14—15.

В доме Чеховых — «вечер». Отмечаются именины Ч. Были М. С. и Н. С. Яновы, Е. И. Эффос, А. А. Долженко, Л. И. Пальмин. Письма, II, 13, 14—15, 19.

18 января. Пишет М. Е. Чехову, рассказывая о своей жизни: «Следствием <...> роста моей литературной репутации является изобилие заказов и приглашений, а вслед за оными — усиленный труд и утомление. Работа у меня нервная, волнующая, требующая напряжения... Она публична и ответственна, что делает ее вдвое тяжкой... Каждый газетный отзыв обо мне волнует и меня и мою семью... <...> Рассказы мои читаются публично на вечерах, всюду, куда ни явлюсь, на меня тычут пальцами, знакомства одолели меня своим изобилием и т. д., и т. д... Нет дня покойного, и каждую минуту чувствуешь себя, как на иголках». «В юмористических журналах я почти уже не работаю <...> Я не люблю их». Рассуждая о человеке и его величии, пишет: «Дело в том, что в человеке величаем мы не человека, а его достоинства, именно то божеское начало, которое он сумел развить в себе до высокой степени. <...> Чувство красоты в человеке не знает границ и рамок. <...> возвеличивая людей даже до Бога, мы не грешим против любви, а напротив, выражаем ее.

- 287 -

Не следует унижать людей — это главное». Не советует приобретать Пушкина, обещаемого «Лучом», потому что пришлет суворинское издание, которое выйдет 29 января «по баснословно дешевой цене — 2 рубля с пересылкой». Вместе с сочинениями Пушкина обещает выслать и свои «Пестрые рассказы» — сборник «несерьезных пустячков», которые «собрал не столько для чтения, сколько для воспоминания о начале <...> литературной деятельности» (то, что ему самому нравится в книге, отметит синим карандашом в оглавлении). Письма, II, 16—19.

Послана ли была книга, неизвестно.

Письмо Г. М. Чехову (неизв.) с обещанием прислать подарок — сочинения А. С. Пушкина. См. 1 февраля. Письма, II, 17.

Ал. П. Чехов отвечает открыткой на «только что» полученное письмо. Рассказывает анекдотический случай: литератор Крылов пришел в 11 ч. вечера в редакцию (Ал. П. работал там только вечерами) и «набросился» на него со словами: «Вы меня не узнаете?»; оказалось, что он надеялся увидеть Ч. «Если бы ты жил здесь и слышал, во что тебя ценят крупные органы, то не пошел бы в мелкую прессу и по рублю». Письма Ал. Чехова, с. 147.

М. В. Киселева пишет Ч. о рассказе «Ведьма»: «Рассказ Ваш <...> весьма реалистичен. <...> Вся обстановка в “Ведьме”, сама она, ее муж и приезжие изображены мастерски; читая, я могу, пожалуй, немного покраснеть, но сказать, что Вы солгали — я не в состоянии». РГБ; Переписка, т. 1, с. 266.

18—19 января. В Москве Н. А. Лейкин. Ч., видимо, отдает ему рукопись рассказа «Добрый немец». Разговаривают о Литературном фонде; Лейкин намерен на предстоящем собрании предложить Ч. в члены.

Ч. «потребовал прибавки» гонорара. Письма, II, 19.

Ч. и Н. А. Лейкин в гостях у Л. И. Пальмина. Письмо Л. И. Пальмина Н. А. Лейкину, 21 февр. — ИРЛИ, ф. 123, оп. 1, № 1103, л. 20.

19 января. Рассказ «Нищий» напечатан в «Петербургской газете», № 18. Подпись: А. Чехонте.

20 января. Рассказ «Враги» напечатан в газ. «Новое время», № 3913. Подпись: Ан. Чехов.

Около 20 января. Письмо (неизв.) П. Г. Розанову, с вопросом, «не исчез ли» он «с лица земли». Снова напоминает о газете «Фельдшер». См. 21 января.

21 января. П. Г. Розанов отвечает, что продолжает «существовать по-прежнему в Москве». По его мнению, журнал «Фельдшер» «в настоящий момент <...> был бы менее подходящ». Необходимее газета — «Наш врачебный быт» или «Врачебный быт» (в связи с крайне низким уровнем бытовых условий врачей). РГБ.

- 288 -

Н. А. Лейкин в письме В. М. Гаршину предлагает баллотировать Ч. в члены Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературный фонд). «Красный архив», 1939, № 6, с. 177—178.

22 января. М. Е. Чехов, которому была «пожалована медаль для ношения на шее», пишет П. Е. Чехову: «Прошу дорогого Антошу <...> сложить мне хорошее благодарное письмо Его преосвященству за милостивое ходатайство перед святейшим синодом о моем награждении. Письмо не короткое и не длинное, со всеми правилами препинания и проч.». РГБ.

23 января. В письме А. С. Лазареву (Грузинскому), отправленном в г. Киржач Владимирской губ., сожалеет, что тот «поспешил уехать» и не был 17 января на именинах: «было многолюдно и весело». Письма, II, 19—20.

А. С. Лазарев (Грузинский) вспоминал: «В первые дни нашего знакомства он очень уговаривал меня не уезжать и остаться в Москве на его именины, на которых он будет танцевать какую-то необычайную, никогда не виданную мною кадриль. Партнерами его по кадрили он называл, помнится, Левитана, брата Николая и Шехтеля. Но я вернулся на службу раньше именин Чехова, и мне не удалось увидеть этой замечательной кадрили». Чехов в восп., 1986, с. 103.

24 января. Рассказ «Анекдот» (впоследствии «Добрый немец») напечатан в ж. «Осколки», № 4. Подпись: А. Чехонте.

О рассказе отзывается в письме Н. А. Лейкин: «А Ваш последний рассказ “Анекдот” ужасно смешон. Из Ваших легких рассказов это один из удачнейших. Главное, развязка уж очень неожиданна». Сообщает, что гонорар Ч. увеличен (вместо 8—11 копеек за строку). Извещает, что 2 февраля Ч. и В. В. Билибин будут баллотироваться в члены Литературного фонда. «На второй неделе поста» устраивается Литературное чтение в пользу фонда, и Ч. попросят «приехать и прочесть что-нибудь». О согласии Ч. (билеты оплачиваются фондом) он сообщил В. М. Гаршину и Н. С. Таганцеву. Ч. ответил 26 января. Лит. архив, с. 149.

24 или 25 января. Просит В. В. Билибина (письмо неизв.) «немедленно» уведомить Н. А. Лейкина, что рассказа для очередного номера «Осколков» не будет.

В Письмах (II, 515) неверно датировано 17 или 18 янв.: 18—19 янв. Лейкин был в Москве, и о его приезде Ч. знал заранее.

26 января. Рассказ «В потемках (Из летних воспоминаний)» (впоследствии — «Темнота») напечатан в «Петербургской газете», № 25. Подпись: А. Чехонте.

В. М. Гаршин предложил в члены Литературного фонда И. Е. Репина, А. П. Чехова, В. В. Билибина. В. Гаршин. Собр. соч., т. 3, 1934, с. 518.

- 289 -

Ч. слушает сообщение проф. Г. А. Захарьина «Lues <сифилис> сердца с клинической стороны» на заседании физико-медицинского общества в Московском университете. Письма, II, 20; РВед., 1887, №№ 25 и 27.

Пишет Н. А. Лейкину: «Вот уже целая неделя, как я чувствую во всем теле ломоту и слабость... Работать нужно, но не работается, и все, что я пишу, выходит плохо. Вот причина, почему я не послал Вам рассказа». Соглашается на баллотировку в члены Литературного фонда. Относительно поездки в Петербург для литературного чтения сомневается: «...домашние уверяют меня, что читаю я отвратительно, да и сам я чувствую всякий раз, что после 40—50 строк у меня начинают сипеть и сохнуть голосовые связки» (поездка не состоялась). Спрашивает, почему «петербургская литературная братия не служила панихиды по Надсоне? <...> Из всей молодежи, начавшей писать на моих глазах, только и можно отметить трех: Гаршина, Короленко и Надсона». Называет Надсона поэтом «гораздо большим, чем все современные поэты, взятые вместе». Благодарит за прибавку гонорара. Письма, II, 20—21.

Посылает Ал. П. Чехову счет в «Петербургскую газету» — с просьбой 31 янв. получить и прислать гонорар. О себе пишет: «Я болею. Живется скучно, а писать начинаю скверно, ибо устал и не могу, по примеру Левитана, перевернуть свои картины вверх ногами, чтобы отучить от них свое критическое око». Просит подписать его и брата Ивана Павловича на объявленный с 1 февр. журнал «Солнце». Письма, II, 21—23.

О рассказе «Враги» отзывается в письме к Ч. В. В. Билибин: «хорошо написаны, но <...> конец, на мой взгляд, как-то скомкан». РГБ.

28 января. Снова пишет Ал. П. Чехову (короткое письмо), посылая одновременно счет в «Петербургскую газету». В «Новом времени», отменяя распоряжение прошлого письма, гонорар (за рассказ «Враги») просит не получать. Письма, II, 23.

До 29 января. А. И. Урусов читает в литературном обществе реферат о Ч. Письма Ал. Чехова, с. 148.

29 января. Присутствует в университетской церкви на панихиде по Пушкину, устроенной Обществом любителей российской словесности (50-летие со дня кончины). Слово, посвященное памяти Пушкина, произнес А. М. Иванцов-Платонов, пел студенческий хор. Письма, II, 27; РВед., 1 февр., № 31.

Ал. П. Чехов извещает, что с 20 января у него изменился адрес, и он не получал от Ч. распоряжений о переводах гонорара: «я всегда готов служить тебе». Пишет, что «ежечасно приходится слышать массу разноречивых отзывов» о нем. «Все они складываются в моем сознании, как убеждение, что в тебе есть божия искра и что от тебя ждут — чего и сами не знают, но ждут. Одни требуют большого, толстого, другие серьезного, третьи — отделанного, а Григорович боится, чтобы не произошло размена таланта на мелкую монету. Тебя читают строго: во всякой

- 290 -

фразе ищут тенденции, оценивают даже сухарик (почем фунт), который прячет твой поп, и входят в нутро докторши, моющей белье. Многие говорят: “это еще что, а вот погодите, дайте срок, не то еще будет”... А что будет — и сами не знают, но веруют и ждут. Эта вера и упование бессвязная, бесформенная — не увлечение, а чаяние общества, жажда поворота. Дальше и лучше я выразить не сумею и не требуй. Я еще сам не разобрался, но ты, вероятно, скорее схватишь чутьем, чего от тебя “ждет Россия”». Ч. ответил 31 января. Письма Ал. Чехова, с. 147—150.

30 января. Ал. П. Чехов извещает о выходе в изд. А. С. Суворина сочинений А. С. Пушкина (изд. дешевое, 1 р. 50 коп.). «Магазин берут приступом». Приглашает по приезде в Петербург остановиться у него. Сообщает о переводе гонорара (из «Петербургской газеты» и «Нового времени») и о том, что 3 р. отданы на журнал «Солнце» (изд. не состоялось). Ч. ответил 3 или 4 февраля. Письма Ал. Чехова, с. 150—152.

31 января. Ценз. дата литографированного изд. «О вреде табака. Сцена в одном действии А. Чехонте» (по сравнению с «Пестрыми рассказами» сделаны авторские изменения в тексте). Изд. Театр. биб-ки С. И. Напойкина.

Отвечая Ал. П. Чехову на сетования «Суворина и Кº» (см. 29 января), замечает: «Я пишу мало, гораздо меньше, чем остальные беллетристы. Разница только в том, что я пишу чаще, а прочие толще». Жалеет, что Ал. П. получил гонорар в «Новом времени»: «потрачу, а в конце февраля нечего будет кушать». На «Солнце» просит не подписываться («оно никуда не годится», «издательница сбежала, а редакторы остались без гроша»). Просит прислать «брошюру» Л. Е. Оболенского (см. 16 января). Советует брату прочесть военные рассказы А. Н. Маслова (Бежецкого). Письма, II, 23—24.

Конец января. Письмо (неизв.) В. В. Билибину с критикой его пьесы. См. 2 февраля.

1 февраля. Г. М. Чехов благодарит за письмо и за обещание прислать в подарок сочинения Пушкина. «Начну собирать маленькую библиотеку, в коей в числе книг будет находиться подарок любезного брата — соч. Пушкина. <...> В составе моей <...> библиотеки видную роль будет играть твое произведение, которое будет так приятно для нашего семейства, как соч. Пушкина». РГБ.

2 февраля. Рассказ «Полинька» напечатан в «Петербургской газете», № 32. Подпись: А. Чехонте.

Общее собрание Литературного фонда (Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым) избирает Ч. своим членом. Об избрании извещают Ал. П. Чехов (в тот же день) и Н. А. Лейкин (см. 4—5 февраля). Письма Ал. Чехова, с. 152.

- 291 -

В. В. Билибин пишет по поводу письма Ч. (неизв.), что тот напрасно «истратил порох на критику пьески» — она представляет собою перевод: «Не согласен сокращать ни одного слова». РГБ.

Начало февраля. Шутливое письмо Ал. П. Чехову, начинающееся обращением: «Шантажист!» (касается мелких денежных расчетов). Письма, II, 25.

Датировано по указанию М. П. Чеховой.

3 или 4 февраля. Просит Ал. П. Чехова достать и выслать с кондуктором курьерского поезда 20 экз. сочинений А. С. Пушкина (в Суворинском изд.): «В Москве достать никак нельзя: все моментально распродается». Пишет, что ему понравился рассказ Ал. П. «Дневник гимназиста», напечатанный в «Будильнике» («Из дневника гимназиста старшего класса»). Письма, II, 25—26.

4—5 февраля. Извещая Ч. об избрании его членом Литературного фонда, Н. А. Лейкин пишет, что внес 10-рублевый взнос (с последующим вычетом из гонорара) и что устав общества и отчет за 1886 год посланы. Ч. ответил 8 февраля. РГБ.

5 февраля. Рассказ «Нищий» перепечатан (без ведома Ч.) в «Одесских новостях» (№ 625) из «Петербургской газеты». См. 14 февраля.

Ал. П. Чехов пишет, что Чехова «что-то не видно в печати»: «те, кто укорял тебя в многописании, теперь сетует на редкость твоих статей». Получив письмо брата, отвечает, что сочинения Пушкина достать невозможно: «До выхода 2-го издания даже сам Таганрогский градоначальник получить не может. В один день раскуплено все». (Печаталось 15 тысяч.) Письма Ал. Чехова, с. 154.

6 февраля. Читает в «Санкт-Петербургских ведомостях» статью «Критические наброски» Н. Ладожского с отзывом о рассказе Д. В. Григоровича «Сон Карелина» («как художественная работа он безукоризнен»).

Ал. П. Чехов открыткой извещает, что второе издание Пушкина выйдет в конце февраля в количестве 30 тыс. экз., и половина тиража будет послана в Москву. «Посему до перемены воззрений и обстоятельств тщись блюсти желаемое в Москве». Письма Ал. Чехова, с. 155.

8 февраля. Посылает в «Осколки» рассказ «Неосторожность»: «Целый день мне сегодня мешали писать его, но все-таки я написал».

Пишет Н. А. Лейкину, что начинает «входить в норму и работать регулярнее, чем в январе». Согласен, что Надсона «пожалуй, раздули»; «но так и следовало: во-первых, он, не в обиду будь сказано Лиодору Ивановичу, был лучшим современным поэтом, а, во-вторых, он был оклеветан. Протестовать же клевете можно было только преувеличенными похвалами». Рассказывает о панихиде по Пушкину (см. 29 января). Письма, II, 26—27.

- 292 -

9 февраля. Рассказ «Пьяные» напечатан в «Петербургской газете», № 39. Подпись: А. Чехонте.

10 февраля. Посылает А. С. Суворину свой рассказ «Верочка» и рассказ М. В. Киселевой «Ларька-Геркулес» («шероховатости и женственность рассказа окупаются симпатичной темой и краткостью»). Просит извинения, что работает в «Новом времени» «так неусердно»: «Целодневная напряженная возня с “домашними обстоятельствами” совсем отняла <...> энергию». Собирается, «чтобы не высохнуть», уехать весной на юг: «возобновлю в памяти то, что уже начало тускнуть. Тогда, думаю, работа пойдет живее». Просит 40 экз. сочинений Пушкина — для знакомых и незнакомых лиц, посылает подписной лист, присланный из клиник «захарьинским ординатором» (Я. А. Корнеевым): «для больничных врачей, педагогов, вообще лиц, занятых от утра до вечера, всегда утомленных и не имеющих времени ожидать в магазине, посредничество и протекция являются необходимостью». Письма, II, 27—28.

12 февраля. Прочитав «Сон Карелина» («Русская мысль», 1887, № 1. Отрывок из романа Д. В. Григоровича «Петербург прошлого времени»), пишет автору большое письмо, затем исправляет, сокращает его и переписывает заново.

В черновике — суждения о романе Э. Гонкура «Шери»: «Автор, описывая дочь министра, вероятно, сам того не подозревая, дал верную классическую картину истерии <...> тогда же я подумал, что чутье художника стоит иногда мозгов ученого, что то и другое имеют одни цели, одну природу <...> быть может, со временем при совершенстве методов им суждено слиться вместе в гигантскую чудовищную силу, которую трудно теперь и представить себе». И о Шекспире: «...Я охотно верю Боклю, который в рассуждениях Гамлета о прахе Александра Македонского и глине видел знакомство Шекспира с законом обмена веществ, т. е. способность художников опережать людей науки». О себе может сказать «мало хорошего»: «Пишу не то, что хочется, а писать, как Вы советовали, не хватает ни энергии, ни уединения... Тем хороших много толчется в голове — и только. Питаюсь пока надеждами на будущее и слежу за тем, как бесплодно ускользает настоящее».

В письме, посланном Григоровичу, подробно разбирает и высоко оценивает «великолепный» рассказ: «...Мне кажется, что мозговая работа и общее чувство спящего человека переданы Вами и замечательно художественно и физиологически верно. <...> Публика находит его “туманным”, но для пишущего, смакующего каждую строку, подобные туманы прозрачнее крещенской воды». Письма, II, 28—31, 360.

14 февраля. Рассказ «Неосторожность» не помещен в № 7 «Осколков» из-за обилия «масленичного материала». См. 21 февраля.

Н. А. Лейкин уведомляет Ч., что его «обкрадывают» «Одесские новости», перепечатывая рассказы (см. 5 февраля). Советует написать им письмо «с запрещением перепечатывать». Ч. ответил 25 февраля. РГБ.

- 293 -

До 15 февраля. Письмо (неизв.) В. В. Билибину: совет писать фельетоны (петербургское обозрение) «подлиннее». См. 15 февраля.

15 февраля. У Ч. А. С. Лазарев (Грузинский), Ф. О. Шехтель и Н. П. Чехов. С А. С. Лазаревым идет в храм Христа Спасителя к вечерне. Слушают чудовских певчих. Письмо А. С. Лазарева (Грузинского) Н. М. Ежову, 24 февр. — РГАЛИ, ф. 189, оп. 1, е. х. 19, л. 185 об.

В. В. Билибин просит не отказывать ему в «мотивированной критике» его литературного труда. Пишет, что он «положительно упрекает» Ч. за рассказы — в «Осколках»: «Они недостойны Вас». Спрашивает о «Власти тьмы» Л. Н. Толстого: «Читали Вы пьесу Толстого? Хочу написать пародию». РГБ.

Около 15 февраля. Письмо (неизв.) Г. П. Кравцову — о нездоровье и предполагаемой поездке на юг. Получено адресатом 17 февраля. См. 2 марта.

Середина февраля. Письмо В. В. Билибину (неизв.) о «Сне Карелина» Д. В. Григоровича. См. 21—28 февраля.

19 или 20 февраля. Пишет Ал. П. Чехову, что в редакции «Будильника» ему сказали о петербургском фельетоне «Вести из Питера», посланном Ал. П.: «фельетон желателен, но в более бойкой и живой форме». «А propos: студенчество и публика страшно возмущены и негодуют. Общественное мнение оскорблено и убийством Надсона <имеются в виду статьи в «Новом времени» о тяжело больном Надсоне>, и кражей из издания Литературного фонда <не публиковавшихся ранее текстов А. С. Пушкина для своего издания> и другими злодеяниями Суворина. Галдят всюду и возводят на Суворина небылицы. <...> Меня чуть ли не обливают презрением за сотрудничество в “Новом времени”. <...> С другой же стороны, я слышал, что многие из интеллигентов собираются послать Суворину благодарственный адрес за его издательскую деятельность». Отрицательно отзывается о творчестве В. В. Билибина, который «начинает исписываться. Его скучно читать <...> Не хочет понять человек, что игриво и легко можно писать не только о барышнях, блинах и фортепьянах, но даже о слезах и нуждах... Не понимает, что оригинальность автора сидит не только в стиле, но и в способе мышления, в убеждениях и проч., во всем том именно, в чем он шаблонен, как баба». Письма, II, 32, 362.

21 февраля. Рассказ «Верочка» напечатан в газ. «Новое время», № 3944. Подпись: Ан. Чехов.

Рассказ «Неосторожность» напечатан в ж. «Осколки», № 8. Подпись: А. Чехонте.

Ал. П. Чехов, отвечая на вопрос Ч., описывает свои занятия в «Новом времени». Ч. ответил 22 или 23 февраля. Письма Ал. Чехова, с. 155—156.

- 294 -

21—28? февраля. О рассказе «Верочка» пишет В. В. Билибин: «Какое Вы имели полное право выставить мою Олену героиней рассказа “Верочка”? Вот, смотрите, я Вас опишу под названием “Антоша”». Просит «объяснить», что именно «физиологически верно» в «Сне Карелина»: «Григорович мог бы подарить публике что-либо покрупнее и подельнее...». Спрашивает, отчего Ч. не пишет «рассказ про архиереев», как хотел. РГБ.

22 февраля. Пишет Ал. П. Чехову, что «завтра» будет в «Будильнике» (за гонораром Ал. П.) и завтра же пошлет в «Новое время» субботник — «очень “вумный”» («Дома»). Спрашивает, видел ли Ал. П. в «Новом времени» Незлобина-Жителя (А. А. Дьякова) и Атаву (С. Н. Терпигорева): «Пиши мне обо всем, потому что мне нужно знать все». Сообщает, что брат Николай «уже три дня» живет у него: «...перемена в нем заметна громадная. Рисует он превосходно, пьет сравнительно немного», а Михаил «открыл в себе еще один талант: превосходно рисует на фарфоре. Я покупаю тарелки и краски, он рисует». Письма, II, 33—34.

Дата письма уточнена: известно, что 23 февраля Ч. был в редакции «Будильника» (см. ниже).

23 февраля. Рассказ «Накануне поста» напечатан в «Петербургской газете», № 52. Подпись: А. Чехонте.

У Ч. дважды — утром и вечером А. С. Лазарев (Грузинский). Вместе едут в редакцию «Будильника», где Ч. оставляет «записку» (неизв.; вероятно, о гонораре Ал. П. Чехова). Ч. рассказывает о П. А. Сергеенко и Е. Ф. Кони (брате прокурора). Письмо А. С. Лазарева (Грузинского) Н. М. Ежову, 24 февр. — РГАЛИ, ф. 189, оп. 1, е. х. 19, л. 187 об.

24 февраля. Посылает в «Осколки» рассказ («Беззащитное существо»).

На спектакле «Манфред» (драматическая поэма Байрона с музыкой Шумана) в Большом театре: «Вчера глядел Поссарта в “Манфреде”. Недурно». Письма, II, 35, 365.

«Я видел “Манфреда” на сцене Большого театра, когда в Москве был Поссарт, и тогда он произвел на меня сильное впечатление». Письма, V, 131.

25 февраля. Пишет Н. А. Лейкину, что в конце марта уезжает на юг. Отзывается о романе Лейкина «Сатир и нимфа, или Похождения Трифона Ивановича и Акулины Степановны» (печатался в «Петербургской газете»): «...заметно авторское увлечение. Вы громоздите столько положений и лиц, что, глядите, как бы Вам к концу не запутаться». Спрашивает, как идут «Пестрые рассказы». В «Одесские новости» писать не будет (см. 14 февраля): «Прежде всего обкрадывается “Газета”, а потом уж я...». Письма, II, 34—35.

27 февраля. Н. А. Лейкин пишет Ч. о рассказе «Неосторожность»: «Последняя Ваша вещичка в “Осколках” опять премиленькая...». А «Верочку»

- 295 -

считает «неудачной вещичкой»: «Вам маленькие рассказы лучше удаются. Это говорю не я один. Во вторник, на первой неделе поста я был у Михневича на кислой капусте, там было много пишущей братии, зашел разговор о Вас, и говорили то же самое». Книга «Пестрые рассказы» «идет неважно» («Все теперь идет неважно, кроме сочинений Пушкина»). Советует написать А. С. Суворину, чтобы в «Новом времени» дали о ней отзыв: «Ведь до сих пор ни слова, а Вы молчите...». РГБ.

28 февраля. Рассказ «Беззащитное существо» напечатан в ж. «Осколки», № 9. Подпись: А. Чехонте.

Ал. П. Чехов пишет: «Твою “Верочку” очень хвалят...». Относительно просьбы Чехова о сочинениях Пушкина Суворин сказал: «Нету у меня Пушкина; чего ж я ему отвечать стану?». Письма Ал. Чехова, с. 157, 158.

Февраль. У Ч. В. Г. Короленко (первая встреча), который был в Москве проездом из Нижнего Новгорода в Петербург. Пробыл до вечера. Рассказывал о своей ссылке в Сибирь. В. Г. Короленко. А. П. Чехов. — Чехов в восп., 1986, с. 36—37, 41; Вокруг Чехова, с. 220—221.

«Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог определить сразу и что впоследствии, по-моему очень метко, определила моя жена, тоже познакомившаяся с Чеховым. По ее мнению, в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то, почти детской, непосредственностью. Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре, как и в его писаниях. Вообще, в это первое свидание Чехов произвел на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым были переполнены его рассказы. И вместе угадывалось что-то более глубокое, чему еще предстоит развернуться, и развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное, несмотря на то, что я сочувствовал далеко не всему, что было написано Чеховым. Но даже и его тогдашняя “свобода от партий”, казалось мне, имела свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившийся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого “пересмотра”, чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности, казалась мне тогда некоторым преимуществом. Все равно, думал я, это ненадолго...

- 296 -

<...> В то время <...> “Северный вестник” Михайловского хотел бы видеть Чехова в своей среде, и мне пришлось выслушать упрек, что во время своего посещения я (тогда еще новичок в журнальном деле) не позаботился о приглашении Чехова как сотрудника».

Ч. говорит Короленко о намерении писать драму и предлагает писать ее совместно (в Нижнем Новгороде): «Будем вместе работать. Напишем драму. В четырех действиях. В две недели». Короленко отказывается: «Нет, Антон Павлович. Мне за вами не ускакать. Драму Вы пишите один, а в Нижний все-таки приезжайте». (Речь, видимо, идет о замысле «Иванова».) В. Короленко. Памяти Антона Павловича Чехова. — РБ, 1904, № 7, отд. II, с. 218.

2 марта. Рассказ «Недоброе дело» напечатан в «Петербургской газете», № 59. Подпись: А. Чехонте.

Г. П. и П. Г. Кравцовы приглашают приехать в гости: «Ежели Вы, как пишете, не здоровы и нуждаетесь в чистом сельском воздухе, то езжайте прямо к нам в Рогозиную балку, лучшего воздуха ни в каких крымах и кавказах не найдете». П. Г. Кравцов признается, что воспоминания о Ч. «остались <...> самые приятные и дорогие» — «это уже поверьте своему старому ученику, хоть и безграмотному по сие время». РГБ.

Начало марта. Ал. П. Чехов посылает телеграмму (неизв.) о своей «опасной болезни» (придуманной). Письма, II, 35—36.

3 марта. Издатель Н. П. Кичеев дарит Ч. вып. I сб. «Сезон», где напечатана «Лебединая песня (Калхас)». ТМЧ; Чехов и его среда, с. 378—379.

3 или 4 марта. Письмо (неизв.) В. В. Билибину, с просьбой давать «критику» на печатаемые им, Чеховым, рассказы. Отзыв о пьесе Л. Н. Толстого «Власть тьмы», которую находит «гениальной», а язык ее «бесподобным». См. 6—7 марта.

5 марта. Редактор-издатель И. Ф. Морозов «по примеру 1884 г.» приглашает Ч. сотрудничать в журнале «Развлечение». Просит зайти в редакцию. См. 3 апреля. РГАЛИ.

5—6 марта. Пишет рассказ «Выигрышный билет».

В рассказе использовано объявление, помещенное в «Петербургской газете» 4 марта. См. 9 марта.

6 марта. В. В. Билибин отвечает на письмо (неизв.) Ч. Хвалит рассказы «Неосторожность» и «Беззащитное существо» («недурны»); «но не в таких рассказах Ваша слава, Ваш будущий гонорар, Ваше все: Вы сами это отлично понимаете <...> во всяком случае Вам необходимо немедленно писать крупное, чтобы выйти из роли, Вам не подобающей, “подающего большие надежды” <...> Разумеется, и рассказы в “Новом времени”, несмотря на их относительную величину, представляют слишком

- 297 -

узкую рамку для Вашей артистической физиономии. Отсюда часто происходит неясность, незаконченность и т. п.». Для примера ссылается на рассказ «Верочка», которая «не понята ни “критиками”, ни обыкновенным читателем». Тема рассказа «требовала романа». Не соглашается с чеховской оценкой «Власти тьмы» Л. Н. Толстого: «Будьте любезны, изложите мне: в чем состоит гениальность драмы?» Просит объяснений «и заранее согласен, что язык пьесы, за немногими исключениями, бесподобен». РГБ.

7 марта. Рассказ «Дома» напечатан в газ. «Новое время», № 3958. Подпись: Ан. Чехов.

Прочитав рассказ «Дома», В. В. Билибин пишет Ч.: «Дети Вам всегда очень удаются». РГБ.

8 марта. Уезжает в Петербург (в связи с телеграммой Ал. П. Чехова о его болезни). «Ехал я, понятно, в самом напряженном состоянии. Снились мне гробы и факельщики, мерещились тифы, доктора и проч... Вообще ночь была подлая... Единственным утешением служила для меня милая и дорогая Анна <«Анна Каренина»>, которой я занимался во всю дорогу». Письма, II, 35—36.

9 марта. Рассказ «Выигрышный билет» напечатан в «Петербургской газете», № 66, под заглавием: Семьдесят пять тысяч. Подпись: А. Чехонте.

Приезжает в Петербург. Останавливается сначала в квартире Ал. П. Чехова на Кавалергардской ул.: «Квартира <...> хотя и просторна, но не изящна и сумрачна». В городе эпидемия брюшного тифа — «страшно». Петербург производит впечатление «города смерти»: по дороге встретил «два гроба, а у братца застал тиф». Доктор, лечивший А. И. Хрущову-Сокольникову, пригласил Ч. к себе в гости: «Пойду». Письма II, 35—36; 37—38; 39—40.

10 марта. Обедает у Н. А. Лейкина, от него едет к Р. Р. Голике. Письма, II, 35—36; 39—40.

В 11 час. вечера, в номере гостиницы, пишет в Москву семье. Рассказывает о тяготах ночи, проведенной в поезде, и о жизни в Петербурге. Письма, II, 35—36.

А. С. Лазарев (Грузинский) подробно пишет Н. М. Ежову о Ч.: «Он знакомых имеет немного, в театр ходит редко, а все сидит, пишет, пишет и пишет. Нет дня, когда бы он чего-нибудь не писал или не написал. Теперь он так наловчился, что рассказы в “Осколки” пишет прямо набело и без помарок. Я видел сам. Все разы, когда я приходил к нему, я заставал его за работой, все без исключения. Чехов это большущий талант. Малое чтение (журналов он не читает постоянно, а так, иногда заглянет), т. е. малую начитанность ему пополняет громадная наблюдательность и талант, затем усердие. (Мы думаем о них — Чехове и Пальмине — с завистью, а они работают страшно много, раз в 10 больше

- 298 -

нас.) Семья (отец, мать, сестра и, кажется, брат-студент) на его руках. Он говорил, что если он месяц не возьмет пера в руки — он несостоятельный, погибший от безденежья человек <...> “Осколки” он тоже читает мало. Лейкина не читает, кажется, совсем, брата своего тоже. “Вас я читаю, — говорил он мне, — <...> как своего заместителя в “Осколках”. Работайте, становитесь мне на смену, я долго не проработаю!” <...> Он сетует, что в юмористику не является новых сил, конечно, талантливых». РГАЛИ, ф. 189, оп. I, е. х. 19, лл. 189—190.

11 марта. Лечит мать «осколочной конторщицы» А. А. Соловьевой, «умирающую от чахотки». Письма, II, 40.

11 или 12 марта. Посылает М. П. Чеховой вексель для получения денег и просит 10 руб. отдать М. П. Чехову (уплата на рояль И. И. Клангу). В сопроводительном письме пишет: «Александр здоров. Я проехался напрасно». Письма, II, 36—37.

Посещает Академическую и Передвижную художественные выставки: первая — «плоха», вторая «показалась прекрасной по богатству».

В письме Ф. О. Шехтелю жалуется на скуку, безденежье и неизвестность срока отъезда из Петербурга. Просит не сердиться «за неисправное посещение» матери Шехтеля Дарьи Карловны. Собирается ехать на юг «не позже 31-го марта»: «не забудьте похлопотать о бесплатном проезде в Таганрог и обратно».

В «скучнейшем» номере гостиницы переписывает «начисто конченный рассказ» («Рано!»). Письма, II, 37—38.

12 марта. Ч. у А. С. Суворина; разговаривали «от 9 часов вечера до 1 часа ночи непрерывно». Получает предложение издать сборник «нововременских рассказов» и аванс в размере 300 руб. Письма, II, 38.

13 марта. Пишет родным, что в Петербурге сначала «хандрил, ибо скучал и страшился безденежного будущего», но теперь чувствует себя «положительно и с характером» (слова, употреблявшиеся в семье применительно к И. П. Чехову). Рассказывает, что А. С. Суворин предложил издать книгу: отпечатана будет к лету на «весьма выгодных» условиях. Письма, II, 38—39.

13 или 14 марта. Получает телеграмму (неизв.) от находившегося в Петербурге Ф. О. Шехтеля. Посылает ответ (неизв.) в гостиницу «Франция» (вероятно, речь шла о встрече). Письма, II, 41.

14 марта. У Д. В. Григоровича. «Старичина поцеловал меня в лоб, обнял, заплакал от умиления, и... от волнения у него приключился жесточайший припадок грудной жабы»; «2½ часа сидел возле него, браня во все лопатки свою бессильную медицину», пока не приехал д-р Л. Б. Бертенсон. Берет с собой начатое Григоровичем письмо с подробным описанием болезни (письмо не было отправлено, потому что Григорович не знал петербургского адреса Ч.). Письма, II, 38; 40; 41—42.

- 299 -

Около 14 марта. Встречается с А. Н. Канаевым, управляющим «Петербургской мастерской учебных пособий». Разговаривает с ним об издании М. В. Киселевой. Письма, II, 39.

15 марта. Уезжает из Петербурга. Письма, II, 38.

Первая половина марта. Отвечает редактору-издателю «Развлечения» И. Ф. Морозову (письмо неизв.). См. 3 апреля.

16 марта. Рассказ «Рано!» напечатан в «Петербургской газете», № 73. Подпись: А. Чехонте.

16—18 марта. Отбирает и редактирует рассказы для сборника, издающегося у А. С. Суворина («В сумерках»). Письма, II, 38; 39.

17 марта. Пишет М. В. Киселевой, что не приехал в Бабкино, потому что ездил в Петербург, вызванный телеграммой брата. А на масленой неделе болела Е. Я. Чехова, и он не решился оставить ее без доктора. Сообщает, что все «Верочки, Ведьмы, Агафьи и проч. едут завтра в Питер, а дня через 2—3—4 будут уже в наборе». Письма, II, 39—40.

18 марта. Рассказ «Встреча» напечатан в газ. «Новое время», № 3969. Подпись: Ан. Чехов.

Сообщает А. С. Суворину, что ему отправлены 16 рассказов для книги («В сумерках»: «Мечты», «Пустой случай», «Недоброе дело», «Дома», «Ведьма», «Верочка», «В суде», «Беспокойный гость», «Панихида», «На пути», «Несчастье», «Событие», «Агафья», «Враги», «Кошмар», «Святою ночью»). Пишет: «Книгу я думаю посвятить Д. В. Григоровичу». Названия не мог придумать: «Мои рассказы», просто «Рассказы» — остальное, что приходило в голову, «или претенциозно, или старо, или неумно». Желательный формат книги — «Необыкновенные рассказы» Э. По (изданы у А. С. Суворина в 1886 г., серия «Дорожная библиотека»). Пасхальный рассказ «постарается прислать» перед отъездом на юг («Письмо»). Чтобы не беспокоить Суворина, о книге будет писать брату Ал. П-чу («конечно, если понадобится что-нибудь»). Письма, II, 39, 41—42, 45.

М. В. Киселева спрашивает в письме, не обманывает ли ее издатель А. И. Мамонтов, определивший по 25 р. за лист за рассказ «Шальная пуля», который он печатает для пасхального базара (в серии «Библиотека-крошка»). РГБ.

19 марта. Просит Ал. П. Чехова заняться изданием книги, т. к. сам 31-го марта едет на юг, посылает «циркуляр» (о порядке рассказов и др.): «Если окажется, что материала я прислал больше, чем нужно, то можно выбросить “Событие”, “В суде” и в крайнем случае “Пустой случай”». На обложке книги нужно дать объявление о «Пестрых рассказах». Просит брата прислать рекомендательные письма к его сослуживцам по таганрогской таможне Троицкому или Вальрондту и «обязательно», «пожалуйста»

- 300 -

писать два раза в неделю: «Без писем я издохну в степи». Письма, II, 44—45.

21 марта. Письмо к М. В. Киселевой начинает с шутки о красном шнуре, подаренном Е. И. Эфрос (Киселева в своем письме называла его «орденом»): «Скорее это петля — символ любви, семейного счастья». Сообщает, что у него был А. С. Киселев; что получил известие: сыпным тифом заболел однокурсник по университету. «Приглашают ехать к нему. Не поеду!!!!» О гонораре, предложенном М. В. Киселевой А. И. Мамонтовым, пишет, что «плохой воробей в руке лучше, чем райская птица в раю». «Если бы издатель предложил мне за 25 листов моих “Пестрых рассказов” по 25 руб. за лист с самого начала, то я возликовал бы, хотя в будущем мне предстоит получить за них что-то около тысячи». Письма, II, 45—47.

В письме Н. А. Лейкину обещает вечером послать курьерским поездом рассказ («Тиф») в «Петербургскую газету», а завтра «обязательно» засесть за рассказ для «Осколков» («тема имеется») — «так что Вы получите его во вторник к вечеру» (24 марта). Но на всякий случай не посылает в «Будильник» приготовленный для него «Монолог кота»: «сейчас переименую в монологе московские места на питерские и спрячу его для Вас» (рассказ «Весной»). Сообщает, что 31-го едет на юг «обязательно». Погода в Москве «мерзкая». Письма, II, 47—48; 370.

Рассказ «Весной» был отправлен в «Осколки». См. 29 марта.

21 и 22 марта. Встречи с А. С. Киселевым. Письма, II, 46.

22—23 марта. Пишет рассказ для «Осколков» («Житейские невзгоды»). Письма, II, 47, 370.

23 марта. Рассказ «Тиф» напечатан в «Петербургской газете», № 80. Подпись: А. Чехонте.

Посылает Г. М. Чехову, вместе с письмом, газетное объявление, извещающее, что второе изд. сочинений А. С. Пушкина выйдет в конце апреля. Просит двоюродного брата выйти на Таганрогский вокзал в страстную субботу (4 апреля) — «тайно, чтобы никто не знал у вас дома». Письма, II, 48.

25 марта. Отправляет Ал. П. Чехову открытку, недоумевая, почему нет ответа на письмо (от 21 марта). Письма, II, 49.

27 марта. Г. М. Чехов отвечает на вопрос о таганрогском пожаре: 22 марта «на старом базаре против церкви Соборной вспыхнул пожар и адским огнем охватил весь гостиный ряд...». РГБ.

В письме к А. С. Суворину посылает «справку», наведенную «у одного помещика Зарайского уезда», об имении Селиванова Орешково в Рязанской губ. Пишет еще, что в Звенигородском уезде Московской губ. продается

- 301 -

имение Шиловского, которое он, Чехов, видел. Сообщает, что «через неделю» едет на юг. Письма, II, 49—50.

Снова посылает Ал. П. Чехову открытку, прося «поскорее» ответить, хватило ли посланного материала для книги и какова ее «судьба». Письма, II, 50.

28 марта. Рассказ «Житейские невзгоды» напечатан в ж. «Осколки», № 13. Подпись: А. Чехонте.

Пишет Н. А. Лейкину, что на юге постарается «писать поменьше», т. е. «мелочи», «добрую половину» которых будет посылать в «Осколки». Сетует, что книги, изданные «Осколками», мало рекламируются: «Сейчас видно, что в Вас мало американского духа». Вернувшись с юга, намерен приехать к Лейкину на дачу. (Письмо было отправлено 29 марта.) Письма, II, 50—51.

29 марта. Посылает в «Осколки» рассказ («Тайна»), Н. А. Лейкину — денежный пакет (всего 11 р. 70 коп.) и квитанции (за проданные у бр. Салаевых книги Лейкина и Ч.). Письма, II, 50.

Н. А. Лейкин предлагает сократить рассказ «Весной (Сцена-монолог)» «наполовину» — «так будет лучше»: «О котах в “Осколках” было уже столько говорено в стихах и прозе, с рисунками и без рисунков». Ч. ответил 30 марта. РГБ.

29—30 марта. В ночь с 29 на 30 марта Ал. П. Чехов пишет о разговоре с А. С. Сувориным относительно книги «В сумерках»: книга печатается, и всю работу по ней возложили на него. Советует брату «спокойно» ехать на юг. Письма Ал. Чехова, с. 158—159.

До 30 марта. Пишет «милейшему коллеге» и «благоприятелю» П. Г. Розанову, что «все время собирался» к нему «потолковать», но не смог: «то некогда было, то в Питер ездил, то болел...». В Петербурге беседовал о газете «Врачебный быт» со «сведущими людьми»: издание не пойдет, потому что материала хватит на 5—6 номеров («грамотных врачей-публицистов пока взять негде»). Полезнее издавать «что-нибудь специально медицинское». Просит писать в Таганрог по адресу М. Е. Чехова. Письма, II, 52.

30 марта. Рассказ «На страстной неделе» напечатан в «Петербургской газете», № 87. Подпись: А. Чехонте.

Отвечая Н. А. Лейкину, пишет, что рассказ «Кот» в его «распоряжении» (речь идет о сокращениях в сцене-монологе «Весной»). Сообщает, что едет на юг 1-го или 2-го апреля — «не позже». В Таганроге будет ждать писем Лейкина. Письма, II, 53.

30—31 марта. Работает над рассказом «Письмо» («Миряне») для «Нового времени». Письма, II, 53, 373.

- 302 -

31 марта. У Ч. А. С. Лазарев (Грузинский). Разговаривают о литературном труде, о рассказах Ч. Письмо А. С. Лазарева (Грузинского) Н. М. Ежову, 3 апр. — РГАЛИ, ф. 189, оп. I, е. х. 19, л. 193.

Получив рассказ «Тайна», Н. А. Лейкин просит извинить, что он пойдет не в № 14, а отложен до № 15: «Не рассчитывал я на присылание рассказа. Рассчитывай я, я забраковал бы рассказы других авторов или не посылал бы их в набор...». РГБ.

Конец марта. Просит В. В. Билибина (письмо неиз.) высылать гонорар из «Осколков» в Таганрог и писать почаще. Советует не читать «Новостей». См. 3 апреля.

Письмо (неизв.) Ал. П. Чехову с распоряжениями относительно гонорара из «Нового времени» и «Петербургской газеты», который следует высылать в Москву семье. Письма, II, 65.

Март. Дает согласие А. Д. Курепину писать с ним и с А. С. Лазаревым (Грузинским) роман.

3 апреля Лазарев писал Н. М. Ежову: «Курепин хочет летом писать роман с оригинальной идеей. Писать так, чтобы каждая глава представляла некоторый интерес и в отдельности, и писать роман этот в сотрудничестве нескольких лиц. Он приглашает в компаньоны Чехова и меня. И Чехов и я согласились». Замысел не осуществился. РГАЛИ, ф. 189, оп. 1, е. х. 19, л. 194 об.; А. С. Лазарев (Грузинский). Чехов. — Чехов в восп., 1986, с. 105.

Отвечая на письмо Ч. от 12 февраля, Д. В. Григорович пишет, что в «Сне Карелина» его «менее всего» занимало то, что так хвалит Ч.: «верная передача впечатлений процесса сна».

«На днях» его, больного, посетил А. Н. Маслов (Бежецкий) и «с восторгом» передал содержание рассказа «Недоброе дело»: «Обидно, что не читал его; но сколько можно судить по рассказу Маслова — должно быть очень хорошо. Правда ли, что Вы пишете большую повесть? Как бы Вы этим меня порадовали! Я все стою за свою прежнюю мысль: давно пора!». Слово, сб. 2, с. 203—205.

31 марта или 1 апреля. Отправляет рассказ «Письмо» («Миряне») в «Новое время».

2 апреля. Уезжает из Москвы на юг. Провожает Ч. на Курский вокзал А. С. Лазарев (Грузинский). Письмо А. С. Лазарева (Грузинского) Н. М. Ежову, 3 апр. — РГАЛИ, ф. 189, оп. 1, е. х. 19, л. 193.

Описание дороги — в письме-дневнике, отправленном 7 апреля. В 7 часов — Серпухов, в 11 — Тула. В вагоне знакомится с офицером Волжинским, братом д-ра, приехавшего в Москву на съезд врачей и умершего от сыпного тифа. Волжинский приглашает к себе в Севастополь. Письма, II, 55.

- 303 -

3 апреля. В 4 ч. 50 мин. утра отправляет с дороги (из Орла) домой открытку. Нет конвертов, потому не шлет «дневник». Письма, II, 53.

В 12 ч. Курск, пересадка в другой вагон. Знакомства: «харьковский помещик, игривый, как Яша Корнеев, дама, которой в Петербурге делали операцию, тимский исправник, хохол-офицер и генерал в военно-судейской форме». «Решаем социальные вопросы».

9 ч. вечера — Харьков: «Умилительное прощание с исправником, генералом и прочими». Письма, II, 56.

В. В. Билибин спрашивает в письме: «Вы наслаждаетесь климатом и природой?». Предупреждает, что едва ли будут от него частые письма: «не умею писать писем». РГБ.

Н. А. Лейкин шутит в письме: «На прошлой неделе у нас гостила станового дочка и все меня расспрашивала об Вас. Я ей рассказывал, какой Вы: какого роста, какого цвета, какой толщины. Приедете в июне на Тосну, так покажем Вас ей, да и ее Вам покажем. Почем знать? Может быть...»

Ч. получил письмо в Таганроге 6 апреля. Ответил 7 апреля. Новый мир, 1940, № 2—3, с. 386.

О приглашении, полученном Ч. от журнала «Развлечение», пишет А. С. Лазарев (Грузинский) Н. М. Ежову: «Чехов смеялся — Морозов прислал ему курьезное и крайне безграмотное приглашение сотрудничать («лудше») и просил назначить сумму гонорара. Чехов назначил четвертак за строчку, и с Морозовым сделался, вероятно, от ужаса удар». Отзывается о рассказе «Дома»: «плох. Он растянут». И о «Встрече»: «прекрасный рассказ (Чехову он не нравится, т. е. частью и совершенно верно, в чем: и мне и ему не нравится мораль, приделанная в конце. Этого не должно быть. Мораль не должна “выскакивать”, а должна уж если идти, так идти незаметно)». Относительно таланта Ч. есть «верная мерка»: «Попробуй написать страницу в подражание Виницкой, Короленко, Боборыкину и т. п. — без сомнения у тебя выйдет удачно. Попробуй написать страницу в подражание Чехову — у тебя (у меня и т. д.) ничего не выйдет...». РГАЛИ, ф. 189, оп. 1, е. х. 19, лл. 194, 196, 197.

4 апреля. В 7 часов утра из Славянска посылает открытку домой: «Туман и облака. Не видно ничего. <...> Компании во всю дорогу попадались хорошие. Христос воскрес! Ведь это письмо Вы получите на 2—3 день праздника. <...> Вижу хохлов и биков. Интеллигенты, снующие по вагонам, напоминают камбурят <родственников Л. П. Чеховой>». Письма, II, 53—54.

В Славянске — «новая компания»: «помещик вроде Иловайского и контролер железной дороги. Судим железные дороги». 12 ч. дня — Харцызская: «Пахнет степью и слышно, как поют птицы. Вижу старых приятелей — коршунов, летающих над степью... Курганчики, водокачки, стройки — все знакомо и памятно». В 5-м часу дня — «видно море». В Таганроге встречает Г. М. Чехов — «здоровеннейший парень, одетый

- 304 -

франтом». На извозчике приезжают в дом М. Е. Чехова. Все, с чем встречается в Таганроге, производит удручающее впечатление. Дом Селиванова (т. е. бывший чеховский дом) «пуст и заброшен. Глядеть на него скучно, а иметь его я не согласился бы ни за какие деньги. Дивлюсь: как это мы могли жить в нем?!». К вечеру идет с Г. М. Чеховым на Большую улицу: «Улица прилична, мостовые лучше московских. Пахнет Европой. Налево гуляют аристократы <греки>, направо — демократы. Барышень чертова пропасть...». Вечером — «дома» (у дяди), а затем в Михайловской церкви: «Серо, мелко, скучно». Пасхальная ночь — поэтому крестный ход. Чехов с двоюродным братом Георгием во время заутрени уходит в собор, где встречает И. И. Лободу: «Беседуем до конца службы». Из собора пешком домой. Письма, II, 57—59.

5 апреля. Утром идет к знакомым: Агали, от них — к Е. И. Савельевой («живет на Конторской улице в покривившемся заржавленном флигеле»), затем к врачу, товарищу по Московскому университету И. В. Еремееву (не застает и оставляет записку — неизв.), от него — к Зембулатовой: «Пробираясь к ней через Новый базар, я мог убедиться, как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог». После обеда у дяди едет к чиновнику таганрогской таможни Ф. И. Ходаковскому, от него — к И. И. Лободе, где встретил военного чиновника Царенко, «игривого, болтливого и либерального». Дома (у дяди) застал о. Иоанна Якимовского, «жирного, откормленного попа», который «милостиво поинтересовался» медицинскими занятиями Ч. и «снисходительно выразился»: «Приятно за родителей, что у них такие хорошие дети». Письма, II, 60—62.

6 апреля. Проснувшись в 5 часов, ждет соборного звона и идет к поздней обедне. Из собора — к д-ру И. В. Еремееву, где застает «тьму» визитеров: офицера Джепаридзе («местная знаменитость, дравшаяся на дуэли»), докторов Фамильянта, Ромбро, Иорданова и др. После обеда едут в Карантин — «глядеть море». Много дач, «дешевых и удобных». Письма, II, 62—63, 55.

7 апреля. Отправляет рассказ («Казак») в «Петербургскую газету».

Пишет Н. А. Лейкину о Таганроге: «Совсем Азия! <...> 60 000 жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов — никаких... Куда ни явишься, всюду куличи, яйца, сантуринское, грудные ребята, но нигде ни газет, ни книг... Местоположение города прекрасное во всех отношениях, климат великолепный, плодов земных тьма, но жители инертны до чертиков... Все музыкальны, одарены фантазией и остроумием, нервны, чувствительны, но все это пропадает даром... Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников». Просит послать д-ру И. В. Еремееву справку, какое практическое руководство по массажу считается лучшим: Ч. вместе с Еремеевым собираются в мае «массажировать одного толстяка». Письма, II, 54—55.

- 305 -

П. Е. Чехов извещает в письме, что «денег из Петербурга еще не получили». «Пасху мы встретили в церкви вдовьего дома. <...> Разговлялись мы одни, чужого никого не было. Скучно было без тебя». РГБ.

7—10 апреля. Проводит в Таганроге «скучнейшие дни»: «Холодно и пасмурно». Одно «утешение»: «Еремеев с женой и с своей удобной квартирой». Каждый день знакомится с «девицами», которые приходят к Еремееву, чтобы поглядеть на Ч., который «пишить». Письма, II, 63.

11 апреля. Рассказ «Тайна» напечатан в ж. «Осколки», № 15. Подпись: А. Чехонте.

Ч. у Еремеева. Поездка «компанией на кладбище и в Карантин». Прогулка в городском саду («великолепный»): «Пахнет дамами, а не самоварным дымом, как в Сокольниках». Письма, II, 64—65.

Получив письмо отца (см. 7 апреля) пишет М. П. Чеховой, что надо торопить Ал. П. Чехова: «за своим горем <у него переболела вся семья>, естественно, мог забыть про мое поручение». О себе пишет: «живется так себе. Было бы скучно, если бы все окружающее не было так смешно <...> Весьма возможно, что я возвращусь в Москву раньше, чем думал. Погода великолепная, но людишки... брррр!»

Получает письмо от Ф. О. Шехтеля, который пишет, что «влюблен в m-lle Эфрос». Пошучивает по этому поводу. Письма, II, 65—66.

Пишет Ф. О. Шехтелю: «Таганрог очень хороший город. Если бы я был таким талантливым архитектором, как Вы, то сломал бы его». Письма, II, 66—67.

И. П. Чехов сообщает о получении первой части письма-дневника. И о том, что посланные Ал. П. Чеховым деньги (гонорар Ч.) получены «вчера». РГАЛИ, ф. 2540, оп. I, е. х. 22, лл. 13, 14.

12 апреля. Едет с визитом к протоиерею Ф. П. Покровскому. Письма, II, 65.

Н. А. Лейкин, выполняя просьбу Ч., сообщает ему названия книг по массажу. Ч. ответил 17 апреля. РГБ.

13 апреля. Рассказ «Казак» напечатан в «Петербургской газете», № 99. Подпись: А. Чехонте.

У Ч. А. В. Петров («живчик, полицейская барабошка»): «Сидел он до вечера; чтобы отвязаться от него, я пошел в сад — он за мной; из сада я бежал к Еремееву — он за мной...». Письма, II, 67.

14 апреля. Пришли сказать, что Чехова хочет видеть И. Е. Савич.

Был «на кладбищенских проводах» («до того оригинальны, что заслуживают специального описания»). Письма, II, 68.

- 306 -

14—19 апреля. Пишет и посылает родным продолжение «дневника» своего путешествия. О литературной работе: «Исполняется на мне писание, что в болезнях люди родят чада своя... А чада мои <...> рассказы и повести, о коих я теперь думать не могу... Писать противно». Письма, II, 67—69.

15—17 апреля. «В среду нужно было ехать дальше, но помешала вена на ноге. От среды до субботы шлялся в сад, в клуб, к барышням...» Письма, II, 68—69.

Середина апреля. Переделывает юмористическую статью «К сведению мужей» (не пропущенную цензурой в январе 1886 г.) в рассказ «Удав и кролик»; посылает рассказ в «Петербургскую газету». Письма, II, 68, 378.

17 апреля. Отвечает Н. А. Лейкину, дает разные медицинские советы. Рассказывает, что и сам болен, поэтому задержался в Таганроге. Теперь едет «в Донщину». Письма, II, 69—71.

18 апреля. Рассказ «Письмо» напечатан в газ. «Новое время», № 3998, под заглавием: Миряне. Подпись: Ан. Чехов.

Уезжает из Таганрога «дальше»: к Г. П. Кравцову в Рагозину балку (в 23 верстах от ст. Ивановка-Крестная Донецкой Каменноугольной дороги). «На Морской станции чудный воздух и зернистая икра 70 коп. за фунт. В Ростове ожидание 2 часа. В Новочеркасске ожидать 20 часов». Ночует у знакомого. Письма, II, 69.

19 апреля. Из Новочеркасска отправляет родным письмо-дневник.

О Таганроге вспоминает: «Что отвратительно в Таганроге, так это вечно запираемые ставни. Впрочем, утром, когда открывается ставня и в комнату врывается масса света, на душе делается празднично».

В 4 часа едет дальше (к Кравцовым) — до Зверева, где поезда «придется ждать 9 часов». В Звереве ночует в вагоне II класса на запасном пути. Письма, II, 67—69; 73.

Рассказ «Письмо» («Миряне») читают в «Новом времени» П. И. Чайковский и Н. Д. Кашкин.

«Рассказ, если не ошибаюсь, был прочитан два раза сряду, потому что чрезвычайно понравился нам обоим, а Петр Ильич не успокоился до тех пор, пока не написал А. П. Чехову письмо, хотя он его лично не знал и нигде до того времени не встречал». Н. Д. Кашкин. Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1896, с. 138—139.

20 апреля. Рассказ «Удав и кролик» напечатан в «Петербургской газете», № 106. Подпись: А. Чехонте.

В 6 часов утра из Зверева посылает открытку домой: «Голая степь: курганчики, коршуны, жаворонки, синяя даль...». Жалеет, что ездит один: «Все очень курьезно». Письма, II, 71.

- 307 -

Посылает открытку Ал. П. Чехову. Просит писать в Таганрог. Письма, II, 71. Ошибочно указано: «По пути в Новочеркасск» (Ч. ехал из Новочеркасска в Рагозину балку).

П. И. Чайковский отправляет письмо Ч. на редакцию «Нового времени», высказывает «свою радость обрести такой свежий и самобытный талант» (письма Ч. не получил). М. И. Чайковский. Жизнь Петра Ильича Чайковского, т. III, М., 1902, с. 326; письмо М. И. Чайковского Чехову 11 ноября 1901 г. — РГБ.

П. И. Чайковский пишет брату М. И. Чайковскому: «Вчера меня совершенно очаровал рассказ Чехова в “Новом времени”. Не правда ли, большой талант?». П. Чайковский. Полн. собр. соч., т. XIV. М., «Музыка» 1974, с. 95.

Отвечая П. И. Чайковскому, музыкальный критик М. М. Иванов пишет: «Чехов — фамилия настоящая <...> В “Петербургской газете” тоже помещаются его рассказы, преимущественно по понедельникам, под псевдонимом Чехонте <...> Ваше мнение относительно его таланта есть в то же время и мое, как вместе с тем оно есть и мнение многих. Его рассказы обратили на себя общее внимание преимущественно людей с тонким, деликатным, развитым вкусом». Дом-музей П. И. Чайковского (Клин); Е. Балабанович. Чехов и Чайковский. М., 1973, с. 63.

21—22 апреля. У Г. П. Кравцова в Рагозиной балке. «Живется у него недурно: лес, степь в широких размерах, дудаки, дураки, кислое молоко и еда 8 раз в день. Живя у Кравцова, можно излечиться от 15 чахоток и 22-х ревматизмов». Письма, II, 72.

23 апреля. В 3 ч. ночи, снова из Зверева (возвращаясь в Новочеркасск, чтобы шаферствовать на свадьбе сестры доктора И. В. Еремеева), отправляет открытку домой: «Считаю минуты и, томясь духом, вспоминаю о своем московском ложе. Считаю минуты, пью медленно чай, заговариваю с пассажирами, читаю “Календарь для врачей”, но от этого время не кажется короче». Письма, II, 72.

О рассказе «Письмо» («Миряне») пишет И. П. Чехов: «Это восторг. Я ужасно хотел купить этот №, но нигде не нашел ни у одного разносчика, ни в одной будке, ни в магазине Суворина. Встретился я как-то с портным Белоусовым, и тот мне жаловался, что и он не мог найти этого №-ра. А Веревкин сказал Дюковскому: “Вы не читали рассказа Чехова? Прочитайте, очень хорошо. Знаете, он начал выписываться”». Сообщает: «Дневник твой читаем с восторгом и деремся из-за него». И о последних рассказах Ч. в «Петербургской газете», которые «не понравились»: «“Казак” уж чересчур толстовистый, а “Кролик и удав” будильничный...». РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, е. х. 21, лл. 15, 16.

23—24 апреля. В Новочеркасске на свадьбе у сестры д-ра Еремеева. Свадьба была «настоящая казацкая, с музыкой, бабьим козлогласием и возмутительной попойкой. Такая масса пестрых впечатлений, что нет

- 308 -

возможности передать в письме, а приходится откладывать описание до возвращения в Москву. Невесте 16 лет. Венчали в местном соборе. Я шаферствовал в чужой фрачной паре, в широчайших штанах и без одной запонки, — в Москве такому шаферу дали бы по шее, но здесь я был эффектнее всех». См. 25 апреля и 21 сентября. Письма, II, 72—73.

24 апреля. Из Новочеркасска отправляет в «Петербургскую газету» рассказ («В лесу»). Письма, II, 73, 379.

Н. А. Лейкин приглашает Ч. приехать летом к нему в Ивановское. «Когда же Вы ко мне в усадьбу-то? В конце мая мне хотелось бы проехаться с Вами по Ладожскому озеру и побывать на Валааме». Ч. ответил 14 мая. РГБ.

25 апреля. Рассказ «Весной (Сцена-монолог)» напечатан в ж. «Осколки», № 17. Подпись: Человек без селезенки.

Перед отъездом из Новочеркасска в Зверево отправляет в Москву письмо-дневник с рассказом о свадьбе сестры И. В. Еремеева. О себе пишет, что деньги на исходе: «начинаю походить на нижегородского шулера, который ест чужое, но сверкает апломбом». Писательской работе мешает жара, хотя тем для рассказов в «Новое время» «много».

Уезжает из Новочеркаска на ст. Ивановка-Крестная к Г. П. Кравцову. Письма, II, 72—74.

М. В. Киселева «шлет привет из Москвы». Предлагает Ч. написать о ней «чудный рассказ» и этой «жалкой историей» тронуть «чувствительные сердца». «Гордый своею молодостью, Вы не видите, сколько трагизма в этом непрошеном, нежеланном, запоздалом чувстве». РГБ.

26 апреля — 6 мая. Живет у Г. П. Кравцова в Рагозиной балке.

«Жил я последнее время в донской Швейцарии, в центре так называемого Донецкого кряжа: горы, балки, лесочки, речушки и степь, степь, степь... Жил я у отставного хорунжего, обитающего на своем участке вдали от людей <...> Жилось мне превосходно. Впечатлений тьма». Письма, II, 79.

27 апреля. Рассказ «Критик» напечатан в «Петербургской газете», № 113. Подпись: А. Чехонте.

Между 27 апреля и 4 мая. В. В. Билибин пишет, что «Влюбленного кота» («Весной») он предлагал «поставить еще в № 16» (т. е. 18 апреля). Недоумевает, почему рассказ в «Новом времени» назван «Миряне»; о рассказе «Критик»: «Слабо! Слабо!». Узнает в рассказе «Удав и кролик» старую «статью», не пропущенную цензурой для «Осколков» («К сведению мужей»). РГБ.

29 апреля. Отправляет М. П. Чеховой открытку. Просит купить «2—3 верши». Спрашивает, когда А. И. Иваненко выедет из Москвы домой:

- 309 -

«Без ответа на сей вопрос я к нему не поеду» (в Харьковскую губ.). Письма, II, 74.

Ал. П. Чехов сообщает, что отпечатано 6 листов книги «В сумерках», в наборе — еще 6, всего будет около 19. «Суворин хочет предложить тебе постоянные пекунии <деньги>, не менее 200». Письма Ал. Чехова, с. 159—160.

30 апреля. В письме родным подробно рассказывает о жизни в Рагозиной Балке. Все еще нездоров. «Наблюдаю пчел и людей, среди которых я чувствую себя чем-то вроде Миклухи-Маклая». Письма, II, 75—78.

Апрель или начало мая. Пять писем И. И. Левитана (неизв.), грустных и тяжелых по настроению, во время его первой поездки на Волгу. Отрывки из писем — Левитан, с. 29—30.

Апрель — май. В Таганроге встречается с бывшим своим учителем латинского языка В. Д. Старовым. См. 15 октября. Письма, II, 86—87.

1 мая. Рано утром едет «на дрогах и в одну лошадь» на ст. Ивановка-Крестная (23 версты от Рагозиной Балки) за письмами. Письма, II, 76.

Открыткой просит Г. М. Чехова не высылать получаемые на его имя письма в ст. Крестную: «Скоро увидимся». Письма, II, 78.

2 мая. Ал. П. Чехов посылает открытку на латинском языке. Пишет о самоубийстве сына А. С. Суворина, студента Владимира. Сообщает, что книга «В сумерках» «стоит без движения уже два дня», «сделаны 12 листов оттисков». Письма Ал. Чехова, с. 160.

Начало мая. Просит В. В. Билибина выслать осколочный гонорар в Таганрог. Письма, II, 79.

4 мая. «Происшествие (Рассказ ямщика)» напечатан в «Петербургской газете», № 120, под заглавием: В лесу (Рассказ ямщика). Подпись: А. Чехонте.

Едет в Ивановку-Крестную за письмами; получает два письма Н. А. Лейкина. Письма, II, 78.

5 мая. Перед отъездом в Славянск пишет Н. А. Лейкину, рассказывает о жизни у Г. П. Кравцова. Если бы было лишних 200—300 рублей, изъездил бы «весь мир». Письма, II, 78—79.

Едет из Рагозиной Балки в Славянск, чтобы оттуда отправиться в Святые горы. Письма, II, 79.

В 6½ часов вечера со ст. Часов-Яр отправляет открытку М. П. Чеховой; просит написать в Таганрог о дне выезда семьи на дачу. После Святых гор намерен вернуться в Таганрог, оттуда вскоре в Москву («деньги на исходе»). «Виды восхитительные. Напоэтился я по самое горло: на 5 лет хватит». Письма, II, 79—80.

- 310 -

В 7 ч. вечера — на ст. Краматоровка. Отсюда по другой (Азовской) ж. д. отправляется в Славянск, куда прибывает поздним вечером. Извозчики отказываются везти ночью в Святые горы. Ночует в Славянске в гостинице Куликова: «Город — нечто вроде гоголевского Миргорода...». Письма, II, 80—81.

М. П. Чехова сообщает, что 10 мая уезжают на лето в Бабкино. «Дневник твой все читают с удовольствием. На днях были Мария Владимировна и Алексей Сергеевич, читали отрывки из твоего дневника, смеху было много». Письма М. Чеховой, с. 18.

П. Г. Кравцов просит сообщить, когда Ч. приедет в Петербург. «Надеюсь, этим летом встретимся, а если нет, то значит — никогда, или вернее — едва ли когда». РГБ.

После 5 мая. Письмо (неизв.) П. Г. Кравцову. П. Г. Кравцов ответил письмом б/д. РГБ.

5 или 6 мая. В Славянске Ч. «неожиданно» встречается с А. Л. Селивановой: «Она весела, служит на каком-то заводе учительницей, одета щеголевато и вообще производит приятное впечатление». Просит ее прислать фотографию. См. середина июня. Письма, II, 98.

Позже Ч. написал шутливо Селивановой: «Мне помнится, что впечатление на меня Вы произвели в Славянске (я тогда хотел броситься под поезд)». Там же, 192.

6 мая. Утром нанимает рессорную коляску. В 12 часов приезжает в Святые горы: «Место необыкновенно красивое и оригинальное: монастырь на берегу реки Донца у подножия громадной белой скалы, на которой, теснясь и нависая друг над другом, громоздятся садики, дубы и вековые сосны». Письма, II, 82.

6—8 мая. В монастыре Святые горы. Живет в монастырской гостинице. «Тьма впечатлений». «При мне, ввиду Николина дня <9 мая>, стеклось около 15000 богомольцев». Церковная служба «нескончаемая»; оставаться в номере «неудобно»: облюбовав местечко на берегу Донца, Чехов «просиживал там все службы». Участвует в крестном ходе на лодках. Покупает тетке Ф. Я. Долженко икону. Письма, II, 82—83.

Ночует в номере вместе с А. Н. Суратом (изображен позднее в рассказе «Перекати-поле»). Интересуется, каких писателей читает и любит молодежь на юге. Письмо А. Н. Сурата А. Б. Дерману 7 июня 1935 г. — РГБ, ф. 356, к. 3, е. х. 20, лл. 1, 2.

М. П. Чехов писал, что в рассказе «Перекати-поле» «много личного»: во время путешествия «к Антону Павловичу были приставлены шпионы <...> Один шпион сменялся другим, и все они старались выведать, зачем Антон Павлович едет то туда, то сюда. Один из таких шпионов, под благовидным предлогом, что в монастырской гостинице будто бы не оказалось свободного места,

- 311 -

был помещен в один номер с Антоном Павловичем». (А. Н. Сурат шпионом не был.) М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты, М., 1923, с. 39; Воспоминания А. Сурата (копия, сделанная таганрогским учителем В. А. Образцовым в 1929 г. и хранящаяся у его дочери, Н. В. Образцовой); К. Чуковский. Ляпсусы. — «Литература и жизнь», 1960, 17 янв.

8 мая. На обратном пути 6 часов ждет поезда. Встречается с дочерью таганрогского таможенного чиновника С. Ф. Ходаковской. Потом всю ночь ехал «в III классе дохлого, гнусного, тянучего товаро-пассажирского поезда». Письма, II, 83.

До 9 мая. Заезжает к П. А. Сергеенко на его хутор в Екатеринославской губернии. Сергеенко дарит свой рисунок с изображением хутора, который понравился Ч. М. П. Чехова. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. М., 1963, с. 16—17.

Рисунок находится в ялтинском кабинете Ч.

9—11 мая. Возвратившись в Таганрог, ездит в Дубки, в Карантин, гуляет в городских садах: «Много оркестров и миллион девиц». «Изучает» местную жизнь: был на почте, в купальне, на Касперовке. Получает письмо М. В. Киселевой (от 25 апреля). Письма, II, 83—84.

11 мая. Рассказ «Следователь» напечатан в «Петербургской газете», № 127. Подпись: А. Чехонте.

Отправляет родным дневник путешествия в Святые горы. Пишет, что из 15000 богомольцев «8/9 старухи. До сих пор я не знал, что на свете так много старух, иначе я давно бы уже застрелился». Собирается рассказать в «Новом времени» о монахах, знакомстве с ними, о том, как лечил монахов и старух. Письма, II, 80—84.

11—14 мая. Присутствует на репетиции в таганрогском городском театре. Оказывает медицинскую помощь заболевшему во время репетиции артисту Салгирову-Никольскому.

Встреча в городском саду с гимназическими товарищами: докторами М. М. Позументировым, И. Я. Шамковичем, юристом П. С. Гембачевым и журналистом А. Я. Бесчинским.

Знакомится с артистом А. К. Гетмановым-Наливайко. Рассказывает ему историю постройки в городском саду «китайской беседки». И. Бондаренко. Биография еще не окончена... — Таганрогский сб., вып. 3, с. 321—323.

Навещает учителя латинского языка таганрогской гимназии В. Д. Старева. Показывал ему письмо Ал. П. на латинском языке. Оно «гениально». Письма, II, 86—87.

- 312 -

14 мая. Отвечает Н. А. Лейкину, что приехать в Петербург сможет не раньше, чем напечатает 2—3 субботника в «Новом времени». Будет «стараться» не позже 10 июня. (Поездка не состоялась.) О себе рассказывает: «Недавно я вернулся из Святых гор <...>. Вообще впечатлений и материала масса, и я не раскаиваюсь, что потратил 1½ месяца на поездку. Отвратительно и гнусно только одно: безденежье, отравлявшее мне всякое удовольствие. Завтра я еду и вернусь в Москву без копейки». Просит выслать в Воскресенск «рублей сорок», обещая по приезде тотчас прислать рассказ. Письма, II, 84—85.

15 мая. Уезжает из Таганрога в Москву. Письма, II, 84.

В. В. Билибин отвечает Ч. на его рассказ о путешествии по югу: «Вам нечего особенно форсить тем, что вот я сижу дома, а Вы путешествуете». РГБ.

17 мая. Возвращается в Москву.

Сообщает Ал. П. Чехову о возвращении в Москву; просит «постараться», чтобы объявление о книге («В сумерках») печаталось по понедельникам на 1-й стр. «Нового времени», и «не забыть», что книга посвящается Д. В. Григоровичу. Письма, II, 85.

Пишет Ф. О. Шехтелю, что приехал, и просит в понедельник (18 мая) быть дома: Ч. намерен быть у него. Просит взаймы «рубликов 25—35». Письма II, 86.

18 мая. Рассказ «Обыватели» напечатан в «Петербургской газете», № 134. Подпись: А. Чехонте.

Встреча с Ф. О. Шехтелем. «Откровенная беседа», которая производит на Чехова «освежающее впечатление» и «удвоила симпатию» к Шехтелю.

Уезжает в Бабкино. Намерен вернуться «к июлю» (чтобы ехать в Петербург). Письма, II, 86, 92.