ЧЕХОВ ВО ВЬЕТНАМЕ

———————————

Обзор Н. И. Никулина

Русская классическая литература пришла во Вьетнам, тогда французскую колонию, сравнительно поздно, уже в 20-е гг. XX века. Одной из причин этого была политика колонизаторов, установивших, в частности, иерархию литератур и языков, с помощью которой утверждался противоестественный порядок: “При колониальном режиме французский язык в средней школе считался официальным, английский числился первым, а вьетнамский — вторым иностранным языком, наряду с итальянским, немецким, испанским”1, — писал известный вьетнамский литератор Ву Нгаук Фан (1902—1987), первый переводчик “Анны Карениной” на вьетнамский язык. Произведения русской литературы и в 30-е гг. были малодоступны даже интеллигентному вьетнамскому читателю. “Полсотни лет назад, — вспоминал в 1978 г. Ву Нгаук Фан, — очень трудно было достать произведения писателей разных европейских стран в переводе на французский или английский языки, тогда как книгами французских авторов оказались буквально завалены книжные магазины Топэна и Идео на улице Монетного двора <в Ханое. — Н. Н.>. Хуже всего обстояло с книгами русских писателей, которые нигде невозможно было купить”2.

В период до Августовской революции 1945 года, да и долгое время после нее, французский оставался во Вьетнаме языком-посредником при знакомстве с русской классикой; через французский делались первые переводы произведений русских писателей на вьетнамский язык.

Свидетельств того, как воспринимался Чехов в колониальном Вьетнаме, немного. Так, писатель То Хоай (род. в 1920 г.), вспоминая о своем друге писателе Нам Као (1914—1951), подчеркивал, что в начале 40-х гг. огромное впечатление на того произвела “Палата № 6”, прочитанная по-французски. Творчество Нам Као этих лет характеризуется особым вниманием автора к психологии персонажей его многочисленных новелл, повестей, романа “Изношенная жизнь”.

После Августовской революции, уже в мирные дни Вьетнама, тонкий стилист, мастер вьетнамской прозы и пропагандист чеховского творчества во Вьетнаме Нгуен Туан (1910—1987), иронически имитируя задыхающуюся от восторга интонацию безудержного восхваления и безвкусицу метафор, которые он прерывает трезвыми размышлениями, пишет в статье “Читая Чехова” (1957): «Чехов — это маг русского языка. Чехов — это великий писатель, чье имя — светоч во дворце гуманизации. Чехов — это... Но среднему нашему читателю, не знающему иностранных языков, имя Чехова ни о чем не говорит. И по очень простой причине: произведения Чехова, как и творения других классиков из сокровищницы мировой культуры, еще не переведены на

179

наш язык. Истины ради скажу, что сразу же после утверждения у нас революционной власти Чехова переводили. Я припоминаю, что тогда был напечатан один чеховский рассказ — это была “Смерть чиновника”. Переводчик рассказа верил, что при новом строе исчезнут жалкие, ненавистные былые чиновничьи нравы и замашки, ужасная чиновничья психология; переводчик хотел приветствовать революцию, выставив напоказ этот дурной образчик человечишки старых времен и выразив уверенность, что в грядущей жизни совершенно все обновится»3. Такое толкование намерений переводчика с явными нотками иронии по поводу его наивности (“Не знаю, таков ли был глубокий замысел чеховского переводчика в 1946 году?”4) давалось непосредственно вскоре после XX съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина и оказавшего заметное влияние на развитие общественного сознания во Вьетнаме. Рассуждение Нгуен Туана было встречено в штыки догматической критикой. К тому же, вспоминая о суровых годах антиколониальной войны Сопротивления (1946—1954), о жизни с ее неустроенностью, лишениями, Нгуен Туан открыто говорил о перегибах тех времен, когда вьетнамская классика, ее шедевры, в том числе и знаменитая поэма Нгуен Зу (1766—1820) “Кьеу”, усилиями ретивых администраторов от литературы оказались в загоне. «В войну, в сутолоке событий о Чехове не говорили, — писал Нгуен Туан. — Ведь тогда многие не смели обращаться даже к образам и ритмам “Кьеу”. В то время читали Фадеева, Полевого, говорили о них. И это легко понять. Так было, пока не пришел мир. Тогда мы опять раскрыли Чехова. По случайному совпадению мы завершили войну победой при Дьенбьенфу как раз в тот год, когда Всемирный Совет мира причислил Чехова к юбилярам — великим деятелям мировой культуры. И мы в Северном Вьетнаме отметили в конце 1954 года юбилей писателя»5.

Самым ужасным криминалом было сочтено то, что Нгуен Туан осмелился увидеть в современной ему действительности Вьетнама нечто, напомнившее ему таких чеховских персонажей, как унтер Пришибеев и Беликов. Это ныне бесспорное умозаключение дорого обошлось тогда писателю. Когда мне довелось 29 октября 1983 г. встретиться с Нгуен Туаном в доме Союза писателей Вьетнама на ханойской улице Нгуен Зу, при моих попытках затеять разговор о Чехове, старый писатель внезапно погрустнел, даже усы его как-то обвисли, и он проговорил, взяв меня за руку: “Из-за Чехова я в свое время очень много выстрадал. Когда я бываю в Москве, то стремлюсь обязательно побывать на Новодевичьем кладбище и возложить цветы на могилу Чехова”. Затем он протянул мне томик, переплетенный под старину, на корешке которого было выведено золотом: “Антон Чехов”.

Оказалось, что под одним переплетом были собраны различные публикации, касающиеся Чехова, на французском и вьетнамском языках. Из этого своеобразного альбома я узнал, что в 1957 г. Нгуен Туану неоднократно доводилось читать лекции о Чехове. А 17 октября того же года он выступил в Национальной библиотеке в Ханое на тему “Идеи и искусство Чехова и перевод чеховских рассказов”. В томике помещено несколько иллюстраций: Новодевичий монастырь и Новодевичье кладбище, а открывался он статьей Арманда Лану (1913—1983) о “самой скромной могиле этого кладбища” — могиле Чехова. Оказались в томике, в статье Нгуен Туана 1957 г., и его собственные строки о могиле автора “Вишневого сада”. Причем восприятие цветов вишни было окрашено у вьетнамского писателя представлением о цветах персика, сливы — символов новогоднего вьетнамского праздника Тэта, самого радостного в году. “Чехов предвидел, что вишневые деревья разрастутся и точкой отсчета будут времена, когда в России мало было цветов, но много

180

грязи и слез, когда люди не знали, что цветы вишни символизируют счастье, когда еще не были посажены вишневые деревца вокруг могилы Чехова на Новодевичьем кладбище. Ныне у могилы Чехова одна за другой расцветают вишни, оттеняя мудрость писателя, влюбленного в человека, природу, прогресс жизни”6.

Полистав альбом, я вернул его хозяину и не стал больше расспрашивать: понятно, как тяжело было старому писателю вспоминать о проработках на собраниях и заседаниях, хотя и четвертьвековой давности. Когда времена изменились и в воздухе повеяло ветром обновления, в 1984 г., он говорил с юмором известному критику Данг Тхай Маю (1902—1984), рассматривая его портрет: “Художник Ван Као нарисовал вас весьма недурно. Точно схватил ваш стиль. Мне очень нравится эта палка и то, как вы ее держите (смеется)”7.

А между тем неудовольствие вызвал и сборник чеховских рассказов (всего их было около двадцати) с предисловием Нгуен Туана и его переводами, вышедший также в 1957 г. Тем не менее это издание было заметной вехой в культурной жизни страны. “После круглой даты <1954 года. — Н. Н.> до выхода в свет сборника чеховских рассказов минуло три года, — писал не без гордости в своем предисловии Нгуен Туан. — Если учесть условия отсталого сельскохозяйственного Вьетнама, его возможности в сфере культуры, все же можно сказать, что Чехову повезло куда больше, чем другим классикам”8.

Нгуен Туан переводил Чехова с французского, но несмотря на это сумел ощутить очарование чеховской повествовательной манеры: “Говоря о ясности, поэтичности, музыкальности чеховского стиля, я хотел бы признаться в своем бессилии, которое испытал при переводе рассказов Чехова, поскольку мне не удалось передать волшебную мощь прозы писателя”9. Это признание делает честь одному из самых блестящих стилистов Вьетнама XX века. Однако в некоторых случаях он судит о Чехове и современной ему России излишне прямолинейно и односторонне, что впрочем, и неудивительно в тогдашней обостренной идеологической и политической обстановке во Вьетнаме.

Характеризуя мир чеховских рассказов, вошедших в сборник, Нгуен Туан отмечал: “Чехов-реалист создал этот мир, изображая ту затхлую эпоху в истории русского общества, когда один за другим сменялись на троне самодержавные батюшки-цари, а отсталая аграрная Россия постепенно вставала на индустриальный путь. В России царили самодержцы, в русских семьях — деспотичные патриархи. Поэтому в чеховских рассказах постоянно ощущается удушливая атмосфера, порожденная этим самовластием, которая отравила столько душ, столько людей, и плохих, и хороших. В деревнях и городах все притаилось. Многие черты жизни в провинциальных городках воплощены Чеховым в характерах людей: это и жертвы общественного строя, и просто свидетели мерзостей, молчаливо осуждающие их то смешком, то скупой слезой, то застревающим в горле проклятием. Эти люди как бы запечатаны в гигантском кувшине; они разрушают то, что надо беречь и ценить; тому, что надо ненавидеть, они поклоняются; то, что достойно любви, они отвергают, а того, что надо ниспровергнуть, они остерегаются. Потом они ввязываются во взаимные склоки из-за денег и чинов, ни за что ни про что избивают или защищают друг друга, изводят и восхваляют, уязвляют и поносят, затем впадают в уныние, задумчивость, раскаяние, возбуждаются и разгораются. Все это нелогично и сумбурно до того, что слезы вслед за ехидным смешком падают в рюмку водки. И едва они напьются, их прошибает слеза. И вслед затем они оказываются самыми несчастными людьми в мире. Поистине, дурные нравы

181

и скверные обычаи! Выводя этих мелких людишек, Чехов мечтал о другой жизни, о мудрых и настоящих людях”10.

Нгуен Туан, выступавший и в качестве профессионального актера, естественно, не мог даже в своем предисловии к чеховским рассказам обойти драматургию Чехова, которой он дал такую характеристику: “Сочиняя пьесы в конце своей жизни, Чехов к тому времени накопил уже большой опыт, приобрел твердый почерк; глубина и зрелость мысли еще больше высветлили его талант и его душу, знание жизни сделало его гуманизм еще более проникновенным. Иначе говоря, пьесы демонстрируют в большей полноте идейно-эстетическое богатство Чехова и его гуманизм. Кроме того, Чехов внес в мировую драматургию новации в том, что касается мировоззренческих подходов и воплощения образов. Важнейшими принципами чеховской драматургии стали так называемые опосредованные жесты, поиски внутренних пружин действия, движений душ персонажей и внимание к особой атмосфере всей пьесы. Поэтому драматургические произведения Чехова обладают исключительно утонченным, удивительным своеобразием. Множество городов и мировых столиц ставили на своих сценах Чехова. Его считают классиком драматургии. В чеховских пьесах есть поэтичность, составляющая особенность чеховской прозы. Ведь он писатель-реалист и эта поэтичность вырастает на реалистической основе”11.

Говоря о Чехове, Нгуен Туан, разумеется, затрагивает и вопрос о его смехе, который характеризуется на основе позднего чеховского творчества: “Каждый раз, перечитывая рассказы и пьесы Чехова, ощущаешь беспокойство, будто бы вспоминаешь о какой-то давно ушедшей жизни, которая почему-то осталась с нами в настоящем. И в это чувство обеспокоенности вторгается смех Чехова, мягкий и вежливый. Затем Чехов как бы отходит назад, а остается отзвук смеха, чеховского смеха. Поэтому легко понять Чехова неверно, спутать объект осмеяния с сущностью Чехова — сочетанием чувства горечи и любви к жизни”12.

Нгуен Туан решительно полемизировал с внеисторическими оценками чеховского творчества, с людьми, не понимавшими Чехова: «В статье “Некоторые соображения о том, как писать правду”, опубликованной в № 1140 газеты “Нян зан” <органа ЦК Партии трудящихся Вьетнама. — Н. Н.>, автор позволяет себе заявить, что Чехов “высказывается гениально, но он топчется на одном месте”, “высказывается, все бросает и уходит”. От таких слов с дрожью вспоминались занятия прошлых лет по идеологическому перевоспитанию работников литературы и искусства, когда жаждущие крови элементы заводили себя и в зависимости от собственного запала судили заблуждения и слабости других»13. Уже этого суждения было достаточно, чтобы вызвать на себя огонь критики. Но в конце своей статьи Нгуен Туан обратился к острейшей проблеме актуальности творчества Чехова для современного Вьетнама. Несмотря на многие оговорки, которыми он их сопроводил, его высказывания вызвали тогда резкую критическую реакцию, обусловленную неуменьем и нежеланием видеть жизнь Северного Вьетнама того времени, едва вступившего на путь строительства основ социализма, во всей диалектике, во всей реальной сложности общественного развития. В своей статье Нгуен Туан упоминает южновьетнамского диктатора Нго Динь Зьема, который тогда пытался утвердить марионеточный режим на юге страны. «В плане прогрессивного развития нашего общества, — писал Нгуен Туан, — Чехов представляется в ряде аспектов очень актуальным автором. Наш общественный строй прекрасен — это мы все единодушно подтверждаем; это понимает каждый, кто вкушал рис на политой потом, кровью, слезами вьетнамской земле, еще

182

не пришедшей в себя после войны; этого не понимает или не желает понять разве только один Нго Динь Зьем. Да, наш общественный строй прекрасен, но... но во многих из нас, в каждом из нас есть немало отнюдь не прекрасного. <...> И в самом деле, нынче задача подъема культурного уровня народа требует тяжелой и длительной борьбы, мужества, а иногда и самопожертвования. По убеждению человека, взявшего на себя смелость написать эту статью, Чехов поможет в нашей воспитательной работе. Чехов — это огромная интернациональная помощь нам и нашему динамичному обществу. Я откажусь от только что высказанной мысли и от фразы, которую не устаю повторять (“Переводчик Чехова не виноват — запомни это, читатель”), если мне кто-нибудь докажет, что при нашем строе в Северном Вьетнаме совсем исчезли негативные явления старинного и новейшего происхождения, не осталось и следа унтеров Би <Пришибеевых. — Н. Н.>, Беликовых и других чудовищ, напоминающих некоторых чеховских персонажей. Да, теперь наша борьба должна быть направлена и против классовых врагов, и против всего отжившего в различных слоях общества.

А. П. ЧЕХОВ. РАССКАЗЫ

Ханой, 1957

Предисловие Нгуен Туана

Титульный лист

Право же, читая “Унтера Пришибеева” и “Человека в футляре”, другие рассказы этого сборника, я испытывал гнев и стыд. Стыд за человеческую природу, которая способна так деградировать. Чехов поставил вопросы, которые не дают мне покоя и на которые я сам должен найти ответ, наблюдая окружающую меня действительность. В чеховском смехе я ощущаю солоновато-горький вкус слез, слез стыда»14.

Такие высказывания вызвали и непонимание, и резкие возражения. Даже три года спустя Ла Кон в статье “Гуманизм в творчестве Чехова” (1960), опубликованной к столетию со дня рождения писателя, счел уместным полемизировать с Нгуен Туаном: «Предисловие Нгуен Туана помогает нам понять некоторые главные черты Чехова-человека и его творчества, дополняет знакомство с Чеховым через переводы. Но когда Нгуен Туан обращается к ситуации во Вьетнаме, то он приходит к выводу, что на нашей социалистической земле все еще можно встретить “чудовищ, напоминающих некоторых чеховских персонажей”, отчего он “испытывает гнев и стыд”»15. Не соглашаясь с этим выводом, Ла Кон приводит чисто политическую, весьма далекую от историзма аргументацию: “Мы думаем, что нельзя сравнивать людей, живущих при нашем строе, с людьми, которые жили в России при царском самодержавии”16. Обобщающая сила классических образов, их общечеловеческая

183

значимость и ценность остаются вне пределов его внимания. Будем справедливы к Ла Кону: он мыслил в рамках тогдашнего ординарного литературоведения, тогда как Нгуен Туан выходил далеко за его пределы, предвосхищая то, что станет общепризнанным через три десятка лет. Простодушный (и официозный одновременно) розовый оптимизм Ла Кона позволял ему не видеть важных различий и нюансов, легко рисовать прекрасные картины и все политизировать (в духе того времени) там, где для этого не было оснований ни в жизни, ни в самих произведениях Чехова: «Ныне народ России и, более того, треть человечества завоевали свободу. Ныне не только Россия, но и весь Советский Союз, весь огромный социалистический лагерь превратились в сад, полный благоухающих цветов и сладких плодов, о котором мечтали Трофимов, Аня и Чехов. Разумеется, в нашем социалистическом саду не все садовники равно хороши и активны. Все еще остаются родимые пятна загнивающего частно-собственнического общества. Но разве это причина для пессимистического взгляда на человека, для того чтобы испытывать “гнев и стыд”? Конечно, нет!»17.

Вместе с тем в статье Ла Кона предпринималась попытка при конкретном анализе чеховских рассказов и пьес (с широким использованием высказываний Горького) раскрыть гуманистическую сущность творчества русского писателя.

К этому же юбилею Чехова написана статья Чонг Хиена “Чехов — великий писатель-реалист” (1960). Статья заканчивалась так: “Обращение к Чехову — это непростая проблема. Мы только лишь прослеживаем путь, пройденный Чеховым; в чеховском творчестве, чеховском таланте множество уникальных граней; Чехов — мастер рассказа, Чехов — выдающийся драматург, но обо всем об этом не расскажешь в короткой статье. В текущем 1960 году мы отмечаем столетие со дня рождения Чехова. Его юбилей празднует весь мир. Произведения Чехова представляют широкую картину жизни русского общества того времени, картину богатую, живую, полную разноцветья; каждый рассказ — это окно во внутреннюю жизнь семьи, человека, в его душу и мысли; произведения Чехова оставляют у читателя чувство любви к жизни, веру в светлое завтра”18.

Несомненно, что чеховский юбилей стимулировал внимание во Вьетнаме к творчеству писателя, что совпало по времени с процессом активного обращения вьетнамского общества к духовному богатству русской классической литературы вообще. Выходит учебное пособие для вузов “История русской литературы” Хоанг Суан Ни. Том, посвященный Толстому и Чехову, появляется в 1962 г. Это было первое на вьетнамском языке относительно подробное систематическое описание жизни и творческого пути Чехова с анализом основных его произведений. Хоанг Суан Ни широко использовал работы советских литературоведов, советские учебники и учебные пособия. “Наиболее ярко особенности реализма писателя проявляются в выборе объекта описания, — подчеркивал Хоанг Суан Ни. — У Чехова, впервые в истории русской и мировой литературы, все творчество и личность писателя сосредотачиваются на изображении людей, которые внешне кажутся очень уж обыкновенными, а их жизнь — скучной, душной, жалкой. И вклад писателя в развитие русского реализма состоит в том, что он сделал мелкое, обыденное в реальной действительности России конца XIX века материалом для своего творчества, но при этом он отнюдь не принес в жертву романтическую мечту. <...> На заключительном этапе своего писательского пути Чехов в какой-то мере сочетал в своем творчестве, и причем сознательно, критический реализм и революционный романтизм”19. Последний тезис, конечно, может быть легко

184

оспорен, но он свидетельствовал о попытке вьетнамского исследователя на первом этапе систематического знакомства с русской литературой задуматься над своеобразием творческого метода Чехова.

В начале 60-х гг. русская классика очень активно переводилась и издавалась во Вьетнаме, причем сначала осваивалась проза — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого, — а уж затем наступала очередь поэзии. В 1960 г. на вьетнамском языке выходят пьесы Чехова “Чайка”, “Дядя Ваня”, “Три сестры”, “Вишневый сад” в переводах Ни Ка, Ле Фата, Зыонг Тыонга. Они пользовались французским текстом — переводом Эльзы Триоле, изданным в 1954 г., но перед публикацией сверили свой перевод с русским текстом. В предисловии Ни Ка писал о значении творчества Чехова: “Он оставил человечеству исключительно богатое и оригинальное наследие. Драматургия Чехова и более чем через полстолетия сохраняет для нас свою новизну. И это не благодаря вычурной форме, а потому, что в своих произведениях Чехов сумел глубоко раскрыть душу, чувства, мысли различных слоев русского народа в мрачную эпоху заката Российской империи. Многие фолианты исторических записей не могут дать нам возможность ощутить эту эпоху так, как маленькие рассказы Чехова, написанные вроде бы незаинтересованным человеком. С саркастической мудрой или горькой усмешкой, с проникновенной любовью к человеку и жизни Чехов до самого конца писал ради того, чтобы защитить обыкновенного человека. Жалкие судьбы, несчастные люди, вышедшие из-под его человеколюбивого пера, и сотни лет спустя будут привлекать к себе внимание”20.

Характеризуя побудительные причины, которые привели Чехова к драматургии, Ни Ка писал: “Чехов создал свой собственный, уникальный тип рассказа. Чеховский рассказ лаконичен, его суть концентрируется в нескольких естественных, точных и простых фразах, достаточных, чтобы выразить главное; на нескольких страницах развивается очень последовательное, крепко сбитое повествование, напоминающее романное; оно совершенно и лишено всякого схематизма. Талант Чехова был на подъеме, когда стали особенно ощутимыми узкие рамки рассказа, сдерживавшие вдохновение писателя и его огромные творческие возможности. Необходимо было с помощью чернил и бумаги, а также средствами театра вывести более сложные и более разнообразные персонажи с запутанными переживаниями и коллизиями, идущими от непрерывно меняющейся общественной жизни. К тому же Чехов эволюционировал идейно, ему необходимо было добиться более широких жизненных и художественных обобщений. И мы имеем теперь Чехова-драматурга, пьесы которого уже полвека идут на мировой сцене”21.

Подчеркивая новаторство Чехова-драматурга, Ни Ка отмечал: “Он ненавидел старый театр и стремился приблизить условную правду сцены к правде обыденности, к сложной, многокрасочной правде повседневной жизни, в которой перемешано хорошее и плохое, важное и пустое, смешное и трагическое”22.

Конкретный анализ переведенных пьес составляет основное содержание предисловия Ни Ка. “В этих четырех пьесах, — писал он, — Чехов как бы вводит нас в жизнь своих персонажей, заставляя радоваться и печалиться, размышлять вместе с ними. Много в них огорчительных, острых сцен, мучительных, горестных раздумий, жизненных крушений, безысходного отчаяния. Но если взять в целом творчество Чехова, то он отнюдь не пессимист. Настроения озабоченности, озадаченности жизнью вовсе не означают простой бессильной капитуляции его персонажей; в глубине тревоги и беспокойства горит огонь веры, любви и надежды. Нина Заречная после многих мытарств

185

становится актрисой. Дядя Ваня терпеливо усаживается за письменный стол и ждет <как считает автор предисловия. — Н. Н.> более благоприятных времен. Три сестры мужественно продолжают жить после гибели Тузенбаха. И даже Любовь Андреевна, этот бескорыстный человек, которого мы обычно относим к отрицательным героям, в душе тоже устала от прежней жизни и едет в Париж со страдающей душой, стремясь обрести свою судьбу и силы для того, чтобы жить.

ЮБИЛЕЙ ЧЕХОВА

Ханой, 1960

Фотография

Литературный музей, Москва

Хотя герои Чехова мало действуют, но они передают нам свою тоску по будущему, стремление вырваться из болота к более светлым горизонтам, чувство ожидания свежего ветра, который разгонит царящий вокруг удушливый зной. Преодолевая жизненные обстоятельства, от одной пьесы к другой писатель рос, совершенствуя свои произведения. От выстрела, которым оборвал свою жизнь Треплев, через мужество Сони, через жизнеутверждающее чувство Ирины к могучей вере Трофимова и горячему энтузиазму Ани Чехов одолел расстояние и пронес не только мечту о счастливом завтрашнем дне, но и уверенность в том, что он настанет, обязательно настанет”23.

Ни Ка стремился определить в общих чертах, в чем состоял вклад Чехова-драматурга в развитие мировой драматургии: “В чеховских пьесах действие определяет не характер героя, а причины, находящиеся вне его, — в самой

186

реальной жизни. Это — противоречие между чувствами, душевным настроем персонажей и окружающей жизнью, иначе говоря — между человеком и действительностью, между личностью и обществом. Почему Треплев <...> кончает самоубийством? Почему дядя Ваня помирился с Серебряковым и продолжает работать и служить ему? Почему три сестры не едут в Москву и почему Любовь Андреевна не сохранила вишневый сад? Чтобы ответить на все эти вопросы, достаточно будет сказать: потому что такова была жизнь в те времена, когда все переворотилось1*.

Чеховская художественная концепция героя и сценического действия оказала определяющее влияние на всю структуру пьес. Если мы попытаемся обнаружить в пьесах Чехова сшибки характеров, то выяснится, что эти коллизии очень пластичны. Хотя чеховские герои любят или ненавидят друг друга, но они никогда не вступают друг с другом в открытый конфликт”24. Трофимов, например, поясняет Ни Ка, характеризует Лопахина как хищного зверя, а потом говорит, что это “тонкая, нежная душа” (13, 244).

В 1962 г. на вьетнамском языке вышла пьеса “Предложение” в переводе Хань Куанга и с его же кратким предисловием. “Сколь богата, изменчива и глубока жизнь, изображенная в пьесах Чехова! — пишет он. — Каждая фраза отражает состояние душ, каждый звук за кулисами, каждый сценический аксессуар имеют такое же важное значение, как и персонаж пьесы. Герои Чехова выражают свои мысли не словами, а сердцем. Мы прислушиваемся к Чехову не слухом, а душой”25. Свое предисловие Хань Куанг писал в атмосфере недавно завершенной аграрной реформы в Северном Вьетнаме, в результате которой было ликвидировано помещичье землевладение, поэтому в его высказываниях о “Предложении” сильны социально-классовые акценты: “Чехов пишет здесь не о скверном отношении помещиков к крестьянам: ведь это и так ясно. Он обращается к нравам в помещичьей среде. Чехов обличает их пороки не в повседневном быту, а изображает сакральный момент — сватовство, когда любой, у кого сохраняются человеческие чувства, проявляет вежливость и сдержанность. Не хочет ли тем самым Чехов сказать: вот их сущность, их неизлечимая хроническая болезнь, от которой они не в состоянии избавиться?”26 Хань Куанг заключает свое предисловие так: “Хотя действие происходит в России в прошлом веке, но не кажется ли вам, что и нам доводилось встречаться с чем-то подобным? Не сталкивались ли мы с таким явлением и в среде вьетнамских помещиков?”27

Таким образом, на конец 50-х — начало 60-х гг. приходится время повышенного интереса к Чехову во Вьетнаме. Интерес этот в немалой мере стимулировался укрепляющимися всесторонними советско-вьетнамскими связями и сотрудничеством.

В Южном Вьетнаме, где до 1975 г. существовал проимпериалистический марионеточный режим, русская классическая литература пользовалась успехом. Переводы здесь выполнялись, как правило, с языков-посредников, французского и английского. С конца 50-х гг. различные сайгонские периодические издания время от времени помещали отдельные чеховские рассказы. Так, публикуя в 1959 г. рассказ “Душечка” (в переводе это заглавие звучало как “Розовощекая”), редакция журнала “Батькхоа” (“Энциклопедия”) сочла нужным сделать врезку: “Антон П. Чехов — знаменитый писатель России

187

и всего мира. Родился в 1860 г. и умер в 1904. Он написал много произведений, раскрывающих русскую душу. Ниже публикуется его известный рассказ, переведенный с английского”28.

В 1966 г. сайгонский журнал “Ван” (“Литература”) выпустил специальный номер “Читая прозу Чехова”, открывавшийся редакционной статьей “Жизнь и борьба Антона Павловича Чехова”. В ней было сказано: “Поскольку место жанра рассказа в литературе становится все более важным и значительным, мы решили, что следует обратиться к творчеству Чехова, имеющего с молодых лет большие заслуги в развитии рассказа. Более того, роль его в русской да и в мировой литературе столь велика, что его ставят рядом с Горьким и после Льва Толстого, когда говорят о блестящем периоде в истории русской классики. Чехов прославился своим гуманизмом, он обладает удивительным талантом сказать о главном в человеке. Немногие из писателей могут похвалиться способностью смотреть на жизнь с таким сочувствием и с такой задорной веселостью, как Чехов”29.

Автор редакционной статьи писал: “Чехов не верил в теорию классовой борьбы и идеальный общественный порядок, он не возлагал надежд на интеллигенцию, а также и на пролетариат. Он отвергал теории народников, считавших, что народные массы устойчиво сохраняют свои этические принципы и этим превосходят все другие слои общества. Чехов верил только в индивидуум. Он считал совесть каждого человека единственным арбитром, способным решать, кто прав, а кто виноват. В нем всегда были ростки оппозиционных настроений, поэтому он терпеть не мог принуждения в личностных отношениях, если даже оно исходило от властей. Он считал, что нет никаких оснований освобождать предержащие власти от соблюдения законов государства, тогда как подданных заставляют им подчиняться. Но как бы то ни было, в качестве деятеля литературы он мало интересовался общественными проблемами и еще меньше — политикой. Он не был политиком, но был внимателен к общественных бедам и отличался высоким сознанием гражданской ответственности”30.

Далее сказано: «С органически свойственной ему скромностью Чехов сказал как-то одному из своих друзей, что через год после его смерти читатели о нем забудут. В действительности же интерес к произведениям Чехова возрастал вплоть до 1917 года, т. е. до самой пролетарской революции, и он занимал видное место в ряду писателей “серебряного века” русской литературы. В суровые революционные годы положение Чехова в какой-то мере пошатнулось, но ныне опять сделалось блестящим: его произведения не только оригинальны, они помогают людям узнавать о прошлом русского общества». Подчеркивается, что “на Западе, особенно в Англии и США, радостно приветствовали писателя как замечательного первооткрывателя”31.

В том же номере журнала “Ван” помещена статья Быу И “Рассказы и пьесы Чехова”. Автор отмечал, что Чехов продолжает традицию нового русского рассказа, идущую от Гоголя, и открывает в ней новую страницу. “Чехов остается бесстрастным, даже когда его перо повествует о человеческом горе, — характеризует Быу И манеру Чехова-рассказчика, — эту бесстрастность легко можно принять за холодное равнодушие, в действительности же это идет от стремления не упасть духом”32. У героев чеховских рассказов он рассматривал их обыденность как главнейшую черту: “Чеховские персонажи очень обыденны, по правде сказать, они чересчур обыденны; они существуют забытые всеми, копошатся на обочине жизни, живут словно улитки или растения; подстать им и их приятели”33. Быу И видит преимущество чеховских рассказов в их лаконичности: “Чехов немногословен, он не склоняется к сантиментам;

188

его рассказы — от рассказов вроде бы ни о чем до рассказов о людских сетованиях и жалобах — несут на себе печать какой-то естественности: будто они без всякого авторского умысла возникли сами собой”34.

Восторженно говоря о драматургии Чехова, Быу И допускает кое-где явные натяжки, проявляет недостаточную осведомленность в биографии писателя и в общественно-литературной атмосфере России конца XIX — начала XX века. “Можно без каких-либо опасений адресовать драмам Чехова любые самые наивысшие похвалы, — писал он. — Чехов был скромным человеком, полжизни лечившим больных, он никогда не был высокого мнения о своих произведениях. Никогда не заявлял, что они ему нравятся или он их ненавидит, не распространялся о них в речах, не придавал и не желал придавать им большого значения. <...> Общеизвестно, Чехов всю свою душу вложил в пьесы, душу человека, радеющего о других, но сознающего, что жить ему осталось недолго. <...> Чехов своими пьесами подорвал позиции старинной драмы, решительно преобразовал драматургию, смело, по-новаторски двинулся вперед, несмотря на предрассудки феодального общества с его цензурой печати и архаическими традициями литературы”35.

Быу И, пересказав содержание “Дяди Вани” и “Чайки”, останавливается на проблеме времени в драмах Чехова: “Время является важным компонентом в чеховских пьесах, оно воспринимается автором живо и эмоционально. Время конкретизируется в образах нескольких старцев, расположившихся в креслах, или молодого человека, живущего с энергией и юмором, затем влюбляющегося и, наконец, пускающего себе пулю в лоб, или старой девы, глядящей из окна на падающий снег, или женщины, которая круглый год одета в черное. Или в образе бессильных людей, погруженных в воспоминания о прошлом. Когда опускается занавес в последнем акте, у героев, исполненных мечтаний, но ничего еще не совершивших, только-только появляются какие-то желания. Атмосфера чеховских пьес остается, она не рассеивается и после окончания спектакля, именно тогда она кажется постыдной, тяжкой, непереносимой”36.

Интересно, что в 1971 г., через пять лет после выпуска чеховского номера “Ван”, при публикации вновь переведенного его рассказа редакция журнала сочла необходимым снова дать врезку о писателе: она явно имела в виду широкий круг читателей, особенно молодых, и делала ссылку на этот спецномер. “Чехов — медик, писавший художественную прозу, — говорилось в журнале, — которого считают великим представителем русской литературы Нового времени”37.

Изданные в Сайгоне переводы произведений русских писателей, с точки зрения адекватности оригиналу, еще всерьез не оценивались. Даже на самый поверхностный взгляд некоторые из них зачастую производят безотрадное впечатление, т. к. издателями преследовались преимущественно коммерческие цели.

С победой вьетнамского народа в 1975 г. и последовавшим затем объединением страны начался новый период в истории Вьетнама, его культуре. Это касается и ознакомления вьетнамского читателя с русской классической литературой. После длительного перерыва в годы войны за перевод Чехова взялись вьетнамские русисты, в том числе получившие образование в СССР. В 1977—1978 годах в Ханое переводчики Фан Хонг Занг и Као Суан Хао издали двухтомник чеховских рассказов и повестей. В предисловии от издательства подчеркивалась цель издания: “Выпуская в свет на этот раз избранные произведения Чехова, мы публикуем самые выдающиеся шедевры этого великого

189

писателя. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы появились относительно точные переводы, передающие стиль подлинника”38.

Фан Хонг Занг, получивший в Московском университете ученую степень доктора филологических наук, писал в предисловии к двухтомнику: “Говоря о Чехове, мы представляем себе пожилого человека с добрым лицом, умными глазами за стеклами пенсне и изящной, исполненной смысла улыбкой. Этот сдержанный, немногословный человек сумел глубоко затронуть души многих поколений читателей во всем мире. Он сумел показать им ужас застойной, затхлой, мелкой жизни, которую ведут люди, бьющиеся в сетях собственничества. Он произнес смертный приговор, пригвоздил на страницах своих книг чудовищ в человеческом облике и со звериным нутром, представлявших самодержавие, воплощавшее в себе нечто абсурдное, неразумное. Он будил в людских душах жажду перемен, стремление к прекрасному миру. Он еще раз вернул литературе ее изначальный благородный облик: она становилась истинной, прекрасной, сложной, как сама жизнь, простой до прозрачности, не тронутой искусственностью, ясной, как правда”39.

Фан Хонг Занг особо останавливается на знаменитых персонажах чеховских рассказов, ставших, по мнению Н. Я. Берковского, персонажами-кличками, персонажами-прозваниями и прозвищами.

О таких персонажах Чехова писал Нгуен Туан, а затем в развитие его мыслей — Фан Хонг Занг: «Вполне естественно, чем больше любил Чехов прекрасное, тем сильнее ненавидел он безобразное. Он стоит в ряду тех русских писателей, которые самым последовательным образом обличали безобразное в обществе времен господства царизма.

Тот, кто читал Чехова, вряд ли забудет ужасающий образ унтера Пришибеева. Коротко стриженный, с колючим взглядом, маленькими глазками, он представлял собой законченный тип нравственного урода, взращенный жестоким политическим режимом. Для него стало обычным с подозрением выискивать, высматривать вокруг и изобличать всех, кто, по его мнению, совершает проступки, подрывающие власть. Он злобно ненавидит все естественные проявления жизни. Он разгоняет толпу (боясь демонстраций, беспорядков), он записывает, в каких домах допоздна горит свет (уж не читают ли там запрещенные книги?), где поют песни (уж не излечились ли эти люди от страха перед карами властей?). Самое же потрясающее состоит в том, о чем поведал нам своим гениальным пером Чехов, что все эти низости Пришибеев совершает не по должности и обязанности (он давно вышел в отставку), а совершенно добровольно, из идиотской, несокрушимой уверенности, что “правда” на его стороне. Таким образом, все в нем изуродовано, искажено, и это — естественный результат жизненных установок, ставших идеальным правилом, “золотым и нефритовым каноном” в царствование Александра III.

Невозможно, читая Чехова, не вспомнить и “Хамелеона” — полицейского надзирателя Очумелова и стоявшую перед ним маленькую дилемму: кого наказать — собачонку, укусившую человека за палец, или человека, дразнившего ее. Этот мелкий эпизод под пером кудесника Чехова превращается в обвинительный акт: он судит насмешкой, и это смертный приговор подхалимствующим перед начальством и топчущим стоящих ниже, извивающимся и льстящим в угоду верхам и для своей собственной выгоды.

Следует назвать еще “человека в футляре” Беликова, миллионера Пятигорова, торжествующе демонстрирующего свою наглость перед интеллигентами, оказавшимися, как куры перед лисой, в рассказе “Маска”, и многих других персонажей, чтобы узреть “идеальных мужей” царского самодержавия, чтобы уяснить тот факт, что Чехову не нужно было обращаться к жанру романа,

190

дабы продолжить сатирические, обличительные традиции русской литературы, традиции Гоголя и Салтыкова-Щедрина»40.

В своем предисловии Фан Хонг Занг последовательно рассматривает различные типы чеховских рассказов. Один из этих типов он связывает с проблемой обличения мещанства.

«Но Чехов обращает внимание не только на уродов. Заставить читателя ужаснуться неприкрытому злу и безобразию по силам многим писателям-реалистам. Во много раз труднее показать уродство в людях, внешне будто бы обыкновенных и ни в чем дурном не замеченных, а также в явлениях, совершенно естественных, каждодневно повторяющихся и примелькавшихся. Для Чехова зло предстает не только в явственном, неприкрытом обличье со всей своей разрушительной силой воздействия на человека, но и в скрытом, затаенном виде, отчего его способность растлевать, иссушать человеческую душу не становится слабее.

Есть разряд людей, которые по-русски именуются “мещане”, “мещанство”. Это слово иногда переводится на вьетнамский язык как “городские обыватели”, иногда — как “мелкая буржуазия”, иногда даже как “богатеи”. Если судить об адекватности перевода этого слова, то следует признать, что он лишь отчасти передает оттенок тошнотворной негативности, содержащейся в русском оригинале. Именно этот разряд людей сосредоточил в себе самые распространенные пороки и дурные нравы, опасные для окружающих, которые, однако, не столь часто вызывают протест.

Эти люди, можно сказать, мелкие собственники, их мечты не поднимаются выше стремления любым способом стать богаче, добиться почестей.

Великой традицией русской литературы стало обличение мещан наиболее выдающимися писателями. И здесь прежде всего следует назвать Чехова, а также — Горького и Маяковского.

Выставляя перед всем миром пустоту, ограниченность, скаредность мещан, Чехов тем самым будил в душах читателей жажду возвышенной, достойной жизни.

Мещанству от природы свойственна рабская психология»41.

В качестве доказательства Фан Хонг Занг приводит рассказы “Толстый и тонкий”, “Смерть чиновника”, “Крыжовник”.

В 1979 г. Фан Хонг Занг выпустил первую во Вьетнаме книгу о Чехове (“Чехов”42). Она представляет собой очень живой биографический очерк, благодаря которому вслед за знакомством с произведениями писателя во Вьетнаме смогли ближе узнать Чехова-человека. “Книга, появившаяся к 120-летию со дня рождения Чехова, принесла читателям новые сведения о жизни замечательного представителя русской литературы, которую мы все горячо любим”43, — писал об очерке Нго Тхао.

Чехов вошел в духовный мир многих современных вьетнамских писателей, особенно старшего поколения, прошедшего через две суровые длительные войны вьетнамского народа за независимость и свободу. Известный прозаик и драматург Нгуен Динь Тхи говорил автору этого обзора 27 октября 1983 г. в Ханое: “Я познакомился еще до Августовской революции с рассказами Чехова, а во время войны Сопротивления (1946—1954) прочитал его пьесы в переводе на французский, изданные в Москве. И только потом обратился к полному собранию сочинений писателя. Толстой, Чехов — гиганты, которые не только отразили жизнь, но и явились предвестниками новой эпохи, они воплотили ожидание революции. И для меня это в их творчестве важнее, чем отношение к русскому обществу тех времен.

191

Скажу о чеховской драматургии. В течение столетий драматургия на Западе развивалась под влиянием Шекспира. Но это было до Чехова. Я думаю, мировая драматургия не дала ничего, что можно было бы поставить выше чеховских пьес. Меня увлекает выраженная в них устремленность к будущему”44.

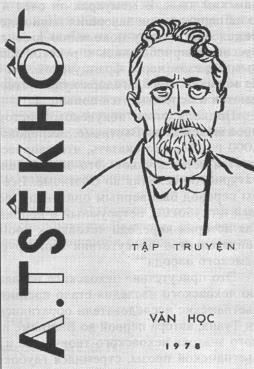

А. П. ЧЕХОВ. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ (в 2 т). Т. 2

Ханой, 1978

Обложка

В 80-е годы внимание к творчеству Чехова оттеняется тем фактом, что переводы чеховских произведений помимо столичных издательств публикуют и местные, в частности на юге Вьетнама. Однако уже в первой половине 90-х годов Чехова во Вьетнаме почти не печатали. Впрочем, есть основания говорить даже вообще о значительном снижении интереса к русской классической литературе, что обусловлено политическими переменами (распадом военно-политического союза с СССР, распадом самого СССР), переориентацией общественного внимания на литературы Запада. Но этот период не был продолжительным: сказался глубинный импульс, заложенный десятилетиями плодотворного всестороннего сотрудничества двух стран и народов, в том числе в сфере культуры и литературы. «После десятка лет забвения последние год-два интерес к русской литературе опять дает о себе знать, — отмечала в 2001 г. исследовательница Дао Туан Ань. — В книжных магазинах произведения русской литературы из дальних, плохо просматриваемых уголков выставили на видные места, рядом с представителями “великих литературных держав пяти континентов” — книгами западных и китайских авторов, тем самым создавая у меня впечатление, что наш читатель, отведав неведомых ранее блюд45, теперь опять поворачивается к знакомым духовным ценностям»46.

Уже в книге “Лучшие зарубежные рассказы” (1997), естественно, представлен Чехов (рассказом “Произведение искусства”), как и в четырехтомнике “Сто лучших русских рассказов” (1998). А в 1999 г. издательство “Ван хок” (“Художественная литература”) совместно с Центром культуры и лингвистики “Запад — Восток” выпустило в свет трехтомник “Избранное” Антона Чехова. Это пока наиболее представительное собрание чеховских сочинений в переводе на вьетнамский язык; два первых тома занимают рассказы, третий — драматургия. В 2000 г. в издательстве “Литература и искусство города Хошимина” (“Ваннге тханьфо Хотиминь”) вышла в свет книга рассказов Чехова, переведенная Нгуен Хиен Ле, пропагандистом русской классики в Южном Вьетнаме, переводчиком “Войны и мира” на вьетнамский

192

язык. В мемуарах он счел нужным отметить, что эти свои чеховские переводы он завершил давно: дело в том, что Нгуен Хиен Ле принадлежал еще к тому поколению вьетнамских литераторов, которые, не зная русского, приобщались к русской классике через языки-посредники, главным образом через французский. Он был в этом смысле как бы последним из могикан, но благодаря художественным достоинствам его переводы издаются и переиздаются поныне.

Подводя итоги полувековой истории работы над переводом чеховских произведений во Вьетнаме, исследовательница Чан Тхи Куинь Нга писала в 2000 г.: “Можно сказать, что творчество Чехова привлекло внимание множества переводчиков. Это особое явление в восприятии зарубежного литературного наследия во Вьетнаме. Все переводчики стремились к тому, чтобы перевод был верным оригиналу, передавал чеховский стиль — сдержанный и глубокий, остроумный и непринужденный. Сама более чем полувековая история перевода чеховских произведений есть не что иное как живое свидетельство присутствия этого русского гения в духовной жизни вьетнамского народа”47.

Это присутствие чеховского начала во вьетнамской литературе, освоение ею чеховского наследия стало предметом внимания и изучения. Безусловно, вьетнамские исследователи обратились прежде всего к фигуре писателя Нгуен Туана, автора первой во Вьетнаме и очень яркой статьи о Чехове, прекрасного знатока чеховского творчества и его переводчика: “Нгуен Туан, мастер вьетнамской прозы, стремился глубоко войти в душевный мир мастера русской прозы... — писала Чан Тхи Куинь Нга. — По чеховским рассказам Нгуен Туан познакомился с миром художественных образов великого русского писателя, сутью его убеждений и его чувств”48.

Нгуен Хиен Ле, немало потрудившийся над переводами (правда, с французского) чеховских рассказов, ощутил родство художественного стиля Чехова и вьетнамского писателя Тхать Лама (1910—1942), автора многочисленных рассказов и очерков: “Если среди вьетнамских писателей поискать такого, кто в своем творчестве близок Чехову, то я подумал бы о Тхать Ламе: та же приземленная тематика, тот же ровный, спокойный тон, та же утонченность, та же атмосфера грусти в повествовании”49.

Впрочем, явно субъективную точку зрения Нгуен Хиен Ле во Вьетнаме мало кто разделяет.

Но зато, если речь идет о творческом освоении во Вьетнаме творчества А. П. Чехова, то обычно припоминают писателя Нам Као. И наоборот: когда пишут о Нам Као, то в наши дни вьетнамские литературоведы непременно касаются творчества Чехова: “Во многих отношениях интересно, — писал в 1997 г. литературовед Фонг Ле, — давая оценку Нам Као в качестве художника, рассмотреть его сквозь призму творческого портрета русского писателя Чехова”50. Видный вьетнамский филолог Ха Минь Дык, говоря о произведениях Нам Као, подчеркивал: “Здесь мы находим описания душевных состояний, сходные с описаниями у Достоевского, а особенно — у Чехова”51. Подобные примеры можно множить.

Поэтому неудивительно, что появилась даже специальная работа — статья исследовательницы Дао Туан Ань “Чехов и Нам Као: реалистическое творчество нового типа”, которая попала в центр внимания литературоведческих кругов Вьетнама. Впервые опубликованная в 1992 г. в “Литературном журнале” (“Тапти ванхаук”), она затем неоднократно перепечатывалась в различных изданиях.

193

“Первое, что бросается в глаза читателю, — замечает исследовательница, — это то, что произведения и Чехова и Нам Као написаны вроде бы о пустяковых явлениях повседневной жизни. Как бы на свете не происходит ничего значительного”52. Принцип реализма этих писателей, по мнению исследовательницы, в глубоком понимании обычной жизни как процесса чрезвычайно сложного и диалектичного: «Воссоздавая “поток жизни”, Чехов и Нам Као отказываются от прежнего типа традиционного сюжета. Многие их произведения вовсе сюжета не имеют, в них отсутствует какое-либо яркое событие, зато передаются душевные состояния, размышления, диалоги персонажей»53.

В заключение Дао Туан Ань приходит к выводу о том, что Чехов и Нам Као, каждый в истории своей литературы, завершают один этап развития реализма и открывают другой.

Чехов ныне пришел к вьетнамскому читателю. Благодаря труду и таланту Нгуен Туана, многих переводчиков и литературоведов Вьетнам, перенесший в XX веке тяжкие испытания, приобщился к гуманизму и искусству великого русского писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Vu Ngoc Phan. Nhung nam thang ay. Ha Noi, 1987. С. 219.

2 Ibid.

3 Nguyen Tuan. Doc Se-khop // Van nghe (журнал). 1957. № 5. С. 28.

4 Ibid.

5 Ibid. С. 29.

6 Nguyen Tuan. Tim hieu Se-khop // Se-khop. Truyen ngan. Ha Noi, 1957. С. 23.

7 Thieu Mai. Lan gap cuoi cung cua nha van Nguyen Tuan va nha van Dang Thai Mai // Van nghe (газета). 1987. 8. VIII. С. 6.

8 Nguyen Tuan. Tim hieu Se-Khop. С. II—III.

9 Ibid. С. III.

10 Ibid. С. IV—V.

11 Ibid. С. III.

12 Ibid. С. XIX.

13 Ibid.

14 Ibid. С. XXIII—XXIV.

15 La Con. Chu nghia nhan dao trong tac pham Se-khop // Nghien cuu van hoc. 1960. № 2. С. 70.

16 Ibid.

17 Ibid. С. 71.

18 Trong Hien. Se-khop nha van hien thuc vi dai // Van nghe (журнал). 1960. № 2. С. 69.

19 Hoang Xuan Nhi. Lich su van hoc Nga the ky XIX. Ton-xtoi — Tse-khop. Ha Noi, 1962. С. 275.

20 Nhi Ga. Loi gioi thieu // Tse-khop A. Kich. Ha Noi, 1960. С. 3.

21 Ibid. С. 5.

22 Ibid. С. 5—6.

23 Ibid. С. 15—16.

24 Ibid. С. 17—18.

25 Hanh Quang. Loi noi dau. — Tse-khop A. Cau hon. Ha Noi, 1962. С. 2—3.

26 Ibid. С. 3.

27 Ibid. С. 4.

28 Bach khoa. 1959. № 59. С. 87.

29 Cuoc doi phan dau cua Anton Pavlovich Chekhov // Van. 1966. № 53. С. 4.

30 Ibid. С. 9—10.

31 Ibid. С. 14.

32 Buu Y. Truyen va kich Tchekhov // Van. 1966. № 53. С. 16.

33 Ibid. С. 17.

34 Ibid. С. 19.

35 Ibid. С. 19—20.

36 Ibid. С. 24—25.

194

37 Van. 1981. № 178. С. 58.

38 Loi Nha xuat ban. (От издательства) // Tchekhop A. Tap truyen. T. I. Ha Noi, 1977. С. 7.

39 Phan Hong Giang. Anton Tsekhop mot trai tim lon, mot nghe si lon // Ibid. С. 9.

40 Ibid. С. 16—17.

41 Ibid. С. 17—18.

42 Phan Hong Giang. Se-khop. Ha Noi, 1979.

43 Ngo Thao. Se-khop. Cua Phan Hong Giang // Van nghe (газета). 1980. 13.IX.1980.

44 Нгуен Динь Тхи (1924—2003) — автор многих пьес: “Черная лань”, “Сон”, “Бамбуковая роща”, “Нгуен Чай в Донгкуане” и т. д. Запись беседы с ним хранится в личном архиве автора обзора.

45 По-видимому, в России наблюдается типологически сходный эффект, о котором говорил в своем интервью в 1999 г. корреспонденту “Аргументов и фактов” Евгений Евтушенко. После распада СССР «многим стало казаться, что из западного мира сейчас хлынет поток чего-то великого, что раньше не могло быть напечатано у нас, что там скрыто невероятное количество шедевров. Все ждали и бросались на все, что оттуда пошло. И что же — когда “дверь” открылась, произошел взрыв канализации» (Попов И. Шестидесятник // Аргументы и факты. 1999. № 28. С. 10).

46 Dao Tuan Anh. Van hoc Nga tu diem nhin cuoi the ky XX — truyen thong va kinh nghiem // Tap chi van hoc. 2001, № 1. С. 69.

47 Tran Thi Quynh Nga. Sekhop o Viet Nam // Ibid. 2000. № 10. С. 77.

48 Ibid. С. 79.

49 Nguyen Hien Le. Tchekhov. TP Ho Chi Minh, 2000. С. 80.

50 Phong Le. Nam Cao — nhin tu cuoi the ky // Nam Cao. Ve tac gia va tac pham. Ha Noi, 1999. С. 114.

51 Ha Minh Duc. Nam Cao va nghe thuat sang tao tam ly // Ibid. С. 409.

52 Dao Tuan Anh. Tsekop va Nam Cao — mot sang tac hien thuc kieu moi // Ibid. С. 166.

53 Ibid. С. 167.