- 1 -

И. ЭЙГЕС

МУЗЫКА

В ЖИЗНИ

И ТВОРЧЕСТВЕ

ЧЕХОВАГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 1953

- 2 -

- 3 -

Антон Павлович Чехов принадлежит к писателям, в жизни и творчестве которых музыка занимает большое место, составляя их глубокую внутреннюю потребность.

Чехов, любил слушать игру на рояле, виолончели, скрипке, любил пение. Музыка располагала Чехова к литературному творчеству.

Любимый композитор Чехова — Чайковский. С ним Чехов лично общался в последние годы его жизни. Любовь к музыке Чайковского получила отражение в творчестве Чехова.

Музыка в произведениях Чехова — это чаще всего то, что входило в музыкальный быт интеллигенции его времени (популярные песни, романсы, оперные арии, инструментальные пьесы).

*

Большая насыщенность творчества Чехова музыкальными впечатлениями, общий чуткий и верный подход Чехова к музыке делают изучение его произведений под особым углом зрения музыканта плодотворным как для музыкальных писателей

- 4 -

(музыкальных критиков, историков и т. д.), так и для писателей-художников, склонных вводить музыкальные эпизоды в свои произведения.

Материалы, относящиеся к теме данной работы, достаточно обильны и разнообразны. При изучении их становится несомненным важность и плодотворность широкого освещения вопроса с использованием исчерпывающих данных.

Настоящая же работа является лишь опытом собирания наиболее существенных материалов к теме: значение музыки в жизни и творчестве выдающегося русского писателя А. П. Чехова.

- 5 -

МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕХОВА

Семья Чехова была музыкальной.

Отец писателя играл на скрипке, пел, управлял церковным хором, руководил хором любителей. Дома у себя он устраивал пение хором и скрипичные дуэты (с сыном Николаем). «Артист в душе, в широком смысле этого слова, он никогда не проявлял большого увлечения своим торговым делом и не был настоящим купцом, что и послужило причиной его разорения», — пишет сестра Чехова об их отце1.

В своем родном городе Таганроге братья Чеховы в детстве пели в церковном хоре, выступая там и в трио. Чехов тогда пел альтом2. Но ни на

- 6 -

каком музыкальном инструменте Чехов никогда не играл.

Позднее, с переездом семьи в Москву и затем в приобретенное имение Мелихово, Чехов и сам любил устраивать домашнее хоровое пение.

По воспоминаниям И. Н. Потапенко, посещавшего Чехова в Мелихове, «у него [Чехова] был довольно звучный басок», он «основательно держал басовую партию. И это, видимо, доставляло ему искреннее удовольствие. Глядя на его лицо, казалось, что в такие часы он чувствовал себя ребенком»1. Это — свидетельство человека, окончившего в свое время Петербургскую консерваторию по классу пения.

Отец писателя — П. Е. Чехов — в Мелихове вспоминал о Чехове: «...Антоша так хорошо пел в церкви... в Таганроге, и голос у него был, когда он мальчуганом был, — прямо ангельский...»2.

- 7 -

По отношению к Чехову, как не профессионалу, конечно, важнее, чем качество его слуха и голоса, то, что свою любовь к музыке он сохранил до конца своей жизни. Об этом имеются многочисленные свидетельства как в письмах Чехова, так и в воспоминаниях о нем. То же следует сказать и о любви Чехова к собственно музыкальной стороне церковного пения и колокольному звону; Чехов сказал как-то артисту Московского Художественного театра А. Л. Вишневскому: «Это все, что у меня осталось от религии»1.

В провинциальных городах одним из обычных источников музыкальных впечатлений был военный духовой оркестр, игравший летом в общественном саду. Один из давних приятелей Чехова передает слышанную им от старшего брата Чехова подробность из детских лет писателя. Когда Чехов был в четвертом классе гимназии, отец его в надежде на наплыв покупателей открыл новую лавку у вокзала. Торговать пришлось Чехову вместе с его старшим братом Александром — восьмиклассником.

«Единственное гулянье — посидеть на крылечке и вечером послушать отдаленную музыку городского сада», — рассказывал Александр Чехов писателю В. А. Гиляровскому2.

Чехов в письмах — да и в рассказах — не раз упоминает о музыке в общественном саду, как о признаке некоторой культуры. Рисуя культурное

- 8 -

убожество города в повести «Моя жизнь» (1896), Чехов говорит, что в городе не было «ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра» (гл. II).

На Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве в 1882 г., в музыкальном отделе, Чехов, по воспоминаниям его младшего брата Михаила, слышал известного пианиста, ученика Листа, П. А. Шостаковского (также дирижера и учредителя Московского Филармонического общества и Музыкально-драматического училища, получившего права консерватории). Шостаковский играл рапсодию Листа. «Она так увлекла моих братьев Николая и Антона, что с тех пор эту рапсодию можно было слышать по нескольку раз в день у нас дома в исполнении Николая. Оба познакомились с Шостаковским и стали у него бывать запросто»1.

Сестра писателя М. П. Чехова сообщает, что и П. А. Шостаковский позднее бывал не раз у Чеховых (на Садово-Кудринской)2.

На московских квартирах у Чеховых постоянно находилось взятое на прокат пианино. Чехов сообщает в письмах: «...завел хорошее пианино... даю маленькие музыкальные вечерки, на которых поют и играют...»3; «По вторникам у меня вечера с девицами, музыкой, пением и литературой»4; «В квартире у меня вечная толкотня, гам, музыка...»5; «У нас полон дом консервато̀ров...»6.

- 9 -

Чеховы тогда жили на Б. Якиманке. Брат же Николай, художник, жил отдельно в номерах против консерватории, где обитало много музыкальной молодежи, с которой он близко сошелся. «На первый же журфикс он притащил своих новых приятелей... Это были: Б. М. Азанчевский (впоследствии известный композитор и капельмейстер)1, В. С. Тютюнник (потом бас в Большой опере), М. Р. Семашко (впоследствии виолончелист в той же опере), пианист Н. В. Долгов и милейший флейтист А. И. Иваненко. Таким образом, на вечерах у брата Антона на Якиманке сразу же определилась линия концертно-музыкальная»2. Семашко и Иваненко стали ближайшими друзьями всей семьи Чеховых.

Очень плодотворным в музыкальном отношении было для Чехова пребывание на даче в Бабкине, под Москвой, три лета сряду — в 1885, 1886 и 1887 гг. Младший брат Чехова Михаил вспоминал о частых музыкальных вечерах у хозяев дачи, Киселевых. С ними жил и отец хозяйки В. П. Бегичев, бывший управляющий московскими казенными театрами, хорошо знавший многих крупных русских музыкантов. Его знакомство и общение с Чайковским было связано с заказом «Снегурочки» Островскому и Чайковскому (музыка к пьесе) и с работой над балетом «Лебединое озеро», в составлении либретто к которому принимал участие Бегичев.

О вечерах у Киселевых пишет в своих воспоминаниях М. П. Чехов: «Певец, когда-то знаменитый

- 10 -

тенор [М. П.] Владиславлев, сделавший славу популярному романсу «На горе за рекой хуторочек стоит», в котором он по целой минуте выдерживал верхнее ре в слове: «Эх!..», жил тут же и распевал свои арии и романсы. Пела и Мария Владимировна [Киселева]. Е. А. Ефремова (гувернантка у детей Киселевых. — И. Э.) каждый вечер знакомила с Бетховеном, Листом и другими великими музыкантами. Киселевы были близко знакомы с Даргомыжским, Чайковским... Тогда композитор П. И. Чайковский, только незадолго перед тем выступивший со своим «Евгением Онегиным»1, волновал бабкинские умы; часто поднимались разговоры о музыке, композиторах...»2.

«Е. А. Ефремова аккомпанировала, тенор Владиславлев пел, а все Чеховы — усаживались вокруг Марии Владимировны и слушали ее рассказы о Чайковском, Даргомыжском... Я положительно могу утверждать, что любовь к музыке развилась в Антоне Чехове именно здесь»3, — говорит М. П. Чехов, очевидно, имея в виду пробуждение у Чехова более глубоких интересов к музыке. Через долгие годы Чехов писал А. С. Киселеву: «Часто вспоминаем о Вас, о Бабкине, и часто напеваем те романсы, которые пели Михаил Петрович и Мария Владимировна»4.

Знаменитый тенор М. П. Владиславлев (1827—1909) — когда-то оперный артист казенных театров. Чехов, знакомый с Киселевыми и их кругом в

- 11 -

Бабкине еще до переезда туда на дачу, в письмах Н. А. Лейкину упоминал о Владиславлеве, называя его — «бывший певец», «отставной тенор»1.

В Петербурге в домашней обстановке (у А. С. Суворина) Чехов слушал романсы в исполнении Э. К. Павловской, — о чем упоминал в письме к брату, говоря об обилии ярких впечатлений во время своего пребывания в Петербурге2. Э. К. Павловская (1857—1935) — артистка казённых театров (сопрано), восторженная почитательница Чайковского, находившаяся с ним в дружеской переписке, выдающаяся исполнительница ролей Татьяны и Марии в операх Чайковского «Евгений Онегин» и «Мазепа». Уже в 1889 г. была вынуждена покинуть казенную сцену из-за потери голоса. С 1892 г. — вокальный педагог. После Великой Октябрьской социалистической революции работала в оперном классе с молодыми артистами Московского Большого театра.

В квартире на Садово-Кудринской, куда семья Чеховых переехала в конце восьмидесятых годов, музыка слышалась часто.

«Интересные барышни — Лика Мизинова, Даша Мусин-Пушкина, Варя Эберле и другие молодые музыканты и люди, причастные к искусству и литературе, постоянно пели и играли, а брат Антон вдохновлялся этими звуками и людьми и писал у себя внизу, где находился его отдельный кабинет. Попишет — и поднимется наверх, чтобы поострить или подурачиться вместе со всеми. А днем, когда все занимались делом и у нас не было никого, брат Антон обращался ко мне: — Миша, сыграй что-нибудь,

- 12 -

а то плохо пишется...»1. Л. С. Мизинова, ставшая близким другом семьи Чеховых, — впоследствии готовилась к деятельности оперной певицы. Д. М. Мусина-Пушкина — в будущем артистка Александринского театра. В. А. Эберле — в то время артистка Московского Большого театра, затем артистка и режиссер Московской частной оперы Мамонтова, — здесь пела Ольгу в «Псковитянке» Римского-Корсакова при Шаляпине — Грозном.

Писатель И. Л. Леонтьев-Щеглов, бывавший у Чехова на Садово-Кудринской во время приездов из Петербурга, в своем очерке воспоминаний о Чехове также подчеркивал большую любовь Чехова к музыке и то, что он охотно писал под ее звуки. «Сверху, из второго этажа, доносятся нежные меланхолические звуки шопеновского ноктюрна. Это брат Антона, Николай Павлович, художник, фантазирует на рояле (Чехов очень любил музыку и особенно любил обдумывать свои работы под ласкающие музыкальные мелодии)». И далее: «После ужина Ник[олай] Павл[ович] опять играл на рояле; потом что-то пели хором...»2.

Пребывание Чеховых летом 1888 года и 1889 года в Харьковской губернии, на Луке близ Сум, оказалось также богатым музыкальными впечатлениями. «Как и в Бабкине, и здесь преобладала музыка и разговоры о литературе, — в особенности, когда на Луку приезжал М. Р. Семашко...» — вспоминал М. П. Чехов3.

- 13 -

Сына хозяйки дачи Г. М. Линтварева Чехов рекомендовал: «...Жорж, великолепно играющий на рояле»1. И подробно писал о нем же: «Жоржинька талантливый человек. Из всех пианистов, скрипачей, дирижеров, барабанщиков и горнистов, каких только я знал на своем веку, Жоржинька единственный показался мне художником. У него есть душа, есть чутье и взгляды, он неглуп и мало испорчен предрассудками тех кружков, где ему волею судеб приходилось бывать. Главное его горе — лень и робость. Он не верит себе. Я недостаточно серьезен и недостаточно музыкален, чтобы иметь силу убедить его. Вам же он, к счастью, верит, и Ваша попытка возбудить его может иметь хорошие результаты. Я хотел бы, чтоб умная и милая линтваревская семья не прожила свой век зря»2. Младший брат Чехова Михаил называет Г. М. Линтварева «серьезным пианистом»3.

Плещеев, который один раз гостил у Чехова на Луке, где слышал также пение романсов4, в своем прощальном стихотворении «Цветущий, мирный уголок» (Усадьба Лука, 1888 г., 6-го июня) тепло говорит о музыкальных вечерах у Линтваревых:

Не раз мечта перенесет

Меня в уютный домик тот,

Где вечером, под звук рояли,

В душе усталой оживали

Волненья давних, прошлых дней

Весны умчавшейся моей, —

Ее восторги и печали!..

- 14 -

Вскоре же по прибытии на Луку Чехов писал о том, как здесь, катаясь по реке, играют на скрипках1.

«Пленительно и ново», по словам Чехова, было для него впечатление от поездки в 1888 году в Полтавскую губернию. «Тихие, благоухающие от свежего сена ночи, звуки далекой, далекой хохлацкой скрипки, вечерний блеск рек и прудов...»2, — пишет он А. С. Лазареву-Грузинскому. — «...какая чудная музыка, — пишет он в другом письме, — слышалась в вечерней тишине и как густо пахло свежим сеном!» И далее о том, какое удовольствие глядеть «на теплое вечернее небо, на речки и лужицы, отражающие в себе томный, грустный закат...»3.

Летом 1889 года, во время своего недолгого пребывания в Ялте, Чехов познакомился с юной Е. М. Шавровой, начинающей писательницей, которая обучалась также пению. В своих неизданных воспоминаниях4 она пишет, что, когда к ним приходил Чехов, она пела ему Чайковского, Глинку, Даргомыжского и серенаду Браги5.

Позднее Чехов писал о Е. М. Шавровой: «Хорошо поет цыганские песни...»6.

Небезинтересно привести здесь замечание Чехова о цыганском хоре, который он слышал под Москвой. — «Хорошо поют... Их пение похоже на крушение

- 15 -

поезда с высокой насыпи во время сильной метели: много вихря, визга и стука...»1.

В 1891 году, во время своего первого заграничного путешествия, Чехов с восторгом описывал музыку, какую слышал, плавая по каналам Венеции. «Вокруг снуют гондолы... Вот плывет гондола, увешанная фонариками. В ней сидят контрабас, скрипки, гитара, мандолина и корнет-а-пистон, две-три барыни, несколько мужчин, — и ты слышишь пение и музыку. Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там опять, и до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков»2. На следующий день Чехов писал о том же: «...хочется плакать, потому что со всех сторон слышится музыка и превосходное пение». На гондолах, увешанных разноцветными фонариками, «света достаточно, чтобы разглядеть контрабас, гитару, мандолину, скрипку... Вот другая такая же гондола... Поют мужчины и женщины и как поют! Совсем опера»3.

Поселившись в приобретенном им имении Мелихово, Чехов сначала отмечал: «Нехорошо вот только, что нет музыки и пения...»4. Но вскоре и здесь водворилась музыка. «У меня по целым дням играют и поют романсы в гостиной рядом с моим кабинетом, и потому я постоянно пребываю в элегическом настроении...»5, — писал Чехов.

Частым гостем в Мелихове была уже упоминавшаяся Л. С. Мизинова. Наезжал писатель И. Н. Потапенко. Чехов писал о нем: «Потапенко очень мило поет и играет на скрипке». И еще о нем

- 16 -

же: «...был и приятный гость — Потапенко, который все время пел»1. В исполнении Мизиновой (фортепиано и пение) и Потапенко (скрипка) Чехов слышал давно уже им любимую серенаду Браги2. «Музыкой и пением в Мелихове были наполнены наши дни. Хорошая музыкантша Л. С. Мизинова, большая приятельница А. П. и всей его семьи, садилась за рояль, я пел. А Антон Павлович обыкновенно заказывал те вещи, которые ему особенно нравились», — писал Потапенко в своих воспоминаниях о Чехове3.

В Мелихове гостил у Чехова его двоюродный брат А. А. Долженко, о котором Чехов писал брату Александру: «...прекрасно играет на скрипке. Он играет в оркестрах и дает уроки»4. О нем же Чехов писал еще ранее дяде: «...игрок на скрипке и на цитре... Талантлив он, как покойный Иван Яковлевич»5. Иван Яковлевич Морозов, брат матери Чехова, — «артист в душе, музыкант на всех инструментах»6.

В Мелихове «вечера проходили в музыке, пении...» — пишет сестра Чехова7.

Чехов часто бывал у своих соседей по Мелихову — Семенкович. Т. Л. Щепкина-Куперник вспоминает: хозяйка Е. М. Семенкович «чудесно играла Бетховена. Ант[он] П[авлович] любил музыку и умел

- 17 -

слушать ее»1. Чехов ездил к Семенкович «только затем, чтобы послушать Бетховена: хозяйка дома превосходно играла. И когда он слушал лунную сонату, лицо его было серьезно и прекрасно. Он любил Чайковского, любил некоторые романсы Глинки, например, «Не искушай меня без нужды», и очень любил писать, когда за стеной играли или пели»2.

Во время своих приездов из Мелихова в Москву Чехов, бывало, в кругу близких знакомых «просиживал ночи, слушая музыку или пение В. Эберле, превосходно певшей русские народные песни под свою балалайку...»3.

Еще только строя себе дачу близ Ялты, Чехов уже просит свою мать передать сестре, чтобы она «присмотрела хорошее пианино для крымского дома. Говорят, что следует покупать фабрики Блютнера»4. Пианино было приобретено в Ялте в том же 1899 году. На этом пианино Чехову играли Рахманинов, Спендиаров; на нем аккомпанировали пению Шаляпина.

За две с небольшим недели до своей смерти Чехов писал сестре о музыке, доносившейся из общественного сада. Чехов любил слушать такую музыку в своем родном городе Таганроге подростком. Теперь Чехов пишет о немецком городке Баденвейлере, куда он приехал на лечение: «...играет в саду музыка, дорогая, но очень бездарная. Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса...»5.

- 18 -

Требовательное внимание к любимому им искусству выражают эти последние строки великого писателя, касающиеся музыки1.

*

В письмах Чехова сплошь и рядом встречаются сравнения, взятые из области музыки.

Об одном персонаже задуманной (совместно с адресатом), но неосуществленной пьесы, Чехов писал: «Этот человек... должен действовать на зрителей и как умный, подагрический брюзга и как скучная музыкальная пьеса, которую долго играют»2. Молодому писателю Чехов советует «побольше оркестровой музыки... Сиречь, пишите колоритней»3.

Чехов очень ценил знаменитого врача Г. А. Захарьина, своего профессора по медицинскому факультету. Об изданных же его лекциях Чехов писал: «Вышли лекции Захарьина. Я купил и прочел. Увы! Есть либретто, но нет оперы. Нет той музыки, какую я слышал, когда был «студентом»4. Об одном молодом писателе (Накрохине) Чехов писал: «Это хорошее дарование, но робкое, слабо захватывающее. У сего писателя и виолончель прекрасна и талант виртуоза, но резонанс плохой. Надо бы пободрее и посмелее, значительно расширив сферу наблюдений»5.

- 19 -

Пианино, приобретенное Чеховым в Ялте в 1899 г.

Поныне стоит в столовой ялтинского дома Чехова

- 20 -

Рассказ Короленко «Соколинец» Чехов так оценивал в письме к автору: «Он написан как хорошая музыкальная композиция, по всем тем правилам, которые подсказываются художнику его инстинктом»1. О своем рассказе «Счастье» (1887), симпатичном ему, по его же словам, «своею темою» (мечты о счастье), Чехов писал в шутливом тоне: «Продукт вдохновения. Quasi симфония... Нравится читателю в силу оптического обмана. Весь фокус в вставочных орнаментах вроде овец и в отделке отдельных строк»2.

В первом случае (рассказ Короленко) Чехов имеет в виду вообще художественную закономерность — «правила» — то единство формы и содержания в художественном произведении, которое с исключительной полнотой осуществляется именно в музыке. Во втором случае, в словах о собственном рассказе, Чехов подчеркивает значение для художественного целого изображения обстановки, ее аксессуаров — «вставочных» образов, а также стилистических средств. Чехов так определял свой рассказ «Счастье»: «В рассказе изображается степь: равнина, ночь, бледная заря на востоке, стадо овец и три человеческие фигуры, рассуждающие о счастьи»3.

В письме к редактору газеты Чехов мотивирует просьбу выслать корректуру рассказа: «...обыкновенно в ней я заканчиваю рассказ и исправляю его... с музыкальной стороны»4. А. М. Горькому Чехов писал: «...ваши вещи музыкальны, стройны...»5.

Чехов слышал много рассказов о музыкантах от своих хозяев на даче в Бабкине Киселевых

- 21 -

и Бегичева. Еще в мае 1885 года Чехов напечатал в московском юмористическом журнале «Будильник» — «Кое-что об А. С. Даргомыжском». «Вот две маленькие были об А. С. Даргомыжском, — пишет Чехов, — слышанные мною о нем от одного из его почитателей и хороших знакомых, В. П. Б-ва...»1. Это анекдоты о композиторе и о писателе В. А. Соллогубе, о композиторе и о Николае Рубинштейне.

В 1893 году, приехав в Петербург, Чехов присутствовал на юбилейном и прощальном спектакле известного оперного артиста И. А. Мельникова (бас), прослужившего на сцене двадцать пять лет. Шла опера «Руслан и Людмила» Глинки. В своей рецензии (напечатано без подписи на следующий же день, 23 января, в газете «Новое время») Чехов с большим сочувствием описывает чествование артиста восторженными почитателями: «...в волшебном замке Черномора, наш певец в костюме витязя и при совершенно сказочной обстановке» выслушивал адресы и принимал подношения. «Торжество было шумное, победное, радостное, и оно еще раз показало, что таланты — сильные и властные люди»2.

Через день в этой же газете появилась, тоже без подписи, коротенькая рецензия Чехова на выступление известных оперных артистов супругов Н. Н. и М. И. Фигнер (тенор и сопрано). «Сегодняшний концерт супругов Фигнер можно отнести к удачнейшим концертам этого сезона»3, — пишет Чехов. Он

- 22 -

отмечает пьесы, имевшие наибольший успех, упоминает других участников концерта.

Кое-что, касающееся музыки, входит в «Очерки московской жизни», которые Чехов помещал в петербургском юмористическом журнале «Осколки» в 1883—1885 годах.

Чехов и Чайковский

Сближение имен некоторых крупных представителей русской поэзии и музыки возникает вполне естественно и правомерно.

Пушкина сближают с Глинкой прежде всего как родоначальника великой новой русской литературы с родоначальником великой новой русской музыки. Чехова и его старшего современника Чайковского сближают как великих художников, творчество которых было наиболее характерным для основного художественного стиля музыки и литературы конца прошлого и начала нынешнего века, — как художников, которые оказали преобладающее влияние на развитие искусства этого периода (у того и у другого появились ученики, подражатели, последователи).

В творческих обликах Чайковского и Чехова есть значительные различия, но обоих художников воспринимали равно как выразителей типического умонастроения своего времени, как родственных по духу, — выделяли в их творчестве черты, на самом деле сходные у них.

Эти черты — особого рода простота, искренность, интимность, нежность, грация, одухотворенность грусти, душевная мягкость, сердечность.

Чехов и Чайковский вступили и в личные отношения как глубокие почитатели талантов друг Друга.

- 23 -

Чайковский из новых писателей более всего любил Чехова. Чайковский — любимейший композитор Чехова.

Личное общение Чехова с Чайковским относится к концу 80-х — началу 90-х годов. Это были первые годы упроченного положения Чехова в литературе и последние годы жизни Чайковского.

О времени знакомства Чехова с Чайковским брат композитора Модест Ильич в своей работе «Жизнь П. И. Чайковского» (1900—1902) сообщает: «Лично со своим новым любимцем-литератором Петр Ильич сошелся, если память мне не изменяет, у меня, в Петербурге осенью 1887 г. В 1889 году знакомство это во всяком случае было уже не новое»1.

Знакомство с Чайковским дало возможность Чехову проявить заботу о пианисте Г. М. Линтвареве.

Е. М. Линтваревой Чехов писал о ее брате, который тогда жил в Петербурге, готовясь поступить в консерваторию: «Говорил я о нем с композитором Чайковским. Последний хочет познакомиться с ним и, вероятно, уже познакомился. Когда приедет в Москву Чайковский, я спрошу. Он хороший человек и не похож на полубога»2.

Судя по этому письму, можно думать, что к началу 1889 года личные отношения Чехова с Чайковским были короткими, — они запросто встречались.

Любовь к творчеству Чехова Чайковский стремился внушать и другим. Как увидим далее, именно он первый обратил внимание своего брата — драматурга

- 24 -

Модеста на рассказы Чехова. Ю. П. Шпажинской Чайковский писал: «Читали ли Вы что-нибудь Чехова? Этот молодой писатель, по-моему, обещает быть очень крупной литературной силой. Не хотите ли, чтобы я прислал Вам сборник его мелких рассказов (он крупных вещей не пишет!)?»

Почти через полгода Чайковский снова писал ей же: «Имеете ли Вы понятие о новом большом русском литературном таланте, Чехове? Если нет, то я охотно перешлю Вам его рассказы. По-моему, это будущий столп нашей словесности»1.

Эпистолярный материал дает достаточно полное представление о характере взаимоотношений Чехова и Чайковского. Их переписка — три письма первого и три письма второго, — как и надписи их на фотопортретах, затем надписи Чехова на книгах и некоторые письма Чехова другим лицам (Е. М. Линтваревой, А. С. Суворину, М. И. Чайковскому, Д. М. Ратгаузу) — все это содержит трогательные по искренности признания Чехова и Чайковского во взаимной симпатии2.

Первый шаг к личному знакомству сделал Чайковский под впечатлением прочитанного им нового рассказа Чехова. Один из близких Чайковскому людей, музыкальный критик Н. Д. Кашкин в своей книге «Воспоминания о П. И. Чайковском» рассказывает об этом так: «Однажды, не помню, в каком году, я проводил страстную и святую недели в Майданове... Во время вечерних чтений мы прочли, между прочим, новый рассказ Чехова, помещенный в фельетоне «Нового времени»; названия рассказа я теперь не припомню, но действующими лицами в нем были

- 25 -

священник и дьякон, а время действия — кажется, канун пасхи. Рассказ, если не ошибаюсь, был прочитан два раза сряду, потому что чрезвычайно понравился нам обоим, а Петр Ильич не успокоился до тех пор, пока не написал к А. П. Чехову письмо, хотя он его лично не знал и нигде до того времени не встречал; письмо было адресовано в редакцию «Нового времени» с передачей адресату. Об этом я узнал долго спустя, потому что в самый момент написания мне о нем ничего не было сказано; письмо, кажется, дошло по назначению»1.

Рассказ, увлекший Чайковского, — «Письмо», — под первоначальным названием «Миряне» был напечатан в газете «Новое время», 1887, № 3998, 18 апреля. Действующие лица — два священника и дьякон, а время — канун пасхи, как и вспоминал Кашкин.

Но вопреки предположению Кашкина, первое письмо Чайковского Чехову не дошло по назначению. Чехов не вспоминал о нем, в архиве Чехова его не оказалось. Чехов, как увидим, только при личной встрече с Чайковским узнал от него, что тот читал его рассказы.

В своей работе «Жизнь П. И. Чайковского» М. Чайковский пишет: «В апреле 1887 г. Петр Ильич познакомился с сочинениями А. Чехова и, придя в восторг от них, возымел желание выразить его автору»2. Наведя справки через «Новое время»,

- 26 -

Чайковский написал Чехову письмо, в котором «высказывал свою радость обрести такой свежий и самобытный талант».

В 1889 г. Чехов письменно обратился к Чайковскому с просьбой о разрешении посвятить ему свою новую книгу рассказов «Хмурые люди». Он писал композитору: «...рассказы эти скучны и нудны, как осень, однообразны по тону, и художественные элементы в них густо перемешаны с медицинскими». О своем желании посвятить книгу Чайковскому Чехов пишет ему: «...это посвящение, во-первых, доставит мне большое удовольствие и, во-вторых, оно хотя немного удовлетворит тому глубокому чувству уважения, которое заставляет меня вспоминать о Вас ежедневно. Мысль посвятить Вам книжку крепко засела мне в голову еще в тот день, когда я, завтракая с Вами у Модеста Ильича (у Чехова описка: Ивановича. — И. Э.), узнал от Вас, что Вы читали мои рассказы. Если Вы вместе с разрешением пришлете мне еще свою фотографию, то я получу больше, чем стою, и буду доволен во веки веков»1.

Чайковский по получении письма 14 октября 1889 г. лично посетил Чехова в его квартире (дом Корнеева на Садово-Кудринской).

- 27 -

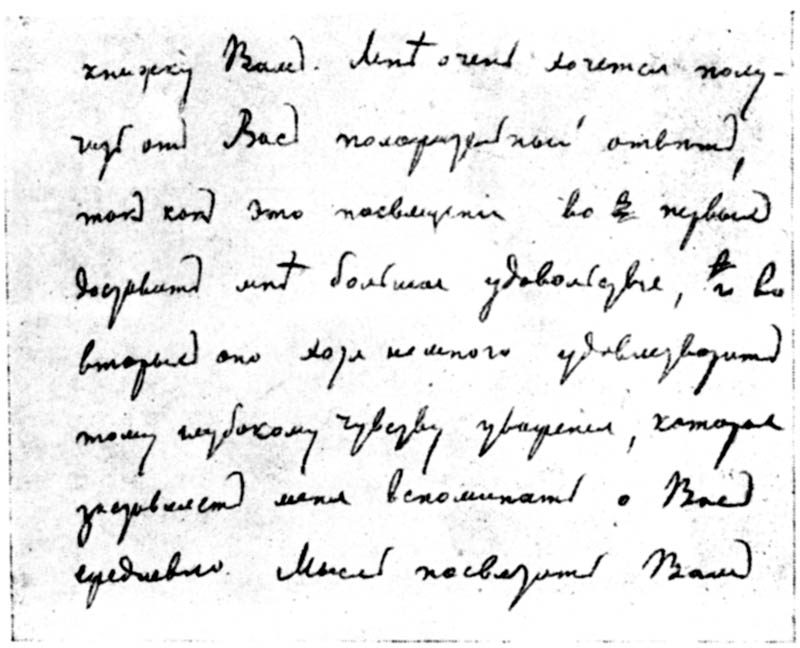

Факсимиле письма Чехова. П. И. Чайковскому

от 12 октября 1889 г.М. П. Чехов в своей книге «Вокруг Чехова» так заключает рассказ о посещении Чехова Чайковским: «Он ушел от нас, — и то обаяние, которое мы уже испытывали от него на себе, от этого его посещения стало еще больше»1. По уходе Чайковского, в тот же день, Чехов получил от него письмо: «14 окт[ября 18]89 г. Дорогой Антон Павлович! Посылаю при сем свою фотографию и убедительно прошу вручить посланному Вашу! Достаточно ли я

- 28 -

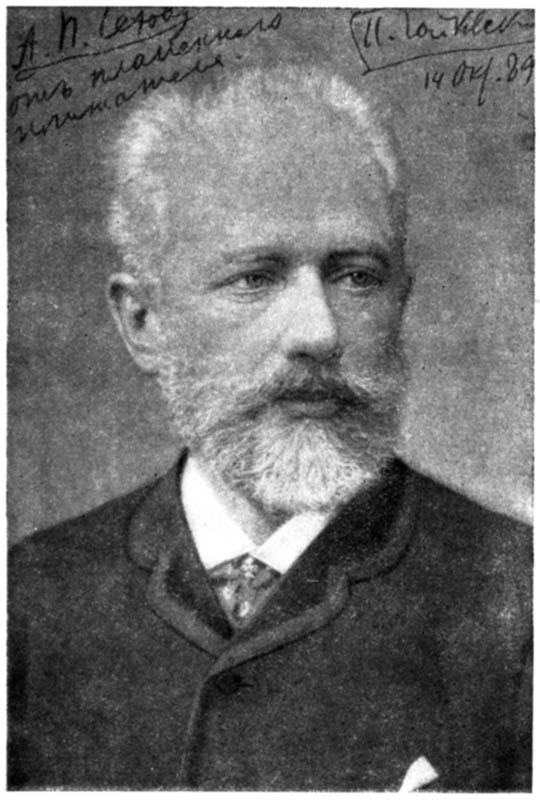

выразил Вам мою благодарность за посвящение? Мне кажется, что нет, а потому еще скажу Вам, что я глубоко тронут вниманием Вашим! Крепко жму Вашу руку. П. Чайковский». На полученной Чеховым фотографии Чайковского его надпись: «А. П. Чехову от пламенного почитателя. П. Чайковский. 14 окт. 89».

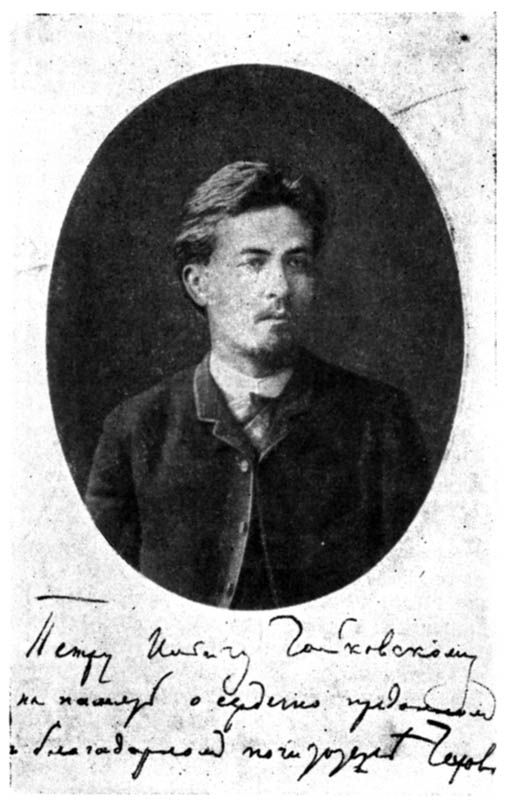

В тот же день Чехов отвечал Чайковскому; «Очень, очень тронут, дорогой Петр Ильич, и бесконечно благодарю Вас. Посылаю Вам и фотографию, и книгу, и послал бы даже солнце, если бы оно принадлежало мне. Вы забыли у меня портсигар. Посылаю Вам его. Трех папирос в нем нехватает: их выкурили виолончелист, флейтист и педагог1. Благодарю Вас еще раз и позвольте пребыть сердечно преданным А. Чехов»2.

На посланной Чайковскому фотографии Чехова его надпись: «Петру Ильичу Чайковскому на память

- 29 -

Фотопортрет П. И. Чайковского

с дарственной надписью Чехову

- 30 -

- 31 -

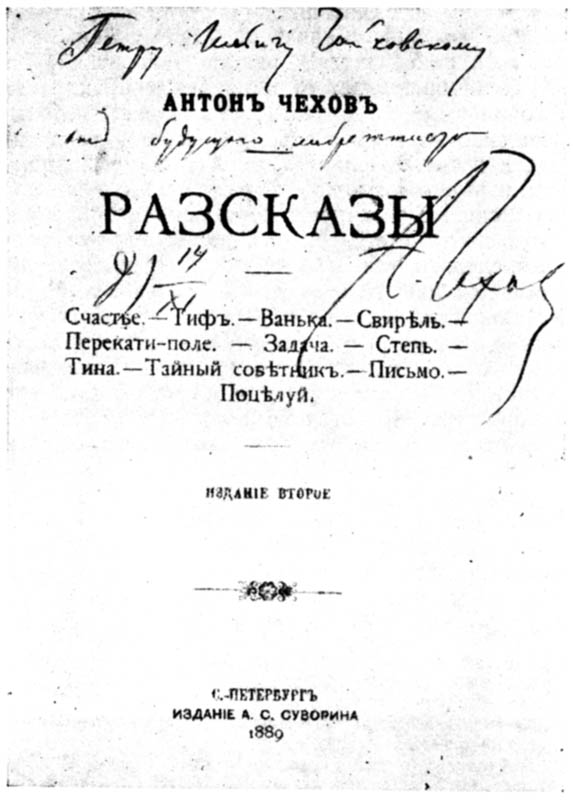

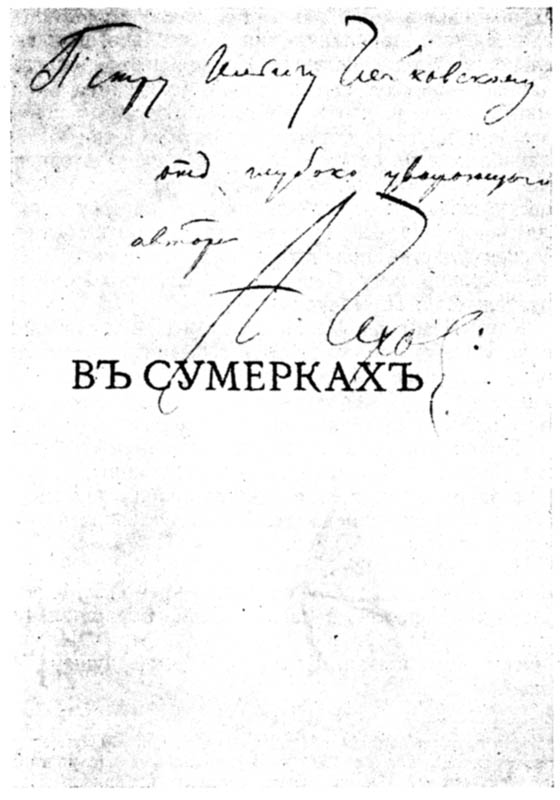

о сердечно преданном и благодарном почитателе Чехове». Книга, подаренная Чеховым Чайковскому, — «Рассказы» (изд. 2-е, 1889) с надписью: «Петру Ильичу Чайковскому от будущего либреттиста. 89. 14.XI. А. Чехов». Кстати, укажем еще книги Чехова, бывшие у Чайковского, — «В сумерках» (изд. 3-е, 1889), с надписью: «(Петру Ильичу Чайковскому от глубоко уважающего автора. А. Чехов», — и «Хмурые люди» (1890), на фронтисписе напечатано: «Посвящается Петру Ильичу Чайковскому».

На следующий день после посещения Чайковского Чехов писал А. С. Суворину: «Вчера был у меня П. Чайковский, что мне очень польстило; во-первых, большой человек, во-вторых, я ужасно люблю его музыку, особенно «Онегина». Хотим писать либретто»1.

Эпизод с либретто осветил брат Чехова Михаил Павлович в той же своей книге «Вокруг Чехова», сообщив интереснейшие данные. В первое же — и единственное — посещение Чехова Чайковским «оба они обсуждали содержание будущего либретто для оперы «Бэла», которую собирался сочинить Чайковский. Он хотел, чтобы это либретто написал для него по Лермонтову брат Антон»2. Композитор уже определил главные партии голосов: «Бэла — сопрано, Печорин — баритон, Максим Максимыч — тенор, Казбич — бас»3. Чайковский сделал чрезвычайно характерное для него признание: «Только знаете ли, Антон Павлович, — сказал Чайковский, — чтобы не было процессий с маршами. Откровенно говоря, не люблю я маршей»4.

- 32 -

Однако никаких следов работы над оперой «Бэла» на сюжет Лермонтова не сохранилось1, — да и Чехов уже с начала следующего года был всецело занят подготовкой к поездке на Сахалин.

О своем посещении Чехова Чайковский писал брату Модесту: «Представь себе, Чехов написал мне, что хочет посвятить мне свой новый сборник рассказов. Я был у него с благодарностью. Ужасно горжусь и радуюсь»2.

Через несколько дней Чайковский посылает Чехову билет на весь сезон симфонических концертов в Москве. Билет был послан Чайковским вместе со следующим письмом: «20 окт[ября 18]89 г. Дорогой Антон Павлович! Посылаю Вам билет на симфонические собрания Р[усского] Муз[ыкального] Общ[ества]. Ужасно рад, что могу Вам хоть немножко услужить. Сам не мог завезти, ибо вся эта неделя поглощена у меня приготовлением к 1-му концерту и ухаживанием за гостем нашим Римским-Корсаковым. Бог даст, на той неделе удастся побеседовать с Вами по душе. Ваш П. Чайковский». Деликатнейше извиняясь, что не завез билета лично, Чайковский приписывает: «Предваряю Вас, что билет, в случае желания, можете передавать кому угодно».

Незадолго до выхода своей книжки рассказов «Хмурые люди» Чехов пишет М. И. Чайковскому: «Через 1½—2 недели выйдет в свет моя книжка, посвященная Петру Ильичу. Я готов день и ночь стоять почетным караулом у крыльца того дома, где живет Петр Ильич, — до такой степени я уважаю его. Если говорить о рангах, то в русском

- 33 -

Фотопортрет Чехова

с дарственной надписью П. И. Чайковскому

- 34 -

- 35 -

искусстве он занимает теперь второе место после Льва Толстого, который давно уже сидит на первом. (Третье я отдаю Репину, а себе беру девяносто восьмое.) Я давно уже таил в себе дерзкую мечту — посвятить ему что-нибудь. Это посвящение, думал я, было бы частичным, минимальным выражением той громадной критики, какую я, писака, составил о его великолепном таланте и какой, по своей музыкальной бездарности, не умею изложить на бумаге. К сожалению, мечту свою пришлось осуществить на книжке, которую я не считаю лучшею. Она состоит из специально хмурых, психопатологических очерков и носит хмурое название, так что почитателям Петра Ильича и ему самому мое посвящение придется далеко не по вкусу»1.

В книгу «Хмурые люди» входили рассказы: «Почта», «Неприятность», «Володя», «Княгиня», «Беда», «Спать хочется», «Холодная кровь», «Скучная история», «Припадок», «Шампанское». С музыкой Чайковского здесь ничто не связано. С музыкой же вообще связаны два последних рассказа, на которых мы и остановимся в своем месте.

По поводу восторженных строк Чехова в письме М. И. Чайковскому о его брате композиторе М. И. Чайковский в своем ответном письме пишет: «Мой брат будет очень обрадован и польщен Вашими строками о нем. Я выписал их и послал ему. Он совершенно разделяет мое отношение к Вашему таланту. Я по его рекомендации познакомился с первой Вашей вещью»2.

В конце того же года Чехов в письме двоюродному брату в Таганрог снова писал, что ставит Чайковского на второе место среди деятелей русского

- 36 -

искусства: «Когда увижусь с П. И. Чайковским, то спрошу его о тебе. Что он делал у вас в Таганроге? Был ли он у Вас в доме? В Питере и в Москве он составляет теперь знаменитость № 2. Номером первым считается Лев Толстой, а я № 877»1.

Еще до своего знакомства с Чайковским в рассказе «Пассажир 1-го класса» (1886) Чехов упоминает имя композитора: «Вот вам! — засмеялся пассажир 1-го класса. — Тульского шулера знает; а спросите его, знает ли он Семирадского, Чайковского или философа Соловьева, так он вам башкой замотает... Свинство!»

Чехов как-то письменно2 обратился к Чайковскому с просьбой устроить на музыкальную работу друга всей его семьи — виолончелиста, бывшего ученика Московской консерватории, М. Р. Семашко, писавшего Чехову еще задолго до того3 о желании занять место преподавателя по виолончели. «Его хорошо знает Николай Дмитриевич Кашкин», — добавлял Чехов. В том же письме Чехов4 советовал Чайковскому не читать в газетных номерах («Новое время») его большой повести «Дуэль», обещая прислать ему «Дуэль» в отдельном издании, которое должно было выйти в декабре.

Чайковский отнесся с полнейшим вниманием к просьбе Чехова относительно Семашко и тотчас («Получивши вчера Ваше письмо...») ответил Чехову4. Композитор, бывший накануне в концерте, получил от музыкантов хорошие отзывы о

- 37 -

Титульный лист книги Чехова «Рассказы»

с дарственной надписью П. И. Чайковскому

- 38 -

Семашко1, но узнал от них, что Семашко отвечал отказом на предложение поступить в оркестр казенных театров. «Сейчас он будет у меня, и вопрос этот разъяснится, — пишет Чайковский. — Вообще, если он желает от меня рекомендации кому бы то ни было, то я охотно ему ее дам, но сам я совершенно не могу знать, где имеются вакантные места для виолончелистов, и он о таковых должен иметь и имеет возможность разузнавать иными путями. Если же он считает деятельность оркестрового музыканта для себя неподходящей, — то ровно ничего сделать для него не могу... Царь всех виолончелистов нашего века К. Ю. Давыдов», — писал Чайковский, — также много лет играл в оперном оркестре, не считая это унизительным для себя. «Во всяком случае, обещаю принять в нем сердечное участие». В 1892 году Семашко уже состоял артистом оркестра Московского Большого театра2.

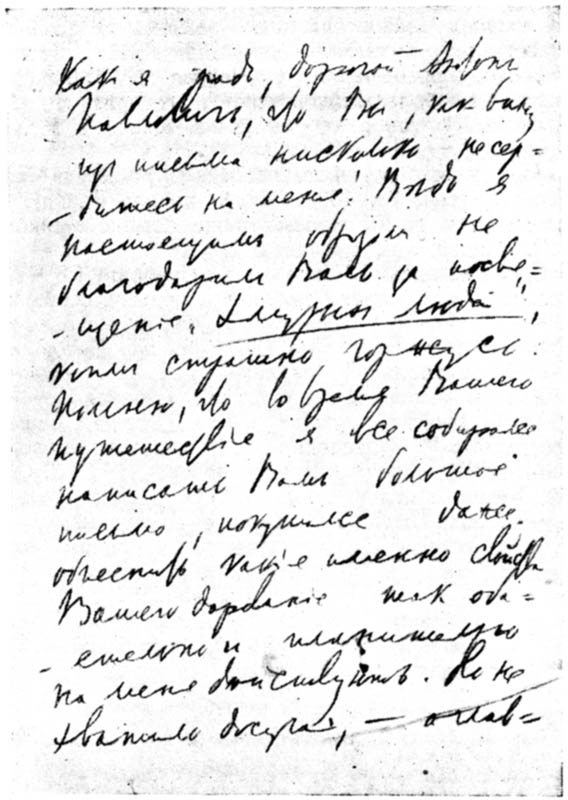

Во второй части того же своего письма Чайковский, уже получивший посвященную ему новую книгу рассказов Чехова, писал ему: «Как я рад, дорогой Антон Павлович, что Вы, как вижу из письма, нисколько не сердитесь на меня! Ведь я настоящим образом не благодарил Вас за посвящение «Хмурых людей», коим страшно горжусь. Помню, что во время Вашего

- 39 -

Шмуцтитул книги рассказов Чехова «В сумерках»

с дарственной надписью П. И. Чайковскому

- 40 -

путешествия1 я все собирался написать Вам большое письмо, покушался даже объяснить, какие именно свойства Вашего дарования так обаятельно и пленительно на меня действуют. Но нехватило досуга, а главное — пороху. Очень трудно музыканту высказывать словами, что и как он чувствует по поводу того или другого художественного явления. И так спасибо, что не сетуете на меня. Жду с нетерпением «Дуэли» и уж, конечно, не последую Вашему совету ждать до декабря, хотя за книжку горячо благодарю заранее. Бог даст, в это пребывание в Москве удастся повидаться и побеседовать с Вами. — Крепко жму Вашу руку. Искреннейший почитатель Ваш П. Чайковский».

Как мы видели, Чехов писал, что ему, как писателю, не музыканту, трудно объяснить свою любовь к музыке Чайковского. Теперь Чайковский пишет, что ему, как музыканту, не писателю, трудно объяснить свою любовь к произведениям Чехова. Подобного рода совпадающие моменты в письмах Чехова и Чайковского — не случайны, они хорошо запоминаются, потому что вообще в письмах того и другого нередко сказывается сходство их психологических обликов.

На смерть Чайковского — 25 октября 1893 г. — Чехов тотчас откликнулся телеграммой Модесту Ильичу: «Известие поразило меня. Страшная тоска... Я глубоко уважал и любил Петра Ильича, многим ему обязан. Сочувствую всей душой. Чехов»2.

- 41 -

Факсимиле письма П. И. Чайковского Чехову

от 23 октября 1891 г.

- 42 -

«Большим расположением его (Чехова. — И. Э.) пользовался Чайковский, и его романсы не сходили с нашего репертуара»1 — вспоминал И. Н. Потапенко о своем пребывании у Чехова в Мелихове. Чехов «любил Чайковского»2, говорит Т. Л. Щепкина-Куперник, вспоминая о Чехове в Мелихове.

Автору текстов шести последних романсов Чайковского (соч. 73, 1893) Чехов писал: «...знаю я прекрасно и очень люблю также романс Чайковского «Снова, как прежде, один»3.

Слова из письма Чехова А. С. Суворину4 о Чайковском — «...я ужасно люблю его музыку, особенно «Онегина» — можно дополнить словами Чехова из его более раннего письма Суворину же. Чехов пишет о театральной публике, что она бывает «умна» и «сердечна», например, «слушая оперу «Евгений Онегин», плачет, когда Татьяна пишет свое письмо»5. В последние годы жизни в разговоре с артисткой Художественного театра Н. С. Бутовой Чехов с целью ободрения ее в разучивании трудной роли сделал интересное замечание относительно образа Евгения Онегина из оперы Чайковского: «А вы не бойтесь автора никогда. Актер — свободный художник. Вы должны создавать образ совершенно особый от авторского. Когда эти два образа — авторский и актерский — сливаются в один, то получается истинное художественное

- 43 -

произведение. Вот, Чайковский написал совершенно иного Евгения Онегина, чем Пушкин. А вместе они создают чарующее художественное произведение»1.

Писатель И. Леонтьев-Щеглов называет Чайковского среди самых близких друзей Чехова, родственных ему по своему «душевно-художественному складу», — «одним из преданных ему сочувственников»2.

Чехов и Рахманинов

С Рахманиновым Чехов был лично знаком, — композитор бывал и играл у Чехова в Ялте. Любовь Рахманинова к произведениям Чехова нашла яркое отражение в творчестве композитора.

Единственное упоминание Чехова о Рахманинове содержится в письме к сестре из Ялты, вскоре по возвращении из Москвы: «Милая Маша, возьми 1 экз[емпляр] «Мужики» и «Моя жизнь», заверни в пакет и в Москве, при случае, занеси в музыкальный магазин Юргенсона или Гутхейля для передачи Сергею Васильевичу Рахманинову. Или поручи кому-нибудь занести»3.

Вероятно, в ответ на подарок Чехова — его последнюю книгу (две повести: «Мужики» и «Моя жизнь» — три первых издания вышли в 1897 г., четвертое издание — в 1898 г.) — Рахманинов прислал Чехову свою «Фантазию для оркестра» (соч. 7,

- 44 -

1893), в переложении для фортепиано в 4 руки автора, издание Юргенсона, — с надписью: «Дорогому и глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого, с тем же эпиграфом, служило программой этому музыкальному сочинению. — С. Рахманинов. 9-е ноября 1898 г.».

Оказывается, «Фантазия для оркестра» создана Рахманиновым под непосредственным впечатлением не стихотворения Лермонтова «Ночевала тучка...», как сказано на титульном листе «Фантазии», а рассказа «На пути» из сборника Чехова «В сумерках» (1887 г., 6-е изд. 1892 г.). Рукописная надпись Рахманинова более полно раскрывает источник его музыкального вдохновения, чем напечатанная надпись.

Рахманинов, как можно заключить из известной рецензии музыкального критика Н. Д. Кашкина, сообщал о непосредственной связи своей оркестровой фантазии с рассказом Чехова «На пути» еще за несколько лет до надписи, сделанной для Чехова, — именно по поводу первого исполнения «Фантазии» в 1894 году. В рецензии на это исполнение Н. Д. Кашкин писал то же самое, что впоследствии написал для Чехова Рахманинов, — конечно, со слов композитора: «Программой для Фантазии г. Рахманинову послужил один из рассказов А. Чехова — «На пути»; но композитор дал своему сочинению название «Утес», потому что эпиграфом к рассказу послужило начало известного стихотворения Лермонтова»1.

Утверждение Кашкина не совсем верно: Рахманинов не дал своей фантазии названия «Утес», — не дал, конечно, именно потому, что непосредственно

- 45 -

связывал ее с рассказом Чехова в целом, а не только лишь со стихотворным эпиграфом к нему.

Стихотворение Лермонтова и рассказ Чехова объединяет тема о покинутости и одиночестве, особенно сильном после того, как только промелькнуло счастье любви.

Чехов рисует немолодого бесприютного человека, — из тех, в кого, по его словам, «природа вложила... необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но все это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие...» Лихарев пережил увлечение естествознанием, революционным движением, народничеством, славянофильством, толстовством. В момент, изображенный в рассказе, предметом его новой веры являются женщины, — их, как он сам говорит, «необычайное милосердие, всепрощение... великодушная выносливость, верность до могилы, поэзия сердца...»

Слушая его вдохновенные речи, молодая девушка Иловайская, с которой он встретился на пути, «восторженно глядела ему в лицо». Человеческая жизнь теперь представлялась ей прекрасной, полной очарования, как «поэтическая сказка, в которой нет конца». Казалось, еще немного — «и эта девушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолье и пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая». Но они расстаются.

«Долго стоял он, как вкопанный, и глядел на след, оставленный полозьями. Снежинки жадно садились на его волоса, бороду, плечи... Скоро след от полозьев исчез, и сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, но глаза его все еще искали чего-то в облаках снега» (разр. наша. — И. Э.).

Связь творческих исканий Рахманинова с творчеством Чехова не ограничивается только «Фантазией

- 46 -

для оркестра» и романсом для пения «Мы отдохнем» (соч. 26, № 3, 1906), на слова заключительного монолога Сони из последнего, четвертого, действия пьесы Чехова «Дядя Ваня». Есть сведение, идущее от Б. В. Асафьева, о том, что Рахманинов «обдумывал замысел оперы «Дядя Ваня», по Чехову. Быть может, известный романс Рахманинова на слова Чехова из «Дяди Вани» — «Мы отдохнем» — возник в связи с работой над этим оперным замыслом»1. Следовало сказать: «в связи с этим замыслом», так как собственно работы над соответствующей оперой не было.

Любовь Рахманинова к произведениям Чехова сохранилась у композитора с юных лет до конца жизни. Рахманинов всегда с большим одушевлением вспоминал о Чехове.

В 1933 году Рахманинов говорил: «Что за человек был Чехов! Теперь я читаю его письма. Их шесть томов, я прочел четыре и думаю: «Как ужасно, что осталось только два! Когда они будут прочтены, он умрет, и мое общение с ним кончится. Какой человек!..»2.

Кстати, скажем и о других музыкантах, с которыми в последние годы своей жизни Чехов общался в Ялте и о которых бегло упоминал в первых же своих письмах оттуда. Это концертировавшие в Ялте Шаляпин и А. В. Секар-Рожанский (тенор из Московской частной оперы Мамонтова), а также бывший до 1895 года артистом (бас) Московского Большого театра В. С. Миролюбов (Миров), тогда издатель

- 47 -

«Журнала для всех». В письмах из Ялты от конца 1898 года и от 1899 года Чехов упоминает, как о своем знакомом, о бывшем артисте Московского Большого театра Д. А. Усатове, первом исполнителе роли Ленского в «Евгении Онегине» Чайковского на казенной сцене; в музыкальной школе этого певца в Тифлисе выдвинулся его ученик Шаляпин. Бывали у Чехова в Ялте композиторы Ребиков, Спендиаров. Сохранилась записка от сентября 1898 года, подписанная Рахманиновым, Шаляпиным и Миролюбовым, с приглашением Чехова на обед в ялтинском городском саду1.

В один из приездов Чехова в Москву Шаляпин подарил ему свой портрет с надписью: «Дорогому, любимому Антону Павловичу на память. Федор Шаляпин, в Москве. 3.X.97».

В архиве Чехова2 хранятся телеграмма и письмо Шаляпина Чехову. 9 января 1899 года Шаляпин телеграфировал Чехову в Ялту: «Вчера смотрел «Чайку» и был подхвачен ею, унесен в неведомый доселе мне мир. Спасибо, дорогой Антон Павлович, спасибо. Как много в этой маленькой птичке содержания. Искренне от всей души целую создателя необычайного произведения, которое поставлено Художественным театром удивительно хорошо. Федор Шаляпин».

26 ноября 1902 года Шаляпин писал Чехову в Ялту: «Дорогой мой Антон Павлович! Адски досадно мне, что не пришлось еще разок посидеть с Вами... Клянусь, что люблю Вас сердечно, искренно и так же крепко, как люблю, — целую». О подаренном ему Чеховым портрете Шаляпин пишет: «...это было в «мечтах» моих».

- 48 -

Имя Шаляпина стояло первым в ряду имен культурных деятелей, подписавших обращение к издателю сочинений Чехова (А. Марксу) с предложением расторгнуть кабальный договор и заключить новый, более выгодный для Чехова (обращение это было написано А. М. Горьким в связи с подготовкой чествования двадцатипятилетия литературной деятельности Чехова, — он умер ранее этой даты). По настоянию Чехова, письмо не было послано издателю.

Венок от Шаляпина на могилу Чехова — с надписью: «Дорогому, незабвенному Антону Павловичу Чехову с великою скорбью Шаляпин».

- 49 -

МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕХОВА

Музыка у Чехова-беллетриста

Ряд произведений Чехова связан так или иначе с музыкой Чайковского, — рассмотрим их прежде всего.

Впечатлению от любимой Чеховым оперы «Евгений Онегин» Чайковского посвящен рассказ «После театра». Впервые напечатан, под заглавием «Радость», 7 апреля 1892 года в «Петербургской газете», — здесь Чайковский и мог прочесть этот рассказ.

Начало рассказа — «Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали «Евгения Онегина», и придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна».

Сидя ночью за столом, как Татьяна в опере, девушка спешит продлить свое впечатление от сцены с письмом-признанием, — сцены, с которой не случайно Чайковский и начал писать всю оперу, музыкальную поэму юной любви. Девическое сердце любит,

- 50 -

или, вернее, полно потребности любить. Избранник у девушки еще не определился, — облик его двоится.

В изумительном по свежести рассказе-миниатюре Чехова переданы молодой трепет восторга и жажда поэзии любви, которыми проникнута опера Чайковского и которые она пробуждает. «После театра», т. е. «после оперы» (как и сказано в рассказе), — поистине вдохновенный отклик Чехова, глубоко поэтическое создание, вызванное творчеством Чайковского.

В этом же рассказе Чехов дает характеристику хорошего музыканта-любителя.

«Надя вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывает у офицера, когда с ним спорят о музыке, и какие при этом он делает усилия над собой, чтобы его голос не звучал страстно. В обществе, где холодное высокомерие и равнодушие считаются признаком хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть. И он прячет, но это ему не удается, и все отлично знают, что он страстно любит музыку. Бесконечные споры о музыке, смелые суждения людей непонимающих держат его в постоянном напряжении, он напуган, робок, молчалив. Играет он на рояле великолепно, как настоящий пианист, и если бы он не был офицером, то наверное был бы знаменитым музыкантом».

Первопечатный текст рассказа, переработанного для Собрания сочинений 1900—1901 гг., был несколько длиннее. Тот самый молодой офицер, страстный любитель музыки, который скрывал эту свою любовь и чуждался споров о музыке, высказывал такое общее суждение о ней: «Музыкальная пьеса, как и всякое художественное произведение, должна заключать в себе идею. Если идеи нет, то произведение

- 51 -

ничтожно». Надя накануне «разучивала с матерью новый, очень хорошенький романс», но в нем «не нашла идеи».

Момент из оперы «Евгений Онегин» Чайковского упомянут также в рассказе «Черный монах» (1894), гл. I, который мы далее рассмотрим особо. Магистр Коврин приехал в деревню к своему опекуну-садоводу и его дочери. Таня уже перестала быть подростком. «Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может... увлечься и влюбиться, — в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:

Онегин, я скрывать не стану,

Безумно я люблю Татьяну...»Нередко шутливо пользуются этими словами из либретто оперы «Евгений Онегин». Также и в отношении влюбленного, который уже не молод, пользуются другими словами из той же арии Гремина, — именно двустишием, которое и помнят нередко по оперной передаче, с пропуском двух несмежных стихов четверостишия из романа Пушкина.

В пьесе «Три сестры» (1900—1901), действие 3-е, Вершинин, влюбленный в Машу, поет: «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны...»

У Чехова в том и другом случае слова оперного либретто не просто сказаны, а спеты с искренним лирическим волнением. И Коврин и Вершинин прибегают к арии Гремина ради выражения своих собственных чувств.

Главным образом с творчеством Чайковского (ария Ленского из «Евгения Онегина», пьесы для фортепиано) связаны музыкальные эпизоды в «Рассказе неизвестного человека» (1893). Характеризуя

- 52 -

гостей Орлова, представителя высшей петербургской бюрократии, Чехов выделяет в Грузине, между прочим, его любовь к музыке.

«Мне припоминаются его длинные, бледные пальцы, как у пианиста. Да и во всей его фигуре было что-то музыкантское, виртуозное. Такие фигуры в оркестрах играют первую скрипку» (гл. III). В конце характеристики Грузина читаем: «...странное дело, я бывал почти уверен, что в нем сидит что-то, что он, вероятно, сам чувствует в себе смутно, но за суетой и пошлостями не успевает понять и оценить. Он немножко играл на рояле. Бывало, сядет за рояль, возьмет два-три аккорда и запоет тихо: «Что день грядущий мне готовит?» Но тотчас же, точно испугавшись, встанет и уйдет подальше от рояля» (гл. III).

Далее дается развернутый эпизод, наиболее полно рисующий музыкальную одаренность Грузина: «Он сел за рояль, тронул один клавиш, потом заиграл и тихо запел: «Что день грядущий мне готовит?» — но по обыкновению тотчас же встал и встряхнул головой. — Сыграйте, кум, что-нибудь, — попросила Зинаида Федоровна. — Что же? — спросил он, пожав плечами. — Я все уже перезабыл. Давно бросил. Глядя на потолок, как бы припоминая, он с чудесным выражением сыграл две пьесы Чайковского, так тепло, так умно! Лицо у него было такое, как всегда, — не умное и не глупое, и мне казалось просто чудом, что человек, которого я привык видеть среди самой низменной, нечистой обстановки, был способен на такой высокий и недосягаемый для меня подъем чувства, на такую чистоту. Зинаида Федоровна раскраснелась и в волнении стала ходить по гостиной. — А вот погодите, кума, если вспомню, я сыграю вам одну штучку, — сказал он. — Я слышал, как ее играли на виолончели.

- 53 -

Сначала робко и подбирая, затем с уверенностью он заиграл Лебединую песню Сен-Санса1. Сыграл и повторил. — Мило ведь? — сказал он» (гл. XI).

Фортепианные пьесы Чайковского, — конечно, из популярного цикла «Времена года». Первоначально, в первопечатном журнальном тексте, который был переработан для Собрания сочинений 1901 года, пьесы были названы: «Баркарола и, кажется, Подснежник». Пьесы были сыграны «с чудесным выражением», «так тепло, так умно». Исполнение говорило о «подъеме чувства», о душевной «чистоте». В кратких словах Чехов сумел передать и характер исполнения и особенность самой музыки Чайковского. Сказать, что музыка была исполнена «умно», — значит найти свои слова о музыке.

Этому эпизоду с пьесами Чайковского первоначально, в журнальном тексте, непосредственно предшествовал еще другой эпизод, связанный с музыкой. После слов Грузина «Давно бросил...» следовало: «Он нехотя сел и, подумав, заиграл бетховенскую квази-фантазию. Как прекрасно он играл! Сначала захотелось плакать, и вспомнилось почему-то посещение старика, решившее мою судьбу, потом же стало казаться, что жизнь моя не так уж плоха, как я думал, и что сегодня я могу начать свою жизнь снова. Чахотка не помешает, от нее можно вылечиться в Каире или на Мадейре. Материала же для радостной, плодотворной и высокой жизни на этом свете так много! Я замечтался, но к великой моей досаде Грузин скоро стал сбиваться и фантазировать. — Кум! — сказала с огорчением

- 54 -

Зинаида Федоровна — Все перезабыл! — вздохнул Грузин. Глядя на потолок, как бы припоминая...» и т. д.

Чехов говорит о сонате до-диез-минор Бетховена — Sonata quasi una fantasia. Так именно и называет ее Чехов, не пользуясь бытующим в широких кругах названием «Лунная соната».

Укажем здесь же, что в «Рассказе неизвестного человека» отразились — и близко к тому, что дают отрывки из писем Чехова, приведенные нами в первой главе, — впечатления от музыки в Венеции, где Чехов был весною 1891 года. Владимир Иванович («неизвестный человек») и Зинаида Федоровна приехали в Венецию. «Где-то играют на струнах и поют в два голоса. Как хорошо!» Они катаются по каналу. «Недалеко от нас в гондоле, увешанной цветными фонарями, которые отражаются в воде, сидят какие-то люди и поют. Звук гитар, скрипок, мандолин, мужские и женские голоса раздаются в потемках...» (гл. XV).

Отметим еще несколько моментов у Чехова, связанных с Чайковским.

Одно из главных лиц в повести «Моя жизнь» (1896) Мария Викторовна Должикова, ученица Петербургской консерватории, затем певшая в частной опере. Она отошла от артистической жизни, — стала женою толстовца, от лица которого идет повествование. Вернувшись к занятиям музыкой, она поет в кругу любителей: «Отчего я люблю тебя, светлая ночь?» — т. е. романс Чайковского «Ночь» на слова Полонского. Здесь — гл. XVI — Чехов не останавливается на собственно музыкальной стороне пения и весь отрывок отдает характеристике самой певицы, ее «хорошего, сочного, сильного голоса» («пока она пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую

- 55 -

дыню») — и «нехорошего задорного выражения на ее лице» по окончании пения, когда ей аплодировали. Выбор романса Чайковского, вряд ли доступного исполнению простой любительницы, сам по себе уже говорит о Должиковой, как о настоящей певице-артистке.

Ответ Чайковского Чехову, в письме от 23 октября 1891 года, на его просьбу помочь устроиться виолончелисту М. Р. Семашко, — приведенный нами в первой главе, — оставил след в повести «Три года» (1895), гл. X, о которой подробнее будет сказано далее. Алексей Лаптев, главное лицо повести, говорит в беседе с друзьями: «Как-то у одного известного музыканта я просил места для бедняка-скрипача, а он ответил так: «Вы обратились ко мне потому, что вы не музыкант». — В этом ответе Чехов тонко суммировал обстоятельный ответ Чайковского на свою просьбу об устройстве приятеля-виолончелиста, — ответ, смысл которого, по существу, состоял в том, что известному музыканту это вовсе не так просто сделать, как кажется со стороны.

Немалая роль принадлежит музыке в рассказе «Припадок» (1888). Пение и описание девственной чистоты снега сближено между собою у Чехова и равно сообщает колорит чистой, высокой поэзии рассказу, в котором реалистически трактуется тема о падших женщинах.

Трое юношей отправились в известный тогда в Москве переулок. Шел снег, покрывая собою все. «И как может снег падать в этот переулок! — думал Васильев. — Будь прокляты эти дома!» (гл. V). Чехов мог бы сказать: «И как может музыка звучать в этом переулке!»

Описания природы — «кстати, когда помогают Вам сообщить читателю то или другое настроение,

- 56 -

как музыка в мелодекламации»1, — писал впоследствии Чехов одному молодому писателю. Так именно и понял роль пейзажа в «Припадке» старый и опытный писатель Григорович, который писал Чехову тотчас по появлении рассказа в печати:

«Вечер с сумрачным небом, только что выпавшим и падающим мокрым снегом — выбран необыкновенно счастливо; он служит как бы аккордом к меланхолическому настроению, разлитому в повести, «и поддерживает его от начала до конца»2. Григорович тут же особенно выделял в описании снега слова: «И как не стыдно снегу падать в этот переулок!»3. Он писал: «Я бесился, что никто не оценил» этой строчки. Чехову было дорого впечатление Григоровича. Узнав через других его суждение еще до получения от него письма, Чехов в письме А. С. Суворину отозвался так: «...расхвалили мой «Припадок» во всю, а описание первого снега заметил один только Григорович»4.

В рассказе «Припадок» Чехов сообщал читателю определенное настроение также и музыкой.

В первой главе рассказа дана картина падающего первого, «молодого» снега, от которого все становилось «мягко, бело, молодо... и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег». Непосредственно за этим следует: «— Невольно к этим грустным берегам, — запел медик приятным тенором, — меня влечет неведомая сила...

- 57 -

— Вот мельница... — подтянул ему художник. — Она уж развалилась... — Вот мельница... Она уж развалилась... — повторил медик, поднимая брови и грустно покачивая головою. Он помолчал, потер лоб, припоминая слова, и запел громко и так хорошо, что на него оглянулись прохожие: — Здесь некогда меня встречала свободного свободная любовь...»

Немного далее, к концу той же главы, снова дается описание первого снега, — впечатление Васильева: «...нравился ему воздух и особенно этот прозрачный, нежный, наивный, точно девственный тон...» И тут же вслед за этим описанием снова идут строки о пении Васильева, а за ним и двух других юношей: « — Невольно к этим грустным берегам, — запел он вполголоса, — меня влечет неведомая сила... И всю дорогу почему-то у него и у его приятелей не сходил с языка этот мотив, и все трое напевали его машинально, не в такт друг другу».

Приятели переходят из одного дома в другой. И снова звучит то же пение. « — Вот мельница... — запел художник. — Она уж развалилась...» (гл. II). И на возвратном пути: « — Невольно к этим грустным берегам, — запел медик, — меня влечет неведомая сила... — Вот мельница, — подтянул, немного погодя, художник. — Она уж развалилась... Экий снег валит, мать пресвятая!» (гл. V).

Каватина князя из оперы Даргомыжского «Русалка» была особенно любима студенческой молодежью, так что картину, изображенную у Чехова, следует признать типическою.

Скупыми средствами Чехов достигает большого художественного эффекта. Выделяются строки, которыми Чехов особенно хочет дать почувствовать музыкальную красоту арии. Он изображает напряженное припоминание юношей слов арии (поднял брови, грустно покачал головою, помолчал, потер

- 58 -

лоб) — мелодию он помнил, — и вот он «запел громко и так хорошо, что на него оглянулись прохожие» (гл. I). Этой детали Чехову достаточно, чтобы мы мысленно услышали искренне прозвучавшее пение1.

Слова текста из оперы «Русалка», — настойчиво, путем ряда повторений внушаемые Чеховым читателю, — именно, воспоминание о подлинной и поэтической любви, конечно, также имеют важное значение в рассказе. Начальные слова арии в устах юношей говорят о чистой любви и вместе с тем проникнуты скорбной иронией.

В рассказе «Припадок» есть и еще своего рода музыкальный эпизод (помимо беглого штриха об одной из женщин, вышедших к юношам: «Войдя, она тотчас же запела сильным, грубым контральто какую-то песню», гл. II). Эпизод дан дважды, почти без изменений, характеризуя дома в Соболевом переулке по звукам музыки, долетающим в переулок, когда трое юношей входили в него и когда они покидали его.

Войдя в переулок, — «о котором Васильев знал только по наслышке», — он услышал «веселые звуки роялей и скрипок — звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в потемках, над крышами, настраивался невидимый оркестр...» (начало гл. II). После обхода ряда домов, потрясенный всем увиденным, Васильев выбежал на улицу и ждал товарищей. «Звуки роялей и скрипок, веселые, удалые, наглые и грустные, путались в воздухе в какой-то

- 59 -

хаос, и эта путаница попрежнему походила на то, как будто в потемках над крышами настраивался невидимый оркестр» (начало гл. V).

При упоминании о коротеньком рассказе «Шампанское» (1887) у каждого мысленно пронесется мотив всем известного романса «Очи черные, очи страстные»1, о котором говорится в заключении рассказа.

«Опьянел я и от вина и от присутствия женщины. Вы помните романс?

Очи черные, очи страстные,

Очи жгучие и прекрасные,

Как люблю я вас,

Как боюсь я вас...Не помню, что было потом... я скажу только немного и словами все того же глупого романса:

Знать, увидел вас

Я не в добрый час...Все полетело к чорту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня, как перышко».

Рассказ «Шампанское» даже теснее связан с романсом «Очи черные», чем тоже коротенький рассказ «После театра» с оперой «Евгений Онегин».

В рассказе «Черный монах» (1894) основное событие — общение с призраком монаха — непосредственно связано с популярной еще и в начале нынешнего века серенадой Браги, о которой мы упоминали

- 60 -

в первой главе1 (Чехов сохраняет прочно укоренившееся русское название — серенада Брага).

О начальном моменте психического заболевания магистра философии Андрея Васильевича Коврина, когда им завладела фантазия о черном монахе, Чехов рассказывает так:

«К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову на бок.

Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня — сопрано, одна из барышень — контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага. Коврин вслушивался в слова — они были русские, — и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон. — Меня сегодня с

- 61 -

самого утра занимает одна легенда, — сказал он». И т. д. (гл. II).

Отпустив Таню к гостям, Коврин вышел в сад. «В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слушал или читал легенду, направился, не спеша, в парк и незаметно дошел до реки». Когда затем он перешел на другую сторону и вышел в поле, перед ним впервые пронеслось видение монаха.

Однажды Коврин сидел в парке: «Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность?» (гл. V). Тут снова появилось перед Ковриным привидение и вступило с ним в беседу о гениях, об избранниках человечества, воплощая собственное стремление Коврина к открытию истины, к плодотворному служению людям.

Наконец, через два года Коврин отдыхает в Крыму.

«Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка, и запели два нежных женских голоса. Эго было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная... У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди. Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты» (гл. IX). Приближался призрак монаха. «Внизу под балконом играли серенаду, а черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает

- 62 -

потому только, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения... Коврин был уже мертв и на лице его застыла блаженная улыбка» (гл. IX).

Музыка сильно действует на Коврина. Он слушает ее «с жадностью», он блаженно «изнемогает» от нее (Чехов дважды говорит об этом). Звуки серенады Браги с текстом о больной девушке, которой слышится таинственная музыка, почти сливаются в одно у Коврина, тоже больного воображением, с легендой о монахе и с его призрачным явлением ему. Пересказ текста серенады, данный в начале основного эпизода, почти дословно повторяется в заключении всего произведения.

В повести «Три года» (1895) выведен музыкант-дилетант, разносторонний ученый-естественник и историк — Иван Гаврилыч Ярцев.

В домашней обстановке он поет, аккомпанируя себе на рояле, — какой-то «чувствительный романс» (гл. X); мы читаем, что он «пел романсы», и дальше, что он напевал из романса Рубинштейна «Ночь» на слова стихотворения Пушкина «Ночь»: «Мой голос для тебя и ласковый и томный» (гл: XIII), — тут же Ярцев горячо отзывается о чувстве любви.

В этот вечер Ярцеву подали мысль написать историческую пьесу. Когда он, поздно возвращаясь домой, дремал на извозчичьей пролетке, у него возникла целая фантазия на сюжет из древней русской истории. Половцы вторглись в русскую деревню. Они дико носятся по ней, — деревня охвачена огнем. Вот привязывают к седлу молодую русскую девушку. Она «смотрит печально, умно... Ярцев встряхнул головой и проснулся. — «Мой друг, мой нежный друг»... — запел он... — Ложась, он думал об исторической пьесе, и из головы у него все не выходил мотив: «Мой друг, мой нежный друг»...» (гл. XIII).

- 63 -

Художественное видение древней Руси с трогательным обликом девушки проходит под музыку романса со словами женского признания в любви. Мечта о любви, романс, историческая картина слились в одно в сознании дремлющего Ярцева.

В этой повести есть и образ профессиональной музыкальной деятельницы, представительницы музыкальной трудовой интеллигенции — Полины Николаевны Рассудиной. Она в прошлом слушательница Высших женских курсов и ученица Московской консерватории.

«Средства к жизни добывала уроками музыки и участием в квартетах» (гл. VII). Последними словами Чехов, очевидно, хочет подчеркнуть, что Рассудина была не рядовой преподавательницей музыки, а довольно серьезной музыкантшей.

Ярцеву Рассудина «преподавала теорию музыки». Сама она жила в маленькой комнате. «Ее большой беккеровский рояль стоял пока у Ярцева на Большой Никитской, и она каждый день ходила туда играть» (гл. VII). «Рассудина села за рояль и принялась за скучные, трудные экзерцисы...» Она проиграла «два часа, — это была ее дневная порция». И немного далее опять говорится о том, как она другой раз «сидела за роялем и играла свои экзерцисы» (гл. XIV).

Рассудина любила богатого и интеллигентного купца Алексея Федорыча Лаптева. Но и сойдясь с ним, она «продолжала ходить на уроки и трудиться попрежнему до изнеможения. Благодаря ей, он стал понимать и любить музыку, к которой раньше был почти равнодушен»1 (гл. VII). По выходе

- 64 -

из симфонического концерта, где они встретились, Рассудина говорит Лаптеву: «Я была на пяти уроках, чтоб их чорт взял! Ученики такие тупицы, такие толкачи, я чуть не умерла от злости. И не знаю, когда кончится эта каторга. Замучилась». Далее она «стала бранить певцов, которые пели в девятой симфонии» (гл. VII). Лаптев знает Рассудину как «умное, гордое и замученное трудом существо». Он говорит ей, когда она отказывается принять от него денежную помощь: Вы собираете по грошам «у праздных людей, которые учатся у вас музыке от нечего делать...» (там же).

Седьмая глава повести «Три года» начинается так: «В одну из ноябрьских суббот в симфоническом дирижировал Антон Рубинштейн. Было очень тесно и жарко. Лаптев стоял за колоннами, а его жена и Костя Кочевой сидели далеко впереди, в третьем или четвертом ряду. В самом начале антракта...» и т. д. Программу симфонического концерта, происходившего, как постоянно тогда в Москве, в субботу, в зале Благородного собрания (ныне Дом союзов), мы узнаем лишь в его втором отделении: «Во время девятой симфонии...» — имя Бетховена не названо. «Публика аплодировала и кричала bis», — т. е. после какой-то части Девятой симфонии. «После симфонии начались нескончаемые вызовы. Публика вставала с мест и выходила чрезвычайно медленно...»

Образ учащейся музыке, затем консерваторки, дан в рассказе «Ионыч» (1898) в лице Екатерины Ивановны (Котик) Туркиной. Вечер в доме Туркиных в провинции. «Подняли у рояля крышку, расскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались,

- 65 -

она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться...»

Музыки тут, собственно, вовсе не было. Но для земского врача Дмитрия Ионыча Старцева после работы в больнице — «слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки — было так приятно, так ново...» Выражение восторгов «она (Котик. — И. Э.) слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество» (гл. I). Екатерина Ивановна старательно занимается, играет «длинные, томительные экзерцисы на рояле» (гл. II).

Екатерина Ивановна отказывается от брака с влюбленным в нее Старцевым ради того, чтобы ехать в Москву в консерваторию, «...я безумно люблю, обожаю музыку», — говорит она Старцеву. Она хочет посвятить свою жизнь искусству, стать артисткой, достигнуть успехов, славы (гл. III).

Через четыре года они снова встретились в том же доме ее родителей. Котик опять «играла на рояле шумно и долго и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею». Первоначально в рукописи было продолжение фразы: «...но она слушала уже не с достоинством, как прежде, а застенчиво, с вялой улыбкой». Она говорит Старцеву: «Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не

- 66 -

было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница... Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке» (гл. IV).

Земский врач Старцев (Ионыч) также не лишен музыкальности.

Старцев жил под городом при земской больнице. Идя в грод, Ионыч «все время напевал: «Когда еще я не пил слез из чаши бытия...» (гл. I). Это — слова из романса М. Яковлева на слова стихотворения Дельвига «Элегия» («Когда, душа, просилась ты погибнуть иль любить...»); романс известен также по переложению его на два голоса Глинкой. Приведенные у Чехова слова — начало второго четверостишия. Чехов выделяет то место, которое чаще всего напевали любители этого популярного тогда романса.

На возвратном пути Ионыча из города — «Шел он и всю дорогу напевал: «Твой голос для меня и ласковый и томный...» (гл. I) — романс Рубинштейна «Ночь» на слова стихотворения Пушкина «Мой голос для тебя и ласковый и томный...».

Надуманному, бездарному роману Туркиной, прочитанному ею в первое же посещение их дома Старцевым, Чехов противопоставляет подлинное, реалистическое искусство, — народную хоровую песню, доносившуюся из сада поблизости.

«В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни» (гл. I).

Рассказ, весь проникнутый настроением музыкальных звуков, хотя и своеобразного рода, — «Свирель» (1887). Названный по имени примитивного

- 67 -

музыкального инструмента, рассказ дает настоящий звуковой пейзаж, сливающийся с пейзажем осени.

Туманным и сырым осенним утром, пробираясь к опушке из чащи с ружьем и собакой, охотник — приказчик с хутора Мелитон слышит звуки:

«Кто-то за березами играл на самоделковой, пастушеской свирели. Игрок брал не более пяти-шести нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но тем не менее в его писке слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое». Наконец, стал виден старик пастух. «Он глядел в землю, о чем-то думал и играл на свирели, повидимому, машинально».

Свой разговор с приказчиком пастух сводит к тому, что «все к одному клонится», именно — к оскудению природы. Оба они подавлены мыслью о «всеохватывающей гибели». Им жалко всю природу и особенно людей. Пастух, «не спеша, вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. Попрежнему играл он машинально и брал не больше пяти-шести нот; как будто свирель попала ему в руки только первый раз, звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив, но Мелитону, думавшему о погибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам».

Простившись с пастухом и уходя, Мелитон «слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце,

- 68 -

и лес, и свою Дамку, а когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе. Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла».

Близко к этому о свирели Чехов писал и в ранней своей повести «Ненужная победа» (1882): «Далеко за лесом играла свирель возвращавшегося пастуха. Она играла простую песенку, не имевшую имени: музыка машинальная, беспорядочная, но под эту незатейливую музыку каждый вечер богатырским сном засыпают и леса графов Гольдаугенов, и рожь, и ковыль, и река...» (начало гл. III).

В рассказе «Певчие» (1886) подробно описана спевка сельского церковного хора, под управлением псаломщика регента Алексея Алексеича. Дан ряд характерных штрихов в поведении как хористов, так и регента. Пиано он подкрепляет словами «не напирайте», «помягче», «легче», форте — «напирайте». Соответственно резко меняется выражение его лица, — то «доброта, ласковость», то «сильный испуг и даже ужас». «Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких певцов». Особенно старательно готовятся к «Херувимской» № 7 Бортнянского. «Херувимская» «поется хорошо, так хорошо, что школьники оставляют свое чистописание и начинают следить за движениями Алексея Алексеича», — говорит Чехов, применяя один из постоянных, как мы видели, своих приемов изображения, именно, — фиксируя внутреннее состояние через внешнее движение, через жест. По окончании спевки регент «окидывает присутствующих мутным, отяжелевшим, но победоносным взглядом».

- 69 -

Церковное хоровое пение изображено в рассказах «Убийство» (1895), «Архиерей» (1902, гл. III) и других.

В повести «Степь» (1888) не мало места уделено бывшему певчему, мучительно страдающему от потери голоса. На почве тоски по пению у него даже развилась одна странная привычка.

Мальчик Егорушка наблюдает возчиков обоза, с которым ему пришлось проделать часть пути. У одного из возчиков — «особая примета, резко бросавшаяся в глаза: в левой руке держал он кнут, а правою помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут подмышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос» (гл. IV).

Идя рядом с двумя другими возчиками, Емельян «замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул. — Нету у меня голосу! — сказал он. — Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное «Господи помилуй», что мы на венчании у Мариновского пели; сидит оно в голове и в глотке... так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету голосу! — Он помолчал минуту, о чем-то думая, и продолжал: — Пятнадцать лет был в Певчих, во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голосу все равно, что работнику без руки... Об себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего». «Не прошло и пяти минут, как он опять замахал рукой, потом, расписывая своим спутникам красоты венчального «Господи помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут подмышку и замахал обеими руками» (там же).

- 70 -

Возчики с шумной радостью купались в реке, — но не Емельян. «Лицо у него было серьезное, строгое, глядел он на воду сердито, как будто собирался выбранить ее за то, что она когда-то простудила его в Донце и отняла у него голос» (гл. V).

Во время одной из остановок в пути Егорушка зашел в церковь. Он «слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилась к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему» (гл. V).