- 447 -

КОММЕНТАРИЙ

БЫЛИНЫ ОБ ИЛЬЕ МУРОМЦЕ В ОБЩЕРУССКОЙ УСТНОЙ

ТРАДИЦИИ XVIII—XX ВЕКОВВ раздел I, являющийся основной частью сборника, вошли тексты, записанные от народных исполнителей былин в том виде, в каком эти былины жили среди народа в устной передаче.

В разделе представлены сюжеты всех былин, в которых героем, единственным или главным, является Илья Муромец. В сборнике отобрано по нескольку образцов различных обработок каждого сюжета с тем, чтобы показать богатство и многообразие русского эпического творчества, посвященного Илье Муромцу.

При отборе составитель руководствовался задачей представить все основные типы былин каждого сюжетно-тематического цикла и, таким образом, познакомить с местными, областными эпическими традициями. При этом составитель стремился дать наилучшие в идейно-художественном отношении и ставшие классическими тексты. Поэтому в сборнике возможно шире представлены записи, произведенные от крупнейших мастеров былинного сказительства.

Вместе с традиционными, широко известными сюжетами в сборник включены и редкие сюжеты, существующие часто в единичных записях, представляющие более поздние новообразования, иногда — приурочение других песенных сюжетов к популярному имени Ильи Муромца.

Былины на традиционные, широко распространенные сюжеты группируются по сюжетно-тематическим циклам, внутри каждого из которых они располагаются в основном по времени записи. Хотя дата записи не всегда свидетельствует о времени возникновения данной редакции (порой тексты поздних сборников воссоздают как раз более древний вид сюжета, чем запись старшего сборника), но некоторое движение сюжета все же иногда можно проследить. Кроме того, записанные в определенную эпоху произведения всегда помогают уяснить направленность социальных интересов народа в данное время, показывают, что́ именно в образе Ильи Муромца, в его богатырской деятельности привлекает внимание носителей эпоса.

- 448 -

Тексты былин взяты из разных сборников, составители которых имели каждый свою методику записи и публикации текста. Одни из них отмечали лишь некоторые диалектные особенности (как например П. Н. Рыбников, А. Ф. Гильфердинг), другие (как А. В. Марков) стремились передать средствами обычной транскрипции все основные, улавливаемые слухом особенности звучания, отличающие речь исполнителя от литературной, третьи (как А. Д. Григорьев) обозначали соответствующими буквами фонетику речи исполнителей даже в тех случаях, когда она совпадала с литературной (например, ассимиляцию согласных и т. п.).

Точное воспроизведение орфографии сборников может внести неверное представление о резких различиях в произношении в тех районах, в которых таких различий по существу не наблюдается. Кроме того, педантичное воспроизведение всех особенностей звучания делает тексты трудно воспринимаемыми.

Поэтому в орфографию текстов вносится ряд упрощений и единообразие в передаче явно одинаковых фонетических явлений в текстах из сборников Маркова, Григорьева, Ончукова, Астаховой, Париловой — Соймонова и Соколова — Чичерова. Сняты всюду: особое обозначение фрикативного г, гипертрофированное обозначение мягких согласных (как например у Маркова — русьських, песьни, печька, шьчобы, сьлезных и т. п.), передачу ассимилированных звонких согласных с глухими и специальное обозначение глухого в конце слов через глухие согласные (как например у Григорьева — фторой, пугофка, веть, уш и т. п.) и некоторые другие, затрудняющие чтение текста, приемы транскрипции.

Тексты из сборников Киреевского, Рыбникова и Гильфердинга, в которых фонетические особенности отмечены умеренно, печатаются с сохранением этих особенностей. Окончания прилагательных в родительном падеже аго, яго, ово, ево, если ими не передано отклонение от обычного в данной местности произношения, заменены современными ого, его.

Тексты из сборника Кирши Данилова даны по изданию 1938 года.

Буквы в круглых скобках означают вставные звуки при пении. В квадратных скобках помещены слова и буквы, добавленные в источниках для правильного понимания текста, в ломаных < > — добавленные составителем данного сборника.

Знаки ударения перенесены из источников и добавлены составителем там, где ударения необычны в литературном языке. Знаком ударения обозначается произношение е вместо обычного в данном случае ё (например, по-уче́ному).

Курсивом в текстах выделены ремарки сказителей, сделанные ими во время исполнения.

Заглавия былин без скобок принадлежат источникам, в квадратных скобках — составителю.

В библиографии сюжетов при номерах в скобках ставятся условные сокращения: (к.) означает контаминацию с другим сюжетом, (пр.) — прозаический рассказ, (отр.) — отрывок.

- 449 -

1—3. Получение силы

(Исцеление Ильи-сидня, Илья Муромец и Святогор)

Тема получения Ильей Муромцем богатырской силы разработана в двух сюжетах: 1) в былине о чудесном исцелении крестьянского сына Ильи, который тридцать лет был сиднем, не владел руками и ногами, и 2) в былине о встрече Ильи Муромца с Святогором, о том, как последний перед смертью передал Илье часть своей чудовищной силы.

Сюжетом об исцелении открывается поэтическая биография Ильи Муромца. Это как бы пролог к повествованиям о богатырских подвигах Ильи. Поэтому в качестве отдельной былины данный сюжет почти не встречается, а, как правило, в соединении с другими былинами, предшествуя рассказу о каком-либо подвиге. Чаще всего сюжет об исцелении соединяется с былиной о Соловье-разбойнике, которая обычно передается исполнителями как рассказ о первой поездке богатыря. Сюжет об исцелении постоянно также входит в сводные былины об Илье Муромце, соединяющие несколько сюжетов цикла.

Сюжет широко распространен, но преимущественно в прозаических пересказах и сказочных обработках. В форме былины он известен почти исключительно Северу, но и здесь записано мало текстов, отличающихся хорошо отработанным былинным стихом, большинство же текстов отмечены прозаическим складом.

Все это заставляет предполагать первоначальное возникновение сюжета в форме легендарно-сказочной на основе широко распространенных народных сказок о сидне (см.: Вс. Миллер, Очерки, I, стр. 362—391). Былинные же обработки явились, очевидно, позднейшими попытками переоформить уже распространившуюся сказку в былину. Это в какой-то степени подтверждается и отличием стиля рассказа об исцелении в записях XVIII века, вполне прозаического, от стиля дальнейшего повествования о самих подвигах Ильи, где имеются явные следы былинного склада (см. тексты №№ 61—63 и комментарий к ним).

Варианты: Киреевский, I, стр. 1 (к.), Прилож., стр. I, IV, XVII (все три — пр., к.); IV, стр. 1 (к.); Рыбников, I, №№ 51 (к.), 139 (к.), 190 (пр.); Гильфердинг, № 120 (к.); Григорьев, I, № 8 (пр., к.); III, №№ 50 (к.), 89 (к.); Марков, №№ 42, 46 (к.), 67 (пр.), 91 (пр.); Ончуков, №№ 19 (к.), 53 (к.); Соколовы, стр. 306 (пр., к.); Савельев, стр. 79 (пр., к.); журн. «Культура», Научн. прилож., № 1, 1922, стр. 2—17; Астахова, I, №№ 28 (пр., к.), 80 (пр., к.), 92, 93, (пр., к.), 95 (к.); II, №№ 157 (к.), 165 (к.), 194, 201; Леонтьев, № 1 (к.); Парилова — Соймонов, №№ 3 (к.), 31 (к.); Конашков, № 1 (к.); Крюкова, I, № 11; Соколов — Чичеров, №№ 44 (пр., к.), 57 (пр., к.); 70 (к.), 77 (к.), 130 (к.), 170 (к.), 178 (к.), 195, 261 (к.), 269 (пр., к.), Реминисценции сюжета в других былинах см.: Марков, №№ 61, 71; Тихонравов — Миллер, № 7, стр. 20.

- 450 -

О сказочных обработках см. в комментарии к сказкам, стр. 503 (большинство указанных сказок включают сюжет об исцелении). Тексты из рукописных сборников XVIII — начала XIX века: Миллер, стр. 285; Б. Соколов. Былины старинной записи. «Этнография», 1927, № 1—2; Труды ОДРЛ, IV, стр. 242; Славянский фольклор. М., 1951, стр. 246.

Приурочение к Илье Муромцу сказочного мотива о чудесном исцелении сидня явилось в результате естественного желания дать начало биографии любимейшего народного богатыря и вместе с тем окружить легендой происхождение его необычайной, неодолимой силы. Таким образом, сюжет этот — один из позднейших в цикле былин об Илье Муромце.

Самый эпизод исцеления довольно устойчив. Постоянными целителями являются неведомые странники, которые даруют силу через питье. При этом вначале полученная сила является чрезмерной, и ее затем уменьшают вполовину путем вторичного поднесения Илье питья.

См., например, обработку этого мотива у Киреевского (I, стр. 1):

Нища братия у Ильи спрашивали:

— Много ли, Илья, чуешь в себе силушки?

— От земли столб был да до не́бушки,

Ко столбу было золото́ кольцё,

За кольцё бы взял — Святорусску поворотил!

— Ты поди, Илья, принеси другу́ чашу!

Илья стал им поднашивать,

Они Илье отворачивают,

Выпивал Илья без отдыха

Большу чашу в полтора ведра,

Они у Ильи стали спрашивать:

— Много ли, Илья, чуешь в себе силушки?

— Во мне силушки половинушка.См. также в настоящем сборнике текст № 10.

В некоторых вариантах (но сравнительно нечасто) эпизод исцеления приобретает известную религиозную окрашенность: чудесные странники отождествляются с Христом, апостолами (см., например: Киреевский, I, стр. 1), чудотворцем Николаем и т. п., что явилось, вероятно, вследствие бытования сюжета в среде калик — исполнителей духовных стихов; от них эти мотивы были усвоены и некоторыми носителями богатырского эпоса.

В былинах, побывальщинах и сказках об исцелении почти неизменно отмечается крестьянское происхождение Ильи Муромца и рассказывается о выполнении им тяжелой крестьянской работы как первом подвиге после получения силы.

Былина о встрече Ильи Муромца со Святогором принадлежит к числу редких. Она известна лишь в немногих вариантах из северных районов, причем довольно

- 451 -

часто соединяется с другими сюжетами об Илье Муромце. Встречалась и в виде побывальщин, и в сказочных обработках.

Варианты: Рыбников, I, №№ 2, 51 (пр., к.); II, № 138 (пр.); Гильфердинг, №№ 1, 119 (к.), 265, 273; Марков, №№ 61, 66 (пр.); Григорьев, I, № 166 (пр.); II, № 61 (пр.); III, №№ 46 (к.), 50 (к.), 114 (к.); Ончуков, № 61; ср.: Киреевский, I, Прилож., стр. XXXIV; см. также: Гильфердинг, № 270; Астахова, I, №№ 5, 25, Прилож., № 2; II, №№ 157 (к.), 165 (к.); Леонтьев, № 5; Парилова — Соймонов, №№ 4 (к.), 40 (к.); Крюкова, I, № 8; Соколов — Чичеров, №№ 1, 44 (пр., к.), 57 (пр., к.), 75, 178 (к.), 269 (пр., к.). Ср. в якутском фольклоре: Русский фольклор. Материалы и исследования, I. М. — Л., 1956, стр. 235.

О Святогоре существует еще другая былина, где изображена его огромная, чудовищная сила, которая тяготит самого богатыря. Святогор погибает, «угрякая» в землю, когда пытается поднять сумочку с «тягой земной». Былина «Илья Муромец и Святогор» развивает другую версию о гибели Святогора — в найденном по дороге гробу, который оказывается ему «по мерке».

Происхождение самого образа Святогора в русском эпосе неясно; по-видимому, он восходит к доклассовому обществу: аналогичные образы встречаются и в древних эпосах других народов. О древности образа см.: Пропп. Русск. героич. эпос, стр. 72 и след. Древним является и мотив гибели в гробу. Мотив этот использован в цикле былин об Илье Муромце для объяснения происхождения силы последнего, которой он превосходит всех остальных богатырей: Святогор, умирая, передает Илье сквозь щель в гробу часть своей силы через дыхание (или, по некоторым вариантам, через смертную пену).

Хотя оба рассмотренных сюжета разрабатывают тему о получении Ильей Муромцем силы, они не стоят в противоречии друг с другом, как может это показаться на первый взгляд и как это отмечалось некоторыми исследователями (см.: Н. П. Андреев. Былины. Русский героический эпос. Изд. «Советский писатель», 1938, стр. 561). В восприятии носителей эпоса былина о встрече Ильи Муромца со Святогором показывает не приобретение Ильей Муромцем силы вообще, а лишь еще большее увеличение ее. Поэтому оба сюжета не только существуют в эпической традиции параллельно, разобщенно, но иногда и объединяются в одной былине, как это произошло в тексте № 1 настоящего сборника.

1. [Получение силы]. Печатается по записи П. Н. Рыбникова: первая часть, стихотворная, — по тексту первого издания (часть I, М., 1861, стр. 33—36), вторая, прозой, — по тексту второго издания (т. I, М., 1909, стр. 320—323). Былина записана в 1860 году в селе Кижи Петрозаводского уезда от Леонтия Богданова, 70 с лишним лет.

Текст был исполнителем не спет, а сказан и записан в виде побывальщины. Однако редактор первого издания П. А. Бессонов счел возможным разделить

- 452 -

рассказ на стихи, указывая на близость его к стихотворной форме. Только самый конец — смерть Святогора в гробу — был опубликован в сплошном рассказе (см. первое издание, часть I, стр. 41—42), а также переданы прозой заключительные слова эпизода встречи (там же, стр. 39). Редактор второго издания А. Е. Грузинский напечатал весь текст прозой.

Известно, что в XIX веке некоторые исполнители уже не пели былины, а сказывали, далеко не всегда, однако, превращая их в прозаический рассказ. Это была своеобразная декламация. Первая часть былины Л. Богданова обнаруживает явный стихотворный склад, и Бессонов был бесспорно прав, передавая ее стихами. Из ритма выпадает лишь рассказ о возвращении родителей домой (после 75-го стиха), который мы и передаем прозой. Чередование стихотворной интонации с прозаической — довольно частое явление при исполнении былин в XIX—XX веках (см., например, Астахова, I). В стихотворном виде первая часть былины Л. Богданова публиковалась неоднократно в разных изданиях с конца XIX века.

Что касается всей второй части, передающей встречу Ильи Муромца со Святогором и смерть последнего, то здесь мы видим обратное явление: вся эта часть несомненно сплошной рассказ, и лишь немногие отдельные фразы даны в складе эпического стиха. Разделение Бессоновым первой половины этой части на стихи характером материала не оправдано и воспринимается как искусственное деление.

Вариант Л. Богданова среди других былин об исцелении — один из лучших по простоте, ясности и выразительности разработки темы, а, главное, по своему крестьянскому колориту. Просто и вместе с тем убедительно, именно как выражение крестьянских интересов Ильи Муромца, передано первое применение им силы на работе по выкорчевке леса, расчистке лесной площади под пашню. Недаром вся начальная часть текста Богданова использовалась в хрестоматиях и массовых изданиях цикла былин об Илье Муромце.

Текст включает замечательный, вошедший в былинную классику мотив — предсказание калик о том, что Илье «смерть на бою не писана», а также характеристику четырех богатырей, с которыми Илье Муромцу нельзя вступать в бой по причине их особых, только им присущих свойств.

Вторая часть былины, включающая сюжет «Илья Муромец и Святогор», также отличается ясной, четкой композицией. Эпизод встречи осложнен мотивом неверной жены Святогора, что нередко встречается в обработках сюжета (например: Рыбников, II, № 138; Марков, № 61, и др.), но, однако, не является обязательным их компонентом (см. кенозерские варианты из сборников: Гильфердинг, №№ 265, 270, 273; Григорьев, I, № 166 — с Пинеги; III, № 114 — с Мезени; Ончуков, № 61 — с Печоры).

Объединение в одной былине обоих сюжетов о получении Ильей силы свидетельствует о том, что исполнители не воспринимали их как былины противоречивые. Напротив, в данном тексте оба сюжета связаны логически. Попросив

- 453 -

у родителей благословения, Илья Муромец едет «в раздольице чисто поле». Там он встречается и затем братается со Святогором, который называет Илью меньшим братом. Илья проходит под руководством Святогора воинскую выучку — «выучил Святогор Илью всем похваткам, поездкам богатырским», а затем Святогор, погибая в гробу, передает Илье часть своей силы и дарит ему свой меч-кладенец. Хорошо выделена рассудительность Ильи Муромца, разумность его поступков: не предполагая коварства Святогора, задумавшего его погубить «мертвым духом», Илья Муромец тем не менее отказывается от вторичной передачи Святогором силы, боясь излишка ее и, как бы вспоминая слова калик о Святогоре, говорит: «Будет с меня силы, бо́льший братец; не то земля на себе носить не станет».

2. [Исцеление Ильи Муромца]. Печатается по тексту № 53 сборника Ончукова. Записано Н. Е. Ончуковым в 1902 году в Усть-Цильме от Игнатия Михайловича Дуркина, свыше 75 лет.

Былина И. М. Дуркина — сводная, соединяющая сюжет об исцелении с сюжетами о станичниках и о Соловье-разбойнике. Так как обработка двух последних сюжетов ничего особо интересного и своеобразного не представляет, то мы печатаем здесь лишь первую часть былины — о получении силы, которая отличается завершенностью и отчетливо отделяется от последующего повествования.

Публикуемая часть представляет исключительный интерес своеобразной разработкой эпизода помощи родителям в их крестьянских нуждах. Вместо традиционной картины очистки пашни, здесь рисуются другие, но также типично крестьянские заботы и хлопоты Ильи Муромца: он выгоняет скот с поля и заботливо огораживает поле от возможной потравы скотом «людям на удивленьицо».

Обращает на себя внимание изображение коня Ильи Муромца, характерное для северо-восточной эпической традиции. См. печатаемый ниже мезенский текст о поездках Ильи Муромца (№ 41).

3. [Илья Муромец и Святогор]. Печатается по тексту сборника Гильфердинга (III, № 273). Записано на Кенозере 14 августа 1871 года от Петра Яковлевича Меншикова, 52 лет

Принадлежит к той группе обработок, в которых встреча двух богатырей не осложнена мотивом неверной жены Святогора.

Это лучший по композиции и эпическому складу вариант из всех известных стихотворных текстов, хотя он и не дает полного завершения эпизода передачи силы (ср. с текстом № 1). Другие тексты отмечены нечеткостью стихотворного ритма, прозаическим складом и включают излишние детали, загромождающие и затемняющие основную линию повествования.

4—10. Илья Муромец и Соловей-разбойник

Принадлежит к древнейшему слою былин об Илье Муромце. Соловей-разбойник — обобщенный образ врага-насильника. В своей основе (борьба героя

- 454 -

с чудовищем) сюжет принадлежит доклассовому периоду, но как рассказ о подвиге Ильи Муромца он оформился в обстановке древней Руси дотатарского времени, много страдавшей от разбойничества. Впоследствии на образе Соловья-разбойника отразились и впечатления эпохи татарских нашествий. Соловей получает в некоторых вариантах отчество Рахматович — возможно отзвук воспоминаний о хане Ахмате, совершившем в XIV веке набег на Москву, или именуется Одихмантьев сын. Имя «Соловей» встречалось в древней Руси.

Пафос былины — в воспевании могучего русского богатыря, защитника народа и мирного народного труда. Почти постоянным компонентом былины, кроме изображения главного подвига — победы над Соловьем-разбойником, от которого «проходу-проезду нет», является освобождение по пути города (обычно Чернигова, иногда Смолягина, Бекешева или Бекетовца, Кидоша и др., в рукописных пересказах XVIII века — Себежа) от осадившей его несметной вражеской рати. Этот эпизод дает возможность подчеркнуть в образе Ильи Муромца его целеустремленность, стремление выполнить задачу богатыря — служить народу как оберегатель Русской земли: Илья Муромец отвергает предложенное ему властями и жителями освобожденного города высокое положение и почести, не остается в городе и спешит в Киев, чтобы занять свое место среди других богатырей — защитников родины.

Органично всему содержанию былины противопоставление Ильи Муромца князю Владимиру и его приближенным — «князьям-боярам», которые вначале не верят рассказу приехавшего богатыря о «замирении» им прямоезжей дороги и обвиняют его во лжи, а затем, при свисте Соловья, обнаруживают свою слабость и трусость. Этот эпизод мастерски разрабатывается в вариантах XIX—XX века, в острых сатирических образах рисует испуг князя и бояр или придворных богатырей.

Особенную социальную остроту придает сюжету указание на крестьянское происхождение Ильи Муромца: конфликт между приехавшим богатырем и князем с его придворным окружением становится классовым конфликтом. Этот мотив обычно выделен в тех вариантах, в которых поездке Ильи в Киев предпосылается рассказ о чудесном исцелении Ильи Муромца и получении им богатырской силы.

Все эти идейно-художественные особенности былины, четко выделяющие образ Ильи Муромца как народного героя, определили широкую популярность сюжета в течение столетий. Былина об Илье Муромце и Соловье-разбойнике — одна из самых распространенных и известна в многочисленных записях из разных мест, начиная с XVIII века. Нередко эта былина контаминируется с другими героическими былинами об Илье Муромце. Особенно часто наблюдается включение рассказа о встрече Ильи Муромца (еще до освобождения им города) с ватагой разбойников, которые нападают на богатыря и хотят его ограбить. Илья Муромец или убивает всех разбойников или устрашает их стрельбой из лука и берет с них обещание бросить разбойничество. Сюжет этот известен

- 455 -

в качестве самостоятельной былины. Включение его в былину о Соловье-разбойнике усиливает героические черты в образе Ильи Муромца.

Сюжет о Соловье-разбойнике известен также в прозаических пересказах и в многочисленных сказочных обработках. Он проник в лубок, отражен и в народных лубочных картинках. В виде сказки сюжет известен многим другим народам Советского Союза.

Варианты: Кирша Данилов, № 49 (Киреевский, I, стр. 41); Киреевский, I, стр. 25, 30, 31, 34, 40, 77; IV, стр. 1 (к.); Рыбников, I, №№ 4, 61, 82; II, №№ 103, 110 (к.), 116, 127 (к.), 139 (к.), 170, 191; Гильфердинг, №№ 3, 56, 74, 104, 112, 120 (к.), 171 (к.), 210 (к.), 212, 274, I, стр. 685; Марков, №№ 1 (к.), 68, 107; Григорьев, I, №№ 38, 180 (к.); II, №№ 12, 36, 52, 73, 85; III, №№ 8, 56 (к.), 89 (к.); Ончуков, №№ 19 (к.), 53 (к.); Марков, Маслов, Богословский, I, стр. 47; Тихонравов — Миллер, №№ 1, 2, 5; Миллер, №№ 1, 2, 3 (к.), Прилож., № 2; Соколовы, стр. 306 (к., пр.); Савельев, стр. 80 (к., пр.); Живая старина, 1915, вып. III; Астахова, I, №№ 1, 28, 32, 39, 47 (пр., к.), 48, 80, 93 (пр., к.), 95, Прилож., № 1; II, №№ 122, 131, 141, 157 (к.), 165 (к.), 192, Прилож., I, № 2, III, № 1; Леонтьев, № 1 (к.); Иван Рябинин-Андреев, стр. 116 (отр.); Парилова — Соймонов, №№ 3 (к.), 17, 31 (к.), 53, 62; Петр Рябинин-Андреев, № 2; Конашков, № 1 (к.); Крюкова, I, № 1; Соколов — Чичеров, №№ 3, 44 (пр., к.), 53 (к.), 55 (к.), 57 (пр., к.), 61, 70 (к.), 77 (к.), 96, 104, 107, 130 (к.), 169, 170 (к.), 184, 193, 196, 199, 255 (к.).

О сказочных обработках см. в комментарии к сказкам, стр. 503. Тексты из рукописных сборников XVIII — начала XIX века: Тихонравов — Миллер, стр. 1, 4, 7, 10, 11 (к.); Миллер, стр. 285; «Этнография», 1927, № 1—2; Труды ОДРЛ, IV и VI; Славянский фольклор. М., 1951, стр. 246.

4. Первая поездка Ильи Муромца в Киев. Печатается по тексту № 49 сборника Кирши Данилова. Самая ранняя запись былины в стихах, отличающаяся крайне сжатой композицией. Сближаясь рядом своих черт с краткой редакцией «себежских» рукописных пересказов XVIII века (см. стр. 512), запись эта отклоняется от них полным выключением эпизода освобождения города.

Своеобразной чертой текста является перечисление богатырей, идущих вместе с князем смотреть Соловья-разбойника. В уста богатырей вкладывается и выражение недоверия к рассказу Ильи Муромца. Изображение в конце былины испуга этих богатырей особенно выделяет подлинное богатырство Ильи Муромца: смертельно испуганными оказываются не только князь и бояре, но и все «сильные богатыри могучие». Сатирически рисуются «князи и бояра», которые так перепугались, что «на корачках по двору наполза́лися», При всей краткости изложения событий в былине четко выделяется могучий облик Ильи Муромца.

- 456 -

Отмечена также и неподкупность Ильи (неудачная попытка жены Соловья выкупить мужа «золотой казной»).

Крестьянское происхождение Ильи Муромца не указано, но упоминается село Корочаево как родина богатыря.

5. [Первая поездка Ильи Муромца]. Печатается по сборнику Киреевского (I, стр. 34). Записано Е. Фаворским в селе Павлово Нижегородской губ. Впервые напечатано в «Прибавлениях» к «Известиям II Отделения Академии наук» (т. I, М., 1852).

Вариант замечателен включением гуманистического завета отца Ильи Муромца — старого крестьянина Ивана Тимофеевича: «Я на добрые дела тебе благословенье дам, А на худые дела благословенья нет». Завет этот как бы бросает свет на характер всей последующей деятельности Ильи Муромца — защитника народа и борца против угнетения и насилия. Наличие аналогичного мотива в некоторых рукописных пересказах XVIII века (см., например, в № 64 нашего сборника: «Не делай обиды и не проливай крови христианския напрасно») показывает, что этот мотив не был индивидуальной особенностью именно данного текста, а входил в традицию.

Очень важен также в былине патриотический мотив: наказ Ильи Муромца освобожденным царевичам, чтобы они разглашали всюду о силе Руси, в которой «есть сильны́, могу́чи бога́тыри». Хорошо передано в варианте стремление Ильи Муромца поскорей попасть в Киев (отказ идти к воеводе «хлеба-соли кушать»).

Своеобразной чертой варианта, больше нигде не встречающейся, является мотивировка убийства Ильей Муромцем детей Соловья-разбойника необходимостью искоренить весь зловредный род Соловья, «чистоту» которого поддерживал Соловей кровосмесительными браками сыновей с дочерьми.

Необычным для конца былин на данный сюжет является также поступок Алеши Поповича, бросающего в Илью Муромца нож в обиде на то, что Илья «пожал» всех князей, бояр и богатырей, чтобы сесть против князя Владимира.

В художественном отношении в варианте выделяется самое начало — образ склоняющегося перед отцом богатыря — и замечательная картина скачки Ильи Муромца. Вся эта начальная часть (кончая словами «В третий скочил — под Чернигов-град»), в которую входил и отмеченный нами завет отца, постоянно печаталась в хрестоматиях, антологиях и массовых изданиях, как одно из лучших былинных изображений отъезда Ильи Муромца из дому. Именно в этой обработке описание первого выезда Ильи Муромца и вошло в сознание многих русских людей.

6. Илья и Соловей-разбойник. Печатается по сборнику Гильфердинга (II, № 74). Записано А. Ф. Гильфердингом 8 июля 1871 года в Кижах (Заонежье) от Трофима Григорьевича Рябинина, 78 лет.

Впервые эта былина была записана от Т. Г. Рябинина в 1860 году П. Н. Рыбниковым в несколько более сжатом варианте (233 стиха) и с некоторыми, незначительными отличиями от записи А. Ф. Гильфердинга (Рыбников,

- 457 -

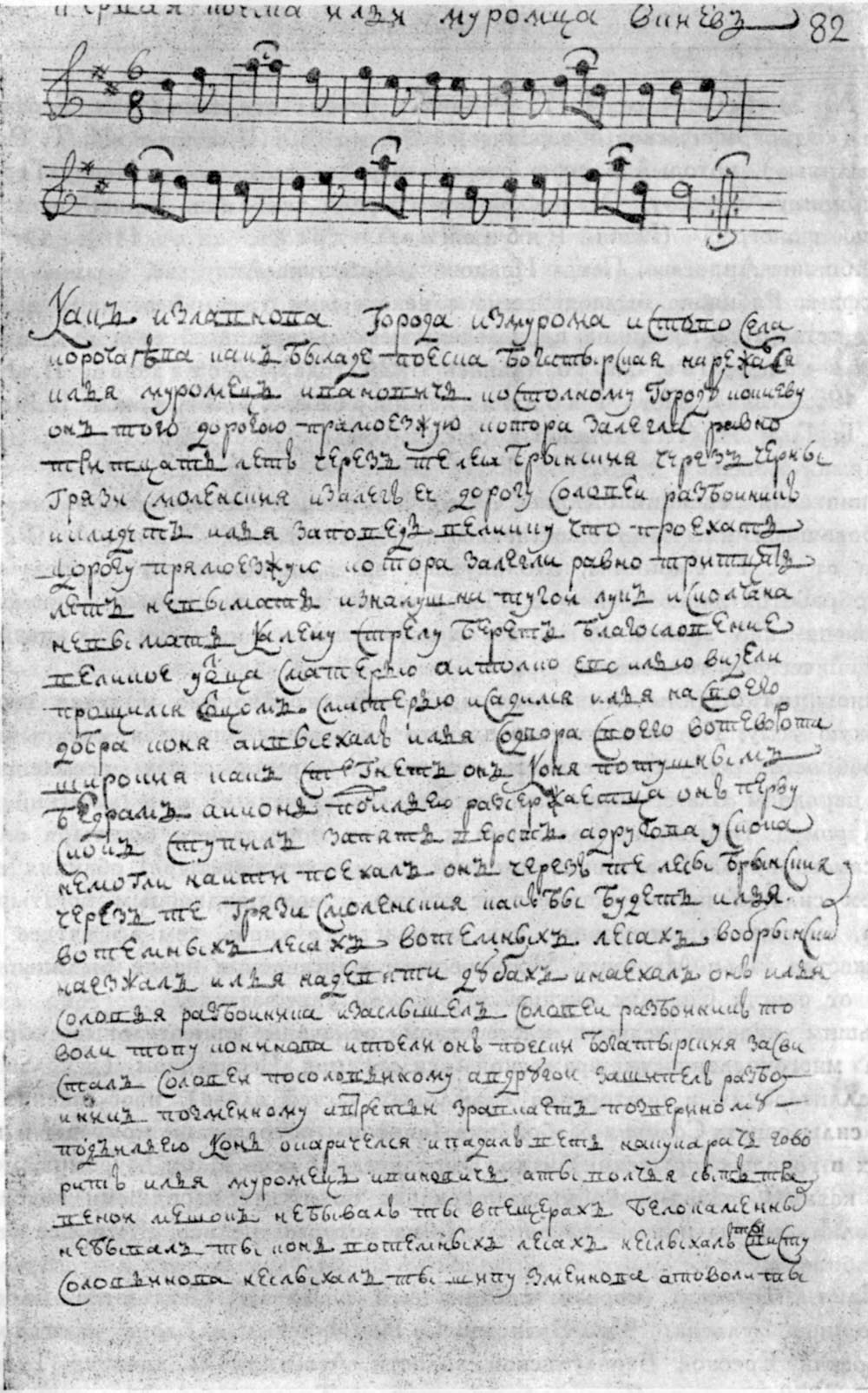

Запись из сборника Кирши Данилова

- 458 -

I, № 5). Былину от Т. Г. Рябинина усвоил его сын Иван Трофимович Рябинин («Этнографическое обозрение», 1894, кн. XXIII, статья «И. Т. Рябинин и его былины»), который в свою очередь передал ее пасынку Ивану Герасимовичу Рябинину-Андрееву. От последнего сохранилась лишь запись начала былины на фонограф (Иван Рябинин-Андреев, стр. 116). От сына И. Г. Рябинина-Андреева, Петра Ивановича Рябинина-Андреева, былина в редакции Трофима Рябинина была донесена с некоторыми уже изменениями до наших дней. От четвертого Рябинина произведено несколько записей ее в разное время: Соколов — Чичеров, № 96 (запись 1926 года); Астахова, II, № 131 (запись 1932 года); Петр Рябинин-Андреев, № 2 (запись 1939 года).

От Т. Г. и И. Т. Рябининых былина была усвоена некоторыми другими сказителями Заонежья.

Рябининская редакция былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» отличается большими идейно-художественными достоинствами. Запись А. Ф. Гильфердинга от Т. Г. Рябинина, публикуемая здесь, принадлежит к числу самых лучших обработок данного сюжета. Недаром этот текст вошел в былинную классику и неизменно включался во все хрестоматии и антологии как ценнейший образец эпического творчества.

Композиция былины отличается простотой, стройностью и четко выделяет героическую тему. Путем последовательного включения эпизодов, раскрывающих силу, храбрость, целеустремленность, отсутствие своекорыстных стремлений, заботу о народном благе, обрисован высокий нравственный и физический облик Ильи Муромца. Выражение недоверия к словам приехавшего богатыря вложено в уста самого князя Владимира, который оскорбляет богатыря, обвиняя его во лжи. Тем сильнее противопоставление князю и его придворным богатыря-крестьянина, «мужика-деревенщины», как называет его князь, тем эффектнее конечное торжество Ильи Муромца. Иронически представлен в конце былины князь, который от свиста Соловья «куньей шубонькой укрывается».

Большим художественным мастерством отмечены описательные образы — передача многочисленности вражеской «силы» под Черниговом (использование приема аллитерации и повторения смысловых частей слова), изображение губительной силы свиста Соловья-разбойника (картины потрясенной природы и произведенных в городе разрушений) и др. Выразительна речь Ильи Муромца, мотивирующая казнь Соловья-разбойника правильно понятыми народными интересами.

Исполнялась былина на напев № 1, на который пелись почти все былины Т. Г. Рябинина.

7. Илья Муромец (первая поездка его в Киев). Печатается по тексту № 1 сборника Гуляева, 1952. Записано С. И. Гуляевым в Барнауле от крестьянина деревни Ересной Барнаульской волости Леонтия Гавриловича Тупицына в начале 1870-х годов. Впервые напечатано у Тихонравова — Миллера (№ 1). Перепечатано М. К. Азадовским (Гуляев, 1939). Указание, помещенное перед текстом, сделано С. И. Гуляевым.

- 459 -

Своеобразной особенностью текста Леонтия Тупицына является необычная разработка традиционного эпизода обвинения Ильи Муромца на пиру у князя Владимира во лжи и хвастовстве. Тупицын включает мотив открытого столкновения Ильи Муромца с князем: оскорбленный боярами богатырь покидает пир. Этот мотив усиливает противопоставление могучего богатыря-крестьянина князю и боярам. Жалкую фигуру представляет князь Владимир, когда, испуганный уходом Ильи, он с чарой вина бежит за богатырем, уговаривая его: «хоть выпей», но получает заслуженную отповедь: «На приходе ты гостя не употчивал, На походе ты гостя не учествуешь». Трое суток гуляет Илья в царевом кабаке и возвращается только после особого приглашения. Резкую характеристику получают в варианте бояре — «злые бояре подмолчивые». Заключительная сцена, данная в обычном традиционном плане (Илья Муромец берет князя, чтобы оберечь его от свиста Соловья, «под пазуху», бояре, оглушенные свистом, «падают на кирпищат пол»), кладет последний штрих на противопоставление Ильи Муромца князю и его придворным.

Включение эпизода ссоры в былину о Соловье-разбойнике мы встречаем еще в одном шенкурском варианте (Киреевский, I, стр. 77), записанном в 1843 году. Но в нем ссора изображена уже после сцены со свистом Соловья-разбойника и не связана с мотивом недоверия к приехавшему богатырю. Князь Владимир укоряет Илью Муромца в том, что он, потеснив гостей на пиру, погнул все сваи железные, которые разделяли места гостей. Разгневанный Илья Муромец отказывается от угощения и начинает размахивать плеткой, приговаривая:

На приезде гостя не употчивали,

А на поездинах да не уче́ствовали!Перепуганный князь прячется за печку и укрывается «собольей шубкой».

Таким образом, эпизод бунта Ильи присоединяется здесь к уже законченной былине о Соловье-разбойнике, развивая новую тему, в то время как у Тупицына он органически и очень искусно включается в композицию самого сюжета о Соловье.

Необычны и некоторые другие подробности в былине Тупицына: попытка дочери Соловья убить Илью Муромца не тяжелой подворотней, а сабелькой острой, положенной на ворота; троекратная встреча в поле с сыновьями Соловья; повторный свист Соловья, которым он хочет оглушить самого Илью Муромца; вымышленное имя, которым Илья называет себя жителям освобожденного города; наименование этого города — Кидош. Впрочем, это название встречается еще в нескольких былинах, например в том же указанном нами варианте из Шенкурска (в форме «Кидиш»).

В. Ф. Миллер предполагает, хотя и не с полной уверенностью, что Кидош — это легендарный Китеж, который подставлен в былину на место Себежа по некоторому звуковому сходству (Вс. Миллер. Очерки, III, стр. 113).

- 460 -

8. Первая поездка Ильи Муромца. Печатается по тексту сборника Маркова (№ 68). Записано А. В. Марковым в 1899 году в деревне Нижняя Золотица на Зимнем берегу Белого моря от Гаврилы Леонтьевича Крюкова, 77 лет.

Как все былины этого сказителя, и данный вариант отличается стройной композицией, четким развитием действия, хорошим эпическим стилем. Представляет беломорский тип обработки сюжета. В варианте мы находим все основные компоненты данного сюжета в его классической форме, сближающие беломорские тексты с прионежскими. Своеобразными чертами является использование некоторых «общих мест», которые обычно в былинах на данный сюжет не встречаются: развернутое описание сборов богатыря в поездку и мотив похвальбы гостей на пиру. Обращает внимание художественное изображение того, как Илья Муромец прокладывает дорогу в непроходимых лесах и болотах.

Те же особенности находим и в другом беломорском варианте, записанном тогда же в соседней деревне — Верхняя Золотица (Марков, № 107). Некоторое отличие имеется в сцене на пиру: в тексте Г. Л. Крюкова Илью Муромца оскорбляют «бояра кособрюхие», в верхне-золотицком варианте — сам князь Владимир. В соответствии с этим у Крюкова сатирический акцент в конце делается больше на изображении бояр: сказав, что бояре от свиста Соловья «испопадали да вси ведь замертво», он презрительно добавляет: «А как тут бояришка поверили, забое́лися». Сказитель же Верхней Золотицы Ф. П. Седунов развертывает изображение испуга князя и рисует признание им своей вины перед Ильей Муромцем:

Задрожали у Владимёра ножки резвые,

Буйна голова с плеч да покатиласе;

Он падал Владимёр на сыру́ землю́,

Да подхватывал Добрынюшка за праву́ руку,

А Олешенька подхватывал за леву́ руку,

Повели-то во гридню да княженецькую.

Говорил-то Владимёр-князь таковы речи:

— Ты прости меня, осударь Илья Муромець,

Да прости меня да в таковой вины.9. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Печатается по тексту сборника Астаховой (I, № 1). Записано А. М. Астаховой в 1928 году на Мезени в деревне Лебская Лешуконского района от Якова Евдокимовича Гольчикова, 61 года.

В тексте видим характерное для Мезени объединение сюжета о Соловье-разбойнике с сюжетом о нападении на Илью Муромца разбойников (Григорьев, III, №№ 8, 56, 89; см. также публикуемый в настоящем сборнике под № 64 старинный пересказ былины). В рассказе о встрече с разбойниками четко выделено в образе Ильи Муромца его пренебрежение богатством, неподкупность богатыря.

- 461 -

К мезенской эпической традиции принадлежит также отсутствие эпизода освобождения города (ср.: Григорьев, III, №№ 8 и 89). Впрочем, некоторые мезенские варианты знают и этот мотив (Григорьев, III, № 56).

Превосходный текст Я. Е. Гольчикова несколько обеднен в художественном отношении в самом конце, поскольку стихи заключительной сцены (154—181) были досказаны, а не спеты. Но социальное содержание этой сцены сохранено — сатирически изображены «бояре кособрюхие», которые заносчиво обвиняли богатыря-героя в пустой похвальбе, а сами обнаружили свою слабость и трусость.

10. Илья Муромец. Печатается по тексту № 70 сборника Соколова — Чичерова. Записано Б. М. Соколовым, В. И. Чичеровым и В. И. Яковлевой 9 июля 1928 года в деревне Семеново на реке Шале Пудожского района от Павла Егоровича Миронова, 58 лет.

Текст былины сводный, соединяет сюжет об исцелении с былиной о Соловье-разбойнике. Обработка первого сюжета (126 стихов) отличается большой полнотой: включены все основные эпизоды и мотивы былины — чудесное исцеление Ильи-сидня неведомыми странниками-стариками, получение Ильей силы через питье, уменьшение первоначально полученной силы через вторичное испитие чары воды, предсказание странников, что Илье в бою смерть не писана, выкорчевывание леса в помощь родителям, прощание с родителями и их завет не убивать без нужды и не творить насилия, выхаживание коня. При этом все эпизоды хорошо разработаны. Эта часть текста принадлежит, несомненно, к лучшим былинным обработкам сюжета об исцелении.

Начальный стих «А во славноём во ри́мыскоём царьсви» — явная оговорка сказителя (возможно, вместо «русскоём царьсви»), появившаяся под воздействием хорошо известного в Прионежье духовного стиха об Алексее, человеке божием, который (стих) обычно так начинается.

Во второй части своеобразно передан эпизод освобождения города с привлечением некоторых мотивов былины об Идолище поганом (внешний образ Удо́лища, насмешки последнего над Ильей как якобы никудышным поединщиком) и былин о единоборстве (см. комментарий к былинам «Илья Муромец и Идолище» и «Илья Муромец и Сокольник»).

Упоминания о мужичках черниговцах (стих 129) и мужичках карачаевцах (стихи 144, 205 и 206) явно исполнителем переставлены: выезжая, Илья Муромец о прямоезжей дороге должен был спрашивать у карачаевцев, после освобождения города — у черниговцев.

Рассказ о столкновении с Соловьем-разбойником и его семьей передан в наиболее распространенной версии. Сцены в палатах князя Владимира тоже в основном традиционны, но эпизод недоверия передан без той социальной остроты, которая столь характерна для многих других вариантов былины.

Но в целом текст отличается большими достоинствами — хорошим эпическим складом, ясным построением, выделением героических черт Ильи Муромца.

- 462 -

11—17. Илья Муромец и татарское нашествие

(Илья и Калин-царь, или Батый, Кудреванко, Скурла и т. п.; Илья Муромец, Ермак и Калин-царь; Камское побоище)

Былины о татарском нашествии, с Ильей Муромцем в качестве главного или одного из главных героев, занимают центральное место в русском героическом эпосе. Возникновение этого тематического цикла связано с реальными историческими событиями, которые отражены эпосом в широких художественных обобщениях. Начало формирования цикла относится к XIII веку, ко времени первых татарских нашествий, в дальнейшем под воздействием исторической действительности последующего времени цикл этот продолжал развиваться путем создания новых сюжетных ситуаций и путем включения в сложившиеся композиции новых эпизодов.

Былины об Илье Муромце и татарском нашествии отличаются многообразием и сложностью сюжетных разработок темы. Эти разработки можно распределить по трем основным группам, но и внутри каждой из них имеются разные версии и редакции, а также переклички с вариантами других групп.

Наиболее многочисленны и разнообразны по содержанию былины об Илье Муромце как неожиданном спасителе Киева от вторгнувшихся на Русь татарских орд (группа А). Обычная сюжетная ситуация этих былин такова: Калин-царь с несметной силой подступает к Киеву, требуя сдать его без боя. В Киеве между тем по разным причинам богатыри отсутствуют. Князь Владимир в полной растерянности. В этот момент и появляется неожиданный спаситель в лице Ильи Муромца. Он или один едет против Калина, или отыскивает других богатырей во главе с Самсоном Колывановичем, и те помогают Илье. Именно к этим былинам собственно и применяется наименование «Илья-Муромец и Калин-царь» (иногда с заменой Калина Кудреванкой, Баданом, Ковшеем и пр.).

Другой сюжетной разработкой (группа Б) являются былины, в которых рядом с Ильей Муромцем стоит богатырь-малолетка Ермак, в некоторых вариантах даже заслоняющий собой Илью Муромца («Илья Муромец, Ермак и Калин-царь»).

Третья группа (В) — это былины о том, как все богатыри сообща, предводительствуемые Ильей Муромцем, одолевают татарские полчища, причем выдерживают бой дважды: второй раз — с ожившей мертвой, ими уже порубленной силой («Камское побоище»).

Некоторые варианты представляют тип переходный от первой группы к былинам о Камском побоище.

В предлагаемом списке мы распределяем варианты по указанным группам. Промежуточные относим к той или иной группе по преобладанию характерных черт и отмечаем звездочкой.

А: Кирша Данилов, № 25 (Киреевский, I, стр. 70); Киреевский, IV, стр. 38; Рыбников, II, №№ 141, 205; Гильфердинг, №№ 57,

- 463 -

75, 170, 257 (к.), 296, 304, 320 (отр.); Марков, № 2; Григорьев, I, № 111*; II, № 55; III, № 111; Ончуков, № 2; Тихонравов — Миллер, №№ 11, 12, Приложение, стр. 274; Миллер, № 5; Гуляев, 1952, №№ 2, 3; Кривополенова, № 2* (Озаровская, стр. 28); Астахова, II, № 123, 132, см. также стр. 352; Леонтьев, № 6; Иван Рябинин-Андреев, № 1; Петр Рябинин-Андреев, № 3 (к.); Крюкова, I, №№ 2 (к.), 3; Конашков, № 3; см. также Миллер, № 6; Путилов, № 212 (отр.).

Б: Киреевский, I, стр. 58; Рыбников, I, №№ 7, 39, 74 (отр.); II, № 120; Гильфердинг, №№ 69, 92, 105, 121, 138; Тихонравов — Миллер, № 10; Астахова, II, № 100; Парилова — Соймонов, №№ 20, 32; Соколов — Чичеров, №№ 5, 38, 62, 131, 143.

В: Киреевский, IV, стр. 108; Марков, №№ 81, 94 (к.), 104 (отр.); Григорьев, II, №№ 64, 91; III, №№ 90*, 98*; Ончуков, № 26; Тихонравов — Миллер, № 8; Астахова, I, №№ 12, 33, 44, 86; Крюкова, I, № 34.

Как видно из списка, былины первой группы получили повсеместное распространение. Былины с участием Ермака являются специфической принадлежностью прионежской традиции, былины третьей группы характерны для северовосточных районов.

Наибольшей устойчивостью отличается построение былин об Илье Муромце, Ермаке и Калине, но они менее интересны по обрисовке образа Ильи Муромца: его активная роль сводится, главным образом, к тому, что он вовремя удерживает увлекшегося боем молодого богатыря и направляет на врага других богатырей. Былины двух других групп чрезвычайно разнообразны, особенно былины первой группы. Разнообразие это обусловлено, главным образом, включением в содержание эпизода ссоры, который то дается совершенно кратко, в плане экспозиции (см., например: Гильфердинг, №№ 57, 75; наш сборник, № 13), то развертывается в подробный рассказ, что приводит к сжатию описания самого столкновения с Калином (Гильфердинг, № 257). Эпизод ссоры дается во всевозможных его версиях (см. примечания к №№ 30—34). Включение эпизодов ссоры и бунта, заточения Ильи Муромца, отъезда разгневанных богатырей и т. п. придает былинам большую социальную остроту и выделяют образ Ильи Муромца как подлинного патриота.

В былинах о Камском побоище используются иногда мотивы былин об Идолище поганом — его внешний портрет (Марков, № 94), традиционный диалог Ильи Муромца и Идолища (Марков, №№ 81, 94). Но главной особенностью этих былин является введение похвальбы двух или всех богатырей в том, что они, победив татар, справятся и с «силой нездешней». Похвальба вызывает оживание мертвых врагов, и богатыри вступают с ними во вторичный бой. В некоторых былинах изображается в результате боя гибель всех богатырей — они ока́меневают (Киреевский, IV, стр. 108; Григорьев, II, № 64), в других — гибель двух похваставших богатырей.

- 464 -

Мотив окаменевания, заключения богатырей в горы — очень древний и, как показывают аналогичные предания других народов, содержит в себе идею возможности возвращения таких окаменевших богатырей. Моральная же трактовка гибели как наказания за похвальбу «присечь силу небесную» — показатель ограниченности народного сознания. В соответствии с этим похвальба обычно вкладывается в уста лишь нескольких заносчивых и хвастливых богатырей, другие богатыри их осуждают за «похвальные речи». В конечном счете погибают только эти похваставшиеся богатыри. Остальные же во главе с Ильей Муромцем одолевают и страшную силу оживших мертвецов; в этом выразилась вера народа в свои силы, персонифицированные в образах богатырей.

В разнообразии сюжетов и вариантов видна большая творческая работа на протяжении столетий над одной из самых значительных тем исторического эпоса — темой борьбы с иноземными вторжениями.

11. Калин-царь. Печатается по тексту № 25 сборника Кирши Данилова. Самая ранняя запись былины на тему татарского нашествия. Текст принадлежит к первой из указанных в общей заметке групп, но включает своеобразные черты, возникшие под воздействием более поздних былин о Василии Игнатьеве (Пьянице) и о голях кабацких: стрельбу Василия в стан врага и убийство им одного из родственников татарского царя, требование последнего «выдать виноватого» — обычная ситуация былин о Василии Пьянице; братание Ильи Муромца с «голью кабацкою» Василием и совместное угощение в кабаке — мотив былин «Илья Муромец и голи кабацкие». Воздействие былин о Василии Пьянице находим и в одной прионежской обработке сюжета о Калине — в тексте Ф. Никитина из Выгозера (Гильфердинг, № 170): когда Калин-царь осаждает Киев, «голь кабацкая», «Васильюшка упьянсливый», отыскивает в поле Илью Муромца, будит его и сообщает о случившемся; Илья Муромец едет против Калина-царя и побеждает его. Такие перенесения мотивов из былин о Василии Пьянице в былины о Калине-царе еще раз подтверждают устойчивость и популярность образа Ильи Муромца как друга голытьбы.

Текст Кирши Данилова отличается большой экспрессивностью. Картина нашествия по художественной силе — одна из лучших в эпосе. Ярко дано столкновение Ильи Муромца с Калином в его стане и бой с врагом. Выразительно «заклинание» татар, которое передает сознание русским народом своей силы, обобщенной в образе Ильи Муромца:

Не дай бог нам видать русских людей!

Неужто в Киеве все таковы,

Один человек всех татар прибил?В тексте попадаются анахронизмы: «трубки немецкие», т. е. подзорные трубки, «кружало петровское». Упомянутая в начале былины «Могозея» — искаженная «Мангазея» — город на правом берегу Тазовской губы в Сибири.

- 465 -

Мангазея была хорошо известна русскому Северу, так как еще в XVII веке туда ходили промышленники с Поморья. В 1601 году был построен Мангазейский острог, служивший торговым пунктом, через который шла енисейская и ленская пушнина, вследствие чего Мангазея в первой половине XVII века именовалась «златокипящей государевой вотчиной». Отсюда вполне понятен эпитет «богатая» Могозея. Позднейшее включение в былины названий мест и народов, оставивших след в историческом развитии района, где данные былины перерабатывались, — частое явление. Добрыня Никитич борется, например, с «чукчами-алюторами», покоряет «чудь». Дюк приезжает из Карелы, из Карельской земли «подымается» иногда Калин-царь и т. д.

12. [Илья Муромец и Батый Батыевич]. Печатается по тексту сборника Киреевского (IV, стр. 38). Записано 5 января 1849 года в Архангельском уезде.

Текст представляет традиционную композицию тех былин о Калине-царе, в которых изображено участие богатыря Самсона с дружиной (ср. в нашем сборнике текст № 13). Замена Калина Батыем произошла, очевидно, под воздействием былин о Василии Игнатьевиче и Батыге, из которых заимствовано самое начало с именами родственников Батыги (ср., например: Рыбников, II, № 174), повторяющееся затем в содержании присланного врагом ярлыка и в сообщении князем Владимиром о случившемся пришедшему под видом калики Илье Муромцу. В дальнейшем сюжет развивается по обычной схеме былин о Калине-царе. В былине нет самого эпизода столкновения Ильи с князем, но о том, что оно было, говорят слова Ильи Муромца в ответ на мольбы князя Владимира постоять за Киев:

Уж давно нам от Киева отказано,

Отказано от Киева двенадцать лет.Обычные слова Ильи Муромца, что он пойдет на бой с врагами «не для князя Владимира, не для ради княгини Апраксии, не для церквей и мона́стырей, а для бедных вдов и малых детей» вложены в данном тексте в уста самого князя Владимира, чувствующего свою вину перед Ильей и потому старающегося сделать свою просьбу наиболее убедительной. Таким образом, социальный конфликт налицо и в данной былине, хотя он и не развернут.

Выразительно переданы двукратно повторенные угрозы Батыя, интересна деталь, подчеркивающая угнетенное состояние князя Владимира — «черное платье, печальное», ярко изображено в заключительных словах посрамление наглого врага, который принужден «убраться» «с большими убытками», «со срамотою вечною».

Текст Киреевского был перенят через книгу (хрестоматию А. В. Оксенова «Народная поэзия», распространенную в начальных школах в конце XIX — начале XX века) и переработан А. М. Крюковой (Марков, № 3 — «Илья Муромец и Бадан»), а от нее усвоен дочерью Марфой Крюковой (Крюкова, I, № 2 —

- 466 -

«Илья Муромец и Батай»). См. об этом в книге А. М. Астаховой «Русский былинный эпос на Севере» (Петрозаводск, 1948, стр. 321—324).

13. [Илья Муромец и Калин-царь]. Печатается по тексту № 1 сборника Ивана Рябинина-Андреева. Записано 3—4 марта 1921 года В. Н. Всеволодским-Гернгроссом в Петрограде.

Представляет классический образец разработки темы татарского нашествия в плане былин первой группы с включением эпизода ссоры и участия богатыря Самсона. Публикуемый текст восходит к былине Трофима Рябинина в записи А. Ф. Гильфердинга 1871 года (Гильфердинг, II, № 75). Все замечательные качества редакции первого Рябинина текст Рябинина-Андреева сохранил полностью. Опущена только в конце мотивировка отпуска Калина в Орду: в тексте Т. Г. Рябинина Калин обещает князю Владимиру «платить дани век и по́ веку».

В былине выпукло и ярко обрисован героический образ Ильи Муромца — защитника родной земли. Изображая несметные вражеские полчища, которым нельзя «насмотреть конца-краю», страшные угрозы врага, растерянность и беспомощность князя и бояр, былина подчеркивает, что только Илья Муромец может спасти родину от нависшей над ней опасности. Остро дан социальный конфликт: богатыри, оскорбленные заключением Ильи Муромца в погреб, уезжают из Киева, отказываясь служить князю, от которого они «ничего не предвидели» и который жалует только господ — князей-бояр. На фоне данной ситуации особенно четко выделяется благородство и великодушие Ильи Муромца, его подлинный патриотизм, а также его главенствующее положение среди других богатырей. Включение эпизода захвата Ильи Муромца в плен и попытки Калина-царя переманить могучего богатыря к себе на службу подчеркивают высокие моральные качества народного героя.

Исполнялась былина на напев № 1.

14. Илья Мурович и Калин-царь. Печатается по тексту сборника Озаровской (стр. 28). Записано в 1915 году О. Э. Озаровской от пинежской сказительницы Марии Дмитриевны Кривополеновой, 82 лет.

Текст представляет промежуточный тип между обработками первой и третьей группами. С последней сближает эпизод похвальбы двух «брателков» и вторичный бой богатырей с чудесно ожившей вражеской ратью. Как в большинстве вариантов с этим мотивом, богатыри справляются и с ожившей силой, прибивая «всех до единого», погибают только сами расхваставшиеся богатыри.

Своеобразной чертой варианта является введение в былину в качестве участников битвы донских казаков, что, возможно, обусловлено известной исполнителям эпоса ролью казаков в борьбе с татарами в XVI—XVII веках.

Имя Борис-королевич нередко встречается в былинах как имя татарского посла (Григорьев, I, № 75; III, № 111), иногда как имя сына Ильи Муромца (Кирша Данилов, № 50; Марков, № 94).

- 467 -

При исполнении былины М. Д. Кривополенова ассоциировала изображенное в былине нашествие татар с событиями первой мировой войны. После передачи содержания вражеской грамоты, изложенного в ней требования сдать Киев «без бою, без драки, без сеченья» (стих 62), сказительница прибавила от себя: «Как нынешний ерманец» — интересный штрих, свидетельствующий о живом восприятии содержания героического эпоса.

В записи О. Э. Озаровской не отражено явление последовательного цоканья, сильно выраженное в языке М. Д. Кривополеновой (см. записи ее былин: Григорьев, I, стр. 336—391).

Исполнялась былина на напев № 5.

15. Илья Муромец и Калин. Печатается по тексту № 2 сборника Маркова. Записано А. В. Марковым 19 июня 1899 года на Зимнем берегу Белого моря в деревне Нижняя Золотица от Аграфены Матвеевны Крюковой, 45 лет.

Своеобразная обработка сюжета группы А. Одна из особенностей варианта — использование мотива ссоры в той его версии, когда столкновение происходит из-за шубы, подаренной Илье Муромцу князем. Бояре, завидуя Илье, клевещут на него [ср. с текстом № 257 у Гильфердинга (III), где клевещут чумаки-целовальники в отместку за захваченное Ильей вино]. Далее сюжет развертывается по традиционной композиционной схеме былин с эпизодом ссоры и с участием богатыря Самсона (ср. с текстом № 13 нашего сборника), отличаясь, однако, в подробностях разработки. Так, победу, над Калином Илья Муромец одерживает один, без участия других богатырей, которые спят в это время в шатрах, ничего «не ведают» (стихи 304—309). Нет и рассказа о подкопах и плене Ильи Муромца. Бой с ратью Калина и расправа с ним самим даются более кратко. Но значительно подробнее рассказано о возвращении Ильи Муромца в Киев. В конце дан необычный эпизод большого социального звучания: князь Владимир предлагает Илье высокое положение при своем дворе («я могу сделать тебя князём, боярином»), богатырь отказывается от него, не желая «слушать-то бояр всё кособрюхиих» и предпочитая нести воинскую, богатырскую службу («Лучше буду я ездить по цисту́ полю»).

Вообще вся былина направлена против бояр. Именно из-за них произошла ссора. Когда князь Владимир просит Илью Муромца простить его «виноватого», богатырь подчеркивает, что несправедливое дело князь сделал «не своим умом», а по наущению бояр (стихи 217—218). Каждое упоминание о боярах сопровождается эпитетом «кособрюхие» бояре.

В тексте много оригинальных деталей: сетование Добрыни, когда Илью Муромца заключают в погреб (стихи 81—82), укор богатыря князю, что тот разлучил его с конем, возвращение Воронеюшка, наименование Калина — Каином. Необычен и оригинален образ смертельной усталости Ильи Муромца после битвы (стихи 313—319). Развернуто и ярко изображено само нашествие татар (стихи 93—122).

- 468 -

16. Про татарское нашествие. Печатается по тексту сборника Астаховой (I, № 12). Записано А. М. Астаховой на Мезени в деревне Усть-Низема Лешуконского района 1 июля 1928 года от Максима Григорьевича Антонова, 59 лет.

Текст относится к типу былин о Камском побоище (группа В) — собирание по всем концам земли русских богатырей, изображение общего их участия в бою, в котором главную роль играет Илья Муромец, вторичный бой с ожившей ратью. Но, совпадая с другими былинами данного типа по основным особенностям построения, вариант Антонова представляет оригинальную композицию. В былине творчески использованы мотивы, включаемые обычно в обработки других сюжетов, в соединении с оригинальными деталями, очевидно, плодом собственной фантазии сказителя.

Из былин об Идолище в данный текст перенесено гротескное изображение внешнего облика Идолища (ср.: Григорьев, III, № 51, стихи 29—31; Ончуков, № 20, стихи 19—29; настоящий сборник, №№ 19 и 20). Использование этого образа в самом начале былины сразу создает впечатление страшной угрозы для Руси готовящегося наступления. Это впечатление усилено далее изображением «набора», который производит Идолище перед наступлением, — подробность, не встречающаяся в известных нам вариантах. Далее следует традиционный образ несметной силы врага («По право́й его руки́ да сорок тысячей, По лево́й руки́ да сорок тысячей, Да позади его да чи́слу-сме́ты нет»).

В текст, как и во многие другие былины о татарском нашествии, включен эпизод ссоры, но он не развернут, нет и мотивировки заключения богатыря в погреб. Подробно здесь разработан мотив беспомощности и растерянности князя, причем эпизод упрашивания Ильи близок к разработке его в некоторых былинах о Василии Игнатьеве — троекратное забегание князя перед Ильей, униженная мольба: «Пособи-тко мне думу думати», ответ богатыря: «Ты уж думу думай не со мною, а с боярами, Со боярами да с толстобрюхими» (ср., например: Ончуков, №№ 4 и 18). Образ князя Владимира еще более снижен попыткой загладить свою вину, нанесенное богатырю оскорбление, «бочками зелена́ вина».

Картина пробуждения Ильи и высматривания им силы врага находит параллель в мезенских и печорских вариантах былины о заставе и Сокольнике (см. также: Киреевский, IV, стр. 110, былина о гибели богатырей, стихи 148—156).

Наименование предводителя татарских полчищ Идолищем довольно обычно для былин типа «Камского побоища» (см., например: Марков, №№ 81, 94). Это и способствовало перенесению в них отдельных мотивов былины об Илье Муромце и Идолище (см. указанные тексты у Маркова, а также: Григорьев, II, № 64).

Свободное творческое комбинирование различных эпических мотивов помогло создать талантливому сказителю М. Г. Антонову произведение большой впечатляющей силы. В исполнении чувствовалась глубокая заинтересованность

- 469 -

сказителя темой, его взволнованность, о чем свидетельствуют отчасти его реплики и ремарки. В варианте четко выделен образ Ильи Муромца, оставшегося победителем и во вторичном бою, несмотря на утроение вражеской силы. Грандиозность и трудность борьбы подчеркнута фантастическим образом Идолища о трех головах и длительностью битвы («двенадцать дён не пиваючи и не едаючи»).

Былина исполнялась на напев № 6.

17. Илья Муромец и Кудреванко. Печатается по сборнику Астаховой (I, № 44). Записано И. М. Левиной на Мезени, в деревне Большие Нисогоры Лешуконского района 18 июля 1928 года от Александра Ивановича Палкина, 75 лет.

Текст представляет собой обработку сюжета «Камское побоище». В основном характерен для мезенской традиции (ср. с вариантом № 111 у Григорьева — т. III, из Малых Нисогор), но имеет ряд своеобразных черт. Отличается большими художественными достоинствами. Ярко переданы само нашествие и приезд посла с грамотой к князю Владимиру. Особо подчеркнута растерянность князя: он готов «отступиться» от Киева и бежать в горы. Уговоры княгини Апраксии («пошто же нам с тобой бежать до делышка») и встреча на улице князя с Ильей, возвращающимися с поля, где он разведывал силу врага, необычны. Последний эпизод хорошо оттеняет заботу богатыря о родной земле: сообщение князя о нашествии не является для Ильи неожиданностью — он уже «высмотрел» «силу» Кудреванкову.

Образ Ильи Муромца как героя-спасителя родины дан очень четко и выпукло. Показана его активная и первенствующая роль в обороне (распоряжения Ильи Муромца богатырям), его беспокойство за исход сражения (см. мотивировку традиционного раннего пробуждения Ильи — «зазнобушка была на́ сердци́»). Героические черты Ильи Муромца своеобразно выделяются проходящим через всю былину подчеркиванием старости богатыря: «старый старенькой», «да в то время было ему, старенькому, лет ста семидесяти».

Подобно тексту № 16, и данный текст оканчивается изображением полной победы богатырей во вторичном бою с ратью оживших мертвецов. Мотив поглощения вражеской крови расступившейся землей встречается в прионежских былинах о бое Добрыни Никитича со Змеем (см., например: Гильфердинг, I, № 5; II, № 148).

Имя предводителя татар — Кудреванко обычно в северо-восточной традиции рядом с Калином и Идолищем, оно могло быть перенесено из духовного стиха о Егории храбром, где мучитель Егория иногда называется Кудрианищем.

18—21. Илья Муромец и Идолище

Былины на данный сюжет принадлежат к основному ядру героического цикла о борьбе с иноземными насильниками. Пафос их — в изображении освободительной миссии Ильи Муромца.

- 470 -

В происхождении этих былин много неясного, главным образом в их генетическом соотношении с почти тождественными по сюжету былинами об Алеше Поповиче и Тугарине, а также со «Сказанием о киевских богатырях, как ходили во Царьград...», известным в списках XVII—XVIII веков и отмеченным одновременно как былинными чертами, так и следами книжной обработки. См. различные, порой совершенно противоположные решения этих вопросов у А. Н. Веселовского (Южнорусские былины. СПб., 1881, X, стр 341—380), Вс. Миллера (Очерки, II, стр. 87—168), Б. М. Соколова (Былины об Идолище Поганом, «Журн. Министерства народного просвещения», 1916, № 5), А. В. Позднеева (Сказание о хождении киевских богатырей в Царьград. В кн.: Старинная русская повесть. М. — Л., 1941). Наиболее вероятной нам представляется гипотеза Вс. Миллера о том, что более ранним сюжетом явился сюжет «Алеша Попович и Тугарин», который сложился на основе преданий о борьбе с кочевниками дотатарского периода (конкретно с половецким ханом конца XI века Тугор-ханом) и был приурочен затем, когда образовывался эпический цикл об Илье Муромце, к имени этого богатыря, ставшего самым популярным.

Но если вопросы генезиса сюжета еще окончательно не разрешены, то идейно-художественный смысл былин, их общая направленность совершенно ясны. В Идолище (как и в Тугарине) дан обобщенный образ врага-насильника, бесчинствующего в захваченном им городе. Сюжет известен в двух версиях: в одних былинах изображается, что Идолище насильничает в Киеве, в других место действия — Царьград, и унижение терпит не князь Владимир, как в былинах первой версии, а царь Константин Боголюбов. В первом случае Илья Муромец является в обычной своей роли защитника и спасителя родины от иноземных захватчиков, во втором — он совершает свой подвиг как враг всякого зла и насилия в защиту соседнего и дружественного народа, попавшего в беду (в былинах этой версии могли сказаться отзвуки борьбы Византии и южных славян против турок). В этом отношении характерен укор Ильи Муромца калике — сильному, могучему Иванищу, от которого он и узнает, что Царьград «одолели есть поганыи татарева»: «Силы о тебя есте с два меня... Зачем же ты не выручил царя-то Костянтина Боголюбова?» (см. в настоящем сборнике текст № 19). Ясен смысл этого укора: если у тебя есть возможность защитить подвергшихся насилию, твой долг сделать это.

Основная сюжетная схема всех былин об Илье Муромце и Идолище, независимо от характера версии, в основном устойчива: встреча с каликой, который и сообщает о бесчинствах Идолища в Киеве или Царьграде; мена с каликой платьями и приход Ильи в палаты князя или царя в обличье калики; гротескное изображение чудовищного вида врага («голова, как котел, глаза, как пивные чаши», и т. д.); расспросы Идолища о том, каков богатырь Илья Муромец; насмешки Ильи над прожорливостью Идолища, бросание в Илью кинжалом или ножом и расправа богатыря с врагом. Разные варианты отличаются друг от

- 471 -

друга большей или меньшей степенью разработанности этих основных компонентов и некоторыми отдельными деталями. Сюжет встречается в виде самостоятельной былины (главным образом в Прионежье) и в соединении с другими сюжетами, чаще всего со следующими: о голях, о ссоре с князем Владимиром и о встрече со Святогором. Такие соединения обычны в северо-восточной традиции — в пинежских, мезенских, печорских и золотицких вариантах. Следует обратить внимание также на соединение сюжета с былиной о Соловье-разбойнике в рукописных вариантах XVIII века. Чудовищный образ Идолища и эпизод столкновения с ним Ильи Муромца находим (но в менее разработанном виде, чем в устных вариантах) в текстах «Сказания о киевских богатырях...» (см.: Тихонравов — Миллер, стр. 49—50; Миллер, стр. 281).

Варианты: Киреевский, I, стр. XXI (пр.), XXXIV (пр.); IV, стр. 18, 22; Рыбников, I, №№ 6, 24, 62, 87 (пр.); II, №№ 118, 140; Гильфердинг, №№ 4, 22, 48, 63 (к.), 120 (к.), 144, 178, 186, 196, 218 (к.), 232 (к.), 245; Марков, №№ 43, 44 (к.), 69 (к.), 92 (пр.); Григорьев, I, №№ 90, 112, 138 (к.); III, №№ 19, 45 (к.), 51 (к.), 114 (к.); Ончуков, № 20 (к.); Тихонравов — Миллер, стр. 22; №№ 7 (к.), 13; Миллер, №№ 3 (к.), 4, Прилож., № 9; Кривополенова, № 3 (Озаровская, стр. 36); «Этнография», 1927, 2, стр. 313 (пр.); Астахова, I, №№ 5 (пр.), 47 (пр.), 78, Прилож. № 2; II, № 124, стр. 350—351; Леонтьев, № 2; Парилова — Соймонов, №№ 18, 32; Конашков, № 2; Крюкова, I, № 7; Соколов — Чичеров, №№ 6, 44 (пр., к.), 53 (к.), 77 (к.), 238, 248 (к.), 255 (к.), 269 (пр., к.).

18. Илья Муромец и Идолище. Печатается по сборнику Рыбникова (I, № 6). Текст записан в 1860 году в селе Кижи Петрозаводского уезда от Трофима Григорьевича Рябинина, 67 лет. А. Ф. Гильфердингом эта былина от Т. Г. Рябинина записана не была.

Принадлежит к той группе былин на данный сюжет, в которых действие происходит в Киеве. Несмотря на свою краткость, текст содержит все основные традиционные эпизоды, но они не развернуты. В частности, отсутствует гротескное изображение Идолища. Столкновение с ним Ильи происходит не на пиру у князя Владимира, а в палатах на княженецком дворе, куда вселилось Идолище. Достоинства варианта в его простоте и выразительности.

19. Илья Муромец и Идолище. Печатается по сборнику Гильфердинга (I, № 48). Записано 26 июля 1871 года от крестьянина деревни Бураковой Пудожского уезда, Никифора Прохорова, 51 года.

Представляет иную, чем текст № 18, версию сюжета — действие отнесено в Царьград. В противоположность рябининскому тексту все эпизоды обстоятельно разработаны. Три раза повторяется гротескное изображение Идолища, два раза говорится о разгроме, произведенном им в Царьграде, ярко выделены прожорливость Идолища и его сила: брошенный им нож с такой силой выбивает дверь,

- 472 -

что та перебивает находящихся в сенях татар. Все это создает образ страшного и отвратительного врага и тем самым еще более выделяет подвиг Ильи Муромца.

В былину искусно включен мотив обличения князя Владимира, который не ценит и не бережет своих богатырей, верно ему служащих. Это сильнее подчеркивает патриотизм Ильи: несмотря на свою обиду, Илья Муромец не остается в Царьграде и возвращается в Киев. Поэтому упоминание «Русии» в наказе Ильи Муромца Иванищу («Впредь ты так да больше не делай-ко, А выручай-ко ты Русию от поганых») возможно рассматривать не как случайную подстановку слова Руси в памяти певца по смешению двух версий сюжета (как это предполагал А. Н. Веселовский; см.: Южнорусские былины. СПб., 1881, I, стр. 58), а как заключительный штрих в обрисовке патриотического образа Ильи Муромца: возвращаясь в Киев, он думает об опасности татарского вторжения и на Русь и о богатырском долге защищать ее.

В советское время былина в редакции Н. Прохорова была записана от одного из учеников его, хорошего сказителя Пудожского района И. Т. Фофанова (см. сборник Париловой — Соймонова, № 18), который, помимо значительных сокращений (на 90 стихов), произвел еще характерное изменение: перенес действие в Киев, к князю Владимиру.

20. Илья Мурович и чудище. Печатается по тексту сборника Озаровской (стр. 36). Записано О. Э. Озаровской в 1915 году от пинежской сказительницы Марии Дмитриевны Кривополеновой.

Как и текст Н. Прохорова (см. № 19), относится к версии с Царьградом, но имеет свои характерные особенности: о беде, которая случилась в Царьграде, Илья Муромец узнает еще в Киеве («Перепахнула вестка... во тот же как ведь Киёв-град») и спешит на выручку князя «Костянтина Атаульевича», захваченного в плен и скованного «железами немецкима»; от калики о чудище в Царьграде Илья, таким образом, узнает по дороге уже вторично; чудище не только смеется над предполагаемым бессилием Ильи Муромца, но и угрожает вторжением в Киев и расправой с Ильей Муромцем; после убийства чудища Илью схватывают враги и заковывают в «жалеза», но богатырь ломает их и рвет путы, перебивает всю «силу» и освобождает царя с княгиней.

Таким образом, текст очень своеобразен, он значительно отступает от традиционной схемы, представленной прионежскими вариантами. Он очень выразителен: ярко даны героический образ Ильи Муромца и отвратительный, страшный и вместе с тем смешной образ самонадеянного чудища.

Как и в тексте № 14, в данном тексте не отражено последовательное цоканье — характерная черта речи М. Д. Кривополеновой (см. записи ее былин 1899 года: Григорьев, I, стр. 336—391).

Былина исполнялась на напев № 8.

21. Илья Муромец в изгнании и Идолище. Печатается по тексту № 43 сборника Маркова. Записано в июле 1899 года в деревне Нижняя Зимняя Золотица от Аграфены Матвеевны Крюковой, 45 лет.

- 473 -

Вариант объединяет тему о борьбе с Идолищем с темой ссоры, причем очень своеобразно: по доносу «бояр кособрюхих» князь Владимир изгоняет Илью Муромца из Киева, и богатырь уезжает на родину, в село Качарово к родителям; именно этим изгнанием, вестью о том, что нет в живых Ильи Муромца, и вызвано нашествие Идолища.

Рассказ о нашествии развернут в плане былин о Калине-царе: Идолище шлет к князю Владимиру посла с требованием сдать Киев и самому «выбираться» из палат. Далее опять введены оригинальные мотивы: князь Владимир беспрекословно выполняет требование, выбирается из палат на кухню и стряпает на Идолище; Илью Муромца же в это время терзают недобрые предчувствия, он покидает родителей и едет в Киев. В дальнейшем повествовании очень ярко выделен мотив унижения князя: когда в пришедшем калике князь Владимир узнает Илью Муромца, он падает ему в ноги и просит прощения; Илья Муромец обещает выручить его из неволи.

В традиционный диалог Ильи Муромца с Идолищем тоже внесена своеобразная деталь: мнимый калика сообщает Идолищу «весть нерадосьню» — о том, что Илья Муромец «живёхонёк» и «здорове́шенёк», он «полякует» в чистом поле, назавтра собирается приехать в Киев-град. Это сообщение и вызывает вопрос Идолища, каков Илья Муромец.

Заканчивается былина традиционно: Илья убивает Идолища шляпой калики, а затем рубит «силу татарскую». И опять новая деталь: князь Владимир собирает «почестен пир» специально для Ильи Муромца.

Таким образом, текст отличается стройной композицией, логически развивающей действие, и оригинальными деталями. А. М. Крюкова, по ее словам, усвоила эту былину от своего свекра Василия Леонтьевича Крюкова, который, как и его брат Гаврила, были одними из лучших сказителей Зимней Золотицы в конце XIX века и в 1900-е годы. В аналогичной редакции былина больше собирателю не встретилась. Вариант, записанный от Гаврилы Леонтьевича (Марков, № 69), дает пример другой контаминации: соединяет сюжет об Идолище с былиной о нападении на Илью Муромца разбойников, столкновение же с Идолищем переносит в город Любов к Любову-царю (от испорченного «Боголюбова»). Так, в одной семье сказителей были известны обе версии былины.

22—28. Илья Муромец и чужеземный богатырь-нахвальщик

Данные тексты представляют разработку темы о бое Ильи Муромца с иноземным богатырем, похваляющимся захватить и разорить Киев. Эти былины входят в основное ядро героического эпоса. Они получили широкое распространение во всех районах бытования былин.

Кирша Данилов, № 50 (к.), (Киреевский, I, стр. 11); Киреевский, I, стр. 7, 46, 52; IV, стр. 6, 12; Рыбников, I, 80; II, №№ 117, 177;

- 474 -

Гильфердинг, №№ 46, 77, 114, 219, 226, 246, 265 (к.); «Саратовский сборник», т. I, 1881, стр. 120 (отр.); Марков, №№ 4, 70, 94 (к.), 98; Григорьев, I, №№ 2, 5, 8, 26, 129 (к.); II, №№ 76, 87; III, №№ 4, 16, 32, 42, 60, 64, 85, 88, 92, 113; Ончуков, №№ 1, 6; Марков, Маслов, Богословский, II, стр. 45; Тихонравов — Миллер, №№ 14, 31 (к.); «Живая старина», 1906, I, отд. II, № 5; Миллер, Прилож., № 10; Панкратов, стр. 6; «Этнографическое обозрение», 1915, № 1—2, стр. 102; Гуляев, 1952, № 7, 8; Астахова, I, №№ 2, 11, 20, 40, 57, 70, 79, 87; II, стр. 357, 399, 674; Соколов — Чичеров, №№ 4, 175, 247; Иван Рябинин-Андреев, № 3; Леонтьев, № 3; Парилова — Соймонов, № 19; Крюкова, I, №№ 10, 14; II, № 63.

Былины сложились на основе исторического военного быта древней Руси. Они сохранили воспоминания о борьбе со «степью», о встречах с чужеземными богатырями-врагами «в поле», о фактах единоборства, о русских сторожевых постах.

Большинство вариантов тему единоборства с богатырем-нахвальщиком разрабатывает как повествование о бое отца с неузнанным сыном — древний сюжет, известный эпосам многих других народов (иранским — «Шах-намэ», германским — «Песни о Гильдебранте», эстонским — «Кивви-аль» и др.). Приурочение сюжета к Илье Муромцу дало возможность показать глубокий патриотизм народного героя еще с одной стороны: Илья беспощаден к врагам родины и убивает своего сына, когда убеждается в неискоренимости в нем злого начала, в том, что он опасен для родной земли. Эту идею эпоса хорошо выразила в наше время Марфа Крюкова, передавая размышления Ильи Муромца над мертвым Подсокольником. Илье жаль сына, но он считает, что должен был его уничтожить —

Нет бы сам ты многих убил бы всё,

Ты разрушил [бы], знаю, славный Киев-град.(«Советский фольклор», № 6, М. — Л., 1939, стр. 180).

Некоторые былины эпизоду встречи Ильи Муромца с сыном предпосылают рассказ о матери чужеземного богатыря, о его рождении и детстве (см. кулойские и мезенские варианты). Варианты, в которых отсутствуют покушение на жизнь отца и убийство сына, очень редки (см.: Гуляев, 1952, №№ 7, 8; Григорьев, III, № 88; в последнем говорится, что Илья Муромец после узнавания сына везет его в Киев к князю Владимиру).

Значительно меньше записано былин на тему о бое Ильи Муромца с иноземным богатырем-нахвальщиком, в которых отсутствует мотив узнавания сына (см. образцы таких обработок в нашем сборнике, № 22, и у Маркова, № 98). Вероятнее всего, что эти былины — не позднейшая переработка сюжета о бое Ильи Муромца и сына, с выпадением мотива узнавания, а параллельно складывавшиеся былины на основе той же исторической обстановки.

- 475 -

Вследствие широкого распространения былин о встрече с чужеземцем во многих районах, сложились различные композиционные типы обработок, разнообразные вариации отдельных эпизодов. По особенностям построения можно отметить две основные группы: 1) с развернутым описанием заставы и особой композицией выезда Ильи Муромца (предварительный отвод одних богатырей и безрезультатный выезд других) и 2) без описания заставы, с изображением действий одного Ильи Муромца, просто встречающегося с врагом в поле. Первый тип преобладает в северо-восточной традиции (мезенские, беломорские, печорские варианты), к которой отчасти примыкают и кенозерские обработки, второй — в Прионежье. В северо-восточных былинах подробнее изображены и охотничьи атрибуты чужеземного богатыря (ловчие звери и птицы), в соответствии с чем его постоянное имя — Сокольник или Подсокольник. В прионежских, западносибирских и в былинах из других районов имена разнообразны (Збут, Бориско, Михайло, Василий, Кузьма Семерцянинов, рядом с Сокольником и Соло́вником — измененное Сокольник). Выделяется уникальная былина в репертуаре сказителей Рябининых, в которой изображена встреча Ильи Муромца не с сыном, а с дочерью.

В былинах с описанием заставы даются обычно характеристики охраняющих Киев богатырей, иногда по их личным свойствам (Самсон Колыбанов — «роду-то сонливого», Мишка Торопанишка — «роду торопливого» и т. п.; см., например: Ончуков, стр. 8), иногда с определенным социальным содержанием (см. наш сборник, №№ 22 и 24). Неприступная застава богатырская, от которой «ни конному, ни пешому проходу нет», «ни ясному-ту соколу проле́ту нет» (Марков, стр. 502) — один из самых замечательных образов героического эпоса, ярко выделяющий идею богатырского долга, обороны родной земли. Некоторые сказители особенно любовно развивают этот патриотический образ. Таково, например, замечательное, живописное и величавое начало былины о Подсокольнике М. Г. Антонова (Астахова, I, № 11), в котором идея «заставы» искусно выделена эпическим повторением:

На гора́х ли гора́х ли да на укатистых,

На крутых горах да на желты́х песка́х,

Да там стоял шатер нов белополо́тняной,

Да как во том шатре новом белополо́тняном

Тут стояли могуции богатыри́,

Да берегли-стерегли стольне Киев-град,

Да стольне Киев-град,

Да славной Киев-град,

Да стольнё-киевской.22. [Илья Муромец на заставе богатырской]. Печатается по сборнику Киреевского (I, стр. 46). Записано Кузмищевым в Шенкурском уезде Архангельской губ. и доставлено П. В. Киреевскому от М. П. Погодина.

- 476 -

Данный текст может рассматриваться как образец разработки темы единоборства Ильи Муромца с богатырем-нахвальщиком без привнесения в него мотива встречи с незнаемым сыном. Былина замечательна острой социальной характеристикой богатырей на заставе как представителей различных общественных слоев и сословий. На фоне сатирической характеристики бояр, попов и «долгополых» (подразумеваются подьячие) четко выделяется образ Ильи Муромца, единственно безупречного из всех богатырей. Ему уступает в силе и храбрости даже Добрыня Никитич. Испуг Добрыни дан здесь не для снижения образа самого Добрыни, а именно для выделения особо высоких богатырских качеств Ильи Муромца: в таком чрезвычайно трудном и опасном деле, как предстоящий бой с нахвальщиком, может успеть только Илья. «Больше некем заменитися, Видно ехать атаману самому!» — говорит сам Илья после возвращения Добрыни. Трудность совершенного подвига подчеркивается и последними словами Ильи Муромца:

Ездил во́ поле тридцать лет, —

Экого чуда не нае́зживал!Характерна и такая деталь, отмечающая отличие Добрыни от Ильи: Добрыня высматривает чужеземца «из трубочки серебряной», Илья Муромец — «из кулака молодецкого».

Интересен мотив получения силы от земли: «Лежучи́ у Ильи втрое силы при́было» (тема Антея).

Былина замечательна также картиной самого боя, сохранившей типические черты воинских схваток эпохи феодализма.

23. Рождение Сокольника, отъезд и бой его с Ильей Муромцем. Печатается по тексту сборника Григорьева [III, № 64 (368)]. Записано А. Д. Григорьевым в 1901 году на Мезени, в деревне Кильца от Ивана Алексеевича Чупова, в возрасте около 30 лет.

Текст принадлежит к той группе северо-восточных вариантов, которые начинаются с рассказа о рождении Сокольника (Подсокольника). Некоторые варианты включают еще насмешки детей над происхождением Сокольника (см., например: Григорьев, III, № 88), что и мотивирует его отъезд (хочет разыскать отца), а также вводят изображение богатырской силы молодого Сокольника, которое дается в традиционном эпическом плане («кого возьмет за руку — руку выдернет, кого ухватит за ногу — ногу выставит»; например: Григорьев, III, № 42). Таким образом, эти варианты переносят до известной степени внимание с Ильи Муромца на Сокольника. В нашем варианте нет этих подробностей, предыстория дана кратко, и внимание сосредоточено на основной части произведения — на встрече Сокольника с Ильей Муромцем.

Более сокращенно, чем в некоторых других вариантах (см. предыдущий текст), дается и эпизод выбора богатыря для поездки вдогонку за чужеземцем. Богатыри на заставе характеризуются по их личным качествам. Разработка

- 477 -

встречи, боя и развязки — традиционна. Вариант — хороший образец мезенской традиции.

24. Бой Ильи Муромца с сыном. Печатается по тексту № 4 сборника Маркова. Записано А. В. Марковым на Зимнем берегу Белого моря в деревне Нижняя Зимняя Золотица в июне 1899 года от Аграфены Матвеевны Крюковой, 45 лет.

По словам сказительницы, она усвоила эту былину от своего дяди Ефима еще в ранней молодости на своей родине, в деревне Чаваньга на Терском берегу Белого моря. Действительно, текст отмечен некоторыми своеобразными чертами, которые отличают его от беломорских обработок.