- 420 -

НАПЕВЫ БЫЛИН ОБ ИЛЬЕ МУРОМЦЕ

Прилагаемые напевы былин об Илье Муромце взяты из различных источников и отражают две основных народных традиции музыкального воплощения русского былинного эпоса.

По виду исполнения былин эти традиции различаются как «одноголосная», или «сольная», и «многоголосная», или «хоровая».

В связи с местами преимущественного распространения первая из этих традиций получила наименование «северной», вторая — «южной», или «донской», так как наиболее яркое свое воплощение она нашла среди донского казачества.

История собирания былинного эпоса складывалась так, что поначалу только северная эпическая песня явилась предметом изучения и публикации, именно ей в литературе было присвоено наименование былины и только она считалась подлинным образцом русского народного эпоса, уходящего своими корнями в глубину веков.

Хоровые многоголосные былины впервые нашли свое достоверное отражение в фонографических записях А. М. Листопадова, начавшего свою деятельность в девяностых годах и посвятившего затем весь труд своей жизни изучению и собиранию донской казачьей песни.

Следует оговорить то, что девятисотые годы явились годами завершения длительной полемики о многоголосной природе русской народной песни. Именно в эти годы благодаря трудам известной собирательницы Е. Э. Линевой, впервые применившей для записей песен фонограф, богатство и своеобразие русского народного многоголосия было доказано как неопровержимый факт. В свете этого доказательства, равного по своему значению большому научному открытию, критически пересматривались и переоценивались выпущенные ранее сборники одноголосных записей народных песен. Одноголосная форма этих записей объяснялась как случайная, явившаяся следствием невозможности точной записи на слух сложной многоголосной песенной ткани, что приводило собирателей к вынужденной необходимости записывать песню от одного исполнителя.

Будучи горячим поборником признания многоголосной природы русской народной песни и наблюдая хоровое исполнение донских былин, А. М. Листопадов

- 421 -

взял под сомнение и одноголосную природу северных былинных напевов, склоняясь объяснить их одноголосие теми же причинами, которые лежали в основе одноголосной формы песенных записей, т. е. отказом собирателей от записей хорового исполнения на слух и вынужденным их обращением к одному исполнителю. Свои взгляды А. М. Листопадов изложил в критической статье, которая под названием «О складе былин северных и донских» помещена в первой части I тома его капитального труда «Песни донских казаков».1

Не касаясь спора о многоголосной природе русской народной песни, который давно и безоговорочно решен, а рассматривая лишь былинные напевы, мы можем сказать, что, с нашей точки зрения, спор об одноголосной или многоголосной природе былин попросту неправомерен, так как одна и другая былинные традиции являются различными формами выявления художественного содержания и каждая из них имеет свою природу.

В чем же заключаются характерные особенности напевов северных былин и какова природа их музыкального языка?

Одноголосное исполнение северных былин не случайно. Оно вытекает из существа эпического жанра и доносит до наших дней изначальные древнейшие формы его художественного выявления, так как в основе эпоса лежит повествование о событиях.

Воплощение повествования в поэтические образы и стройную форму стиха появляется как следствие стремления запечатлеть наиболее значительные события и сохранить память о них для будущих поколений.

Важность и общественная значимость содержания, равно как и поэтическая форма повествования, требует особых средств произнесения текста, особой организации его интонирования, а именно — приподнятой, размеренной декламации.

Всякой декламации свойственен распевный характер; один шаг отделяет ее от музыки, которая закрепила бы звуковысотный контур речи в точно интонируемой мелодии. Творческая инициатива народа преодолевает этот шаг, прокладывая «музыкальное русло», по которому идет и развивается такое важнейшее жанровое ответвление эпоса, как «поющееся» сказание, впечатляющее и содержанием поэтического текста и выразительностью его музыкальной декламации. Северные былины представляют собой именно такие «поющиеся» сказания, использующие выразительные средства музыки, но основными корнями своими уходящие в слово, в повествование, в рассказ.

Содержание северных былин, определяющее их ценность и назначение, лежит в развернутом поэтическом тексте. Их напевы служат лишь формой декламации, способствующей донесению слова, создающей настроение, располагающее к сосредоточенному, углубленному слушанию.

- 422 -

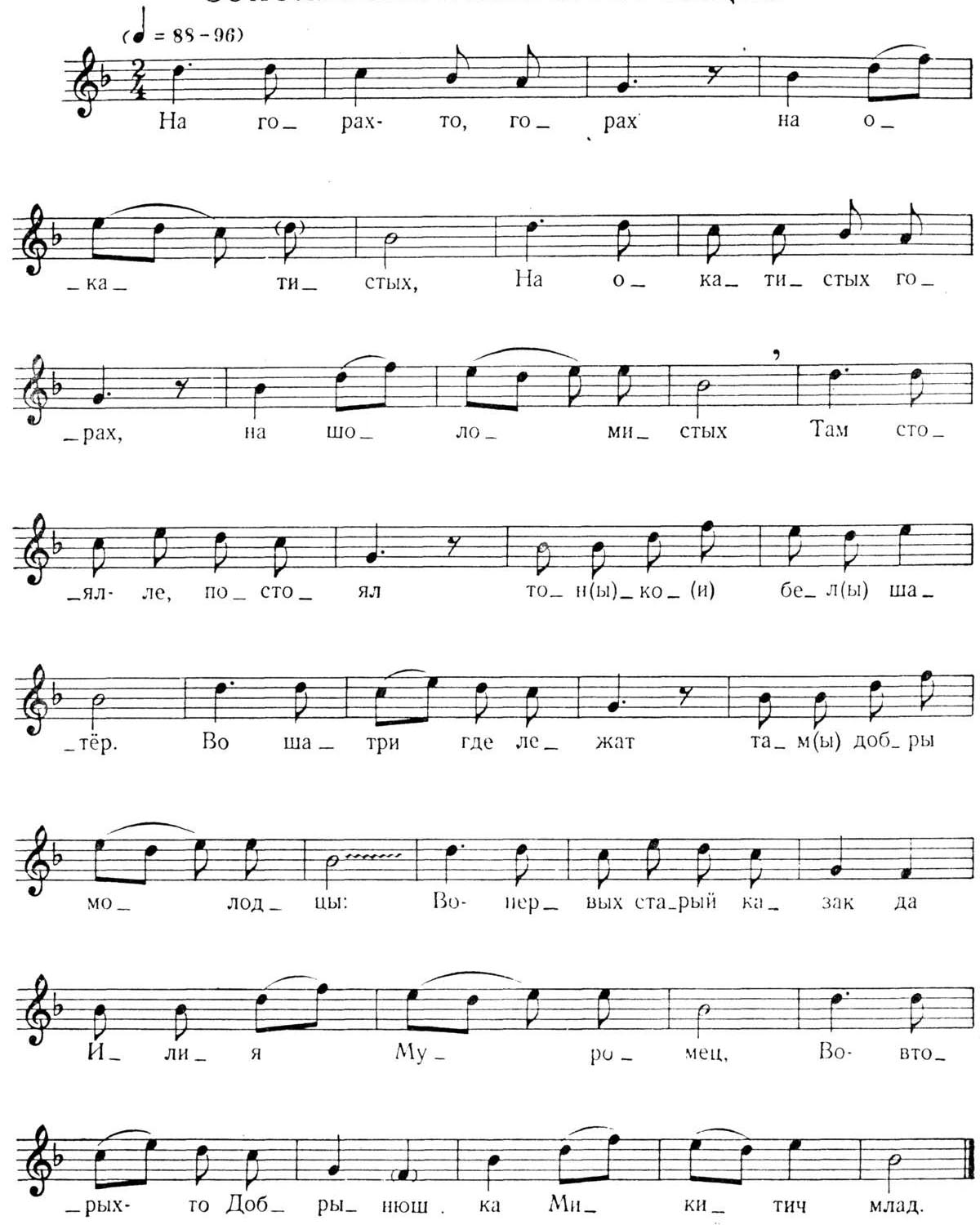

Типичным и ярким образцом напева северных былин может служить напев, записанный от Петра Ивановича Рябинина-Андреева, представителя четвертого поколения прославленной семьи заонежских сказителей (напев № 1). На этот напев исполнялось большинство былин и старшими Рябиниными — Трофимом Григорьевичем, Иваном Трофимовичем и отцом Петра Ивановича — Иваном Герасимовичем Рябининым-Андреевым, в частности былины, включенные в настоящий сборник — №№ 6, 13, 26, 31 (вероятно, и № 18).2

В мелодическом рисунке этого напева отчетливо видны истоки речевой интонации. Если мы прочтем поэтический текст данной былины, вслушиваясь в колебания нашей интонации, обусловленные смыслом и строем речи, а затем обратимся к указанному напеву, мы увидим, что его звуковысотные отклонения полностью совпадут с контуром нашей речи. Но как прекрасно, как выразительно воплотится речь в мелодии! Лаконичный и простой напев, являясь удобной и естественной формой произнесения слов, дополнит их содержание ощущением величавого спокойствия и глубокой задумчивости, заложенным в музыкальном образе.3

Этот музыкальный образ не связан с конкретным сюжетом былины. Он раскрывает лишь общий характер повествования, развертывающего перед слушателями картины далекого и славного прошлого.

Отсутствие связи музыкального образа с конкретным сюжетом повествования дает возможность использовать один напев для исполнения былин различного содержания, сходных лишь по общему характеру и структуре стиха. Вследствие этого каждый сказитель для исполнения даже разнообразного и богатого эпического репертуара применяет только два-три напева. Музыкально одаренные исполнители создают свои, оригинальные напевы, менее одаренные используют напевы, ставшие наиболее распространенными в их округе и характеризующие местный традиционный стиль.

В основе мелодического рисунка былинных напевов, как уже говорилось, лежит речевая интонация. В ряде напевов эта основа чувствуется и сейчас. Однако в процессе многовековой жизни былин, тем более в связи с переходом былинного жанра в традицию, передающую былины из поколения в поколение, но не создающую их заново, живая связь речи и напева у некоторых сказителей нарушалась, и для исполнения былин они пользуются не живой формой «омузыкаленной» речи, а условно применяемыми попевками, взятыми из различных жанров народной песни.

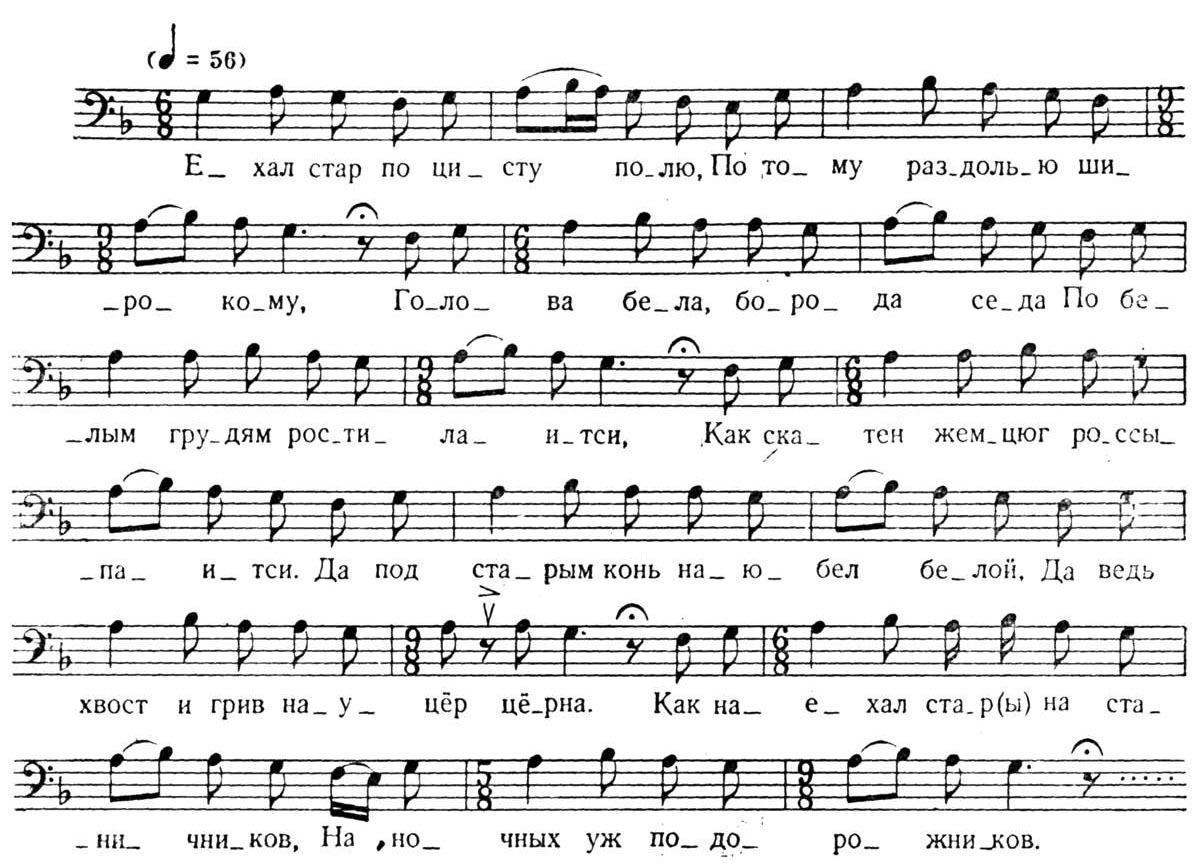

Напевы северных былин лаконичны. Их протяженность определяется обычно формальными моментами связи со стихотворным текстом. Наиболее часто встречаются

- 423 -

напевы, протяженность которых равна одному стиху, т. е. одной строке поэтического текста (напевы №№ 3, 5, 6 и др.).

Реже встречаются напевы, равные двум стихам и как бы состоящие из двух «однострочных» фраз (№№ 1, 8). Иногда исполнители повторяют вторую фразу напева несколько раз до логического завершения основной мысли излагаемого поэтического текста. Еще реже встречаются развитые «трехстрочные» напевы.4

Многие сказители имеют свой, только им присущий стиль музыкального воплощения былинного эпоса. Свои местные традиции исполнения имеют отдельные области, особенно такие, как Заонежье, Печора, Мезень. Однако все эти различия, проявляясь в деталях, не изменяют тех основных черт северной былины, о которых говорилось выше.

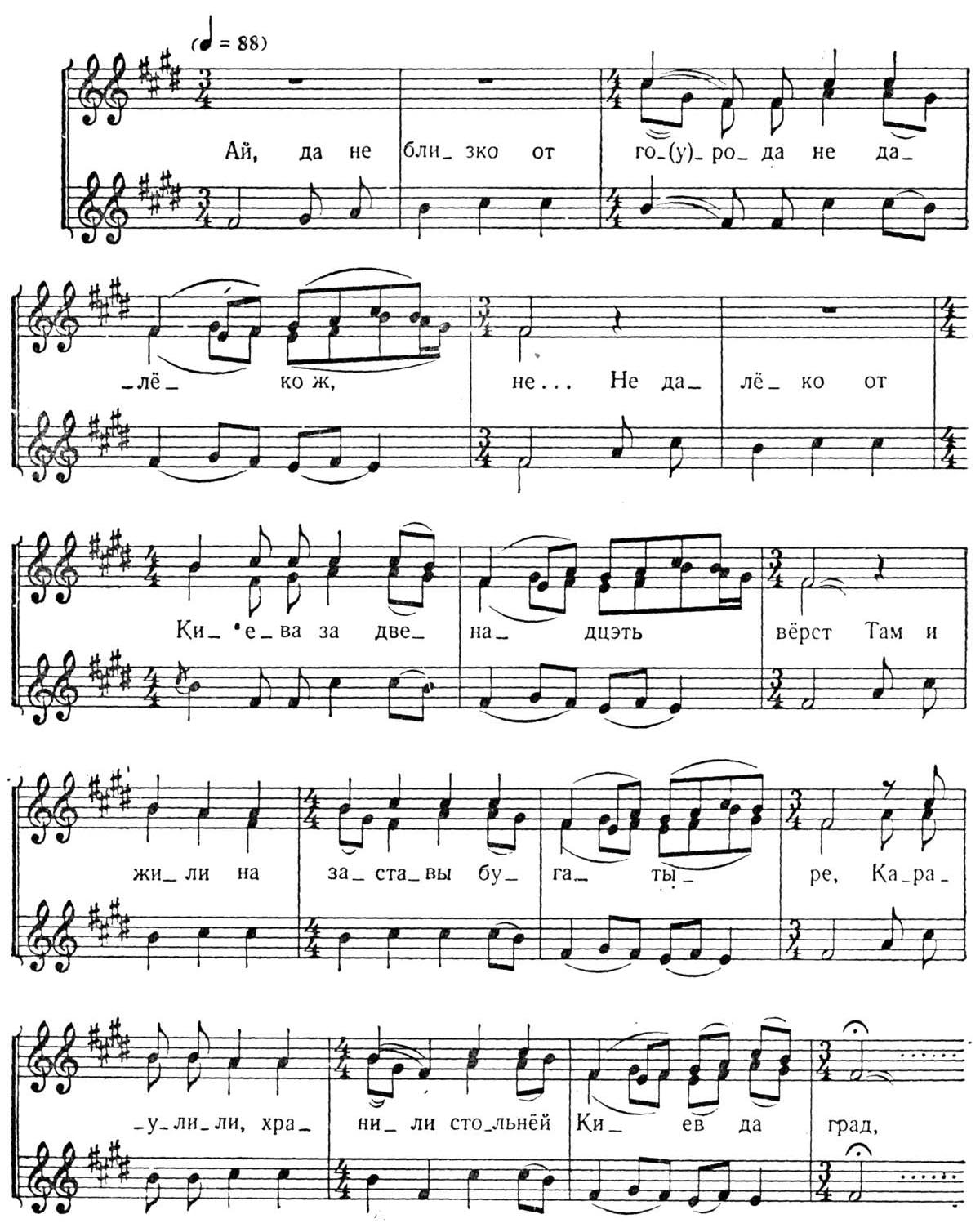

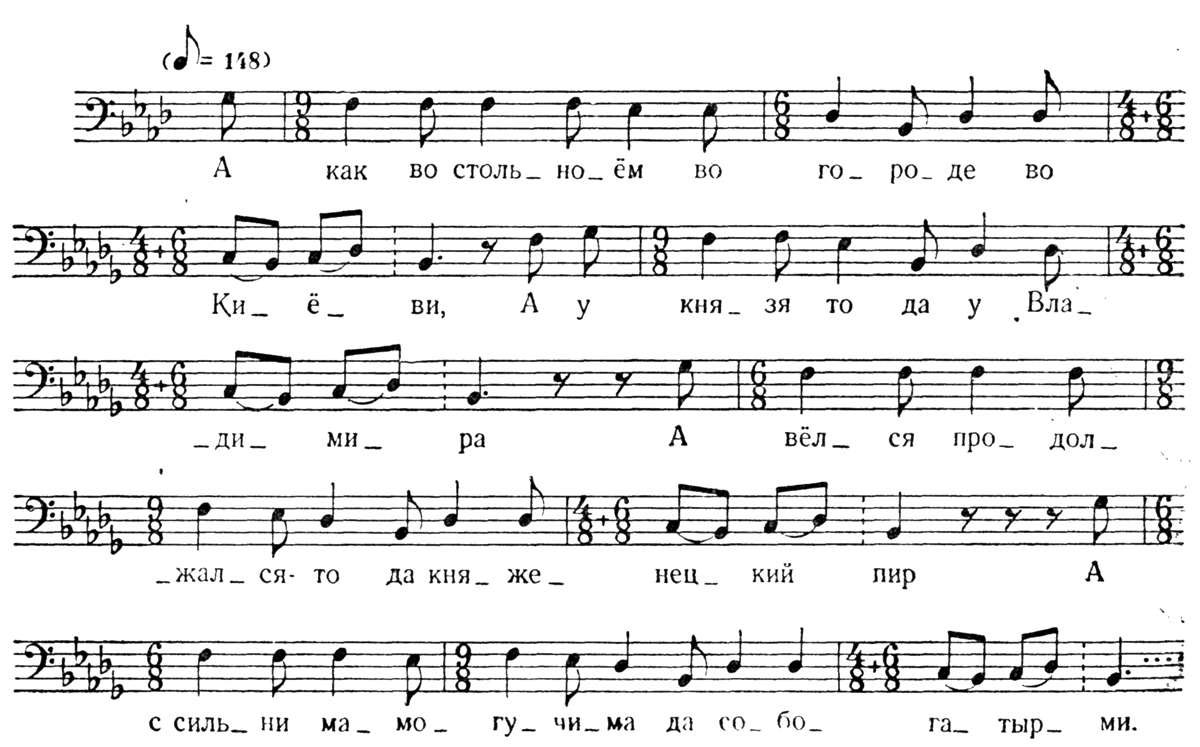

Музыкальная природа хоровой былины иная. Хоровая былина — это прежде всего песня, в которой развернутый, многогранный в своем эмоциональном выражении музыкальный образ имеет не меньшее значение, чем текст.

Напев хоровой былины уже не является формой декламации, и его содержание вытекает непосредственно из поэтических образов текста. Именно поэтому напевы хоровых былин оказываются неразрывно связанными с определенными текстами, именно поэтому в хоровых былинах каждый былинный сюжет имеет свое музыкальное воплощение.

Структура стиха в хоровых былинах не подчиняет себе ритмо-метрическое строение напева, а сама во многом уступает интересам мелодии. В интересах широкого мелодического развития хоровая былина сокращает и протяженность своего поэтического текста.

Таковы основные черты одноголосной и хоровой былинных традиций, представляющих собой две различные по природе, но равнозначные по значению и ценности формы проявления народного гения в области создания музыкального эпоса.

Приведенные в музыкальном приложении напевы былин не являются иллюстративным материалом к поэтическим текстам, представленным в антологии. Музыкальное приложение ставит своей задачей ознакомить читателей с лучшими и разнообразными напевами былин об Илье Муромце для того, чтобы углубить их представление о народном эпосе, осветив, хотя бы вкратце, его музыкальные формы.

- 424 -

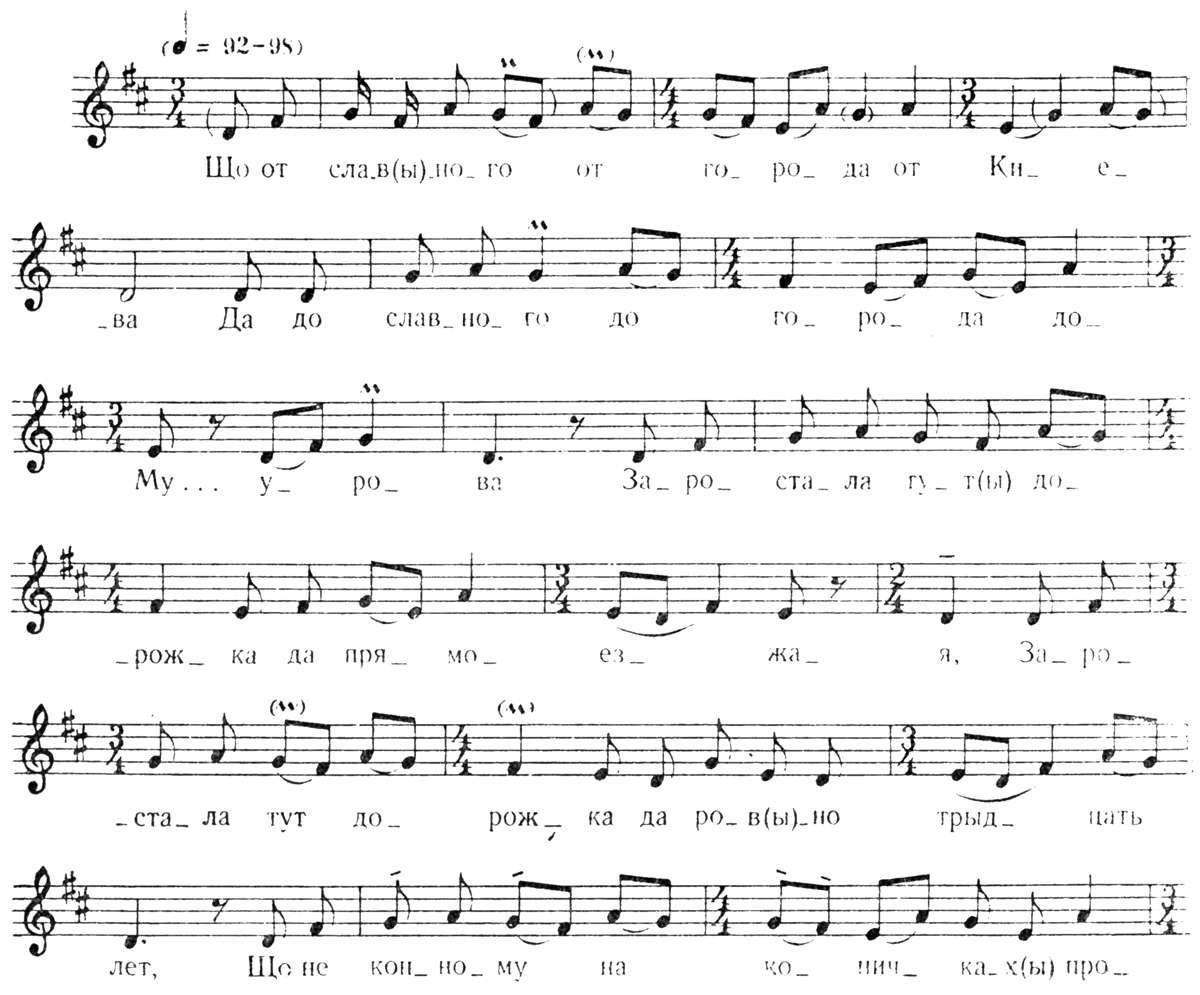

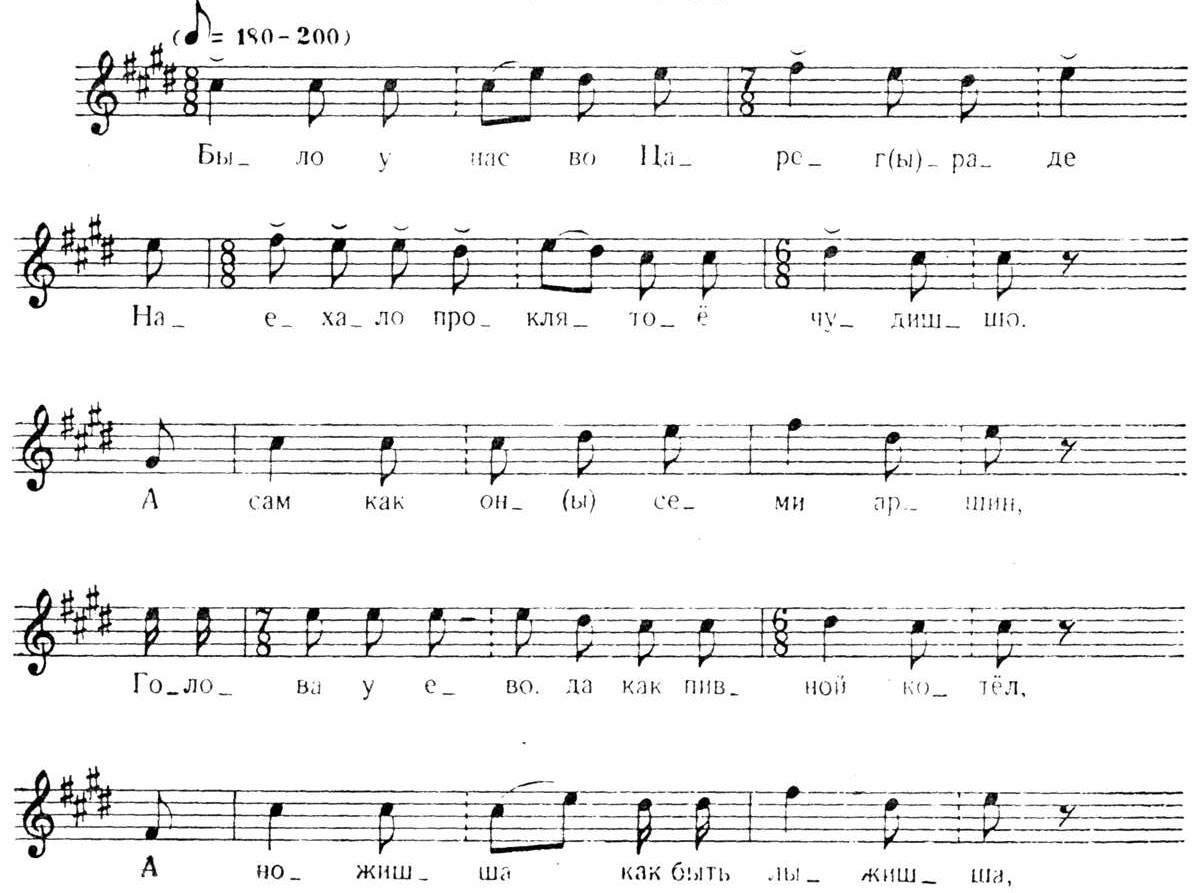

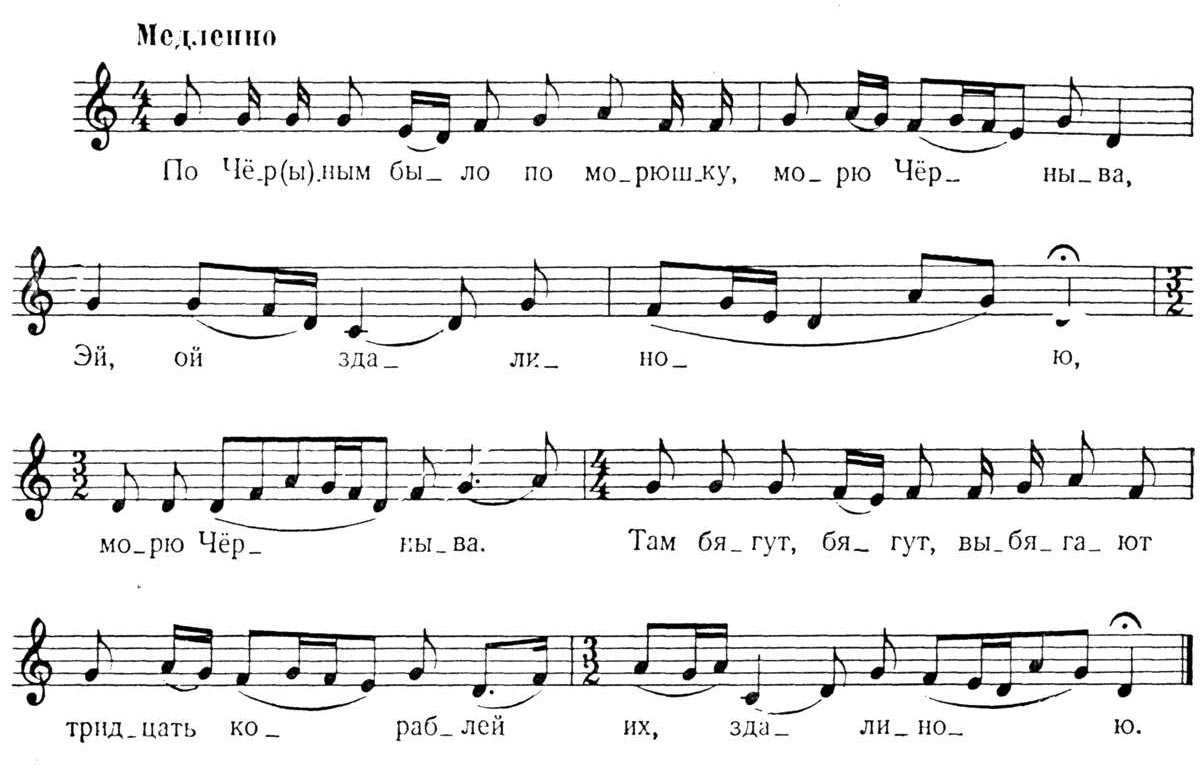

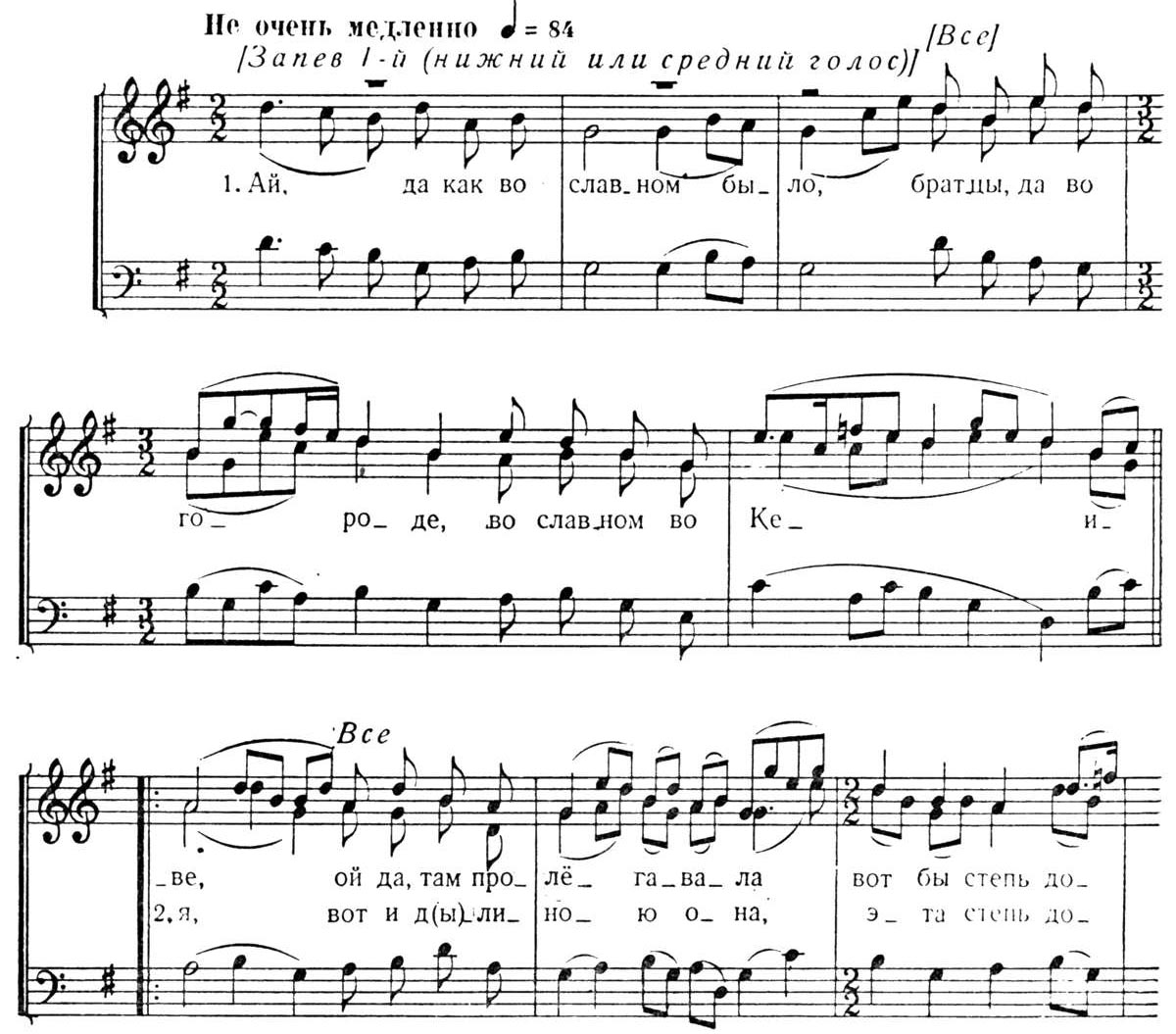

1. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

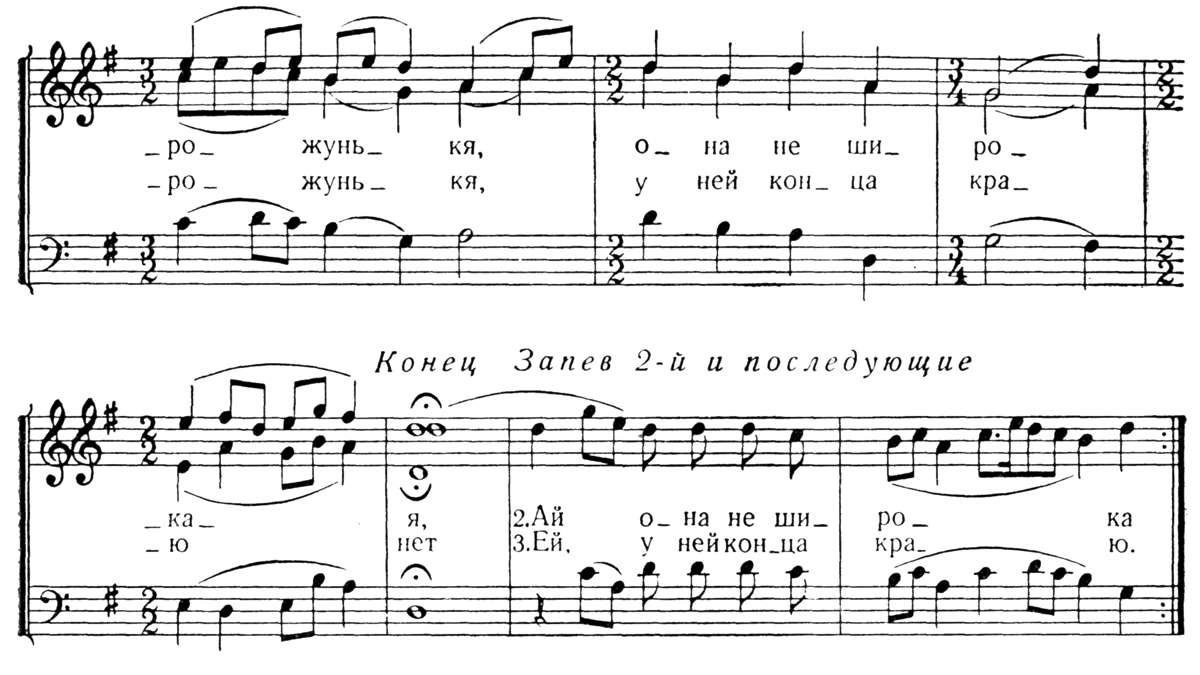

2. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ИЛЬИ МУРОВИЧА

- 425 -

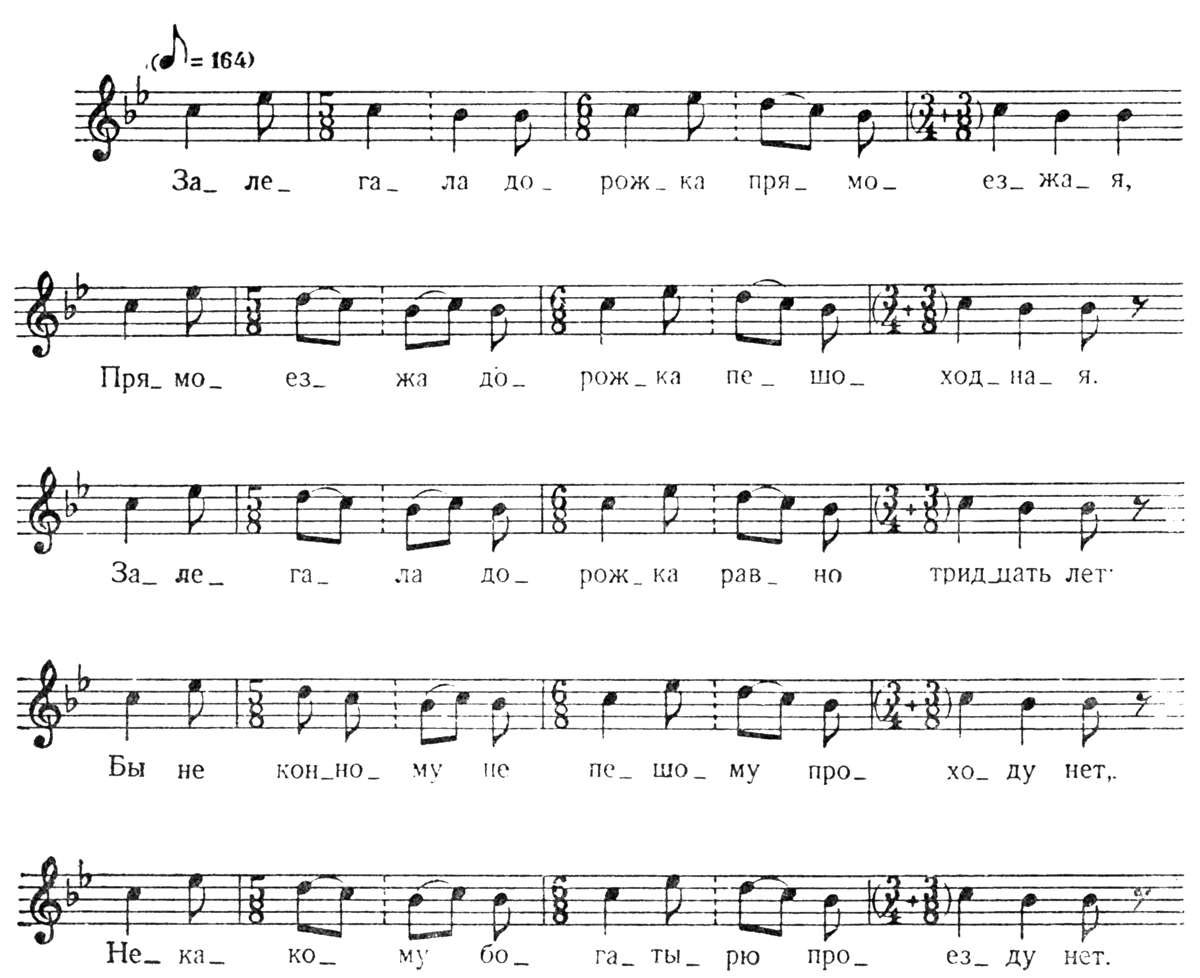

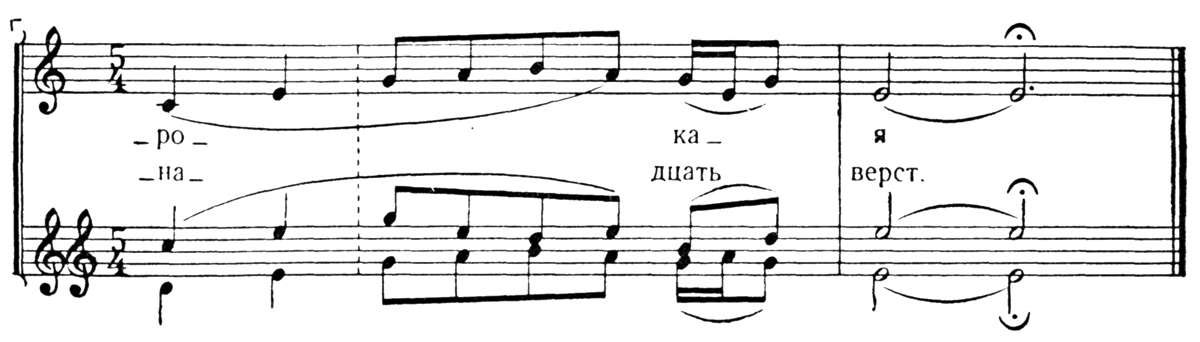

3. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ИЛЬИ МУРОМЦА

- 426 -

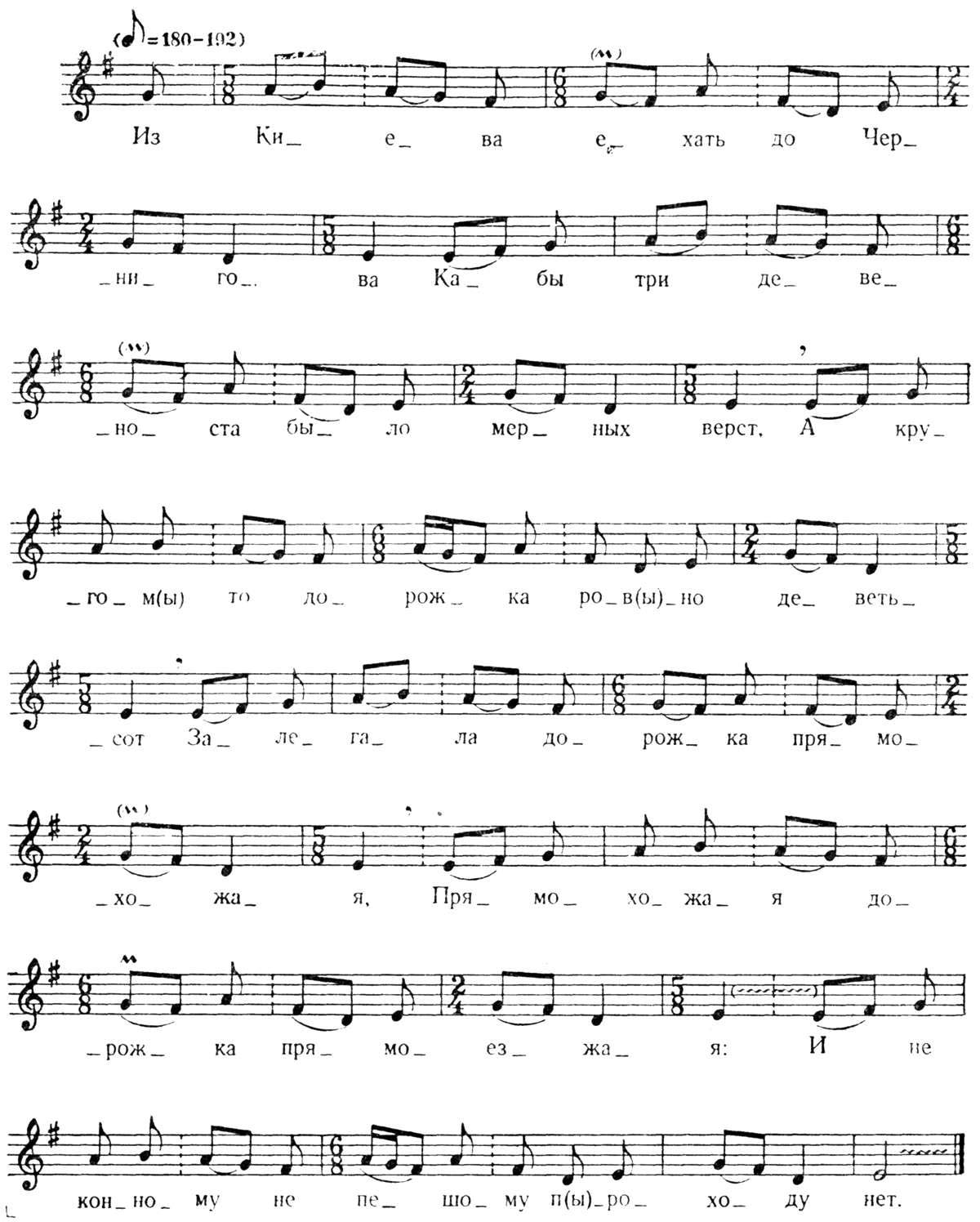

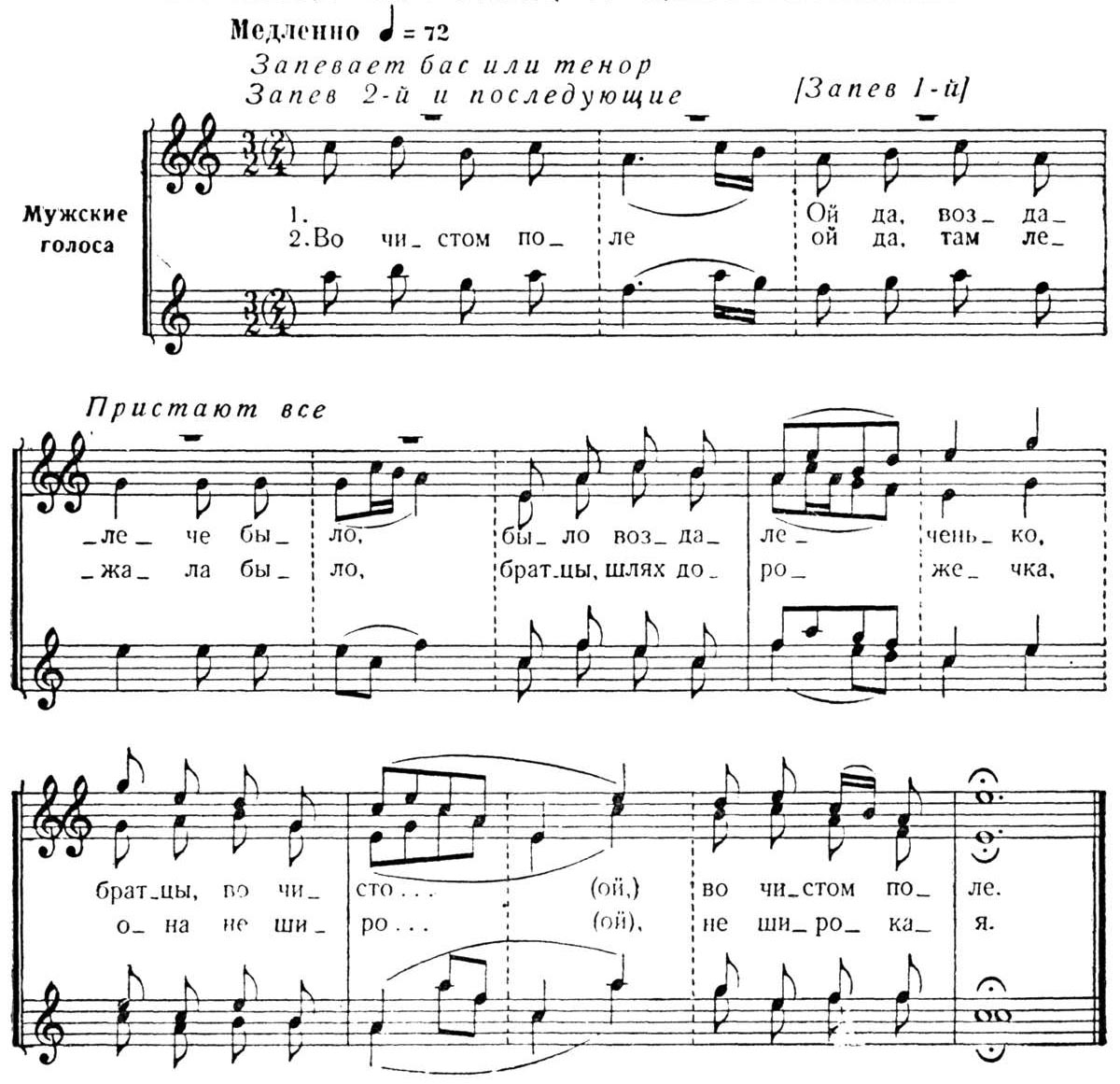

4. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ИЛЬИ МУРОМЦА

- 427 -

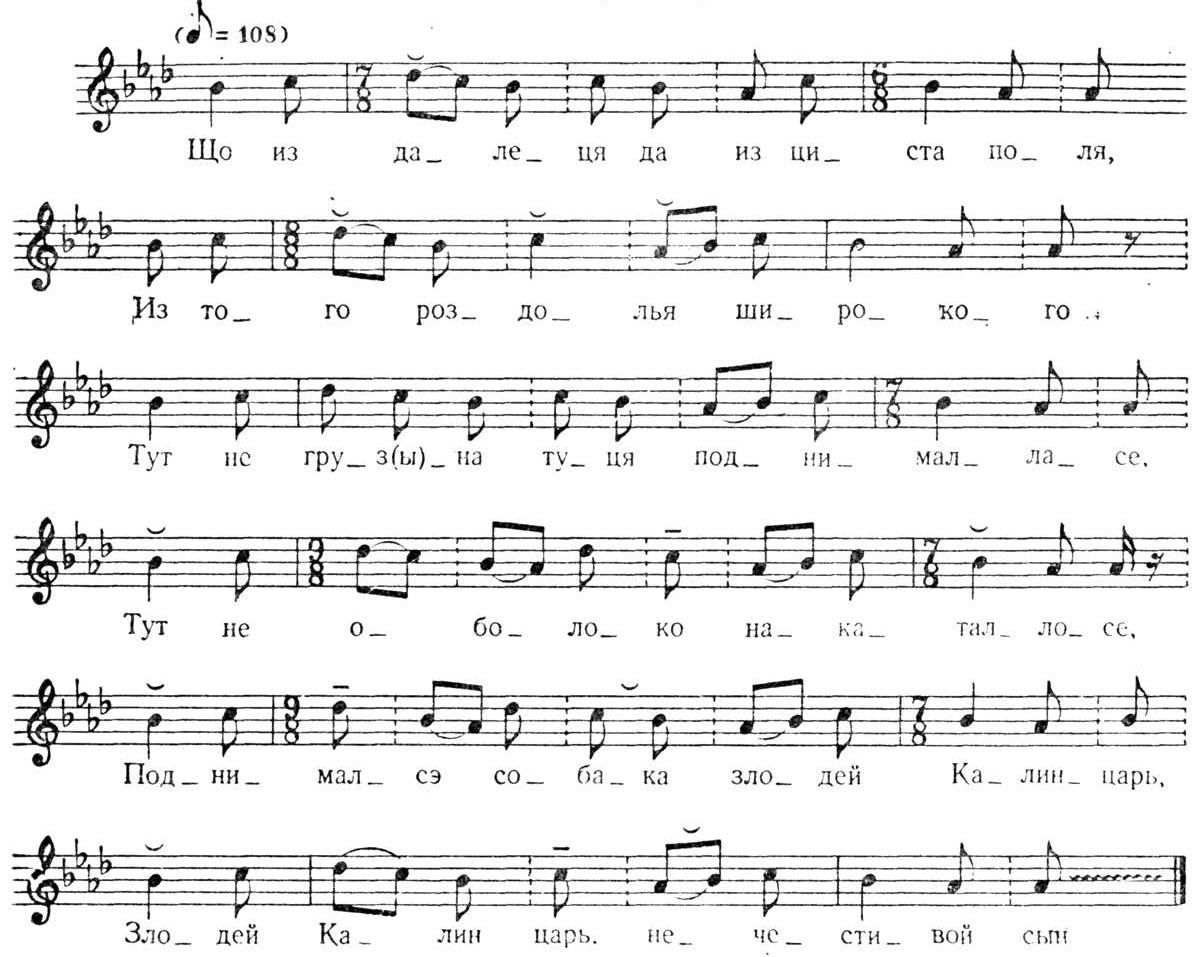

5. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ ОСВОБОЖДАЕТ КИЕВ ОТ КАЛИНА-ЦАРЯ

6. ПРО ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ

- 428 -

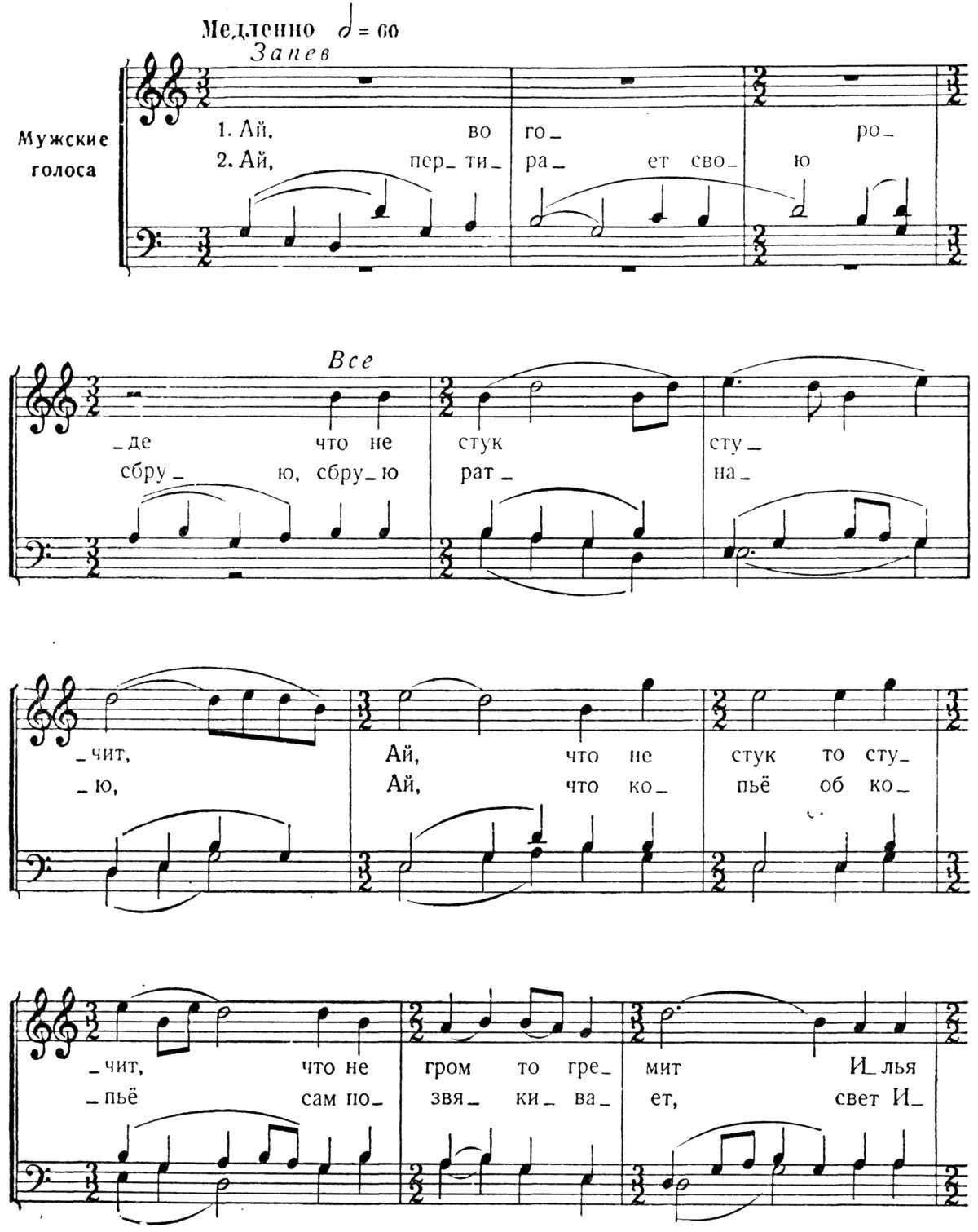

7. КАМСКОЕ ПОБОИЩЕ

(ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН-ЦАРЬ)

- 429 -

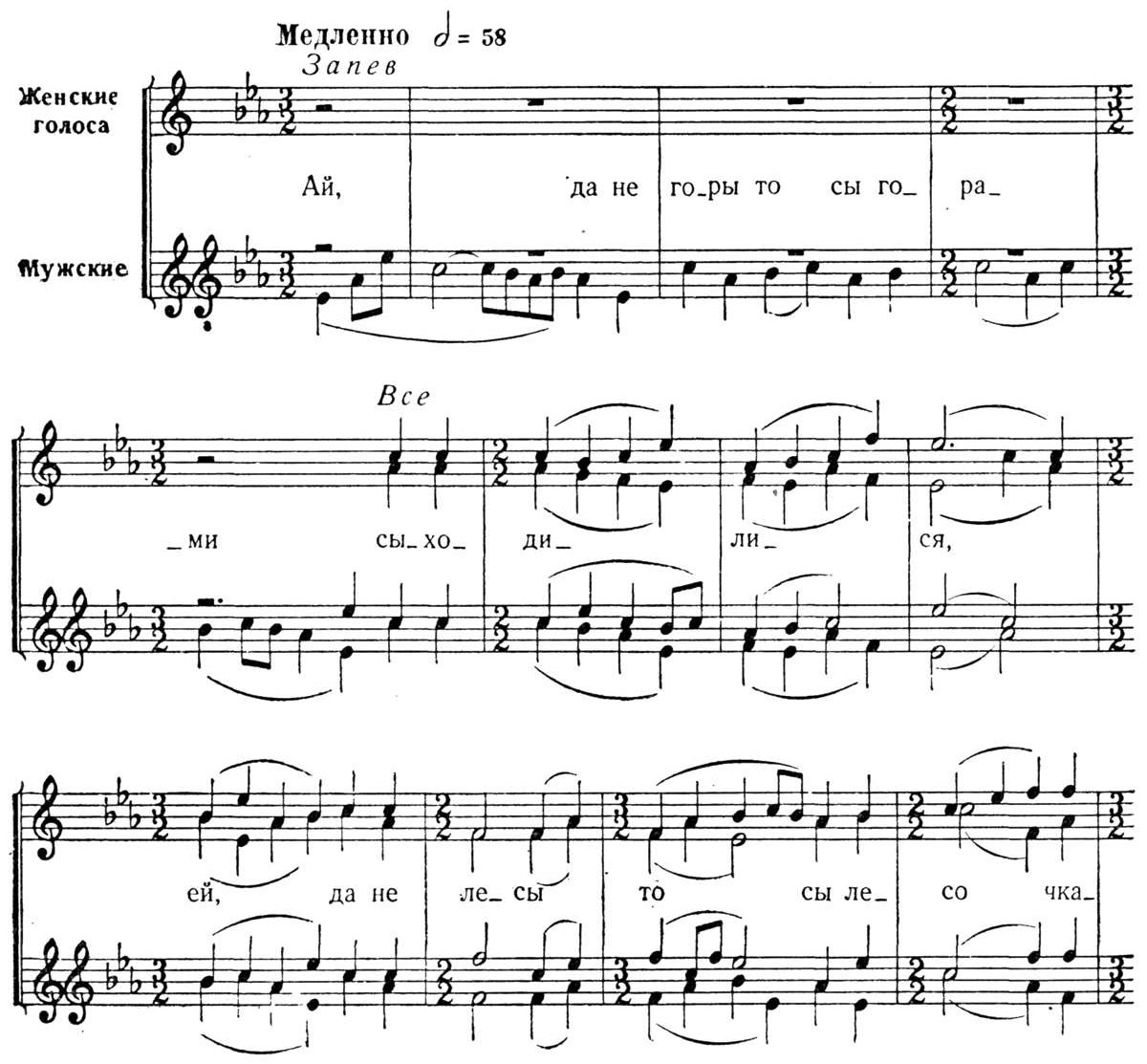

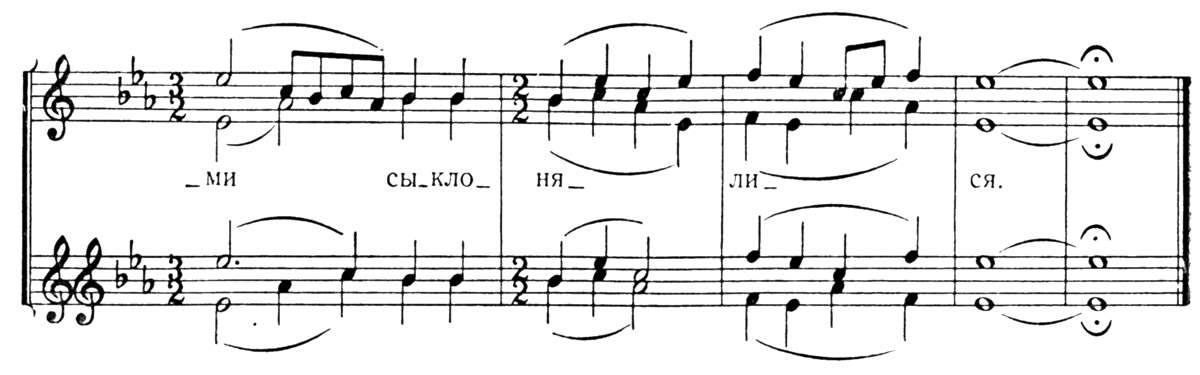

8. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ЧУДИЩЕ ПРОКЛЯТОЕ В ЦАРЕГРАДЕ

- 430 -

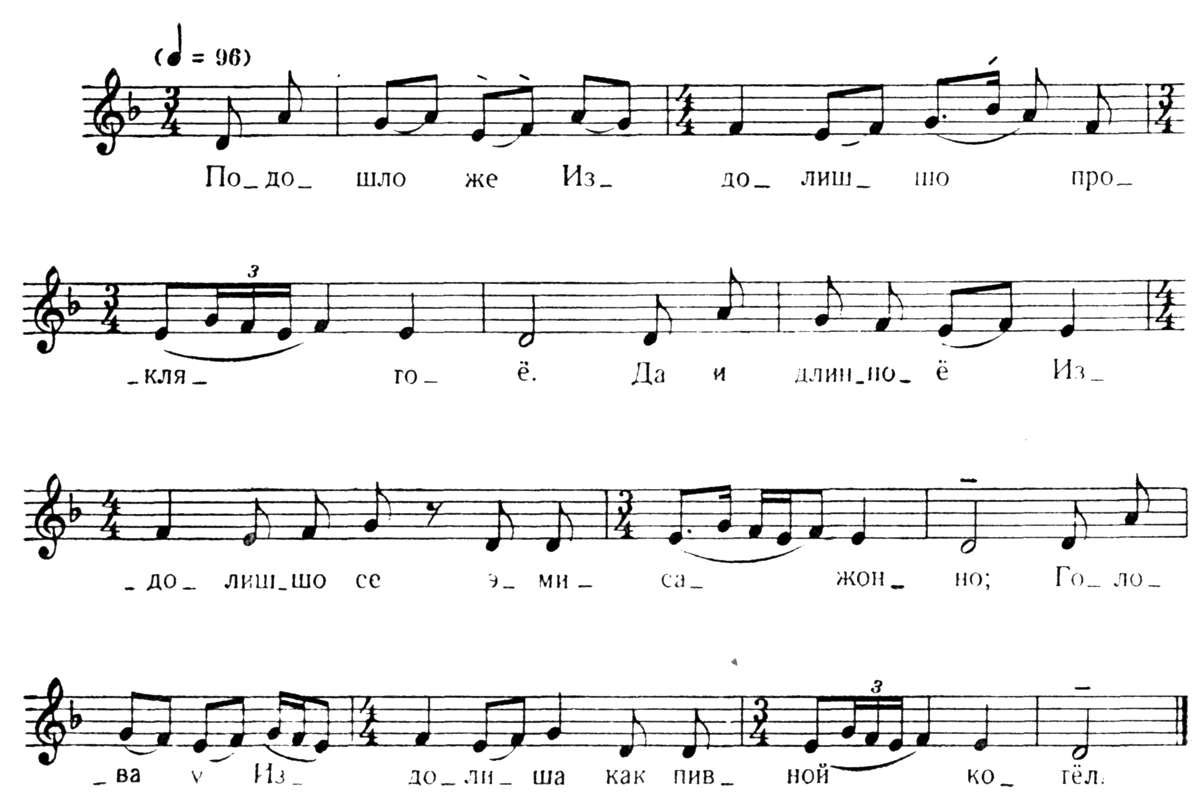

9. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ИЗДОЛИЩЕ В КИЕВЕ

- 431 -

10. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ГОЛИ КАБАЦКИЕ, ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ИЗДОЛИЩЕ В КИЕВЕ

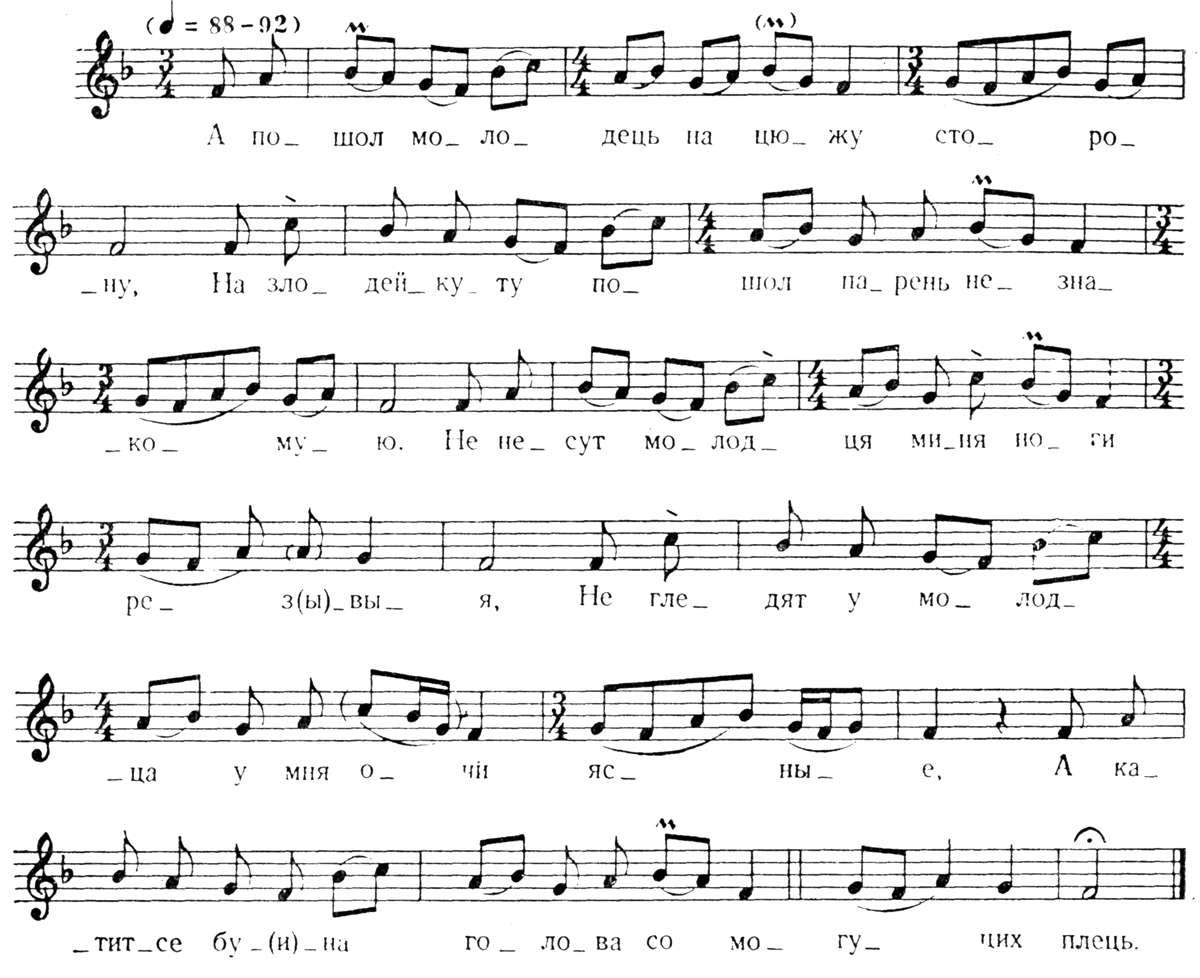

11. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СЫН

- 432 -

12. НАЕЗД НА БОГАТЫРСКУЮ ЗАСТАВУ И БОЙ ПОДСОКОЛЬНИКА С ИЛЬЕЙ МУРОМЦЕМ

- 433 -

13. НАЕЗД НА БОГАТЫРСКУЮ ЗАСТАВУ И БОЙ СОКОЛЬНИКА С ИЛЬЕЙ МУРОМЦЕМ

- 434 -

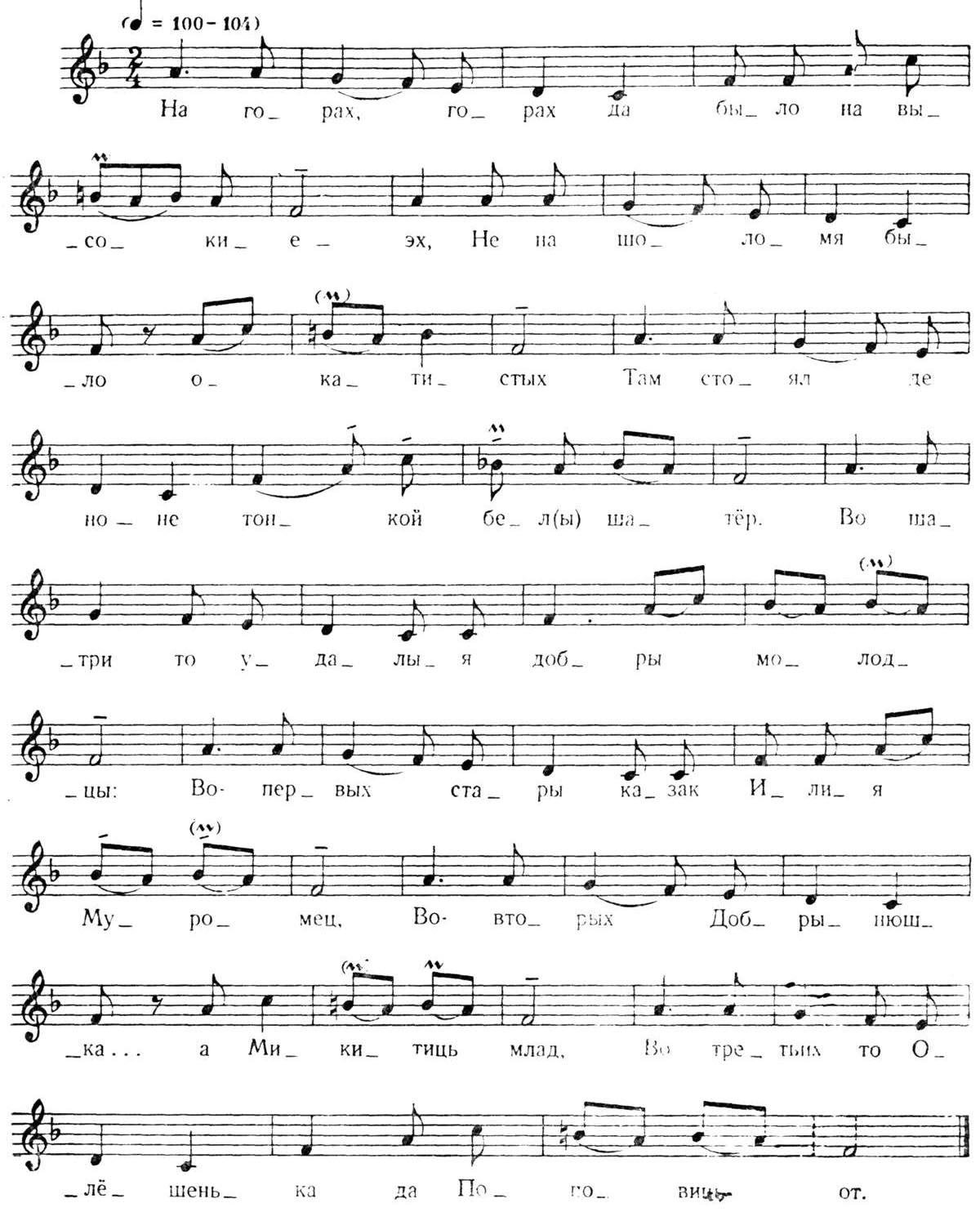

14. ПРО СТАРОГО

- 435 -

15. БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С СЫНОМ

16. ПРО ИЛЬЮ И ГОЛИ КАБАЦКИЕ

- 436 -

17. ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА

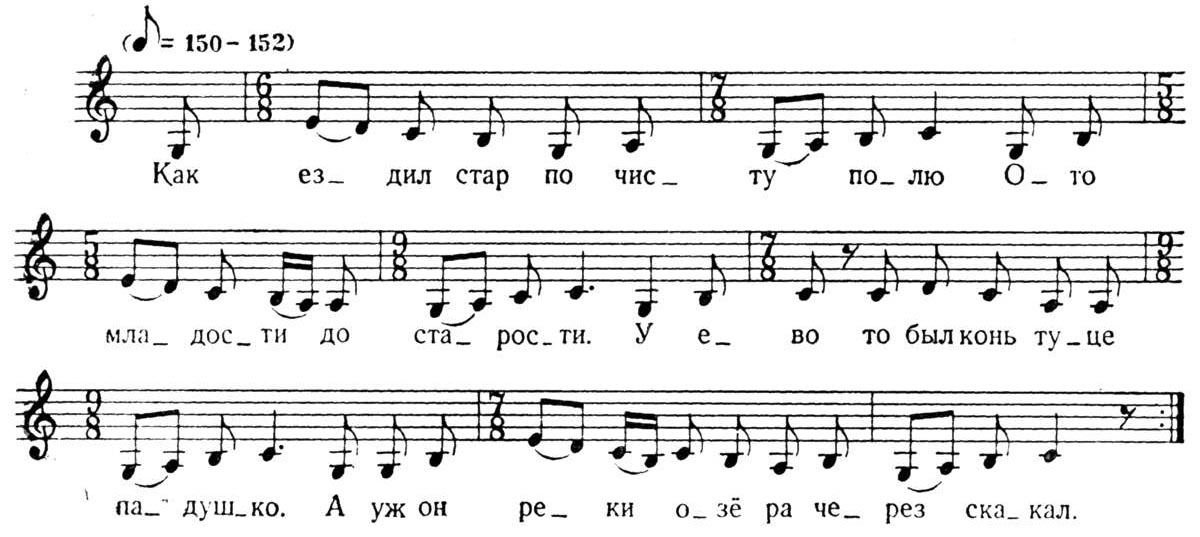

18. КАК ЕЗДИЛ СТАР

- 437 -

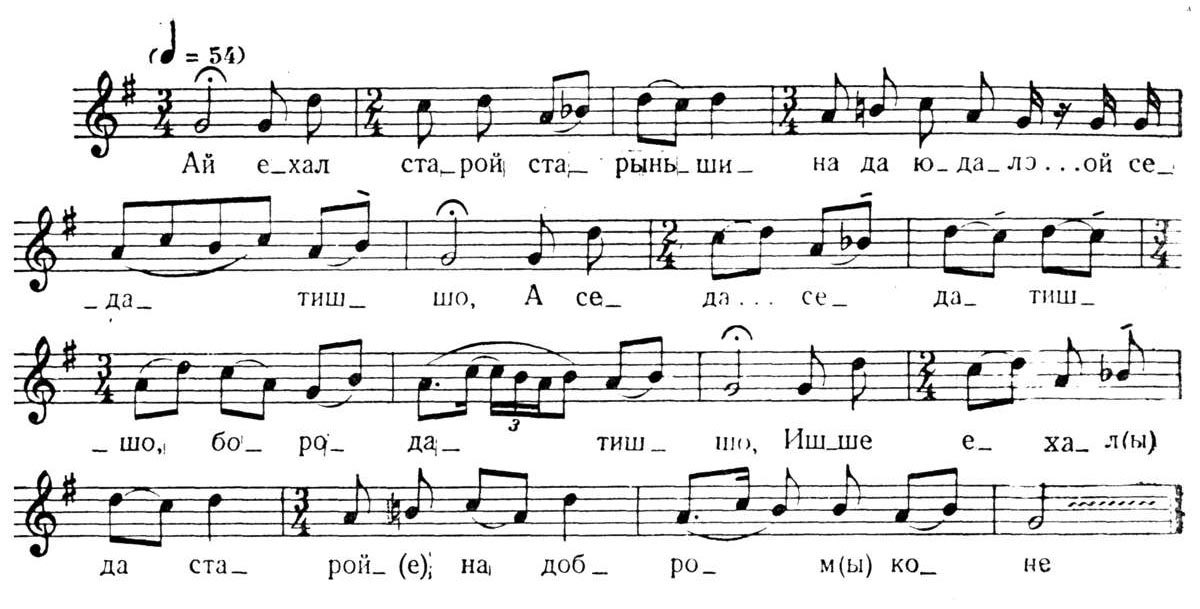

19. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СТАНИШНИКИ

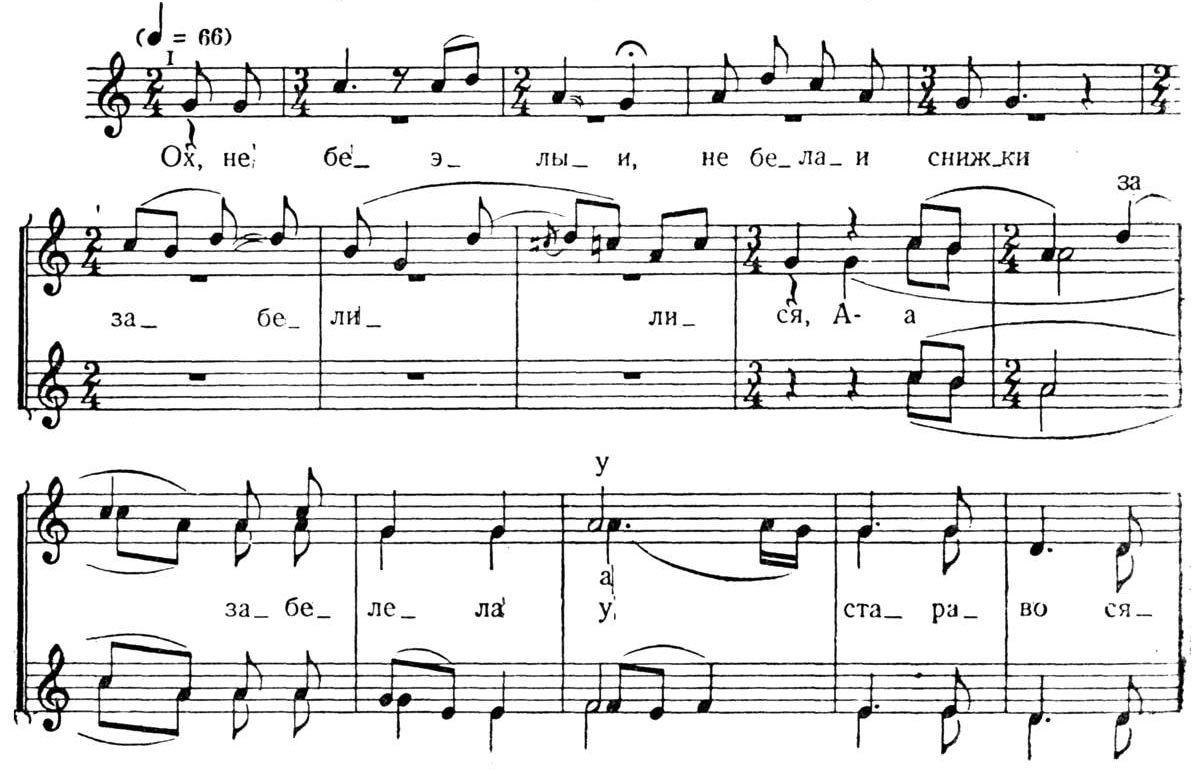

20. ОХ, НЕ БЕЛЫЕ СНЕЖКИ ЗАБЕЛИЛИСЯ

(ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СТАНИЧНИКИ)

- 438 -

- 439 -

- 440 -

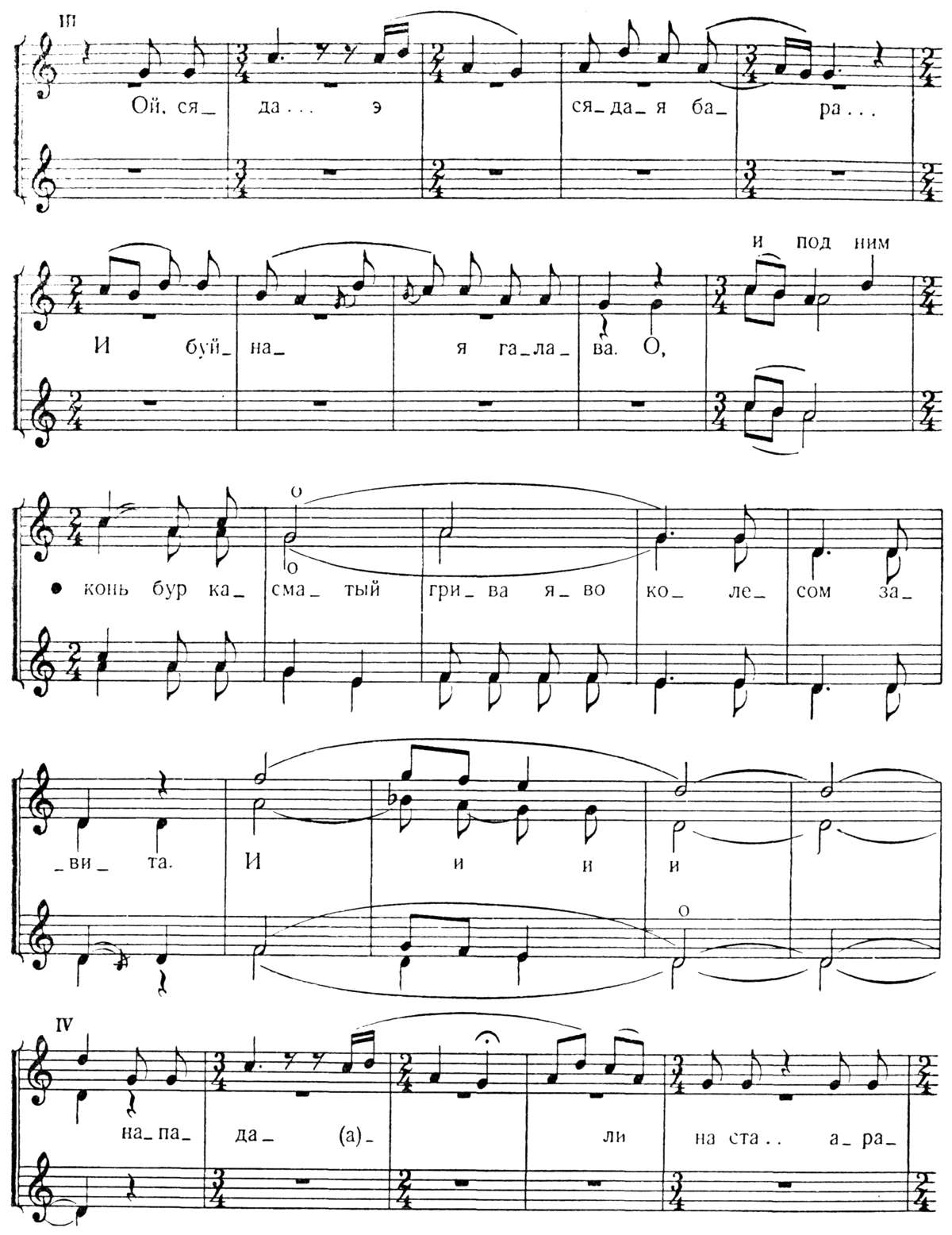

21. ОБ ИЛЬЕ МУРОМЦЕ И ТУГАРОВЫХ ЗВЕРЯХ

- 441 -

22. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И САМСОН-БОГАТЫРЬ

23. ИЛЬЯ МУРОВИЧ

- 442 -

24. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ ВЫЕЗЖАЕТ В ПОЛЕ

- 443 -

25. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ-КУЗЮТУШКА СОБИРАЕТСЯ ВО ДИКИ СТЕПЯ

- 444 -

26. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ НА РЕЧКЕ СМОРОДИНКЕ

- 445 -

27. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ У ВОРОТ КИЕВА

- 446 -

28. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ЦЕЛОВАЛЬНИКИ

Сноски к стр. 421

1 А. Листопадов. Песни донских казаков, под общей редакцией проф. Г. Сердюченко, т. I, часть 1. Музгиз, 1949, стр. 33—49.

Сноски к стр. 422

2 В записи от Рябининых известен еще напев, на который исполнялась только одна былина — о Вольге и Микуле Селяниновиче.

3 Былинные напевы Рябининых использованы композитором А. С. Аренским в его известной фантазии для фортепьяно с оркестром.

Сноски к стр. 423

4 Двухстрочные и трехстрочные напевы характерны для Заонежья.