- 443 -

КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТАМ БЫЛИН

В комментариях всем группам былин предпосланы преамбулы, содержащие сведения об ареале распространения данного сюжета, специфике вариантов, версий и редакций, местных особенностях сюжета.

Кроме сообщений о первоисточниках публикуемых текстов и основных паспортных данных, учтены замечания сказителей и собирателей, а также дана характеристика каждого текста.

Названия сюжетных групп (гнезд) былин принадлежат научной традиции. Названия отдельных текстов былин даны исполнителями и соответствуют первоисточникам. Квадратными скобками обозначены названия, данные собирателями как основные или уточняющие.

В разделе «Разночтения» указаны номера строк публикуемого текста и даны разночтения, встречающиеся в сказанном варианте или в опубликованных ранее текстах данной былины. Здесь учитываются случаи пропуска, замены или перестановки слов и строк былины, приводящие к нарушению композиции или смысловым изменениям; случаи замены или пропусков союзов, предлогов, частиц и междометий; случаи изменения формы и времени глаголов, падежных окончаний существительных, суффиксов прилагательных, которые вносят новые смысловые или эмоциональные оттенки. К разночтениям относятся и случаи постановки ударений в словах, и «ё», не встречающиеся в основном тексте. Фонетические замены типа «палицу-палицю», «русский-руський» и др. не указываются, так как специально рассматриваются в текстологической справке (кроме случаев, когда они встречаются в строке или отрывке былины, показанных как пример разночтений).

Ссылки на номера былин даются по настоящему изданию. Кроме условных сокращений, предназначенных для всех разделов тома, в Комментариях используются следующие сокращения:

авг. — август коммент. — комментарий рожд. — рождение(ния) апр. — апрель

кор. — коробка

рукоп. — рукопись

вм. — вместо

л. — лист

с. — страница

вол. — волость

лир. — лирическая(ие)

сел. — село, селение

ВСГ — Всесоюзная студия маш. — машинопись след. — следующий(ая, ие) грамзаписей «Мелодия» м/ф — магнитофонная запись см. — смотри выс. — выселок

наст. изд. — настоящее издание

соб. — собиратель

г. — год (года)

нап. — напев

сост. — составитель

г. р. — год рождения

напр. — например

ср. — сравни

Д. — деревня

об. — оборот

с/с — сельский совет

Дек. — декабрь

окт. — октябрь

ст. — сторона

ДЛ — фонд дисков

лаборатории ИРЛИоп. — опись

т. — том

Дор. — дорожка

п. — папка

тетр. — тетрадь

Др. — другие

перебел. — перебеленная

т. п. — тому подобное

Ед. хр. — единица хранения

полев. — полевая

у. — уезд

Зап. — записано, запись

пос. — поселок

ф. — фонд

Ист. — историческая(ие)

прилож. — приложение

ф. эксп. — фольклорная

экспедицияКолл. — коллекция

примеч. — примечание

цит. — цитируется, цитата

Кас. — кассета

Р. — разряд

ЭУ — указатель этнич. и

географ. названийКн. — книга

р. — река

I ФВ — фонд фоноваликов ИРЛИ

Ком. — комиссия

р-н — район

VI МФ — фонд магнитофонных

пленок ИРЛИ

- 444 -

СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ (№ 165—169)

Большинство записей этой былины сделано в бывшей Олонецкой губернии (особенно популярна она на Пудоге), из других районов имеются единичные варианты. На Печоре записано 2 полных текста, 2 незавершенных (повествование прерывается на сцене сватовства) и 2 отрывка (запев былины). Ни в одном из них действие не приурочено к Киеву, не упоминается князь Владимир (в 3 вариантах его заменяет «король литовский», еще в одном — «князь Иван Семенович», этническая принадлежность которого не указана); традиционное имя невесты «Забава Путятична» заменено «Аннушкой Потятичной». О строительстве теремов женихом говорится лишь в одной записи (но в другом контексте), в двух они фигурируют как принадлежащие отцу невесты. Все это — явные признаки разрушения былины. В то же время у печорских сказителей встречаются отдельные мотивы, возможно, являющиеся следами древнейших версий и редакций сюжета. Вариант А. Осташова (№ 165) заканчивается увозом Яннушки Путятишны (о связи этого эпизода с архаичным обычаем умыкания невесты см. Аст., I, с. 631). В былине А. Носовой (№ 167) звучит тема предсвадебных испытаний — жених получает задание за одну ночь построить терем и церковь (обычно Соловей Будимирович сооружает терема по собственной инициативе). В печорских записях в запеве былины и описании чудесного корабля закрепились некоторые оригинальные детали: упоминаются «долга дорожечка сибирская», «мать быстра река» Смородинка, впадающая в Волгу; используется формула «на дереве флюгарка шатаетца, как лютая змея извиваетца». Богатство жениха в большинстве текстов характеризуется такой подробностью: «Впереди его Соло́вья тут сукна́ стелят, а по́д пету Со́ловью во трубу́ вертя́т». (Эта формула обычна в былине в Дюке, но на Печоре она встречается лишь в одном устном по происхождению варианте — № 138; см. также одну из записей «Соломана» — № 275).

№ 165

Онч., № 8 «Соловей Будимирович».

Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., сел. Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Осташова Анкудина Ефимовича, 78 лет.

Один из немногих вариантов былины, в котором жених увозит невесту, пользуясь тем, что она сама пришла на его корабль. (Поначалу действие развивается в традиционном плане: Соловей Будимирович подносит родителям Яннушки богатые подарки и сообщает о своем намерении свататься.) Описываемые события приурочены к «земле литовской», но связь с киевским циклом не утрачена окончательно (см. отчество невесты «Путятишна» и замену королевского титула княжеским в строках 29, 43, 53).

№ 166

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 28—30 (полев.), тетр. 3, л. 20—21 об. (перебел.); Аст., I, № 67 [«Соловей Будимирович».]

Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Гаврилы Ивановича, 50 лет.

Спето лишь самое начало былины с целью показать напев. Текст не закончен. По композиции он повторяет предыдущий вариант, дополняя его мотивом трех теремов, в которые жених заходит по пути к литовскому королю (см. также № 169). Своеобразный вариант вступления записан от Поздеева Г. В., который не мог сказать, из какой былины эти стихи:

Широко ли Волга мутна́ текёт,

Как мутной текёт, в прибылу́ идёт,

В прибылу́ идёт,

Устьем выпало во синё морё(Аст., I. с. 632)

- 445 -

Разночтения Аст., I, № 67

53

Дарил ему ещо другу́ пару

№ 167

Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 143—145, маш.; БП, № 6 «Про Василия Буслаева» [«Соловей Будимирович»].

Зап. Беловановой А. В.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Носовой Анастасии Артемьевны, 67 лет.

Единственный печорский вариант, включающий рассказ о строительстве терема (но по заданию отца невесты) и завершающийся женитьбой героя. В тексте содержится большинство деталей и формул, прикрепившихся на Печоре к этому сюжету. Но все имена собственные, за исключением Волги, не традиционны: место Соловья Будимировича занял Васильюшко Буслаевич, из других сюжетов заимствованы названия города «Карачанова» («Илья Муромец и Соловей-разбойник»), «земли Индейской», имя «матушки Златыгорки» («Илья Муромец и Сокольник»); отчество «Папична» встречается в книжной по происхождению былине о Добрыне, записанной от этой исполнительницы (см. наш коммент. к № 31). Порой допускаются логические неувязки (герой приплыл из «земли Индейской», а его слуги — «тридцать три русских бога́тыря»), переосмысляются древние поэтические образы (вместо «муравлена чердака» на корабле Соловья стоит «избушка изукрашена»).

Разночтения БП, № 6

86

Выдавал любимую красавицу

№ 168

Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 50, маш.; БП, № 28 «Старина» [«Соловей Будимирович»].

Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Хабариха Усть-Цилемского р-на — от Осташова Якова Андреевича, 65 лет.

Традиционный печорский запев былины «Соловей Будимирович».

№ 169

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 423, л. 563—565, маш.; БП., № 36 «Старина «Соловей Будимирович». ФА VI МФ, 208. 2.

Зап. Колпаковой Н. П.: 18 июля 1955 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Ермолина Никиты Федоровича, 70 лет.

Вариант обрывается на сватовстве Соловья Будимировича к племяннице литовского короля Анне Потятичне. «Смутное припоминание Киева как места действия проглядывает в наименовании княгини матерью Евпраксией, а короля литовского — князем. Упоминание о теремах, через которые проходит Соловей Будимирович, направляясь к князю, текст близок к варианту, записанному в 1929 г. (№ 165 нашего издания — Сост.). Традиционные зачин и описание корабля и его прибытия в гавань, вообще хорошо сохраненные печорской традицией, в данном варианте особенно богаты художественными деталями. Текст, хотя и не закончен, представляет образец прекрасного эпического стиля» (БП, с. 538).

Разночтения БП, № 36

2

Как широк-ы переезд через синё́ морё́

3

Через синё́ морё, как широка ли мать-Волга да под Казань пошла

- 446 -

5

Тут протекала, пробегала да мать быстра́ река

7

Она устьем-то пала да в Волгу-матушку

8

Ах как Волга-то пала да во синё́ морё́

13

Баско-хорошо кораблик изукрашеной

14

Ах как нос-де корма да позолоченой

55

Ах щелчат-молчат, да богу молятсе

СОРОК КАЛИК (№ 170—175)

За исключением текста из сборника Кирши Данилова, все записи былины сделаны на европейском Севере России; особенно популярна она на Кулое. Печорские тексты рядом деталей перекликаются с мезенским и кулойскими (упоминание озера Маслеева, от которого идут калики; описание их остановок в пути — «клюки-посохи они да порастыкали, а бершатые-ты сумочки развешали» и др.). Но есть и отличия: нет пения «Еленьского стиха», от которого валятся с ног князь Владимир, Добрыня и Алеша; главный герой в 4 вариантах назван Касьяном (ср. прионежскую редакцию сюжета), а в пятом — Самсоном Колыбановичем (в соседних районах распространено имя Михайло Михайловича); княгиня Апраксия зазывает его в отдельную комнату якобы для того, чтобы дать милостыню; недовольная несговорчивостью калики, она подкладывает в его суму чашу князя Владимира (в большинстве мезенских и кулойских записей — «братынечку серебряну»); описывая наказание каликами Алеши Поповича, сказители используют ту же формулу, которая в аналогичной ситуации часто встречается в печорских записях «Ильи и Сокольника» («давали Олеше по тяпышу, прибавили по алабышу») — эта формула есть и в одном из мезенских текстов — Аст., I, 4.

№ 170

Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 3, «Печорские былины», № 2 «Про калик перехожих»; Онч., № 47 «Калики перехожие».

Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1901 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Димитрия Карповича, 40—45 лет.

Текст в целом традиционный, за исключением необычной развязки: калик перехожих преследует «видение» — Касьян стоит на пути до тех пор, пока они не хоронят его «по христианскому обычаю». Унижение Алеши Поповича, избитого каликами, передано с помощью краткой, но выразительной формулы: «Але конь-от бежит да коровою, молодец ле сидит да вороною». (Эти образы использованы в одном из устьцилемских вариантов «Ильи и Сокольника» — № 87.) Интересно решение калик не судить нарушителя «заповеди великой» княжеским судом, а судить «судом калическим» (ср. близкие по содержанию формулы в некоторых кулойских записях — Григ., II, 11, 75). Эпитет «Красота Касьян да сын Степанович» встречается еще в одном печорском варианте (см. следующую запись).

№ 171

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 14, л. 51—60 об. (полев.), тетр. 5, л. 32—38 (перебел.); Аст., I, № 99 [«Сорок калик»].

Зап. Астаховой А. М.: 23 июля 1929 г., д. Великая Виска, Ненецкого нац. округа — от Дитятевой Прасковьи Ивановны, 69 лет.

Былина записана со слов и выправлена при пении. Спетый текст значительно отличается от сказанного. Эту былину Дитятева помнила нетвердо и при исполнении сбивалась. В полевой и перебеленной записях добавленные при пении места заключены в круглые скобки, опущенные — в квадратные.

- 447 -

При пении добавлялись (пропускались) частицы, местоимения, союзы, приставки и т. п., напр.:

Рассказ

Пение

16

исповесили

повесили

18, 65

Уж ты здравствуй

Здравствуй

31

Приворачивайте

А приворачивайте

44

Закопать его ноне

Закопать его

61

Ей крест ле кладет

Крест кладет

62

Поклон-от ведет

Поклон ведет

99

Спроси у их

И спроси их

Наиболее существенные отличия сказанного варианта:

2

Да сорок калик перехожиих

5

Пошли они в Ерусалим-град

6

Богу молитьця и светой гробнице поклонитьця

9

Навстречу едет солнышко Выла‹димир› — царь на добро́м коне́

10

Конь под им белым белой

11

А сам на коне серы́м серо́й

12

Идут навстречу добрые молодцы калики перехожие

13

отсутствует

Вместо 14, 15

Испотыкали клюки-посохи в матушку сыру землю

17

И приходят к солнышку В‹ладимиру›

Между 18 и 19

В‹ладымир› — кн‹язь› ст‹ольне› к‹иевский›

21

Говорит солнышко Владимыр-князь

22

З‹дравствуй›, удалы добры молодцы

23

Куда вы пошли-поехали

После 23

Нет у меня себе ницего

24

отсутствует

25

Пошли мы в Ерусалим-град

27, 28

отсутствуют

32

Ко моей кнегины матери Опраксее

33

И подаст она вам моло‹сыньку› подушевную

34

отсутствует

35

Собрались калики перехожие

36, 37

отсутствуют

Вместо 40, 41, 42

порядок 42, 40, 41

43

Того нам судить своим судо́м по по... (неразборчиво)

45

Езык-от выйдет теменем

46

Оци ясные вынуть косицами

Вместо 47, 48

Приходят они в стольный Киев-град

50

отсутствует

51

Просят у окошечка косявщета

54

Дай нам хош гривенку золота

Между 54 и 55

Говорит ли мать Опраксея таково́ слово́:

«Един калика был как есе́н соко́л»

56

Прошу милости к себе во двор калик перехожиих

- 448 -

Между 57 и 58

Эти калики отвечали ей:

«Нельзя нам на двор войти,

Есь у нас заповедь великая:

Кто у нас ‹в городе соврёт-солгёт,

И кто у нас в городе заворуется,

И кто у нас в городе забледуется,

Того нам судить» и т. д.

58

Посылали они добра молодца Самсона Колыбановича

Вместо 59, 60

Заходит он в гридню в светлую

63, 64

отсутствуют

Между 68 и 69

«Милости просим молодца

В гридню во светлую»

Он говорит ...

«Ой ты ой еси, мать к‹негина› Опраксея,

У нас положена заповедь великая:

Кто у нас в городе» и т. д.

72

отсутствует

73

Если ты нейдешь в... (неразборчиво)

74

Дай мне суму бархатну

Между 76 и 77

Отдала эту суму

77, 78

отсутствуют

80

отсутствует

84

Из которой он пил-ел

91

Украли твою цяру золотую

Вместо 92, 93

И говорит солнышко Владымир-князь таково́ слово́

96

Снаряди своего коня доброго

97

Сядь на коня и поедь в поле чистое

102

Выходил вон на улицу

104

Снаряжал своего добра коня

107

Настигает калик перехожиих

109

Вы блядь ворона пустопёрая

Между 112 и 113

без которой ‹Владымир› не ест не пьет

114

Остановились калики перехожие

116

отсутствует

117

Дали все по алабушу и по потяпушу

136

Снарядил коня доброго

Вместо 137 и 138

Сел на коня, поехал во чисто поле

140

отсутствует

141

Кругом переехал калик же

144

Здравствуйте, удалы добры молодцы

152

Обыскали они сумы бархатны

155

отсутствует

Вместо 159—164

Пошли они тогда в Ерусалим-град,

Да эти калики перехожие,

Входят в Христову божью церковь

Да ‹видят› того же Самсона Колыбановича.

Самсон сын Колыбанович стоит Бог‹а› мо‹лит›,

Они пали ему в ноги —

Да тут Самсону смерть случилася, стали прощаться.

- 449 -

Различия между полевой, перебеленной записями и публикацией (Аст., I):

7

нет в перебел. тетр.

17

последнее слово в полев. зап. неразборчиво, в перебел. осталось нерасшифровано (стоит «?»), в Аст., I — «челобитием».

24

в полев. зап. после слова «Отвечают» неразборчивое написание; в перебел. и Аст., I — «как».

29

последнее слово в полев. зап. неразборчиво, в перебел. стоит «?», в Аст., I — «ницего».

71

последнее слово в полев. зап. написано сокращенно «сп...»,

в перебел. — «спать», в Аст., I — «спаленку».74

после слов «Нейдешь в гридню» — в полев. зап. неразборчиво,

в перебел. — «светлую», в Аст., I — «тёплу спаленку».76

после слов «чару золотую» в полев. зап. — «во сум...»,

в перебел. — «во суму бархатну», Аст., I — «во сумочку».78

в полев. зап. — «На тое же кр‹ыльцо›...» (неразборчиво),

в перебел. — «На тое же крыльцо красное»,

Аст., I — «На тое же крыльцо на прекрасное».

103

в полев. зап. — строка неразборчивая, стоит «?»,

в перебел. — не расшифровано,

Аст., I — На тот же пошёл на конюшен двор.126

в полев. зап.: «Снаряди и т. д.».

136

в полев. зап.: «и т. д.».

Одна из двух записей этой былины на Нижней Печоре. По композиции ничем существенным не отличается от других печорских текстов, лишь развязка иная: дойдя до «Ерусалима», калики видят в церкви воскресшего Самсона (то же в № 174 — ср. пинежскую запись — Григ., I, 44). Центральный эпизод былины — неудачные попытки Апраксии совратить калику — передан кратко. «Самсон, оказывается, был раньше в связи с Апраксией; внесение этой детали мотивирует поведение Апраксии» (Аст., I, с. 636).

№ 172

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 36 об. — 38 (полев.), тетр. 3, л. 26—27 об. (перебел.); Аст., I, № 62 [«Сорок калик».]

Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Ивана Емельяновича, 80 лет.

«Текст сокращенный, скомканный и незаконченный. Восходит к той же редакции былины, к которой относится ‹...› текст, записанный Ончуковым (№ 170 наст. изд.). Сохранились в точности отдельные стихи» (Аст., I, с. 636).

Разночтения Аст., I, № 62

23

Вдруг не белые лебеди воскликали

№ 173

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 8 об. — 9 (полев.), тетр. 3, л. 103, 103 об. (перебел.); п. 1, № 43, маш.; Аст., I, с. 637 «Про калик».

Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Ивана Григорьевича, 40 лет.

Запись с неполными строками в полевом и перебеленном тексте. Угловыми скобками обозначены слова, внесенные А. М. Астаховой при публикации в «Былинах Севера».

- 450 -

См. биографическую заметку о И. Г. Носове, с. 456.

Традиционное для Печоры начало былины о сорока каликах; главный герой, как и в большинстве других записей, назван Касьяном.

№ 174

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 71 об., рукоп.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1. ед. хр. 43, л. 10—12, рукоп. «Сорок калик со каликою».

Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73-х лет.

Былину перенял от Пономарева Ф. М.

Исполнитель придерживается традиционной для Печоры сюжетной схемы, но еще больше упрощает ее. В тексте выпущены зачин с упоминанием озера Маслеева, некоторые эпизоды, связанные с Киевом; остается только догадываться, что княгиня Апраксия подложила княжескую чару в подорожную сумку Касьяна, а князь хватился пропажи и послал Алешу Поповича вдогонку за подозреваемыми в воровстве богомольцами. В образах калик перехожих нет ничего богатырского — они безропотно дают себя обыскать. Необычна конкретность просьбы, обращенной к князю Владимиру: дать милостыню «хоть не кажну калику по пети рублей».

№ 175

Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 116, маш.; «Сорок калик». БП, № 32 [«О каликах»].

Зап. Сапожниковой Д. Я.: авг. 1942 г., д. Крестовка Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Макара Ивановича, 66 лет.

Отрывок сохраняет текст, записанный от отца сказителя И. Е. Чупрова (№ 172). Отличия незначительны (БП, с. 536). «Нижняя Мала Галица» — перенос из печорской редакции «Дюка».

СТАВР ГОДИНОВИЧ (№ 176—179)

Исследователи выделяют две версии сюжета: более древнюю, представленную урало-сибирскими записями (в ней жена Ставра приезжает в Киев в качестве посла иноземного царя с требованием дани, успешно выдерживает испытания стрельбой из лука и борьбой), и более позднюю прионежскую (здесь героиня выступает в роли жениха племянницы или дочери князя Владимира, к прежним состязаниям добавляются испытания посла баней и постелью). Две печорские записи (№ 176, 178) в основном примыкают к урало-сибирской версии: в них нет сватовства к племяннице князя; Василиса Микулична разыгрывает роль посла, которому мать или жена Ставра поручили его выкупить; не упоминаются испытания посла баней и постелью. На связь с сибирской версией указывает также формула: «А не дать Ставра — прогневить посла» (князю нечего опасаться слуг Ставра, приехавших к нему с богатыми подарками, а от настроения «грозного посла» чужеземного царя зависит его благополучие). Последний по времени записи (1964 г.) текст В. Лагеева занимает промежуточное положение между урало-сибирской и прионежской версиями, однако связан он не столько с устной традицией, сколько с печатными текстами (см. наш коммент. к № 179). Своеобразен текст № 177, не укладывающийся ни в одну из указанных выше версий (см. коммент. к этому варианту).

№ 176

Онч., № 23 «Ставер Годинович».

Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского р-на — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.

- 451 -

Выпущенный собирателем при публикации отрывок — хвастовство Ставра — восстановлен в подстрочнике. Самый полный печорский вариант «Ставра», восходящий к устной традиции. К состязаниям в стрельбе из лука и борьбе добавлена игра в шахматы — эпизод, известный по Сборнику Кирши Данилова (№ 15) и некоторым прионежским текстам (ср. № 177). Сказитель использует мотивы из других былин (рассказ о шубе, которую Ставр волочит по полу, и клевете бояр перенесен из второй версии «Ильи Муромца и Калина-царя»; борьба и игра в шахматы изображены так же, как в печорских записях «Добрыни и Василия Казимировича», и лишь стрельба из лука описана по-иному).

№ 177

РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 8—8 об., рукоп. «Ставра сын Годинов».

Зап. Леонтьевым Н. П.: 7 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.

Контаминация былин о Ставре Годиновиче и Бутмане. Эпизоды из «Бутмана» (строки 1—41) мотивируют заключение героя в темницу (он хвастает не богатством и женой, как обычно в «Ставре Годиновиче», а своей силой и меткостью). Следы завязки, сходной с № 176, сохранились в реплике Ставра «Не говорил я, солнышко, таковы слова» (Бутман никогда не отрекается от своих речей, а Ставру в варианте П. Поздеева приходится опровергать клевету бояр). В дальнейшем действие в обоих текстах развивается по одинаковой схеме: жена Ставра переодевается в мужское платье, просит у князя Владимира позволения выкупить его пленника, успешно выдерживает испытания игрой в шахматы, стрельбой и борьбой; мотива сватовства нет. В деталях и подробностях — некоторые отличия. В былине И. Осташова жена Ставра (переодетая) называется «Васинькой Окуловицем», а не «Ивановичем» (ср. № 178); иначе описано переодевание, выбор князем борцов, стрелков и игроков в шахматы; на других художественных образах построен иносказательный намек, помогающий Ставру узнать свою жену (строка 145). Лучники стреляют не в кольцо, как у П. Поздеева, а в «петёнышко» (одно из древних значений этого слова — «метка, знак» — см. Даль, т. 3, с. 533). В былине И. Осташова не сохранилось никаких следов так называемой сибирской версии сюжета.

№ 178

Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 51—55, маш. «Ставр Годинович»; БП, № 27 [«Про Ставра»].

Зап. Разумовой А. П.: авг. 1942 г., д. Хабариха Усть-Цилемского р-на — от Осташова Якова Андреевича, 65 лет.

В тексте переплетаются мотивы былин о Дюке Степановиче и Ставре Годиновиче. Смешение этих былин встречается и в мезенских вариантах (Григ., III, 34; Аст., I, 35). С первым сюжетом связана активная роль матери героя (в ее уста вложен наказ не хвастаться на пиру, она посылает свою невестку в Киев выкупать сына), эпизод с «калачиком крупитцатым», с которого Ставёр обламывает корочки. Но основу данного варианта составляют традиционные эпизоды из «Ставра» в редакции, близкой к тексту № 176. Некоторые мотивы опущены: нет переодевания героини в мужское платье, хотя князь Владимир принимает ее за «добра молодца»; не описываются состязания в борьбе и стрельбе из лука. Действие, как обычно в этом сюжете, приурочено к Киеву, но Ставёр живёт «в Новом во городе». «Раньше сказитель знал отдельно былины о Ставре и Дюке». (БП, с. 535).

Разночтения БП, № 27

6

Он стал да просить да благословеньица

26

Он седлал седло черка́льское

34

Удалой доброй молодец в стремена́х сидит

- 452 -

№ 179

ПИЯЛИ, КЗ, МФ, 502.1; 503.1; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п. 3, маш., № 3 «Ставер Годинович».

Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., сел. Усть-Цильма Коми АССР — от Лагеева Василия Игнатьевича, 69 лет, и его жены Кирилловой Евдокии Ниловны, 64 г.

См. звуковое прилож. № 2.

Во время пения после 153 строки исполнитель сбился; строка 196: Не ... уж не ...

Самый полный и логичный вариант «Ставра» из северо-восточных районов. Композиция продуманна, стиль отточен. В. Лагеев отлично владеет былинным стихом, обладает обширным запасом поэтических формул. Однако с местной былинной традицией текст связывают лишь элементы формы. Сюжетная схема, содержание и оформление основных эпизодов восходят к книжному источнику. В былине переплетаются мотивы урало-сибирской и прионежской версий сюжета. (Жена Ставра едет в Киев как «грозён посол собаки царя Калина» с требованием «даней-невыплат» — ср. с уральской версией, — но затем соглашается простить долги, если Владимир отдаст племянницу в жены мнимому послу — ср. прионежские записи.) Комбинация мотивов, ряд деталей и формул позволяют указать два фольклорных варианта как основу печатного текста: былина Сборника Кирши Данилова (№ 15) и вариант заонежского сказителя А. Чукова (Гильф., 151). С Киршей Даниловым печорскую запись роднят: формула «перепали тут-то весточки нехорошия» (о заточении Ставра), подробный рассказ о встрече «грозного посла» с послами князя Владимира; содержание их разговора, формула «дани-невыплаты за двенадцать лет, за каждый год по три тысячи»; оригинальные детали в описании стрельбы из лука; реакция Владимира на результаты каждого состязания («плюнул на сыру землю»); близка формула «отдал с руки да на руки». С вариантом А. Чукова перекликаются или почти совпадают раздумья Василисы о том, как освободить мужа (строки 58—61); указание на то, что она оставила свою дружину под Киевом; объяснение мрачного настроения посла предчувствием смерти одного из родителей; недовольство игрой «гусельщиков» и просьба поискать музыканта среди «затюремщиков»; решение Василисы вернуться в Киев, чтобы «свадьбу доигрывать». Часть этих формул и деталей у прионежских певцов встречается, но такая комбинация есть лишь у А. Чукова. Косвенное свидетельство книжного происхождения текста — упоминание царя Калина, имя которого практически не известно устной былинной традиции Печоры.

В. Лагеев не однажды обращался к изданиям былин (см. наш коммент. к № 38, 242). Интересно, что единственный полный стихотворный вариант «Ставра Годиновича», записанный на Мезени (Аст., I, 35), до мелочей повторяет композицию лагеевского текста. Исполнитель — М. В. Семенов — часть своего репертуара усвоил из книг (Аст., I, с. 250). Видимо, былину о Ставре он заучил по тому же источнику, что и печорский певец.

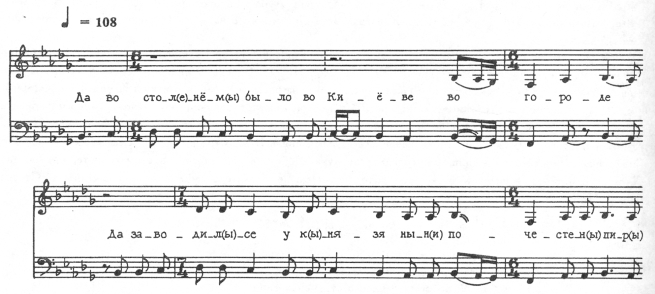

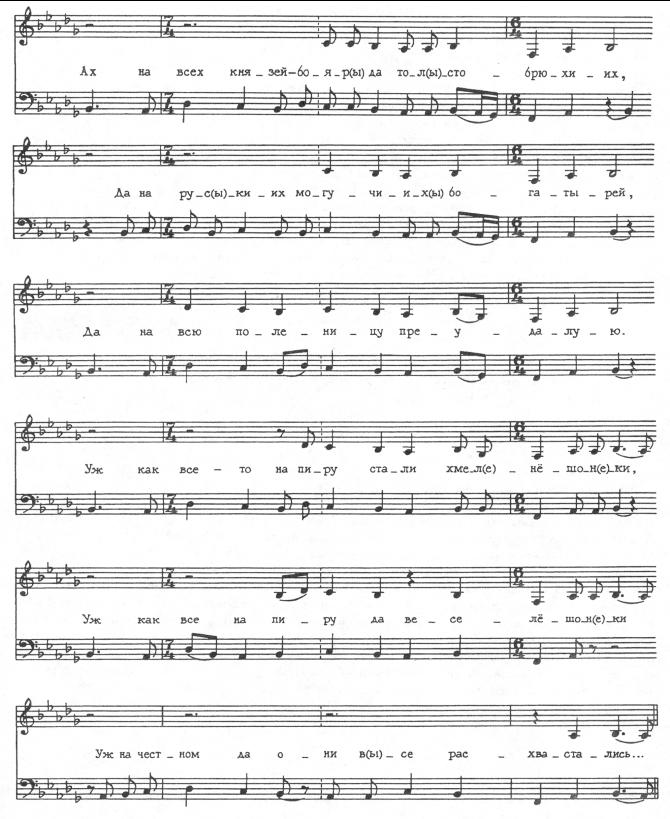

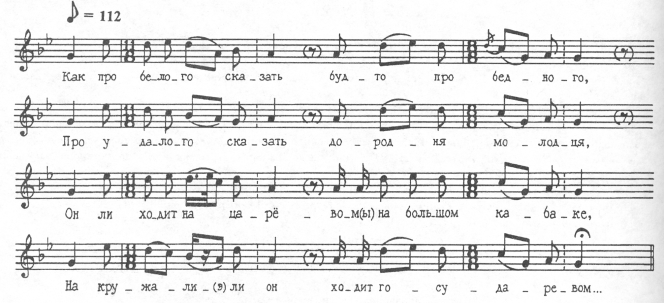

Отрывок из былины «Ставр Годинович» В. И. Лагеев и Е. Н. Кириллова исполнили на другой напев (ПИЯЛИ, КЗ мф 509, 5а):

- 453 -

- 454 -

ИВАН ГОДИНОВИЧ (№ 180—183)

Былина зафиксирована почти во всех районах бытования русского эпоса, композиционная основа ее сравнительно устойчива. Печорские записи (4 варианта) частично перекликаются с текстами из других северо-восточных регионов — расправа богатыря с невестой «происходит всегда у воды, и ей предшествует приказ Ивана Годиновича дать ему напиться» (Аст., I, с. 586); отец невесты вынужден уступить силе, чем вызывает неудовольствие дочери. Кроме того, для печорской редакции сюжета характерны особенности, повторяющиеся во всех записях: имя невесты — «Маремьяна» (в одном варианте «Марина»), отца — «Федор Черниговский»; Иван Годинович отправляется в Чернигов в сопровождении других русских богатырей, но затем остается в шатре, поручая сватовство спутникам; на обратном пути богатырям «перепала дорожечка кровавая, поперечная», Иван Годинович едет по ней один с невестой и встречает соперника (или отправляет по кровавому следу товарищей и остается один на один с прежним женихом Маремьяны); Илья Муромец пытается отговорить его от этого решения; отправившись в шатер «опочин держать», соперник Ивана Годиновича и Маремьяна «не закрыли полу правую»; привязанного к дубу богатыря освобождает Маремьяна. На Мезени и Кулое в подавляющем большинстве текстов герой добывает невесту в одиночку, мотив «дорожки кровавой» оказывается поэтому излишним (но он зафиксирован на Выгозере, на Алтае и предшествует сватовству в варианте из Сборника Кирши Данилова). Оригинальна формула отказа Федора Черниговского, отмеченная только на Печоре:

Не Иванушка поставил тонку пленочку,

Не Иванушке попала в пленку уточка, —

Васильюшко поставил тонку пленочку,

Окулову попала в пленку уточка.Сходство печорских текстов «Ивана Годиновича» столь значительно, что не исключено их близкое генетическое родство (все они записаны на Нижней Печоре).

№ 180

Онч., № 80 «Иван Горденов».

Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., сел. Великая Виска Пустозерской вол. — от Дитятева Алексея Ивановича, 71 г.

Содержание и последовательность основных эпизодов традиционны для Печоры. А. Дитятев акцентирует внимание на враждебном отношении невесты к сватам: только угроза отца срубить голову заставляет ее смириться со своей участью. Однако она отказывается ехать «на их конях». Как и в текстах И. Маркова, в комментируемом тексте по кровавому следу отправляются спутники Ивана Годиновича, их разделение на «десяточки» встречается также в алтайской традиции (Гул., 6). Оригинальный мотив — заготовка в дорогу запасов (вина, пива, «харчу хлебного») и обещание заплатить за них князю Владимиру — известен еще по одной печорской записи (№ 182), в других он представлен в усеченном виде (без обещания платы). В тексте встречаются заимствования из других былинных сюжетов: Добрыня собирает богатырей в Киев, разбрасывая по полю «ерлыки скорописцеты» (ср. былины о татарском нашествии), соперник Ивана Годиновича назван Василием Окуловичем (см. также следующий текст), а внешне он уподоблен Тугарину или Идолищу (иногда такая же формула используется печорскими певцами для описания внешности вражеского посла в былинах о татарском нашествии на Киев); описание поединка, видимо, перенесено из «Алеши Поповича и Тугарина» (ср. № 115). Необычен финал былины — герой уезжает «в пещеры во великия».

№ 181

РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 7—7 об., рукоп.; ед. хр. 10, л. 1, 2, маш.; Л., 1939, № 7; Л., 1979, № 16 «Про Ивана Горденовича».

- 455 -

Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.

Существенных отклонений от местной редакции сюжета нет. Соперник Ивана Годиновича, как и в предыдущем тексте, назван Василием Окуловичем, невеста — паленицей преудалой. В сцене пира у князя Владимира чувствуется влияние былины «Дунай» (невесту называет не сам Иван Годинович, как обычно, а Добрыня, который 12 лет жил в Чернигове). Федор Черниговский осознается исполнителем как иноверец («Молиться у них, право, некому»). Невеста еще более открыто, чем в предыдущем варианте, проявляет свою враждебность к киевским богатырям — в пути она покушается на Добрыню (см. также № 183). Чудесное избавление героя от смерти певец, видимо, связывал с помощью его товарищей, но прямо об этом в тексте не сказано (строки 247—249). Любопытно осмысление городского слова «супружница» как иностранного (строки 53, 73). Самоубийство Ивана Годиновича, потерпевшего неудачу в сватовстве, встречается в одном из кулойских вариантов (Григ., II, 6). Учителем В. Тайбарейского был Ф. Пономарев — отец одного из сказителей, от которого записана эта былина (см. № 183).

Разночтения Л., 1939, № 7 и Л., 1979, № 16

6

Все на честном прирасхвастались (1939, 1979)

7

Иной-ёт хвастал красным золотом (1939, 1979)

11—15

вместо «новой» — «иной» (1939, 1979)

16

Как умный-то хвастал старой матерью (1939, 1979)

52

Ну, по-русски мне назвать — жену венчальную (1939, 1979)

54

Чтоб была она переводна и собой статна (1979)

56

Как походочка у ней была б павиная (1939, 1979)

64

Вот из-за того застолья нонь середнего (1979)

67

Вставал тогда Добрыня на резвы ноги (1979)

90

Тут говорил Добрыня Микитич млад (1979)

107

отсутствует (1939, 1979)

114

отсутствует (1979)

141

Оставил тут коня неприказана (1979)

152, 153

перестановка строк: 153, 152 (1979)

160

Уж ты ой еси, ворона пустоперая (1939, 1979)

171, 172

отсутствуют (1979)

175

Наезжала она на Добрынюшку Микитича (1979)

190

Опять пировали трое суточек (1979)

199

И поехали они в стольный Киев-град (1939, 1979)

211—219

отсутствуют (1979)

218

отсутствует (1939)

223

Оборол Иван Горденович Василья Окуловича (1939, 1979)

241

отсутствует (1979

289

отсутствует (1939, 1979)

291

Поздравляет тогда его Илья Муромец (1939, 1979)

295

Выходил Иван тогда вон на улицу (1939, 1979)

№ 182

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 1, 2, маш.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 2—2 об., рукоп.; Л., 1979, № 21 «Про Ивана Годиновича» (отрывок).

Зап. Леонтьевым Н. П.: 1938 г., д. Голубково Нижнепечорского р-на — от Маркова Игнатия Терентьевича, 80 лет.

- 456 -

Строки 19 и 22, отсутствующие в рукоп., даны по Л., 1979, № 21.

Вариант типичен для печорской традиции, особенно близок тексту А. Дитятева (см. № 180): обещание Ивана Годеновича заплатить за дорожные припасы, разделение киевских богатырей на «десяточки», их поездки по «дороженьке кровавой». Князя Владимира заменил «дядюшка Микитушка»; возможно, поэтому в роли свата выступает «Добрынюшка Микитич», а не Дунай или Илья Муромец. Имя соперника Ивана Годеновича «Василий Батуевич» (ср. «Батуй Кайманович» в № 183) звучит более традиционно, нежели «Василий Окулович» в двух предшествующих текстах. Федор Черниговский изображен как иноземный царь — у него во дворце пируют «пановья». Несмотря на отточенность формул, эпическую обстоятельность повествования, в былине заметны признаки разрушения: ничего не сказано об отъезде Добрыни с его «десяточком», нет боя соперничающих женихов, Василия Каймановича стрелой поражают голуби.

Разночтения Л., 1979, № 21

10

Да святорусских могучих богатырей

11

Во первом-то было во десяточке

13

Во втором-то было во десяточке

15

Во третьем-то было во десяточке

21

Только видели в поле курева стоит

37

Утирается белым полотенышком

42

Он со всякими угрозами великими

49—217

отсутствуют

Примеч. соб.: «Оригинал этой, полностью записанной мною былины, к сожалению, утрачен» (Л., 1979, с. 334).

№ 183

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 22, л. 113—126, маш.; БП, № 70 «Иван Горденович». ФА VI МФ, 337.2.

Зап. Колпаковой Н. П.: 10 авг. 1956 г., д. Калюши Нарьян-Марского р-на — от Пономарева Андрея Федоровича, 72 г.

Текст интересен редкой в печорском материале возможностью сопоставить варианты одной былины, определенно восходящие к общему источнику (учителем В. Тайбарейского — № 181 и А. Пономарева был отец последнего). Сравнение обеих записей свидетельствует о вдумчивом, творческом отношении Пономарева-младшего к устному эпическому наследию. В целом придерживаясь обычной для Печоры композиционной схемы, он попытался устранить «темные места», характерные для этого сюжета, уточнить психологические мотивировки некоторых поступков былинных героев. Маремьяна осознается сказителем как нерусская (Батуй Кайманович упрекает ее: «Почему же ты пошла да за чуженина?»), она активно противится сватовству киевлян, не хочет ехать на одном коне с Добрыней, дважды нападает на него; стремясь поиздеваться над Иваном Годиновичем, опозорить его, она предлагает Батую открыть в шатре «двери наполу». Спасение богатыря еще определеннее, чем в тексте Тайбарейского, объясняется помощью Ильи и Добрыни. «Илья Муромец, прощаясь с Иваном, наказывает ему вспомнить его с Добрыней, если ему придется плохо, и когда это случается и Иван вспоминает товарищей, прилетают два ворона, своим граем мешающие спать Батую и его жене. ‹...› Поражение Батуя его же стрелой и мотивировано тем, что чудесные вороны — это Илья Муромец и Добрыня, явившиеся на помощь» (БП, с. 547). Но самая удачная находка Пономарева — указание на то, что «дорожку кровавую „пропустил“ Батуй Кайманович, стремясь отбить свою невесту» (параллелей к этому мотиву в других записях нет). Нововведения сказителя логичны, но все они переводят повествование из героико-эпического в волшебно-сказочный план. В портрете невесты и характеристике двух дочерей Федора Черниговского чувствуется влияние былины «Дунай» (строки 65—70). «Имя соперника то же, что имя вражеского короля в былине того же исполнителя о Василии Казимировиче» (БП, с. 548); в варианте Тайбарейского он назван Василием Окуловичем, как и в первой по

- 457 -

времени печорской записи этой былины. В описании нападения Маремьяны на Добрыню звучат отголоски былины «Святогор и Илья Муромец», которая входила в репертуар А. Пономарева (в опубликованном тексте этот эпизод пропущен — № 8). Сюжет «Добрыня и Настасья», содержащий аналогичную сцену, Пономареву не был известен и вообще не входил в устный репертуар печорцев (см. коммент. к этому сюжету).

Разночтения БП, № 70

14

отсутствует

15 (16)

Он ничем бы, детина, да не похвалится

18 (19)

Тут выходит наш Владимир да наше солнышко

59

Я бы знаю себе да богосужену

98 (99)

Они стали пировать, они стали столовать

268 (269)

Он скакал же теперь да на коня добра

316 (317)

Говорили они мне-ка наказывали

Цифра в скобках означает № строки по настоящей публикации, не совпадающей с БП.

ДАНИЛО ЛОВЧАНИН (№ 184)

Несмотря на широкую географию записей (Зимний берег, Кулой, Мезень, Печора, Пудога, Поволжье, Терек), былина относится к числу сравнительно редких. Наибольшее количество записей сделано на Кулое и Мезени, из других районов имеются лишь единичные варианты. Основная версия сюжета завершается гибелью Данилы Ловчанина и его жены; на Кулое, наряду с этой версией, известна и другая — с благополучной развязкой. В именах собственных, содержании и оформлении отдельных эпизодов многие тексты заметно отличаются друг от друга; в то же время чуть ли не буквальные совпадения обнаруживаются в былинах, записанных в разных районах европейской части России. Эта эпическая песня испытала сильное влияние волшебных сказок (сюжет близок к АТ 465А, система образов-персонажей, многие эпизоды, формулы также близки к сказкам).

На Печоре Н. Е. Ончуков записал один полный текст и разночтения к нему. В полном варианте опущен ряд эпизодов, имеющихся в записях из других регионов; но, судя по дополнениям, сделанным четырьмя певцами, прежде этот сюжет был популярным на Печоре и разрабатывался подробнее. Примечательная особенность печорских записей — отчество Данилы «Староильевич», которое одна из исполнительниц объяснила родством богатыря с Ильей Муромцем (Данила — сын «старого», как на Печоре называют любимого былинного героя).

№ 184

Онч., № 36 «Данило Староильевич».

Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Рочева Егора Ивановича, 61 г.

В подстрочнике собирателем даны отрывки былины, по-иному спетые А. Ф. Вокуевым (Онч. с. 162—163, 165, 167—168).

К строке 42:

Так говори, как в трубу труби». —

«Есть у нас в чистом поли шатер стоит,

А живет тут Данилко Староильевич...»

К строке 71:

А послали-ту Олешиньку Поповиця

К строке 86:

«Ты не пей-ко-ся у князя да зелена вина,

Не пропей-ко-сь ты, Данилко, своя разума,

Поберегись-ко ты, Данилко, да доброй молодец»

- 458 -

К строке 161:

Приказала она взять шолков аркан,

Приказала она взять хлебцы подорожныя,

Приказала она взять Бельку-собачку

Примеч. соб.: «Анисим Вокуев пел немного, а конец рассказал так:

Приехал Данилко ко синему морю, ко тихой заводи и запрятал он своего коня доброго. Бельку спустил, ходит Белька коло́ синя моря и приманиват гусей-лебедей и малых утянышей и носит хозяину, а Данилко сам под скрытием. Тогда завидел дикой прыщ, захотел он от собачки отбить гусей и утянышей, тогда стал подходить за собачкой, а Данилко направил аркан. Подошел прыщ. Данилко изноровился и кинул в него арканом; накинул, прихватил, привезал к сыру дубу. Скакал, билса дикой прыщ, не мог сорвать шолков аркан. Тогда подобралса к нему Данилко, стал привязывать ко добру коню, и ведёт его за своим добрым конем о синё морё. А этот Вижа снаредил свой черлен караб досматривать Данилу, и увидал Вижа из трубы подзорноей, что ведёт Данилко дика прыща. Тогда находит кораб супротив его, начали палить, стрелять в Данила, а он натенул свой тугой лук и направил свою калену стрелу, стрелил на черлен караб, убил он много людей тремя стрелками, а больше у его не было. Тогда Данила с карабля застрелили, взели его добра коня и дика прыща и привели ко князю Владимеру. Послали опеть Олёшиньку Поповича по Овдотью дочь Викуличну. Олёша ей обсказал, что ее хотят за князя взять. Она поехала и говорит Владимеру-князю: „Покажите мне Данила Староильича, я посмотрю его“. Приказал князь. Повели ее. Посмотрела Овдотья Данилу и всё она усмотрела, что не сам собой помер, а что побит он от рук человеческих. Схватила востро копье, ткнула она тупым кончем в землю, на вострой конеч сама пала белой грудью своей. „Где лежит, говорит, блад есен сокол, тут лежи лебедь белая — не доставайся князю Владимеру!“

Присутствовавший при рассказе Вокуева Г. Чупров сказал, что он слыхал, что Владимир, услыхав об этом, сказал: „Ладно, говорил стар казак: изведите ясна сокола, не поймать бела лебедя“.

А бывший тут же И. Булыгин добавил: „Время тибе, Вижа, в котли кипеть“. Следовательно, он слыхал, что Вижу в наказание сварили.

Ф. Чуркина говорила, что Вижа было убежал, но его поймали, посадили на ворота и расстреляли кислым молоком. Она же сделала предположение, что Данило Староильевич чуть ли был не сын „старо́го“, как обычно зовут на Печоре стар казака Илью Муромца. Что-то вроде того она слыхала от стариков» (Онч., с. 168).

В былине Е. Рочева отсутствует ряд традиционных эпизодов, которые, судя по косвенным данным, имелись в прототексте (нет описания охоты, заступничества Ильи Муромца, попыток жены Данилы дать ему достаточное для битвы количество стрел). Необычен для былин и, видимо, перенесен из волшебных сказок способ укрощения «зверя вопрыща» (он описан в наказе Авдотьи своему мужу — строки 160—173). «Заповедь» супругов: «А которой-де помрёт, дак тут другой лягёт» — перенос из былины о Михаиле Потыке. Оригинальна форма учтивого отказа Данилы от княжеского угощения:

У кого эта цяра нынь в руках право,

У кого-де в руках, да нынь тому в устах.Записанные Ончуковым дополнения примечательны тем, что сразу 4 сказителя слышали когда-то эту былину, хотя и не знали ее полностью. Очевидно, во второй половине XIX в. сюжет был известен многим местным певцам; в печорской редакции Данилу предательски убивал советчик князя Владимира Визя («Вижа, Важа») Лазурьевич, Илья Муромец пытался предотвратить трагедию (см. реплику Г. Чупрова), а Авдотья Никулична хотела снарядить мужа всем необходимым (в битве с посланными против него воинами Даниле не хватает стрел — эта деталь есть и в тексте Е. Рочева, и в дополнениях О. Вокуева). В реплике Ф. Чуркиной (Вижу «посадили на ворота и расстреляли кислым молоком») сказалось презрительное отношение местных певцов к этому персонажу, а сам иронический образ позаимствован из популярных на Печоре произведений пародийного характера.

- 459 -

ХОТЕН БЛУДОВИЧ (№ 185—189)

На Печоре сделано 5 записей этой былины — больше, чем в любом другом северо-восточном районе, причем все варианты стихотворные и довольно полные. 4 из них записаны в Усть-Цилемском районе, 1 — на Нижней Печоре; последняя по времени фиксация сюжета относится к 1955 г.

По мнению исследователей, «печорские варианты больше других отходят от древнейшей основы» (Аст., I, с. 640), представляют собой позднюю ступень эволюции сюжета (НБ, с. 427, 437—438). В местной редакции сюжета конфликт полностью переводится в этический план, его ядро составляет не противоборство Хотена и братьев невесты, а месть героя за оскорбление своей матери. В связи с этим роль антипода переходит к матери невесты, которая в печорских записях устойчиво именуется «Мариной» (лишь в одном варианте допущена перестановка имен — мать Хотена названа «Маремьяной», а ее традиционное имя «Овдотья» закрепилось за матерью невесты — см. № 187). Ее поступки во многом определяют завязку действия и дальнейшее его развитие; дочери и сыновьям Марины отводится пассивная роль.

Имя невесты варьируется («Аннушка», «Чавина Чусавицна», «Савишна Чусавишна»; в двух текстах она не названа по имени); она ничем не проявляет своего отношения к сватовству, не произносит ни единой фразы и не совершает никаких действий. Как естественное развитие наметившейся на Печоре тенденции воспринимается необычный финал одного из текстов: Хотен убивает Маринку, а о результатах сватовства ничего не сообщается (№ 186).

Во всех печорских записях былины братья невесты не участвуют в борьбе с Хотеном. В одном варианте они отказываются биться с ним («Как Фатенкова смерть да ечунь страшная» — № 186), в другом живут далеко от матери (она обращается к ним за помощью лишь после двух неудачных попыток справиться с Хотеном, но сыновья не хотят рисковать своими «буйными головами» — № 187), в третьем сыновей Марины замещают зятья, которые тоже уклоняются от борьбы (№ 185). В двух текстах братья невесты вообще не упоминаются.

Социальные мотивы в местной редакции сюжета не развиты, матери жениха и невесты равны по своему общественному положению («боярыни», «вдовы купечески»), и лишь в пренебрежительном отзыве Марины о Хотене можно усмотреть глухие намеки на имущественное неравенство. В отличие от сказителей из других районов, печорские певцы не проявили особого стремления к «киевизации» данной былины, ограничившись стандартным указанием на Киев как место действия (а в двух вариантах нет и этого — № 188, 189). В печорской редакции не упоминается слуга Хотена, который играет довольно активную роль в ряде прионежских и пинежских текстов, нет также популярного в этой былине мотива обсыпания копья золотом (выкуп за освобождение плененных Хотеном братьев невесты).

Помимо своеобразной трактовки конфликта, устойчивого имени матери невесты, отсутствия некоторых популярных мотивов для печорской редакции сюжета характерно использование поэтических формул и деталей, ставших приметами местной традиции. Марина нанимает против Хотена голей кабацких, которые часто фигурируют на Печоре в разных былинных сюжетах. Устойчиво по вариантам обращение матери Хотена к Марине: «Зачем нам людьми заменятисе, зачем добрыма засылатисе? ‹...› Не можно ли их (детей) вмистя свести ‹...› родство завести?»

Во всех трех текстах, в которых упоминаются сыновья или зятья Марины, побоявшиеся выступить против Хотена, она проклинает их (см., напр., строки 133—140 в № 185).

Этот поэтичный, полный внутреннего драматизма монолог — один из редких в русском эпосе примеров прямого изображения чувств и переживаний героев (ср. жалобу Добрыни на свою участь и ответ его матери в былине «Добрыня и Алеша», сетования князя Романа на старость в прионежских записях «Наезда литовцев»). В варианте А. Осташова (№ 186) проклятие Маринки удачно связывается с сюжетным действием: она хотела бы, чтобы на «подводной кошоцьке розбойной» нашел свою смерть ненавистный ей Фатенко. Аналогичная формула есть в одном из мезенских текстов (Григ. III, 373). Это — не случайное совпадение: несмотря на более развернутый, детализированный характер, мезенская редакция сюжета дает самые близкие параллели к печорской.

- 460 -

№ 185

Онч., № 46 «Фатенко».

Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Дмитрия Карповича, 40—45 лет.

В подстрочнике восстановлен выпущенный Н. Е. Ончуковым при публикации отрывок былины (строки 17—33) как «подробный рассказ совершенно в тех же выражениях» (Онч., с. 194).

Текст содержит все основные особенности печорской редакции сюжета. Голей кабацких Д. Дуркин изображает подчеркнуто негативно — это падкая на даровую выпивку и деньги толпа, вооруженная чем попало; победить такого противника для Хотена не составило особого труда. Впрочем, сам бой богатыря с наемниками Марины сказитель описывает с помощью формулы, заимствованной из героических былин об отражении вражеского нашествия (голи наскоро вооружились «стегами-аншпуками»).

Немногочисленные нововведения сказителя не вписываются в традиционную сюжетную канву. Замена 9 сыновей Марины дочерями повлекла за собой бытовые неточности, неубедительные мотивировки. Все зятья живут в доме тещи, что необычно для патриархальной семьи, дочери Марины в критический момент оказываются «в гостях»; традиционное проклятие сыновьям «переадресовано» зятьям и становится явно неуместным. Наконец, инициатива примирения с Хотеном исходит от зятьев, которые непричастны к завязке конфликта.

№ 186

Онч., № 9 «Фатенко»; НБ, № 60.

Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. 1902 г., сел. Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Осташова Анкудина Ефимовича, 78 лет.

Вплоть до финала действие в этом варианте развивается по традиционной схеме с использованием формул и деталей, характерных для местной редакции сюжета. Как и в других печорских текстах, братья невесты практически не участвуют в столкновении с Хотеном, инициатива полностью переходит к их матери. Подробно разрабатывая начальные эпизоды былины, исполнитель заметно упрощает вторую часть: Маринке так и не удается выставить «поединщика», и она оказывается во власти Хотена. Необычная развязка — убийство Маринки — нисколько не противоречит идейной направленности печорской редакции сюжета: при перенесении акцента на ссору двух вдов такой финал вполне уместен, а дальнейшее развитие темы сватовства оказывается излишним. Предположение, что «и характер убийства (разрывание на части), и имя — Маринка — указывают на влияние других былин, в частности — былины о Добрыне и Маринке» (Аст., I, с. 640), не подтверждается новыми записями. Как уже говорилось, имя «Маринка» обычно для местной редакции сюжета; кроме того, ни в одном печорском варианте «Добрыни и Маринки» нет описания расправы, подобного тому, который использовал А. Осташов. Сказитель называет мать Хотена «дочь Облудишна» (обычно ее именуют «Блудовой вдовой»). Это — не обмолвка, так как соответствующие изменения внесены в устойчивую формулу-монолог Маринки. Введенное в него нетрадиционное сравнение Хотена с «верблюдищем» — явно позднее.

№ 187

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 14, л. 13—22 об. (полев.), тетр. 5, л. 12—18 (перебел.); Аст., I, № 98 [«Фатенко»]; НБ, № 61.

Зап. Астаховой А. М.: 23 июля 1929 г., д. Великая Виска Ненецкий нац. округ — от Дитятевой Прасковьи Ивановны, 69 лет.

Былина была сначала рассказана, затем спета. Оба варианта значительно отличаются друг от друга. В полевой записи круглыми скобками отмечены добавления и изменения при пении, квадратными — принадлежащее сказанному варианту. Слева на поле цифрами обозначен порядок спетых стихов, не совпадающих со сказанными.

- 461 -

Публикуется спетый вариант по полевой записи.

Сказанный вариант

1

Во стольнем славном городе во Киёве

2

Жил солнышко В‹ладим›ир князь

3

Было пированьё-столованьё почесен пир

4

отсутствует

Вместо 5, 6, 7

порядок строк 6, 7, 5

Между 7 и 8

Сидят на пиру напиваютца

Вместо 9—12

порядок строк 11, 12, 9, 10

9

Сидели они за столом за середниим

Между 12 и 13

У Овдотьи была дочь прекрасная красавица

У М‹аремьян›ы был сын тоже красавец

13

Посваталась Маремьяна к Овдотьиной дочери

14

За любимого своего сына за Фатенушка

15

Обругала Овдотья у ей сына Фатенушка

16

У тя муж был блудищо

17

И сын у тебя будет чудищо

21

отсутствует

23

отсутствует

Между 24 и 25

Из-за дубова стола́ вон на юлицу

26

Пошатнулось у Владимира гриньское царьсво

33

отсутствует

34

Уж ты ой еси, солнышко Владимир-князь

38, 39

отсутствует

Между 41 и 42

У ей была дочь любимая

У меня сын Фатенушка

42

Посваталась я у Овдотьи на дочери

45

Муж-то у тебя был блудищо

46

Да и сын-то у тебя чудищо

52

отсутствует

53

Идёт-то Маремьяна чисты́м полё́м

60

Уж и как ты идешь рано со чесна́ пира́

64

отсутствует

71

Друга была Маремьяна, блудова́ вдова́

73

За любимого за сына за Фатенушку

75

У тебя муж был блудищо

76

И сын у тебя был чудищо

Вместо 83—86

86, 84, 83, 85

85

Белые руки его да размахалися

87

Пошел-то Фатенко на конюшен двор

Вместо 90, 91

Во седёлушко черка́льчето

Во узду во тацьяную

Между 92 и 93

Ради при́прежи лошадиныя

Не оставил бы его конь в чисто́м поли

99

Поехал Фатенко во чисто́ поле

100

отсутствует

104

отсутствует

- 462 -

108

Не буйны-то ветры сповя́нули

114

Разорю твой дом со дна́ на́верх

118

На одно плечо кунью шубу

123

Уж вы ой еси, голи кабацки и толстобрюхи

125

отсутствует

132

Как травой берёт

133

отсутствует

153

Сворочу дом со дна́ наверх

Между 153 и 154

Тут-то Ов‹доть›и ‹за беду встает›

За в‹еликую› д‹осаду› п‹оказалосе›

163

отсутствует

Вместо 164, 165

Говорит Овдотья таково́ слово́

168

И бросила эти камешки в синё морё

Помимо отмеченных расхождений сказанный вариант отличается от спетого и более мелкими деталями, напр., при пении изменялись формы слов: «одна» — «ёдна», «кирпищат» — «кирпищет», «улицу» — «юлицу», «оци» — «очи» и т. п.; добавлялись частицы, местоимения, союзы, напр.:

Спетый вариант

Сказанный вариант

3

Да было

Было

8

Тут сидели

Сидели

12

Другая Маремьяна

А другая Маремьяна

22

Да тут-то

Тут-то

30

Уж как же

Как же

31, 32, 61, 62

при пении

начинаются со слова

«Али»

159

Не едем

Што не едем

и т. п.Разночтения в полевой, перебеленной записях и публикации (Аст., I):

21

в полев. — «когда жёрьнышко не...» (далее неразборчиво),

в перебел. — «когда жёрьнышко не найдет, тогда голодом живет»,

Аст., I — «когда жёрьнышко не найдет, тогда голодом».

Вместо 143, 144, 145

в полев. зап. — «то же самое».

Между 146 и 147

в полев. зап. — «то же, все то же, 3-й раз»,

151

в полев. — «Дав... мне в ‹поединщи›ка»,

в перебел. — «Давай-ко мне в поле поединщика».

«Печатаемый вариант довольно близок к устьцилемскому в записи Ончукова (№ 185 в нашем издании — Сост.), заключает те же основные эпизоды, но более развертывает моменты былинной гиперболизации: когда, напр., в гневе обиженная Маремьяна — мать Фатенка, встает, шатается весь дом; к голям Чусова вдова обращается два раза, и оба раза Фатенко побеждает. Вариант заключает более поздние бытовые детали: Чусова вдова обращается к помощи сыновей посредством «писемицька». Сыновья «отписывают» ей. По печорской традиции в описании пира упоминаются «бояра кособрюхие» (Аст., I, с. 640—641). Как уже отмечалось, П. Дитятева поменяла имена вдов («Маремьянка» созвучно «Марине» — так на Печоре обычно называют мать невесты, а «Офимья» — традиционное для этой былины имя матери Хотена). Исполнительница попыталась

- 463 -

активизировать роль князя Владимира, но диалог князя с Маремьяной ничем не мотивирован и сам ничего не мотивирует, без нужды дублируя сюжетно необходимый разговор Хотена с матерью. В тексте удачно использовано троекратное повторение с наращением — Хотен трижды бросает «палицу буёвую» и «вскрывает двор» Овдотьи «по тёсу», «по потолку», «по ёкошкам». «Да скоро поётце — долго сказываетця» (обычно «долго» или «тихо деется») — переделка сказочной формулы; Дитятева употребила ее два раза, меняя местами наречия (строки 53, 105; см. также строку 182 в ее былине о первой поездке Ильи Муромца — № 191).

№ 188

Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 139—142, маш.; БП, № 5 «Фатенко»; НБ, № 62.

Зап. Беловановой А. В.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Носовой Анастасии Артемьевны, 67 лет.

В начальных эпизодах былины (до строки 86) действие развивается по традиционной для печорской редакции сюжета схеме, певица охотно прибегает к развернутым повторам, детализированным описаниям. Впрочем, иногда она заменяет эпические формулы простым указанием на действие героя («Обулся, оделся он по-хорошему»), вводит в былину строки из свадебных причитаний (строки 29—31 — см. об этом БП, с. 527). Почти все эпизоды, составляющие основную часть сюжета, опущены, развязка максимально приближена к завязке. Этому способствует введение в былину общеэпической постоянной формулы наговаривания на стрелу и богатырской стрельбы. В эпизоде, когда «испуганная Маринка ‹...› выводит дочь на улицу и отдает ее Фатенке», подчас без достаточных оснований видят влияние былины о Добрыне и Маринке (НБ, с. 438). Заговаривания стрелы нет ни в одной печорской записи «Добрыни и Маринки», для местной традиции характерен другой мотив — богатырь промахивается и нечаянно убивает любовника Маринки (см. коммент. к № 24, 25, 26 и др. в нашем издании). В финале текста использована популярная сказочная формула.

№ 189

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 406, л. 513—517, маш.; РФ, II, 1957, с. 265—267; БП, № 41 «Про Фатена». ФА VI МФ, 212.1; РФ, II, 1957, нап. с. 271; БРМЭ, № 63, нап. с. 317.

Зап. Колпаковой Н. П.: 23 авг. 1955 г., д. Кривомежная Усть-Цилемского р-на — от Носова Лазаря Михайловича, 76 лет.

Опорные эпизоды, составляющие основу сюжета, те же, что и в предшествующей записи. Близость вариантов, видимо, обусловлена постоянным общением исполнителей (Лазарь и Анастасия Носовы — муж и жена). Однако буквального совпадения в текстах супругов нет. Вариант Л. Носова отличается от предыдущего другим именем невесты («Савишна Чусавишна»), «творческими вариациями некоторых эпизодов, делающими их еще более выразительными» (БП, с. 539); вторая часть былины тоже до предела упрощена, но действие в ней развивается по традиционной схеме.

Разночтения РФ и БП, № 41

6

Не велику и не малую — полтора ведра (РФ)

9

Уж что же нам людьмы с тобой заменятисе (БП)

16

А вместя́х-то их свести дак сватовсьво-то завести (БП)

17

Уж как тут нонче Маринке да за беду-то стало (БП)

21

Как по всем-де по столам, столам дубовыим (БП)

25

Как у мня-то ведь есть дак дорога́ доче́рь (БП)

43

Повеся́ дёржи́т свою дак буйну голову (БП)

44

Потопя дёржит свои дак очи ясные (БП)

68

Подносила я Маринке да Чусово́ю вдовы (БП)

93

Как зерна́-то не найдет — живет тут в голоде (БП)

- 464 -

Между 96 и 97

Как отвязывала своёго да коня доброго (БП)

110

Как ведь тут-то выходила Маринка да вон из терема (БП)

При вторичной записи былины на магнитофон исполнителем не спеты строки 32, 42—44, 55, 70—80. Варианты строк в звукозаписи:

50, 51

Уж как едет моя маменька не по-старому

Уж как едет ведь родимая не по-прежнему

56

Выбегаёт он дак и маменьку нонь всё спрашиваёт

58

Уж и вся-де ты ведь едешь да не по-прежному

94, 95

Уж как тут нынче Овдотии да за беду стало

За великую ей досаду да показалось

ИВАН ГОСТИНЫЙ СЫН (№ 190—194)

Сюжет зафиксирован собирателями в большинстве эпических центров европейского Севера, в Поволжье, на Дону, Урале, в Западной Сибири и на Нижней Колыме, но общее число записей сравнительно невелико. Скромное место занимает эта былина и в репертуаре Печоры — за всю историю собирания удалось записать четыре полных варианта (в низовьях реки и в среднем ее течении) и один отрывок. Из соседних районов (Мезень, Кулой, Зимний берег) записей нет, а ближайшие в географическом отношении пинежские варианты безыменны и по своей композиции тяготеют к прионежским и кенозерским. Несмотря на ограниченность материала, можно говорить о существовании печорской версии былины, которую современный исследователь сюжета считает древнейшей (НБ., с. 55—60). Самая характерная ее особенность — подробное описание скачки Ивана гостиного сына из Киева в Чернигов и обратно, отсутствующее в других версиях и редакциях (лишь в донских вариантах рассказывается о состязании конями, но в нем участвует и князь Владимир). В Чернигове герой требует у местных попов «ярлыки скорописчаты» — документальное подтверждение выполнения им условий состязания (уложиться между заутреней и обедней). Далее печорские сказители осложняют традиционный сюжет, вводя в былину серию дополнительных эпизодов в духе сказочного повествования (князь отказывается платить «залог», задает Ивану новые задачи, которые тот с помощью своего коня успешно решает). Влияние стихии волшебных сказок, характерное для всех версий этой былины, в печорских записях особенно заметно. По существу они представляют собой типично сказочное повествование, вставленное в эпическую «рамку».

№ 190

Онч., № 22 «Иван Гостинович».

Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.

Для былин об Иване гостином сыне характерно динамичное развитие действия, объем текстов редко превышает 100 строк. Вариант П. Поздеева разросся почти до 500 строк, прежде всего за счет наращивания традиционного сюжета сказочными эпизодами. Проиграв спор, князь Владимир трижды «накидывает» на героя «службу тяжелую», выпуская против его коня отборных жеребцов. Конь Ивана Гостиновича всякий раз разгоняет или убивает княжеских лошадей. Эти эпизоды несколько тяжеловесны, однообразны, что не свойственно былинам; но наличие целого ряда чеканных эпических формул (напр., строки 236—244) свидетельствует о давней традиции песенно-стихотворного исполнения. Уникально последнее испытание — попытки «имальников» укротить богатырского коня. Нарушение князем Владимиром норм былинного этикета (отказ уплатить проигранный заклад) — черта позднейшая, но она согласовывается с общей тенденцией печорской традиции к снижению образа князя. (См. также противопоставление Владимира богатырям в мотиве поручительства — строки 51—55.) Психологизация некоторых ситуаций и чрезмерная антропоморфизация коней (диалог «названых братьев», заключительная реплика князя) — очевидно, результат личного творчества сказителя.

- 465 -

№ 191

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 14, л. 24—34 (полев.), тетр. 5, л. 5—11 (перебел.) — «Состязание молодца конями с князем Владимиром»; Аст., I, № 96 [«Состязание Добрыни с князем Владимиром»].

Зап. Астаховой А. М.: 23 июля 1929 г., д. Великая Виска, Ненецкий нац. округ — от Дитятевой Прасковьи Ивановны, 69 лет.

Былина была сначала рассказана, потом спета. Оба варианта значительно отличаются друг от друга. Публикуется спетый вариант по полевой записи, где круглыми скобками отмечены добавления и изменения, внесенные при пении, квадратными — принадлежащее сказанному варианту.

Сказанный вариант

1

Во городе во Киеве

2

У ласкова солнышка Владимира

3

Водилса почесен пир

Между 3 и 4

Про многих бояр людей добрыих

Между 4 и 5

Про тех королей королевскиих

7—15

отсутствуют

16

Говорит солнышко Владымер-князь

19, 20

отсутствуют

Вместо 23—28

27, 28, 23, 24, 25, 26

Между 29 и 30

Из того стола из середнего

Между 30 и 31

Вставаёт он да на резвы́ ноги́

И кланеетца Владымыру челобитием

31

Солнышко Владымир-князь

Между 31 и 32

Клади-тко ты сто рублей со тысячей

А я о своёй буйно́й головушке

Между 35 и 36

Клади-тко ты сто рублей со т‹ысечей›

Отошел у Владымира почесен пир

36

Пошёл Добрынюшка во чисто́ полё

После 40

Я билса с князем о велик зало́г

Вместо 41—46

45, 46, 41, 42, 43, 44

47

Говорит-то ему добрый конь м‹аленький› б‹урушко)-кос‹матецько›

Между 47 и 48

Говорит ему таковы́ слова́

48

отсутствует

54

Садитса Добрынюшка на добра́ коня́

57

отсутствует

61

отсутствует

65

Князь кладёт сто рублей со тысечей

69, 70

отсутствуют

72

отсутствует

74

отсутствует

Вместо 96—98

Приехал Добрыня ко храму ко божьему

И слезавает он с добра́ коня

Заходит во храм божий

Вместо 102, 103

103, 102

107

Штобы съездить от города до города

111

Росписались они ему скору грамотку

- 466 -

112

Топеря детинушка пошел вон на юлицу

113

Садитса Добрыня на добра́ коня

123

отсутствует

126

отсутствует

127

Вот солнышко Владымыр-князь

129

отсутствует

133

Милости прошу Добрынюшка ко мне на почесен пир

Между 133 и примеч. сказителя

Пошел-то у Владымыра почесен пир

Для Добрынюшки Микитичя

139

отсутствует

142

Говорит ему Владымыр таково́ слово́

144

Продай-ко мне бурушка косматецька

145

А Д‹обрынюш›ка говорит на то

153

И выпустите 30 жеребцей неучёныих

155

И заедат его бурушка косматецька

157, 158

отсутствуют

161

отсутствует

171

Тогда Владымиру за беду́ стало

174

Выпустите трех жеребцей неучёныих

176

отсутствует

Вместо 177, 178

они побежали и вести нет

188

вставаёт стар казак Илья Муромец

189, 191, 193

отсутствуют

206

Тут-то бурушко россердился

212

Лежал-то Добрынюшка три часа мертво́й

210

Маленький детина, не похвастывай

211

А молодой Добрыня, не похвастывай

Более мелкие различия между сказанным и пропетым вариантами сводятся к следующему: изменение формы слов («у ласкова» — «ю ласкова», «обеднею» — «обеднюю», «едет» — «поехал», «отцы» — «ётцы», «пусть» — «пущай» и т. п.), добавление или выпадение отдельных коротких слов:

Спетый вариант

Сказанный вариант

5

Тут вси

Вси

6

Да вси

Вси

27

Я сто кладу

Сто кладу и т. п.

Разночтения в полевой, перебеленной записях и публикацией (Аст., I):

9

не дописано в полев. тетради, вычеркнуто в перебел.;

12—15

конечные глаголы восстановлены, как в Аст., I, т. колл. в полев. тетр. записаны только начала строк, очень неразборчиво, в перебел. концы строк не расшифрованы, имеется приписка «посмотреть по другим сборникам?»;

23

в полев. тетр. — начала строки нет: «...от города до города»,

в перебел. — строка отсутствует,

Аст., I — «Съездить от города до города»;

69, 70

восстановлено по перебел. рукоп. В полев. — «Да три дев и т. д»;

108, 109

восстановлены по перебел. рук. В полев. — «Да три и т. д»;

116—120

восстановлены по перебел. рукоп. и предыдущим строкам полев.;

- 467 -

Между 124 и 125 после примеч.

в полев. тетр. строка «Несёт-то ‹тысячу› на буйно́й головы́»,

сказителя.:

выпущенная в перебел. рукоп. и в Аст., I;

После 146

в перебел. тетр. вставлена строка «Несёт-то тысячу на буйно́й головы́» и поставлен «?»;

163—166

восстановлены по перебел. рукоп.

Текст в основном повторяет сюжетную схему записи Ончукова, дополняя ее некоторыми интересными подробностями. В роли главного героя выступает Добрыня, который берет расписку у попов не только в Чернигове, но и в Киеве; еще более развернуто и красочно описание богатырской скачки (строки 91—103). Дитятева последовательно противопоставляет князя Владимира киевским богатырям (по воле князя утверждаются неравные условия состязания: он закладывает деньги, а соперник рискует «своей буйной головушкой»; выигранный заклад Добрыня получает только по настоянию Ильи Муромца и Самсона). В сказочный по содержанию сюжет введены некоторые мотивы сказок, не встречающиеся в других записях (использована формула «Не долго поетца, скоро скажетца»; конь заранее предупреждает Добрыню, что князь не захочет расплачиваться в случае проигрыша; в финале былины бурушко наказывает нерадивого хозяина — ср. № 192). Оговорка сказителя, назвавшего «царищем» (строка 155), отчасти закономерна — Владимир в этом тексте напоминает не столько былинного князя, сколько сказочного царя. Выразительна формула отказа продать коня (строки 159—160).

№ 192

РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 3—3 об., рукоп. «Про Ивана Годеновича».

Зам. Леонтьевым Н. П.; 1938 г., выселок Красное Куйского колхоза «Красное знамя» Нижнепечорского р-на — от Карманова Григория Андреевича, 57 лет.

Былина записана со слов.

В тексте нет подробного описания скачки, не говорится о «ярлыках скорописчатых», которые требует герой у черниговских попов, но остальные особенности печорской версии сюжета представлены довольно полно. Вторая часть былины логичнее и стройнее по композиции, богаче формулами, нежели соответствующие эпизоды в самом полном печорском варианте П. Поздеева (№ 190). Главный герой назван Иваном Годеновичем, это повлекло за собой указание на его родственные связи с князем Владимиром (см. строку 30). В тексте подчеркиваются богатырские качества Ивана: на княжеском пиру он сидит за передним столом, на месте богатырском (строки 26—27), а после скачки приходит на пир незваным, считая, что такой поступок только прибавит ему чести (строки 81, 82 — формула уникальна). Наказание конем своего хозяина есть еще в одной печорской записи (№ 191); видимо, этот эпизод был и в тексте учителя Г. Карманова, но у него самого вызывал недоумение (см. ремарку сказителя к строке 209). Эпитет «три-девяносто равномерных верст» (строка 18, см. также строку 25 в следующем тексте) — искаженное «мерных верст».

№ 193

РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33, л. 10—10 об., рукоп. «Про Ивана Гостиновича».

Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.

Былину перенял от Ф. М. Пономарева.

Вариант обычен для печорской традиции, содержит все основные особенности местной версии сюжета. Вторая часть былины передана кратко — князь Владимир отдает «деньги выездны» после первого же дополнительного испытания. Перед началом скачки Иван Гостинович требует у князя «поручителя» (строка 45) — мотив необычный, но вполне уместный в этой былине, в печорских вариантах которой князь Владимир грубо нарушает договоренность.

- 468 -

№ 194

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 4, маш. (дата записи не указана); Леонт., 1979, № 22 «Про Ивана Годиновича» (отрывок).

Зап. Леонтьевым Н. П.: лето 1940 г., д. Подчерем — от Мезенцевой Марфы Ильиничны, 70 лет.

Начало былины, описывающее хвастовство на пиру у князя Владимира. Детали, содержащиеся в монологе князя, позволяют отнести этот фрагмент к сюжету «Иван Гостиный сын». Главный герой назван Иваном Годиновичем (ср. № 192, а также Гильф., 307, Миллер, 72).

Разночтения Л., 1979, № 22

16

Первый жеребец — да сивогривчатый

17

Второй жеребец — синегривчатый

19

Буромца против нет

22, 23

отсутствуют

СУХМАН (№ 195)

Сравнительно редкая былина, единичные ее варианты известны из разных областей России — от Поморья до Алтая и Енисейского края; в ряде других эпических песен Сухман иногда выступает в роли второстепенного персонажа. Все северно-русские и енисейский тексты принадлежат к одной версии сюжета, от которой заметно отличается алтайская версия, представленная единственным вариантом. Некоторые сказители восприняли эту былину не из устной традиции, а из книги.

№ 195

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 8, л. 40—42, маш.; БП, № 80 «Про Сухмана». ФА VI МФ, 329.4.

Зап. Колпаковой Н. П.: 5 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.

Былина о Сухмане не типична для печорской традиции (см. БП, с. 550).

Единственная печорская запись редкой былины. На ее бытование сильное воздействие оказали многократные перепечатки варианта одного из пудожских сказителей (Рыбн., 148). К этому источнику восходит и текст Кузьмина, в репертуаре которого много книжных по происхождению былин (см. БП, с. 216, 549—553). Печорский певец повторяет сюжетную схему пудожского варианта, опуская или сокращая некоторые эпизоды (поездка на охоту к трем «тихим заводям» на море; отправление богатырей для проверки «заработков Сухмантьевых», запоздалое предложение герою княжеской награды); он использует те же формулы (описание пира, диалог с Непрой-рекой и др.), иногда заменяя в них отдельные слова («супруга» вместо «молодая жена»; «тюрьма», «темна камера» вместо «глубок погреб» и т. п.). Возможно, замены принадлежат не Кузьмину, а редактору печатного текста. Следы литературной обработки просматриваются в заключительных стихах былины: «А Сухман-река да будь Днепре-реке, будь Днепре-реке да ты родна сестра». (Этот мотив не характерен для устной эпической традиции, а в топонимических преданиях всегда учитывается грамматический род гидронимов; об искусственной стилизации свидетельствует также синтаксическая незавершенность первой строки.)

Разночтения БП, № 80

13

Белой лебеди он да не кушает

14

Как Владимир да князь стольнокиевский

- 469 -

ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ И БАТЫГА (№ 196—213)

Почти все записи былины о Василии Игнатьевиче сделаны на европейском Севере России, однако степень ее популярности не везде одинакова. В некоторых регионах этот сюжет занимает одно из первых мест в репертуаре былинщиков (Восточное Прионежье, Кулой, Мезень, Печора), в других представлен единичными записями (Выгозеро, Западное Прионежье, Кенозеро, Пинега, Зимний берег).

В свое время А. М. Астахова выделила две версии сюжета. «Варианты былины распадаются на две четко обозначенные группы: онежскую и мезенско-печорскую (к последней примыкают варианты пинежский и золотницкий). В онежских сюжет более прост и четок. В Киеве при нашествии Батыги не оказывается богатырей. Василий „упьянсливый“, „голь кабацкая“, стреляет по шатру врага и убивает „три лучшие головушки“: Батыга требует выдачи виновного. Василий едет к Батыге, обещает отдать ему Киев, получает от него рать и избивает ее. В мезенско-печорских вариантах сюжет осложнен взаимоотношением Василия и князя с боярами, в силу чего былина насыщается элементами социального протеста» (Аст., I, с. 561).

Новые записи былины и 6 кулойских вариантов, не учтенных А. М. Астаховой (Григ., II), в целом картины не меняют: в прионежских текстах не описывается столкновение Василия с боярами, почти обязательное в северо-восточных вариантах. Различия в мотивировке временного союза Василия Игнатьевича с татарами, разночтения в именах собственных, локализация оригинальных мотивов и формул позволяют выделить внутри северо-восточной версии несколько редакций сюжета. В большинстве мезенских текстов Василий Игнатьевич не только не приводит татар в Киев, как в других северо-восточных редакциях, но даже притворно не высказывает такого намерения, как в прионежской версии. Он убивает стрелой вражеского предводителя (а не его зятя или сына) и тут же расправляется с войском захватчиков (иногда с помощью Добрыни Никитича и Алеши Поповича). Лишь в двух вариантах с верхней Мезени, примыкающей к Печорскому краю, богатырь ведет татар на Киев грабить князей-бояр (кроме Владимира и Апраксии), потом ссорится с ними при дележе добычи и уничтожает всю «силу» (Григ., III, 59, 65). Причины ненависти Василия к боярам ни в одном из текстов не указываются. Главного героя былины мезенские сказители называют «Васькой, горькой пьяницей», татарского посла — «Идолищем», имя вражеского предводителя варьируется: чаще всего «Кудреянище» («Кудреванко») — видимо, перенос из духовного стиха о мучениях Егория Храброго (см. Аст., I, с. 562), в одном случае — «Бутыга» (ср. «Батыга» в прионежской версии), а в другом — «Скурлак», как в печорских записях. Узнав о нашествии татар на Киев, князь Владимир ищет, кто бы мог «пересметить» «силушку неверную»; на Василия Игнатьевича обычно указывает Добрыня Никитич (Алеша Попович, Михайло Данилович). Выпив поднесенную Владимиром чару вина, богатырь заявляет:

Уж я был же старик да девеноста лет,