- 661 -

КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТАМ БЫЛИН

В комментариях всем группам былин предпосланы преамбулы, содержащие сведения об ареале распространения данного сюжета, специфике вариантов, версий и редакций, местных особенностях сюжета.

Кроме сообщений о первоисточниках публикуемых текстов и основных паспортных данных, учтены замечания сказителей и собирателей, а также дана характеристика каждого текста.

Названия сюжетных групп (гнезд) былин принадлежат научной традиции. Названия отдельных текстов былин даны исполнителями и соответствуют первоисточникам. Квадратными скобками обозначены названия, данные собирателями как основные или уточняющие.

В разделе «Разночтения» указаны номера строк публикуемого текста и даны разночтения, встречающиеся в сказанном варианте или в опубликованных ранее текстах данной былины. Здесь учитываются случаи пропуска, замены или перестановки слов и строк былины, приводящие к нарушению композиции или смысловым изменениям; случаи замены или пропусков союзов, предлогов, частиц и междометий; случаи изменения формы и времени глаголов, падежных окончаний существительных, суффиксов прилагательных, которые вносят новые смысловые или эмоциональные оттенки. К разночтениям относятся и случаи постановки ударений в словах, и «ё», не встречающиеся в основном тексте. Фонетические замены типа «палицу-палицю», «русский-руський» и др. не указываются, так как специально рассматриваются в текстологической справке (кроме случаев, когда они встречаются в строке или отрывке былины, показанных как пример разночтений).

Ссылки на номера былин даются по настоящему изданию. Кроме условных сокращений, предназначенных для всех разделов тома, в Комментариях используются следующие сокращения:

авг. — август

коммент. — комментарий

рожд. — рождение(ния)

апр. — апрель

кор. — коробка

рукоп. — рукопись

вм. — вместо

л. — лист

с. — страница

вол. — волость

лир. — лирическая(ие)

сел. — село, селение

ВСГ — Всесоюзная студия

маш. — машинопись

след. — следующий(ая, ие)

грамзаписей «Мелодия»

м/ф — магнитофонная

см. — смотри

выс. — выселок

запись

соб. — собиратель

г. — год (года)

наст. изд. — настоящее

сост. — составитель

г. р. — год рождения

издание

ср. — сравни

д. — деревня

нап. — напев

с/с — сельский совет

дек. — декабрь

напр. — например

ст. — сторона

ДЛ — фонд дисков

об. — оборот

т. — том

лаборатории ИРЛИ

окт. — октябрь

т. п. — тому подобное

п. — папка

оп. — опись

у. — уезд

дор. — дорожка

тетр. — тетрадь

ф. — фонд

др. — другие

перебел. — перебеленная

ф. эксп. — фольклорная

ед. хр. — единица хранения

полев. — полевая

экспедиция

зап. — записано, запись

пос. — поселок

цит. — цитируется, цитата

ист. — историческая(ие)

прилож. — приложение

ЭУ — указатель этнич. и

Колл. — коллекция

примеч. — примечание

географ. названий

кас. — кассета

Р. — разряд

I ФВ — фонд фоноваликов

кн. — книга

р. — река

ИРЛИ

ком. — комиссия

р-н — район

VI МФ — фонд магнитофонных пленок ИРЛИ

- 662 -

ВОЛХ ВСЕСЛАВЬЕВИЧ (№ 1)

Былина о Волхе, который обладает чудесным даром оборотничества, принадлежит к древнейшему пласту русского эпоса. Общее количество записей невелико, но их широкая география (Западное и Восточное Прионежье, побережье Белого моря, Печора, Урал, Западная Сибирь) свидетельствуют о былой популярности сюжета. Подавляющее большинство текстов записано до революции.

№ 1

Онч., № 84 «Вольга Всеславьевич».

Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Бедовая Пустозерской вол. (зап. в сел. Оксино) — от Маркова Павла Григорьевича, 76 лет.

Единственный печорский вариант редкой былины о Волхе записан от сказителя, в текстах которого сохранилось немало архаичных мотивов и подробностей (см. коммент. к № 115, 244). Текст представляет собою начало былины. Очевидно, П. Г. Марков забыл или не знал продолжения былины.

Рассказ о том, как мать Вольги ходит «по всим церквям» и вымаливает сыну идеальные качества, не встречается в других вариантах былины; не исключено, что он создан местными сказителями. (Сходная по содержанию формула из былины «Добрыня и Алеша» — ответ матери Добрыни на жалобу сына — в печорских вариантах не зафиксирована). В этом описании упомянуты главные герои многих популярных на Печоре сюжетов: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Дюк, Чурила, Козарин; имя библейского персонажа Самсона в местной традиции упоминается в былине «Илья Муромец и Сокольник»; приписываемые им качества соответствуют представлениям печорских сказителей об этих богатырях («смётка Олёши Поповича», «вешво Добрынюшки Микитиця» и т. д.). Загадочным остается лишь имя «Кузенка Сибирчаженина», обладателя чем-то примечательной шапки. В репертуаре П. Маркова нет былин об Илье Муромце, Дюке, Чуриле, Козарине, Святогоре, Самсоне, поэтому приписывать ему создание этой формулы нет оснований.

СВЯТОГОР И ИЛЬЯ МУРОМЕЦ (№ 2—8)

Ареал бытования былины ограничивается европейским Севером России (Азб., с. 278, 279). В последние полвека сделано много записей (особенно в Прионежье, на Печоре и Мезени), преимущественно прозаических, что в значительной мере объясняется влиянием книги — этот сюжет обычно включался во все сводные былины об Илье Муромце, печатавшиеся в дешевых массовых изданиях и хрестоматиях. В новых записях ощущается тенденция к унификации сюжета, стиранию специфики региональных редакций. В отличие от ряда прионежских вариантов, в северо-восточной редакции — Печора, Мезень, Кулой, Пинега — (некоторые особенности северо-восточной редакции сюжета отмечены также в ряде кенозерских записей) Святогор не питает враждебных чувств к Илье Муромцу, не пытается его умертвить, хотя иногда сохраняется намек на иную этническую принадлежность богатыря-великана (формула «русские комарики покусывают», неуместная в устах русского богатыря). В былине не говорится о том, что Илья не может поднять палицу или меч Святогора; он получает часть силы «старшего» богатыря уже после его смерти через выступившую на гробе пену (в прионежских текстах — через дыхание). Обычно Илья нарушает запрет Святогора (не трогать желтую и красную пену) и получает чрезмерную силу. «Эпический мотив перегрузки богатыря силой, излишек которой он избывает вырыванием лесов, встречается только в мезенско-печорских вариантах» (Аст., I, с. 605). В большинстве северо-восточных записей приводится диалог Святогора со строителями гроба (в Прионежье этот эпизод изредка встречается лишь в поздних записях). На Печоре не зафиксирован мотив неверной жены Святогора, популярный

- 663 -

в западных регионах, но зато в былину часто вводится рассказ о поездке Ильи к отцу Святогора, редкий в прионежских текстах. Второй эпический сюжет о Святогоре («Святогор и тяга земная») в печорских записях практически отсутствует. Единственный фрагмент скорее восходит не к устной традиции, а к книге (см. коммент. к № 7). Как и в других районах, подавляющее большинство вариантов «Святогора и Ильи Муромца» — прозаические пересказы; немногочисленные стихотворные тексты также пестрят прозаизмами.

№ 2

Онч., № 61 «Святогор».

Зап. Ончуковым Н. Е.: май 1902 г., д. Уег Усть-Цилемской вол. (зап. в сел. Усть-Цильма Печорского у.) — от Вокуева Анисима Федоровича, 70 лет.

Типичный для печорской традиции пересказ былины, еще не превратившийся в побывальщину или сказку и сохраняющий некоторые особенности былинной фразеологии («стало его помётывать, побрасывать», «темны леса»). Строители «тёшут (гроб) в гумажной лист» — в северо-восточной редакции роковая «домовина» не производит устрашающего впечатления, напротив, Святогор нередко хвастается, что легко «разопрёт» ее.

№ 3

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 65, 65 об., рукоп., л. 40—42, 43—45 маш. (копии) «Про Святогора»; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 2, л. 1—8, маш.; Л., 1939, № 5; Л., 1979, № 3 «Святогор и Илья Муромец».

Зап. Леонтьевым Н. П.: 7 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.

В тексте есть мотив, не известный по другим печорским записям: узнав о смерти Святогора, его отец бросает в Илью Муромца «нащоку железную» (ср. близкий по содержанию эпизод в одной из пудожских былин — СЧ, 44). Оригинальны и выразительны некоторые реплики Святогора: «Ветра нет, а шишки падают» (реакция на удар богатырской палицей), «Едешь ты по чужой дороженьке!» Вместе с тем в былине немало откровенных прозаизмов.

Разночтения Л., 1939, № 5 и Л., 1979, № 3

3

Выехал на ископыть лошадиную (1979)

4

И поехал он по этой ископыти (1979)

6

Вынул палицу буёвую (1979)

10

Другой раз ударил его старой (1979)

11

Своей же палицей буёвой (1979)

Вм. 15

Взял Святогор его вместе с конем,

Вместе с конем в карман положил (1979)

17

Проговорил его да добрый конь (1939)

Проговорил у его да доброй конь (1979)

18

Ласков хозяин, ты и сам сидишь (1979)

50—52

отсутствуют (1979)

56, 63

Говорит старой да таково слово (1979)

59, 66

Налетел на ей обруч железноей (1979)

76

Возьми ее с конец ложечки (1979)

77

Пойдешь по нашей пути-дороженьке (1939)

Пойдешь по нашей путь-дороженьки (1979)

80

отсутствует (1939)

Увидишь, — говорит, — наш дом великие (1979)

- 664 -

88

отсутствует (1939; 1979)

89

И зайди в избу у моему отцу (1939; 1979)

92

И скажи, как с тобой мы сошлись-съехались (1939)

И расскажи, как мы с тобой сошлись-съехались (1979)

93

И у нас какое было побоище (1939)

И какое у нас подеище (1979)

97

Хлебнул старой ту силу белую (1939)

110

И проехал он дом этот большущие (1939)

И проехал он этот дом большущие (1979)

113

Выскочил Святогор из горницы (1939; 1979)

115

Свистнул он удала добра молодца (1939)

И свистнул он в удала добра молодца (1979)

124—190

отсутствуют (1939)

128—190

отсутствуют (1979)

В рукописи на месте строк 61—65 — две строки точек; после строки 127 примеч. соб.: «Следует рассказ о встрече со странниками и о смерти Святогора до слов „И у нас како было подеишшо“». В данном тексте строки 61—65 и 128—190, отсутствующие в рукописи, даны по машинописи (РГАЛИ) и Л., 1979, № 3.

№ 4

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 62 об., рукоп., л. 34 маш., л. 35 маш. (копия); РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 43, рукоп., л. 3, 4 «Святогор и Илья Муромец».

Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июля 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.

Былину перенял от Безумова С. А.

№ 5

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 54, рукоп., л. 42 маш., л. 45 маш. (копия) «Про смерть Святогорову» (прозаический пересказ).

Зап. Леонтьевым Н. П.: 2 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.

№ 6

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 75, рукоп., л. 5—7 маш., л. 46, 47 маш. (копия); Л., 1979, № 4 «Про смерть Святогорову».

Зап. Леонтьевым Н. П.: 16 авг. 1940 г., д. Гарево Усть-Цилемского р-на — от Хозяинова Сидора Антоновича, 80 лет.

В Л., 1979, № 4 имя исполнителя — Семен.

В строке 47 нарушена логика: исполнитель повторил формулу 43 и 45 строк. Ср. другие былины на этот сюжет.

Единственное отступление от местной редакции сюжета — перестановка знакомства Ильи с отцом Святогора ближе к началу былины и механическое прикрепление этого эпизода к самому Святогору (он назван «стариком» и хочет «пощупать ручки» Ильи, словно слепой).

- 665 -

Разночтения Л., 1979, № 4

6

Положил Илью Муромца в свой карман

23

Дал ему Илья свою палицу

26

На другой день они опять поехали

29

Божия помощь вам, добры молодцы

55

Макни ее полукалачиком

№ 7

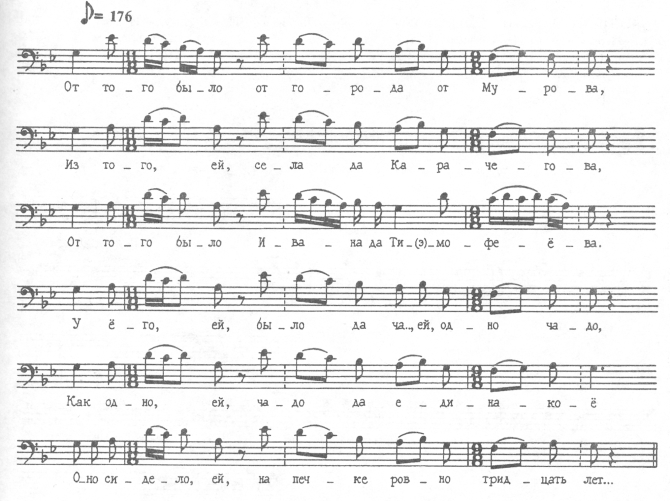

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 10, л. 48—50, маш.; БП, № 79, нап. XXII «Святогор». ФА VI МФ, 332.3.

Зап. Колпаковой Н. П.: 6 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.

Связь текста с устной традицией Печоры маловероятна. Т. Кузьмин объединил с сюжетом «Святогор и Илья Муромец» фрагмент из другой былины о Святогоре — рассказ о его попытках поднять сумку с «тягой от сырой земли» (этот сюжет на Печоре ни разу не фиксировался, глухие его отголоски обнаруживаются в одной из записей об исцелении Ильи — см. № 47). В основной части текста некоторые детали перекликаются с прионежскими вариантами и далеки от северо-восточной редакции сюжета (внешний вид Святогора — «глова-то его в облак-тучу подпирается» — ср. Рыбн., 51; спутники выезжают на гору Сорочинскую и видят там готовый гроб, «как немалый же»; Илья пытается освободить Святогора, пуская в ход его меч, а не свое оружие). Исполнитель — большой любитель чтения, многие его былины полностью или частично заимствованы из книг.

В строке 1 ошибочно «сине» вместо «чисто».

Разночтения БП, № 79

1

Выезжал ведь Святогор на чисто полюшко

После 19

ремарка отсутствует

№ 8

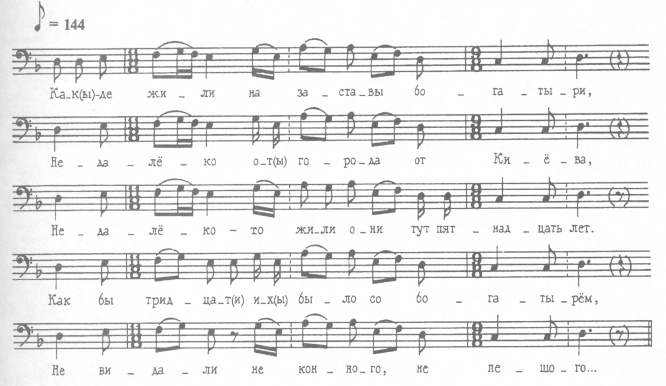

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3. № 16, л. 69—72, маш.; БП, № 71, нап. XXI «Святогор». ФА VI МФ, 335.2.

Зап. Колпаковой Н. П.: 9 авг. 1956 г., д. Калюши Нарьян-Марского р-на — от Пономарева Андрея Федоровича, 72 г..

Прозаический склад речи, обилие частиц, вставных слов («нынь», «тут», «ли», «ведь») резко выделяют данный текст от других текстов А. Пономарева, отличающихся чеканностью стиха. По содержанию вариант близок остальным печорским записям; некоторые традиционные эпизоды в нем опущены (нападение Ильи Муромца на Святогора, передача силы и др.).

Разночтения БП, № 71

К 6 ремарка

(Вот я тут не знаю, он его в карман из-за какого вроде вот [дела] взял-то в карман-то запихал).

13

Нонь ты сидишь вишь сам на коне

16

Он тяжелым мне ли кажишься

17

Ну, он схватился да Святогор теперь

30

Еще кто это ложиться будет тут

Квадратные скобки в тексте принадлежат собирателю.

- 666 -

ДОБРЫНЯ И ЗМЕЙ (№ 9—15)

Одна из древнейших былин. Известная во всех районах бытования русского эпоса. Печорские варианты вместе с другими северо-восточными (кроме золотицких) образуют особую версию сюжета, заметно отличающуюся от прионежской и поморской. «В ней стерта первичная основа сюжета — подвиг. Освобождение девицы если и происходит, то в качестве выкупа со стороны побежденной змеи <...>. Некоторые варианты вносят дальнейшие видоизменения, используя сказочно-легендарные мотивы» (Аст., I, с. 571). Специфическая особенность северо-восточной редакции — отсутствие первого боя богатыря со змеем. (В прионежских и поморских текстах преобладает двухчастная композиция, зарегистрирована она и в Западной Сибири.) Возможно, что это — результат переработки сюжета, рассказывавшего о двух подвигах героя. Исследователи склонны полагать, что мирную развязку некоторых вариантов (в том числе одного печорского—10) и часто фигурирующие в них «переговоры» Добрыни со змеем можно рассматривать как следы древнейшей основы этой былины (Д и А, с. 378). Два печорских текста записаны в понизовье (№ 15 и 29).

В составе контаминированного текста см. № 29.

№ 9

Онч., № 63 «Никита Романович, рождение и детство Добрыни».

Зап. Ончуковым Н. Е.: май 1902 г., д. Уег Усть-Цилемской вол. (зап. в сел. Усть-Цильма) — от Вокуева Анисима Федоровича, 70 лет.

Сюжетная принадлежность отрывка устанавливается по аналогии с последующими текстами: на Печоре о смерти Никиты Романовича, о рождении и молодости его сына рассказывается обычно в вариантах былины «Добрыня и змей» (№ 10—12) в соседних районах — в былине о бое Добрыни с Ильей Муромцем. Текстуально вариант А. Вокуева особенно близок к началу «Добрыни и Маринки» П. Поздеева (№ 23). Возможно, прежде на Печоре была известна редакция этого сюжета, начинавшаяся рассказом о рождении и молодости героя.

№ 10

Онч., № 59 «Добрыня и змея»; Д и А, № 8.

Зап. Ончуковым Н. Е.: май — июнь 1902 г., д. Рощинский ручей (на р. Печоре) Усть-Цилемской вол. — от Торопова Игнатия Васильевича, 69 лет.

«Печорский вариант представляет дальнейший отход от старейших редакций: освобожденная девушка становится женой Добрыни Никитича — развитие сюжета в плане сказки о спасении красавицы, похищенной чудовищем. Былина использует и другие сказочно-легендарные мотивы: змея обещанные награды-выкуп — казну, коня, девицу — выблевывает. Вместо плети, которую во всех других вариантах дает мать, Добрыня берет по совету матери, три прутка; ими он бьет змею — мотив известного заговора против лихорадок-трясавиц, которых укрощают таким же образом. О непосредственном влиянии этого древнего образа говорит и то, что Добрыня при расправе хватает змею «за косы» (Аст., I, с. 572).

Как и большинство других северо-восточных и сибирских вариантов, былина начинается упоминанием отца Добрыни Микитушки Романовича и описанием молодости героя. Формула «Не поспел тут Добрыня-та ёгня добыть, не поспел тут Добрыня-та котла сварить», видимо, перенесена из других былинных сюжетов (на Печоре нередка в «Илье Муромце и Сокольнике» и некоторых былинах о татарском нашествии — см. № 49, 67, 69, 70, 206 и др.). В тексте И. Торопова побежденная змея предлагает Добрыне в качестве выкупа «собя, да красну девицу». Это — не случайная оговорка сказителя; эпическая традиция Печоры знает образ змеи, превращающейся в девушку (№ 277, 279 — «Лука, змея и Настасья»).

Разночтения Онч., № 59

1

...Резань да свободой слыла

- 667 -

№ 11

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 47 об. — 49 (полев.), тетр. 3, л. 30, 31 об. (перебел.); Аст., I, № 60 «Микита, сын Романович». Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Аврамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Ивана Емельяновича, 80 лет.

Записано с голоса.

Примеч. соб. к строке 38: «Эпизод купанья исполнитель пропустил сознательно, сказав, что он в точности повторяет предыдущий отрывок» (с. 378).

Начало былины традиционно для северо-восточной версии сюжета. Как и в предыдущем варианте, змею не берет обычное оружие, ее можно победить только с помощью чудесной «плеточки троехвосточки» (подробнее этот мотив развит в № 15). Однако Добрыня расправляется с врагом другим способом: «нагрёб колпак земли, бросил и убил». В этой непоследовательности можно усмотреть отзвук древнейшей двухчастной композиции, хорошо сохранившейся в Прионежье (в первом бою герой пускает в ход «колпак земли греческой», а во втором — чудесную плеть, полученную от матери).

№ 12

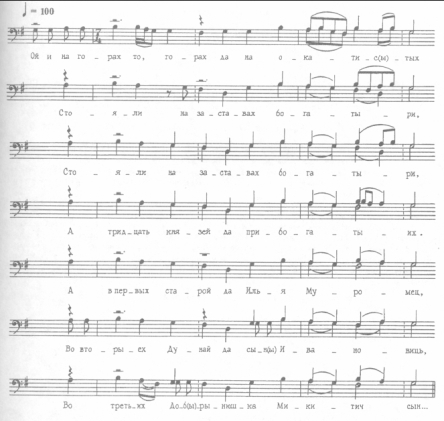

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 408, л. 521—527, маш.; БП, № 45 «Про Добрыню». ФА VI МФ, 213.2; БРМЭ, № 64, нап. с. 320, 321.

Зап. Колпаковой Н. П.: 25 июля 1955 г., сел. Усть-Цильма — от Дуркина Тимофея Семеновича, 84 г.

«Примечание исполнителя в конце и введение в текст известной сказочной формулы (строка 189) показывает восприятие им содержания былины как сказочного» (БП, с. 540).

«С обоими ранее записанными на Печоре (в Усть-Цилемском районе) вариантами данный текст объединяют тождественное по содержанию начало и отсутствие второго боя со змеей, а с вариантом сборника Ончукова еще конечный эпизод — женитьба Добрыни на освобожденной им от змеи красавице. Вместе с тем текст своеобразен: в описании молодости Добрыни заметны припоминания из сюжета „Добрыня и Маринка“ в некоторых обработках северо-восточной группы былин (озорство на улице и жалоба на Добрыню — см., например, Григ., III, 55; обучение грамоте—23), однако связи с последующим повествованием и с образом самого героя в данной былине эти включенные в эпизоды не имеют. К помощи отцовской плетки, данной ему матерью, Добрыня обращается только после напряженного боя с копьем, палицей, саблей <...>. В конечном эпизоде ощущается смутное припоминание из былин прионежского типа о похищении змеем племяницы князя Владимира Забавы, <...> но Киев и князь Владимир, как и в других печорских вариантах, не упоминается <...>. Текст несет некоторые следы забывания первоначальной основы сюжета, но разработан полнее и стройнее, чем другие печорские варианты, и в отдельных эпизодах выразителен» (БП, с. 540).

№ 13

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 424, л. 566, маш.; БП, № 45а «Про Добрыню». ФА VI МФ, 213.4.

Зап. Колпаковой Н. П.: 26 июля 1955 г., сел. Усть-Цильма — от Дуркина Тимофея Семеновича, 84 г.

Примеч. соб.: «Текст, исполненный Т. С. Дуркиным „для разбега“, является началом предыдущей былины (см. № 12). Напев тот же».

№ 14

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 1, № 409, л. 528, маш.; БП, № 38, напев V. «Старина про Добрыню Никитича». ФА VI МФ, 210.4.

Зап. Колпаковой Н. П.: 18 июля 1955 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Ермолина Никиты Федоровича, 70 лет.

- 668 -

Примеч. соб. к тексту былины: «Дальше было забыто. Добрыня едет на заставу, защищает родную землю и „получает звание“ богатыря. Но спеть про все это исполнитель не смог».

«Судя по записанному отрывку, это начало былины о Добрыне и Змее. Указание исполнителя на содержание забытой былины свидетельствует, что былина начисто забыта даже в основной своей схеме» (БП, с. 538).

№ 15

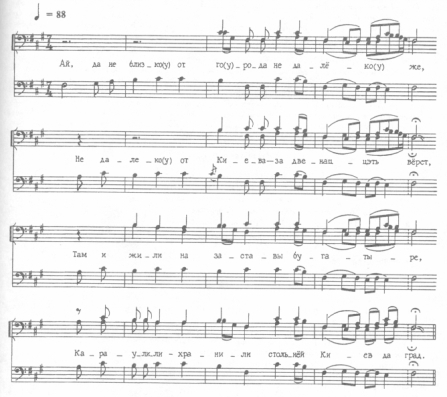

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 19, л. 93—98, маш.; БП, № 68, нап. XX «Добрыня и Змей». ФА VI МФ. 335.1; Д и А, № 10, нап. с. 366; БРМЭ, № 54, нап. с. 276, 277.

Зап. Колпаковой Н. П.: 9 авг. 1956 г., д. Калюши Нарьян-Марского р-на — от Пономарева Андрея Федоровича, 72 г.

Публикуемый текст, записанный на Нижней Печоре, совершенно отличен от редакций Усть-Цилемского р-на (БП, с. 546).

«Как и в других печорских и архангельских текстах, богатырь одерживает окончательную победу над змеем уже в первом бою (второй бой отсутствует). Подобно некоторым другим текстам с Пинеги и Печоры <...> данная былина описывает мольбу змеи сохранить ей жизнь и попытку откупиться подарками. Но в отличие от текста Ончукова (№ 10) богатырь не слушает обещаний змеи и сразу убивает ее. Индивидуальная черта текста — подробный наказ умирающего Микиты, в котором излагается вся последующая борьба Добрыни со змеей. Другая особенность текста — рассказ о плеточке из полынь-травы, растения, не встречающегося на севере, а на юге являющегося, по повериям, одной из самых действенных средств от змей. Перенесение действия на Оку-реку — черта несомненно поздняя». (Д и А, с. 378). Из ремарки исполнителя после 55 строки, явствует, что обычным оружием змею убить невозможно.

Разночтения БП. № 68

29

В ширину бы́ла вот коса́ сажень

31

Чтой нападут жары-ма́ревы

35

Всё пусть не ездит нынь к Оки-реки

44

И целико́м когда съись, в хобота складёт

45

Где-то он пущай сорвет полынь-траву

К 50 ремарка:

Так или этак змея вишь ты людоедная хочет его сгро́мать: «Целико́м, - говорит, - я тебя хочу сгромать, али в хобота склоню»

54

Он очутился на крутых горах

55

Ко своёму коню к доброму

После 55

И так наказыват: что он будет [плетку плести]... А эта прилетит змея-то опять сзади, так эту плетку-то... смажет пущай ей, дак... он побьет ей, а так не убить будёт

66

Захотелось ему ныне вить

106

Он наказывал, говаривал

ДОБРЫНЯ И ВАСИЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ (№ 16—20)

Сюжет зафиксирован в разных районах бытования русского эпоса (в их числе — Беломорье, Мезень, Вага, Средняя Волга, Западная Сибирь), однако общее количество записей сравнительно невелико (27), и большая их часть приходиться на Прионежье (см. Азб., с. 76—77). Ныне выделяются три версии сюжета, притом основная распадается на три редакции. «Крупные отличия имеет печорская версия, испытавшая существенное воздействие других былин. Богатыри везут здесь дань-пошлину на кораблях, состязания мотивируются тем, что иноземный король отказывается ее принять, требуя от богатырей службы; богатыри обычно убивают его, забирают богатства и возвращаются на Русь. Главным героем оказывается в одном случае Василий Буслаев, в другом Дунай; Добрыня присутствует только в двух записях, причем роль его здесь гораздо менее значительна» (Азб., с. 78—79).

- 669 -

Можно отметить еще одну специфическую особенность печорской версии: равномерное «распределение обязанностей» между посланцами князя Владимира. В основной версии сюжета посольство номинально возглавляет Василий Казимирович, однако успех всех предприятия определяется Добрыней, который последовательно выигрывает все состязание.

В текстах печорских сказителей русские богатыри поочередно выдвигаются на первый план, демонстрируя свое искусство каждый в своей области: Потанюшка Хроменький побеждает татарских борцов (2 варианта), Никита Широкий (2) или Алеша Попович (1) выигрывает состязания в стрельбе из лука, Добрыня укрощает необъезженного жеребца (1), а глава киевского посольства во всех 4 текстах обыгрывает в шахматы иноземного царя или его дочь. Для печорских текстов характерно также включение некоторых сказочных мотивов (см. № 16, 18, 19); бытовые подробности нередко используются для иронически-сниженного изображения врагов (богатыри заявляют, что такими луками, как у татар, в Киеве «бабы шерсти бьют», а на таких конях «ездят только старухи по миру» и т. п.).

Нижне-печорские варианты (№ 18, 19) отличаются от средне-печорских некоторыми второстепенными деталями. В них меняется порядок состязаний, по-иному описывается и мотивируется выбор спутников Дунаем или Василием Казимировичем; в ставку иноземного царя отправляется главный герой, оставляя товарищей «на крутом бережку». (Здесь уместным оказался сказочный по происхождению мотив — нож или копье, которые ржавеют, сигнализируя о бедственном положении хозяина.) В финале обоих текстов богатыри увозят в Киев «злато-серебро» и «товары разные», захваченные у побежденных. В устьцилемских вариантах развязка иная: в одном русские послы принуждают «царишша Бутуишша» принять дань, а в другом привозят назад в Киев «Посылку всю князеневскую». Эти разночтения не столь существенны, чтобы выделять внутри печорской версии сюжета разные редакции.

№ 16

Онч., № 11 «Василий Буслаев».

Зап. Ончукрвым Н. Е.: апр. 1902 г., Замежное (Замег) Усть-Цилемской вол. (на р. Пижме) — от Осташова Анкудина Ефимовича, 78 лет.

Примеч. соб. к названию былины: «Представляя из себя по действию, в главном, Василия Казимирова, былина эта имеет в начале, а также и весь конец — Василия Буслаева; последним же именем все время величал А. Осташов и героя былины» (Онч., с. 52).

В тексте соединены 2 сюжета — «Добрыня и Василий Казимирович» (с заменой имен основных персонажей) и «Поездка Василия Буслаева». В первом сюжете события развиваются по обычной для печорской версии схеме, но место Василия Казимировича и его спутников заняли Василий Буслаев и его традиционные соратники Потанюшка Хроменький и Микитушка Широкий. Необычный финал (посланцы князя Владимира удовлетворяются тем, что «царишшо Батуишшо» принимает дань), вероятно, обусловлен контаминацией сюжетов: Василию Буслаеву еще предстоит дальняя дорога, традиционная развязка здесь не совсем уместна. А. Осташов ввел в былину сказочный мотив — назначая богатырям первое испытание, царь предупреждает, что у него есть «в поле триццеть три колышка, как на всех-то на колышках по головушке, а на трех-то ле колышках нет головушек — я повешу ваши буйные головушки» (строки 81—84).

№ 17

Онч., № 65 «Василий Казимирович».

Зап. Ончуковым Н. Е.: май 1902 г., д. Уег Усть-Цилемской вол. (записано в сел. Усть-Цильма Печорского у.) — от Вокуева Анисима Федоровича, 70 лет.

Выпущенные собирателем места былины даны в подстрочнике с изменением форм глаголов.

Вариант принадлежит к тому же изводу, что и предыдущий, — совпадают и общая сюжетная схема, и порядок следования отдельных эпизодов, их оформление. Киевское посольство возглавляет традиционный герой этой былины Василий Касимирович, но спутники у него те же, что и в тексте Осташова. А. Вокуев

- 670 -

подробнее развивает некоторые эпизоды (состав дани, выбор борцов Абатуем Абатуевичем, описание стрельбы из лука, расправы с вражеским войском). Резко отрицательная характеристика «воров бояр-подмолвщиков, злых толстобрюхих подговорщиков» — обычная черта печорской былинной традиции.

№ 18

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 64, 64 об., рукоп.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 14, л. 1—10, маш.; Л., 1939, № 8; Л., 1979, № 13 «Дунай Иванович и Батуй Кайманович».

Зап. Леонтьевым Н. П.: 4 июня 1938 г., д. Лабожское Нижнепечорского р-на — от Тайбарейского Василия Петровича, 73 г.

Былину перенял от односельчанина Пономарева Ф. М.

В нижнепечорских текстах, в отличие от устьцилемских, состязания начинаются с игры в шахматы; потерпев поражение, Батуй Кайманович заключает киевского посла в темницу, откуда он освобождается сам или с помощью названных братьев. В. Тайбарейский не описывает состязания в борьбе, но зато вводит в былину новое испытание — укрощение «коня неученого» (судя по способу укрощения, этот мотив позаимствован из волшебных сказок). Отвод Ильи Муромца, который просит включить его в состав посольства, ничем не мотивирован и в других вариантах не встречается.

Разночтения Л., 1939, № 8 и Л., 1979, № 13

11

Возьмите, — говорит, — меня в товарищи (1979)

57

Станет копейцо тогда ржавети (1939)

65, 66

перестановка строк: 66, 65 (1979)

91

Призвал Батуюшко двенадцать татаринов (1939)

96

отсутствует (1939)

113

Уж как пнул Добрынюшка Микитьевич (1939)

118

отсутствует (1979)

125

Есть у меня жеребец неученый (1979)

К 135

ремарка отсутствует (1939)

После 135

Долго ли ездил, коротко ли (1939; 1979)

К 194

ремарка отсутствует (1939)

207

отсутствует (1939; 1979)

239

отсутствует (1979)

242

И встречает их старой да Илья Муромец (1979)

251

Завелось тут столованье-пированье, почестен пир (1939)

257, 258

отсутствуют (1939; 1979)

265

Заездил жеребца до пропасти (1979)

№ 19

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 18, л. 81—92, маш.; БП, № 69 «Василий Касимирович». ФА VI МФ, 334.1.; Д и А, № 16; БРМЭ, № 54а, нап. с. 280.

Зап. Колпаковой Н. П.: 9 авг. 1956 г., д. Калюши Нарьян-Марского р-на — от Пономарева Андрея Федоровича, 72 г.

В машинописи строки 20, 21, 133, 134 заключены в скобки.

В композиционном плане текст повторяет предыдущий, но из трех состязаний сохранилось только одно — игра в шахматы. Вместе с тем сказитель вводит в былину нетрадиционные мотивы и подробности, часть из них,

- 671 -

не неся никакой идейной нагрузки, загромождает сюжет (Василий Касимирович оставляет на кораблях «дружинушку хорошую», велит ей отплыть в открытое море, а в конце уговаривает приблизиться к берегу).

Разночтения БП, № 69

46

отсутствует

№ 20

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 26, л. 136, маш.; БП, № 89 «Про Добрыню». ФА VI МФ, 332.4. Зап. Колпаковой Н. П.: 27 июля 1956 г., д. Андег Нарьян-Марского р-на — от Суслова Аристарха Ивановича, 65 лет.

Текст представляет собой «начало неизвестной былины о Добрыне. Так обычно начинается былина об Иване Годиновиче. Возможно, что исполнитель смешал героев» (БП, с. 553).

Разночтения БП, № 89

11

Как ведь выходит Владимир-князь по комнаты

12

Он ножка о ножку-те похлопыват

13

Как каблук о каблук да поколачиват

19

Он не пьет-то чару́ топерь заздравную

ИДОЛИЩЕ СВАТАЕТ ПЛЕМЯННИЦУ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА (№ 21, 22)

На Печоре записано два варианта «этой редкой и поздней былины, возникшей как сплав сказочных и эпических мотивов» (БП, с. 551). Сюжет зафиксирован также на Мезени, Зимнем берегу (по 2 варианта), на Карельском берегу (1) и на Пинеге. Все тексты очень близки по композиции, региональные различия отмечаются лишь в экспозиционной части, в деталях финала и в употреблении имен собственных. Большинство вариаций вызвано заимствованием мотивов из других былин. Показателем недолгого устного бытования сюжета можно считать разнородность заимствований, почти полное отсутствие оригинальных поэтических формул, свойственных только данной былине, несогласованность отдельных деталей. В печорских вариантах (оба они записаны в низовьях реки) повествование осложняется развернутым вступлением, близким к началу былины «Соломан и Василий Окулович»: действие начинается в заморской земле, король которой ищет себе достойную жену; сватовство поручается Идолищу; племянницу князя Владимира именуют Анной. На Мезени и в Поморье былина открывается описанием приезда Идолища в Киев, имя невесты — Марфа. В облике Идолища доминируют черты великана — (см. его портрет) видимо, перенос из былин о татарском нашествии, Алеше и Тугарине или Илье и Идолище, а также оригинальное описание буйства уже обезглавленного чудовища: в мезенских записях от его «сбортыханья» «сколыбалося синё морё из края в край», «пошатались <...> церны корабли» — Григ., III, 100, 107; в одном печорском тексте Идолище ломает «мачту корабельнюю»—21, в другом — еще до убийства обрывает снасти—22.

№ 21

Онч., № 73 «Гремит Манойлович, Идол Жидойлович и Анна, племянница Владимира-князя»; Д и А, № 85.

Зап. Ончуковмм Н. Е.: июнь 1902 г., сел. Великая Виска Пустозерской вол. — от Шалькова Николая Петровича, 80 лет.

По сравнению с другими певцами Н. Шальков еще больше активизирует роль героини. Она не только убеждает князя Владимира отвести от Киева угрозу разорения, приняв ультиматум сватов (формула встречается

- 672 -

только в этом сюжете — ср. мезенские варианты), но и сама спаивает и убивает Идола Жидойловича (в других текстах это делают богатыри). В былине есть логические неувязки: ничего не сказано о судьбе «силы», сопровождающей Идола; в палатах турецкого короля пируют «кресьяна православные», хотя сват изображается как «неверный» (он «руським богам <...> не молится», сообщает, что для свадьбы готовят кобылятину и жеребятину). В былину введены мотивы из «Дуная» (Идол прежде бывал «в земле руськой»).

№ 22

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 9, л. 43—47, маш.; БП, № 83 «Про Василия Турецкого» [«Идойло сватает племянницу князя Владимира»]. ФА VI МФ, 328. 2. Д и А, № 86.

Зап. Колпаковой Н. П.: 4 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.

В тексте Т. Кузьмина Анна Путятишна поит Идойла не только вином, но и «зельем лютым»; описание чары с отравой (строки 106, 107) перенесено из исторической песни о смерти Скопина. Включение этих мотивов художественно не оправдано, так как Идойло погибает не от яда — его обезглавливает Добрыня. На имени жениха «Василий» сказалось влияние былины о царе Соломане. Оригинальны описание колдовства с целью предсказать результаты поездки Идойла в Киев (строки 10—22), упоминание «шлюпки белой» с русского корабля и «шлюпки черной» с корабля свата; выразительна картина буйства турецкого посла перед смертью.

При повторе на м/ф строки 108, 109:

Как от чары тут Идойло не отказывается.

И берёт-то ли чару едино́й рукой.Разночтения БП, № 83

47

На четвертый-от год закатилося

109

Как берёт-то чару едино́й рукой

ДОБРЫНЯ И МАРИНКА (№ 23—30)

На Печоре записано 8 вариантов былины, однако это не может служить свидетельством хорошей ее сохранности. В местной редакции сюжета в образах главных героев утрачены многие древнейшие черты, повествование нередко переводится в сказочный план, насыщается бытовыми подробностями. В этом отношении печорские записи уступают не только прионежским, кенозерским и вологодским, но и мезенско-кулойским. Лишь в одном варианте (№ 23) кратко описывается колдовство Маринки, но формулы заговора нет; цель заговаривания — не «присушить» Добрыню, а превратить его в тура. Добрыня почти полностью лишен черт эпического героя, скорее он напоминает попавшего в беду героя волшебной сказки, которого выручают близкие. Любовника Маринки он убивает случайно, его соперник только в двух текстах назван змеем (№ 23), Идолищем (№ 28); чаще это — «тотарин» (№ 26, 30) или просто «мил дружок», «приятель» (остальные 4 варианта). Спасает Добрыню его крестная или сказочная «бабушка-задворенка» (5 текстов), а не мать или сестра, как в большинстве других редакций; иногда она пользуется «книгой волшебной» (как и Маринка в одном из вариантов—23). Во многих печорских записях скомкан финал — былина завершается «отворачиванием» Добрыни, расправа с Маринкой описывается лишь в 2 вариантах (№ 27, 28).

В печорской редакции сюжета к имени Маринки прочно прикрепился эпитет «Маринка-люта гроза» (он встречается также в двух кулойских вариантах — Григ., II, 37, 59). О превращении Добрыни в тура догадываются «две девушки» (дочери) бабушки-задворенки (крестной) — отправившись «в лес по ягоды», они встречают гнедого тура, который ведет себя необычно:

- 673 -

Близехонько к ним да приближается,

Низко он им поклоняется,

Горючими слезами да умывается.Аналогичный эпизод есть в упоминавшихся выше кулойских вариантах и одном мезенском пересказе былины (Аст., I, 7). Из 8 печорских текстов «Добрыни и Маринки» 3 записаны в устье Печоры. Публикации былины практически не оказали никакого влияния на ее устные варианты — даже в сводном пересказе С. Марковой, явно связанном с книгой, этот сюжет дан в местной редакции (см. коммент. к № 29).

№ 23

Онч., № 21 «Рождение Добрыни, первые годы жизни, бой с Маринкой».

Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родиновича, 65 лет.

Самый полный печорский вариант былины, содержащий некоторые архаичные детали, забытые другими сказителями (Маринка заговаривает «следы» Добрыни, ее любовник — «змей Горыницькой», в облике Добрыни сохранились черты эпического героя). В начале текста подробно рассказывается о рождении и детстве Добрыни. На Печоре эти эпизоды обычно вводятся в былину о бое богатыря со змеем (№ 11, 15, 29, 154), в соседних районах они чаще всего встречаются в сюжете «Бой Добрыни с Ильей Муромцем». В данном варианте Добрыня просит благословения погулять по Киеву не у матери, а у князя Владимира (см. также № 29), нет здесь и запрета заходить «в переулки Маринки» (на Печоре такой запрет встречается лишь однажды—26).

№ 24

Онч., № 35 «Добрыня и Маринка».

Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Рочева Егора Ивановича, 61 г.

Набор основных эпизодов типичен для печорской редакции сюжета, однако их традиционная последовательность нарушена. Повествование начинается с того, как две дочери крестной богатыря встречают в лесу плачущего тура, крестная догадывается о ворожбе Маринки и, угрожая ей, требует «отвернуть» крестника. Героя «призвали» и стали «допрашивать», и только здесь выясняется вся предыстория его отношений с Маринкой. Вряд ли исполнитель ставил перед собой сознательную цель заинтриговать слушателей, ввести в сюжет «тайну»; скорее всего перестановка эпизодов вызвана его забывчивостью. (В тексте есть явные признаки разрушения: конфликт остается неразрешенным, нет даже «отворачивания» богатыря, главный герой называется то «Микитушкой Добрынюшкой», то «Никитой Романовичем».) Любопытна чисто северная бытовая деталь — упоминание «избы нижной»; архаичен эпитет «книга волховная» (в других записях фигурирует «книга волшебная»). Лаконично и выразительно сказано об отношении богатыря к своей службе «во кучерах» и «во писарях»: «Мне сижаноцька эта как прискуцилась».

№ 25

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 8, л. 51 об. — 55 об. (полев.), тетр. 2, л. 39—41 (перебел.); Аст., I, № 73 «Маринка».

Зап. Астаховой А. М.: 7 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Носова Василия Прокопьевича, 65 лет, и Носова Якова Пропьевича, 63 г.

Традиционный текст, содержащий основные особенности местной редакции сюжета, «в то же время наблюдаются характерные для позднейшего этапа развития былины выдвижение и развертывание психологических моментов

- 674 -

<...>. Вследствие этого обыденно-житейский колорит, характерный вообще для печорских обработок, в данном тексте особенно выделяется» (Аст., I, с. 575).

Разночтения Аст., I, № 73

18

Ай-я розбила-розломала раму хрустальнюю

19

Розорвала занавесочку шолковую

№ 26

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 10, л. 32 об. — 38 (полев.), тетр. 3, л. 24—26 (перебел.); Аст., I, № 61 «Добрыня и Маринка».

Зап. Астаховой А. М.: 10 июля 1929 г., д. Абрамовская Усть-Цилемского р-на — от Чупрова Ивана Емельяновича, 80 лет.

И. Чупров пропел лишь половину былины, кратко пересказав содержание остальных эпизодов. Композиция варианта обычна для печорской традиции. Как и в былине П. Поздеева (№ 23), Добрыня просит у князя Владимира благословения «пройти вдоль по Киеву»; единственный раз во всех печорских записях использован запрет заходить в Маринкин переулочек (правда, без какого-либо объяснения).

№ 27

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1. № 1, л. 69, рукоп., л. 29—33, маш.; РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1—5, маш.; Л., 1979, № 17 «Добрыня и Маринка».

Зап. Леонтьевым Н. П.: 8 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.

Один из двух печорских вариантов, в которых действие доведено до логического конца — расправы с Маринкой. Содержание и последовательность большинства эпизодов обычны для местной редакции сюжета. Оригинальное замечание «бабушки-задворенки», подозревающей, что ее крестник превращен в тура:

Раньше ходил в день три раза,

А нынь не ходит третий день (строки 65—66).«Милый друг» Маринки не назван в этом варианте змеем или татарином, но мыслится как враг русской земли (стрела Добрыни попадает ему «во черны груди»).

Разночтения Л., 1979, № 17

2

Брал он стрелочку каленую

3

отсутствует

5

отсутствует

6

Ходил — искал стрелочку каленую

14

Ой есь. Маринка люта гроза

21

отсутствует

33

Не отдам твою стрелочку каленую

35

Убил у меня мила друга

46, 55

Десятый тур — над турами тур

54

Нынь у ней стало десять туров

60

Брала она книгу волшебную.

61

Смотрела она в книге волшебноей

- 675 -

62

Говорит она таково слово

73

Здраствуешь, бабушка задворенка

74, 82

Ой есь, Маринка люта гроза,

После 83

Не отверну я твоего крестника:

Прострелил он у меня окно косяще-то,

Убил он у мя мила друга,

Прострелил у него черны груди,

Разбил его да легко-печеня.

109

Бежат к Маринке десять туров

129

Отрежу у тебя по колен ноги

В рукописи на месте строк 34—37, 89—92 — строка точек. Текст восстановлен на основании указаний собирателя по аналогии со строками 26—29, 77—80.

№ 28

Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 67, 68, маш.; БП, № 14 «Про Маринку».

Зап. Митропольской Н. К. и Переваловой Е. И.: авг. 1942 г., д. Верхнее Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Шишоловой Авдотьи Андреевны, 79 лет.

Былину переняла от отца.

Текст дефектный (Добрыню заменил «Чурилка», он просит «девушек-чернавушек» рассказать «бабке-горенке» о постигшей его участи; не все эпизоды органично связаны с основной сюжетной линией). Описание расправы с Маринкой, как и в предыдущем варианте, видимо, перенесено из былины «Иван Годинович».

№ 29

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 6, № 6, л. 12, 13, рукоп.; БП, № 75 [«Добрыня Никитич»].

Зап. Митрофановой В. В.: 24 июля 1956 г., д. Качгарт Нарьян-Марского р-на — от Марковой Софьи Степановны, 78 лет.

Прозаический пересказ, в котором объединены сюжеты «Добрыня и Маринка», «Добрыня и змей» и «Добрыня и Алеша», и кратко сообщается о встрече Добрыни с Настасьей-поляницей. «Все три сюжета пересказаны кратко, второй сюжет («Добрыня и змей») близок к прионежской традиции: действие происходит на Пучай-реке, изображены два боя со змеем <...> включены и характерные для прионежской традиции детали — виновником отсылки Добрыни на выручку Путятишны является Алеша Попович <...>. Эта близость к традиционной композиции и характерным деталям Прионежья, а также само объединение трех сюжетов, не встречающееся в печорских былинах, делает очевидным восхождение текста к какому-то книжному пересказу». (БП, с. 549). Внетекстовые данные подтверждают это предположение: «Записанные у нее богатырские сказки Маркова когда-то читала в книге, которую назвала „Старое время на Руси“, но уже лет пятнадцать назад книга была утеряна. Слышала также былины и сказки о богатырях и в устном исполнении». (БП, с. 210). Сюжет «Добрыня и Маринка», вероятно, не входил в состав печатного текста, которым пользовалась Маркова. В Прионежье он бытовал в виде самостоятельного произведения, его нет в репертуаре В. Чуркова, П. Калинина и И. Касьянова, былины одного из которых легли в основу книжного свода. В данной части текст Марковой, скорее всего, восходит к местной устной традиции — он содержит некоторые типичные для местной редакции сюжета элементы, правда, в искаженном виде. (Плачущий осел, который встретился в лесу пришедшим за ягодами девушкам.) В сюжете «Добрыня и змей» есть детали, не встречающиеся в текстах упомянутых выше певцов, но известные по другим прионежским записям. Отголоски прионежской традиции слышны и в сюжете «Добрыня и Алеша».

- 676 -

№ 30

Арх. ФК МГУ, 1980, тетр. 1, № 354, л. 70, 70 об., рукоп.; м/ф, кас. 19, дор. 1 «Добрыня и Маринка» (прозаический пересказ).

Зап. Ивановой А. А.: июнь 1980 г., д. Среднее Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Носова Степана Афиногеновича, 78 лет (уроженца д. Загривочная на р Пижме).

Примеч. соб.: «Иногда пересказ приближается к былинному стиху».

Краткий пересказ былины, в котором просматриваются некоторые специфические особенности печорской редакции сюжета (имя героини, упоминание «бабушки-задворенки», рассказ о необычном поведении тура и др.).

ДОБРЫНЯ И НАСТАСЬЯ (№ 31—33)

Былина о встрече Добрыни с богатыршей-поляницей, об их поединке и женитьбе впервые зафиксирована на Печоре в 1942 г. (№ 31) в редакции, очень близкой к вариантам прионежских сказителей. Эта запись, как и две последующие, представляет собой контаминацию комментируемого сюжета с другими былинами о Добрыне, что не свойственно печорской традиции, но обычно в прионежских текстах. Все это дает основания полагать, что данный сюжет не был известен устной былинной традиции Печоры и попал в репертуар местных сказителей из книг.

№ 31

Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 1, дело 61, л. 133—138, маш.; БП, № 2 «Добрыня и Алеша».

Зап Беловановой А. В.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Носовой Анастасии Артемьевны, 67 лет.

В оригинале строки 133, 134 с нарушением логики:

Не спрашиват у дверей придверников,

Не спрашиват у ворот приворотников.Контаминация сюжетов «Добрыня и Настасья» (героиня названа «Анной Папичной») и «Добрыня и Алеша». Сопоставление этого текста с другими печорскими записями и вариантами из соседних районов наводит на мысль о соединении книжных и устно-фольклорных элементов. По построению сюжета, содержанию и словесному оформлению основных эпизодов вариант примыкает к былинам прионежских сказителей Чукова, Калинина и Касьянова, которые генетически связаны друг с другом. Совпадение некоторых подробностей в сюжете «Добрыня и Настасья» позволяет связывать комментируемый текст с вариантом П. Калинина. А. Носова не следовала за книжным первоисточником буквально — в ее былине немало печорских общеэпических формул, некоторые детали заимствованы из местных редакций других эпических песен.

Разночтения БП, № 2

125

Желают рукобитьицо

134

Не спрашиват у ворот привратников

№ 32

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 12, л. 53—55, маш.; БП, № 81 «Как Добрыня женился».

Зап. Колпаковой Н. П.: 7 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.

Спето в порядке пробы, без магнитофонной записи.

- 677 -

Оба приведённых текста (№ 32 и 33) представляют отдельную былину. Они не только почти в точности воспроизводят композицию прионежских, но и совпадают с ними в формулировках (ср., например, слова Добрыни о своей силе и смелости и др.), а также в некоторых характерных деталях (Добрыня расшибает дуб на «ластинья», Настасья кладет Добрыню в «кожаный мешок» и т. п.). Такого рода близость, а также отсутствие сюжета в ранних печорских записях вызывает вопрос, не пришла ли прионежская редакция на Печору в каком-либо печатном издании <...>. Сопоставление обоих текстов, записанных один за другим, показывает склонность Т. С. Кузьмина к творческим вариациям» (БП, с. 551). Следует отметить, что в вариантах Чукова и Касьянова Настасья кладет Добрыню в карман, а не в кожаный мешок — эта деталь встречается только у П. Калинина. Видимо, печатный текст Калинина — источник былины Кузьмина.

№ 33

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 11, л. 51, 52, маш.; БП, № 81а «Как Добрыня женился». ФА VI МФ, 333.3.

Зап. Колпаковой Н. П.: 7 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет. См. коммент. к былине № 32.

ДОБРЫНЯ И АЛЕША (№ 34—39)

В большинстве районов бытования русского эпоса этот сюжет принадлежит к числу наиболее популярных, его удельный вес в эпическом репертуаре особенно вырос за последние десятилетия. Например, на соседней с Печорой реке Мезень более четверти собранного в 1958—1961 гг. былинного материала составили записи «Добрыни и Алеши» — 9 текстов из 34 (см. ПФМ, № 205—213). На Пудоге эта былина входила в репертуар более 70 сказителей. В печорском же регионе (по общему числу записей он лишь незначительно уступает пудожскому) за всю историю собирания удалось зафиксировать 8 вариантов сюжета. Только один из них полностью восходит к устной традиции, остальные испытали воздействие книги.

№ 34

Онч., № 95 «Алеша Попович женится»; Д и А, № 68.

Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1902 г., д. Пойлово (зап. в сел. Куя, на Печоре, Пустозерской вол.) — от Шевелевой Прасковьи Ивановны (уроженки Мезени), возраст не указан.

Н. Е. Ончуков сдержанно отозвался о своей единственной печорской записи «Добрыни и Алеши»: «П. И. (Прасковья Ивановна Шевелева) совсем не поет старин и спела мне про женитьбу Олеши после моей усиленной просьбы, спела, кажется, в первый раз в жизни, и потому очень плохо» (Онч. с. 389). Действительно, у Шевелевой не развернуты некоторые эпизоды, подробно разрабатываемые сказителями из других районов: не сообщается, чем занимался Добрыня в отъезде; лаконично и маловыразительно описание встречи героя с матерью; опущены многие подробности в финале былины (нет даже сцены узнавания Добрыни, которая так привлекает слушателей своим драматизмом, — богатырь, хотя и переоделся «в платье калическо», сразу заявляет свои права на жену, снимая с руки «злачен перстень»).

Тем не менее вариант Шевелевой не лишен своеобразия, содержит ряд редких, а то и уникальных мотивов. Князь Владимир не сразу соглашается поддержать сватовство Алеши, заявляя: «Может, Добрыня еще сам живой», и только после уверений Алеши, что он якобы видел труп своего названого брата, активно включается в сватовство. Весть о предстоящей свадьбе Добрыне приносят «три ворона кормлёныи» — они будят его своим «курканьем», от которого «удрогла ведь матушка сыра земля», «сухое-то пенье поломалося»; Добрыня догадывается, что дома приключилась беда. Мать богатыря пытается удержать его дома, опасаясь, что на свадебном пиру он прольет «много крови напрасной». Сын ее успокаивает, заявляя, что не намерен строго судить жену — «ейно дело невольноё». Когда Добрыню угощают на пиру, он «за цароцькой» выговаривает иронические пожелания:

- 678 -

князю Владимиру — «ходить батюшкой», княгине — «матушкой», Илье Муромцу — «тысяцким», Алеше — «во совете жить», молодой жене — «согласно жить». Есть в этом тексте отдаленная параллель к сборнику Кирши Данилова: в роли дружки в свадебном поезде выступает «Цюрило Голошапишко» (в былине «Соловей Будимирович» этого сборника соперником главного героя является «голой шап Давид Попов»—1; «шшап молодой Давыд Попов» пытается отбить невесту у Соловья Будимировича и в былине пинежской сказительницы М. Д. Кривополеновой — Озаровская, с. 17—26).

№ 35

Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 155—157, маш.; № 8 «Добрыня и Алеша».

Зап. Ермолиной И. К.: авг. 1942 г., д. Трусовская Усть-Цилемского р-на — от Савуковой Татьяны Антоновны, 63 г.

Прозаический пересказ былины, многими эпизодами и формулами перекликающийся с вариантом В. Лагеева (№ 38). Это сходство естественно, так как Савукова родом из Усть-Цильмы, где жил и Лагеев. Однако в данном случае устное заимствование былины одним исполнителем у другого маловероятно. Видимо, оба варианта восходят к одному и тому же печатному тексту, составитель которого дополнил былину известного прионежского сказителя А. Чукова (Гильф., 149) некоторыми подробностями из других прионежских записей, а начало позаимствовал из сборника КД (№ 21). Савукова добросовестно и довольно подробно пересказала книжный текст, поэтому в ее варианте нет очевидных точек соприкосновения с печорскими былинами. А Лагеев — человек творческого склада — внес в былину существенные коррективы, в частности, переработал всю ее начальную часть, опираясь при этом на местную эпическую традицию.

Разночтения БП, № 8

58

Взял Добрыня гусли да пошел на пир

№ 36

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 13, л. 56—64, маш.; БП, № 82 «Добрыня на чудь поехал».

Зап. Колпаковой Н. П.: 7 авг. 1956 г., д. Тельвиска Нарьян-Марского р-на — от Кузьмина Тимофея Степановича, 68 лет.

Начальный эпизод текста и его название у певца явно связаны со Сборником Кирши Данилова (№ 21), а основная часть близка к прионежской редакции сюжета «Добрыня и Алеша» (см. БП, с. 551). В былине Кузьмина, как и в вариантах Савуковой и Лагеева, много общего с редакцией Чукова-Калинина. Однако в комментируемом тексте нет целого ряда деталей, имеющихся у его земляков, в то же время встречаются отсутствующие у них элементы прионежской традиции. Эти разночтения заставляют предполагать, что Кузьмин и устьцилемские сказители пользовались близкими, но не тождественными книжными текстами.

Разночтения БП, № 82

66

Плечи сильно прострелены

75

У того ли князя да у Владимира

№ 37

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 160, п. 3, № 32, л. 149, маш.; БП, № 62 «Женитьба Алеши Поповича на Добрыниной жены». ФА VI МФ, 325.3.

Зап. Колпаковой Н. П.: 31 июля 1956 г., д. Лабожское Нарьян-Марского р-на — от Суслова Никандра Ивановича, 65 лет.

- 679 -

Текст повторяет все основные особенности былины П. Шевелевой (№ 34). Тщательно сопоставив оба варианта, А. М. Астахова выявила несомненную близость их общего построения, аналогии в мотивировке действия, оформлении отдельных эпизодов. Внушительный список приведенных ею схождений (БП, с. 544—545) можно дополнить еще одним: Суслов вслед за Шевелевой ни разу не называет по имени жену Добрыни, что необычно для этой былины. Вместе с тем вариант Суслова — не механическое повторение записи Ончукова: исполнитель еще больше упростил сюжетную схему, изменил некоторые детали, что позволило снять встречающиеся у Шевелевой логические неувязки. Поскольку в доме Суслова оказался экземпляр «Печорских былин», а сам сказитель известен как большой любитель чтения, справедливо, что «основа его текста восходит к записи Ончукова», которую он «в ряде случаев улучшает» (БП, с. 545).

Разночтения БП, № 62

11

Он пришел-то к Ильи да ле ныне к Муромцу

13

Ах ведь тут ли-то старо́й да Илия Муромец

14

Говорит ли-то сейчас да таково́ слово́

18

Я ли видел-то труп да нонь Микитича

20

Как трава-то ростет, да ведь и цветы цветут

24

Как ведь и в ту же пору вон да нонь среди ночи́

27

Вот и тут-то пошли нынь к Добрыниной жены

30

Мы всё ли шли-то ведь к вам да нынь посвататьцо

37

Если трава ле растет, да как цветы цветут

№ 38

ПИЯЛИ КЗ, № 504/1, 506/1; РО ИРЛИ, Р. V, колл. 172, п. 3, № 4, маш. «Добрыня и Алеша». СП, с. 32, 33 (отрывки), нап. с. 32.

Зап. Балашовым Д. М.: дек. 1964 г., сел. Усть-Цильма Коми АССР — от Лагеева Василия Игнатьевича, 69 лет.

Текст записан с пения, подкупает продуманностью и соразмерностью элементов сюжета, последовательным соблюдением классического формульного стиля, отточенностью стиха. Между тем генетически вариант, видимо, связан не с печорской, а с прионежской традицией: в нем имеются особенности, характерные для разных районов Прионежья, что практически исключает возможность устного заимствования. Самые близкие параллели к былине Лагеева обнаруживаются в текстах известного прионежского сказителя А. Чукова (Рыбн., 26, Гильф., 149). Печорский певец следует за Чуковым и при оформлении так называемых «переходных мест», которые, как правило, особенно неустойчивы и варьируются даже в повторных записях, сделанных от одного и того же исполнителя. В былине Лагеева встречаются детали, неизвестные печорской традиции и широко распространенные в Прионежье, а рядом с ними — эпические формулы, типичные для печорских записей. Это переплетение элементов разных локальных традиций свидетельствует о творческой переработке сказителем книжного текста.

Былина была записана 15 окт. 1965 г. на пластинку в Москве на ВСГ «Мелодия»: грампластинка Д-024791—024792, № 1.

№ 39

Арх. ФК МГУ, 1978, п. 1, тетр. 6, № 2, л. 3—5, рукоп. «Женитьба Алеши Поповича».

Зап. Кручининой М. Н.: лето 1978 г., д. Бугаево Усть-Цилемского р-на Коми АССР — от Семеновой Натальи Тимофеевны, 77 лет (уроженка д. Замежной, в которой прожила 60 лет).

Краткий пересказ былины, содержащий специфические элементы прионежских редакций сюжета; особенно близок к вариантам П. Калинина и А. Чуркова (Гильф., 5, 149). Наиболее вероятный источник текста

- 680 -

Н. Семеновой — книга; сохранившиеся эпические формулы почти дословно совпадают с соответствующими фрагментами «былины двадцатой» из «Книги о киевских богатырях» В. П. Авенариуса (СПб., 1876, с. 238—242). Незначительны вариации, типичные для пересказа стихотворного произведения — отдельные слова заменены синонимами («крестовый брат» вместо «названого», «гусельцами похлопывать» вместо «поваживать» и т. п.).

ИСЦЕЛЕНИЕ ИЛЬИ МУРОМЦА (№ 40—57)

Сюжет о чудесном исцелении богатыря-сидня получил широкое распространение практически во всех районах бытования русского эпоса. В большинстве вариантов он облекается в форму сказки или побывальщины; песенно-стихотворные тексты записывались почти исключительно на европейском Севере России, но и в них нередко просматривается прозаическая первооснова произведения. Большинство исследователей считает, что рассказ об исцелении Ильи Муромца оформился в былину сравнительно поздно (см. Аст., I, с. 617); в нем используется немало сказочно-легендарных мотивов. На бытовании сюжета в последние 80—100 лет заметно сказалось влияние лубочных пересказов и других дешевых изданий былин. «Исцеление» обычно контаминируется с другими сюжетами, с него начинаются почти все сводные пересказы и былины об Илье Муромце. Сюжетная схема устойчива, разнообразные детали и подробности фиксируются повсеместно, но по старым записям можно установить некоторые региональные особенности. В ряде печорских текстов странники исцеляют Илью-сидня хлебом («даром божьим» — устьцилемские варианты), речной водой, словом; рассказ о выпивании трех чар вина, пива или кваса и «регулировании» чудесно обретенной силы отсутствует; нет и предсказания неуязвимости Ильи Муромца («на бою тебе смерть не писана»), запрета биться со Святогором, Вольгой, Микулой (эти мотивы встречаются лишь в нескольких вариантах, связанных с книжными источниками). Богатырского коня и оружие герой получает от отца, а не покупает по совету старцев. В некоторых текстах Илья не только сидень, но и слепой; в 5 вариантах на просьбу калик перехожих подать милостыню он отвечает: «Я не то тебе подать — готов сам принять». Не исключено, что эти особенности — следы региональной печорской редакции сюжета, которая под влиянием печатных текстов и их устных пересказав постепенно утрачивала свои специфические черты.

№ 40

Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 3, «Печорские былины», № 4, с. 305—317; Онч., № 19 «Первая поездка Ильи Муромца».

Зап. Ончуковым Н. Е.: июнь 1901 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Поздеева Петра Родионовича, 65 лет.

«Эта старина записана со слов, а не с пения, только самый конец, от слов: „Откуль ты, какой“ и пр., был спет. Тут сразу заметна разница в стиле между тем, что спето и что рассказано словами» (Онч., Изв. ОРЯС, 1902, т. VII, кн. 3, с. 317).

Самый распространенный тип контаминации — соединение сюжетов об исцелении Ильи Муромца и о его победе над Соловьем-разбойником. В первом сюжете находим большинство особенностей, отмеченных в общем обзоре печорских вариантов. Выразительна характеристика богатырского коня, включающая распространенную на Печоре формулу «стоял на семи цепях, на семи розвезях» (см. коммент. к сюжету «Илья Муромец и Сокольник»). Рассказ о победе над Соловьем-разбойником, как и в большинстве других печорских записей, осложнен мотивами трех дорожек и трех застав, столкновением с разбойниками (в этой роли выступают «мужички да новотокмяны» — ср. № 45, 50). Освобождение героем пленников Соловья-разбойника встречается еще в двух печорских вариантах (№ 48, 50). В былине использован мотив, характерный для сюжета «Святогор и Илья» — конь Ильи не может нести двух богатырей (ср. № 50). Близкий по композиции пересказ обоих сюжетов записан от И. П. Поздеева — сына П. Поздеева (№ 45).

- 681 -

№ 41

Онч., № 53 «Илья Муромец».

Зап. Ончуковым Н. Е.: апр. — май 1902 г., сел. Усть-Цильма Печорского у. — от Дуркина Игнатия Михайловича, 75 лет.

Контаминация сюжетов «Исцеление Ильи Муромца» и «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Богатыря исцеляют словом, но «силу великую» он получает, испив речной воды. Оригинально описание крестьянской работы Ильи — он не раскорчевывает поле, как обычно, а огораживает от скота засеянную пашню (деталь чисто местная). Подчиненный, вспомогательный характер эпизода с разбойниками (испытание богатырских качеств героя перед боем с главным противником) подчеркивается тем, что «станичники», «граничники» и «турзы-урзы» поставлены на заставах Соловьем-разбойником. Заговаривая стрелу, богатырь велит ей лететь, «куды я велю». (Ср. № 63). Предупреждение Ильи, что «у старого будет смерть страховитая», и совет пойти прочь всем, у кого есть молодые жены и малые дети, видимо, позаимствованы из былины о царе Соломане (ср. другую печорскую запись—47 и мезенский вариант «Ильи Муромца и Соловья-разбойника» — Аст., I, 1). Описание подкопов, утыканных копьями (см. также № 58 и, в редуцированной форме,—43), обычно в первой версии сюжета «Илья Муромец и Калин-царь», которая на Печоре не записывалась. Этот эпизод встречается в одном из вариантов былины «Потап Артамонович» (№ 235).

№ 42

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 14, л. 35 об. — 49 об. (полев.), тетр. 5, л. 22—31 об. (перебел.); Аст., I, № 95 «Илья Муромец».

Зап. Астаховой А. М.: 25 июля 1929 г., д. Великая Виска, Ненецкого нац. округа — от Дитятевой Прасковьи Ивановны, 69 лет.

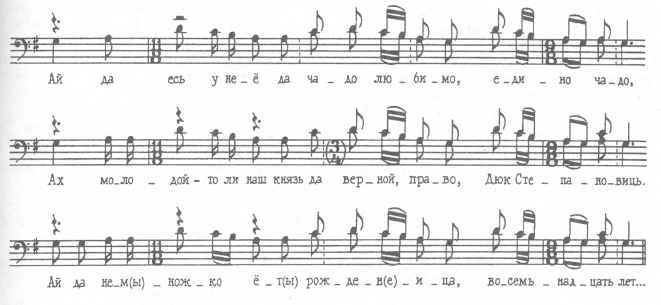

Былина была сначала рассказана, потом спета. В полевой и перебеленной тетрадях в круглые скобки заключены добавления и изменения, внесенные при пении, а в квадратные — принадлежащие сказанному варианту. При пении, как обычно, вставлялись короткие слова, междометия, изменялась форма отдельных слов, например:

Пение

Рассказ

3

Да жила-была

Жила-была

4

Ёмелфа Тимофеёвна

Омелфа Тимофеевна

5

Кабы было... цадо

Было... чадо

8

Он на той жо

На той

9, 27

ножок

ног

10

ручок

рук

19

Уж и крест ли

Крест ли

25

Уж ты здравствуй

Здравствуй

38

Ты сойди

Сойди

58

Благословенья великого

Благословение великое

80

есть

есь

82

Ах на трёх-де дубах да

На трёх дубах

83, 84

Соловейко

Соловеюшко

и т. п.

Публикуется спетый вариант по полевой записи.

- 682 -

Сказанный вариант:

1

Во малоей Галицы великоей

6

Был у ей Илья сын Иванович

13

Не видел Илейка солнца красного

14

Не видел Илеюшка добры́х людей

Вместо 15, 16

16, 15

17

Пришла калика перехожая

18

отсутствует

23

Сотвори милостыньку подушевную

24

Говорит Илья сын Иванович

Вместо 26

Не могу я встать со печки со муравленой

28

Нет у меня рук белы́х по локо́т

33

Если видишь, то возьми своей рукой

34

отсутствует

42

отсутствует

52

Отдавает калике перехожему

54

А не видел, куда калика потерялса

55

Заслышал в себе Илья силы множество

56

Приходит ко матушке родимоей

58

отсутствует

61

отсутствует

Вместо 65 и 66

Итти-ехать в стольней Киев-град

70

Премой дорогой ехать — есть за́ставы великие

71

отсутствует

73, 74

отсутствует

Вместо 77 и 78

Стоят во чистом поле сорок тысечей неприя<теля>

83

Закричит Соловеюшко по-змеиному

Между 85 и 86

Не пройти тебе будет, не проехати

86

И говорит Илья сын Иванович

91, 92

отсутствует

97

Надевала башмачки на босу́ ногу́

102

Седлает Илья того коня доброго

103, 104

отсутствует

108

отсутствует

110

Брал с собой ту́гой лук

112

отсутствует

115

Клал он меж собой свой велик залог

117

Отправилса Илья Муромец во чисто́ поле

118

Подъехал ко мостику калёному

119

отсутствует

121

И сам-то в уме подумал

Вместо 124 и 125

Тогда спустился Ильяюшка на сыру землю́

129

Перевёл своего коня доброго через мостики калёные

130

отсутствует

132

И завидел он во́ поле силы множество

133

отсутствует

135

Не оставил ни одного не сцетана

137

Здраствуй, рать великая

- 683 -

138

40 тыс<еч> удалыех молодцев без единого

142

Кругом взяли Илью посередке себе

Вместо 145 и 146

Рассердилса Илья сын Иванович

147

отсутствует

149

А вдвое-втрое конём топчет

150

отсутствует

151

И не оставил ни одного живого человека

153

Завидел он в полюшке С<оловья> Р<ахматьича>

157

Его конь добрый упал на о́карачь

158

Взял Илья в руки палицу буёвыу

160

отсутствует

Вместо 161, 162

Неужели не слыхал крику звериного, свисту змеиного

163

Тогда его конь соскочил, на свои ноги стал

Вместо 164, 165

Берёт Илья в руки свой тугой лук с каленой стрелой

168

Ко стрелы приговариват

169

Ты лети, моя калёная стрела

170

Не падай ни на́ воду, ни на́ землю

Между 171 и 172

Роздроби его всю буйну голову

173

отсутствует

176

Успел Ильюшка сын Иванович

177

Подхватил Соловеюшка за чесны́ кудри

178

отсутствует

183

отсутствует

185—187

отсутствует

Перед 195

Теперь его деточки родимые

195

Побежали во чисто́ поле

198

Третья бежит — она ковш тащит

199

Сидит Ильюшка усмехаетца

204

Откупите меня у удала до́бра молодца

205

отсутствует

206

Отворачивает Илья как люты́м зверём

209

Приехал во Киев в стольней град

211

отсутствует

215

отсутствует

217, 218

отсутствует

Вместо 220, 221

Для Ильи доспел он пил великий

222

Говорит Владымыр-князь

Вместо 224, 225

Позволь ты моим слугам

Завести Соловья Рахматьевича

В мои покои светлые

226

А подите вы в светлые светлицы

227

Говорит В<ладимыр> таково́ слово́

232

Владимыра слуги не ослышались

234

Не смеют спуститьця они на сыру́ землю́

235

Говорят они да таково́ слово́

238

Во свои покои светлые

240

Не ца́рьско ем-пью-кушаю

242

Я пью-ем И<льи> И<вановича>

243

И его же и слушаю

- 684 -

Вместо 244

Теперя ети слуги отнесли

Ко Владимыру с такими словами

Вместо 251, 252

Тогда Илья и завел

253

Говорит царь таково́ слово́

254

отсутствует

Между 257 и 258

Зареви, Соловеюшко, по-звериному

257

Тогда Соловеюшко говорит

260

А ем-пью Ильи Ивановича

261

И его же и слушаю

262

Сказал царь таково́ слово́

264

Вели ты сам Соловеюшку спеть

265

отсутствует

271

отсутствует

272

Закричал-заревел Соловеюшко во всю прыть

273

отсутствует

Различия в полевой и перебеленной рукописях:

46

в полев. зап. отсутствует

47—49

свету бе

в полев: [Увидел] Илеюшко солнцекрасное

» » людей добрыих

в перебел: Увидел Илеюшко свету белого

(Свету белого) увидел сонце красное

[Увидел]

Увидел Илеюшко людей добрыих

245, 246

в полев.: Пью и т. д.

273

в полев. рукоп. конец стиха неразборчив

в перебел. — не расшифрован, стоит «?»

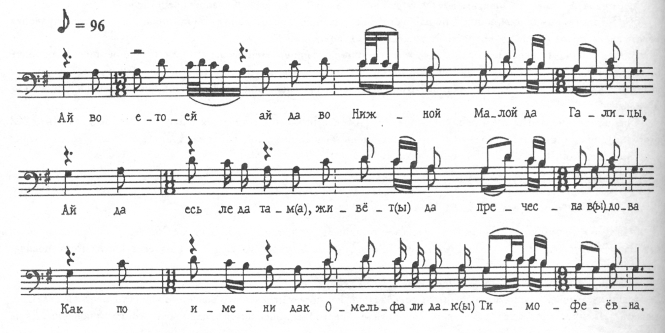

Оба сюжета («Исцеление Ильи Муромца» и «Илья Муромец и Соловей-разбойник») содержат характерные для печорской традиции подробности и формулы (Илья — не только сидень, но и слепой, калика исцеляет его словом и тут же исчезает; на прямоезжей дороге стоят три заставы, упоминаются «подгнившие мостики»; Соловей-разбойник сидит «на трех дубах да на трех поддубах» и т. д.). Оригинально сравнение летящей стрелы с «лютой змеей» (строка 173). В сцене нападения на богатыря дочерей Соловья использованы бытовые детали, придающие ей иронический оттенок, — строки 197—199 (ср. кулойские тексты — Григ., II, 12, 36, 52, 73). П. Дитятева вводит в свой вариант слегка перефразированную сказочную формулу «Долго поетця, скоро сказываетця», разделяя с ее помощью отдельные эпизоды (строки 182 и 209). Зачин былины перенесен из сюжета «Дюк Степанович и Чурило Пленкович» (упоминаются «Маленькая Галица» и «вдова благочестивая Емелфа Тимофеёвна»).

№ 43

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 12, л. 38—55 об. и тетр. 13, л. 2—9 об. (полев.), тетр. 3, л. 81—94 (перебел.); Аст., I, № 93 «Про старо́го».

Зап. Астаховой А. М.: 20 июля 1929 г., д. Климовка Усть-Цилемского р-на — от Торопова Павла Ивановича, 57 лет.

- 685 -

Перенял былину от отца. После строк 75, 146, 240 исполнение прерывалось разговорами сказителя с женой и односельчанами, заходившими в дом во время записи текста (см. биографическую заметку, с. 503 и Аст., I, с. 591—592)

Вариант объединяет три сюжета: «Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и «Илья Муромец и Калин-царь». Начало первого сюжета сказитель пропел (см. следующий текст). Интересно, что в стихотворном варианте родители героя не названы по именам. Их имена, как и упоминание «ренских погребов», рассказ о покупке богатырского коня, не традиционны для Печоры. У П. Торопова встречается и другая деталь, не имеющая параллелей в местных былинах: окружив богатыря, разбойники «начали друг дружку глазами помаргивать», Илья устрашает их стрельбой из лука, но оставляет в живых. В этой части пересказа «отход от известных былинных редакций очень силен и обусловлен, вероятно, влиянием какого-то книжного источника» (Аст., I, с. 592). Два других сюжета даны в местных редакциях, содержат типичные для них детали и формулы. О трех кольцах, за которые привязывают своих коней представители разных сословий, см. наш коммент. к № 150. В некоторых эпизодах и ремарках исполнителя чувствуется влияние сказок.

Разночтения Аст., I, № 93

139

...раскрошила в мелкие дребезги

143

...ждет, как встанут

217

Ворота все поперты...

В полевой записи строка 142 не окончена (...ждет, как...); в строке 145 неразборчиво написано третье слово; в ремарке после 185 строки неразборчиво написаны последние слова.

№ 44

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 13, л. 11 об. — 13 об. (полев.), тетр. 3, л. 94 об., 95 (перебел.); Аст., I, № 92 «Про старого» (отрывок).

Зап. Астаховой А. М.: 20 июля 1929 г., д. Климовка Усть-Цилемского р-на — от Торопова Павла Ивановича, 57 лет.

Данный текст — начальный отрывок сводной былины об Илье Муромце, которую Павел Иванович передал прозой (см. № 43), заметив, однако, что может ее петь: «Другие помогают, я устаю, а другие подхватывают. Старуха (жена) помогает». На просьбу собирателя спеть былину полностью — спел лишь данный отрывок. Текст отрывка близок прозаическому пересказу в деталях эпизода и в лексике.

В исполнение отрывка вносил некоторые песенные приемы: разделение слов, повторение отдельных слогов (см. строки 14—15) — Аст., I, с. 618.

№ 45

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 6, п. 8, тетр. 9, л. 9 об. — 14 (полев.), тетр. 3, л. 104 об. — 107 (перебел.); Аст., I, № 80 «Про старого казака, про первую поездку Ильи».

Зап. Астаховой А. М.: 5 июля 1929 г., сел. Усть-Цильма — от Поздеева Ивана Петровича, 64 г.

И. П. Поздеев — сын сказителя П. Р. Поздеева, репертуар которого записан Н. Ончуковым. Исполнитель пересказал былину отца (см. № 40), опустив или сократив некоторые эпизоды. В тексте И. Поздеева сохранены многие формулы и обороты, характерные для языка былин.

№ 46

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277 п. 1, № 1, л. 70, 70 об., рукоп., л. 3, маш. (28 строк); РГАЛИ, ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 7, л. 1—12, маш.; Л., 1939, № 1; Л., 1979, № 2 «Первая поездка Ильи Муромца».

- 686 -

Зап. Леонтьевым Н. П.: 8 июня 1938 г., д. Смекаловка Нижнепечорского р-на — от Осташова Ивана Кирилловича, 65 лет.

Как и в большинстве других контаминированных текстов, сюжету «Илья Муромец и Соловей-разбойник» предпослан рассказ об исцелении героя. Вариант И. Осташова содержит ряд характерных для печорской традиции элементов, но в нем отсутствуют мотивы трех дорожек, стычка богатыря с разбойниками. Об опасностях, подстерегающих Илью на прямоезжей дороге, Илью предупреждает отец. Оригинальный поэтический образ использован в описании стрельбы из лука (строки 227—229).

Разночтения Л., 1939, № 1 и Л., 1979. № 2

9

Рад бы я подать (1939, 1979)

43

Что, Илейка, ты по се чувствуешь (1979)

52

Что ты, Илейка, по се чувствуешь (1979)

56

Поворотил бы я мать сыру землю (1979)

После 62

Пошел Илейка вон на улицу (1979)

68

Совсем как будто наш идет Илеюшко (1979)

71—74

отсутствуют (1979)

73

Совсем как наш будто идет Илеюшко (1939)

78—80

отсутствуют (1939, 1979)

После 81

Как же это чудо приключилося (1979)

82—136

отсутствуют с примечанием: «Далее следует пересказ

предыдущего от слов „Сидел я на печке-муравленке“

до — „Потерялись калики перехожие“» (1979)

82

Пришли под окно калики перехожие (1939)

84

Говорю я им таково слово (1939)

86

Рад бы я подать (1939)

140

Ой есь вы, мои отец с матерью(1979)

149

Вставали они поутру раным-рано (1979)

157, 165

Помрем мы без тебя смертью лютоей (1979)

166

Третий раз старой их выспрашивает (1939)

Третий раз старой выспрашиват (1979)

171

Посмотреть всех русских богатырей (1979)

176

Прямоезжая дорожка да призапущена (1979)

181

Не пропускат ни зверя рыскучего (1939, 1979)

193

С отцом-матерью он распрощается (1939)

С отцом-матерью он да распрощается (1939)

201

По болотине мостики приломаны (1939, 1979)

202

Правой рукой он дубинушку подергиват (1979)

206

Перебрался через болотину дыбучую (1939)

Перебрался за болотину дыбучую (1979)

209

Поехал он в путь дорожечку (1939, 1979)

219

Бьет Илья коня да по тучным ребрам (1979)

220

Ай ты волчья сыть, да травяной мешок (1939)

Уж ты волчья сыть, да травяной мешок (1979)

233

С семи дубов и восьми поддубочков (1939)

247

На то ли крыльцо да парадное (1939)

249

Глядела она да во чисто поле (1979)

258

Предайте его смерти лютоей (1939, 1979)

263

С пути-дороженьки к нам попить-поесть (1939, 1979)

271

Тут и стали они его спрашивать (1979)

- 687 -

278

Не верят удалы добры молодцы (1939)

Никто не верит удалому доброму молодцу (1979)

279

У нас засорена дорожка тридцать лет (1939, 1979)

292

Прикован к седелышку зеркальчату (1979)

310

Садили его за дубовый стол (1939)

314

Не большу — не малу — в полтора ведра (1939, 1979)

325

Говорил-то старой да Илья Муромец (1939, 1979).

Строки 83—136, 326—340 из-за отсутствия в рукописи даны по машинописному тексту (РГАЛИ). В рукописи строки 30, 31, 165, 171, 282, 286 — неполные; на месте строк 159—164, 167—170, 283—285 — строки точек. Восстановлены на основании указаний собирателя.

№ 47

РО ИРЛИ, Р. V, колл. 277, п. 1, № 1, л. 48—52, маш. (копия); Л., 1979, № 1 «Илья Муромец».

Зап. Леонтьевым Н. П.; 16 авг. 1940 г., д. Гарево Усть-Цилемского р-на — от Хозяинова Сидора Антоновича, 80 лет.

Контаминированный текст, обе части которого в основе своей традиционны, хотя и содержат ряд оригинальных деталей. Как и в некоторых других печорских записях, мотив исцеления богатыря связан с хлебом; в роли целителя выступает «бел старик Снежна Груда», имя которого другими сказителями не упоминается. Оригинально испытание силы Ильи Муромца в строках 30—38, отдаленно перекликающееся с былиной «Святогор и тяга земная» (этот сюжет на Печоре не зафиксирован). С. Хозяинов вводит в свой текст мотивы из «Наезда литовцев» (расправа с разбойниками — ср. № 113), «Илья Муромец и разбойники» и былины о царе Соломане (стихи 106—120 — см. коммент. к № 41).

Разночтения Л., 1979, № 1

1

Во селе было во Кракове

84—89

отсутствует

120

отсутствует

160

Ехал я дорожкой прямоезжеей

После 175

Он занес Соловья Рахматова

180

Посадил Соловья он к венику

Князя Илья взял под праву руку

Строки 1—63, отсутствующие в рукописи, даны по машинописи, 64—182 — по рукописи.

№ 48

Арх. Коми фил. РАН, ф. 1, оп. 2, дело 61, л. 74—83, маш.; БП, № 12 «Илья Муромец».

Зап. Митропольской Н. К. и Переваловй Е. И.: авг. 1942 г., д. Верхнее Бугаево Усть-Цилемского р-на — От Шишоловой Авдотьи Андреевны, 79 лет.

Былину переняла от отца Андрея Поздеева (былины от А. Поздеева не записаны).