79

БЫЛИНЫ НА ПЕЧОРЕ

I. Этническая история региона

Сложная этническая история завершилась расселением славян по Восточной Европе. Восточные славяне (русские) были носителями высокого уровня этнического сознания, выразившегося в образовании Древнерусского государства и закрепленного им. Единый и последовательно повторявшийся в разных северных районах процесс формирования северно-русского массива имел своеобразие в отдельных частях региона, которые определяли как исторические, социально-хозяйственные и этнокультурные особенности различных групп восточных славян (русских), расселявшихся по Северу, так и их контакты с местными народностями.

Письменные источники свидетельствуют о появлении русского народа в бассейне Печоры в Новгородско-Верхневолжский период освоения Севера (вторая четверть XII в. — 1578 г.).1 На первом этапе этого периода (до 1238 г.) идет интенсивное «данническое» освоение Печоры новгородцами, характерное для общей деятельности Новгорода на большей территории Севера — в Поморье, Подвинье, на Мезени, о чем неоднократно упоминается в летописях. В первой половине XIII — начале XIV в. «на пути в Печору» образуются подвинские «ростовщины», составляющие в совокупности большую область, протянувшуюся от верховьев Северной Двины до впадения в нее Пинеги; население этой области оказалось в сфере влияния русского Верхневолжского центра и заселялось его жителями. «Ростовщины» вместе с возникшим в XIII в. Великим Устюгом несомненно сыграли большую роль в Русском продвижении на восток — в Вычегодский и Пермский края — и на север — на Мезень и Печору. В XIII—XIV вв. на Мезени и Печоре одновременно «промышляют» новгородские и великокняжеские (Ростов, Москва) ватаги, при этом вторые организуются по указанию Ивана Калиты и Дмитрия Донского.

С конца XV в. исторические судьбы северных районов протекают в рамках Русского централизованного государства. В течение XV—XVIII вв. толчком к появлению русского населения в отдаленных северных районах служила, как правило, целенаправленная деятельность государства: строительство пограничных монастырей-крепостей, острогов и слобод для торговли с народами Севера и Сибири; так, примерно в одно время возникают Лампожня на Нижней Мезени и Пустозерск на Нижней Печоре.

Ядро, которое положило начало складыванию населения как Пустозерска (на рубеже XV и XVI в.), так и возникшей несколько позднее (20-е или 40-е гг. XVI в.) Усть-Цильмы, составляли немногочисленные московские служилые люди, основавшие Пустозерск и оставшиеся на поселение, несколько новгородских семей, начавшие во главе с Ласткой «копить слободу» Усть-Цильму; смешанное коми-русское население, сложившееся в восточной части Севера и содержащее какой-то «чудской» элемент, а также коми-пермяки. Эту реальность и отражал первый письменный источник по русскому населению Печорского края — «Книга платежница Поморские Пустозерские

80

волости 1574—1575 гг.». Выделение в «Платежнице» русского и пермяцкого населения свидетельствует, что большинство жителей осознавали себя русскими; т. е. русское самосознание (и, следовательно, язык) — в землях ли исхода или в месте окончательного поселения — преобладало, несмотря на сложное этническое происхождение переселенцев. В этот период в «Платежнице» встречаем следующие известные в позднейшей истории, включая историю эпической устной культуры, фамилии: Хабаровы, Сумароковы, Носовы, Тороповы (Пустозерск), Чупровы, Рочевы, Чуркины, Дуркины (Усть-Цильма).2 Перечисленные устьцилемские фамилии встречались на Пинеге и верхней Мезени.

В истории заселения Печоры и сложения групп пустозеров и устьцилемов можно выделить три этапа.

Начальный этап — первая половина XVI — конец XVII в, — интенсивное заселение низовой Печоры.3 Заселение, судя по коренным немногочисленным фамилиям первопоселенцев и системе владения и пользования водными угодьями, сохранившейся до начала XX в., велось родственными группами по мужской линии. Первыми поселениями были Пустозерск и, видимо, Устье, расположенные по обе стороны Пустого озера, жители которых составляли одну «сотню» в семужьих речных тонях и совместно владели озерами.4 В течение второй половины XVI—XVII вв. появился ряд групповых поселений к северу и югу от Пустозерска, в результате чего низовая Печора оказалась заселенной на протяжении 150 км: Андех, Пойлова, Йокуши, Оксино, Мокеево, Пилемская (Пылемец), Сопки, Тельвиска, Нарыга, Великая Виска. Таким образом, на первом этапе возникли территориальные границы расселения пустозеров — от Андега до Великой Виски, и дальнейшее заселение русскими происходило внутри очерченного района.

На Средней Печоре в течение первого этапа возникло только устьцилемское «гнездо» деревень в радиусе 0,5—6 км от самой Усть-Цильмы; по существу это были «заимки» в 1—2 двора, жители которых были связаны с населением Усть-Цильмы родственными узами и общим владением пригодной для пашни земли.

На первом этапе Пустозерск — как местный центр государственной власти (здесь жил воевода), крупный торговый пункт (через него велась торговля с соседними и приходящими ненцами, а также шел путь в Приуралье и Сибирь), как место, открывающее широкие возможности для богатых рыбо-зверобойных промыслов, — имел несравнимо больше преимуществ и притягательной силы для переселенцев, чем бедная частновладельческая слободка Усть-Цильма. Рост пустозерского населения далеко обгонял таковой же в Усть-Цильме, на поселение оставались люди, работавшие в Пустозерске по найму; во второй половине XVI в. здесь помимо русских и пермяков числились первые оседлые ненцы («самоядь тяглая некрещеная»),5 принявшие участие в формировании «типа пустозера». Неурожай в земледельческих северных областях, откуда шел хлеб на Печору, неоднократные набеги ненцев (карачей) и остяков на Пустозерск и Усть-Цильму во второй половине XVII в. вызвали временное запустение волости и отлив части населения в другие районы и в Сибирь.

Второй этап (конец XVII — первая половина XVIII в.) связывается с новой волной русских переселенцев на Печору, вызванной движением старообрядчества. На далекой Печоре старообрядцы появились позднее, чем в других северных областях и в Поволжье (в истории старообрядческого движения это перемещение было вызвано гонением властей на прежних местах их оседания).

Пустозерск стал, как известно, местом заключения вождей старообрядцев (Аввакум) и изгнания опальных деятелей (Голицын, Матвеев и др.), т. е., потеряв свое первоначальное военно-торговое значение, он продолжал исполнять роль проводника государственной политики. Видимо, поэтому старообрядцы не селились в Пустозерской волости, а среди самих пустозеров было распространено идущее «сверху» мнение о старообрядцах как о врагах официальной церкви и власти. Правда, это не мешало появлению и здесь «ревнителей веры» и их скрытых сторонников, но характерно, что впоследствии наблюдалось «идеологическое» отчуждение пустозеров и устьцилемов и открыто старообрядческой у первых считалась, по данным Н. Е. Ончукова, только д. Бедовая (и единичные

81

выселки, возможно, более позднего времени). Старообрядческое движение не вызвало, таким образом, заметного увеличения населения, и на этом этапе низовая Печора пополнилась несколькими деревнями, основанными главным образом выходцами из старых «пустозерских» селений: Голубково, Лабожская, Бедовая и др.

Зато на Средней Печоре появление старообрядцев вызвало настоящий демографический взрыв. Наплыв старообрядцев в устьцилемское «гнездо» не только увеличил его население, но способствовал переселенческому движению из Усть-Цильмы в ближайшие районы: в течение этого периода были заселены реки Цильма, Пижма и Нерица, часть населения ушла еще восточнее — на р. Ижму, где приняла участие в формировании «ижемцев» (смешанного коми-русского населения с преобладанием коми элементов). На этом этапе разрослось устьцилемское «гнездо», появились поселения на Средней Печоре (к северу от Усть-Цильмы) — Кривая Виска, Уег, Кунгурская, Егорковские выселки,6 на Пижме — Абрамовская, Замег и др.

Врастание старообрядцев в этнокультурную и бытовую среду устьцилемов и коми (зырян), отход местных жителей от церковного православия были достаточно органичны: освоение новых мест для жительства по рекам Средней Печоры велось совместными группами пришельцев и «коренного» населения, церковь не имела здесь своих представителей и не поддерживалась, как в Пустозерске, государственной властью, миссионерская деятельность отсутствовала.7 В то же время свободолюбивый дух, трудолюбие и высокая культура пришельцев не могли не вызвать понимания и уважения, в силу чего они заняли лидирующее положение в местной среде, оказав решающее воздействие на культурно-идеологический уровень окружающего населения. Возникновение Великопоженского старообрядческого скита на р. Пижме, основанного, как полагают,8 членами Выговского общежительства («Поморское согласие»), концентрация в этой местности «элитарной» части старообрядцев — носителей русской традиционной и письменной культуры — обусловили некоторые культурно-бытовые особенности «пижемцев», прослеживавшиеся до начала XX в.

На втором этапе Пустозерск и Усть-Цильма поменялись местами по значению в социально-экономической жизни Печорского края. Общими причинами этой смены были: утрата северными морями своей ведущей роли во внешнем политике и торговле России и перемещение акцента на экономическую связь внутренних областей. Усть-Цильма, расположенная гораздо выгоднее Пустозерска для целей всероссийского внутреннего рынка, стала печорским центром, обеспечивавшим вместе с Чердынью и Усть-Сысольском торговлю северо-востока Европейской России и последней — с Сибирью. В Пустозерской волости «центр тяжести» переместился в с. Великую Виску, в природном и хозяйственно-торговом отношении имевшую ряд преимуществ перед Пустозерском — южное расположение, бо́льшую близость к Усть-Цильме и т. д.

Третий этап формирования русского населения Печорского бассейна (конец XVIII — начало XX в.) был временем относительной стабилизации в районе Нижней и Средней Печоры, т. е. временем внутренних передвижек, перемещений (Пустозерская волость) и расширения территориальных границ (Усть-Цилемская волость). Но продолжалось и областное переселение, самое заметное следствие которого — появление отчетливого «русского пласта» на Верхней Печоре. Местные старожилы в XIX в. называли своими предками старообрядцев (волна XVIII в.), но потом они были перекрыты выходцами из Чердынского уезда (из Ныроба, Покчи, Искора), от которых вели свое происхождение жители в конце XIX — начале XX в., о чем свидетельствует также общность чердынских и верхнепечорских фамилий.9 В сложении антропологического типа верхнепечорских русских сыграли роль остяки (вишерско-сосвинские манси): еще в XX в. жители помнили остяцкое происхождение родителей, хотя сами считали себя русскими и говорили по-русски.10 Малодворные немногочисленные русские поселения на Верхней Печоре к началу XX в. создали русский очаг.

82

Перемещение и расселение пустозеров и устьцилемов на третьем этапе происходило довольно интенсивно. У пустозеров это движение вызывалось в основном разрушением старых мест поселений (подмывание берегов, заливание деревень, пожен во время половодья) и желанием поселиться ближе к тоням и сенокосным угодьям. Устьцилемская «диффузия» была связана в первую очередь с бурным ростом населения, теснотой в Устьцилемском «гнезде», имущественным расслоением, а также сходными с пустозерскими причинами. Таким образом, новые поселения в Пустозерской волости образовывались часто «расщеплением» старых: из Старой Сопки возникли Большая и Малая Сопки, из Нарыги — Большая и Малая Нарыги; жители д. Пойловой переселились в основанную в XIX в. Кую и составили в ней как бы вторую деревню; из старого села Мокеево часть жителей ушла в Большую Сопку, а другая часть основала д. Макарово и т. п.11 Усть-Цилемская волость значительно расширилась в западном (по р. Цильме) и северном направлениях (по Нижней Печоре), причем в заселении Печоры участвовали не только собственно жители Усть-Цильмы, но также население с ранее освоенных рек Пижмы, Нерицы и даже из Ижемской волости (из Ижмы, Мохчи, Сияжской и др.).12

К началу XX в. Пустозерская волость состояла из 18 селений (+ 4 выселка, 15 мужских душ), сгруппированных в три сельских общества: Пустозерское (9), Куйское (6), Великовисочное (3). Самыми крупными селами были Великая Виска (110 хозяйств) и Оксино (76 хозяйств). По официальным данным, подавляющая часть селений имела этнически смешанный состав (так, в Куйском обществе 1/8 составляли ненцы, в Пустозерском и Великовисочном обществах проживали ненцы и коми-зыряне), в пяти селениях зарегистрировано чисто русское население (М. Сопки, Пустозерск, Тельвиска, Голубково и Пылемец).13 В северных и самых старых поселениях происходила заметная убыль населения.14 Усть-Цилемская волость, являвшаяся административным центром Печорского уезда, состояла из 81 селения, образующего 7 сельских обществ: Абрамовское, Хабарицкое, Усть-Цилемское, Гаревское, Нерицкое, Кривомежное и Замежное. Два самых поздних припечорских общества — Абрамовское и Хабарицкое, вместе с Устьцилемским, насчитывали 2/3 селений всей волости (61), но крупных поселений в волости, кроме Усть-Цильмы (383 хозяйства) и Гарево (64 хозяйства), не было.15 Ненцы и коми-зыряне составляли незначительный процент (и то только в первых трех обществах), будучи поселенцами последних десятилетий XIX — начала XX в.

Итак, с самого начала появления постоянного русского населения на Печоре действовали факторы исторического, социально-хозяйственного и этно-культурного плана, обусловившие локальные особенности формирования двух групп на Нижней и Средней Печоре — пустозеров и устьцилемов.

1. Пустозерск начинался как военный острог и проводник государственной власти, где находились ее представители. «Костяк» пустозеров составили московские служилые люди, чье русское самосознание носило уже государственный характер. Усть-Цильма, хотя и была утверждена в качестве слободы царской грамотой, создавалась новгородцами, сознание которых в известной степени противопоставляло себя «московскому» самосознанию.

Разница в областном происхождении русских (Москва, Новгород, различные северные районы) и уровне их этнического сознания обусловливала разную же степень его выраженности у пустозеров и устьцилемов. Московские первопоселенцы и государственное значение Пустозерска способствовали большей чистоте и высоте русского самосознания и консолидации населения. Название (и самоназвание) «пустозеры» распространялось на жителей поселений, далеко отстоящих от Пустозерска, и, возможно, никогда там не бывавших; ни на одном из этапов формирования населения здесь не возникло иного местного названия, подобного «пижемцам» Средней Печоры.

2. Хозяйственные занятия пустозеров и устьцилемов, при всей общности природных и социальных условий, имели существенные различия, обусловленные разницей в тех же условиях: первые складывались как исключительно неземледельческое население тундровой зоны, вторые — прежде всего как земледельцы, несмотря на всю

83

относительность этого понятия в таежно-тундровой зоне. Богатые речные и морские промыслы, морская торговля и пути сообщения, более надежная защита от нападений кочевых народностей привлекали в Пустозерскую волость разнообразное население из русских областей и способствовали укреплению на первом и втором этапах лидирующего значения этого района как русского на крайнем северо-востоке Европы. Все это сказалось в том, что хозяйственно-географические границы расселения и владений пустозеров обозначились уже на первом этапе, и впоследствии только заполнялись внутренние «пустоты».

3. Хозяйственные дифференциация и замкнутость пустозеров и устьцилемов привели к тому, что браки между жителями этих групп были редки. Известно, что в XIX—XX вв. богатые пустозеры и устьцилемы считались завидными женихами на Пинеге, Мезени и Кулое, откуда они и привозили себе невест; пустозеры вступали также в браки с женщинами из ненцев, а устьцилемы брали жен из «зырянок», вследствие чего многие устьцилемы были двуязычны. Отсутствию тесных брачных связей между пустозерами и устьцилемами безусловно способствовало и «вероисповедальное» различие, возникшее на втором этапе в связи со старообрядчеством. Имеются данные, что даже зять-устьцилём не всегда получал самостоятельную долю в тонях у тестя-пустозера и по существу работал у него наймитом.

Обособленность русских групп не слишком быстро стиралась и в последующем, третьем этапе, а в отдельных случаях даже возросла.

***

Особенности исторического формирования пустозеров и устьцилемов проявлялись в середине XIX — начале XX в. в ряде отличительных черт их материальной и духовной культуры.

Основное хозяйственное различие — исключительно неземледельческий, промысловый характер занятий пустозеров и земледельческо-промысловый — устьцилемов. С этой разницей была связана система общественных отношений, выражавшаяся в основном в формах владения и пользования водными и земельными угодьями. Общим признаком этой системы являлась старая «родо-переселенческая» форма, которая сохранилась как в архаическом, захватном, способе владения, так и в позднем, общинном.

Основой экономической жизни пустозеров являлись рыбные промыслы, которыми было занято все работоспособное население практически круглый год, лов рыбы производился в море (Губе), в реке и на озерах. Сами пустозеры делили рыбные промыслы на лов белой (сиг, сельдь, омуль, «зельдь») и красной (семга) рыбы; оба приносили основной доход и продукт питания, поэтому из 533 хозяйств волости промыслом белой рыбы занимались 413 хозяйств, промыслом семги — 250.16 Озерным рыболовством (сиг, пелядь, щука, окунь, сорога), также приносившим немалый доход, занимались все жители.

Лов белой рыбы происходил в весенне-летний период — от вскрытия до ледостава Печоры; внутри этого периода промыслы той или иной рыбы приурочивались к определенным календарным датам, например, после ледохода до Иванова (Петрова) дня — лов сигов, после Петрова дня — лов сельди, с Ильи (20.VII) до Воздвиженья (14.IX) — лов семги (мужчины), с Успенья до Воздвиженья — лов «зельдей» и омулей (женщины). После ледостава до Рождества (и позднее) уходили на озера и шары Печоры.

Пустозеры владели самыми богатыми в промысловом отношении семужьими и белорыбными угодьями на реке и на морском берегу; белорыбные были в свободном, захватном владении, семужьи, как наиболее ценные, находились в общинном владении. Все семужьи угодья делились на тони. Речные тони распределялись между мужскими душами, поэтому мужское население волости было разбито на «сотни»; обычно «сотню» составляли жители двух-трех селений (по родственным связям). «Сотня» состояла из артелей-«родов», артели в количестве 5 человек полагалась одна надельная единица, выражавшаяся в плавно́й сети семужьего лова — поплави. Отметим обязательные ежегодные передвижки артелей-родов по тоням. Для пользования морскими тонями души делились на 11 «шестаков», и каждый «шестак» получал по жребию по одной тоне. Надельной единицей «шестака» было

84

ставное орудие — предмет, который обслуживал артель в 13 человек.17 В конце XIX — начале XX в. социальная дифференциация была настолько велика, что, по существу, промышляли наемные артели, так как тони «родов» и «сотен» находились в фактическом владении отдельных лиц, имевших возможность поставить судно, продовольствие, снасти. Они были скупщиками не только тоней, но и промысла.

В Усть-Цилемской волости владение и пользование семужьими угодьями было свободное, захватное, кроме мест, где община строила заборы. Артель состояла из 11—12 человек, во главе которой стоял хозяин судна, получавший за него пай. На одной тоне могли сходиться 2 артели, и тогда они чередовались в лове, причем каждая артель делилась на две, закидывала поплавь поочереди. Наем в семужью артель был сравнительно редок, и обычно он соединялся с наймом на другие виды хозяйственных работ. Скупки тоней здесь не существовало, но были свои скупщики рыбы, как правило, перепродававшие ее затем чердынским и столичным купцам.18

Белорыбные угодья как у пустозеров, так и у устьцилемов поступали в свободно-захватное владение и пользование; члены артелей находились в семейно-родственных отношениях, что не мешало им соблюдать строгость социально-имущественного порядка: внесение положенной доли снасти и поставки 1 человека в артель, распределение паев и т. д. Основным орудием лова и надельной единицей в этом промысле был невод (хотя ловили и мелкоячейной поплавью — «омулевками», «зельдевилами»). Обычная речная артель состояла из 5—6 человек (мужчины, женщины, подростки), пустозерская морская артель насчитывала 15 человек, из которых обязательно — 5—6 мужчин.19 Наиболее ценная рыба скупалась купцами.

Озера всегда находились в общинном владении, тесно связанном с родопереселенческими отношениями. В системе пользования ими наблюдалось переплетение коллективных, регулируемых общиной форм и подворно-индивидуальных, иногда захватных. В Пустозерской волости система пользования представляется более единой. В Усть-Цилемской волости формы пользования были разнообразнее и запутаннее.20 Встречалось, например, такое явление: соседние деревни договаривались не ходить друг к другу на озера, а «пришлые» ходили везде и им не препятствовали.21 На озерном лове употребляли пущальницу (ставное орудие) и небольшой белорыбный невод; устьцилемы пользовались также продольником — крючковой снастью.22

Владение земельными угодьями — пашенными, сенокосными — в целом носило общинно-подворный характер, но в каждом конкретном случае имело свои особенности. В Пустозерской волости пашни не было. Владение и пользование сенокосными угодьями — пожнями — зависели от природных условий и степени развития скотоводства. В самом северном, Куйском, обществе скота было немного, а свободных естественных пастбищ достаточно как на островах, так и на «матером» берегу, поэтому здесь существовало подворно-наследственное владение пожнями, отсутствовали расчистки и не было необходимости в переделах. В Пустозерском обществе расчистки пожен сокращали общую площадь сенокосных угодий, и с конца XIX в. делались попытки перевода из подворно-наследственной — в общинно-уравнительную форму пользования (по числу мужских душ). В некоторых деревнях (Тельвиска) уравнения пожен производились одновременно с распределением озерных угодий. На юге уравнительная система становится преобладающей, и только в с. Великая Виска переделы не привились вследствие резерва свободных земель.23

Значительная роль земледелия в соединении с природными особенностями и длительными передвижками населения осложнили картину землепользования устьцилемов. Пахотные и покосные земли находились к началу XX в. в основном в душевом и заимочном владении; некоторая часть их распределялась по билетам.

85

Душевые земли считались собственностью общины, а заимочные — индивидуальной, хотя по «происхождению» те и другие были заимочными, т. е. поступили некогда во владение путем свободного захвата; поэтому имелся ряд переходных форм от одного способа владения и пользования — к другому. Индивидуальные заимки по мере роста численности устьцилемов и расширения зоны расселения увеличивались, пашни и покосы появлялись путем расчисток, располагались чересполосно, поскольку использовались любые природные клочки земли. Индивидуальное пользование было единственной формой во всех селениях Абрамовского, северной части Хабарицкого обществ; к югу начинала преобладать общинная форма пользования с не очень регулярными переделами.24

Основными земледельческими культурами были ячмень (96% посевной площади), рожь, репа, редька, картофель (последние три культуры чаще сеяли на пожнях). Песчано-глинистые почвы, требовавшие мощного ежегодного удобрения, под паром не оставляли и не засевали травой. Пахали сохой (редко — сабаном) и боронили деревянными боронами; убирали хлеб серпами, вешали его на прясла для просушки (иногда дополнительно — на печи) и молотили кичигами (еловое полено с суком). Мельницы существовали только в Устьцилемском обществе, в других местностях мололи на ручных жерновах. Общие сроки посева и уборки хлеба были те же, что в целом в северно-русской зоне, с разницей примерно в неделю. Так, посев производился 9—15 мая (т. е. с Николы весеннего); уборка происходила между 1—16 августа (Спас-Успенье). Сенокос как в Усть-Цилемской, так и Пустозерской волостях начинался около Петрова дня, как повсюду на Севере и в центрально-русских областях.

Скотоводство играло большую роль в хозяйстве населения, хотя в Пустозерской волости скот использовался в собственных нуждах, а в Усть-Цилемской он представлял собой товарный продукт (коровы) и рабочую силу для отхожих (извоз) промыслов и земледелия (лошади). Зимой его держали в хлевах. Пастбищный период длился с начала мая (примерно с Николы) до первых заморозков 14.IX — 1.X (Воздвиженье — Покров). Повсюду крупный скот выгонялся на вольный выпас (без пастуха, с колокольцами). Лошади иногда уходили на все лето и даже дичали. Печорское скотоводство летом было максимально приближено к природному существованию.

Помимо земледелия (со скотоводством) и рыболовства большое значение в хозяйстве обеих волостей имели охота и извоз, а в Усть-Цилемской — рубка и сплав леса (на Печоре). Оленеводство для русских жителей имело весьма частное значение.

Хозяйственные контакты пустозеров и устьцилемов были крайне ограниченными. Несмотря на ведущее административное положение Усть-Цилемской волости, ее население в среднем было менее зажиточным, чем промышленники-пустозеры. Устьцилемы нанимались к последним на рыбные промыслы (в артели, засольщиками рыбы), рубили у себя лес и отвозили его в Пустозерскую волость (своим постоянным работникам пустозеры разрешали селиться в волости). Пустозеры сбывали продукты промыслов чердынцам или отправляли их морским путем в Архангельск, но почти не участвовали в летней устьцилемской ярмарке.25 Встречи пустозеров и устьцилемов были более частыми на «чужой» земле: на ярмарках в Усть-Вашке, Пинеге, Мезени. Раздоры пустозеров и устьцилемов, отмечали все исследователи и путешественники, бывшие в Печорском крае (С. В. Максимов, В. Н. Латкин, Ф. М. Истомин, С. В. Мартынов, Н. Е. Ончуков и др.).

Материальная и духовная культура русского населения Печоры во второй половине XIX — начале XX в. содержала все основные признаки северно-русской культуры (тип жилища, комплексы женской и мужской одежды,26 календарно-обрядовая поэзия и семейно-свадебная обрядность, высокое развитие эпических форм поэзии). Однако природно-хозяйственная специфика и своеобразие этнокультурной ситуации обусловили ряд особенностей, либо общих для обеих групп, либо присущих одной из них.

Среди них следует выделить, например, разнообразные виды промысловых жилищ, которые существовали как в Пустозерской, так и в Усть-Цилемской волости, и помимо общих функциональных черт — рыболовные, сенокосные избы — имели немало различного. Так, если в Усть-Цилемской волости промысловые и сенокосные

86

избы всегда строились из дерева, то в Пустозерской волости, особенно в тундровой ее части, у моря, промысловым жильем служили опрокинутые лодки, шалаши из брезента, землянки из деревянного остова, обложенного дерном. Очаг устраивали в центре, спали прямо на земле, ногами к очагу; «кухня» находилась на открытом воздухе в специальных загородках из «еры» (ивы), варили в котлах, висящих на приспособлениях, сходных с «самоедскими». Недалеко от таких «поселений» находились кладбища, где позднее хоронили не только русские, но и православные ненцы.27 По мере расселения промысловые и сенокосные «избы» становились местом нового поселения — явление, вообще говоря, свойственное большинству северно-русских районов и на Печоре происходившее в самое позднее время. Поэтому еще в середине — конце XIX в. на Печоре было много изб, представлявших собой двух-трехкамерное жилище (изба+сени+клеть), характерное для всего Печорского бассейна. Собственно, 2-этажный северно-русский дом-двор был преобладающей постройкой в единичных, наиболее крупных селах Печоры, причем не только у русских групп, но также у ижемцев, средне- и верхнепечорских коми.28 В конце XIX в. в крупных печорских поселениях, как и повсюду в России, возникает двухсторонняя улица, где дома повернуты фасадом друг к другу. В зажиточных домах появляется характерный для севера полугородской интерьер (обои, шкафы, швейные машины, кровати, зеркала, кадки с цветами, лубочные картинки на стенах и т. п.).

Домашним ткачеством и шитьем занималось все женское население Печоры. В середине — второй половине XIX в. повсеместно еще существовали женский (сарафан + рубаха) и мужской (рубаха + штаны) комплексы нательной одежды, получившие, как известно, распространение и среди населения коми (не только Печорского бассейна).29 Праздничная и обрядовая одежда передавалась в большинстве случаев по наследству, составляла обязательную часть приданого и была изготовлена из старинных покупных тканей — парчи, камки, штофа и др. Давние брачные (и переселенческие) связи печорцев с верхне-мезенцами и пинежанами отражались не только в идентичности комплексов и его отдельных частей (например, коротка-коротенька, шушун-шубка, головные уборы), но в украшениях, поясах, красочной гамме, орнаменте.30

Особенностями печорского комплекса одежды являлись: наличие промысловой одежды (в первую очередь у мужчин), заимствованной у ненцев верхней одежды (малица, совик), влияние коми и ненецкой одежды, проявлявшееся как в отдельных частях комплекса (например, обувь), так и деталях, орнаменте, терминологии (малицу перепоясывали ремнем с пряжкой — «схватом», носили вязанные из шерсти пояса, носки, варежки, украшенные разноцветными узорами, девушки вплетали в косы металлические «цепи»; домотканую одежду вместо вышивки украшали аппликацией из разных кусков материи, носили перстни из конского волоса с бисером и т. д.). Существовало и некоторое различие между пустозерской и устьцилемской одеждой, но поскольку детального сопоставления этнографами не проводилось, отметим лишь некоторые из них: устойчивое сохранение старинной одежды, например глухого сарафана и кичек у устьцилемок (явное влияние старообрядчества), более тесная связь одежды последних с одеждой коми и использование терминологии последней (например, рукава — «сос»); меньшая подверженность одежды устьцилемов городскому влиянию (юбка в женском комплексе, мужские костюмы и т. п.).

Ремесла и домашние рукодельные промыслы были в XIX — начале XX в. более или менее развиты в Усть-Цилемской волости вследствие земледельческого характера занятий, высокого уровня развития скотоводства (шерсть), лесного изобилия, концентрации населения и оживленных торговых контактов. Здесь производились

87

предметы быта и утварь, получила распространение своеобразная «пижемская» роспись,31 выделывались «оленные постели» и т. д. В домашнем быту пустозеров и устьцилемов употреблялись изделия мезенского и пинежского («перемьского») ремесла: посуда, прялки, короба, туеса; много было орудий и бытовых предметов «усольской» работы (из железа), привозившихся чердынцами: серпы, горбуши, светильники.32 Пустозеры и устьцилемы употребляли ружье ненецкого типа — «моржовку» с ящичком для нюхательного табака, лук и стрелы для охоты на белок, а ненцы и коми пользовались русскими «грабилками» для сбора ягод. В быту пустозеров и устьцилемов были предметы ненецкого происхождения: «патка» — подушечка для иголок, мешочки для хранения мелких предметов, оленная упряжь, постели для саней («андюр») и т. д.

Длительная связь русского, коми и ненецкого населения отразилась в верованиях, обычаях и некоторых обрядах пустозеров и устьцилемов. Обетные кресты на морских тонях пустозерки обвешивали кусками белой материи с нашитыми на них черными крестами (ср. аппликационный орнамент ненцев).33 У пустозеров основные приметы и магические действия были связаны с рыболовно-зверобойным промыслом (заговоры, окуривание и окропление снастей и т. п.); водяной назывался здесь «шишко» (ср. «шишко» — леший в других северно-русских районах) и представлялся в образе старухи или ненки с распущенными волосами.34 Многочисленны были запреты, связанные с рыболовством: не есть «на воде» живую рыбу (русские, как и ненцы, употребляли «тряпущую» — живую рыбу), не поить лошадей, пока не вытащишь невод, не купаться женщинам в некоторых озерах, не смеяться (не ругаться) на воде (вытащишь тину или навоз) и др.35 Устьцилемы переняли у коми обрядовую сторону лесного промысла, в первую очередь, охоты. Наблюдаются некоторые различия в календарной обрядности пустозеров и устьцилемов, обусловленные хозяйственной спецификой и приверженностью к разным христианским догмам (православным и старообрядческим).

В советское время, несмотря на многие перемены, нарушившие былую замкнутость, обособленность пустозеров и устьцилемов и включившие их в общегосударственные социально-экономические и культурные процессы, эти группы сохранили до настоящего времени многие черты своего складывавшегося веками культурно-бытового уклада, своеобразной фольклорной традиции.

II. Обзор былин печорской традиции

Былинный репертуар Печоры насчитывает 42 сюжета (без учета позднейших новообразований — «Бутман», «Про Ваську про вора, про Захарова»). 12 из них зафиксированы только в среднем течении реки, 3 — только в низовьях. Есть основания эти различия связывать с историей заселения Печорского края. Устьцилемы — потомки новгородцев, в их репертуаре есть былины, популярные в Прионежье и Каргополье и практически неизвестные или записанные в единичных вариантах в других районах европейского Севера России: «Наезд литовцев» (4 варианта), «Соловей Будимирович (5), «Ставр Годинович» (3), «Илья Муромец и голи кабацкие» (4). В Прионежье и на Печоре эти сюжеты сохранились хорошо, а в других районах Русского Севера либо отсутствовали изначально, либо были забыты. 5 сюжетов, не обнаруженных в понизовье, роднят устьцилемскую традицию с кулойско-мезенской. Этому тоже можно дать историческое объяснение: именно через Мезень двигались когда-то на восток предки современных устьцилемских сказителей, с Мезенским краем и впоследствии поддерживались довольно оживленные контакты — через него проходил самый короткий путь в Архангельск и центральную Россию (низовья Печоры были колонизованы гораздо позднее выходцами из Московской Руси; жители этих мест предпочитали добираться до Архангельска морем). Характерно, что эти былины не известны в Прионежье

88

(лишь «Данила Ловчанин» записан в одном варианте) и, как считают многие исследователи эпоса, окончательно оформились сравнительно поздно («Бой Добрыни и Дуная» — 6 вариантов, «Молодость Добрыни» — 3 варианта, «Камское побоище» — 2 варианта, «Данила Ловчанин» — 1 вариант и разночтения к нему, «Алеша Попович и сестра братьев Петровичей» — 1 вариант). В Усть-Цильме сделана также единственная печорская запись былины «Михайло Потык». Только в низовьях Печоры собирателям дважды встретился сюжет «Сватовство Идолища», известный также по записям с Мезени и Зимнего берега, и по одному разу — редкие былины «Сухман» и «Волх Всеславьевич».

Однако расхождений в эпическом репертуаре Средней и Нижней Печоры (Усть-Цилемского района Республики Коми и Нарьян-Марского района Архангельской области, по современному административному делению) гораздо меньше, чем можно было ожидать, учитывая историю заселения края, огромное расстояние, разделяющее Усть-Цильму и понизовские деревни, ряд различий в хозяйственном укладе, материальной и духовной культуре.

27 былинных сюжетов из 42 записаны собирателями как на Средней Печоре, так и в ее устье. В двух соседних прионежских регионах — на Пудоге и Кенозере — из 42 былинных сюжетов общими являются всего 23; 16 эпических песен зафиксированы только у пудожан, 3 — только у кенозеров. (Заметим, что бо́льшая часть кенозерских деревень долгое время входила в состав Пудожского уезда, от Пудожа до Кенозера — немногим более 100 километров; Средняя и Нижняя Печора в административном отношении во все времена были разделены. И тем не менее процент схождений в былинном репертуаре здесь гораздо выше — 64 процента против 55).

Разумеется, статистическая характеристика репертуара не всегда дает объективное представление о фольклорной традиции: она не учитывает качество текстов (одинаковую значимость получают и развернутый, высокохудожественный вариант, и схематический пересказ, в котором тот или иной сюжет опознается с большим трудом), не отражает некоторых важных аспектов собирательской деятельности. Так, в печорских материалах сравнительно невысок процент отрывков, прозаических пересказов и дефектных текстов, очень мало повторных записей, в то время как в Прионежье их удельный вес весьма значителен. Если Среднюю Печору собиратели посещали регулярно через каждые 20—25 лет, т о понизовские деревни после поездки Н. Е. Ончукова вторично были обследованы лишь в конце 30-х гг. (5 текстов, записанных в селе Верхняя Виска в 1929 г., общей картины не меняют). Наконец, нельзя не учитывать, что первооткрыватель печорской былинной традиции Н. Е. Ончуков отдавал предпочтение редким сюжетам, а потому иногда записывал лишь часть репертуара сказителей.

Важную корректирующую роль приобретают местные изводы, редакции и версии былинных сюжетов, выявление их своеобразия, географического распространения, степени популярности. Сопоставление текстов, записанных в Усть-Цилемском и Нарьян-Марском районах, показывает, что здесь преобладала тенденция к унификации эпической традиции, широкое распространение получили общие для всей Печоры или близкие по характеру версии и редакции былинных сюжетов. Сказители из разных деревень отдавали предпочтение одним и тем же богатырям и, как правило, были единодушны в их оценке; использовали одни и те же поэтические формулы, имена собственные и т. д.

Среди 27 сюжетов, входящих в репертуар как Средней, так и Нижней Печоры, лишь одна былина бытовала в этих районах в разных редакциях («Лука, змея и Настасья»). Но даже этот сюжет не столько разъединяет, сколько объединяет устьцилемскую и понизовскую традицию, так как за пределами Печоры он собирателями не зафиксирован. В 12 случаях правомерно говорить о существовании общепечорских редакций былинных сюжетов: тексты очень близки по идейной направленности и композиционной схеме, содержат эпизоды и мотивы, не встречающиеся или крайне редкие в записях из других районов Русского Севера. Немногочисленные расхождения касаются отдельных подробностей и по своему удельному весу не могут конкурировать с элементами общими («Молодость Василия Буслаева», «Поездка и смерть Василия Буслаева», «Василий Игнатьевич и Батыга», «Добрыня и Василий Казимирович», «Дунай», «Илья Муромец и Идолище», «Илья и Святогор», «Илья и станичники», «Илья и Сокольник», «Илья и Соловей-разбойник», «Потап Артамонович», «Сорок калик»). В 8 других сюжетах своеобразие печорских редакций еще заметнее, а устойчивых различий между нарьян-марскими и устьцилемскими вариантами практически нет («Алеша Попович и Тугарин», «Добрыня и Маринка»,

89

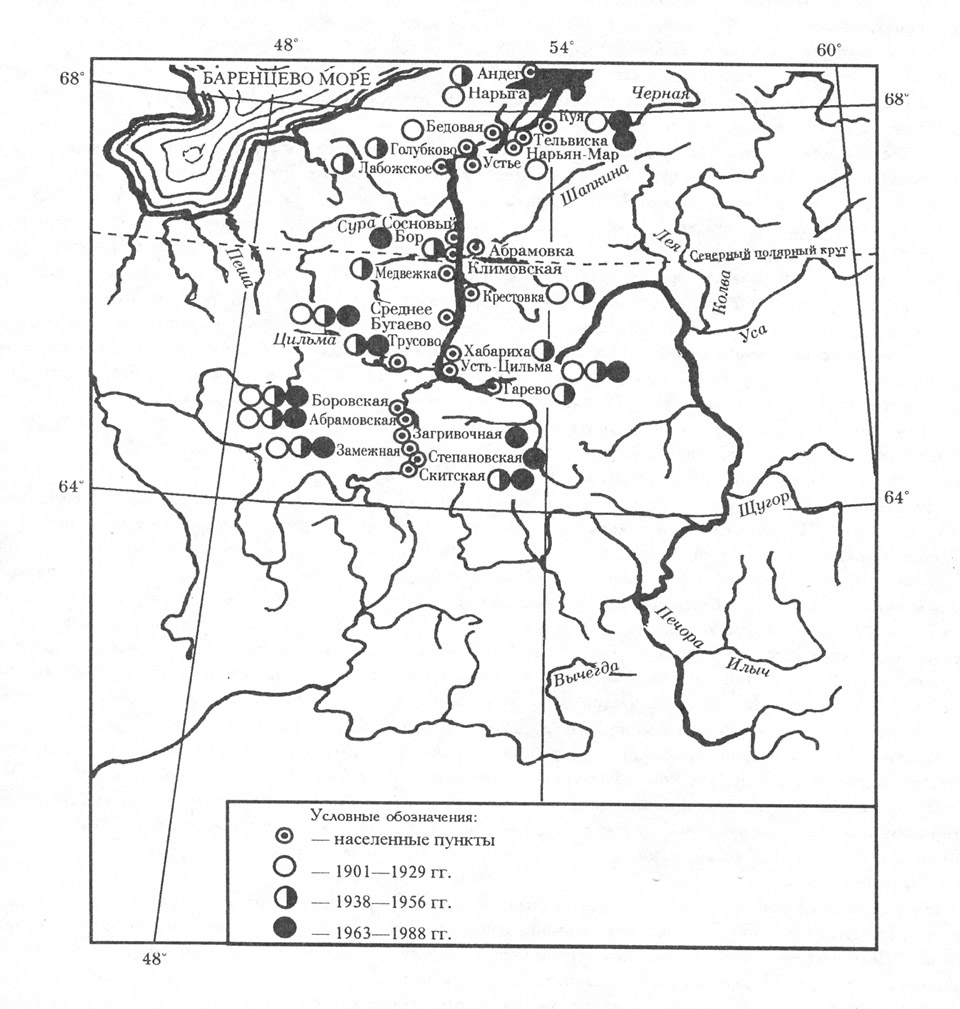

РИС. 1: РАЗМЕЩЕНИЕ БЫЛИН НА ПЕЧОРЕ ПО ЗАПИСЯМ 1901—1988 гг.

90

«Дюк Степанович», «Иван Гостиный сын», «Садко», «Соломан и Василий Окулович», «Хотен Блудович», «Чурила и Катерина»).36

Для сравнения заметим, что на Пудоге и Кенозере более трети общих сюжетов бытовали в разных версиях и редакциях, региональные различия особенно заметны в былинах «Добрыня и Алеша», «Добрыня и змей», «Илья и Идолище», «Илья и Калин-царь», «Илья и Соловей-разбойник», «Дюк Степанович», «Чурила и Катерина». Более того, даже в пределах пудожского региона встречаются разные типы обработки одного и того же сюжета — былина «Добрыня и Алеша» записана в 4 разных версиях и редакциях, «Илья и Калин», «Наезд литовцев» — в 3, «Илья и Идолище» — в 2 и т. д.

В свете изложенных выше наблюдений нуждается в пересмотре концепция Н. Е. Ончукова, который резко противопоставлял устьцилемскую и пустозерскую эпические традиции (тем более что некоторые сюжеты, записанные Ончуковым лишь в одном из этих районов, позднее были обнаружены и в другом — «Иван Годинович», «Лука, змея и Настасья», «Илья Муромец и Сокольник»). Былинная Печора предстает как единый регион, в котором, несмотря на разновременное заселение среднего и нижнего течения реки выходцами из разных земель Древней Руси, сформировалась своеобразная и устойчивая в своих общих моментах эпическая традиция.

Важнейшую роль в этом процессе унификации сыграла «матушка Печора». На протяжении нескольких веков она была для многих поколений северян и главной транспортной артерией, и постоянным местом работы. Собиратели в один голос отмечают, что в старое время былина звучала здесь не в деревнях, а на рыболовных промыслах, куда на долгие месяцы перебиралось чуть ли не все мужское население. «День на Печоре осенью и особенно зимой очень короток, и, проработав часов 5—6, при наступившей темноте все принуждены на невольный отдых, — писал Н. Е. Ончуков. — Работы кончают в 5, в 4 часа дня, а спать еще рано. <...> Вот тут-то и выступают на сцену сказочники и старинщики, которых, говорили мне, нарочно старается всеми мерами залучить в артель составляющий ее староста» (Онч., с. XXIII).

Многие устьцилемские сказители старшего поколения не раз спускались вниз по реке вплоть до ее устья, выходили в море. Печора служила основным «трактом» не только для рыболовов, но и для охотников на морского зверя, для тех, кто по ее притокам добывал пушнину и боровую дичь, для бурлаков, тянувших свою лямку на ее берегах. Анкудин Осташов из д. Замежное на реке Пижме «20 лет кряду ходил по Печоре с чердынскими судами от Балбанского носу до Якши и обратно (тысячи три верст!). Ходил сначала в бичевниках, шишкой — передним бурлаком, затем лоцманом» (Онч., с. 37). В сенокосную страду косари уплывали по Печоре на десятки верст от родных деревень, а в Усть-Цильме и пастухам приходилось месяцами жить вдали от дома. В 1929 г. по этой причине собиратели не смогли встретиться со старинщиком Ф. В. Вокуевым — он «был вне Усть-Цильмы «на угодьях» (на лугах, куда на целое лето отправляют скотину — Аст., I, с. 459).

Печора словно перечеркивала границы между волостями и уездами, объединяла весь этот обширный край в хозяйственном и культурном отношении. Мастерство лучших сказителей хорошо знали и ценили по всей реке, имена прославленных певцов Ончукову называли за сотни верст от их родных деревень (Онч., с. XXIV—XXV).

Эти особенности бытования былин привели к тому, что местная эпическая традиция в некоторых отношениях заметно отличалась от заонежской, пудожской, кенозерско-каргопольской, пинежской; лишь на Мезени, Кулое и отчасти в Поморье, где хозяйственно-бытовой уклад во многом сходен с печорским, нередко обнаруживаются те же закономерности.

На рыболовных промыслах создавались исключительно благоприятные условия для обучения сказыванию былин, расширения репертуара, постоянного взаимодействия и взаимообогащения эпических традиций соседних районов. Дело не только в том, что здесь встречались и подолгу трудились бок о бок жители разных деревень. Распространенное на Печоре хоровое (ансамблевое) исполнение былин исключало пассивное их восприятие — подтягивая признанному старинщику, слушатели включались в акт исполнения, запоминали сюжетный каркас произведения, основные мотивы и детали. Поэтому не приходится удивляться тому, что наиболее популярные сюжеты бытовали на Печоре в одной единственной редакции, получившей всеобщее признание. В местной традиции необычайно высока степень унификации общеэпических формул (так называемых «общих мест»)

91

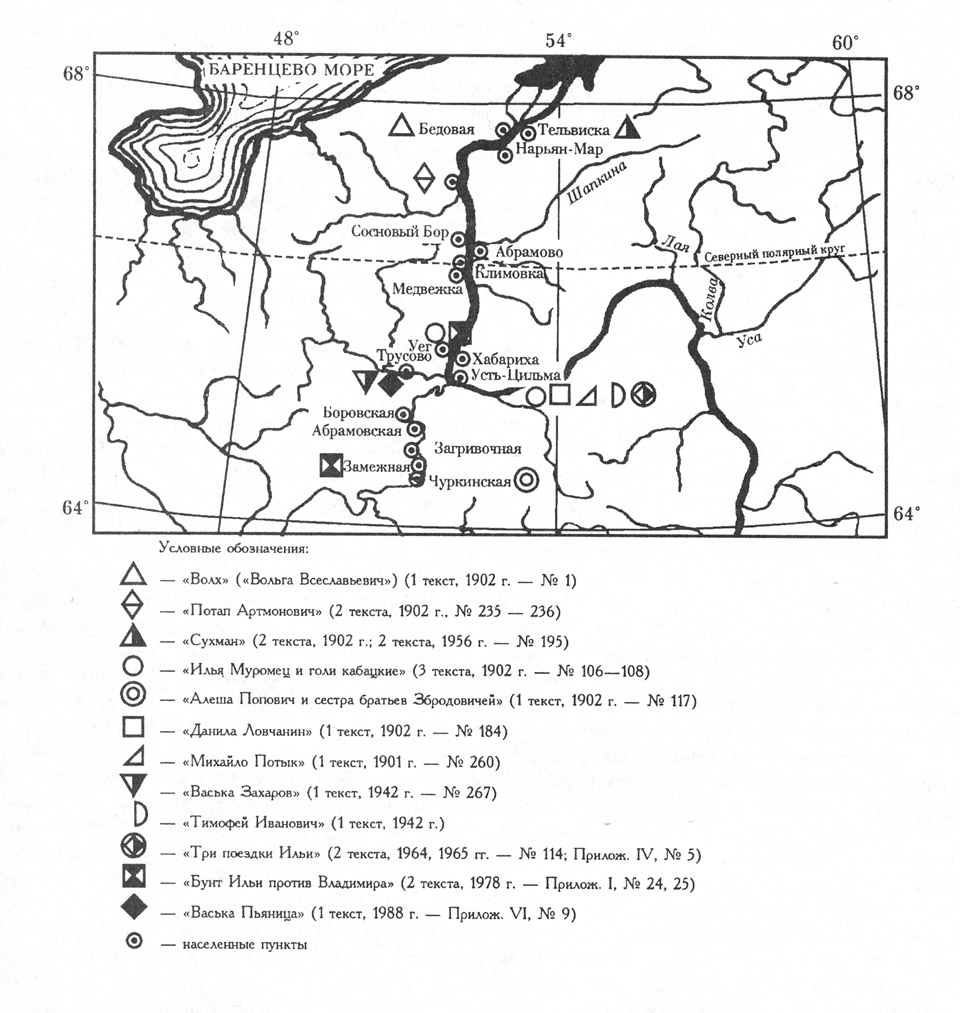

РИС. 2: БЫЛИНЫ, ИЗВЕСТНЫЕ НА ПЕЧОРЕ В ЕДИНИЧНЫХ ЗАПИСЯХ

92

и постоянных формул, характерных лишь для одного сюжета. Видимо, в результате регулярных контактов сказителей, хоровой манеры исполнения былин происходил своего рода «естественный отбор» — в коллективной традиции закреплялся какой-то один поэтический образ для описания повторяющейся ситуации, портретной характеристики героя, его монологов и т. п. Например, получая от князя задание, богатырь обычно говорит:

Ищэ сколько я рад да был чару пить,

Ищэ вдвое я рад службы служить,

Службы служить, да головы сложить.

Уезжая из дома, сын просит у матери благословения «со буйной головы до сырой земли». Враг угрожает на Руси «лучшую силу в пень повырубить, худшую силу в полон взять». Оригинальные формулы используются также для описания седлания коня и богатырской скачки, осматривания окрестностей в подзорную трубу, портрета красавицы, поездки вражеского посла и его поведения в Киеве или в другом русском городе и т. д.

***

Анализ генеалогического соотношения печорских вариантов, проверка внетекстовых данных об учителях крупнейших певцов не дают оснований для выделения местных «школ» сказительского мастерства. Отчасти это объясняется недостатком материала. По разным причинам Н. Е. Ончуков далеко не всегда записывал весь репертуар старинщиков, к творчеству которых возводили свои былины сказители последующих поколений. (Например, от И. В. Торопова записана 1 былина, не записано 12; из 17 сюжетов, известных С. Ф. Хабарову, зафиксировано всего 2.) Поэтому на прямое сличение вариантов нередко рассчитывать не приходится — в записях от сказителей разных поколений не оказывается общих сюжетов.

Один из лучших устьцилемских певцов 20-х гг. В. П. Носов назвал своими учителями И. В. Торопова и И. М. Дуркина. Это утверждение не поддается проверке с помощью текстологического анализа: среди 4 былин Носова нет ни одного сюжета, записанного от его предполагаемых наставников. По этой же причине невозможно сопоставление вариантов П. И. Дитятевой (5 былин в записях 1929 г.) и ее брата А. И. Дитятева, на которого она ссылалась как на единственного своего учителя и от которого Ончуков записал лишь часть его репертуара. И наконец, самый показательный пример: 10 былинных сюжетов И. К. Осташова не дают ни одной параллели к опубликованным в сборнике Ончукова 9 старинам Н. Шалькова, С. Хабарова и А. Дитятева. Вопрос о преемственности и здесь остается открытым, так как сообщения исполнителей об источниках их репертуаров часто бывают субъективными и без предварительной текстологической проверки на них нельзя всецело полагаться.

Непосредственные генетические связи между текстами сказителей разных поколений прослеживаются в единичных случаях. Так, Ф. А. Чупров и Е. М. Мяндина заявили собирателям, что усвоили былину об Илье Муромце и Сокольнике от своего дяди Еремея Чупрова. Сопоставление вариантов подтверждает эти сведения. М. И. Чупров унаследовал свой скромный репертуар («Илья Муромец и разбойники» и начало «Сорока калик») от отца И. Е. Чупрова; две былины из четырех, записанных от И. П. Поздеева («Первая поездка Ильи Муромца» и «Илья и Идолище»), восходят к вариантам его отца. П. Р. Поздеева. Текстуально близки некоторые старины А. Ф. Пономарева и В. П. Тайбарейского (в большей мере «Иван Годинович», в меньшей — «Добрыня и Василий Казимирович»). Объясняется это общностью их источников: Тайбарейский часть своего репертуара перенял у отца Пономарева — Федора Михайловича, вместе с которым не раз бывал на путине; Пономарев-младший учился сказительскому мастерству у отца и его приятеля.

Нетрудно заметить, что эпическая традиция Печоры не дает ни одного примера прямой преемственности между сказителями с большим репертуаром; в тех редких случаях, когда подобная связь обнаруживается, родственными по происхождению оказываются всего один-два сюжета. Этого, конечно, слишком мало для того, чтобы ставить вопрос о существовании сказительских «школ». Быть может, общая картина выглядела бы несколько иначе, если бы Ончукову удалось записать все, что знали наиболее талантливые сказители (А. Ф. Вокуев, С. Ф. Хабаров, И. В. Торопов, А. И. Дитятев, Е. И. Рочев), встретиться с певцами, оставшимися в стороне от его маршрутов (И. В. Горенка, Ф. М. Пономарев, И. Р. Кисляков, Анисья Шевелева), застать некоторых

93

признанных мастеров в расцвете их творческих сил (В. А. Чупров). По словам собирателя, на Василия Аврамовича Чупрова (местное прозвище «Вася Малый») «все указывали как на лучшего знатока былин на Пижме; Ф. Чуркина, например, его ученица». Но встреча с ним не оправдала надежд Ончукова: глубокий старик, В. А. Чупров «много старин <...> перезабыл, а что помнит, помнит плохо» (Онч., с. 66). Единственное, что удалось от него записать, — начало былины «Василий Игнатьевич и Батыга». От пижемских певцов, хорошо знавших «Васю Малого» и называвших его одним из своих учителей, записаны тексты на разные сюжеты (исключение — «Илья Муромец и Сокольник»), так что не представляется возможным ни доказать действительную зависимость их вариантов от былин В. И. Чупрова, ни реконструировать репертуар последнего.

Недостаток материала для сопоставлений затрудняет решение проблемы сказительских «школ» на Печоре, но было бы неверно все сводить только к этому. В других регионах первые собиратели тоже были ограничены в своих возможностях, их записи не дают всестороннего представления о локальных традициях. Например, на Купецком озере (Восточное Прионежье) во второй половине прошлого века было не меньше десяти известных в округе старинщиков, а Рыбникову и Гильфердингу удалось выявить только двух — Н. Прохорова и И. Фепонова. Тем не менее генетические связи между многими вариантами прослеживаются довольно четко. На Печоре картина принципиально иная, что нельзя объяснить стечением случайных обстоятельств. Главные причины этого следует искать глубже — в своеобразии социально-бытового уклада печорцев и обусловленных им особенностях бытования эпических песен.

На мысль о существовании «школ» сказительского мастерства исследователей русских былин натолкнул анализ записей из Прионежья и Кенозерско-Каргопольского края — регионов, заметно отличающихся от Печоры. Местные крестьяне вели гораздо более оседлый образ жизни — в основном занимались хлебопашеством, прочно «привязывавшим» человека к земле; охотились и ловили рыбу на «отхожих» озерах в окрестностях родной деревни, да и на лесозаготовках работали обычно неподалеку от них, вместе с односельчанами. Былины здесь чаще всего исполняли дома, круг слушателей оставался более или менее постоянным. Относительная замкнутость эпической среды приводила к узкой локализации местных традиций, преобладанию в них «семейного» начала. Новые поколения сказителей, как правило, наследовали эпический багаж своих отцов и дедов, односельчан или жителей соседних деревень; случаи заимствования старин от захожих людей или на стороне встречаются крайне редко. Поэтому своеобразные версии и редакции былинных сюжетов, созданные на основе традиции выдающимися певцами, не получали широкого географического распространения.37

На Печоре и в соседних с нею районах сказыванию былин учились в основном на промыслах. «Устьцилемы почти не поют старин дома, а только на рыбной ловле», — свидетельствовал Н. Е. Ончуков (Онч., с. XXVIII). Состав промысловых артелей ежегодно обновлялся, благодаря чему начинающие сказители имели возможность подолгу общаться с носителями разных локальных традиций. Поэтому неудивительно, что они редко ориентировались на одного учителя, каким бы талантливым и авторитетным он ни был. Сравнительно скромную роль играли на Печоре и семейные традиции. «Поются старины <...> многими, — писал Ончуков, — но учатся старине не от многих, а только от лучших певцов» (Онч., с. XXX). Поскольку даже у первоклассного сказителя не все входившие в его репертуар эпические песни равноценны по качеству, естественно желание перенять какую-то былину у другого певца, который исполняет ее лучше. Благо, у печорцев было что сравнивать и из чего выбирать.

Множественность источников эпического знания — закономерная особенность устной традиции Печоры.38 И. К. Осташов назвал собирателю имена четырех своих учителей; В. П. Носов учился сказительскому мастерству у И. В. Торопова и И. М. Дуркина, пел старины и его отец — Прокопий Носов (Аст., I, с. 408); учителями В. П. Тайбарейского были С. Безумов, А. И. Дитятев и Ф. М. Пономарев; А. М. Чупрова — Е. М. Поздеева, А. Е. Осташов и В. А. Чупров. От разных лиц усвоили былины А. А. Носова, Т. С. Дуркин, А. Е. Михеев,

94

Н. И. Суслов, А. М. Поздеева и некоторые другие печорские певцы. Особо следует подчеркнуть два момента: репертуар большинства названных исполнителей составляют всего 2—3 сюжета; учителя и их преемники часто не были связаны узами родства и порой жили далеко друг от друга. То, что в Прионежье или на Кенозере собиратели отмечали как исключение из правила, на Печоре было массовым явлением. Показательно, что даже сыновья известных сказителей не замыкались в рамках семейной традиции. И. П. Поздеев, например, перенимал старины не только от своего отца и его брата Семена, но и от И. Р. Кислякова; А. Ф. Пономарев — от отца и В. П. Тайбарейского; единственная былина Н. В. Тайбарейского «Илья Муромец и Сокольник» не имеет ничего общего с вариантом его отца (см. коммент. к № 74).

Печора не выдвинула женщин-сказительниц такого масштаба, как М. Кривополенова (Пинега), А. Крюкова (Зимний берег), Д. Сурикова и Н. Богданова (Заонежье), А. Пашкова (Пудога), А. Артемьева (Кенозеро). Женщины не бывали на тонях и зверобойных промыслах, не зимовали в охотничьих избушках и, следовательно, лишены были возможности регулярно слушать старины, осваивать искусство их сказывания. Лишь в глухих деревнях на притоках Печоры, население которых вело более оседлый образ жизни, среди лучших сказителей встречаются женщины (например, Федосья Чуркина из д. Чуркиной на реке Пижме). Правда, П. И. Шевелева утверждала, будто ее дочь Аксинья поет 22 старины (Онч., с. 389). Но Аксинью Ончукову разыскать не удалось, а по его меткому замечанию, «слава сказателей не всегда соответствует их действительному качеству». В этом он убедился на собственном опыте после встреч с Тарасом и Д. К. Дуркиным. О Тарасе многие говорили «как об очень хорошем сказателе», знал же он только одного «Бутмана», да и то нетвердо. Д. Дуркин в первый приезд Ончукова на Печору заявил, что «знает 70 старин, которые нынче превратились уже в 40, но он не знает и столько» (Онч., с. 184). Всего от этого певца в 1902 и 1929 гг. записано 8 былин, 1 историческая песня и 1 баллада.

Приведенные выше факты и наблюдения позволяют считать, что в Печорском крае не было «школ» сказительского мастерства, как их понимали А. Ф. Гильфердинг, В. И. Чичеров и некоторые другие исследователи. Это ни в коей мере не свидетельствует об ущербности или неполноценности местной эпической традиции. В каждом регионе на ее развитие активно влияли те или иные особенности хозяйственного и культурно-бытового уклада населения. На Печоре эти особенности способствовали унификации локальных традиций, широкому географическому распространению наиболее удачных редакций и изводов былинных сюжетов.

Среди найденных Н. Ончуковым сказителей первые места по количеству известных им старин занимают С. Ф. Хабаров (17 былин) и И. В. Торопов (13). Однако от них записаны лишь единичные тексты, к тому же в художественном плане они ничем особенным не выделяются, заметно уступая вариантам П. Маркова, П. Поздеева, А. Вокуева и Ф. Чуркиной.

76-летнего Павла Григорьевича Маркова из деревни Бедовой в низовьях Печоры Ончуков аттестовал как отличного знатока старин. Его репертуар не столь обширен, как у Хабарова или Торопова (записано 7 былин, не записано 3), но почти все тексты содержат архаичные подробности, отличаются обстоятельностью изложения, стройностью композиции, высокой техникой исполнительского мастерства. Певец удержал в своей памяти редкий сюжет о Волхе Всеславьевиче (см. № 1 — первую и единственную его фиксацию на Печоре); он — один из немногих сказителей, знавших обе былины о Василии Буслаеве и исполнявших их раздельно, как самостоятельные произведения; его «Дунай» содержит исконные для этого сюжета мотивы и подробности, утраченные другими печорскими старинщиками. Марков сохранил некоторые реалии древненовгородского быта, забытые или переосмысленные его земляками (см. коммент. к № 238), а записанные от него тексты «Алеши и Тугарина» и исторической песни о Кострюке принадлежат к числу лучших вариантов, известных науке.

Собиратель не оставил указаний на источники репертуара П. Маркова, никто из сказителей нового времени не ссылался на него как на своего учителя. Но во всех былинах Павла Григорьевича, кроме уникального для Печоры «Волха», обнаруживаются близкие параллели к вариантам его земляков, что свидетельствует о местном их происхождении. Судя по всему, Марков общался не только со старинщиками с Нижней Печоры: если былина «Василий Буслаев и новгородцы» текстуально близка к варианту пустозера С. Хабарова, то в «Садко» много общего с текстом А. Осташова с реки Пижмы, а старина о поездке Василия Буслаева в деталях и подробностях перекликается с вариантом устьцилемского певца П. Поздеева. Начало «Дуная» Ончуков вообще не счел нужным записать от Маркова, сославшись на сходство его былины с текстом Д. Дуркина из Усть-Цильмы. В эпических

95

песнях Павла Григорьевича обнаруживаются также следы контактов с носителями мезенской традиции (см. коммент. к № 244).

П. Марков — приверженец классического формульного стиля, отлично владевший былинным стихом и обладавший богатым арсеналом художественно-выразительных средств. В его текстах, даже фрагментарных («Волх» и «Василий Игнатьев»), немало оригинальных, а подчас и уникальных формул; особой чеканностью отличаются троекратные повторы, построенные на синтаксическом параллелизме. Как правило, эти описания исполнены внутреннего драматизма и потому не производят впечатления монотонного однообразия. См., например, следующие строки:

Пришла ко Садку да и перва волна —

Розлучила Садка да со нашестоцькёй.

Пришла ко Садку да и втора волна —

Розлучила Садка да со весёлышком.

Пришла ко Садку да и третья волна —

Розлучила Садка да со белым светом.

Лаконична и в то же время исполнена глубокого смысла обобщающая сентенция матери Василия Буслаева, тщетно пытающейся удержать сына от рокового путешествия: «Кому думно спасатця, дак можно здесь спастись». Но у Василия — своя правда, воскрешающая в памяти нормы дружинной чести, утверждавшиеся в эпоху раннего феодализма: «Не отстать мне-ка дружины хороброей». (Ср. отказ киевского князя Святослава принять христианство по примеру матери со ссылкой на то, что дружина будет над ним смеяться.) Оригинален и финальный эпизод этой былины: в знак траура по Василию его дружинники снимают на корабле «флюгароцьку», вынимают из него «есны оци», «черны брови», а мать богатыря по этим приметам догадывается; «Видно нету на караблике хозяина...» (Ср. аналогичный мотив в древнегреческом мифе об Эгее, который бросился со скалы в море, увидев на корабле сына черные паруса, — по уговору их должны были поднять только в случае гибели хозяина.)

От Петра Родионовича Поздеева, сына знаменитого в прошлом устьцилемского старинщика, Ончуков записал 10 былин и перечислил еще 3 известных ему сюжета. Прекрасно отзываясь о человеческих качествах Поздеева, собиратель невысоко ставил его как сказителя: «Старины он поет плоховато, гораздо хуже, чем Ф. Чуркина, Вокуев, Марков и др. Все старины поет Поздеев чуть ли не одним «ясаком», чего хороший старинщик никогда не позволит себе да и не сумеет. Все происходит у него в Киеве при князе Владимире, куда он отнес и старину про Долгорукова с ключником; во все старины вносит однообразные факты, фразы и целые действия и, не помня подлинных, слышанных от стариков выражений, привносит много своего» (Онч., с. 78).

Безусловно, что-то в этой оценке справедливо (невыразительность напева — «ясака», путаница имен и исторических эпох в балладе о князе Волконском и ключнике), но в целом ее принять трудно. Ончуков явно сгустил краски и местами противоречит своим же собственным утверждениям; во всяком случае, приведенные выше ссылки на забывчивость Поздеева не вяжутся с рассказом о его «удивительной памяти». Во вступительной статье к сборнику Ончуков писал, что Поздеев присутствовал при исполнении Д. Дуркиным редкой былины «Лука, змея и Настасья», а через несколько дней сам предложил спеть ее, но «со смехом». «Оказывается, что он, прослушавши раз, запомнил старину, а когда ездил в лес за дровами, попробовал спеть и спел всю от начала до конца» (Онч., с. XXX). К сожалению, собиратель отнесся к предложению Петра Родионовича как к чудачеству и упустил уникальную возможность зафиксировать своеобразную «премьеру» народного певца. Замена князя Волконского Долгоруким — обычное на Печоре явление (см., например, варианты того же Дуркина — Онч., № 52; Аст., I, № 84; правда, действие в них происходит не в Киеве). Во всех остальных текстах Поздеева место действия традиционно, а «однообразие» формул свидетельствует лишь об исключительной стабильности так называемых общих мест у этого сказителя; ни одного случая явного переноса каких-то эпизодов, мотивов или подробностей из других сюжетов обнаружить не удалось. Сопоставления былин П. Поздеева с другими записями Ончукова и материалами последующих экспедиций убеждают в том, что многие из них принадлежат к числу лучших печорских вариантов. «Илья Муромец и Идолище», «Иван гостиный сын»,

96

«Чурила и Катерина», «Поездка Василия Буслаева» содержат все или почти все элементы местных редакций этих сюжетов; в «Добрыне и Маринке» в отличие от других печорских записей Добрыня сохраняет черты эпического героя, Маринка изображена колдуньей, а ее любовник — змеем; без поздеевского «Ставра Годиновича» контуры печорской редакции этого сюжета вообще не удалось бы выявить, так как тексты других сказителей дефектны или зависимы от книги.

Подобно П. Маркову, Поздеев придерживался формульного стиля; для его былин характерны точный и выразительный язык, традиционность лексики, строгое соблюдение эпических повторов.

Неизгладимое впечатление произвел на Ончукова Анисим Федорович Вокуев — 70-летний крестьянин из-под Усть-Цильмы, ослепший еще в детском возрасте. Умный, предприимчивый, острый на язык, он не согнулся под тяжестью обрушившегося на него недуга, сумел многого добиться в жизни, стать полезным и уважаемым членом общества. Собиратель оставил блестящий портрет этого замечательного человека (см. раздел «Биографические сведения об исполнителях», т. II), оказавшегося к тому же великолепным сказочником и знатоком эпической поэзии. «Анисим громким, как труба, голосом поет свои старины, которые знает твердо, поет складно, прекрасным напевом» (Онч., с. 255). «Памяти Анисима я обязан тем, что списал у него несколько былин в прекрасных вариантах, спетых прямо-таки художественно, без единой лишней строчки и слова» (Северные сказки, с. 35—37). Занятость Вокуева помешала Ончукову записать весь его эпический репертуар, а ориентация собирателя на редкие сюжеты не позволила сказителю полностью раскрыть свое дарование. Из 6 его былин лишь 3 соответствуют приведенной выше характеристике — «Алеша Попович и Тугарин», «Добрыня и Василий Казимирович», «Илья Муромец и голи кабацкие». Правда, последняя старина фрагментарна, но Анисим Федорович удачно оформил ее как самостоятельное, не требующее продолжения произведение. Сюжет «Луки, змеи и Настасьи» осложнен рассказом о поездке героя на родину, в котором певец использовал не свойственные эпосу бытовые детали и современную лексику. «Святогор и Илья Муромец» представляет собой прозаический пересказ былины, а «Молодость Добрыни» — начало эпической песни, сюжетная принадлежность которой точно не устанавливается. В стилистическом отношении все тексты Вокуева, кроме «Святогора» и второй части «Луки, змеи и Настасьи», не уступают лучшим образцам печорской былинной традиции.

Лучшая былина Федосьи Емельяновны Чуркиной «Илья Муромец и Сокольник» по праву открывает сборник Ончукова. Это самый полный и развернутый, безупречно скомпонованный и мастерски исполненный вариант популярнейшей в этих краях старины, первая фиксация оригинального пижемского извода сюжета, получившего распространение по всей Печоре и отлично сохранившегося вплоть до второй половины нашего века. В той же редакции былина входит в репертуар ряда пижемских певцов, учившихся сказительскому искусству у дяди Ф. Чуркиной В. А. Чупрова или его преемников. Несомненны художественные достоинства былин Федосьи Емельяновны «Алеша Попович и сестра братьев Збродовичей», «Василий Игнатьевич и Батыга». В последней былине сказительница использовала сразу два запева — случай уникальный в русском эпосе (традиционному запеву о турах предпослано гиперболическое описание чудесного корабля). На фоне этих текстов бледно выглядит «Илья Муромец и Калин-царь», особенно вторая часть произведения, концовка которого скомкана и передана прозой. Кроме записанных Чуркина знала еще 4 былины, в том числе «Маево побоище» — третий в ее репертуаре сюжет, повествующий о татарском нашествии на Киев, и второй, в котором главную роль в отражении нашествия играет Илья Муромец.

Немало прекрасных знатоков и талантливых исполнителей былин открыли на Печоре советские фольклористы. Достойными преемниками сказителей старшего поколения стали Иван Кириллович Осташов, Василий Петрович Тайбарейский, Василий Прокопьевич Носов, Никита Федорович Ермолин, Александр Федорович Пономарев, Тимофей Степанович Кузьмин, Гаврила Васильевич Вокуев, Еремей Прович и Леонтий Тимофеевич Чупровы, Василий Игнатьевич Лагеев. Развернутые характеристики большинства из них опубликованы в различных сборниках и перепечатываются в настоящем издании; содержательные очерки творчества четырех последних певцов написаны музыковедом Ю. Е. Красовской.

Сведения об Иване Кирилловиче Осташове крайне скудны. Известны имена его учителей (они были названы выше), собиратель отметил также, что Осташов «в совершенстве владеет былинной поэтикой и может любую сказку дать в былинном изложении». От него записано 10 былин; не все они равноценны по качеству, но в каждой чувствуется почерк зрелого мастера. Особенно выделяются стройностью композиции и чеканностью

97

слога старины о Дунае, Дюке, Чуриле и Катерине; хороши и многие былины об Илье Муромце — любимом герое Ивана Кирилловича. (В репертуаре сказителя 5 былин об этом богатыре, а в «Дюке» он выступает в роли второстепенного персонажа. На этом фоне парадоксом выглядит тот факт, что среди 10 былин П. Маркова, земляка Осташова, нет ни одного сюжета об Илье Муромце.)

В свое время Ончуков по всей Печоре тщетно искал певца, который знал бы стихотворный вариант старины о Святогоре; от Осташова такой текст записан. Правда, сказителю не удалось избежать прозаизмов, но наличие ряда оригинальных формул, выразительных реплик персонажей свидетельствует о давней традиции пения этой былины. В текстах Ивана Кирилловича обнаруживаются редкие эпизоды и детали, роднящие их с вариантами других печорских певцов, причем близкие параллели имеются в записях как с Нижней Печоры, так и из Усть-Цилемского района (см. коммент. к былинам «Чурила Пленкович и Катерина», «Ставр Годинович», «Дунай Иванович-сват», «Иван Годинович», «Соломан и Василий Окулович», «Илья Муромец и Сокольник»). Показателен в этом отношении текст «Ставра Годиновича», в котором Осташов соединил традиционный сюжет с начальными эпизодами «Бутмана» — былинного новообразования, созданного на Пижме, за сотни километров от его родной деревни.

На творчество ряда печорских сказителей сильное влияние оказала книга. К печатным источникам восходят пересказы былин С. Марковой и Т. Савуковой, «Добрыня и Алеша» Н. Суслова, большинство текстов Т. Кузьмина, сводная сказка А. Бажукова об Илье Муромце, былина Н. Ермолина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; все четыре старины В. Лагеева текстуально близки к соответствующим сюжетам из «Книги былин» В. П. Авенариуса. О характере и степени зависимости этих вариантов от книжных источников, о некоторых особенностях «вторичного» бытования былин, возвратившихся в народную среду, подробнее сказано в комментариях. Здесь же необходимо отметить, что лучшие печорские старинщики — Лагеев, Ермолин, Кузьмин — не сказывали, а пели былины, заимствованные из печатных изданий. Василий Игнатьевич Лагеев особенно выделяется мастерской дикцией, великолепным чувством эпического стиха и напева, выразительным и звучным голосом. Эти факты — еще одно свидетельство силы устной эпической традиции Печоры, «подчинявшей» своим законам даже книжные по ближайшему происхождению былины.

***

Печорские былины, как и эпические песни из других районов Русского Севера, изобилуют традиционными географическими названиями, устойчивыми формулами и постоянными эпитетами, в которых упоминаются нехарактерные для северной природы и местного быта реалии: «поле чистое», «палаты белокаменные», «гнедой тур», «кроватка слоновых костей», «червленый вяз», «дуб» и даже «дерёва кипарисные». Вместе с тем на Печоре, как ни в одном регионе, былинная поэзия несет на себе яркий отпечаток местных природных условий, хозяйственного и бытового уклада.

Печорские сказители в своем большинстве — рыбаки и охотники (в том числе и на морского зверя), промысловая удача для них неразрывно связана с трудностями и лишениями походной жизни, постоянным риском в борьбе с водной стихией. Поэтому закономерно, что морские мотивы занимают в их былинах гораздо более важное место, нежели в текстах, записанных в континентальных областях России.

На Печоре шире круг сюжетов, в которых изображаются морские поездки героев. К традиционным мореходам русского былевого эпоса — Василию Буслаеву, Садко, Соловью Будимировичу, Торокашке Заморянину (сюжет «Соломан и Василий Окулович») добавляются Василий Казимирович и его спутники («Добрыня и Василий Казимирович»), Лука Данилович («Лука, змея и Настасья»); на кораблях происходят главные события в былине «Идолище сватает племянницу князя Владимира»; отправляясь на поиски похищенной жены, царь Соломан с дружиной тоже предпочитает плыть морем (в текстах из других регионов, в том числе и в поморских, он движется по суше). В одном из вариантов былины «Добрыня и змей» (№ 10) противник нападает на богатыря в море, а не на Пучай-реке, как обычно. Вижа (Визя Лазурьевич) снаряжает корабль, чтобы убить возвращающегося с удачной охоты Данилу Староильевича (№ 184). Подводные камни, «подводная кошоцька разбойная» упоминается и в былине о Хотене Блудовиче, действие которой развертывается на улицах города и в чистом

98

поле. Разгневанная трусостью сыновей (зятьев), отказавшихся постоять за честь семьи в бою с Хотеном, Маринка Чусова вдова изливает свои чувства в причете, заявляя, что лучше бы она родила не девять сыновей, а девять камней:

Я бы бросила камни да во синё морё,

Кабы сделалась кошоцька подводная,

Да подводная кошоцька розбойная,

Да розбила бы Фатенка да на синём мори.

(№ 186)

Гибелью героя во время шторма завершается один из вариантов «Садко»:

Да хватила его пурга-па́дера,

Да разбило три карабля черлёныя,

Нарушился Сатко купеч богатыи.

(№ 254)

Для эпической традиции большинства других районов характерно схематичное описание морских плаваний, им отводится обычно роль «проходных» эпизодов. У печорских сказителей и их соседей с Мезени (в меньшей степени — Кулоя и Зимнего берега) они превращаются в развернутые картины, богатые живописными деталями и подробностями. Собираясь в плавание, былинный герой нередко строит новый корабль — либо с помощью своей дружины, либо нанимая плотников.

Делат он сибе караблик чернинькой,

Леккой стружочик.

Хорошо стружек да изукрашен был:

Приделывал он к кораблику на место правежу

По серу волку рыскучему,

Вместо очей врезывал по камешку самоцветному,

Вместо ресниц — по седу бобру остистому,

Вместо бровей — по той лисице по печорскоей, —

Хорошо-добре надцадик изукрашивал.

Весёлышка были в надцадике кленовые,

Дерёвца были кедровые,

Дроги-зъёмы были шелковы,

Паруса были тонка полотнены...

(№ 243)

Подобно поморам-промысловикам, перед дальней дорогой богатыри запасаются провизией и даже пресной водой:

Всякой берет с собой провизию,

Берёт с собой зелена вина,

Для коне́й берет пшена белоярова,

Берёт воды сладкой медовой сороковками.

(№ 272)

Любовно, со знанием дела описывается снаряжение корабля: упоминаются «флюгера позолоченные», «якори булатные», «сходни дубовые», «мачты высокие» и т. п. С такой же профессиональной точностью в былинах зафиксированы все основные действия корабельщиков:

99

Обирали ныньце сходенки дубовые,

Подымали якори новы булатныя,

Роспускали паруса белы полотнены.

(№ 245)

В одном из вариантов уточняется, что убранные сходни «поклали <...> вдоль по караблю» (№ 244), в другом отмечается, что корабли провожали «со стрельбою» (№ 277). Прибыв на место назначения, мореходы «мечут щупы долгомерные», «ищут кошоцки подводноей» и, только убедившись в полной безопасности прибрежных вод, заходят в «гавани тихие», опускают паруса, бросают якоря, кладут сходни «концом на землю» и высаживаются на сушу. В некоторых эпических песнях фигурируют шлюпки, на которых герои былин преодолевают мелководье (№ 245, 266).

Не забывают сказители отметить благоприятную для плавания погоду:

Кабы дал им Бог нонь тишины пособноей...

(№ 270)

Перепало ему погодье благополучное,

Благополучное, пособно-быстрое.

(№ 272)

Нередко говорят даже о распределении обязанностей между корабельщиками:

Кабы Васинька стал, право, ко парусу,

А Микитушка стал, право, ко якорю,

А Потанюшка Хроминькой ко вороту.

(№ 16)

...Фома-то Толстой тот на кормы стоит,

А Костя Микитиць на носу стоит,

А Потанюшкя Маленькёй окол парусов.

Потому-де Потаня окол парусов:

Горазд был Потаня по снастям ходить.

(№ 244)

Обилие подобных деталей в былинах печорцев несомненно связано с особой ролью моря в их жизни. Не случайно один из местных сказителей Николай Шальков, по аналогии с традиционным постоянным эпитетом «мать сыра земля», охотно употреблял формулу: «Побежали-то по батюшку синю морю» (№ 21, 245), а Тимофей Дуркин счел необходимым дополнить популярное в былинах предсказание непобедимости Ильи Муромца: «Мне на поле (т. е. в бою) смерть не писана, на море не явлена» (№ 51).

Отмеченные выше развернутые описания, яркие детали и подробности не являются в былинах строго обязательными, необходимыми для дальнейшего развития сюжета или характеристики главного героя. Поэтому в одних вариантах они имеются, в других могут быть опущены без особого ущерба для развития действия. Но в ряде случаев морские мотивы играют исключительно важную роль в характеристике героев, становятся сюжетообразующими элементами, прочно вплетающимися в художественную ткань произведения. В печорской редакции былины «Поездка Василия Буслаева в Иерусалим» мать предупреждает богатыря об опасностях, подстерегающих его на пути в Иерусалим:

Есть там три за́ставы великия:

Перва за́става — живут мужички да новотокмяна,

Бьют, хватают они удалых добрых молодцов,

100

Не пропускают не конных, не пеших

Те станичники да коробичники.

Другая за́става есть великия —

Субо́й быстёр да вал густой.

Третья есть за́става великая —

На горах стоят кресты евангельски.

(№ 243)

«Субой» — водоворот, сильное течение, справиться с которым нелегко даже богатырской дружине Василия Буслаева.

Стало тут кораблик помётывать, подбрасывать,

Микитушка пал на черлён карапь,

Фома Широкий тоже пал,

Потанюшка Хроминький поскакиват.

(Там же)

Еще более колоритная картина нарисована в варианте А. Осташова (№ 16) — сюжет «Добрыня и Василий Казимирович», но послами киевского князя являются Василий Буслаев и его традиционные спутники:

Выбегали они да за быстрой субой.

Кабы начело их, право, покачивать,

А покачивать начело, пошатывать,

Как Микита Широкой под у́нож упал,

Кабы Васинька Буслаевич на у́нож пал,

Как Потанюшка Хроминькой кормой шатат,

Как кормой-де шатат, парус поправливат.

В некоторых мезенских текстах тоже есть предупреждение матери («сулой быстёр», «розбой востёр» — Григ., III, 74), но при описании поездки Василия Буслаева оно не реализуется.

Напряженным драматизмом пронизана первая часть былины на сюжет «Лука, змея и Настасья», которая зафиксирована собирателями только на Печоре. «Позадорившись за охотою», Лука неосмотрительно вышел на «морские луга» и был застигнут приливом.

Подходила тут вода да синеморская,

Понимала тут вода все зелены луга,

А стоял тут Лука да по колен воды,

А стоял-то Лука да по пояс воды,

А стоял-то Лука да по грудей воды.

(№ 277)

Печорские сказители, хорошо знавшие борьбу с морем, лаконичными штрихами подчеркивают всю опасность положения Луки:

Пролились кабы все да малы заводи,

Але вытти-де Луки да ныньци непокуль,

Кабы непокуль-де вытти, право, на землю.

(№ 278)

101

Богатырь заскакивает на «колодину водоплавную», но на этом его злоключения не кончаются:

Потянул кабы ветер нынь со города,

Понесло ныньце Луку да во синё морё,

Подхватил-ле Луку, право, быстёр субой,

А быстёр бы субой, да, право, вал густой,

А едва-ле так Лука да нынь спасаетца,

Понесло-де Луку да во синё морё. <...>

Убиват-де валом его, захватыват.

(Там же)

«Колодину водоплавную» выносит в открытое море или к горам Сорочинским, где Луку подстерегает новая опасность — на него нападает «змея лютая».

Во многих печорских былинах повторяется стандартная ситуация: богатырь выезжает на крутую гору или выходит на крыльцо («на рели превысокие») и «зрит-смотрит» во все стороны.

Да смотрел он под сторону восточную, —

Да и стоит-то-де наш там стольнё-Киев-град;

Да смотрел он под сторону под летную —

Да стоят там луга да там зелёныи;

Да гледел он под сторону под западну —

Да стоят там да лесы тёмныи;

Да гледел он под сторону под северну —

Да стоят-то-де там да ледены горы...

Панорама, открывающаяся взору героя на западе, востоке и юге, обычно варьируется, но на севере он неизменно видит «море синее», «ледяные горы», «сини моря ледовитые» и даже «ледовитый океан». Близкие по содержанию описания присущи также мезенским, кулойским и поморским былинам. Характерно, что основной театр действия — западная сторона: именно там богатырь обнаруживает что-нибудь необычное, привлекающее его внимание; оттуда же Появляются чужеземцы-насильники (лишь Сокольник с матерью обычно живет на севере, «у того у моря у холодного» или «студеного»). Нетрудно заметить, что сказители Печоры и соседних с нею районов словно переносят былинных героев в свои родные места, наделяют их собственными представлениями о внешнем мире. (Во времена Н. Ончукова, не говоря уже о более ранних, все более или менее удобные и обжитые дороги в «большой мир» начинались для печорцев далеко на западе — Северная Двина с ее притоками, почтовые тракты, ведущие из Архангельска в Москву и Петербург, позднее — железная дорога на Москву.)

Северяне немало знают о землях, удаленных от их родной Печоры на сотни и тысячи верст. В текстах былин упоминаются «долга дорожечка сибирская» (№ 168, 169), «Каспийскоё морюшко беспроливноё» (№ 169), «земля Подобьская» (№ 260); некоторые эпитеты связаны с названием уральской реки Камы (орел «закамский», «камчужский», бобры «закаменьские»).