- 427 -

БЫЛИНЫ — эпические песни, сложенные народом в Древней Руси, первоначально отразившие историческую действительность, преимущественно 11—16 вв. Распространённое народное название Б., известное по памятникам с 18 в., — ста́рины, стари́нушки, старинки. Однако слово «Б.» было в обиходе северных крестьян уже в середине 19 в. В настоящее время его употребляет большинство сказителей. В научной литературе до 40-х годов 19 века Б. назывались поэмами и сказками богатырскими; термин «былины» ввёл в 40-х годах 19 века И. Сахаров. Уже с конца 18 в. Б. приковывали к себе внимание как высокохудожественные произведения народного творчества. Величественность образов, патриотическая идейность Б. по достоинству ценились передовыми писателями, композиторами, художниками, которые широко использовали их в своих произведениях (Римский-Корсаков, Васнецов, Репин и др.).

Б. выдвигают в качестве основной движущей силы истории трудовой народ, представленный образами богатырей, наделённых высокими моральными качествами, самоотверженной преданностью Родине. В Б. богатыри противопоставлены князьям и боярам, к-рые своей внешней и внутренней политикой обессиливали страну и жестоко угнетали трудовые народные массы.

Возникновение и первоначальное развитие Б. было обусловлено русской действительностью 11—16 вв. В своём развитии Б. прошли несколько этапов. Как можно судить по дошедшим до нас источникам (в записях 18—20 вв.), в Киевской Руси эпос существовал в виде отдельных произведений (песен), прославлявших могущество и величие Киевского государства и призывавших русский народ к борьбе с набегами степных кочевников, с разбоями, ослаблявшими Русь. Во время татарского ига намечается циклизация (объединение вокруг какой-либо темы или героя) эпических произведений, выражающих и воспитывающих патриотические чувства народа, его стремление к освобождению от татарского ига. На этот момент в формировании былевого эпоса указывали еще Белинский и Добролюбов. Можно предполагать, что именно в этот период мотивы патриотизма, свойственные русскому историч. эпосу, получили особое развитие, и образ Ильи Муромца — крестьянского сына — стал основным в Б. В 16 в. создание Московского централизованного государства поднимает сознание народа на новую, более высокую ступень; усиливается процесс формирования русской, украинской и белорусской народностей, начавшийся в 13—14 вв. В эту эпоху создаётся и развивается новый вид исторического эпоса — исторические песни; наряду с ним продолжают жить и совершенствоваться Б. В Московской Руси усиливается процесс циклизации Б. Творческая разработка образов Б. происходит и в более позднее время.

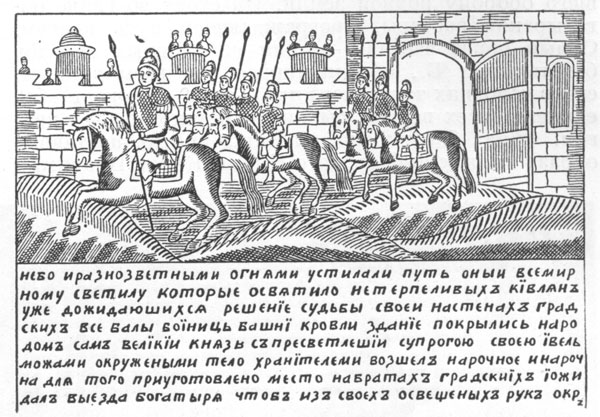

Фрагмент из лубочной гравированной книги 1830—39.

Добрыня Никитич в освобождённом от врага Киеве.Б. — общерусский эпос. Еще в 1-й половине 19 в. они фиксируются повсеместно. Во 2-й половине 19 в. былевой эпос исчезает во многих местностях, хотя имена богатырей и сказочные пересказы некоторых сюжетов (преимущественно об Илье Муромце) сохраняются в памяти народа. Б. не встречаются на Украине. В Белоруссии Б. почти нет. В среднерусских, западных и южных областях Б. или неизвестны, или сохраняются в отрывках. Несколько богаче былевым эпосом Поволжье. В песенной форме Б. поются в южных казачьих районах. В Сибири в 19—20 вв. Б. записывались на Алтае и на Колыме, в других местностях сделаны единичные записи. Былинные богатства обнаружены в районах озёрного края, Пинеги, Мезени, Печоры, побережья Белого моря. Это объясняется своеобразной историей, культурой и бытом населения русского севера, где капиталистические отношения стали развиваться позже.

Многие сказители, творчески перерабатывая Б., создали свои варианты Б. Искусство одарённых народных певцов-сказителей умножает разнообразие и богатство былинных образов, в которых воплощены думы и чаяния трудовых масс. Мастера фольклора совершенствуют художественную форму Б.; они пользуются разными приёмами и способами разработки образов богатырей. Индивидуальные особенности, привносимые сказителями в тексты Б., не нарушают единства былевого эпоса, но углубляют идейное содержание произведений, воплотивших лучшие качества трудового народа (былины Т. Г. Рябинина, М. Д. Кривополеновой и др.) (см. Сказители).

В советскую эпоху созданы все условия для сохранения Б. как культурного наследства русского народа. Б. входят в золотой фонд художественных ценностей прошлого. В годы Великой Отечественной войны сказители вновь слагали сказки о древнерусских богатырях, поднявшихся на защиту рубежей родной земли; солдат Советской Армии нередко называли советскими богатырями. В социалистической действительности некоторые черты традиционного

- 428 -

русского эпического искусства используются в процессе создания качественно нового исторического эпоса советского народа (см. Но́вины).

Русский былинный эпос характеризуется подлинным демократизмом. Любимый богатырь Б. — Илья Муромец. Народ создал поэтическую биографию Ильи Муромца — крестьянского сына, возглавившего оборону родной земли. Он стоит во главе богатырской заставы, преграждающей путь врагам. Самый образ заставы — один из главных образов богатырских Б., оформившийся, по всем данным, еще в условиях татарского ига, — ярко отражает объединение всех верных сынов Руси для борьбы с врагом. Образ богатырской заставы противопоставлен образу княжеско-боярского Киева. Князь Владимир и бояре презрительно именуют Илью «деревенщиной-засельщиной». Герои, окружающие Илью, подобны ему. В глазах князей и бояр они — та же деревенщина. Княгиня Апраксия восхищается своим любовником Тугарином Змеевичем, полонившим Киев, с ненавистью называет деревенщиной победителя Тугарина — Алёшу Поповича. Но для богатыря «деревенщина» не звучит бранным словом. Василий Игнатьевич именуется голью кабацкой и пьяницей, но этот представитель голытьбы спасает Киев от разорения, в то время как знатные бояре в страхе прячутся. На заставе стоят люди, представляющие разные социальные группы Древней Руси, нет только князей. Герои эпоса, по существу, противопоставлены Владимиру и боярам (былина «Илья Муромец и Калин-царь»). Богатыри, а не князь и не бояре, выступают на борьбу с разбоями, обессиливающими Русь и терзающими народ (Б. «Илья Муромец и Соловей Разбойник»). Отражая истинное отношение народа к угнетателям, русские Б. никогда не рисуют князей и бояр положительными чертами. Даже былинный князь Владимир-Красное солнышко, с именем к-рого связан образ реформатора Древней Руси Владимира Святославича, представлен бессильным, бездеятельным правителем, не способным оказать сопротивление врагу и совершающим жестокую расправу над богатырями — защитниками рубежей родной земли. Б., по существу, противопоставляют трудовой народ феодалам-властителям. Поэтому в русском былевом эпосе тема защиты Родины закономерно слита с темой народной жизни и народного труда. Так, напр., первый подвиг, к-рый совершил Илья Муромец после своего исцеления, это корчёвка пней и расчистка поля для пашни. В былине о Вольге и Микуле отражена извечная мечта трудового народа о лёгкой пахоте, о труде, обеспечивающем жизнь.

Лубочная картинка «О встрече Ильи Муромца с разбойниками».

Религиозные мотивы чужды русскому эпосу. Богатырь защищает «церкви божие» и в то же время может стрелять по церковным маковкам и крестам, заложить в кабаке нательный крест («Илья Муромец и голи кабацкие»), вызвать на бой «небесное воинство» («Камское побоище») и т. д. К богатырям, представляющим собой могучий русский народ, вполне применима характеристика, данная ему В. Г. Белинским, утверждавшим, что русский народ не религиозен, что мистическая экзальтация ему чужда.

Одновременно с развитием и углублением героических былин возникали и творчески разрабатывались Б., отражающие общественный и семейный быт русского народа. Преимущественно это новгородские Б. Наиболее значительные Б. этой группы — «Садко», «Василий Буслаев». Самый образ Василия Буслаева — героя необыкновенной силы и удали, не верящего «ни в сон, ни в чох», характеризуется отсутствием средневековых суеверий и стремлением нарушить установленный порядок вещей. Былины о Ваське Буслаеве сохранили замечательные зарисовки быта средневекового города (образ братчины, кулачных боёв и т. п.). Былинная бытопись полностью подтверждается летописными рассказами. Сочетание правдиво отражённых особенностей идеологической жизни эпохи с точными и яркими зарисовками общественного и семейного быта выделяет былину о Василии Буслаеве как одну из наиболее художественных эпических песен русского народа. Превосходно отражены картины средневекового русского города в былине о Садко. Изображение купеческих пиров, купцов, похваляющихся лавками с красными товарами, пронизано острыми социально-бытовыми характеристиками. Былина о Садко построена на конфликте бедного гусляра с новгородскими купцами. Как только Садко начинает противопоставлять себя всему Великому Новгороду, так на его долю выпадают различные бедствия. В столкновении с обществом, породившим его, Садко терпит поражение — такова одна из основных идей Б. Названные, а также и другие В., освещая общественный и семейный быт русского народа, идейную жизнь его, отражают развитие русских городов как важных государственных центров средневековой Руси.

Особую группу представляют т. н. «скоморошьи» Б., к к-рым относятся: «Вавила и скоморохи», «Небылица», «Птицы», «О большом быке» и др. Наиболее значительна среди них Б. «Вавила и скоморохи». В ней крестьянин Вавила противопоставляется царю (именуемому Собакой), утверждается победа смерда над царём, закономерность уничтожения

- 428[bis] -

В. М. Васнецов. Богатыри. Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

- 429 -

царства Собаки. Одновременно Б. возвеличивает силу народного искусства, к-рое, в противоположность догматам христианской церкви, объявляется святым и характеризуется как мощное оружие борьбы с царём — Собакой.

Эпические образы Б. создавались как отражение реальной исторической действительности. Значительную роль в создании этих образов играли отрицательная оценка народом феодальной раздробленности Руси, постепенно преодолеваемой с созданием Московского централизованного национального государства, a также противодействие татарскому игу, в борьбе против к-рого Москва сыграла решающую роль. Образ татар в Б. стал олицетворением всех вражеских сил, нападавших на средневековую Русь. В этом образе объединялись представления не только о татарах, но и о других врагах, нападавших на Русь и неоднократно терпевших от русских тяжёлые поражения. Тема стольного Киева в Б. отражает народные представления о единой и непобедимой, могучей Руси.

Поэтика Б. богата и разнообразна. Стремясь подчеркнуть могущество и величие своих героев, народ часто пользуется в Б. гиперболой для характеристики свойств и качеств былинного персонажа. Таково гиперболическое описание силы богатыря как основного качества воина. Гипербола типична и для изображения врагов Руси — Тугарина и др. Пользуясь гиперболой, создатели и исполнители Б. получали возможность отчётливее изобразить народных героев и определённее выразить своё отношение к врагам родной земли. Так называемая троекратность или троичность повествования также является одним из главных приёмов изображения подвигов богатырей (богатырь совершает три поездки, в путь отправляются три богатыря, Садко трижды играет на берегу Ильмень-озера и т. д.). Троичность лиц, троекратность действий, троекратность словесных формул служит для подчёркивания значительности описываемого. В былинах приём троичности обычно не применяется ко второстепенным деталям. Он характерен для таких важных тем, как сражение с врагами, единоборство богатыря с врагом, богатырский подвиг, обличение социальной несправедливости, изображение преданности и верности в любви и дружбе и др. Для поэтики Б. характерны постоянные эпитеты, сравнения, параллелизмы и пр. Стих Б. тонический, он отличается чётким ритмом, одинаковым количеством ударений в строке. Начинается Б. с «зачина», указывающего место, время действия и действующее лицо. Далее идёт изложение содержания. Кончается Б. «исходом» (формулой, подводящей итог повествованию, напр.: «Тут Добрыне и славу поют»). Иногда Б. предшествует т. н. «запев» — краткий текст, не связанный с содержанием Б., назначение которого привлечь внимание слушателей («Высота ль, высота ль поднебесная» в Б. «Соловей Будимирович» и др.). — Древнейшие пересказы былин относятся к концу 17 — нач. 18 вв. (известны 26 текстов этого времени, 6 из них относятся к 17 в.). До этого времени имена богатырей упоминаются в летописях; в древнерусской литературе используются положения и образы Б. В начале 18 в. у первых русских учёных появляется научный интерес к былинам. В. Н. Татищев обращается к Б. в связи со своим трудом по истории. К середине 18 в. усиливается интерес к былинному эпосу как к поэтическим произведениям, отображающим историческое прошлое русского народа. В 80-х гг. 18 в. был составлен первый сборник Б., имеющий научное значение (Кирша Данилов, «Древние Российские стихотворения», напечатаны в 1804). Научный интерес к Б. расширяется в нач. 19 в., в связи с первыми публикациями устного и письменного русского и славянского историч. эпоса. Исследование былинного эпоса с самого начала становится областью ожесточённой борьбы прогрессивного и реакционного направлений в науке о народном творчестве (см.).

Е. А. Кибрик. Из иллюстраций к былинам о русских богатырях (1948—49). Микула Селянинович.

В. М. Васнецов. Витязь на распутье.

Изучение Б. было начато В. Г. Белинским (в его статьях 1841) и продолжено революционно-демократической наукой, боровшейся с порочными положениями буржуазно-дворянской академической науки (с так называемой официальной народностью, мифологической школой и др.). Основы марксистско-ленинского понимания Б. заложил в начале 20 века А. М. Горький в статьях по литературе и фольклору, в к-рых он рассматривает Б. как эпос трудового народа, подчёркивая его коллективное начало, его реалистическую основу и высокие художественные достоинства. Его взгляды противостоят реакционным концепциям исторической школы, разгромленным в 1936 партийной печатью в связи с постановкой пьесы Д. Бедного «Богатыри», которая принижала героев русского эпоса и, подобно буржуазной науке, утверждала, что Б. созданы не народом, а господствующими классами.

- 430 -

Советская наука изучает Б. на основе марксистско-ленинского учения о литературе и народном творчестве.

Основные сборники былин: Сборник Кирши Данилова, под ред. П. Н. Шеффера, СПБ, 1901; Данилов Кирша, Древние российские стихотворения, М., 1938; Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, 3 тт., 2 изд., М., 1909—10; Песни, собранные П. В. Киреевским, ч. 1, вып. 1—4, 2 изд., М., 1868—79, ч. 2—3, вып. 5—10, М., 1864—70; Гильфердинг А. Ф., Онежские былины, записанные летом 1871 года, т. 1—3, 2 изд., СПБ, 1894—1900; Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года, т. 1, 4 изд., М. — Л., 1949; Русские былины старой и новой записи, под ред. Н. С. Тихонравова и В. Ф. Миллера, М., 1894; Марков А. В., Беломорские былины, М., 1901; Григорьев А. Д., Архангельские былины и исторические песни, собранные в 1899—1901 гг., т. 1, М., 1904, т. 3, СПБ, 1910; Ончуков Н. Е., Печорские былины, СПБ, 1904; Былины новой и недавней записи из разных местностей России, под ред. В. Ф. Миллера, М., 1908; Марков А. В. [и др.], Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 г., М., 1905; Былины Севера. Записи А. М. Астаховой, т. 1, М. — Л., 1938; Крюкова М. С, Былины. Записали Э. Бородина и Р. Липец, т. 1—2, М., 1939—41 (Гос. литературный музей. Летописи, кн. 6, 8); Былины Пудожского края, подготовка текстов Г. Н. Париловой и А. Д. Соймонова, Петрозаводск, 1941; Онежские былины. Подбор былин и научн. ред. текстов акад. Ю. М. Соколова, М., 1948 (Гос. литературный музей. Летописи, кн. 13).