Мелодии трех казахских народных песен были получены В. Одоевским от В. Даля. Без примечаний и текстологической расшифровки они были опубликованы в 1980 г.1 По мнению профессора Б. Ерзаковича, «эти мелодии включают в себя основные виды казахской песенности — распевный (см. нотный пример 87) и речитативный (см. нотные примеры 88 и 89). Развитие мелодий в них происходит путем, свойственным многим народным песням. В первой <«Дюрлай мой»> <«О, мой скакун»> — в поступенном и секвентном движении, развивающемся по звукам аккордов терцовой структуры и трихордов в кварте, во второй <«Рысак»> — в четкой однородной речитации также в поступенном и трихордном движении, синхронном с 11-слоговым ритмом традиционного казахского стиха «кара ѳлец» (простые стихи) — типичным для терме2. Но в обеих мелодиях имеются интонации, ныне не встречающиеся в народных мелодиях, как, например, завершение фраз ходами в восходящем направлении к верхним звукам и окончании мелодии на III и V ступенях лада» [18, 54]. Б. Ерзакович считает, что Даль, который жил в Оренбурге с 1833 по 1841 г., очевидно, сам записывал или запоминал слышанные им казахские мелодии, а затем передавал или напевал их своим друзьям. Так могли появиться в бумагах Одоевского, с которым Даль переписывался, когда находился в Оренбурге, казахские песни. Мелодии казахских песен Даль передавал и другим русским музыкантам. Б. Ерзакович пишет, например, что находившийся

240

в 1831—1835 гг. в ссылке в Оренбурге композитор А. А. Алябьев сделал там обработки туркменской, башкирской и казахской песен для голоса с фортепиано, вошедшие в его сборник «Азиатские песни». На то, что казахская песня была сообщена ему Далем, указывает следующее: мотив песни «Зачем я не горный орел молодой», преобразованный и развитый Алябьевым в стиле русского романса, почти полностью совпадает с мотивом песни «Дюрлай мой» из архива Одоевского [18, 55]. Нужно отметить, однако, что ни в известной нам переписке Даля с Одоевским, ни в других письменных и печатных источниках ничего не говорится о казахских песнях, полученных Одоевским от Даля. Для того чтобы ориентировочно определить время, когда они могли быть Далем переданы или напеты Одоевскому, нужно обратиться к фактам биографий обоих собирателей песен.

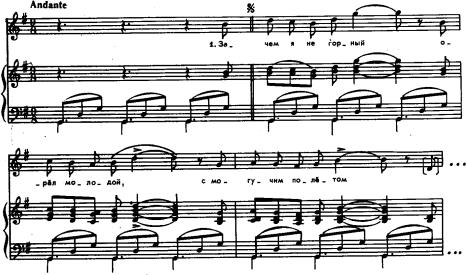

Нотн. пр. № 86

КАЗАХСКАЯ ПЕСНЯ

[Зачем я не горный орел]

Исследователи творческого пути Даля едины в своем мнении: интерес к казахскому народному творчеству пробудился у него во время пребывания в Оренбурге, а также во время Хивинского похода.

Сохранился формулярный список о службе Даля, судя по которому, он был определен чиновником для особых поручений к оренбургскому военному губернатору 8 мая 1833 г. [37, 38]. Из того же источника мы узнаем, что до отъезда в Оренбург он с марта 1832 г. был назначен ординатором в Санкт-Петербургский военный госпиталь. Можно считать, что 1832 был годом личного знакомства Даля и Одоевского. Об этом пишет, в частности, М. Бессараб, указывая, что

241

в 1832 г. Даль «вошел в кружок Пушкина... близким его другом стал В. Ф. Одоевский» [3, 78—79]. Служа в Оренбурге, Даль неоднократно наезжал в Петербург. В 1836 г., по свидетельству также его биографа П. И. Мельникова-Печерского, «самыми близкими людьми к Далю до его отъезда в Оренбург и после того были Жуковский, Пушкин и князь Одоевский» [14, XXXVII]. Скорбные события января 1837 г. особенно сблизили Даля и Одоевского. Пушкин умер на руках у Даля. Одоевский, несмотря на официальное запрещение властей никому ничего не печатать о смерти поэта, опубликовал анонимно некролог, начинающийся словами: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался...» [27, 48]. После окончания Хивинского похода 1839—1840 гг. Даль переехал в Петербург. Здесь он прожил с 1841 по 1849 г.

Можно с уверенностью сказать, что именно в это время, в 1840-е годы, Даль сообщил Одоевскому усвоенные им в Оренбургском крае казахские песни. Примечательно, что к этому времени Даль опубликовал ряд произведений, в том числе повесть «Бикей и Мауляна», которую исследователи справедливо называют его «казахской повестью». 1840-е годы — это начало тесных и постоянных творческих взаимоотношений Даля и Одоевского. Когда в 1843 г. Одоевский вместе с А. П. Заблоцким-Десятовским начал издавать журнал «Сельское чтение», высоко оцененный В. Г. Белинским, который назвал его «образцом народного чтения», Даль принял в журнале живейшее участие. Он одним из первых поддержал кампанию по созданию книг для народа [3, 140]. П. И. Мельников-Печерский говорит, что статьи Даля «Не положив, не ищи», «Что знаешь, о том не спрашивай», притчи «О деятеле», «О дубовой бочке», «Ось и чека» и другие были лучшими украшениями «Сельского чтения» [14, XLV]. В 1846 г. вышли в свет «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского (В. И. Даля)». В рецензии на это быстро завоевавшее известность издание сочинений Даля И. С. Тургенев заметил, что у писателя «гораздо более памяти, чем воображения» [43, 301]. Тем самым Тургенев хотел подчеркнуть, что в творчестве Даля документальная, фактическая основа его сочинений как бы преобладает над основой художественной. Это очень важно иметь в виду при анализе произведений Даля из жизни казахского народа с интересующей нас музыкальной стороны. Таких произведений у Даля несколько3. Мы остановимся только на главном из них — повести «Бикей и Мауляна», названной в вышедшем при жизни Даля «Справочном энциклопедическом лексиконе»: «быль» [39, 426].

Автор работы «Писатели-классики в Оренбургском крае» Н. Прянишников пишет: «Превосходно изучив кочевой быт казахского народа, Даль написал в Оренбурге две замечательные повести «Бикей и Мауляна» и «Майна» [34, 39]. М. Фетисов посвящает повести «Бикей и Мауляна» отдельную главу. На с. 135 его книги [45] мы читаем, что «искусство импровизации, составляющее неотъемлемую часть степного фольклора, восхищало Даля... он хорошо был

242

знаком с богатством казахского народного творчества». О глубоком знании Даля фольклора казахов говорит Б. Ерзакович. Он пишет, что Даль «принимал участие в работе архивной ученой комиссии, которая систематически приглашала и слушала казахских акынов, сказителей, певцов и инструменталистов. По служебным делам Даль часто бывал в аулах, хорошо изучил казахский язык, записывал народные сказания и песни» [19, 112]. Фетисов отмечает еще, что «условия кочевого быта естественно развили у казахов особую любовь к быстрым скакунам» (с. 137) и что Даль подчеркнул это обстоятельство как одну из характерных национальных черт. Для исследования песен, полученных Одоевским от Даля, мысль Фетисова представляет интерес, так как дает возможность высказать предположение о происхождении песен при их атрибутировании.

Сам Даль свою повесть «Бикей и Мауляна» называет «рассказом, который по многим отношениям заслуживает как происшествие быть памятным». Он говорит: «...главные черты его взяты с подлинного, бывалого дела, но мне не было даже никакой нужды придумывать ни одного побочного обстоятельства, вплетать какую-либо выдумку; все происшествие рассказано так, как было... Не хочу пускаться здесь ни в какие логические, риторические и пиитические рассуждения... четвероногие обитатели степей, кони — первые действующие лица, а люди уже второстепенные. Это пир, где лошади, как и всюду у этого конно-рожденного народа, занимают первые, почетные места... где можно только отличиться батырством на коне и этим стяжать скаковые ставки богачей и лестный дружный припев и похвалу нескольких десятков степных красавиц, которые, садясь вечерком в кружок, воспевают томным и тоскливым напевом, но чистыми и приятными голосами, молодечество нового джигита» [12, 264—265, 273]. Приведенный отрывок является не единственным, где Даль с восхищением говорит о благороднейших из животных — лошадях, о том значении, которое они имеют для казахского народа. Характерно, что в вышедший в 1832 г. большой исторической работе А. Левшина «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей» также говорится, что «киргизы (казахи) родятся... на лошадях», что они «привыкли почти всегда быть на лошадях» и так далее [26, 34]. В повести «Бикей и Мауляна« Даль часто и восторженно пишет о скакунах. В других произведениях на казахские темы, а также в «Письмах о Хивинском походе» вновь встречается описание лошадей, рысаков и иноходцев. «Скакун», «Рысак», «Иноходец» — это же и названия песен, полученных Одоевским от Даля. Можно предположить, что прочитав казахские повести Даля, Одоевский попросил его напеть песни, которые ему запомнились больше всего, и что это могли оказаться песни о лошадях.

По воспоминаниям Мельникова-Печерского «Даль в 1840-х годах имел казенную квартиру в доме у Александринского театра в Петербурге... По четвергам собирался у Даля кружок близких людей... все люди мысли, слова и искусства» [15, 442]. На одном из таких вечеров Даль, по-видимому, рассказал Одоевскому и о домбре, которая присутствует, по нашему мнению, в песне «О мой скакун». Возможно,

243

что интересующие нас сведения были в записках Даля, относящихся к 1830—1840 гг. и, как известно, уничтоженных им. Остались лишь косвенные сведения в свидетельствах Мельникова-Печерского в дневнике самого Даля. Так, например, после одной из «подневных записей» Даля о его участии в походе на Тобол — «16-го <мая>, в четверток, выступили в пестром и разнородном вооружении всех народов» — на полях им сделана пометка карандашом: домбра [13].

Сноски к стр. 239

1 Типология. С. 327—328. В нотных примерах на с. 328 под № 11 опубликованы две песни. Первая нотная строка примера относится к песне «Рысак», а не к песне «Иноходец», как указано в тексте. К песне «Иноходец» относится вторая нотная строка.

2 Терме — жанр стихотворной формы в казахском поэтическом творчестве. — Б. Г.

Сноски к стр. 241

3 М. М. Фетисов называет, кроме этой повести, еще такие сочинения Даля: «Майна», «Полуношник», «Уральский казак», «Домик на водяной улице» [45, 141].