139

Е. Н. Монахова

«Стихотворения для глаза»

К вопросу о рисунках К. Н. Батюшкова из собрания Литературного

музея Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

В 1824 году в Инвентарной книге Литературного музея Пушкинского Дома появляется запись под № 5925/1,2: «Два рисунка Батюшкова, К. Н. 1. Наполеон, стоящий на холме (цветные карандаши); 2. Домик в роще; по дорожке бежит лошадь — в круге (карандаши с акварелью)». В графе «Записи и надписи» сообщается: «На первом рисунке с обр<атной> стороны и на 2-м — под изображением: ″Собственность слепца Г. И. Ширяева″». На обложке, рукою Н. А. Котляревского: «Рисунки Константина Николаевича Батюшкова въ годы болезни». На отдельном, вдвое сложенном листке бумаги, той же рукой, что и записи на рисунках, начертано: «Батюшкова стихи, письмо и проч. Материалы. Всего Девять Иумеровъ — въ числе коихъ три рисунка. Собственность слепца Ширяева». Добавлю здесь, что подобной владельческой надписью снабжен и портрет К. Н. Батюшкова работы неизвестного художника, долго считавшийся раскрашенной фотографией1. Ныне существует довольно обширная литература, посвященная двум названным выше акварелям; в экспозициях некоторых музеев можно видеть копии с них, выполненные в разные годы с различной точностью. Однако для вдумчивого исследователя остается много вопросов.

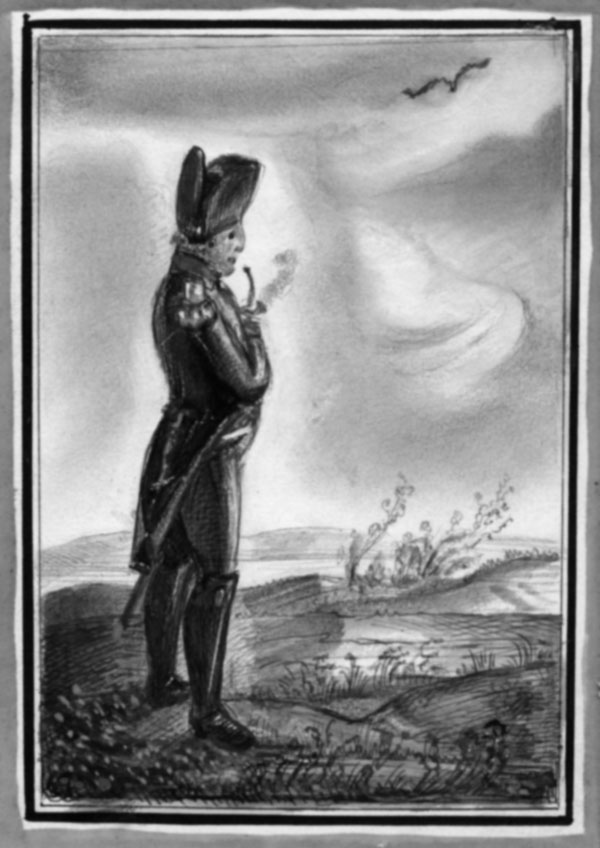

Рисунок «Наполеон» исполнен итальянским карандашом с добавлением акварели и обведен двойной рамкой черной туши на желтом акварельном фоне. Наполеон изображен довольно условно в профиль с трубкой в руках, в треуголке, стоящим в одиночестве на земле, поросшей скудной растительностью. На горизонте просматривается река, что дает возможность предположить: рисунок представляет раздумья Бонапарта перед вступлением его армий в пределы России на берегу Немана. Одновременно можно высказать и другое предположение: Наполеон стоит на берегу Рейна. В стихотворении К. Н. Батюшкова «Переход через Рейн» имеются строки об императоре французов:

Давно ли брег твой под орлами

Атиллы нового стенал,

И ты, — уныло протекал

Между враждебными полками?

Точный ответ здесь вряд ли возможен. Но можно сопоставить этот рисунок с другим (из собрания Рукописного отдела Пушкинского Дома (бумага, карандаш, акварель; 13, 2×14,7; ф. 19, № 7), который называется «Конь» и датируется также 1820 годами. Пейзаж на этой акварели чем-то напоминает пейзаж с портретом Наполеона — здесь как бы перекликаются основные персонажи: император французов и одинокий конь, стоящий на берегу реки.

140

В уже цитированном нами стихотворении «Переход через Рейн» вслед за строфами о новом Атилле идут строфы о конях:

Давно ли земледел, вдоль красных берегов,

Средь виноградников заветных и священных,

Полки встречал иноплеменных

И ненавистный взор зареинских сынов?

Давно ль они, кичася, пили

Вино из синих хрусталей,

И кони их среди полей

И зрелых нив своих бродили?

Впрочем, не все исследователи замечают реку на этом изображении. Глубокий исследователь художественного наследия К. Н. Батюшкова В. А. Кошелев пишет: «На одной из акварелей 1830—1850-х гг. изображен Наполеон с дымящейся трубкой, посреди скупой, выжженной степи, что означает сочетание этих деталей, неясно»2. Интересно отметить здесь также желание некоторых копиистов дорисовать за К. Н. Батюшкова черты лица Наполеона, сделать их более узнаваемыми. В оригинале они вполне условны.

Второй рисунок (rondo) сложен по технике исполнения. Помимо акварели и белил на карандашном фоне использованы мельчайшие обрезки черной бумаги, либо фольги, приклеенные в нескольких местах и создающие объемность, особую выразительность композиции. В одном случае таким приемом обозначен костер под деревом в лесу, в другом — углублен проем окна. Несколько крошечных фрагментов помещены в верхнюю часть акварели, на изображении облаков. Для К. Н. Батюшкова в этом не было ничего необычного. Директор училищ Вологодской губернии А. С. Власов свидетельствует: К. Н. Батюшков «пестрил свои акварели золотою и серебряною бумагою»3. В целом этот рисунок производит странное, не побоюсь сказать, мистическое впечатление. В. А. Кошелев, дает интересное его описание: «Вот ″неестественный″ ″Пейзаж с домом″. Рисунок дома на холме напоминает ландшафт усадьбы Батюшкова в Хантоново (Череповецкий уезд Новгородской губернии), хотя дом, изображенный на нем, очень мал для усадебного. Основное противоречие колористики в этой акварели в том, что летний пейзаж оказывается на фоне зимнего ночного неба. Свет проникает как бы изнутри, а на небе изображен какой-то черный круг: то ли затмение солнца, то ли темная луна дает неожиданный ″сказочный″ отсвет на весь пейзаж...»4.

Есть несомненная соотнесенность этого рисунка из собрания Литературного музея Пушкинского Дома с рисунком «Пейзаж с лошадьми» из Рукописного отдела Российской национальной библиотеки (бумага, акварель; 12,5×14,7; из альбома П. Н. и С. Н. Батюшковых, ф. 52, № 249, л. 206). Датируется он 1830 годом. Прежде всего, бросается в глаза дом с круглой башней, обнесенный низким забором на фоне светлых облаков, над которыми плывет некое загадочное

141

Наполеон.

Рисунок К. Н. Батюшкова 1820-х гг.

Бумага, акварель, цветные и графитный карандаши.

14,8×9,9 /изображение/,18,1×12, ? /лист/.

КП-6039; И-5925/1.

142

Пейзаж с домом.

Рисунок К. Н. Батюшкова. 1830 /?/.

Бумага, акварель, белила, цветные и графитный карандаши, аппликация.

Круг, D 13,3 /изображение/;18,2 Х 18,4 /лист/.

КП-6940; И-5925/2.

143

светило (трудно назвать его определенно луной, либо солнцем). У правого края рисунка изображен пылающий костер. В центре на переднем плане, под зимним деревом помещены три главных персонажа (иначе не скажешь) этого произведения: застывшие с поднятым передним копытом лошади. Они смотрятся здесь (как и на других батюшковских рисунках из разных коллекций) единственными обитателями того мира, который творит художник и поэт К. Н. Батюшков исключительно для себя самого, покинув мир остальных людей, своих современников.

В интересной статье Р. В. Дуганова, с точкой зрения которого, однако, мне придется не согласиться относительно атрибуции им серии графических иллюстраций к сатирической поэме А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших» (об этом ниже) есть точное определение пейзажей К. Н. Батюшкова — «стихотворения для глаза». Исследователь пишет: «Почти единственным его занятием было рисование и почти всегда — один и тот же элегический пейзаж: кони, деревья, одинокий дом или замок, луна, птицы... В этих удивительных ″стихотворениях для глаза″ — иначе их не назовешь — чувствуется напряженность и смятение души и вместе с тем какая-то призрачная гармония»5.

Перехожу теперь к названным выше рисункам-иллюстрациям к «Дому сумасшедших», относительно которых полностью разделяю мнение В. А. Кошелева: по схематизму, старательности, жесткости исполнения они не могут быть приписаны Константину Батюшкову, все графические опыты которого отличаются несомненным профессионализмом. В частности, исследователь пишет: «Именно отсутствие мастерства исполнения заставляет отвести авторство Батюшкова в отношении, например, иллюстраций к ″Дому сумасшедших″ А. Ф. Воейкова» в составе иллюстрированного списка сатиры, включенного Р. Г. Дугановым в издание «Рисунки русских писателей»6.

В 1920 годах в Литературный музей Пушкинского Дома поступил так называемый «Альбом А. Ф. Воейкова», на самом деле представляющий собой четырнадцать отдельных листков (чрезвычайно ветхих и местами разорванных) с иллюстрациями к его сатирической поэме «Дом сумасшедших». Вот краткое описание некоторых из них.

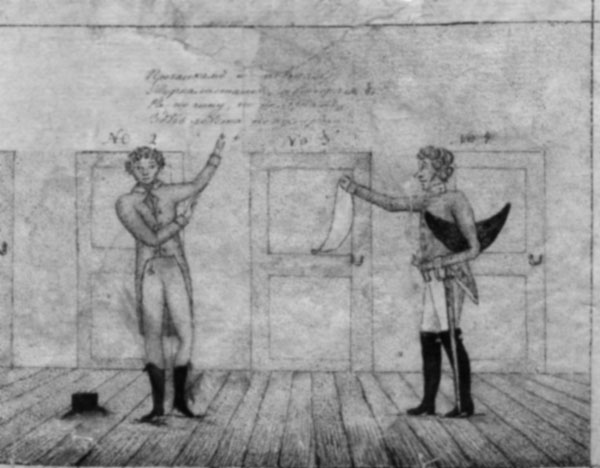

На первом листке под названием «Воейков и вожатый во втором отделении у портрета» изображено помещение с обшитыми деревянными досками стенами и полом (этот же интерьер неизменно повторяется в каждом рисунке цикла). В центре справа вожатый левой рукой указывает на портрет военного в мундире, висящий на стене. А. Ф. Воейков, одетый в сюртук с длинными фалдами и высокие сапоги с кисточками, также указывает на портрет; в другой руке он держит шляпу с полями. Смысл этого рисунка не до конца проясняется даже при прочтении соответствующего отрывка из поэмы «Дом сумасшедших».

Второй лист имеет название «Воейков и вожатый у дверей». На этом рисунке шляпа А. Ф. Воейкова лежит на полу, а руки его воздеты к потолку — он как бы отгораживается ими от вожатого, который держит лист бумаги с текстом.

144

Вверху в центре надпись: «Прозаикамъ и поэтамъ Журналистамъ, авторамъ не по чину, не по летамъ, Здесь места по нумерамъ», что является неточной цитатой из поэмы7.

При описании остальных листков ограничимся их названиями (кроме двух, о которых речь пойдет отдельно): «М. Т. Каченовский жжет на свечке букву ″Э″»; «П. И. Шаликов на цепи», «С. Н. Глинка на лежанке», «Д. И. Хвостов, читающий оду», «А. С. Шишков, разрисовывающий букву Ѳ», «Сладковский, декламирующий поэму», «П. И. Голенищев-Кутузов, грызущий бюст Н. М. Карамзина», «Е. И. Станевич», «А. Н. Грузинцев и А. Ф. Воейков», «М. И. Невзоров и А. Ф. Воейков».

Особенный интерес в этой серии представляют два изображения. Одно из них называется «В. А. Жуковский дразнит черта». В центре комнаты, у окна, лишенного занавески, лежит, вытянувшись во весь рост на больничной кровати, Жуковский со скрещенными на груди руками. Взгляд устремлен вперед, язык высунут изо рта. В изножии кровати стоит черт с рогами, перепончатыми крыльями и хвостом, покрытым шерстью. Рисунок этот задает много загадок исследователю, при этом он точно передает соответствующую сцену в поэме А. Ф. Воейкова:

Вот Жуковский: в саван длинный

Скутан, лапочки крестом;

Ноги вытянувши чинно,

Чорта дразнит языком;

Видеть ведьм воображает:

То глазком им подмигнет,

То кадит и отпевает,

И трезвонит, и ревет.

Известно, что автора поэмы «Дом сумасшедших» с В. А. Жуковским связывали особенно близкие отношения, укрепившиеся после женитьбы А. Ф. Воейкова на его любимой племяннице и воспитаннице А. А. Протасовой. Творец, прозванный впоследствии родоначальником всех «поэтических чертей и ведьм на Руси», В. А. Жуковский мог даже гордиться своим включением в число персонажей поэмы друга и родственника, ведь тот изобразил среди обитателей дома сумасшедших и самого себя. Уместно вспомнить здесь, что и А. С. Пушкин спрашивал у А. Ф. Воейкова, почему тот не ввел его в столь нашумевшее произведение, на что А. Ф. Воейков отвечал, что не находил в поэзии А. С. Пушкина тех странностей, которых так много у В. А. Жуковского8.

Среди предположений об авторстве иллюстраций к поэме имелось и мнение о том, что контурные, схематичные рисунки могли быть выполнены В. А. Жуковским,

145

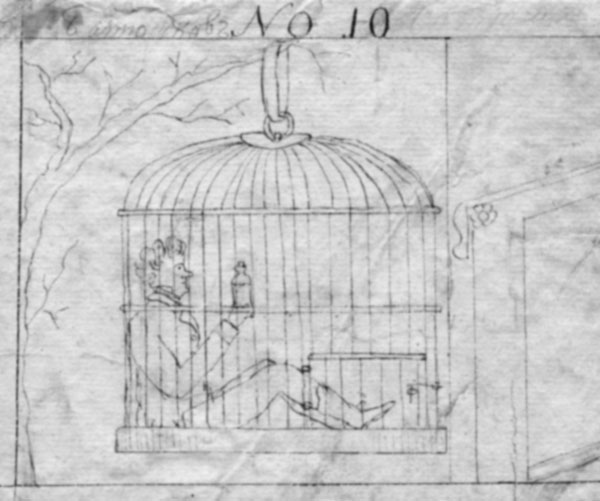

Батюшков в клетке.

Иллюстрация к поэме А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших».

Рисунок неизвестного художника 1814 г. /?/

Бумага, чернила, перо.

11×14, № /изображение и лист/.

КП- 5617/12; И- 5902/12.

146

Воейков и вожатый.

Иллюстрация к поэме А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших».

Рисунок неизвестного художника 1814 г. /?/.

11×14,3 /изображение и лист/.

КП-5617/2; И-5902/2.

147

работавшим в подобной манере — в те годы, когда мастерство его еще не было отточено. К сожалению, высказывались они в среде исследователей-пушкинистов лишь изустно.

И, наконец, рисунок «К. Н. Батюшков в птичьей клетке, висящей на дереве», самый известный из названной серии, много раз воспроизводившийся, неоднократно упоминаемый в литературе о К. Н. Батюшкове.

Изображен вид из окна дома сумасшедших. Справа — угол двери с украшением в виде цветка, слева — висящая на ветке дерева огромная птичья клетка с кольцом и веткой наверху. Сквозь прутья виден сидящий в профиль к зрителю Батюшков. В правой руке он поднимает сосуд с пробкой, наполненный жидкостью. Одет в сюртук с отворотами, панталоны и высокие сапоги. На шее — платок. Дверца клетки закрыта на защелку. Рисунок этот трудно назвать автопортретом К. Н. Батюшкова. И, разумеется, он оставляет много вопросов.

В упоминавшемся издании о рисунках писателей, составителем которого является Р. Г. Дуганов две иллюстрации к поэме А. Ф. Воейкова были опубликованы как рисунки К. Н. Батюшкова9. Однако в каталогах и инвентарных книгах Литературного музея Пушкинского Дома, куда они поступили в середине 1920-х годах (более точные сведения, к сожалению, отсутствуют), таковыми никогда не значились10.

Примечательно, что в этом же издании воспроизводятся две акварели К. Н. Батюшкова «Наполеон» и «Пейзаж с домом», о которых шла речь выше, наряду с его работами, хранящимися не в Литературном музее, а в Рукописном отделе Пушкинского Дома, что невольно создает впечатление единого комплекса материалов. Показательно, что и сам автор вступительной статьи, посвященной рисункам русских писателей, ни разу не упоминает приписываемые им К. Н. Батюшкову иллюстрации к поэме А. Ф. Воейкова, уделяя преимущественное внимание акварелям и автопортретам поэта11.

Об арзамасце по прозвищу «Дымная печурка» А. Ф. Воейкове находим слова в письме К. Н. Батюшкова к П. А. Вяземскому от 10 января 1815 года: «Государь наш, который конечно выше Александра Македонского, должен то же сделать, что Александр Древний. Он запретил под смертною казнию изображать лице свое дурным художникам и предоставил сие право исключительно Фидию. Пусть и Государь позволит одному Жуковскому говорить о его подвигах. Все прочие наши одорифмодетели недостойны его. Они, и стихи их, и проза, и хвала их, и одобрение, и ласки, и эпиграммы, и мадригалы, и вся сия стишистая сволочь надоела. Чего хорошего? Воейков, приятель Пушкина и Мерзлякова, садит их в дом сумасшедших? Признаюсь тебе, я имею честь сидеть в желтом доме с честным Глинкой, с Мерзляковым, которого люблю дарование, с Пушкиным, которого обожаю от ног до головы, нежели разделять славу и пальмы с

148

Воейковым, который ничего не имеет веселого во всем своем поведении. Гибель тому, кого он хвалит. У него в одной руке кадило с фимиамом, в другой бич сатиры. И к чему ведет это? Один хороший стих Жуковского больше приносит пользы словесности, нежели всевозможные сатиры»12.

Сатира «Дом сумасшедших» была главным произведением А. Ф. Воейкова и представляла собой «галерею эпиграмм», созданную в 1815—1820 годах, тут же запрещенную цензурой и впервые опубликованную не полностью13.

Оставляя в стороне все другие аргументы, можно сказать: едкая поэма Воейкова с уничтожающими характеристиками собратьев по перу не вызвала никакого сочувствия у блистательного автора «Видения на берегах Леты» и других сатирических произведений, тем более, что одним из ее «героев» был представлен и он сам, и столь высоко ценимый им В. А. Жуковский. Изображать персонажи «Дома сумасшедших» при подобном отношении вряд ли пришло бы в голову К. Н. Батюшкову.

Интересно все же при этом пристальнее вглядеться в один из листков (очень ветхих в настоящее время), на которых неизвестный нам художник — старательный дилетант — представил поэта, впавшего в безумие (еще до действительной его болезни). Стиснутый «в три погибели», если говорить на языке фольклора, сидит он в птичьей клетке, подобный соловью в неволе, а клетка подвешена к окну одной из палат (или камер) желтого дома.

Кто бы ни изобразил К. Н. Батюшкова на этом рисунке, он оказался пророком, предвидя горькую судьбу одного из блистательнейших русских поэтов, о стихотворении которого «Пенаты» А. С. Пушкин отзывался так: «<оно> дышит каким-то упоением роскоши, юности, и наслаждения — слог так и трепещет, так и льется — гармония очаровательна».

Сноски к стр. 139

1 Портрет воспроизведен в альбоме «А. С. Пушкин и его современники в портретах» (СПб., 1999. — С. 77, 321—322).

Сноски к стр. 140

2 Кошелев В. А. О рисунках К. Н. Батюшкова // Рисунки писателей. — СПб, 2000. — С. 171

3 Там же. — С. 176.

4 Там же. — С. 175.

Сноски к стр. 143

5 Рисунки русских писателей XVII — начала XX века. — М., 1988. — С. 13. В дальнейшем см. «Рисунки русских писателей...».

6 Там же. — С. 161.

Сноски к стр. 144

7 Привожу точный текст: «Я поспешными шагами / Через залу перешел / И увидел над дверями: / Очень четко: «Сей отдел / «Прозаистам и поэтам, / «Журналистам, авторам: / «Не по чину, не по летам / «Здесь места — по нумерам». Цит. по изданию «А. Ф. Воейков. Дом сумасшедших. С приложением Парнасского Адрес-Календаря» А. Ф. Воейкова и Дома сумасшедших в Москве» гр. Е. П. Ростопчиной. Вступительная статья и историко-литературный комментарий И. Розанова и Н. Сидорова. Москва, книгоиздательство «Польза», 1911. С. 16.

8 Там же. — С. 5.

Сноски к стр. 147

9 Рисунки русских писателей.... — С. 74.

10 На обороте подложки рисунка, изображающего К. Н. Батюшкова в птичьей клетке, имеется надпись карандашом, сделанная, возможно, при поступлении всей серии в Литературный музей в 1920-е годы: «Четырнадцать иллюстраций к сатире А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших». К. Н. Батюшков в клетке, висящий на дереве. Н /Х? Чернила? Перо». Из этой надписи следует, что при поступлении все рисунки были определены как рисунки неизвестного художника.

11 Рисунки русских писателей... — С. 12—13.

Сноски к стр. 148

12 Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т. — Т. II: Из записных книжек. Письма / Сост., подг. текста, комм. А. Л. Зорина. — М., 1989. — С. 318—319.

13 Там же.